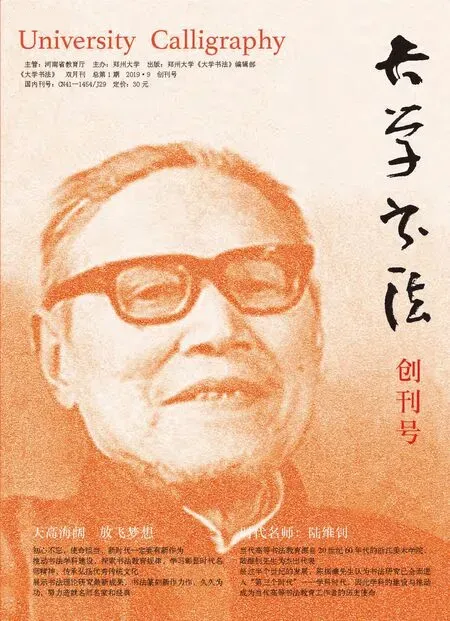

恩師陸維釗

口述人:陳振濂(中國文聯副主席,中國書法家協會副主席)

陸先生是我的恩師。我們以前也是普通的人,普通的年輕學子,正是得到他的提攜,才有后來的成就。沒有這一關,就是有天大的本事也沒用,而且也不會有這么大本事。因為訓練方式不一樣。到了這個平臺,就有一套訓練方式,如果適應了,就會慢慢成長起來。所以,遇到陸先生是我人生的一個巨大的轉折點。我是1978年陸先生的第一屆也是最后一屆研究生,因為那個時候他已經生病了,我們進來半年,他就去世了。所以,我們上課,除了開學他來過一趟學校,其余時間他都是在醫院里。

但是,我們的教學計劃是他做的,進來的時候,他就叫我們每個人做教學計劃。我那個時候經常挨批。沒考上美院研究生前,我是在上海的美術學校里教書的,一般教書的都會寫寫文章,因為要寫教材之類的。我寫過一個講義,當時裝訂有兩本。其實他當時收我就和我這個講義有關。他覺得我應該是個當老師的胚子,他不大喜歡那種純書法家,他覺得有教師的素質和天賦,將來在書法上發展得可能會更好。報考的5個人里面,我當時也就二十一歲,是最名不見經傳的,而且是在上海。當年美院是在安徽、江西、江蘇、浙江和上海5個地方,各招1個,共有5個名額。上海有很多人去考,最后招了我。

進來以后,陸先生就要求我們制定學習和研究計劃。當時我們管教學的副院長就和我們說:“你們要胸懷大志,你們是‘文革’以后被招進來的第一批研究生,將來是國家的棟梁,將來若干年后美術界就是你們唱主角,所以你們要胸懷大志。”記得當時馮遠、徐芒耀、劉國輝等學生也都在場,其他的人可能社會閱歷多一點,我當時才二十一歲,聽了以后,熱血沸騰,院長鼓勵我們胸懷大志,太好了,于是就開始制定研究計劃,我想著要在兩年里寫出一部中國書法史。當年說的時候,我其實已經有過一個教材,只不過是年輕的時候,東拼西湊做的一些整理,講講課沒問題。結果,陸先生讓陸師母傳話,讓我去他家一趟。當時他家住在美院邊上,這些房子現在都拆掉了。他紅著臉說:“你坐下!”我一想,會是什么事情?他的年齡足夠做我爺爺了,我二十多歲,他已經八十多歲了。我當時大氣都不敢出。陸先生對我說:“你華而不實,你對學問沒有敬重心,你敢說你兩年就寫出一部中國書法史,你太小看中國書法史了吧,拿回去重做,這個研究計劃不合格。”我當時年少氣盛,還想辯解,院長要讓我們胸懷大志,我胸懷大志了,怎么又不行了呢?我當時是憋屈得很。陸先生說中國書法史不能寫,那怎么辦呢?當時的學生要比現在的學生更相信老師,他說我這個研究計劃華而不實,一定有他的道理,我雖然不明白這個道理,但我得聽。于是,回到學校,我按照陸先生的要求,做一個宋代的斷代的書法史的計劃,因為那個時候我對宋代的一些東西很有興趣。我當時有兩個興趣點,一個是民國,一個是宋代。從小的時候,就對宋代的詩詞和繪畫寫過一些文字。改好后再送給陸先生看,陸先生說:“我正有此意,我想你們五個同學,連成一個書法史,朱關田做唐代,陳振濂做宋代,王冬齡做漢代,祝遂之做清代,中間還缺幾個朝代,再另補一下。”

記得當時陸先生和我說,五個人里他最擔心的是我。后來陸師母和我講,陸先生其實最看好的也是我,因為我的文史功底比較好,又是當老師出身的。但是陸先生當我的面絕對不說他看好我,他只說他最擔心我,說我屁股坐不穩,太浮躁。我剛剛進校的時候,習慣于老師說學生聽,真要是像放鴨子似的,老師一個禮拜來一次,那還有五天干什么,我也不知道,我那個時候就拼命打籃球。然后陸先生就說:“你屁股坐不下來,可能今后一事無成。”于是他就責令我去點句子。20世紀60年代初,陸先生和劉江老師曾去上海等地買回一批古籍,古代的碑帖、典籍等都有,都是線裝書。他叫我把這批書里的幾本書借出來,做點校工作,并說,我校對的功夫可能暫時沒有,因為才二十幾歲,還年輕,但可以從點句開始。點句是多么枯燥的一件事,要去圖書館翻書,書翻出來都是霉的,因為六七十年代這些書放在圖書館都沒人管理。我記得那個時候圖書館里的幾個管理員都問我,要這些線裝書干什么,他們甚至都不知道要到哪里給我找出來這些書,但是我和他們說,陸先生說有,那就肯定有,最終還是找到并把這些書借出來了。但是不能直接在書上點,要先把這些書抄下來,然后在抄本上點,如果直接在書上點,不就把古籍點壞了,萬一點錯了就更麻煩了。那個時候也沒有復印,于是我就把它抄下來。他其實一方面是在訓練我的古文功夫,另一方面也是希望我能熟悉這些書,將來能用得到。要不然,書買了回來,也沒人去看,很多學書法的人,連書名都不知道。就這樣,我點了將近八個月,那真是穩穩當當坐下來做事情,一旦有一個術語不懂,這個句子就點不下去。我就在那段時間打了一段基本功。而且我也不敢“放肆”,因為上面有“大山”壓著,都是書法界的巨匠,我也不敢三天打漁兩天曬網對不起老師。這個就是陸先生給我的第一個印象。

在研究計劃做完以后,陸先生叫我做每周的學習計劃和要閱讀的書單。那時候都是方格稿紙,用鋼筆書寫,一頁三百字的稿紙,中間未免有個錯,如果寫錯了再重抄一張,很費工夫。我還算比較恭敬的,我在寫錯了字的格子里,拿墨涂一下,涂得整整齊齊的,整篇文字看上去沒有障礙,但是中間有錯,有幾個黑塊,一直到現在我還保留這個習慣。結果大家一起交給他,他又讓陸師母把我叫過去,拿著個稿子責令我拿回去重抄,“你這個稿子上面有兩個錯字,你竟然敢把有錯字的稿子交給老師,我把它看作是對老師的不尊敬”,當時我渾身汗都下來了,我哪敢對老師不尊敬啊!但是,陸先生就說我對老師不尊敬了。他說:“我們過去給我們的老師寫東西的時候,不能有一個錯字,不能有一處涂改,盡管你這個涂改涂得方方正正的,很干凈,但是還是涂改,態度上對老師不尊敬,你如果說冤枉你了,拿回去重抄,抄好以后再給我。”這件事對我的刺激很大。其實這就是一個學風,就是做事情認真不認真。但是那個時候又沒有復印機,也沒有打字機,都要抄的。

雖然他后來不到半年就去世了,但就是通過這樣的訓練,這么幾個事例,使得一個本來活蹦亂跳的小伙子,骨頭一下子就收得很緊了。我后來所有的做事情的習慣,包括要運作一個大的西泠印社,對細節的把握,都是從那個時候開始的。不可能會出現只要大方向很好,細節部分馬馬虎虎就算了的事情,絕對不是。現在我和我的部下之間,也在很多地方有摩擦,我也經常會說:“本來這個事情可以做得好的,為什么不做?已經百分之九十九做好了,就差最后一口氣,非得讓它爛在那里啊。”我想這和我一直以來養成的這個習慣有關系。

后來我聽陸師母講,陸先生臨走的時候還在說:“我最不放心的還是陳振濂,他太年輕。他是一個可塑之才,但只要一時松懈,后面就肯定跟不上別人。”陸先生說這話的時候,書法教育還沒那么發達。陸先生一直到去世以前,還和陸師母說起我。當時我聽了,感動得不得了,哪怕他每天罵我,但如果他是心里放不下我的話,對于學生而言,這是怎樣一種高尚的待遇,當時我真的非常感動。

陸先生年輕的時候,當過葉恭綽先生的助手,編過《全清詞鈔》,當時全清詞沒有人編,因為篇幅太浩大了。全宋詞是南京的唐圭璋先生在編,唐先生一輩子在做詞學研究,而陸先生是中途轉過來做清詞的。陸先生在醫院里和陸師母說:“我以前聽陳振濂說他喜歡詞學,你帶著他去家里看一下。”于是我就到他家里邊,把那些線裝書一疊疊拿出來看。看完了以后,我就和陸師母說,其實這里邊最寶貴的并不是這些詞的典籍,當然,書販子會認為這些古籍很好,清代道光本、嘉慶本等都有,甚至還有幾本明刻本,但是,我最看重的并不是它的版本價值和市場價值,而是他在上面批的很多的評語,就像金圣嘆批《水滸傳》一樣,如果把這些批語再抄出來,把原詞附在后面,那大概就能看出陸先生對詞的趣味以及他對詞學的把握,這和專業的詞家是不一樣的,因為陸先生會書畫。但是這個事情后來沒來得及做下去,這批書就捐到南京大學去了。南京大學的程千帆先生和陸先生的私交非常好,程先生那里已經形成了一個詞學中心,那個時候雖然沒有博士,但是他手下的一批年輕老師都是研究詞學的,程先生在古典文學領域影響非常大,他的研究群體可以說是南方的一個重鎮。程先生就不斷地動員陸師母,希望這批典籍能捐給南京大學。后來,陸師母說:“那很好,放在我家里也是放著,既然你這里以后要招博士生,要搜集資料,我支持你。”于是就捐了。后來我和陸師母說:“這批典籍捐獻以前,我們可以找些學生把這批典籍抄出來。”當時拍照片是成本很高的事情,把批語抄出來,這樣和原詞還能對上,一捐出去了,如果再到南京大學去查,就不是很方便了,這個有點可惜。陸師母說:“哎呀,那個時候你也沒有跟我說你要研究清詞。”那個時候我已經寫宋詞了,后來寫了一本書,叫《宋詞流派的美學探究》,前言里邊寫到是受陸維釗先生影響,我才真正下決心做詞學研究。他要我做宋代書法史,那我就做宋代詞。

有關陸先生,還有一件事,那就是陸先生上課非常嚴,我現在在美院上課也是這樣。長久以來,我們的美院老師松松垮垮慣了,一般都是讓學生先畫,8點鐘上課,老師9點半才來,來了以后,看看哪里不對,就給學生動兩筆,這就算是上課了。我一開始以為是我們美院獨有的管理不善,后來發現,所有的藝術院校都是這樣。這是經驗式的,師傅帶徒弟,老師修改兩筆,學生如果懂了,那就行了,兩三個學生指點過以后,老師就提前走了。不過經驗式教學還是厲害的。但是與陸維釗先生比較,我們就能看出他對于書法專業學生教學的嚴謹,當時也只有陸維釗先生是這樣的。陸先生剛到美院,潘天壽先生一開始是安排他教詩詞題跋,算副課,后來要他創建書法專業。陸先生就要求上課應先有教學大綱,但這個教學大綱不是例行公事,比如說這個專業有五門課程,那每位老師就要交一個教學大綱。當時諸樂三先生不大會寫教學大綱,就沒寫。后來陸先生就有點不高興,但他又不是美院資深的教師,要是吳茀之,就敢發飆了,陸維釗先生不大敢發飆,他就把這些大綱交給潘天壽先生,結果潘天壽先生在一次大會上沒有點名地嚴厲批評了諸樂三先生。大概美院的老師都這樣,不會去做教學大綱和課程教案,都是只憑感覺來的,但是感覺也有道理,因為藝術不可能完全用科學的方式計算。這應該是一個形式的習慣問題。最后大概劉江老師在當助手的時候,不是幫的諸樂三先生而是幫的陸維釗先生完成了篆刻的教案。陸維釗先生看所有的教案齊了,就報給潘天壽先生,然后就開課了,因為招生進來了。

結果開課的時候,正好碰上各種各樣的政治運動,“四清運動”之外,還要下鄉,那個時候還有所謂“資產階級知識分子”“又白又專”等口號。那個時代的確沒有我們這個時代好,但陸維釗先生仍在那里頑強地堅守。不過他也沒辦法,美院的老師一下子都要去下鄉,他能不去嗎?不去就是對抗政治運動,他也不能不去。所以,他也很苦悶。

但僅有的大概三個月的美院課堂教學,他非常嚴格,誰要是遲到了,他一定要嚴厲批評的。現在的美院教學還是比較松散的,但是我要去上課,凡是在我后面進教室的人,都要站門口不要進來。我這種以身作則、嚴謹守時的傳統,是從陸維釗先生那里來的。他為什么有這個傳統呢?因為他原來先后在之江大學、浙江師范學院和杭州大學教書,他在文科里邊養成了這個習慣,到了美院,他肯定是按照這個套路來的。從這一點上看,陸先生還是美院課堂教學的一個楷模。

陸先生還有一個習慣是,他要規定教案,教師今天上什么課,明天上什么課,要有教案,或者一周要給他一次教案。那時候有很多老師都不適應,總認為書法不就是練練毛筆字畫畫紅圈嘛,寫得好,畫幾個紅圈,要每周寫教案,能寫出什么來?寫不出來的。一直到陸先生去世以后,還是這個問題,寫不出來。我后來帶班的時候,陸先生對我的影響已經很深了。那個時候學校會給每個教師發一個教師記事本,用來寫教案的,我每天帶學生練,因材施教,然后我就在本子上記。經過四年的積累,我將之整理成一份教學法,當時獲得了國家教委藝術學科的優秀成果獎。我想這正是拜陸維釗先生的規范、規則和嚴謹性所賜。雖然他的規則很嚴,但是他并不是要約束學生,這就是一個教師的規則,當教師就應該這樣。

我在沒有獲霍英東獎以前,也沒這個想法,我只是想把課上得有趣一點。到最后,獲獎了,我就有一個志向,這就是當年的副院長和我們說的,要立大志,我們要繼承陸維釗先生他們那一代人的傳統,以他們的規則和規范為根基,要設計出一套80年代書法熱適用的教學法或教程。我們要踩著先人的腳步繼續往前走。當年80年代的書法熱,有很多人說,陸維釗先生和沙孟海先生比起來,可能還是陸先生水平高。當然,這個高低很難說。但是陸先生在“文革”以后沒幾年去世,沙先生在1992年去世,兩人的影響所及,和年齡長短是有關系的。沙先生正好碰到了書法熱這個時代,而且親身享受到,他當時寫字已經可以賣錢了,甚至可以用賣字的錢設立一個中小學的基金,陸先生沒碰到。

現在我對陸維釗先生的感恩就是:無論有多少重大的事務在身,只要陸維釗書畫院一有事情,我一定去。我們要報恩的,就是讓老師的影響久遠下去。于是,我們就在想,陸先生是在美院做教師,我們美院有沒有可能以他的成果為根基,把他當年沒來得及實現的理想做起來。我們大概花了五六年的時間,做成了一套十五冊的書法教材,每一門課就是一門教材。

幾年前美院舉辦了陸先生從教四十年的文獻展,因為朱關田師兄沒來,我就代表當年的五個弟子在座談會上發言,我說:“我們現在要繼承陸維釗先生的遺愿,作為學生,最好的表達就是把他沒做完的事情做下去,讓他的名字和名聲,永遠在一代代學書法的年輕人中口口傳頌,這就是活著的豐碑。作為弟子,就是要能夠通過我們的努力,當追溯我們的根源時,就可追溯到陸維釗先生那里。”

(訪談:盧炘等;整理:陳浩。略有改動)