二戰后聯邦政府與美國大學科研資助研究

——演變、博弈與危機

楊九斌

(湖南師范大學教育科學學院,湖南 長沙 410006)

第二次世界大戰打垮了德國,卻造就了美國,尤其是美國的大學科研。19 世紀,美國大學的科研還處在被西方大陸所恥笑之地,戰爭中新興大學的參與,讓世人重新定位了美國大學科研的實力。可以說,二戰譜寫了美國聯邦政府與大學合作的新歌,大學、政府與產業界之間所謂的“科技精英(大學)- 軍- 工”復合體,成為了美國創新的驅動力。誠如,普林斯頓大學歷史學教授,安東尼·格拉夫敦(Anthony Grafton)論述道,“如果沒有第二次世界大戰和人造衛星,美國學術研究將一事無成。這些事件讓我們感到國家安全依賴于對研究的承諾。”[1]美國研究型大學盛于戰爭,卻勝于戰爭,儼然成為了當前國家安全、公共衛生、經濟競爭力等國家使命的捍衛者。

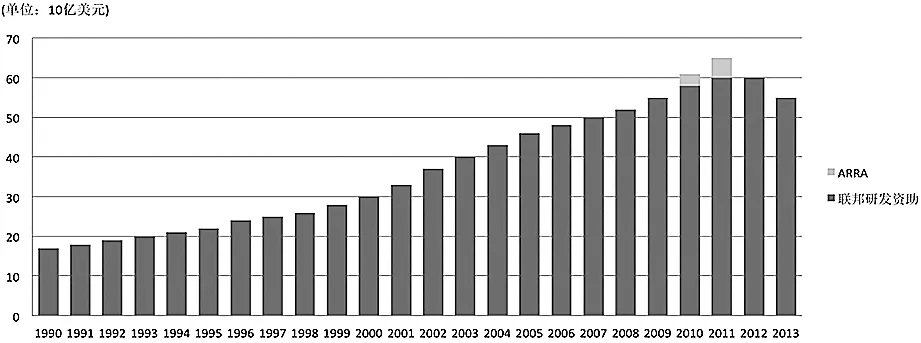

伴隨著二戰的尾聲,“物理學將軍”、戰時科學研究與發展局主任瓦尼爾·布什(Vannevar Bush)受羅斯福總統之托,尋求戰后和平年代美國科學事業發展之宜。布什不負所望,于1945年發表《科學:無盡的前沿(Science, The Endless Frontier)》(以下簡稱《布什報告》)肯定了戰時大學科研的貢獻,更強調和平時代大學科研的大作為,而為了實現此夙愿,報告認為聯邦政府需要成為大學科研首要的資助者。《布什報告》奠定了美國大學科研資助體系的基礎,確立了大學科研為一切科學技術來源的資助原則。由此,該報告成為呼吁聯邦政府資助大學科研之藍圖,造就了美國大學科研的繁榮盛況,布什亦被稱為聯邦大學科研關系的設計師。據估計,當前美國大約80%的主導產業的科研都是來源于大學的科研成果。[2]二戰后,美國研究型大學的使命與角色儼然從地方、州人才培養的“貢獻者”上升成為美國國家安全、經濟繁榮的“衛士”,鑒于此,二戰以來聯邦經費以源源不斷之勢涌入大學校園,成為當前大學科研收入的最大貢獻者(見圖1)。

圖1 近20年來聯邦政府大學科研投入額度

然而,以研究自由、學術獨立自居的美國高等教育界敏銳意識到聯邦政府資助主導可能對大學研究自由要義產生威脅,由此爭議不斷。本文試圖從歷史分析的角度闡述二戰以來,美國聯邦政府對于大學科研資助問題的政策演變軌跡及美國學界圍繞聯邦大學科研資助政策而展開的博弈。

一、演變——二戰后大學科研資助聯邦政府角色不斷凸顯

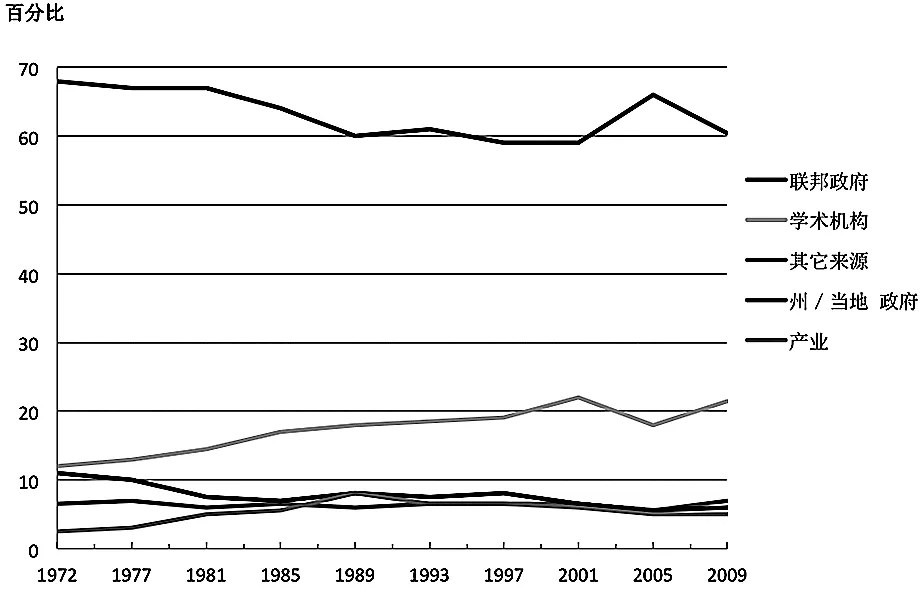

2009年,美國大學科研支出高達550 億美元,而其中絕大部分來自聯邦(59.3%),其次是大學自身(20.4%)、州及地方政府(6.6%)、工業界(5.8%)、其他諸如私立民間機構(7.9%)。[3]以州政府負責制為主導的美國高等教育體制中,為何聯邦政府會在大學科研投入中占據如此重要之位置?這一切源于研究型大學在國家利益中的重要性,從國家層面上而言,二戰后研究型大學先后肩負著并將繼續承擔著保障美國在國防、經濟與醫療衛生處于國際先進之列之重任。

研究型大學興起較晚,起源于19 世紀早期的普魯士,其在美國的興起則更晚,直到美國南北內戰結束后,美國才出現真正意義上的研究型大學。[4]1897年1月22日,根據慈善家約翰·霍普金斯的遺囑用其遺產建立的霍普金斯大學(The Johns Hopkins University)才揭開美國研究型大學的序幕。至二戰前,美國僅十幾所大學被稱為研究型大學,其中只有少數公立大學,這些學校幾乎沒有獲得任何美國聯邦政府的經濟資助。在美國,私立大學是通過社會捐贈及其他非盈利的民間基金會獲得科研經費,公立大學則主要從州政府獲得相關科研經費。[5]在二戰前夕聯邦政府對于大學的投入基本上只是基于實現平等入學而進行的學生經費資助,而直到第二次世界大戰結束后,大學在研制尖端科技體現出的優勢,才使得聯邦科研投入流向由企業轉向大學,美國聯邦決策者們轉向頂尖大學尋求科學專門知識的時候,美國研究型大學才蓬勃興起。[6]僅在1939-1940年學年度,聯邦政府對研究型大學科研資助的力度就開始顯現出來,當年10 所研究型大學獲得了大約35%的聯邦科研經費930 萬美元。[7]

1940年6月12日,時任美國總統的富蘭克林·羅斯福依據國家戰爭發展局勢的需要簽署了行政命令,要求建立國家國防研究委員會(the National Defense Research Council,簡稱“NDRC”),并聘任萬尼瓦爾·布什為該委員會主席。在建立這一機構的任命中就能夠清晰地發現聯邦政府對于研究型大學科研的重視,該組織的核心成員都是來自美國頂尖級的研究型大學“政要”——布什,麻省理工學院工程系主任;柯南特,哈佛大學校長;康普頓,麻省理工學院校長。[4]1945年7月戰爭結束后,瓦尼爾·布什向小羅斯福總統提交《科學——無盡的前沿》。鑒于戰時美國研究型大學的突出貢獻,布什建議美國政府大力支持大學科學研究,而不需自己設立研究機構,只需提供研究經費,讓大學和私人企業依照研究表現來競爭政府的研究經費。此后,美國政府大幅增加大學科學研究經費——從1950年代至1970年代中期,聯邦對于研究型大學的投入迅速增長,形成了百花齊放的美國學術研究體系,美國國家科學基金會、美國國立衛生研究院、能源部和國防部等聯邦機構紛紛與研究型大學建立了大量科研合作項目。

20 世紀50-70年代,伴隨著美國經濟利好形勢及盡快結束越南戰爭的需要,聯邦政府對研究型大學的科研投入也呈現穩定上升之勢。這一時期,也被大多數學者稱之為美國高等教育科研的“黃金時期”(Golden Age)。1958年,受美蘇冷戰時代的空間技術競爭的影響,美國國會通過的《國防教育法案》更是使得聯邦政府對于研究型大學的科研經費投入達到歷史最高值。

然而,20 世紀60年代末期以來,一系列的矛盾導致聯邦政府科研資助政策飄搖不定。二戰后初期,學術研究經費的增加,得益于冷戰后各黨派撇開政治分歧,形成政治聯盟。各黨派認為支持科研就是支持冷戰的勝利,冷戰得到保守的、反民權的、南方為首的波旁民主黨人及一些北方民主黨人、大部分共和黨人的支持,這個聯盟促使了二戰后近20年的學術研究資助的不斷增加。而由于對越南戰爭的爭議,政治聯盟土崩瓦解,學術科研經費也陷入混亂,直到20 世紀80年代才得以慢慢恢復。加之20 世紀70年代,美國經濟一直呈現出疲軟和僵化的態勢,國民生產總值的增長率要遠遠低于其他工業國家,失業率高到令人擔憂的程度,生產力發展嚴重停滯不前。[3]110-116這些因素影響了下個10年乃至80年代美國聯邦科研政策,大學- 政府開始經歷10年的摩擦時期(1968-1978年)和隨后的波動時期(1978-1989年)。

歷經長達20年的摩擦,聯邦與大學科研的暖春之途于21 世紀初得以再次開啟。2001年“911”事件后,基于反恐需要,即美國所謂的保衛疆土計劃,美國加大對于研究型大學的科研投入以提高美國在國防科技上的力量,聯邦政府大學科研投入開始出現上升的趨勢。

特別是隨著2009年6月經濟危機的結束后,美國聯邦政府又開始加大對于大學科研投入的額度(見圖2)。

圖2 1972-2009年,美國大學學術科研經費來源示意

其中最為重要的法案當數2009年奧巴馬政府頒布的《美國投資與復興法案(the American Recovery and Reinvestment Act of 2009)》,以下簡稱“ARRA”,該法案計劃為美國科學與工程研究及相關基礎設施建設提供210 億美元,其中大學是最大受惠者,值得注意的是,這次法案是美國第一次以反經濟周期的形式來資助科研,足以見得聯邦政府對大學科研的重視。2009年聯邦政府資助占大學科研總額的59.3%,而這一數據在2004年則為 63.9%,2006年為 63.1%,[2]。受 ARRA刺激性經費影響,2010年,大學的科研可支出額便上升到了61.2 億,2011年更是升至65.1 億,比2010年上漲了6.3%。[9]

當前,特朗普政府針對大學科研資助的政策令人不安,但長遠來看,政府仍將繼續平穩資助大學科研。基于二戰后研究型大學成為美國發展之關鍵,大學科研直接關系美國使命,聯邦政府仍然會在大學科研投入中占據絕對主導地位。

事實上,二戰后隨著大學走向社會的中心,大學的學術價值凸顯,成為國家科技發展體系的核心,政府與大學的關系緊密相連。這一局面一方面使得大學經費出現欣欣向榮的景象,美國大學在國家經費的資助下逐步超越歐洲大陸,逐漸成為世界學術與科研中心;另一方面,聯邦政府投入與大學研究自由性之間碰撞不斷,起源于戰時的聯邦科研資助使得聯邦政府資助天然具有很強的目的性,勢必與學術自由性發生摩擦。

二、爭議——聯邦科研經費帶來的“煩惱”

二戰后聯邦資助的涌入,引起了美國各界的密切關注。早在1962年,受美國聯邦教育部的委托,美國著名政府智囊團布魯金斯學會(The Brookings Institution)(創建于 1927年12月8日) 對聯邦大學資助效果進行調查并將結果出版——《聯邦項目對于高等教育的影響:基于36 所大學和學院的調查研究(The effects of federal programs on higher education:a study of 36universities and colleges)》。該研究發現聯邦政府大學資助出現了嚴重的不均主義,社會科學所獲聯邦經費資助遠少于自然科學所獲得的經費,然而,基于社會科學在培養人才方面所發揮的不可或缺的作用,該研究倡導聯邦經費的分配中應當保持各個學科平等競爭,機會共均的機制。[10]108這一調查結果也引發一些研究型大學對與聯邦合作項目的警惕:(1)學術價值與目標將可能會屈服于商用化及更為重要的國家戰略目標;(2)一些政治形式的控制(即俗稱的“官僚主義”)勢必會伴隨著聯邦政府的援助而衍生。[10]290與此同時,該調查也指責學界幾乎沒有反對或是質疑聯邦政府資助項目的聲音,呼吁維持大學的獨立性,“當前已經到了非常嚴重的時期,是時候對于聯邦不合理的資助項目與政策說不了”。[10]293

(一)贊成派的呼聲

贊成派主要從變化中的國內及國際環境來論述與贊揚聯邦政府大學科研資助的積極作用,普遍認同聯邦政府資助在縮小公、私立研究型大學之間的差距,彌補州政府經費赤字等方面所做的貢獻,認為政府主導是國際高等教育資助之趨。

鑒于公立研究型大學所受困境最為突出,為此贊成派所論及的對象多為公立研究型大學。其中一派為高等教育協會,以美國公立大學與贈地學院協會(The Association of Public and Land-grant Universities,以下簡稱“A.P.L.U”)為例,其發布諸如《公立研究型大學的競爭與后果》(Competitiveness of Public Research Universities and Conse quences for the Country:Recommendations for Change, 2009)、《確保公立研究型大學仍然至關重要》(ENSURING PUBLIC RESEARCH UNIVERSITIES REMAIN VITAL, 2010)等報告,與此同時,2015年美國藝術與科學學院(American Academy of Arts&Sciences)發布《公立研究型大學:他們為何重要(Public Research Universities:Why They Matter)》等一系列相關報告。這些報告從公立研究型大學在教育民主化、創新科研、強盛美國經濟等方面不斷凸顯的優勢與貢獻的角度出發,皆疾呼聯邦政府適時增加公立研究型大學科研資助之緊迫性,以期重建公立大學“林肯計劃”。以2010年發表的《確保公立研究型大學仍然至關重要》報告為例,A.P.L.U 認為“日益減少之州政府的經費資助,使得肩負國家發展等目標而至之科研負擔將轉移到大學身上……(而)這‘外在’的經費開銷將加大大學原來已就岌岌可危的資金壓力,無異乎將大學經費壓力推向破潰邊緣,這將使得大學變得十分脆弱……(為此)公立研究型大學將無法再繼續為國家發展進行強有力的科研,而這對于國家而言將是潛在的巨大危機……”[11]

另外一支疾呼加強聯邦政府對大學科研資助的團體是公立大學行政層。2004年,前伊利諾伊大學學術總監赫爾曼教授(Richard Herman)在《建立和維持公立研究型大學的卓越:美國模式(Building and sustaining excellence in the public research university:The American Model)》中認為,二戰后聯邦政府科研投入使得公立研究型大學的科研獲得前所未有的發展,特別是上世紀80年代以來的近幾十年,州政府這個昔日的“老朋友”整體對于公立研究型大學投入的下降,使得聯邦政府這個“新朋友”的資助更是重要。[12]另外,2009年,加州大學校長尤道夫在《探索聯邦政府在高等教育新的角色(Exploring A New Role For Federal Government In Higher Education)》論述到州政府對于高等教育的資助已經面臨著全面的萎縮,呼吁聯邦政府加大對于美國公立研究型大學的資助力度,“加州僅僅是一個案例而已。以加州為例,加州半個世紀的公立研究型大學資助模式已經推廣到了全國乃至全世界,甚至是發展中國家現在都在開始實行加州模式。但是,加州自己卻在逐年放棄這種模式。在過去的20年加州政府對高等教育的資助額度降至40%,而且,沒有任何跡象表明這個額度有復蘇……從一個全國的角度來說,這一趨勢是威脅的……鑒于州政府顯得無意于或是無力于支撐起高等教育。在世界的其他地區,特別是亞洲地區,高等教育已經成為了國家的責任……美國也應該如此”。[13]

(二)反對派的警言

反對派則從資源配置不平衡、對大學自治之侵犯、資助項目管理不善等方面抨擊聯邦政府的大學科研資助。1989年,羅杰(Roger E.Meiners)在《聯邦高等教育資助:對知識自由日益增長的挑戰(Federal Support of Higher Education: The Growing Challenge to Intellectual Freedom)》 揭露并抨擊了20 世紀80年代大學在聯邦資助參與下大學科研越來越“政治化”的現象:資助領域不均衡等聯邦主義、踐踏學術自由等行為。[14]無獨有偶,1995年喬治(George Roche)在《象牙塔的毀滅:政府資助,貪污及美國高等教育的破產(The fall of the ivory tower: government funding,corruption,and the bankrupting of American higher education)》中也認為,二戰后特別是20 世紀60年代杜魯門政府以來,聯邦政府對大學的各類科研學術資助打亂了學術的自由進程,政府在主導著或者在誤導、監控著大學科研與學術自由,并認為“大學里過渡的政府控制將使大學學術垮掉,學術道德垮掉,最終將使得大學的文化垮掉”。[15]

進入21 世紀,伴隨著聯邦政府資助的邁進,對聯邦資助的爭議也未曾停歇。2004年,蓋格教授在《知識和金錢:研究型大學和市場的悖論(Knowledge and money:research universities and the paradox of the marketplace)》中抨擊“聯邦科研經費的投入幾乎出于‘外在’目的,即完成國家的各項事務,為此,難以實現大學科研推進原有的探知能力”[16]。另外,2012年,古斯塔沃(Gustavo E.Fischman)等學者在《反思公立研究型大學“危機”:厚望、承諾與黃金時期(Great Expectations, Past Promises,and Golden Ages: Rethinking the“Crisis”of Public Research Universities)》從聯邦 - 大學關系發展史的角度質疑二戰后至20 世紀70年代所謂的學術“黃金時期”,視聯邦資助大學科研為“工具化”,質問畸形資助下所謂的“黃金時期”,“聯邦政府為解決全球石油危機、緊張的政治與民族沖突局勢及多年的戰爭沖突的壓力而至大學研究經費浪潮,何以能夠稱之為‘黃金時期’……”[17]

然而,在這場博弈中勝負早已揭曉,贊成派的呼聲蓋過反動派的警言贏得了勝利。大學科研已經成為了政客博弈、贏得選票的最佳方式,面對捐贈經費緊縮、學費上調空間小、州政府經費撥款持續下滑及研究型大學科研日益擴大開支的局面,美國聯邦政府基于保持國家經濟競爭力與創新能力將繼續加大對于研究型大學的資助。[18]事實上,20 世紀70 代以來,隨著可用于高等教育資金的不斷減少和大學對資金需求的日益增長,為了實現大學的正常營運以及保持大學的聲譽與排名,經費對于大學而言至關重要,各大學對于聯邦的資助持歡迎的態度,積極參與到聯邦大學資助項目中。

三、危機——難以言愛的聯邦“奶酪”

二戰后,聯邦政府已經接下大學科研資助的權杖,成為大學科研“首席資助商”。大學科研不斷成為拉動區域經濟、復蘇州際繁榮、塑造國家競爭力的“關鍵先生”,尤其歷經戰爭的洗禮,大學成為戰時與和平年代美國應對國家危機的“避雷針”。為此,在經濟危機時期,聯邦政府依然承擔著大學基礎研究的主要經費來源,如2008年,其提供了大學基礎科研經費的60%,額度達300 億美元,較之2007年上升了2.5 個百分點。[2]然而,伴隨聯邦大學科研經費投入的增加,其對大學的影響力也日趨加強,政府與大學兩種不同文化之物,在跌跌撞撞中進入合作之途,大學之自治與其學術自由之忠貞不斷受到侵犯。簡而蔽之,大學在與公民身份和社會目標越來越緊密結合的過程中,早已失去了其原本與世隔絕的、致力于知識探索的純文化機構的地位。[19]

(一)學術自由要義面臨危機

權利意味著控制,隨著聯邦科研資助的關鍵性不斷增強,聯邦政府在大學學術中的話語權不斷提升。早在1952年,面對聯邦政府對大學激增的科研經費,由約翰霍普金斯大學、聯合學院、加州理工學院、密蘇里大學、斯坦福大學、布朗大學、哥倫比亞大學以及哈佛大學組成的藍絲帶委員會(Blue-ribbon Commission)就曾發出聯合聲明,“我們相信聯邦政府持續不斷的經費資助對于大學(自治)而言是致命的,權利意味著控制。當控制加強,多樣性機構將消失,在這樣的控制下,我們將聽命于一個中心(聯邦政府),隨之而來的惡果便是我們將失去高等教育的自由”。[20]這種危機在公立研究型大學中體現得更為明顯,相較于擁有不菲捐贈收入的私立研究型大學而言,由于州政府對其經費資助的降低,公立研究型大學對于聯邦政府的依賴性越來越大。自從20 世紀70年代尼克松政府以來,近30年中州政府根本不愿意或未能夠提供州立大學所需的運營經費。州政府間對于公立研究型大學經費削減程度在20%至50%之間不等,受此削減浪潮影響最為嚴重的便是加利福尼亞州的加州大學、科羅拉多州的科羅拉多大學以及賓夕法尼亞州的賓夕法尼亞州立大學。[21]

為此,在面臨大學日益加大經費的要求及州政府對于高等教育投入的日益萎縮,聯邦政府的經費投入自然成為了各大學之間相互競爭、游說的資源,聯邦機構在大學科研導向中的影響越來越大。為了獲得聯邦政府資金,各大學積極迎合聯邦政府所要,而非社會所需,大學自由“探究”式之研究讓位于聯邦政府之實用性要求。

(二)經費分配難顯公平

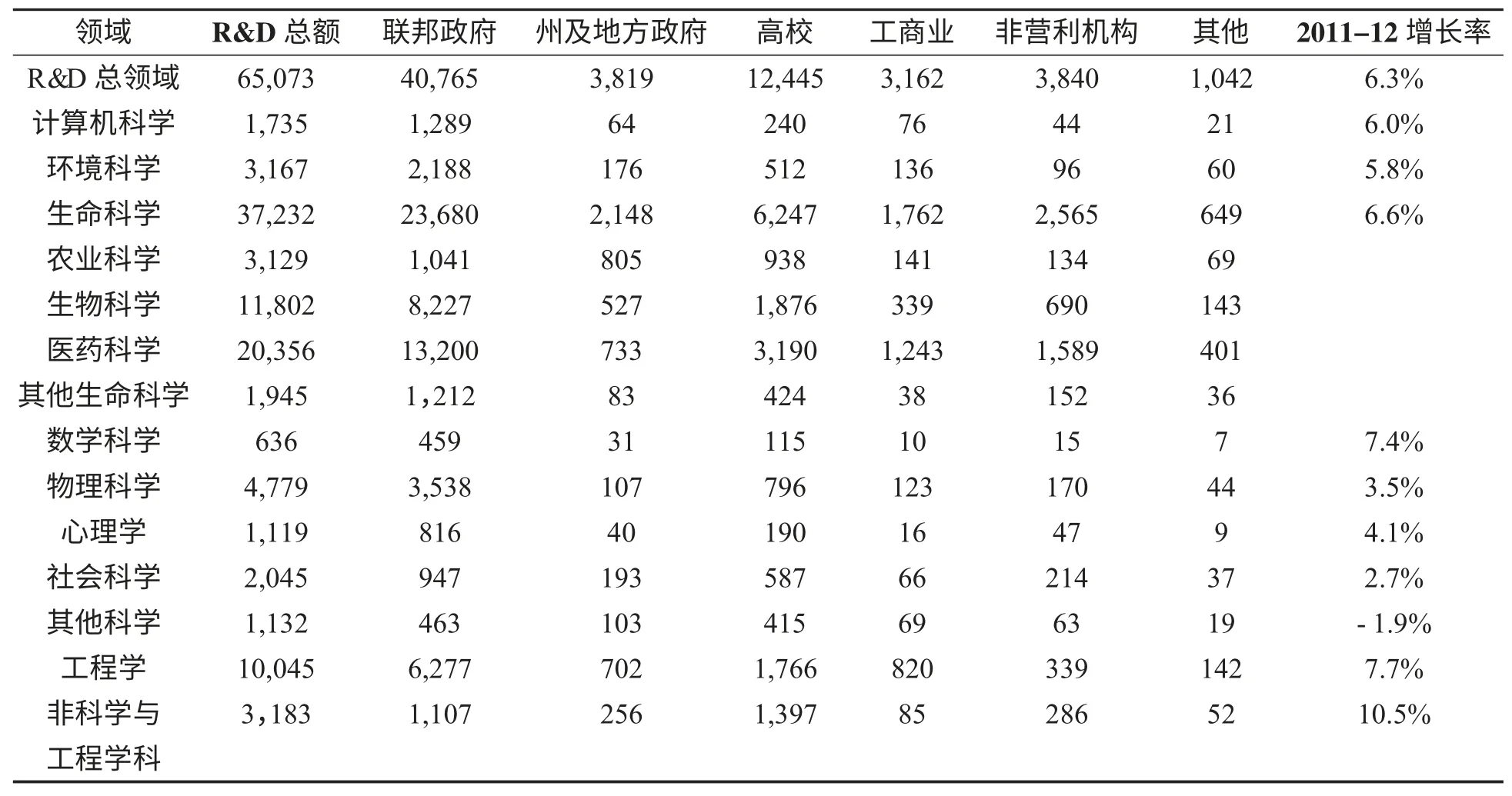

從聯邦經費分配角度而言,大學科研呈現“壟斷”“寡頭”的現象,即所謂的“贏者通吃”(winnertake-all contest),[3]13形成強者愈強、弱者愈弱的惡性競爭的局面。以2007年為例,所獲聯邦經費排名前100 名的大學所占聯邦政府科學與工程學科方面研發經費總額的82.6%[2]。此外,近幾十年中,大學獲得聯邦經費的排名比較穩定,前100 所獲得聯邦經費的大學名單幾乎沒有發生改變,只是其中的名次發生變化,處在經費“金字塔”頂端的學校在排名中幾乎沒有發生任何變化。例如,在1997-2007年間聯邦經費的競爭中,作為美國第一所研究型大學的約翰·霍普金斯大學斬獲頭魁;匹茲堡大學則由1997年的第17 名升至2007年的第10 名;密歇根大學由1997年的第6 名升至2007年的第3 名,[2]科研撥款的獲得者仍然是屬于“寡頭”。2011 財政年,這一局面仍然沒有發生改變,獲得聯邦科研經費排名前30 的大學約占年度聯邦科研資助總經費的40%(見表1),同時,80 億美元的研發資金集中于90 來所大學。[22]

表1 2011年獲得科研(R&D)經費排名前30 的大學名單(單位:百萬美元)[9]

而這些學校為了獲得上述大筆研究經費,紛紛揮金雇傭專業游說機構觸發了象牙塔“金錢”之戰。依據美國民間監督機構“解密”(OpenSecrets.org)公布的數據顯示(見表 2),2011年在獲得巨額聯邦研究經費前25 名的半數院校在游說中花費了巨額開銷(游說成本包括支付給游說機構的費用以及用于政治利益團體的競選捐贈費用)(2012-2013年第一季度)。[23]

表2 獲得聯邦政府科研經費(R&D)排名前10 位學校的競選捐款和游說支出數額[18]

為了獲得更多或是維持原有的聯邦政府經費,美國高等教育界整裝待發紛紛加入科研之列,形成科研優先的理念。在這樣的理念下,一些以教學為基本職責的文理學院,甚至是以職業教育為辦學目標的社區學院與研究型大學一樣,搖旗吶喊,大步邁向“科研”之途[23]。這將最終影響美國高等教育的卓越性,特別是美國引以為傲的本科生通識教育。而當大學在教學活動與科研活動這兩者彼此發生偏離時,將使得大學的進程跌跌撞撞,美國高等教育優勢受損。

(三)人文社科面臨困境

美國科研興于戰爭,資助的目的性與實用性強。二戰時期,美國研究型大學在雷達、原子彈、固體燃料火箭及無線電這四個尖端科技的出色貢獻,特別是受蘇聯衛星事件沖擊而至的《國防教育法》,使聯邦政府確立了科技立國的戰略。伴隨著21 世紀亞洲等其他臨邊各國在科技領域持續高漲的投入,美國聯邦政府勢必繼續將資助重心傾向于STEM 等所謂的“硬科學”領域。

這其中生物科學的資助更是成為了聯邦資助大學科研優先選項。20 世紀80年代華爾街對生物科技投資的熱情點燃了美國對于生物科學的高溫,而日益增加的各類社會健康問題更使得生物科學研究成為了美國新時期的“蘇聯衛星事件”。為此,生物醫藥科學成為了近些年來聯邦政府乃至大學自身資助中最為主要的部分。2011財政年度,生物醫藥研發經費大約占年度聯邦科研總經費的65%,投資額度達370 億(年度聯邦科研總經費為650 億),工程學科的經費投入緊隨其后,投入額為93 億。[9]而聯邦政府經費在社會與行為科學及其他領域的只占聯邦2011年度中投資額度的6‰,[9]聯邦政府在經費投入上出現嚴重的偏差(見表3),較之富足的自然科學,人文社會科學所受資助比例及增長幅度則較緩。

事實上,聯邦政府資助大學社會與行為科學等人文社會科學的歷史并不長。在影響戰后美國科學事業之《科學:無盡的前沿》的國家科學基金會規劃中,人文社會科學并未納入。20 世紀60年代起,聯邦政府才開始對社會科學、行為科學(特別定量分析的學科,如經濟學、社會學及心理學等行為科學)提供科研資助。當前,諸如國家科學基金會、聯邦教育部、國家文化基金委員會等聯邦資助部門對社科領域都有所資助,但其資助幅度較之“硬學科”差別較大。人文社會學科所資助的經費來源則主要依靠社會私人基金會,而經濟的持續低迷使得社科領域實際所獲得的研究經費越來越少。與相鄰的“堂兄弟”(硬科學)相比較,社會學科的老師顯得“寒酸”了許多。[4]

表3 2011 財政年高等教育各領域科研(R&D)投入統計(單位:百萬美元)[24]

這種資助偏差可能導致兩個負面影響。(1)STEM 人才培養過剩,而人文科學精神受損;(2)科研探索的動機發生異化,即由“對探索未知世界的渴望”演變為“滿足現實金錢的貪婪”。如此這般無疑讓社會重新喚起對1945年哈佛大學“自由社會中的通識教育”理念之追思,“我們生活在一個專業化的時代,在這個時代里,通向學生成功的大道往往依賴于學生對具體職業的選擇……但是,我們必須正視的事實是,由專業人士控制的社會不是一個明智有序的社會……”[24]

二戰后,得益于大學科研的獨特價值,美國聯邦政府延續戰時之風,慷慨解囊,給予大學科研資金所需,然而,受經濟衰退的不利影響,21 世紀以來美國大學科研資助持續走低。2000年在前30 位政府資助大學科研國際排名中美國僅列第18 位,而2008年則跌至低端,排名第22 位。[25]當前共和黨人特朗普上臺伊始同樣表現出激進之風,大學科研的春天仍然難以所盼,2017年3月,特朗普第一個財政預算便提議削減科研資助,尤其是對國家人文基金會的資助。[26]

從歷史分析角度看,二戰后美國改革與發展皆是借助于大學的興盛,教育興則國方強,大學科研猶如“避雷針”屢次為美國發展保駕護航。從長遠角度而言,為確保美國在高等教育規模與質量上的優勢,聯邦政府無疑將繼續提高大學科研的資助力度,而關鍵的問題在于聯邦政府大學資助如何實現國家戰略目標與高等教育體系和諧發展之匹配,如何在給予大學學術自由與自治前提下實現大學“出世”之社會功能。