三十多年來中國公眾史學研究的現狀與思考

師永偉

(河南省社會科學院 歷史與考古研究所,河南 鄭州 450002)

公眾史學(public history)在上世紀70年代興起于美國,它以明顯的優勢,迅速傳播至世界其他國家。80年代,公眾史學被引介入中國。本世紀以來,公眾史學逐漸成為史學研究的熱點之一,諸多研究成果不斷問世,同時也吸引著眾多研究者持續關注這一領域。經過三十多年的研究與實踐,中國公眾史學已初具形態,并在史學界占有一席之地。那么,如何推動中國公眾史學研究走向深入,進一步發揮其優勢,就成為史學界,尤其是公眾史學界,今后一段時間要著重思考與努力的方向。因此,對其未來發展而言,進行學術史回顧是十分必要的。

一、中國公眾史學研究引起學界積極反應

1982年,羅榮渠教授在《當前美國歷史學的狀況和動向》[1]一文涉及到了公共史學,自此,肇端于美國的這一新史學形態逐漸傳入中國,且相關研究日益走向壯大與完善,主要表現在:

(一)形成了一定的研究理論與方法

中國公眾史學研究過程中,研究理論與方法是進行深入研究的根基,在這方面已經取得的成績較多,概言之對它的理論基礎、概念界定、譯名、史學特性、學科屬性、學科推廣、學科框架、學科教育以及公眾史學與傳統史學、地方文化、自然科學等研究領域的關系都有了具體的闡釋,達成了一定的共識。另外,中國公眾史學還對美國、法國、德國等域外地區的公眾史學理論與方法有了更多的了解,并以此為借鑒,指導中國本土公眾史學理論的建設。

(二)初步建立了人才培養體系

一方面是高校針對公眾史學或公眾史學中的一支制定了詳細的培養方案,在學校內進行研究生、本科生教育,初步探索出一套人才培養機制,這是公眾史學學科教育中的關鍵一步。香港中文大學開設有比較及公眾史學碩士課程;2007年,復旦大學開始招收公眾史學方向的研究生;2012年,寧波大學也開始了此項工作,并逐漸推廣到本科生教育中。現在,杭州師范大學、浙江大學、河南師范大學、溫州大學等高校也正在逐漸開展公眾史學教育;另一方面是對公眾史學研究人才的培訓,2014年,首屆全國高校公眾史學師資培訓班開課,全國20余位教師參加了培訓;此后,重慶大學也開辦了類似的培訓班,以此提高人才隊伍的專業水平。

(三)多次召開高層次學術研討會

2013年5月,首屆公共史學研討會召開,此次會議認為中國的公眾史學研究是實踐走在理論之前,二者沒有實現同步發展;同年11月,又召開了首屆全國公共歷史學術研討會;此后,寧波大學等高校又先后召開了全國性的學術研討會;最近的一次重要學術會議是,2017年9月于中國人民大學召開的“第一屆公共史學國際工作坊”,此次工作坊邀請了國內外專長于公眾史學研究的專家,如國內的梁元生、錢茂偉、楊祥銀、姜萌以及美國公共史學主席亞歷山大·勞德(Alexandra M.Lord)、英國約克大學公共史學研究中心主任薩拉·瑞斯·瓊斯(Sarah Rees Jones)、國際基督教歷史研究委員會副會長克魯納姆蓋爾(Yves Krumenacker)等;除召開專門會議之外,全國史學理論研討會也均會涉及公眾史學的相關問題,如第二屆史學理論前沿問題春季論壇就對公眾史學進行了專門論述。這些學術會議的召開有力地推動了中國公眾史學研究的前進。

(四)發表了一批重要的研究性文章

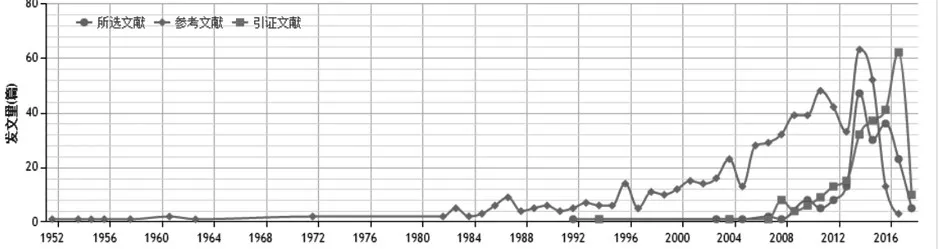

研究性文章是中國公眾史學發展的重要指標與載體。《中國史研究動態》《史學理論研究》《遼寧大學學報(哲學社會科學版)》等知名期刊均開設了關于公眾史學研究的專欄;其他期刊,如《浙江學刊》《河南師范大學學報》《史學月刊》等也刊載了大量關于公眾史學研究的文章;出版了專業性輯刊,李娜主編的《公眾史學》(第一輯)已經出版,其中刊載了中外研究者的最新成果。筆者以公眾史學和公共史學為主題詞,在中國知網上檢索到直接相關文章近200篇,不得不說還有很多與其相關的學術文章,總數量遠遠大于這個數目,盡管如此,總的發展趨勢與學術脈絡是一致的。具體分布年份如下圖所示:

從上圖可知:中國公眾史學研究從80年代起步,到2013-2014年間達到高峰,發文數量增長迅速,直到今天,每年還是有一定數量的文章發表。在這其中,不乏幾篇碩士學位論文,分別出自復旦大學、首都師范大學、華東師范大學、寧波大學等。

(五)出版了眾多重要的學術著作

近年來,中國公眾史學研究領域出版的著作可以用蔚為大觀形容,總數量不下千余種。錢茂偉著《中國公眾史學通論》(中國社會科學出版社,2015年)是第一本有關中國公眾史學研究的通論性著作,該著作對公眾史學作出了全面研究,屬奠基之作。《日本人口述“二戰”史》《口述杭州河道歷史》《傳承人口述史方法論研究》《美國現代口述史學研究》等口述史研究著作占據了公眾史學研究的半壁江山,其中既有具體實踐,也有理論方法。上海博物館編《公共歷史教育手冊》(華東師范大學出版社,2018年)是公眾史學理論與實踐結合的最新成果,它以博物館藏品為素材,以公眾史學理論為指導,深入淺出地講述歷史。除此之外,公眾檔案、文化遺產、影視史學、環境史學等領域也涌現了諸多著述,他們都是中國公眾史學研究的重要組成部分。

(六)成立了一些專業研究中心

為促進公眾史學研究,復旦大學、浙江大學、中國傳媒大學、寧波大學、溫州大學等都成立了有關公眾史學研究的中心,成為該方面研究的“重鎮”。這些研究中心聘請有專業的研究者,從事理論研究與實踐探索,同時他們進行各級課題的申請,縱向與橫向課題不斷增加。以這些研究中心為依托,公眾史學的宣傳網站也逐漸出現,如中國公眾史學網、口述歷史、崔永元口述歷史研究中心等,它們一方面向公眾宣傳研究新進展,另一方面吸引公眾參與其中。

(七)研究出現了新動向

一是強調公眾史學的本土性,努力實現研究的中國化,構建具有中國特色的研究體系;二是中國公眾史學研究更為細致,公共環境史、公共專題研究等的出現就證明了這一點;三是中國公眾史學的應用范圍更為廣泛,社會科學、自然科學領域都出現了它的身影;四是中國公眾史學研究的參與者更為廣泛,現今已出現了遍地開花的良好局面,發展態勢迅猛。

二、中國公眾史學研究的主要論域

中國公眾史學研究已經積累了豐碩的成果,出現了多面向、多層次、多維度的研究現狀,在各個方面都有所涉及。具體來說,其主要論域有以下幾個方面:

(一)譯名之辨

中國史學傳統一直強調“名副其實”,“名”之辨就成為中國公眾史學不可繞開的基本問題。公眾史學的概念引自美國,國內學者對此有不同的譯法,或謂之公眾史學(陳新、錢茂偉等),或謂之公共史學(王希、王淵明等),或謂之大眾史學(羅義等),不同的名稱代表著不同的側重點,相應地,研究進程也會各有不同,厘清不同譯法之間的區別是加深此項研究的基礎,建立統一的學科名稱是必要而且迫切的。現在,公眾史學與公共史學是主流的兩種譯名,王旭東主張厘清二者的關系,認為“Public History”對應的應該是“公共史學”,而公眾史學的內涵則要廣于它[2];錢茂偉認為“公共史學”是空間層面的概念,“公眾史學”是人為本位的概念,后者應是最優譯法[3]經過反復研討,“公眾史學”的譯法越來越被學界接受與認可。

(二)概念之定

概念是對新生事物最精辟的概括,也是其精髓的直接體現。不同研究者對譯名的理解不同,那么,他們所界定的概念也會不同。舒焚認為“通俗史學”是“各個歷史時期民間的或人民群眾的史學”[4];周梁楷認為“大眾史學”的基本要義是“史學里的‘大眾部’”[5];對“公眾史學”而言,錢茂偉認為是“公眾可以消化的歷史作品”[6],陳新則認為是“由職業史學人士介入的、面向公眾的歷史文化產品創制與傳播”[7]。盡管學者對概念有不同的界定,但強調公眾在其中的作用是不變的,也是其概念的核心所在。

(三)框架之建

框架建設是公眾史學走向科學化與規范化的一個重要標志。姜萌把口述史、影視史、應用史學和歷史通俗讀物作為公眾史學的基本框架[8],針對這種劃分方法,也有學者提出不同意見,認為是“標準模糊”[9];陳新把公眾史學框架劃為4個層次,劃分標準是培養目標,沒有明確說明具體的內容[10];香港中文大學是把“應用的歷史”“公眾的/人民的歷史”“公共事務及全體利益的歷史”這3方面內容歸入其中;錢茂偉則是把公眾史學的框架細化為6個方面的內容,公眾口述史、公眾影像史、公眾檔案管理等,這是目前劃分最為詳細的一種。下一步研究的重點就是固化框架。

(四)特性之識

學界對這方面的認識比較統一,綜合來說主要有:公眾史學的參與主體、服務對象上的公共性,以人為本位;公眾史學的資料運用上面向公眾,是開放性的;公眾史學主動適應新媒體的發展,具有極強的創新性;中國公眾史學實踐歷史悠久,有其實早于有其名,具有明顯的本土性;中國公眾史學的發展是在跨文化視野下的發展,包容性是其必備之品性。

(五)學科之教

中國公眾史學進入學校教育是其被社會認可的重要表征。首先要明確公眾史學的學科定位,是與傳統史學并列,抑或是傳統史學的分支,應歸屬于哪類名目之下,目前開展的學科教育主要是在史學史、史學理論條目下進行;然后要弄清公眾史學與其他學科的關系,切不可界限模糊;[11]最后,在確定教育目標、教育理論、教育方法的基礎上進行全面教育推廣。其一是高等教育,各高校根據自身實際,設置相關板塊,培養專業方向的研究人才。[12]其二是中小學教育,開展各種形式的教育培訓,講述公眾史學的理論與方法,鼓勵各地結合實際,編寫校本教材,引入公眾史學的理念,這種實踐已經開展;其三是社會教育,這是最廣泛的教育,需要各方面的有機配合。

(六)異域之鑒

中國公眾史學的提出與發展,在很大程度上是得到國外史學理論的啟發,對域外公眾史學理論譯介的情形有兩種:一是介紹國外公眾史學理論與方法,如英國、德國、法國等,朱聯璧、孟鐘捷、肖奇分別在《歷史教學問題》2014年第2、3、4期發表論文進行介紹;另一種是參照國外史學理論,反求己身,建設自身的史學理論體系,如孟鐘捷《中國大學公眾史學培養方案芻議——以德國柏林大學為參照》(《遼寧大學學報(哲學社會科學版)》2015年第4期)、王希《西方學術與政治語境下的公共史學——兼論公共史學在中國發展的可行性》(《天津社會科學》2013年第3期)等都是如此。

(七)實踐之探

中國公眾史學的理論與方法不只是停留在書面上,而是不斷與實踐相結合。中國公眾史學不斷與博物館、檔案館、口述史對象、城市記憶以及地方文化等展開合作,一方面檢驗理論的科學性,另一方面發揮理論的反作用,在這過程中,中國公眾史學的社會認同面得到拓展。如李娜《公眾史學與口述歷史》(《史林》2015年第2期)、錢鋒《公眾史學視域中的遺址博物館:以重慶抗戰遺址博物館為例》(《青海民族研究》2016年第2期)、師永偉《公眾史學視域下洛陽學的理論建構》(《河南牧業經濟學院學報》2017年第4期)等。

三、中國公眾史學研究走向深入中堅持的基本原則

客觀來說,中國公眾史學研究盡管已經取得了一定成績,但尚處于初步發展階段,存在諸多問題,質言之即是如何建設具有中國特色的公眾史學研究體系,使公眾史學研究既有高度、深度、廣度,又有溫度。因此,推進中國公眾史學研究走向深入就成為當前的重要課題。在深化中國公眾史學研究中,必須要堅持以下五項基本原則,做到“五位一體”。

(一)公眾性[13]

這是中國公眾史學的最基本原則。公眾史學從其誕生之日起,就以廣泛介入公共領域、面向公眾、服務公眾為特色出現在人們面前,強調歷史書寫與歷史解釋的民主性。

中國公眾史學以公眾需求為中心,主動適應歷史知識的社會化與普及化,使史學研究從象牙塔中走出來,變得更加親近民眾,民眾的活力也源源不斷地充實其中,這是它永葆青春的秘訣所在。在實際進程中,中國公眾史學也確實做到了這一點,它從研究課題確定,到研究主體、研究內容、評價主體、服務主體皆是如此,換言之,公眾史學研究什么、誰去研究、如何研究、研究得怎么樣、研究成果歸誰所有等環節都是開放的,都是需要公眾積極參與的,且公眾也是這些進程中的中堅力量。那么,如何吸引公眾力量參與其中呢?這就需要喚醒個人與集體記憶,激發社會民眾的參與激情,使曾經被邊緣化、失語的的歷史書寫主體得以以主人翁的角色進入文本創作中,真正實現“把史學還給人民”,村史、社區史、家史、個人史、通俗史的書寫就是其中的突出代表,它們無不是公眾參與其中的結晶。公眾性的另一個表現就是職業歷史學家的參與與創作,公眾史學與學院史學不是相互對立的,而是相得益彰,這兩個領域內的研究者也是互通的,職業歷史學家對公眾的引領與指導作用對公眾史學的發展來說極其重要。

但是,這里所講的公眾性也是有限度的,戲謔與惡搞史學、庸俗化與娛樂化史學都不是真正的公眾史學,公共理性是其最基本的底線,劉知幾提出的“三才說”仍是公眾史家的最基本要求。另外,利用公共闡釋理論[14],共享歷史解釋權的同時,也要避免落入過度闡釋的圈套之中。

(二)實踐性

這是中國公眾史學研究的關鍵詞。“歷史有什么用?”馬克·布洛赫之子提出的這個問題今天仍然值得深思,而公眾史學就很好地回答了這一問題。因為它從來不是一個簡單的理論或口號,它著眼于實踐層面,與社會各領域開展廣泛合作,為學生就業、公司發展、政府咨詢、社會服務提供幫助,并以其產生的巨大社會效果而贏得社會認可。

公眾史學產生的背景就是當時歷史學專業畢業生就業困難,為解決這一問題,增強歷史專業學生的介入公共領域的技能成為重要途徑,這樣,以培養學生參與公共事務能力為目標的新教育形式就應運而生,并發展為公眾史學。由此可見,公眾史學從其出現時起,實踐性就是它的重要特性。此后,公眾史學不斷發揚這一品性,與社會公共領域的結合日趨緊密,中國公眾史學繼承了這一品性。

中國公眾史學的實踐性,從根本上說是它與中華優秀傳統文化傳承與發展的有機結合,并實現歷史資源共享、以文化人的最終目的。具體來說,表現在以下幾個方面:其一是對活態歷史空間的重構,如對古城、古鎮、古莊園、古街區、古雕塑等的復原與營造,及對他們歷史價值的當代公共闡釋;其二是對優秀通俗作品的創作與出版,這類作品利用通俗的語言,向公眾傳遞歷史知識,以此滿足不同層次的人們的需求;其三是把公眾史學的理論與方法應用于其他科學研究中,如利用公眾檔案反對歷史虛無主義、利用口述史學展開稀有資料的搜集與整理等;其四是對地域特色文化的深入挖掘,并最終走向公眾,如河南根親文化資源的開發,由最初的少數研究者,逐漸發展為今天遍地開花的局面,并吸引著數量龐大的人們來這里謁祖,寄托鄉愁;其五是對歷史知識的物質轉化,且出現了專業機構,如公眾化的歷史知識的經營與管理、歷史紀念品的開發與宣傳等。

(三)本土性

這是中國公眾史學的根本特征。毋庸諱言,公眾史學的出現與發展與西方史學有很大的關聯。但是,當審視中國公眾史學發展歷程時不難發現,它具有厚重的本土性。

從歷史發展過程而言,中國史學有著數千年的歷史,史學大眾化是其總趨勢,通俗史學、應用史學、以及民間史學就是其中的突出代表。古代社會中,尤其是宋以后,講史與通俗演義走向興盛,述說朝代興衰與戰爭,后發展為家喻戶曉的演義,可以說這是史學民間化的一個重要代表;進入近代以來,史學走向公眾的步伐不斷加快,其中梁啟超發動的“新史學”“白話史學”運動以及吳晗、陳翰笙等推動的歷史小叢書編寫是關鍵環節;20世紀80年代以后,通俗史學走向繁盛,新媒體開始運用,影視史學、電視講史成為熱潮;西方公眾史學傳入中國后,傳統的通俗史學、應用史學等統統被納入到了公眾史學之內,成為中國史學發展的一個新形態與新引擎,社區史、村史、新修小家譜等大量涌現,傳統史學煥發新機。從公眾史學資源而言,中國擁有規模龐大的自然資源和社會資源,包括諸種博物館、展覽館、檔案館、文化遺址與遺跡等,這些展示中國特色的資源載體都是面向公眾開放的。

中國化是公眾史學走向深入的必選之路。[15]公眾史學欲實現中國化,就必須立足實際,挖掘自身的史學理論與史學實踐,扎根于中國特色社會主義土壤之中,遵循著理與用相統一的原則。其一,中國史學界就關鍵問題展開討論,真正弄懂、弄通、弄實中國公眾史學的內在發展理路,首先就是公眾史學的譯名問題;其二,根據中國教育傳統及其面臨的新形勢,制定科學合理的學科體系,并開展形式多樣的具體實踐,如杭州師范大學開展的田野調查與口述史活動就是很好的例子;其三,在“互聯網+”以及大數據的基礎上,開展更為廣泛的史學實踐活動,網上問卷調查、網上采訪、網上統計都是可行的方法;其四,培養中國公眾史學專業型人才,把人力優勢轉化為人才優勢,夯實智力基礎,推進中國公眾史學研究實現更高層次的本土化發展,復旦大學、寧波大學、浙江大學培養此方向的研究生就是很好的做法,值得推廣。

(四)創新性

這是中國公眾史學的發展動力。公眾史學注重利用新媒介、新方法、新手段、新理論以及各種新材料,讓公眾近距離感受歷史,與傳統史學有一定區別。這里所說的創新性包括理與用兩個方面。

理,主要是指學理創新,一是創新理論建設,涵蓋概念界定、研究范圍、研究者、研究內容、研究方法、研究評價以及學科教育等內容,尤其是近來出現的城市公眾史學、公共環境史學、網絡史學、影像史學、情感史學等研究維度;二是建設動態的史學研究機制,摒棄默守陳規的靜態史學,一方面是基于傳統史學進行的自我革新,另一方面是對外來史學的吸收與再造。欲實現這一目的,既需要科學化的頂層設計,也需要研究者的潛心研究和公眾的積極參與。

用,主要是指應用創新,一是在應用方法上,不僅僅局限于傳統的人文社會科學的方法,還要借鑒自然科學的方法,如計量、統計、組合等;二是在應用手段上,主要是利用自媒體,以此改變傳統史學的傳播方式,提升個人寫史的興趣、改變受眾對知識的獲取方式,使公眾史學在新媒介下自由開展,數字史學是未來發展的方向,慕課在線教育就是很好的平臺;[16]三是在應用對象上,不斷拓寬公眾史學的應用范圍,博物館、展覽館、學校教育、田野調查、歷史劇本創作、城市發展、自然科學研究等都有公眾史學的用武之地。

(五)時代性

這是中國公眾史學的當代鮮明特征。后現代主義思潮助推公眾史學興起,其“重寫歷史”的主張為史學發展提供新契機,歷史書寫主體得以轉換,這是其誕生的時代性。中國社會進入新時代,社會主要矛盾發生新變化,開放包容成為文化發展的主旋律,這是其發展的時代性。

中國社會進入新時代,社會主要矛盾轉變為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,這是中國公眾史學面臨的最新形勢,也是其時代性的最明顯表征,這些新變化決定著中國公眾史學具有明顯的時代印記。公眾史學以人民為中心,滿足他們對歷史知識的需求,這就要求中國公眾史學研究,一方面繼續保持其優勢,主動適應社會發展,實現史學的進一步通俗化、民間化、大眾化,另一方面要創造出具有新時代特色的史學理論與史學實踐,在更大程度上滿足人們對美好生活的向往,尤其要在環境史學、情感史學方面下功夫。

跨文化視野的新發展。這主要包括以下兩個方面:一是中西史學觀念的融合,由于社會背景以及學術發展水平的差異,中西史學觀念之間有很大的不同,西方公眾史學注重理論與實踐并重,而中國則是優長于實踐。面對這種差異,中國公眾史學界要敢于面對,補齊史學理論建設上的短板;二是中西史學實踐上的互鑒,西方的公眾史學實踐領域寬泛、操作規范,在口述史、博物館教育等方面有著巨大的優勢,我們要虛心借鑒國外的實踐經驗,同時尊重自身實際,構建極具中國特色的公眾史學體系。[17]近來出現的當代公眾專題史研究、公眾史學與地方史發展研究、公眾史學與當代科學相結合的研究等新動向就是很好的態勢。

增強世界話語權。中國公眾史學研究要積極與世界其他國家開展積極有效的對話,敢于在世界范圍內發聲,把中國公眾史學“亮”出來,參與更高平臺的競爭。《定福莊宣言》及《定福莊公約》就是中國口述史走向國際的重要證明,另外,籌辦高水平具有世界影響力的史學大會與國際史學工作坊、積極回應西方史學關切的問題等也是重要途徑。