鄉村·醫生

宋衛華

20世紀80年代,隨著農村合作醫療制度的瓦解,一部分赤腳醫生轉為鄉村醫生,辦起了村衛生室。他們是城鄉三級醫療預防保健網的最基層網底,在提供基本醫療和公共衛生服務過程中發揮了不可替代的作用。

近年來,因為鄉村人口流失等問題,村衛生室的現狀每況愈下。為解決這個問題,國家正在積極筑牢公共衛生的“基層網底”。從2016年起,發起“萬名鄉村醫生培養計劃”——凡具有初中以上學歷的,愿意為農村醫療服務8年以上的,國家將對其進行免費定向培訓。

我的表弟之前也是鄉村醫生,他所在的村子人口急劇流失,光靠行醫和種田的收入,只夠勉強維持生計。為了增收,他放棄了這份曾經在鄉村受人尊敬的職業而外出打工。三個孩子成為留守兒童由爺爺奶奶撫養。正是因此,我萌發了通過相機去接觸這個群體的動機,希望親眼看看他們的生活現狀,感受他們的從業心聲。

拍攝前必須做些案頭準備。我所居住的小縣城江西宜豐縣共有多少在冊登記的鄉村醫生,他們分布在哪些村莊,平均年齡幾何,聯系方式怎么找……為了能與鄉村醫生順暢交流,我翻閱了一些資料——“基本公共衛生服務均等化”“基藥零差價”“禁輸令”“慢性病隨訪”等等,大概地了解了這些與鄉村醫生業務相關的概念。甚至還關注了鄉醫論壇,參與“鄉村醫生最想解決什么問題”的問卷調查。這些案頭準備對我之后的拍攝起到了很好的鋪墊。

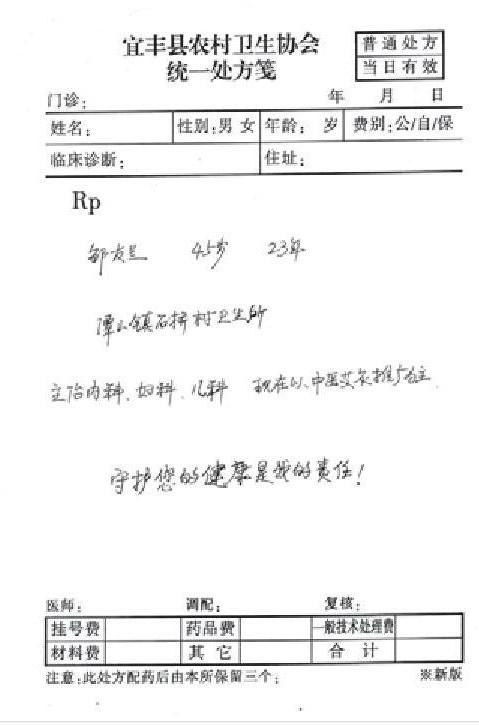

確定了“拍什么”后是解決“怎么拍”的問題。鄉村醫生所服務的群體、所服務的村莊的樣貌、他們的文化水平、專業特長、年齡結構、從醫感悟等等,都是我需要采集的素材。經過考慮,我決定采取“敘事”的方式拍攝行醫的圖片,采取“去敘事”的方式拍攝環境肖像。為了讓整組圖片有更加豐富的信息,同時盡可能客觀呈現,我讓拍攝對象自己說話,自己手寫自我介紹。當然,在我的計劃中不僅僅是上述內容,我還需要采集很多影像以及大量的文字采訪記錄等,最終希望以一個展覽、一本書的形式呈現。

白大褂是醫生的標志,但鄉村醫生半醫半農的身份是沒有工作服配發的。在我所拍攝的圖片中,有些村醫穿著白大褂顯得很“假”。因為村醫大多沒有穿白大褂的習慣,但拍照時,他很強調自己是個醫生,需要身份識別的符號,所以會特意從柜子里把白大褂翻出來,例如雙峰村鄧京華醫生,照片上他的白大褂折痕相當清晰。

從2018年8月至今,我采取隨機的方式走了34個村莊,只拍了23位鄉村醫生。原因是有的外出務工、有的轉行、有的年紀大了帶孫輩去了、有的則因為失落不愿意面對鏡頭……但是,依然有很多村醫們選擇了堅守。他們堅守鄉村不僅在為人治病,事實上還給凋敝的農村帶來了一種精神,讓滿是留守老人與兒童的鄉村有了些許生氣和希望。

“村衛生室難堅持的主要原因是村莊的人口驟減。村民生活條件改善、健康意識增強、農業機械化使農民從繁重的體力勞動中解放出來,如遇上大病、重病就直接上城鎮醫院就診。鄉村醫生不拓寬業務很難生存,我現在以醫療保健為發展方向,通過網絡推廣中醫艾炙養生,這個可以不受地域限制。”

鄒友蘭 石橋村衛生室

“從醫42年,其中18歲開始學習接生到43歲,這25年來共接生了多少孩子已經不記得啦,起碼應該有一千多個吧!今年考上大學的就有4個,其中3個上了一本,他們都來請我喝酒。做醫生雖然很辛苦,但很受鄉親們的尊重。”

韓梅芳 找橋村衛生室

“茜槽村搞旅游開發后,近2/3的村民移居集鎮的移民新區,村民的臨床治療也隨之轉移到了集鎮中心醫院。未搬遷及已搬遷的村民仍然需要一個從事衛生知識普及、健康宣傳的人選。我隨丈夫行醫多年,也考了鄉村醫生執業資格證。丈夫去世后,這項工作就由我承接下來。”

楊銀花 茜槽村衛生室

“1958年我成了一名赤腳醫生。行醫60年,方圓20公里的村莊都出過診。辦集體合作醫療的時候,最好的勞動力記10個工分,我是12分。現在開個處方還要求進電腦,80歲啦,這個我學不來呀!暫時沒有考慮過退休,畢竟還有很多人上門求診,但晚上來看急癥,我有些力不從心了!”

李銘 石市鎮樓下村衛生室

“過去農村衛生狀況不好,生癤子、生瘡子的人特別多。我年輕時右手大拇指深受無名腫毒之苦,因此下決心去學醫。鄰居的奶奶摔破了額頭,一個電話催得我立即放下農活,從田頭趕回家幫她處理傷口。老人家年紀大行動不便,明天還要上門給她換藥呢!”

盧菊華 石崖灘村衛生室

“我初中畢業跟隨父親學醫,兒子也喜歡學醫,現在就讀宜春職業技術學院鄉村醫生定向培訓班。鄉村醫生生存狀態不是很好,但村里總要有人來做這些事情。今年我還約了本鎮幾位村醫,準備看看書,一起去考個執業醫生資格證。”

黎建邦 何家村衛生室

“原來雙峰鄉有5000人口,現在集鎮包括周圍村莊常住人口不足300,整個鄉鎮只剩下三個村有衛生室。我在診所里擺上象棋桌,村民們常來此對弈。”

鄧京華 雙峰村衛生室