淹城古城遺址考

穆 勇,李國華

(1. 東南大學建筑設計研究院,江蘇 南京 210096;2. 南京工業大學建筑學院,江蘇 南京 211816)

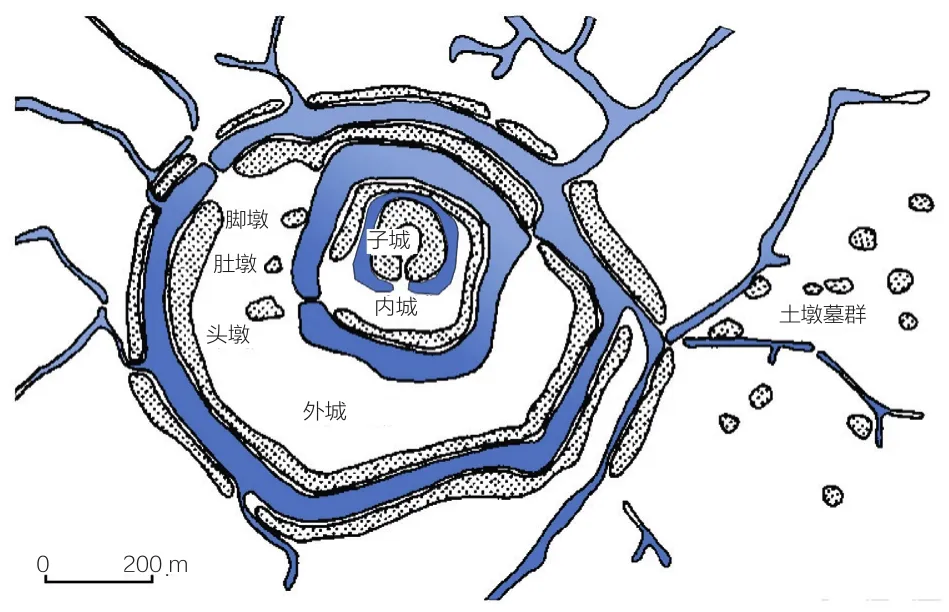

淹城遺址位于今江蘇常州市西南7 km的武進縣,從考古學推斷是春秋晚期所筑,地面遺留完整。城址東西長約850 m,南北寬約750 m,總面積為0.65 km2。城址由子城、內城、外城三重墻垣組成,城河相依,三重墻垣外均環以城壕,挖土為壕、堆土為墻,未見夯打與版筑的痕跡,外城河外有一圈城垣,形成“三條環河四套城”的型制(圖1)。在城址規模不大的前提下,如何營建出三水四城,以及如此大的工程量為何要在這池沼之地修建便成了文章研究的重點問題。

1 古城遺址現狀

圖1 淹城城水關系圖[1]

三城均有一道城門,外城門朝西北、內城門朝西南、子城門正南居中,其中外城門和內城門均為水門。城內西部有一條南北向古河道,與三重護城河相通;城外有6條河道與外城河相通,進出外城主要依靠水門。外城形似橢圓,周長約2 500 m;外城外還有一土堆城垣,周長3 500 m。內城呈圓角方形,周長約1 500 m,位于外城的中北部。子城也呈方形,周長約500 m。土筑城垣殘高一般為3 m,最高處約10 m。外城河、內城河、子城河寬度分別為60 m、40 m、30 m,其中內城河已湮為農田,其他二城河保存完好。通過考古發掘推斷,城址修筑時間約春秋晚期,使用時間短,春秋晚期之后廢棄,三重城垣同時修建、同期存在[1]。

外城西部南北排列3個高大的土墩,俗稱頭墩、肚墩和腳墩,城外四周也散立著許多大小不等的土墩,經調查多屬土墩墓。發掘者依據頭墩大墓出土的器物造型和紋飾判斷,墓主人非奄國人,為春秋中晚期墓葬。

淹城三道城墻的修筑是直接累土堆疊而成,未經夯筑,這與吳國土墩墓的營造方式相似。吳地的土質黏性大且含水量高,堆積后自然膠結為一體,當地人因地制宜,直接挖土成河,堆土成垣,堆積層厚度不均,而城墻的寬度也因土性及修建方式而較寬,子城、內城墻基腳寬約30 m,外城墻基腳寬約40 m。

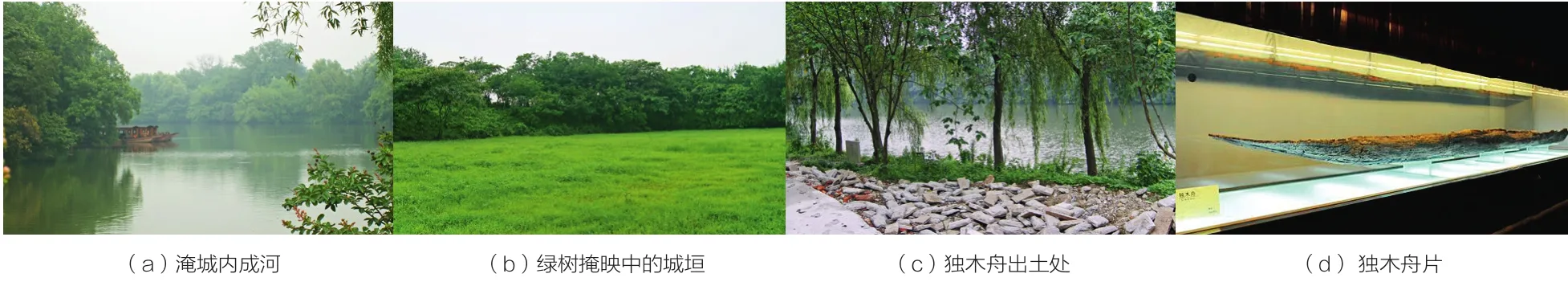

此外,出土于內城河的獨木舟有2種樣式:一種船型如梭,兩端小,中間寬,由整段楠木鑿成;另一種尖頭敞尾,船尾寬而平,底板和側板光滑,沒有嵌擋水板的痕跡,而頭部兩側邦板上部均打有孔眼。發掘者認為這樣的舟并非水上交通工具,而是行進在泥沼和泥濘中的一種交通工具,稱為獨木泥撬[2]。梭形舟明顯可行于水,文章需要探討的是,使兩種獨木舟同時存在于內城河的原因及其作用(圖2)。有一條梭行獨木舟,今陳列在中國國家博物館,長11 m,中間寬0.9 m,是用一棵完整的、質地堅硬的楨楠木火烤斧鑿而成,經C14測定和樹輪校正,造船時間為公元前1 055±120[3]。夏鼎則認為C14斷代有局限性,這種說法不太嚴謹。在獨木舟附近出土了13件青銅器、20件陶器,明顯與此獨木舟有密切關系,發掘者通過器物風格與類型的比對,推斷這批青銅器的年代當為西周晚期到春秋早期。

圖2 淹城城址現狀及獨木舟(來源:作者自攝)

2 從城水關系看淹城性質

淹城性質的認定在學術界存在較大爭議,或認為是吳王壽夢之子季札的封邑延陵所在,或認為屬吳國中期的都城,或認為屬當地土著淹國都城,還有認為是文獻記載的商末周初山東淹國逃至江南筑建的城址[4]。

《越絕書.吳地傳》中有關于淹城最早的文字記載:“毗陵縣南城,故古淹君地也。東南大冢,淹君子女冢也,去縣十八里,吳所葬。”其中遺址的東南大冢就是今外城西部的3個土墩了。《太平寰宇記》記載:“常州府春秋時為吳國內地。”《史記》又曰:“吳公子季扎所據,是為延陵之邑。”清代《讀史方輿紀要》記載:“淹城,在府東南二十里,其城三重,壕墊深寬,周廣十五里。”(1里=500 m)從考古發現的城池修筑時間以及城址的規模來看,現存城址是季札(前576年—前484年)封邑的說法更為接近。

內城河出土的青銅器,是西周晚期到春秋早期的器物,包括禮器尊和成套的樂器,是身份較高的王公貴族才能使用的器具,所以不能排除北方奄君或其后人逃亡至此的可能,只是當時居住時間較短,未修筑城墻。

子城內的文化堆積層有5層,其中3~5層是春秋晚期文化層,出土了較多的原始青瓷器和幾何印紋硬陶器,并在子城門內側偏東發現2處水井。內城位于外城偏北部,其地層堆積很明確,各色土層清晰可辨,未發現遺存。外城的地層堆積如同內城,也很純凈,遺物稀少[5]43-52。沒有遺存說明沒有人類活動,推測子城為當時人們生活居住的區域,因在3、4層堆積層下分布許多大坑大溝,對春秋晚期的文化層是巨大的破壞,具體布局不清。3條護城河自內而外,子城河較窄且淺,內城河與外城河深而寬廣,結合三城堆積層的差異,或許可以推測:

淹城四城三河的型制,核心在子城,其外側的三城三河都是為了保護子城而修筑的城防設施,所以子城為城主所在地,而內、外城沒有遺存。

城址墻高池闊,本身所體現的工程量是一定的。20世紀30年代,陳志良先生做過推算,僅開挖外城河一道就需人工約40萬人[5]43-52,那么整體所耗費的人力、物力將更為驚人。雖有人提出是吳國統一調派修筑而成,但是縱觀楚、吳、越的國際關系,此地修筑如此宏偉的軍事基地的意義所在,以及淹城存在時間不長但卻被廢棄的原因也值得探究。若是國破城廢,那么在亡國前不久,國家修筑此城意義何在?若是修好之后卻因故廢棄,那么耗費巨大的人力、財力、物力去修筑一個用時不長的城堡,所圖為何?種種不合理之處,將思路推向另一方向,如果此城在城墻修筑之前,城水格局已具雛形,那么修整城池的工程量必會大大縮減。

淹城周邊水系縱橫(圖3),南近滆湖,春秋晚期建城之時,便可能是利用已有河道、溝渠或池沼改造而成。如此,淹城地處池沼、水道密集的自然環境中,城池在原有水道基礎上挖掘成形,許多問題便迎刃而解。

圖3 淹城水地環境圖[6]

(1)護城河借用已有水道,河底淤泥并未清理,西周晚期到春秋時期的遺物,因故沉于原有河道,被淤泥掩埋,于是原有可通航的水道成為淹城的子城河。

(2)修整已有河道時,將含水量很高的泥土直接堆疊在岸邊堆筑為墻垣,而泥中很可能富含水生的微生物,可以促使泥土的黏結,所以城墻呈現出干、濕泥土不均,厚度不均的現狀。

(3)借用舊有河道,城池修筑的工程量就不像平地挖池筑城那么大,與子城較小的使用面積相宜。

(4)內城、外城不住人、不種糧,防止外人、奸細藏匿。

(5)周圍有池沼,則尖頭敞尾的獨木舟作為交通工具是合理存在的。

發掘過程中,在北子城河向下挖至約3.5 m深時,發現許多呈原始狀態的大樹根樁,而河道的中間還有一條約4 m寬的自然小溪。也就是說,最初修筑淹城時,地面應該在子城河下方約3.5 m處,且原來已有自然水道[7]。那么,最初是西周晚期有人在此活動的時段,還是春秋晚期城墻修筑的時間呢?若為后者,工程量比挖池筑墻大得多,明顯不合理,那么就是前者了。

于是,可以更進一步推測:西周晚期到春秋早期,身份高貴的居住者已經在此對自然環境有了初步的整理。春秋晚期,淹城選址于此,在原有自然條件的基礎上,整理修筑建成淹城。建城之初的目的是修筑子城,對居住在子城的管理者來說,外面的數道城池只是保護子城的防御設施,其軍事性質明顯。

南京博物院對淹城性質的界定是:“通過近年對吳越大型墓葬和葛城遺址和闔閭城遺址等吳國都城的考古工作,基本上廓清了吳、越的文化特征,根據淹城的形制規模和出土的文化遺物,可證淹城遺址可能是春秋戰國時期越國邊邑重鎮,即軍事性小城堡”[8]。近年又有人提出:“同吳國境內諸多城池一樣,淹城三城三河相套的古城應是春秋晚期,吳國統治者以國家名義統一調集民力,有計劃地筑造的,其目的主要也應是著眼于政治和軍事上的考慮,特別是用來作為軍事防御目的,既可抵擋防御西來的楚國的東進,又可備作東南越國進犯而退卻固守的基地”[5]49。這兩種觀點都將淹城定性為“軍事性小城堡”,本人深以為然,但是由國家統一調派民力,只為建造一個軍事城堡,未免牽強。

由以上分析,或許可以推測:西周晚期到春秋早期,城址所在地曾有貴族(可能為奄君)暫居,春秋中期因故廢棄,春秋晚期,楚吳、吳越征戰頻繁,于是在池沼、水系密布,并已有相當格局的位置修建新的軍事城堡,在充分利用舊有條件的基礎上,以不大的工程量完成了一個具有優良防御系統的軍事駐地。

雖然上述推測可以自圓其說,但是又會引出如下問題:子城中沒發現西周晚期到春秋早期的堆積層,但是在內城河發現此階段遺物,那么在當時的聚落中,城與壕的區別是否存在。

3 城市格局表現的防御特征

淹城四城三水的格局,型制規整,具有很強的防御能力,包括軍事防御和災害防御。主要表現在以下幾個方面。

(1)選址于水汊交錯環境里相對高爽的地方,海拔5~6 m,用水利、避水患;

(2)城水相間,層層環套,城高池闊,從而易守難攻;

(3)子城是淹城整體的核心,既體現在平面上的中心,又體現在豎向上的至高位置,淹城從外城到子城逐漸升高。現場考察地形發現,淹城整體高于周邊農田,內城地坪高于外城,子城地坪又高于內城,整體自外而內越來越高,這種高差利于內城掌控全城;

(4)三道城墻的城門交錯設置,外城門朝西北、內城門朝西南、子城門正南居中,且均為水門;

(5)水域面積廣闊,與外水環境相通,便于生產、生活、防澇、防旱、防火以及軍事防御。

4 結束語

淹城遺址是一個春秋晚期的軍事城堡,時人因地制宜、就地取材,形成吳地特有的堆疊城墻,并呈現出獨有的“三條環河四套城”的型制,城水相依,密不可分,而且,很可能在城修筑以前,水、地環境已具備雛形,所以城池的修筑是在舊有水道基礎上改擴建而成。

通過以上對城市營建、功能性質等方面進行疑辨,提出問題后,以城水的物質形態、歷史文獻的考證和考古推斷的時間為依據,對可能的選擇逐個分辨,抽絲剝繭,從而推斷淹城古城遺址是一座防御性很強的城址,它的建設并非一蹴而就,是在原有水地環境基礎上修整營造而成。