日益寂靜的大自然

在這本《日益寂靜的大自然》里,博物學家、生態專家馬歇爾·羅比森從全景角度探討了物種的多樣性與人類文明的繁茂之間的深層關聯。一方面,他帶我們“回味”過去自然界物種和平共處的美好時光,引領我們欣賞野生世界之美并感受豐富細微的自然聲響;另一方面則從生物變遷史的視角,點出了物種多樣性的衰減趨勢,并剖析了這種不容樂觀的趨勢是如何影響整個世界的。四百余幅經典博物畫,盡顯珍稀物種的驚艷美感。

每種生物都能啟發人類

當我們回首過去,卻不知道物種的取代、滅絕及人類生活環境的改變對我們有哪些影響時,物種滅絕卻仍不停歇地持續著。

美國昆蟲學家羅伯特·杜恩對于還沒有名字就絕種的昆蟲悲劇作了一個總結:“這些從地球上滅絕的物種、我們失去的大部分昆蟲,在它們消失時,甚至連個只有墓碑的空墳都沒有……”這些昆蟲沒有留下學名,也沒有世界通用的名稱,或者某個文化中的方言稱謂。其他動物,如長毛象、披毛犀、磨齒獸或是塔斯馬尼亞老虎等,都沒有留下相關的故事。至今都沒有!

克羅原則說明,生物學上的每一個謎團,或者說大多數的謎團,都可以從某一種生物身上找到解答。然而,生物一旦滅絕就失去了科學上的意義,而我們對于大自然可能產生的疑問也因此可能無法得到解答。更糟糕的情況是:有些問題永遠不會被發現,因為能夠激起人類提出特定問題的生物,可能已經絕種了。

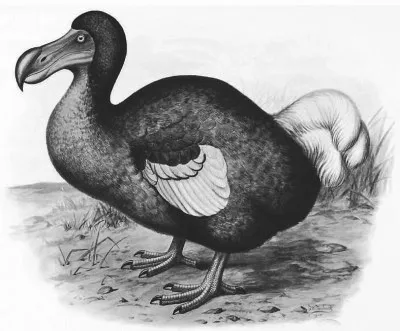

羅伯特·杜恩寫道:“我們無法用自己的想象力,重新創造已絕種的生物。世界的多元面向已經漸漸流逝。”我們再也無法想象已絕種的螽斯怎么開演唱會,同樣也無法想象已絕種的渡渡鳥的歌聲,或者胃育蛙的聲音。如果人類將所有看得到的東西都逐步摧毀,那就如同逐漸戳瞎自己的眼睛。

每一個被殺害的生物,都代表著信息與啟發性的消失。

杜瓦米希族的部落大首領曾說過:“如果所有的動物都滅種了,人類終將因心靈孤單而死去。”

消失的鸚鵡圣誕樹

據稱,1918年時,這種棲息于北美、名叫卡羅萊納長尾鸚鵡的綠鸚鵡就消失了。

羽毛色彩繽紛,在烏龜島的森林里嘈雜群居的綠鸚鵡,只見過前兩個世代的人類。

目擊證人的記錄呈現了過去時代的面貌。1877年,一個名叫葛特·古柏、定居于密蘇里的德國移民將他的回憶記錄下來了:“這是一件小型的藝術作品。它們大小如鴿子般,羽毛是絢麗的亮綠色,頭部是橘黃色。”這是在北半球溫帶氣候區唯一一次目擊記錄。

它們成群出現時,景象非常壯觀。葛特·古柏寫道:“鸚鵡確實是冬天光禿禿森林中的最佳裝飾品……尤其當上百只鸚鵡在梧桐樹上棲息,鸚鵡的綠色因為樹皮的白色更顯突出,為數眾多的金黃色鸚鵡頭看起來就像是燈泡。這幅景象總讓我想起家鄉的圣誕樹……和桶里的小樺樹相比,森林里的圣誕巨樹看起來更令人印象深刻。”

然而,接下來鸚鵡突然消失不見了,就像是假期結束之后,圣誕樹上的裝飾品被取了下來,換成東方三博士。葛特·古柏記錄下對它們的印象后,這種鳥類中僅存的一只就死亡了,再也沒有人看到過那樣的鸚鵡圣誕樹。

史上最后一只卡羅萊納長尾鸚鵡名叫印卡斯,是由人工飼養的。它與母鸚鵡“珍小姐”同住一個鳥籠達32年。1918年,珍小姐去世半年后,它在辛辛那堤動物園結束了一生,也終結了卡羅萊納長尾鸚鵡的歷史。

小紅鳥的島嶼

馬克薩斯群島上流傳著水手阿卡的傳說。阿卡為了幫女兒搜集頭飾所需的羽毛,展開了他的航程。當然,羽毛必須是紅色的,必須是馬克薩斯群島上、甚至是整個太平洋地區都相當罕見的顏色。“除了草地、木頭和沙子的自然聲音,熱帶島嶼自然景觀的壯麗是由三種不斷重復的顏色所組成:藍色、綠色和白色。事實上,也有一些紅色的花短暫地綻放迅速地凋謝。除了這些以外,還有夕陽與泛紅的晨光,以及鮮血。”作家安東尼·阿爾佩斯寫道,并且激起讀者的想象,“吸蜜鸚鵡的羽毛的確名不虛傳,猶如歐洲的珠寶般珍貴。”

想要得到綠領吸蜜鸚鵡的紅色羽毛,必須歷經一段漫長的特別旅程。從馬克薩斯群島到庫克群島,從希瓦島到拉羅東家島,得穿越大洋約一千五百多海里。根據傳說故事,從前在紅羽毛小島上可以輕易地捕捉到這種紅色小鳥。燃燒椰子的氣味能夠吸引它們靠近,它們上當后會被活生生地拔下羽毛。當然,紅色羽毛也用來支付水手們的薪資。幾世紀以來,毛利人捕捉卡卡鸚鵡不只為了鸚鵡肉,還為了它的羽毛。“紅色卡卡”因為具有象征統治者的紅色羽毛而嶄露頭角,被認為是鸚鵡界的翹首,因此遭到大肆捕殺。

庫克船長的船隊帶著極受歡迎的歐洲瓷制小人偶來到大溪地,卻無法攻下當地的市場。當時通行的儲備貨幣是東加的紅色羽毛,紅色羽毛甚至可以換購價值無比珍貴的珍珠紐扣。

全世界的博物館——柏林達勒姆、劍橋、紐約大都會博物館,或者哥廷根大學的收藏室,都陳列有夏威夷和其他島嶼統治者的羽毛長袍。那長袍就像是高更畫作中希瓦瓦島巫師的長袍,每一件都是由成千上萬根羽毛編織而成。每一件都代表著幾百、幾千只鳥被殺害,或是被活生生地拔下羽毛——即便沒有立即死去,它們也會因為失去羽毛的保護而逐漸死亡。

這是多么悲慘的壯麗。這些鳥兒在失去生命之后其羽毛再也不像活著的動物那樣散發出生命的光芒。當我們試著想象鸚鵡的鳴叫、生命中美好的噪音時,卻只能聽到震耳欲聾的殺戮聲。

(摘自1月22日《文匯讀書周報》)