黑風川

2018-12-28 08:38:58張張

吐魯番

2018年4期

張張

一

黑風川的東沿是沙棗溝,原本住這里的人都懼這黑風的梢子,下著冬暖夏涼的地窩子。窩口蒙著厚板,拿樹膠沾就的棗木梁。若家中沒個攢勁的男人,是得靠別家男人幫襯的,但溝上的人大多不分家。這些年,逢至北天山雪線上移,溝上冰消水暖,便有商客、鏢客、駝客穿過黑風川東向的紅山戈壁,麇集至此。往年食宿擁緊,確實不便。后來沙棗溝的人長了想,便聯人在溝上葺起了一道四人厚的、十步長兩人高的夯土墻,墻間鑲了約莫60余年歲的白楊整木,樹的干梢露出墻頭丈許做成桿子,這桿端系了紅翩翩的三段子綢子作幡,幡上未寫只字點墨,夯墻下也未有個房間,只多挖了幾間土窩子,但卻成了荒原上唯一的一家驛站——黑風驛,為的是供給來去的過客喂牲口歇腳,也是引著生路的頭客別誤了路途,教戈壁的迷眼風繎了,皴成干瓜兒的異鄉鬼。

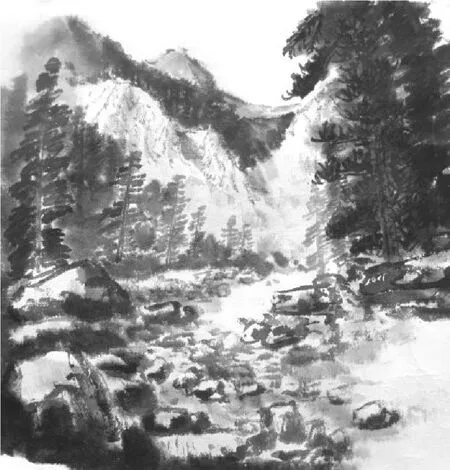

黑風驛走世了幾代,這一代掌事是個回回,哈冬清,老祖宗們在這兒沒留下刀刻在墳碑的祖籍,只曉得往東走便是祖上的脈,迥與這黑風川,迥與這無邊無際只剩荒涼的西域,那是青山綠水、坳美峁秀的地方。這是哈冬清少時聽老輩人嘖嘖咽口水的描繪。隨著他年歲地草長,他對那些個霧飄飄的祖脈的憧憬已然是這黑風川里的碎石,卷進了羅布泊。他也從不艷羨那山肥水艷的地方,他自小便養下了這禿地的脾性,如兩天不聞這戈壁的沙土氣,不受這黑風川的風,撅腚溝子撇大條,聽不上這黑風川的掃石聲,總臉掛一副便秘掙勁的德行。……

登錄APP查看全文