重慶進化論:折疊的密碼

郭繼衛

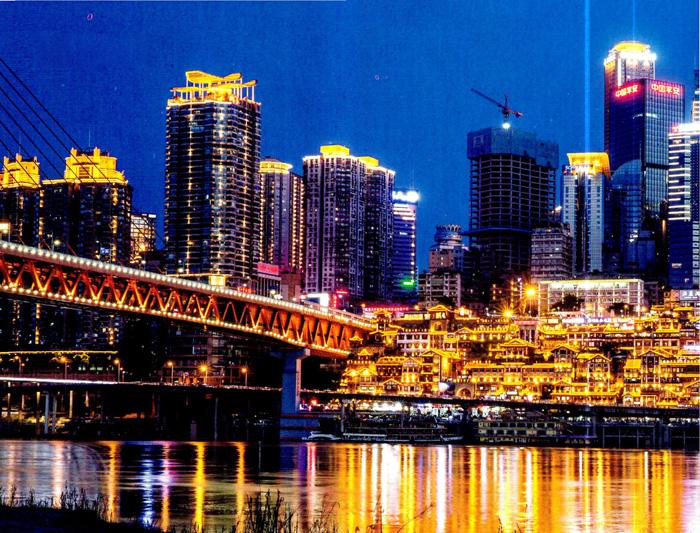

重慶洪崖洞夜景

重慶可能連自己都沒有弄明白,怎么突然之間就在網絡上走紅了。

洪崖洞建筑群2006年就屹立在那里了;皇冠大扶梯1996年2月建成運營;長江索道1987年10月開始“上崗”,而比它資格稍老的中國第一條城市跨江客運索道——嘉陵江索道——37年前就通車了,直到“退休”也沒紅過。至于“輕軌鉆樓房”的2號線李子壩站臺,也早已被千百萬乘客穿越了14年。

可以拆解一下這個城市的要件:大江大川,延綿的群山,霧都的朦朧,北緯30°線,陪都的歷史,“三線”的發展和直轄的機遇,碼頭、彩船、火鍋、美女、水泥森林、隧道和大橋……它們是怎么在這里湊齊并走紅的呢?

“重”字點出兩個特點

重慶的命名,是一件很有喜劇色彩的事兒。

重慶夏商時期稱為“濮”(《史記·楚世家》:“濮夷無君長總統,各以邑落自聚,故稱百濮也”),西周時期始稱為“巴”,戰國時代至漢朝稱為“江州”,隋開皇元年(581年)改為“渝州”,唐宋曾稱“南平郡”“夔州”“恭州”。1189年,宋光宗趙悖即位,將其先封恭王的恭州升府,詡名“重慶”,表達“雙重喜慶”之意。

縱觀“濮州”“巴州”“江州”“渝州”“南平郡”“夔州…‘恭州”,這些名字是不是都沒有“重慶”更具走紅的潛質?

宋光宗政績平平,但“重慶”二字卻歪打正著,應當是他這輩子做的最有意義的事情。這一個“重”字,點出了重慶區域的兩個重要特點。

一是地形切割的“重巒疊嶂”狀:大山大水,山重水復,仿佛是大自然一次控制不住自己的沖動后的滿地狼藉。這種由江川的流體力學沖積造就的壩、坪、坨、坡、塝、崗、灣、凼……以及一片片小巧精致的人口聚集地、小碼頭、小商埠、小文娛、小防戍,不正是重慶屬轄一州一寨的活生生寫照嗎?直至本世紀初,重慶主城區的大格局上,亦城亦鄉(從一個繁華區到另一個繁華區之間仍有大量的農田和山地)的狀況依然存在。

洪崖洞的吊腳樓,李子壩的輕軌鉆大樓,南山一棵樹的夜景,合川嘉陵江上五層樓搬家水上漂,江津的愛情天梯……構建了精怪(奇幻)重慶的底子。

另一個特點是人類分工的“層疊多重”態:正是自然環境使然,種田的、畜牧的、砍柴的、挖煤的、打漁的、跑船的、棒棒軍……應有盡有,各行其道,缺了誰都不行。

名字拆出“地標”來

重慶,是個立體且動態的具有時空想象力的字眼兒。

多年前。一些詞賦家用“拆字游戲”戲說重慶“千里”“廣大”的蘊意。這實際上就好比是一個小朋友叫“張昊”,非要給他起個外號叫“弓長日天”,讀起來挺好玩,可顯然把重慶地名所蘊含的豐富美學意義單一化了。

照那樣說的話,重慶馬拉松“重馬”就變成千里馬了。重慶客運的“重客”就變成千里客了,豈不是送你離開、千里之外咯?

不過,按照拆字解字游戲的玩法,還真能找到重慶走紅的秘密:“紅”的景點早都藏在字面中了。

比如說洪崖洞吧,一個“重”字已經標注得很明顯了:千廝門的“千”在上,嘉陵江“嘉”字的“土”在下——這地理位置的“定位”比手機導航還精妙,這中間的“田”(口和十)分明就是加了井字格的火鍋兒——高度濃縮了洪崖洞的美食特征。

皇冠大扶梯,從“重”字的西周寫法就可以看出端倪,一幅活脫脫的旅人乘扶梯圖。

過江纜車就更形象了,重字繁體上面的“壬”字頭代表人,人在車箱“方框”上面,車箱伸出兩撇構成“天”字,表示在空中,而這一切都在地(土)的上方。

游客在大足石刻寶頂山景區參觀(王全超/攝)

至于輕軌穿樓房,這不明擺著“重”字當中、人和地之間,那么大一列“車(車)”嗎?

“慶”是代表貴重禮物的鹿字頭,加上心、攵,“謂心所喜而行也”。即心中歡喜、帶上厚禮去朝賀的意思。更令人驚喜的是。“慶”涵蓋了一個愛情的愛(愛)字的主要部分,古時的“愛”字不及現在這么含義豐富,出現在這里也許偶然,但卻無意中為慶字注入了特別暖心的寓意。

古今串燒一下:重慶的含義,就是“愛就伴你去重慶”——這意境,不想紅都難!

性格藏在“重”字里

一個城市的性格到底是由什么決定的?是人文屬性更重要,還是自然屬性更重要,抑或是兩者交融出某些新的特質更重要呢?

在人口流動和觀念巨變的今天,如果仍舊以代代相傳的祖習來研究一個地域的性格。則顯得困難重重了。重慶經歷過湖廣填四川、“陪都”的人口大遷移。三線建設的大批量人口遷入,以及改革開放和直轄的擴容,到底什么才算經典的“老重慶”“重慶根”“重慶魂”?

正好比山不轉水轉。鐵打的營盤流水的兵。大千世界人來人往,重慶的性格就藏在這個“重”字里。

第一“重”。是人類棲息的高低錨落,讓這里的人們腦洞大開,富含物理空間開發的創造力。洪崖洞的吊腳樓,李子壩的輕軌鉆大樓,南山一棵樹的夜景,合川嘉陵江上五層樓搬家水上漂,江津的愛情天梯……建構了精怪(奇幻)重慶的底子。

小時候玩過這樣一個屢猜屢勝的謎語:小明家住七樓,從窗子一跳就能站到門前的操場上,為什么呢?因為他家在重慶啊(有點燒腦)。

第二“重”,是超越地理高低的表象,帶來了社會分工中對地位認知的“相對論”。在這里。人有多“牛”不是憑財富官位,而是根據生活需要環環相扣的價值而決定的。

火鍋,就是這一達觀態度的典型代表。抗戰期間的“陪都”,端得上桌面的硬菜是雞鴨魚蝦、魷魚海參,但這并沒得啥子讓人羨慕的。就在不遠處的宰房街,船工、纖夫和潰散的傷兵們一樣可以圍在碳火爐前,用麻辣燙的重口味吃得津津有味兒——紅湯里,涮去的是鉛華和虛榮。

第三“重”,是以更為多元的人生觀看待命運(尤其是“運”)的高低起伏,心中總燃著“風水輪流轉”的希望。性能互補和各安其命的生活姿態,為重慶人雕琢出簡單實用的“江湖”微文化。有碼頭之“氣”、有行俠之“義”、有幫規之“契”、有宿命之“覡”……一個包容寬厚的、愛吃辣、尊鬼神的勤快人形象,建構了“巴實(仁義)”重慶的里子。

比如,重慶的大足石刻所表達的不止是超生大德,更是關于小善微善的順勢疊加——超能力不僅是用來崇拜的,而且是用來幫助人的,“管它能不能,我盡我的超能力”。

物競天擇的傳奇

現在,每次去朝天門,恐怕感受不到以前江流的那些起起落落了。

不過,這只是站在人類的角度看。

假設站在大自然的角度來設想,比如把1萬年濃縮成一分鐘的話,那么,在10天以前(侏羅紀的1.4億年前),這里還是一個巨大的內陸湖盆,面積達26萬余平方公里,相當于現在的3.4個渤海,可謂煙波浩渺,鷹翔魚潛。種類繁多的恐龍在這里自在地嬉戲奔馳。

然而到了2天前(白堊紀至第三紀)。地球忽然掀開了劇烈變革的篇章,大西洋迅速開裂,青藏高原頑強地由海底沖向海面,中南歐和中近東一片澤國。印度板塊與馬達加斯加彼此分手,澳大利亞奮然掙脫了南極板塊的束縛……

就在5小時前(第四紀二三百萬年前)的某一時刻,碰撞中的印度板塊和歐亞板塊不堪重負而折斷。于是從盆地東南側的位于現在被稱作重慶的這一點開始,沿整塊隆升的山體中的七曜、巫山、黃陵三段山地背斜,即現在被稱作三峽的一線進裂,傾刻間湖水滔滔東瀉,百川歸一,匯聚于長江流入東海。

而在這片土地上有據可查的人類(巫山人)出現,僅僅是12.84秒之前的事。

重慶,名副其實地誕生于地球上最激烈的造山運動和板塊斷裂過程之中。如果不是重慶這樣說拉爆就拉爆的暴脾氣,那些河流也許會流向印度,也許會流向中國南海,甚至也許會通過古老的南澗海峽流入地中海,那么一個流域、一個種族、一個國家的歷史又將是怎樣的滄海桑田呢?

這是重慶帶給我們的最古遠、最壯麗的“第一重吉慶”。

關于重慶的紅不紅,并不是一個簡單的吸引眼球的小概率事件。而是一首關于天人合一、適者生存、巧妙勝出的生物觀史詩。

這就注定了重慶骨子里的倔強而靈動的基因。她不相信命運,也不會去基于概率賭博,要來就來一次千千脆脆的巨變一然后呢,做個安安靜靜的含笑少女,一切都必須皈依于這一改變的大模樣而迤邐前行。

重疊、重構與重生,就是這一巨變的基本范式——山川,被折疊成了一重重危乎高哉的獨立世界;生物,繁衍于一個個類似而絕不相同的自由空間;而人們的夢想,在一代代周遭適仄卻時光充裕的生存態度里熬煮、飄香、涅槃。

也許其中最大的規則就是順其自然,從造山運動開始,在給定的發展空間和歷史責任當中做出自己的最好,并實現自己溫柔的燦爛。

“靈何為兮水中?……送美人兮南浦。”(屈原《九歌·河伯》)重慶壓根兒不管不顧世俗的東南西北。她的風水就是與江伯或山神同樂。不是嗎?看看重慶的大樓,它們只愿意向上發展,那是被地盤催生的;它們個個都沒站齊,那是被地勢散養的;它們的個頭長相高低錯落絕不重樣,那是被地氣熏陶的。

可以說。重慶人很少思考遇到“爛人”怎么辦這個問題。因為這里就遇不到爛人,只可能遇到某時“爛”了一下的自己。在艱辛而有趣的進化之路上,他們不會去想與更兇的豹子和比較溫柔的豹子打斗時的區別,因為考慮這些的人早都被吃掉了。解決問題的唯一答案是做那一刻的極致的自己——這才是瀟灑贏家的迷之微笑。火鍋是這么來的,輕軌穿大樓也是這么來的。

所以,關于重慶的紅不紅,并不是一個簡單的吸引眼球的小概率事件。而是一首關于天人合一、適者生存、巧妙勝出的生物觀史詩。

你為了發朋友圈,等著輕軌穿過大樓那一刻的不可思議。而你腳下的那塊江邊的石頭,卻是從海底深處穿過了1億多年的等待,與你在此相遇。