藝術的政治和政治的藝術

維舟

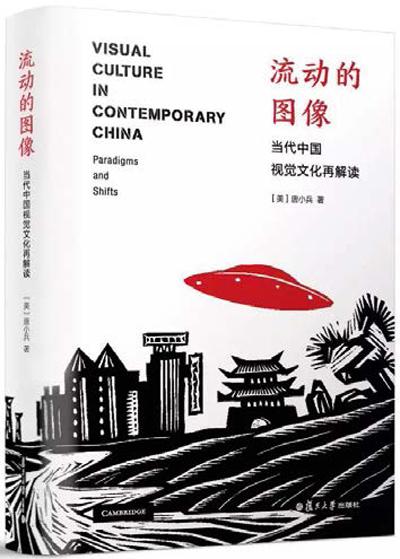

密歇根大學亞洲語言文化系及比較文學系講席教授唐小兵

唐小兵的著作《流動的圖像》

新的文化生產方式

與傳統的“禮樂文明”不同,現代文化通常是視覺主導的。這與城市化、現代化的進程并行:城市中充滿了純粹視覺導向的娛樂,那是像萬花筒一般紛至沓來的可視印象;與此同時,快速通行的交通工具又在解放每個人感官的同時,加劇了急需進行視覺處理的種種視覺刺激。當然,視覺文化并不是現代文化的全部,但卻無疑是觀察和理解現代社會的一個極佳切入點——很多時候,正是人們在日常生活中接觸的大量圖像以藝術的抽象表現了我們頭腦中的事物,又反過來形塑了我們的所思所想。

在當代中國,由于社會變遷在極短的時間里以急驟的方式推進,對生活在其中的每個個體的日常經驗都施加了強烈的影響,表現在藝術中,也隨之出現了紛繁復雜的面貌。舊有的傳統不絕如縷,而新的傳統尚未完全站穩腳跟,迎面又涌來另一波浪。在這樣的過程中,當代中國的圖像生產是無數碎片,往往前后并不連貫,但又正是這種明顯的斷裂真實地呈現出中國人集體記憶和文化身份的不斷變動、分裂與疊加。

當代中國視覺藝術最鮮明的一個特質就是由“革命”所帶來的斷裂,這是為了擺脫傳統、邁向未來所付出的代價。藝術從來不僅僅是藝術,而文化也不只是為了自我表達,它是一個社會自我更新的表征。在中國傳統中,施政的目的就是為了讓人受文化濡染,因而政治本身就是文化事務,這意味著,對這一全新時代的視覺文化的理解無法脫離其政治內涵。更進一步說,在這樣一個時代,文化、藝術本身被賦予了遠遠超出其本身的價值:它象征著一個群體竭力擺脫過往的重負、朝向未來運動的那種力量。

唐小兵在《流動的圖像》中首先要反對的是如今盛行的普遍誤解,強調即便是在“文化政治”最激進的年代,也并不是沒有藝術存在——或許恰恰相反,在當時的革命形勢下,藝術太重要了,以至于不能僅僅交給藝術家。文藝被剝離了其精英主義的意味,它是人民的事情,而不只是藝術家自己的事情;此時,“藝術家與他的作品以及觀眾的關系被重新定位,藝術家成了新社會里一位積極的生產者或者說工作者。藝術本身,無論是作為審美經驗還是文化機制,也被重新定義”。

一如本書所言,這種視覺文化帶來一種“新的視角”和“新的觀看之道”,也就是“要在日常生活中發現和肯定社會主義精神”。這確實是中國在追尋現代化的途中一次重要的“文化轉向”,轉向那些本土文化中非精英的、屬于民間傳統的、為大眾所熟悉的形式和符號的采用和發掘,由此出現了新的文化生產方式,這意味著“力求把現有的文化形式,與全新的觀念和想象別出心裁地融合在一起,進行改編和重新編碼”。就某種意義上來說,這確然是全新的,因為這讓文藝超出了個人表現和審美情趣的范疇,成為一種革命的民族文化;然而過甚強調其“新”就很容易讓人忘記,它在另一重意義上其實是對中國政治文化傳統的延續:自孔子以降,儒家傳統就一直堅信,要重塑社會秩序,就必須從根本上教化每一個人,更近一點說,新文化運動也同樣認為,文化是匡救中國的根本之道,而且正因精英的、正統的舊文化已經衰敗,才有必要去挖掘旁支的非主流因素來達成變遷。

在當時很難為人所察覺的是:這在一開始就為新的藝術形式埋下了衰敗的種子。因為新的文化生產既抬高了藝術的地位,認為成為公眾經驗的藝術要比“狹隘”表現自我的藝術更具價值,但這又潛在地剝奪了藝術本身的獨立性——理由很簡單,既然新的藝術需要藝術家的自我改造,去自覺地達成藝術的社會使命,那么無論其用意為何,勢必會更注重藝術的社會效用,讓藝術成為服務于影響公眾的工具。一旦藝術喪失了自身的獨立性,藝術家自發的創造性遭到壓制,藝術就很難成其為藝術了,它很可能在實踐中淪為粗糙的宣傳。

社會變遷與藝術的命運

也許人們并不是沒有注意到審美的邏輯和社會功效的邏輯之間存在的二律背反,但在長久以來“文以載道”的傳統影響下,他們很自然地認為“文”應當服從“道”,但問題在于:中國現代史上的“道”又頻繁劇烈地變化。像電影這樣的藝術門類更因為其潛在的社會動員功效,而從一開始就受到重視,正如唐小兵在書中所說的,從20世紀40年代末到90年代的中國電影“可以說無一不反映、再現、宣傳、突出,甚至直接參與了各個層面的社會變遷”,但問題是,政治視角的藝術功效往往有強烈的側重,其結果是“電影在動員民眾應對民族危機方面的巨大潛力被充分認識到,電影的娛樂功能則被視為膚淺輕率而遭到貶低和排斥”。這帶來的一個啼笑皆非的后果是,一部按說價值觀完全正確的“好”電影,卻無法真正打動人,更有甚者,有時觀眾還對片中的反派角色(諸如女特務阿蘭小姐)印象更深。阿瑟·丹托在其名著《藝術的終結》中認為,過分讓藝術承載哲學意義,將導致藝術不再成為藝術。在中國,藝術承載的同樣是自身之外的“道”,如果要說有什么不一樣,那只是這個“道”往往不是哲學意義,而是政治意義。

即便在市場化的時代,成功的當代中國藝術也往往并不僅僅只是審美意義上的,它們還帶有不可回避的政治、社會內涵的解讀。雖然已有很多人開始不再用藝術之外的標準去評價藝術,藝術風格問題也很少再成為政治問題,但藝術也不是誕生在真空的環境里,它的活力勢必要來自孕育自身的那種社會文化本身。更何況,藝術被市場化之后一個屢屢被人詬病的地方,就是它逐漸脫離公眾,成為圈內人自娛自樂的玩物。如何在堅持藝術自主性的同時又避免一個行業的自我封閉,這是一個迄今存在的難題——這或許是因為,在經歷了數十年來的革命洗禮之后,藝術要想再回到那種小眾精英雅文化的狀態,已經不再享有無可置疑的正當性,現在需要的是一種新的屬于公眾的視覺文化。

在此被忽視的一點是:這種變遷不僅是政治情勢和社會的遞嬗,或藝術潮流的興衰,也是因為所面對的受眾完全不一樣了。“人民”本身就是意識形態化的群體想象,并不等同于全體國民(至少那些反動分子不能算是“人民”),但在市場化的時代,藝術創作所面向的卻不是這樣的“人民”,而變成了“公眾”乃至“消費者”,他們與藝術家的關系也完全變了——如果視覺藝術是一種“觀看之道”,那么藝術家與受眾之間彼此的“相互觀看”本身無疑也在影響著藝術創作。

更進一層說,東西方之間的對視也在左右著對藝術的評價,這是書中另一個不斷出現的焦慮:雖然在譯成中文時已照顧了中文語境,但這本書在本質上仍是主要寫給西方人看的,旨在反對(或至少是糾正)西方流行敘事中對中國的偏見,因為只有這樣才能從中國當代文化的自身邏輯出發,非如此不能深入理解中國的現代藝術及其激進試驗的歷史特質。然而,如果說這在歐美語境下具有犀利的批判性,那么落實到中國社會的語境中來說,則總不免有幾分“理解即原諒”的古怪意味,反過來冒著失去藝術批評批判性的風險。藝術的政治和政治的藝術當然都有其豐富的意味,但對當下中國來說,也許最重要的還是一種雖然已顯得有幾分過時、但在中國從未實現的理想:讓藝術成為藝術本身。