中國省域綜合協調發展水平時空特征研究

葉萬軍

(吉林工程技術師范學院,吉林 長春 130011)

一、引 言

社會綜合協調發展是指經濟、生態、環境等社會要素相互依存、良性發展的狀態和過程。[1]伴隨著我國“創新型”國家建設進程的加快,科技在社會發展中必將起到更加重要的作用。面對“新時代”的新要求,在省域社會綜合協調發展的研究中,應將科技納入到經濟、能源、環境同一可持續發展的框架中進行綜合考量,充分了解社會綜合發展水平,全面認識經濟、能源、環境和科技四元系統之間的作用機理。科技、經濟、能源、環境等作為社會綜合發展水平的重要指標和有機系統,彼此之間相互作用、交互耦合,既存在“發展”和“衰退”兩種類型,同時還存在“協調”和“失調”兩種關系,單獨研究任何一種類型均不足以反映社會綜合發展水平;況且發展未必協調,協調未必發展,沒有協調的發展是無法長久的,沒有發展的協調也只能使社會綜合發展水平裹足不前。而省域社會綜合發展追求的是“協調”和“發展”的同步性。所以,本文在已有研究的基礎上,將協調度和發展度聯合建立耦合協調發展模型(耦合協調發展既是對“協調”的推廣和應用,又是對“發展”的演化),以耦合協調度來評價省域四元系統綜合協調發展程度。

當前,國內外學者對我國省域社會綜合發展水平的研究主要有定性和定量兩種方式。定性研究側重于省域經濟社會協調發展內涵、表現、實現條件和發展對策等[2,3]。定量研究主要分為三個層次:一是研究環境約束下經濟增長數量和質量的可持續性。最具代表性的研究是環境庫茲涅茨曲線。國內外學者利用各種數據考證環境與經濟增長之間是否存在倒 “U”型關系。最新研究表明,現有研究由于忽略了經濟增長與環境污染之間的互動反饋機制,從而導致研究結論可能存在一定的局限性。二是研究能源約束下經濟增長的可持續性。根據研究方法大致分成兩類:一類研究注重純理論的規范分析方法,以主流經濟增長模型如羅伯特·索洛的 Solow Growth Mode、The Theory of Endogenous Growth為基礎,將能源引入到主流經濟增長模型的框架下,用規范經濟學的分析方法探討能源約束與經濟增長之間的發展關系問題。另一類研究注重實證分析,大多采用計量經濟學的分析方法,以國家或地區事實數據為依據進行實證研究,分析能源消費與經濟發展的關系。但由于樣本、國別及研究方法不同,導致研究結論不盡相同。如 Ghali[4]、Mozumder[5]、 楊冠瓊[6]、寧澤逵[7]等。三是研究經濟、能源、環境三個系統的可持續性。隨著一系列新發展理念的提出和完善,以及能源消耗、環境污染和經濟增長三者之間矛盾的日益凸顯,學者們發現,應將能源—經濟、能源—環境、經濟—環境二元關系的研究擴大到三元關系的研究,以更好地研究經濟增長的長期可持續性問題,更好地反映省域綜合發展水平。國內外學者將能源、環境、經濟納入到同一可持續發展框架下,通過構建指標體系,從不同角度應用多種方法對其協調或發展水平進行了大量的分析評測。

雖然國內外學者針對能源、經濟、環境系統協調或發展問題的相關研究已取得大量的成果,但仍然存在進一步改進的空間:以往文獻并沒有考慮到科技系統在省域社會綜合發展中的重要作用[8-21]。此外,眾多文獻只是單一地考慮了各系統的協調關系(協調過程),或者單一地考慮了各系統的發展關系(發展過程),但協調過程和發展過程是系統發展的不同過程,反映的內容也不盡相同。以各子系統間的發展過程為例,發展度模型能夠反映出各子系統橫向轉變過程(各子系統發展程度的橫向差異)和縱向轉變過程(各子系統從無到有的變化差異),但是卻不能反映出各子系統間彼此的“和諧”程度,可能出現子系統評價值都較低、但發展度較高的現象。沒有協調的發展是不能長久的,沒有發展的協調是沒有前途的,因此應將發展度和協調度評價模型聯合,建立耦合協調發展模型研究省域社會綜合發展水平。與此同時,省域之間由于發展水平、資源稟賦、地理位置等原因導致經濟發展水平差距懸殊,能源利用效率也大相徑庭,環境治理程度更是千差萬別,而現有研究止步于測量結果的分析,忽略了省域間的空間交互效應。

本文試圖從地理學的視角,應用空間經濟學的分析方法,利用中國29個省市(不含新疆和西藏)的數據資料,構建指標體系,建立發展度、協調度和耦合協調發展度模型,探討省域綜合協調發展水平,借助空間相關特性分析工具和非參數核密度模型深層次揭示我國省域科技、經濟、能源、環境系統耦合協調發展度的地理空間布局與動態演進機制,建立評判法則識別問題區域,以期增進對當前我國省域四元系統耦合協調發展格局、機理與問題的認識。

二、評價指標體系和數據處理

(一)評價指標體系

中國省域綜合協調水平評測建立在科技、經濟、能源、環境四元系統發展度水平評測和四元系統協調度水平評測的基礎上。四元系統耦合協調水平是四元系統綜合作用的結果,因此針對省域綜合協調水平的評價指標必須涵蓋科技、經濟、能源和環境四個子系統。本文采用四個層級的評價體系來評價中國省域綜合協調發展水平:一級指標為耦合協調發展度;2個二級指標分別為發展度和協調度;4個三級指標分別為經濟子系統、能源子系統、環境子系統和科技子系統;8個四級指標分別為勞動者報酬(正向)、居民消費(逆向)、能源生產總量(正向)、能源消費總量(逆向)、環保投資(正向)、治理“三廢”費用(逆向)、技術市場成交額(正向)、科技支出費用(逆向)。指標的選取充分考慮了投入(生產)和產出(消費)的關系,而且不是用單一指標代替整個子系統。需要說明的是,能源生產和消費總量包含了煤、油和天然氣三種能源,本文根據發熱量指標統一折算成“標準煤”治理;“三廢”費用指標包含了治理污水、廢氣中二氧化硫和固體廢物的費用,該費用標準借鑒了國家的《排污費征收標準管理辦法》相關標準,通過加權求和得到總費用。指標數據均來自《中國統計年鑒》、《中國能源統計年鑒》和《中國科技統計年鑒》。

(二)模型和數據處理

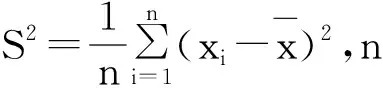

1.正向和逆向指標的歸一化標準化。由于本文涉及到正向指標(代表向上或向前發展、增長的指標,指標值越大越好,反之越小越不好)和逆向指標(指數值越小越好的指標,如能源消費總量等),同時各個四級指標的量綱也不相同,本文選擇采用極差化方法對原始數據進行標準化及歸一化處理。[12,16]

其中xmax,xmin分別代表最大值和最小值,x為樣本的具體指標, x′為標準化后的指標。

2.協調度模型的確定。設X、Y、Z和T分別代表經濟、能源、環境和科技四個子系統的三級指標。本文仿效三元系統協調度模型[16],經數學推導,建立如下四元系統協調度模型:

其中0< C′≤1,該數值越大,代表協調度水平越高。

3.發展度模型的確定。仿效三元系統的發展度模型[16],四元系統發展度模型可以表示為:

G(X,Y,Z,T)=αX+βY+γZ+λT

其中α,β,γ,λ為待定系數,假定科技子系統、經濟子系統、能源子系統、環境子系統對四元系統整體發展具有相同作用,即:

α=β=γ=λ=1/4

4.耦合協調發展度模型的確定。協調和發展不能顧此失彼,要齊頭并進。為此,引入科技—經濟—能源—環境耦合協調發展度系數D,結合四元系統協調度模型和四元系統發展度模型,仿效三元系統[16],四元系統協調耦合度系數D表示為:

5.空間特性分析。為了研究發展度、協調度和耦合度的空間分布特性,本文引入了全局空間自相關分析方法,全局空間自相關常用Moran′s I 指標來衡量,可以用下式表示:

6.動態演化規律。為了研究我國經濟—能源—環境—科技系統協調發展關系的演化規律,其是趨于改善還是趨于惡化,區域之間差異是在縮小還是在擴大,本文引入非參數核密度函數模型對系統協調水平空間差異的演進軌跡和特征進行深入分析。該方法不需要預先確定變量間的函數關系,從而避免了其他方法的主觀性。[17]

設x為一個隨機變量,其密度函數f(x)未知,設x1,x2,…,xn為x的樣本值,可從經驗分布函數Fn(x)導出核密度分布函數fn(x) 。

其中,n為樣本數目,I(x)為指針函數,當x為真時,I(x)=1;當x為假時,I(x)=0。

本文取核函數為均勻核,核密度估計可以表示為:

其中,K為核函數,h為帶寬,代表的是平滑程度。

三、結果與討論

表1給出了2007~2015年各個省市經濟—能源—環境—科技四元系統耦合協調發展度評價結果(限于篇幅,只給出9年平均值)。從表1可以看出,我國大陸29個省市(鑒于數據缺失,不含新疆和西藏)協調度類型可以分成四種。第一種:中級協調發展類型,包含廣東、北京、上海、江蘇和浙江5個省市;第二種:初級協調發展類型,包含山東和天津2個省市;第三種:勉強協調類型,包含福建、湖北、黑龍江、湖南、陜西、安徽、河南、四川、遼寧、內蒙古、吉林、廣西、河北、山西、江西、重慶、云南17個省市;第四:瀕臨失調衰退類型,包含甘肅、貴州、寧夏、海南和青海5省市。

表1 2007~2015年各省市耦合協調發展度、排名和類型

圖1給出了基于Kernel密度函數得到的29個省市協調發展耦合度演變趨勢。可以看出,2007年曲線存在明顯的“雙峰”,表明2007年29個省市耦合度指標存在一定的“兩極分化”現象,多數省市處于低耦合度水平。2011年低耦合度區域的峰型發生變化,左側肩部隱約出現了一個更低值的小峰,主峰向右明顯移動,表明低耦合區省份發生分化,多數省份開始向高耦合區省份靠攏。2015年高耦合區域的峰逐漸消失,曲線基本呈現了右側略有“凸起”的單峰,表明29個省市耦合度水平趨于平均,地區差異減小。

由于耦合度是協調度和發展度兩個二級指標相互耦合作用的結果,直接受限于協調度和發展度兩個指標。圖2和圖3分別給出了基于Kernel密度函數計算得到的協調度和發展度演變規律。從圖2可以看出,曲線存在明顯的“雙峰”,表明29個省市協調度指標也存在“兩極分化”,但是與圖1中耦合度指標趨勢有一點重要的區別——高值區峰強明顯占優,表明多數省市協調度發展水平較好,而少數省市協調度水平較低;由于“雙峰”的半縫寬較寬,表明高協調省份和低協調省份內部也存在一定差距。2011年相比2007年高值峰的強度明顯增強,半縫寬減少,表明高協調度省份數量有所增加,內部差異也在減小;而低值峰的峰位向右發生明顯移動,表明低協調度省份整體水平得到大幅度提升。2015年高值峰的半縫寬有增大趨勢,表明高協調度省份內部差距加大,低值峰也演變成更加“尖銳”的“高斯峰”,表明低協調度省份內部差距減小。通過比較圖1和圖2還可以看出,我國29個省市協調度水平較高,而耦合度水平較低,表明協調度不是構成我國省域經濟—能源—環境—科技系統協調發展的“短板”。

圖3 發展度演變規律 圖4 發展度、協調度和耦合度全局空間自相關特性

通過比較圖3發展度演變規律和圖1耦合度演變趨勢可以看出,曲線規律趨勢相似,主要不同在于2011年的發展度曲線線形相對簡單,低值峰左側并未出現更低的小峰,同時峰位未發生明顯的移動。此外,通過比較圖1和圖3峰值位置可以發現,發展度整體水平明顯比耦合度偏低。因此,目前我國29個省市經濟—能源—環境—科技四元系統協調發展水平不高的主要原因是“發展度”短板效應造成的。

圖4 給出了29個省市發展度、協調度和耦合度全局空間自相關指標變化規律。三個指標數值均為正值,表明在空間上存在一定的“聚集”特性,也就是水平高的省市其周邊省市的水平也較高(例如東部地區相關省份),水平低的省市其周邊省市的水平也較低(例如西北相鄰省市)。從圖4還可以明顯看出,耦合度空間相關特性和發展度空間相關特性數值和變化趨勢都極其相似,而與協調度空間特性差異較大,表明我國大陸29個省市經濟—能源—環境—科技四元系統協調發展耦合度的空間分布特征主要由四元系統發展度空間相關特性所決定。

四、結論與對策建議

綜上,我國大陸29個省市經濟—能源—環境—科技四元系統協調度較好,但是發展度普遍較低,導致協調和發展的耦合度不高,尤其是西部一些省市已經處于“瀕臨失調衰退”的類型。從發展度、協調度和耦合度演變規律可以看出,三個指標均存在一定的兩極分化,但是總體而言,低水平省市有大幅度提升,使得省際差異總體呈現縮小態勢;三個指標在地理空間上存在一定的“聚集”特性,這種“聚集”特性隨時間呈現“震蕩”,還沒有出現減弱征兆。針對以上問題,本文提出我國經濟—能源—環境—科技四元系統協調發展對策建議:

第一,我國絕大多數省市,尤其是西部省市,當前首先要致力于謀發展。早在2000年前后,黨中央部署實施了西部大開發戰略,經過近20年的努力,西部地區的發展取得了輝煌的成就,GDP等指標增速明顯高于全國平均水平;2008年,其增幅就已經超過了東部地區。但是,由于西部省市發展基礎薄弱,整個經濟和社會發展水平要趕上進而超越東部地區還需經過艱苦的努力,這些省市目前的首要任務還是要謀經濟發展。由于這些省市絕大多數位于“一帶一路”沿線,因此應最大限度地融入“一帶一路”建設,抓住機遇,利用國家“一帶一路”優惠政策著力提升經濟子系統指標。

第二,對于發展度處于“初級協調發展”和“勉強協調發展”的省市,應把“謀發展”的著眼點放在“能源”和“科技”方面。要使“能源”和“科技”系統協調發展,最有效的方法是利用科技的正面驅動作用,不斷提高清潔能源發展比重,同時不斷提升煤炭等化石能源的利用效率。由于科技是一把“雙刃劍”,一旦出現偏差,就會對能源和環境等造成嚴重破壞,所以必須把握好“度”,發揮科技在人類社會發展中的積極作用。

第三,目前我國各個省市之間還存在一定的差距,這是發展過程中不可避免的。我國政府一直十分重視區域協調發展問題,先后制定了沿海港口城市開放開發戰略、西部大開發戰略、東北老工業基地振興戰略和中部崛起戰略,包括正在推進的“一帶一路”國際合作,對于促進區域協調發展、縮小地區差異發揮了重要的作用。我們相信,經過不懈的努力,我國地區之間的差距必定會不斷縮小。鑒于各個省市之間社會發展空間上存在“聚集”特性,筆者認為,可以利用這種“高高聚集”地區的示范作用,不斷向“低低聚集”地區輻射,從而達到既消除空間“聚集”特性又縮小省市差距的目的。