張宗憲的收藏江湖

☉嘉德藝術中心 編著 李昶偉 執筆

雖然張宗憲已記不清那些陳年往事,但是張家的家族譜系卻清晰有序。從雕刻名匠張楫如,到古董商張仲英,再到古董界和拍賣界著名收藏家張宗憲,這個家族的歷史與文物藝術品有著深厚的淵源。

張宗憲祖父張楫如刻扇拓片,旁附吳昌碩題記

少年記憶

張仲英以及他那輩上海古董商,雖然經歷時代巨變和大小戰亂,但純粹從古董生意來說,從1928年起還算是經歷了大約十年的黃金時期。1928年以前,清末及北洋時期,古玩行的大主顧們是前朝遺老、軍閥官僚和洋人,他們大都集中在北京、天津,是琉璃廠和大珠寶玉器行的常客。遺老翰林們喜好青銅器和古玉,軍閥官僚們爭購古代字畫,歐美商人則大量從中國收購出土青銅器和宋代名窯瓷器。

1928年以后,隨著政府要員、使館人員隨政府南遷,買古玩的大主顧們也大都從平津搬到上海、南京安家置業。尤其銀行界新貴紛紛南下。中國銀行、交通銀行、花旗銀行等國內外大銀行都將總部遷到上海,從前京城古玩店里或明或暗的大主顧,比如中國銀行行長馮耿光、交通銀行行長李馥蓀等全都南下了。這些新興金融資本家財富暴漲,購藏能力已經遠超從前的皇族遺老和前朝翰林。他們嗜好收藏,但品位有所變化,對金石、字畫興趣不大,青睞的是宋元明清官窯瓷器。

在江西路、福州路一帶,古玩店比肩林立,尤其官窯瓷器買賣集中到了這里。京城的琉璃廠、東四牌樓一帶的古玩店主,膽子大且有想法的,爭相轉向官窯瓷器生意并謀求在上海立足。

琉璃廠有名的大觀齋,掌柜趙佩齋有個大徒弟蕭書農,1928年自立門戶開設了雅文齋,即以鑒定宋代名窯瓷器為主。門店一成立,他就派了精明能干的二掌柜、師弟陳中孚專門跑上海生意。

張宗憲聽人說過北方古董商到上海的發財路子:以前上海和江南一帶的人,做瓷器不懂永樂和宣德,都誤認為是雍正和乾隆的。北方行家一到上海,一天幾十家古董店都跑遍。看上一件永樂的瓷器,他不會馬上買下,會故意擺迷魂陣,說這種瓷器隨處可見,顏色不好,花紋也不對——明朝的東西肯定不會像乾隆的那么漂亮。

就這樣把永樂的當乾隆的買回來。這樣揀的大便宜叫“吃仙丹”——人要死了,吃個仙丹就活了。在古董市場轉移的歷史機遇中,不少精明強干眼力又好的北方古董商人賺了大錢。

甚至也有從前在京城算不上風生水起的人,上世紀三四十年代在上海時來運轉,做出了大名頭,比如瓷器鑒賞大家孫瀛洲。30年代末40年代初,正是抗日戰爭時期,孫瀛洲把北平的店鋪交給徒弟看管,自己帶上本錢開始跑上海。他們從上海商號辦貨,帶回北平竄貨場出手,通過在兩地之間流轉來賺取高額差價。到抗戰勝利前夕,孫瀛洲已經做成了“孫四爺”,不但積累了足夠的財富,于官窯瓷器和青銅器等領域也成為行內公認的鑒定行家。1956年公私合營之際,孫瀛洲將自己敦華齋的全部貨底主動捐予故宮博物院,帶著徒弟耿寶昌進了故宮工作。后來,耿寶昌也成為海內外有名的瓷器鑒定家。

闖蕩香港,第一桶金

1948年底,徐蚌會戰開始。解放軍和國民黨軍的這場大戰從1948年11月6日一直打到1949年1月10日。眼見周圍的有錢人都收拾細軟往香港跑,張宗憲覺得自己也該走,去香港闖闖。

當時張宗憲的父母已在蘇州老家。張宗憲離開上海那天,上海家里只有大姐“毛毛”和他告別。張宗憲身上只帶了一個箱子、一兩黃金、24美元。他用那一兩黃金買了張火車票到廣州,到香港落地后,張宗憲知道,自己只能靠這24美元過下去了。

剛到香港時,張宗憲沒有本錢,只能替人跑腿,做拉纖的,角色類似中介。那時候,他父親有一些行家朋友常從內地帶貨來香港,通常都住在灣仔的六國飯店。張宗憲每天就在摩羅街和六國飯店之間奔忙,如果聽說摩羅街那邊有什么人想要貨,他就趕緊去通知飯店里這些老板,再幫忙送過去。貨賣掉了他會有提成,規矩是5%,100塊里他賺5塊錢。他有時也幫忙搬搬貨,洗洗貨,晚上老板睡在床上,他鋪張報紙睡地板。總之都是跑腿打雜的活兒。

張宗憲靠著努力和機靈,攢下一點本錢,大概有一千多塊。但是,論起要做“大事業”,這還差得遠呢。就在這時,他遇到了一生中的兩位貴人:北京來的“梁三爺”梁雪莊,和南方大紗廠主吳昆生。

梁三爺在北京被稱為“梁玉”,因為他做仿古玉的買賣,靠做美國莊發的家。這位梁三爺喜歡張宗憲聰明會辦事,兩人除了生意上的事情,有時候也會一起出去吃宵夜、跳舞。

張宗憲眼看著香港這邊有人從內地出口工藝品過來,倒手后賺了大錢,琢磨著自己也做點批發生意。他寫信給父親,想從上海出幾箱貨過來。但是做出口有個規定,必須在香港銀行先辦理外匯信用證的戶頭,辦這種信用證需要3000塊錢。

有一天,張宗憲趁著梁三爺高興,鼓足勇氣開口向他借錢。梁三爺聽了沉吟半晌,答他:“張宗憲,我是看得起你。我跟人家從來沒有經濟往來的,對你卻與別人不同,因為我覺得你是一個人才。”張宗憲一聽開心了。梁三爺這樣說,那就是沒有拒絕。梁三爺是個只認金子的人,他跟張宗憲說,我只借金條。以后不管金價漲還是跌了,你都得還我金條。其實兩人心里都明鏡似的:社會如此動蕩,金價當然只漲不跌,幾乎每天都在飆升。

最終他從梁三爺手里借了一條金。等他拿到手里的時候,金價已經漲了將近一倍,不再是之前的1600元,而是2700元。

湊夠了3000塊,張宗憲一刻不耽擱,請父親速發8箱貨到香港。1956年公私合營完成后,張仲英的店合進了上海文物商店。張宗憲要什么東西,父親可以向公家提議,并幫著挑貨,好壞都要帶一點,但價格不能由父親自己定,要由公家按照規定來定。

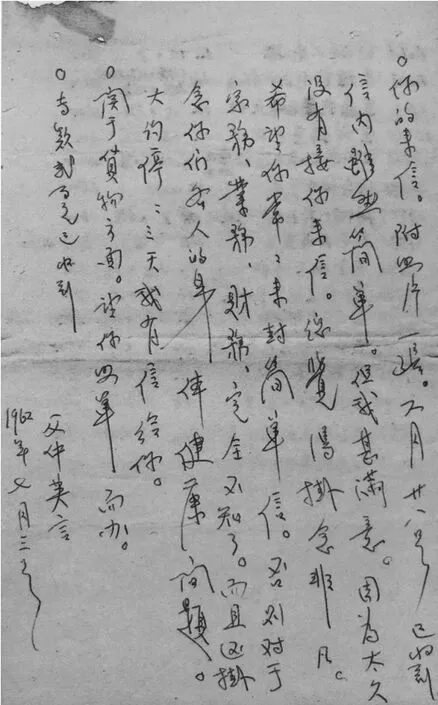

接到貨的那一刻,張宗憲真的是興奮不已。他還記得自己如何打開浴缸的水龍頭,一件件洗凈,排好,然后比照著父親寫來的單子逐一清點:1號是什么,什么來路,你要怎么賣;2號很稀有,如果不等錢用,就先收藏起來不要賣;3號不是精品,要盡快賣出去……100件貨,父親每一件都交代得清楚詳盡。以后每一次發貨也都是如此,張宗憲說,他在古董方面的很多見識便是從父親這些手寫單子上面學到的。父親只讀過幾年私塾,寫信吃力,一封信常常要寫上幾天。但他仍然不厭其煩,恨不得在一封信里把一輩子的經驗都傳授給兒子。

1962年,父親張仲英寫給張宗憲的信,這只是父子大量往來信件中的一封

那個時候,一個乾隆粉彩筆筒的來價是40塊,到香港賣400塊,利潤特別大。他父親有些老客戶早幾年就來了香港,開銀行的、辦紗廠的,都是有錢有身份的人。張宗憲想,以前我困難中沒有去找他們,現在我手上有了好東西,可以去找找看了。就這樣,他遇到了另一位貴人。

吳昆生(中)在張宗憲永元行香港九龍漢口道分店

張仲英有個老朋友吳昆生,在上海的時候是榮毅仁的父親榮德生的屬下,任榮氏家族紡織廠申新九廠的經理。移居香港后,吳昆生自己開了緯綸紗廠,又做房產,在香港商界是個有名的人物。張宗憲大著膽子找到他的電話打過去,恭敬地問:“吳伯伯,我來了一點東西,你是不是有意思來看一看?”想不到吳昆生很痛快地答應:“要來要來,我喜歡我喜歡,我跟你父親是幾十年的老朋友了。”

在上海的時候也是這樣,張仲英一有貨就給吳昆生打電話,他隨后就來了。吳昆生到店里不是一件件看,有時候地上擺著一排20個剛剛收回來的花瓶,他統統都要。有時張仲英也把貨送到吳家,他家里的貨多得路都沒法走。吳昆生是所謂的“頂門客戶”,就是最好的客戶。他不買別人的東西,只認張仲英。他和張家私交也好,到張仲英的古董店里時,喜歡吃張家媽媽做的臭豆腐干,還時常帶些回家吃。正因為這層關系,他愿意幫張宗憲。

張宗憲打完電話的當天下午,吳昆生就到飯店房間看貨來了,伸手隨便點點:這個,那個,總共多少錢?張宗憲傻了,也不知道怎么開價。吳昆生說,好了,你全部給我送到家里去。當場開出一張8000塊的支票。

這8000塊收了之后,張宗憲心里有了底。剩下那些貨,他先叫一個老板來看,接下來再叫第二個;最后沒賣掉的,叫摩羅街的人來看。最終,父親從內地發來的這8箱貨,張宗憲賣出了百分之八十,收回了上萬元貨款。他把金條買回來,還了梁三爺的款,自己還剩下了本錢去做下一單。那一年,他25歲。

吳昆生也不斷介紹身邊的朋友買張宗憲的東西。匯豐銀行和吳家紗廠有金融業務往來,吳昆生就把匯豐銀行經理介紹給張宗憲。他這邊跟張宗憲說:匯豐銀行那個人想買點乾隆的碟子和碗,你明天送點貨過去給他看看。那邊他又囑咐那個經理:這個年輕人你要多給一點錢,他人很好,很老實的。

張宗憲把貨送過去,小心翼翼地問:“這個碟子20塊行不行?”那人卻說:“不不不,這個20塊太少了,起碼100塊。”最后10個碟子賣了1000塊,而他的本錢連30塊也不到,對方擺明了就是讓你賺錢。張宗憲心里十二分明白,這是吳昆生看他父親的面子在幫他,別人則是給吳昆生情面。既然如此,自己做事就一定要謹慎、規矩,不為獲小利丟掉大人情。就這樣,吳昆生和他身邊的朋友都慢慢成了張宗憲的長期客戶。

從初到香港的落魄艱難,到創立永元行,再到自己的古董生意經營得風生水起,張宗憲的人生至此發生了重要的轉折。這一路上有父親的指點,有貴人的幫忙,還有師傅帶路,他盡管走得艱難,卻也深感幸運。

但任他再聰明機變,開店也不全是一帆風順。其間各種小事不說,還出了兩件大事情:一次被伙計偷,一次遭強盜搶。遭搶那次最驚心動魄。張宗憲對這次經歷耿耿于懷,他就下決心徹底結束店面生意,全心全力地沖進了古董市場的新鮮領域——拍賣。

張宗憲在堅道倉庫,1960年

中國古玩行里的“猶太人”

林華田仍記得第一次見到張宗憲時的情景。

那是1984年,林華田還是倫敦大學亞非學院藝術史專業的學生,經常跑去拍賣會看熱鬧。一開始他并不認識張宗憲,只記得:“這個人坐在最前面,幾乎不理別人。那時日本行家很牛氣,可這個人根本不搭理,遇到想要的(拍品)就把手里的筆高高舉起來,很兇猛的樣子。”這給林華田留下了深刻的印象,“偶爾拍到最后兩方追殺得厲害,他會轉頭來看一眼對手。如果拍到了,他就會大聲報出自己的英文名字:Robert!”那時拍賣場不像現在報拍賣號碼,而是直接喊名字的。一整場下來,有時候十幾樣貴的東西都是這個“羅伯特”拍下的。

“他就是那么有魄力。”林華田說。

有些臺灣的行家想不通,“羅伯特·張”這個看上去成天吃喝玩樂、嘻嘻哈哈的人,到底是怎么贏得那么多客戶的信任的?

張宗憲時常會感嘆,做個古董經紀人賺那點傭金太不容易:首先,要有眼光,有信用,有本事;買假了,買貴了,或者買到手藏家不滿意了,十次里只要有那么兩次,和這個人的生意就算徹底完了。其次,得不怕麻煩,出去買東西得自己掏機票旅館錢,取到東西要保證不打碎不被偷,要一路平安地送到藏家手里。再次,要能擔得起事兒,古董生意利大風險更大,藏家滿意的,收了貨,給一句話“錢給你匯過來”,那就得耐心等著。一禮拜倆禮拜,一月倆月,中間賣家天天催拍賣行,拍賣行天天催經紀人——拍下一件東西35天內就要付錢,但經紀人不能催客戶。試著打了幾個電話,藏家來一句“你煩得很哪”,也就不好意思再打了,心里七上八下地等著。

真碰到耍賴的,其實什么證據都沒有,這種事不是沒遇見過。那會兒藏家托經紀人買東西,彼此之間都是口頭協議。多少錢托付你,給你多少費用,都是口頭說的。張宗憲碰到過客人改主意變卦的。有次一位臺灣藏家委托張宗憲買一件清官窯的杯子,他50萬買到了手。結果這位藏家不知從哪兒聽的小道消息,說這杯子是張宗憲自己的貨,于是怕自己吃虧,沒要。張宗憲真是百口莫辯。最后這杯子還是張宗憲自己吃了下來,幸好后來有日本客人72萬買了去,沒砸在手里。他也感慨:這是吃得下去的,碰到吃不下去的只能自認倒霉,謹記下次不和這人做生意就是了。

張宗憲不用助手,也不需要助手,只有個小伙計幫忙干點兒雜活,萬事自己搞定。張宗憲自己開玩笑說,論做生意,“我就是中國的猶太人”。

小試牛刀“朵云軒”

在很多人的印象里,1993年的上海朵云軒藝術品拍賣公司(簡稱“朵云軒”)首拍,是張宗憲第一次在內地拍場公開露面。但在朵云軒老總祝君波的記憶里,第一次和張宗憲做生意是1992年在香港。

張宗憲在巴黎塞納河邊,1968年

1991年冬天,香港九華堂堂主劉少旅先生到上海找到祝君波,告訴他香港文物藝術品門店經營的方式發生了很大的變化:佳士得、蘇富比進入香港后,引進了英式拍賣,吸引了高端的文物藝術品和藏家,做得有聲有色。于是當地幾位華人實業家籌建了一家華資的永成拍賣公司,想在佳士得、蘇富比之外開辟一個經營渠道,主事者之一黃英豪,是香港瓷器鑒定領域眼光十分敏銳的專家。他們熟稔瓷器和古玩,薄弱于書畫,所以希望劉少旅能牽線和朵云軒合作,特別是在書畫方面得到朵云軒支持。

朵云軒很快簽了合作合同,也是因此,朵云軒一行人赴港,認識了早已做得風生水起的張宗憲。

1992年4月26日,永成拍賣在海港酒店首拍。張宗憲在現場,16萬港元拍下了一件齊白石的《芙蓉鴛鴦圖》。永成這次拍賣不算特別熱烈,但拍出了高潮:圖錄封面楊善深的《翠屏佳選》以77萬港元成交,另一幅溥儒山水四條屏18萬港元成交。高奇峰的《猴子圖》82.5萬港元成交,在當時已是天價了。十幾件拍品就相當于在內地賣上百件的收入,朵云軒一行人都看蒙了。當夜,在北角新華社的招待所里,祝君波和同事們一致覺得拍賣這條路值得探索,興奮地發愿:回去也要辦一家拍賣行。這就是朵云軒拍賣公司成立的前奏。

1993年6月20日的書畫專場是朵云軒第一次以專業身份進行的文物藝術品拍賣。

這場首拍,“1號先生”張宗憲開始在內地拍賣場中嶄露頭角。

拍前,張宗憲就告訴朵云軒的曹曉堤:“你們1號的牌子不能給人家,要留給我。”時任朵云軒總經理的祝君波有些驚異:“我見過的大部分買家都很低調,特別是拍賣這樣的場合,找塊一百多號的牌子躲到角落里,最好不要讓別人看到,怕槍打出頭鳥。張先生卻是如此高調。”

烏泱泱的人群中,張宗憲太亮眼了:他坐在最前,穿著橘色西服,手拿1號牌,左邊是陳逸飛,右邊是米景揚,后面一排還有王雁南、甘學軍、馬承源、許勇翔等。這珍貴的一幕今天在朵云軒留下的照片中還能見到。

張宗憲(舉手者)在朵云軒首場拍賣會上

這是內地人第一次見識到張宗憲的習慣——頭一件要買,最后一件也一定要買,用他的話講:“有頭有尾,討個好彩頭。”當天第一件拍品是豐子愷的《一輪紅日東方涌》,起拍價1.8萬,一來一回叫了幾十口,“1號先生”始終淡定沉穩,直到最后階段才舉牌——舉的還不是拍賣牌,是一支卡地亞的金筆,也不舉高,只是很有腔調地抬手一翹。幾輪廝殺后,泰斗級鑒定專家謝稚柳一聲落槌(朵云軒第一場的拍賣師是時任朵云軒總編輯助理的戴小京,謝稚柳先生客串敲了第一槌),張宗憲以12.65萬港元的高價將畫收入囊中,這是豐子愷作品當時的最高價。最后一張是王一亭的《歡天喜地》,尺寸很大,張宗憲13.2萬港元買下。中間還買了不少名作,比如張大千用宋紙畫的青綠山水《溪山雪霽圖》,這件作品是張大千為李秋君所作,上有張大千自題仿董北苑,張宗憲以39.6萬港元拿下……總之這一場總成交價829.73萬港元,其中他買到手的大概有二百五十多萬,占了近三成。

時隔二十多年,2015年祝君波去香港出差到張宗憲家,問他:“你買的那件張大千《溪山雪霽圖》,是當年我們庫里最好的一張,現在還在嗎?”張宗憲說:“怎么會不在?這件作品現在可是無價之寶!”

張宗憲在朵云軒買的書畫后來也有出手的。當年一幅齊白石的大字《人生》家里掛不下,就通過蘇富比拍賣行180萬賣給了一位臺灣藏家,據說那位藏家一直當招牌掛在門廳,有人出價2000萬也不愿出手。

嘉德首拍

20世紀90年代初,正式創辦嘉德之前,陳東升帶著從沒接觸過拍賣業務的嘉德一行人去香港,觀摩佳士得、蘇富比兩大拍賣行,并接觸到張宗憲。張宗憲特別支持內地發展更多拍賣行,他經常舉一個例子:“拍賣行就像以前買醬油用的漏斗,全世界找到的好東西,都可以通過這個漏斗流進藏家那里。”而且內地藝術市場物美價廉,是一個穩定的藝術品來源。

1965年,張宗憲攝于香港石板街貨艙

張宗憲作為購買力驚人的大客戶和家底豐厚的大藏家,他真金白銀和資源客戶上的支持對草創期的嘉德極為重要。而且他還義務給嘉德做顧問,給從業者做培訓,指導他們到香港去學習蘇富比、佳士得的拍賣,給他們打氣,給他們信心。

整整籌備了一年后,1994年3月27日,中國嘉德的第一場拍賣終于在長城飯店開槌了。“羅伯特·張”照例拿1號牌,買了第1號拍品。

1號拍品是吳鏡汀的《漁樂圖》,這不是一件特別有名頭的作品,之所以作為第一張是因為寓意收獲,算討個口彩。

第1件拍品的起拍價是8000元,“1號先生”張宗憲率先出價:“我出1.8萬,一拍就發!”全場立即活躍起來,一個臺灣買家舉到2.8萬,張宗憲馬上舉3.8萬,別人再舉,張宗憲干脆站了起來:“今天嘉德店開張,祝他們興旺發達,八萬八,發發發!!”

這一喊再沒人跟他爭了,一落槌只聽全場啪啪鼓掌。直到若干年后,嘉德的幾位創辦者回憶起當時這一幕,都不約而同地表達了感激之情。王雁南說,第一場拍賣會,自己站那兒就慌了,基本什么都看不清楚,但就記得張先生一開場就站起來舉牌,還說了那么多鼓勵的話,真的是既感激又感動。

“我對先生一直有一個歉疚,”陳東升則說,“張先生支持嘉德,買了東西給嘉德提氣,實際上說白了他是幫我們抬莊。但是我們剛進入這行不懂規矩,不知道該怎么處理,拍完還照樣收了他傭金,他也沒吭聲。我心里一直覺得欠他一筆賬。”

張宗憲買的《漁樂圖》當時市價基本上在1.5萬元左右,八萬八都夠買到一張比較好的齊白石作品了。后來《漁樂圖》又轉手三次,最后9000塊就賣了出去。捧了場,買得貴,還付了傭金,別人笑張宗憲“要面子,吃大虧”,張宗憲自己可不這么想,“如果不是這樣,大家怎么會記得這個事?怎么會記得我這個人?”一場首拍,1號拍品,1號先生,張宗憲的心思和個性淋漓盡致地呈現了出來。這何嘗不是一次很成功的營銷呢?

給拍賣行捧場歸捧場,張宗憲可不會買錯。他謹記自己經紀人的身份,要對買家負責,每樣拍品都是事先仔細研究過的。他對看好的東西堅決咬住不放,接連頂上去的結果,是往往拍到手價格很高。但他用高價買回來的東西,最后總還能賣出個好價錢。1989年11月在香港蘇富比拍賣會上,他以1650萬港元幫臺北鴻禧美術館創辦人張添根先生買下清雍正琺瑯彩芙蓉蘆雁杯,當時所有人都說張宗憲買貴了,但放到現在看這件東西已經是過億的價格了。

張宗憲坐在第一排舉手競拍

“那些最貴的,大大超出預算買到手的,早晚都是最好的藝術品。”張宗完底氣很足。他覺得買東西不難,只要前期認真看每一件東西,認真選擇。瓷器雜項是他精通的領域,他自己看;書畫他說自己不懂,但有方法——每次參加拍賣,把要買的東西事先選好,在圖錄上標出來,請大概七至十位專家幫他看。老一輩的秦公、章津才和米景揚都幫他看過畫,專家都說對,他就買。

第1排,1號牌,1號拍品,最好是首拍,競得的價格還往往遠高于市場價。如此光鮮華麗、率性恣意的張宗憲刺激著人們對市場的想象,贏得了矚目,制造出傳奇。內地諸多拍賣行也都知道了“羅伯特·張”,給他一個雅號:“1號先生”。直到現在,很多拍賣行的1號牌還留給他,這就是他的江湖地位。