我國區域經濟不均衡的長期演變及政策探析

■

本文基于1952—2016年省域和四大區域層面兩大類不平衡指數度量我國區域經濟不均衡性的程度,總結其長期演變規律為:首先,省域層面區域經濟增長不均衡的總體趨勢以16-24年為周期呈現出不均衡程度趨于減少且波動幅度趨緩的格局;其次,省域經濟增長不均衡程度呈下降的同時,經濟集聚卻呈擴大趨勢,究其根源在于沿海地區工業化的虹吸效應使內陸地區優質人口快速流向沿海地區,累積循環效應加劇區域經濟集聚;再次,地區經濟不均衡經歷了從區內不均衡為主導轉變為區間不均衡為主導,且區間不均衡趨勢正在加劇;最后,數據與分析表明,我國區域經濟不均衡近年開始進入擴大周期。針對區域經濟不均衡長期演變與我國產業分布不均衡的相關性,我們認為技術趕超戰略的產業政策是協調區域經濟發展的可行戰略。

一、問題提出與文獻述評

十九大報告指出,我國主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。針對我國區域經濟不均衡性的趨勢與現狀研究,學界主要有以下研究結果:一是區域經濟不均衡指數表明區域經濟趨于收斂[1-4];二是基于空間效應視角顯示省域與縣域經濟趨于收斂[5][6];三是認為省域空間經濟不均衡存在“倒U”形,即先增后減過程[7];四是三大區域經濟非均衡趨于減緩[8-10]。因研究中的指標、度量時期、區域經濟模型和指數等方面的差異導致了不同的研究結論。

指標差異。度量區域經濟不均衡的指標主要有人均GDP、人口、GDP、空間距離和地理面積等。目前,大部分文獻主要采用人均GDP,一項研究用多指標代替單一指標對區域經濟不均衡進行度量是一種有益嘗試,它從多角度審視區域經濟不均衡。[11]時期差異。中華人民共和國成立至今,地方政府與中央政府處于收權與放權的循環中。放權時期,發展能力強的地區經濟增長快,區域經濟差距趨于發散。反之,收權時期,區域經濟差距趨于收斂。倘若在收權時期區域經濟不均衡會偏小,而在放權時期區域經濟不均衡會偏大。[12]因此,時期選擇對研究結論的影響很大,類似文獻在此方面的探索是本文的研究基礎。[8][12][13]模型差異。區域層次差異會在經濟上傳導出不同的宏觀經濟行為從而導致結論差異。區域經濟模型可分為地理和行政兩類模型:地理差異模型依據地理空間顯著差異劃分,先后出現過“二”“三”“四”“六”“八”區域經濟模型①;行政區劃區域經濟模型依據行政單位不同劃分,主要分為省、市、縣域等行政區劃經濟模型。指數差異。目前區域經濟不均衡分為經濟增長不均衡與經濟集聚兩大類指數。經濟增長不均衡大類指數分為五種指數:泰爾指數(Theil)、σ-收斂指數、變異系數(VC)或加權變異系數(WVC)、基尼系數(Gini)和Atkinson指數。經濟集聚大類指數分為四種指數:赫希曼-赫芬達爾指數(HHI)、EG指數、地理集中指數(GC)和經濟發展潛力指數(EP)。[14]綜上文獻可知,指標、時期、模型與指數等方面差異會導致研究結論不同。

如何解決區域經濟不均衡問題,早期文獻主要關注地區要素配置、FDI分布不均和全要素生產率。通過總結近年的文獻,導致區域經濟不均衡有如下因素:一是資本流動與差異[15];二是基礎設施投資差異[16];三是人力資本差異[10];四是區域產業分布差異。無論資本差異、基礎設施投資差異還是人力資本差異,最終都會體現在產業差異上。關于產業分布差異對區域經濟不均衡的影響,范劍勇認為,地區間差距產生并擴大的根源在于制造業與非農產業的區域分布不均衡,扶持西部地區制造業扭轉中西部非農產業的區域分布不均是協調區域經濟的主要途徑。[17]吳三忙、李善同發現地區經濟不均衡呈倒“U”型并且主要體現在三大地帶之間,第二產業差異是主要原因。[18]周明、黃慧認為第二產業的地區不均衡與向沿海空間集聚是區域經濟不均衡的決定因素,推進中西部地區制造業為主的非農產業,東中西部區域產業平衡分布是縮小地區不均衡的關鍵因素。[19]陳雁云和鄧華強實證研究顯示,產業集聚對區域經濟增長作用顯著但區域間差異較大。[20]王奕鋆通過對2003—2014年面板數據實證分析得出,區域經濟不均衡與金融水平呈倒“U”形。具體規律是:金融水平高的地區會吸引資本,從而使產業集聚并導致區域經濟不均衡,但隨著金融水平不斷提高,區域經濟不均衡又會縮小。[21]因此,產業分布差異是我國區域經濟不均衡的顯性因素。

本文基于1952—2016年多個經濟指標的長期數據,立足省域和四大區域兩個層面并采用兩大類不平衡指數,度量我國區域經濟不均衡發展的長期過程并總結其動態演化規律。通過對區域經濟長期演變的動態規律和經濟歷史事實進行分析,找出我國區域經濟不均衡的原因,并探討區域經濟均衡發展的政策。

二、區域經濟不均衡指數與度量結果

如前文所述,區域經濟不均衡的度量指數分為經濟增長不均衡與經濟集聚兩大類指數。經濟增長不均衡側重人均GDP指標,經濟集聚則涵蓋總GDP、人口、地理面積與空間距離等指標的測度。同一大類指數度量結果整體趨于一致,但不同大類指數間的結論有較大差異。

判定經濟增長不均衡指數主要有:(1)泰爾指數度量經濟體增長不均衡;(2)σ-指數度量區域經濟收斂;(3)變異系數或加權變異系數度量區域與σ-產業結構非均衡;(4)基尼系數度量收入與地區差距;(5)Atkinson指數度量地區與產業結構。變異系數或加權變異系數傾向于測度產業結構不均衡,基尼系數傾向于測度收入差距,而泰爾指數與σ-指數傾向于度量區域經濟不均衡。我們選擇泰爾指數和σ-收斂指數度量區域經濟增長不均衡。經濟集聚度量指數主要包括:赫芬達爾指數(HHI)、EG指數、地理集中指數(GC指數)、經濟發展潛力指數(EP)。比較常用的是赫芬達爾指數與地理集中指數,我們選取赫芬達爾指數(HHI)和地理集中指數(GC)來度量區域經濟集聚程度。選取的四個指數,其公式分別如下:

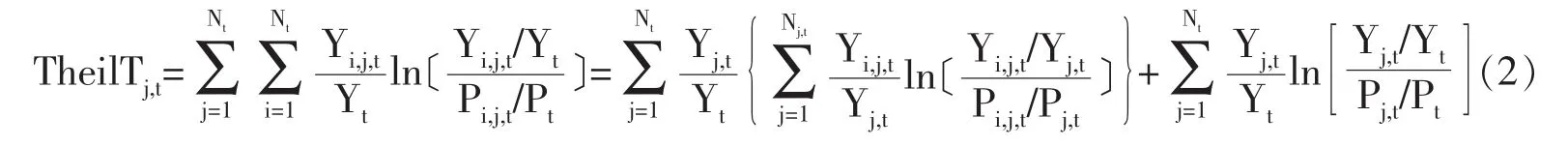

泰爾指數(Theil)。本文用泰爾指數度量省域不均衡狀況,用泰爾指數一階分解形式度量四大地區不均衡狀況,公式如下:

Yi,t是省份的GDP,Pi,t是地區i的人口,t是指時期,Nt、Yt、Pt分別為全國第t期的區域數、GDP和人口數。泰爾指數取值在[0,1]范圍,數值越大代表不平衡程度越高。按照四大地區將泰爾指數分解,總體差距可分解為組間差異(TBR)和組內差異(TWR),它們對總體差距的貢獻反映了地區與省域不同層面空間經濟不平衡狀況,公式如下:

Yi,t和t分別表示省域和人均GDP對數,當σt+1<σt時,說明區域經濟增長存在收斂,反之則是發散。

赫希曼-赫芬達爾指數(簡稱赫芬達爾指數,HHI)。本文用HHI度量省域經濟集聚水平,計算公式如下:

Yi,j,t為第t期省份的iGDP,Yj,t為第t期地區j的GDP,Pi,j,t為第t期i省份的人口,Pj,t為第t期地區j的人口,其余與前述一致。

σ-指數。本文用σ-指數度量省域不均衡狀況,長期數據可直觀反應省域經濟增長不均衡長期動態演化過程。收斂指數可與泰爾指數相互驗證并便于同相關文獻比較,其公式如下:

公式中的符號與泰爾指數公式中符號含義一致。HHIt∈[1/Nt,1],趨近1表明區域經濟集聚,反之則表明區域經濟發散。

地理集中指數(Geographical Concentration,GC)。在赫芬達爾指數公式的基礎上加入區域面積因素成EG指數,但其最大的不足在于無法與其他指數進行橫向比較。為糾正這個缺陷,EG指數通過絕對值改造變成地理集中指數(GC),公式如下:

si,t為省份i的面積占全國總面積的比重,其他皆同上。

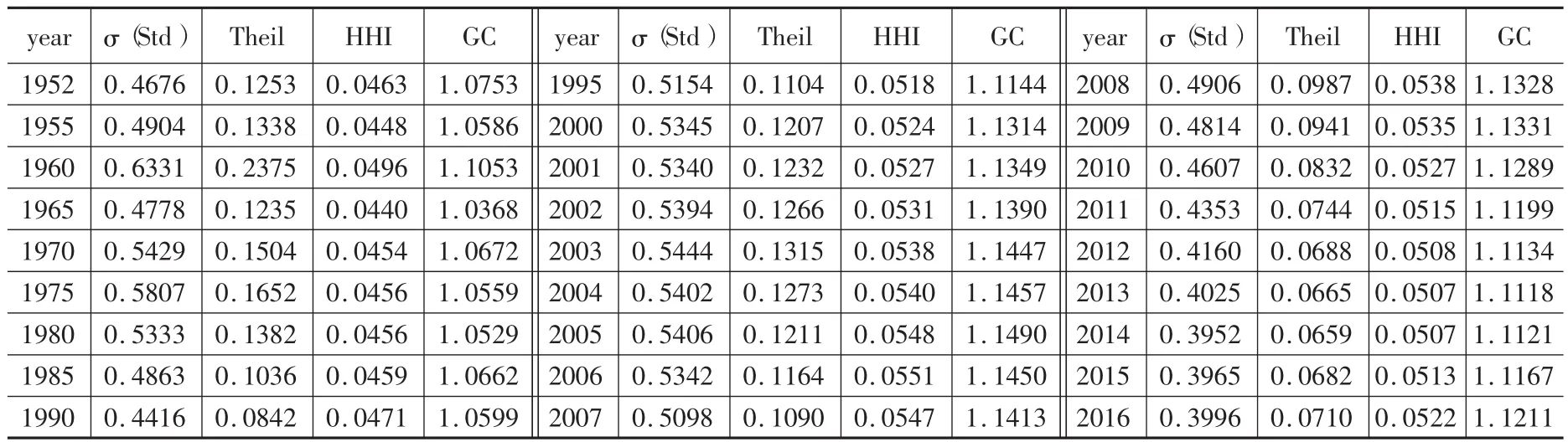

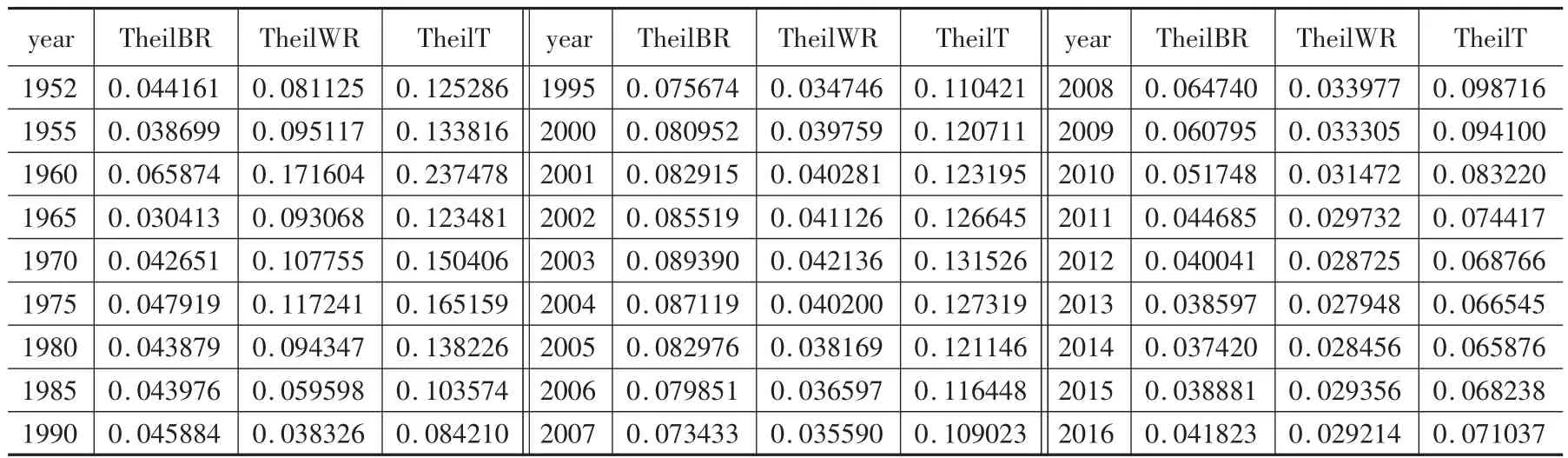

本文數據來源于三個方面:1952至2008年數據來源于 《新中國60年統計資料匯編》;2009至2016年數據來源于NBS;空間地理數據來源于文獻。數據以1952年為基期作實際值處理,缺省值按均值插值法處理。根據上述公式和數據得出1952—2016年我國經濟不均衡狀況度量結果。表1是省域σ(Std)指數、泰爾指數、HHI和GC指數度量結果,分別基于兩種相互印證的指數度量區域經濟不均衡;表2是地區泰爾指數一階分解,TheilBR表示區間不均衡程度,TheilWR表示區內部的不均衡程度,TheilT表示區域經濟不均衡程度總和(限于文章篇幅,數據部分呈現,讀者如需要可向作者索取)。

表1 區域經濟不均衡指數

表2 區間Theil、區內Theil與總Theil

三、區域經濟集聚長期動態演化規律與分析

經濟集聚反應總量不均衡,而經濟增長不均衡反應人均量不均衡,兩者呈現出的規律差異較大卻有內在聯系。為行文方便,我們先分析經濟集聚,再分析經濟增長不均衡。

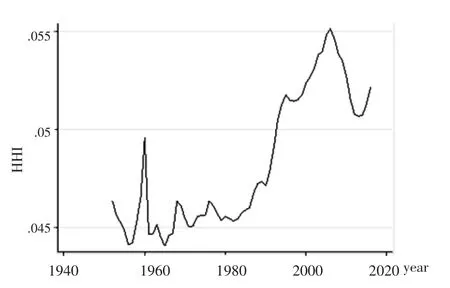

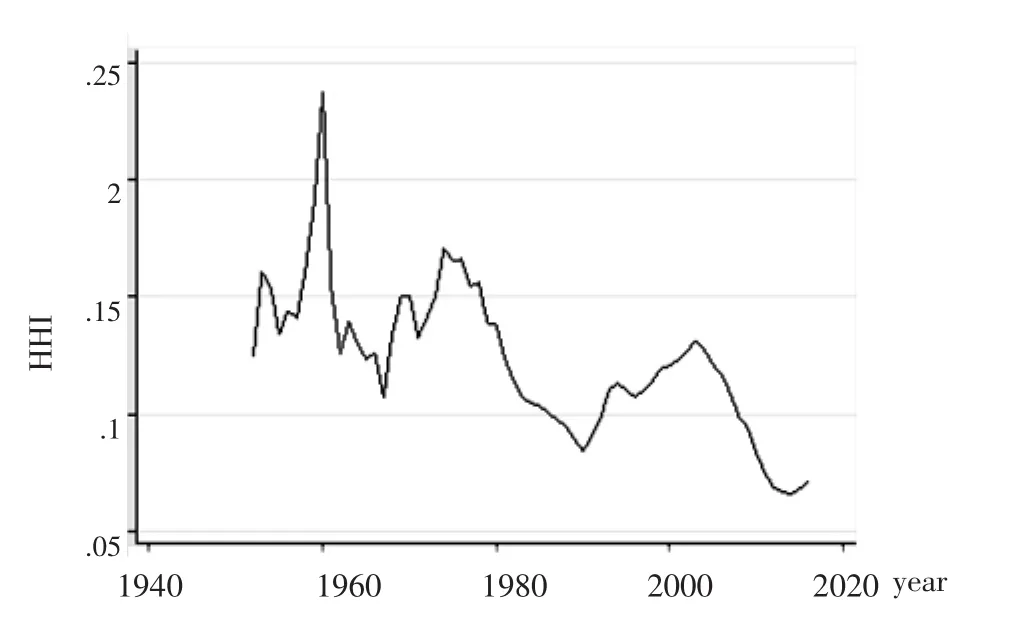

圖1-圖3是經濟集聚趨勢圖,分別是:省域赫芬達爾指數演化圖、地理集中指數演化圖以及兩者的趨勢圖,圖3可看出兩者整體趨勢一致。圖形可以總結經濟集聚演化規律為:改革前低水平但劇烈波動、改革后急劇擴大以及后金融危機時期下降中反彈的總體趨勢。以圖1赫芬達爾指數具體分析,將區域經濟集聚的演化歷程劃分為三個主要時期:

圖1 省域赫芬達爾指數演化圖

圖2 省域地理集中指數演化圖

第一時期,改革開放前是生存時期。此時期以軍重工業化為主導,是典型的內向型“資本積累階段”,經濟大起大落,區域經濟不均衡具有顯著的周期性。[22](P35)工業化目的明確,旨在構建重工業體系滿足安全需求。蘇聯對華工業援助主要集中在東北地區。蘇聯撤援后,為使這些軍重工業項目能持續,國家發動地方工業化運動,即“大躍進”運動,其實質是舉全國之力延續蘇聯援建項目和軍重工業項目,因而加劇了區域經濟不均衡,這是圖1和圖2在1960年左右經濟集聚程度很高的原因。1960年末,黨中央取消了“大躍進”運動,從而使區域經濟不均衡狀況得以緩解。同時,我國周邊地區國際局勢緊張,1964年中央提出“三線建設”,將原本集中于邊境地區的工業“靠山、分散、隱蔽”分布于內陸地區,該運動于1971年基本結束并于1980年全部結束。這些歷史事實解釋了圖1和圖2中為什么經濟集聚水平在后數十年經濟集聚水平處于低水平但劇烈波動的原因。在改革開放之前,軍重工業項目集聚與遷移是我國區域經濟集聚波動起伏的原因。

第二時期,改革開放至2008年金融危機前是發展時期。在滿足安全需求基礎上,此時期的工業化目的是滿足日益增長的多樣化物質需求。因而開啟了自下而上的農村工業化進程[23](P138),地方工業和輕工業占據重要地位,稱之為“工業化中期階段”。鄉鎮企業迅猛發展、沿海經濟飛速增長,經濟集聚從建國初期的集聚東北到改革開放后“地陷東南”,實質上經歷了由北向南的轉移過程。圖1中20世紀70年代后期到80年代初期的低谷正是這一經濟集聚轉移時期的具體體現。改革開放使經濟迅猛發展,從圖中1中表現為80年代中期開始至90年代的經濟集聚水平處于快速上升期。2001年,中國在加入WTO帶動經濟飛速發展的同時,也擴大了區域經濟集聚程度。

第三時期,2008年至今是轉型與調整時期。“中期工業化階段”基本滿足多樣化物質需求后,我國工業化應該轉向兩個方面:一是轉型升級滿足一部分人對高品質生活需求;另一方面調整結構解決經濟發展不均衡而遺留的貧困問題。2005年實施新農村建設和2006年實施西部大開發戰略緩解了區域經濟集聚程度。金融危機爆發使嵌入全球化程度很高的沿海地區受到沖擊,沿海經濟增速減緩。幾個因素疊加的結果是經濟集聚趨緩,我國經濟發展進入了新常態,這是我國協調區域經濟發展的最佳時期。

圖3 省域赫芬達爾與地理集中指數趨勢圖

圖4 省域泰爾指數演化圖

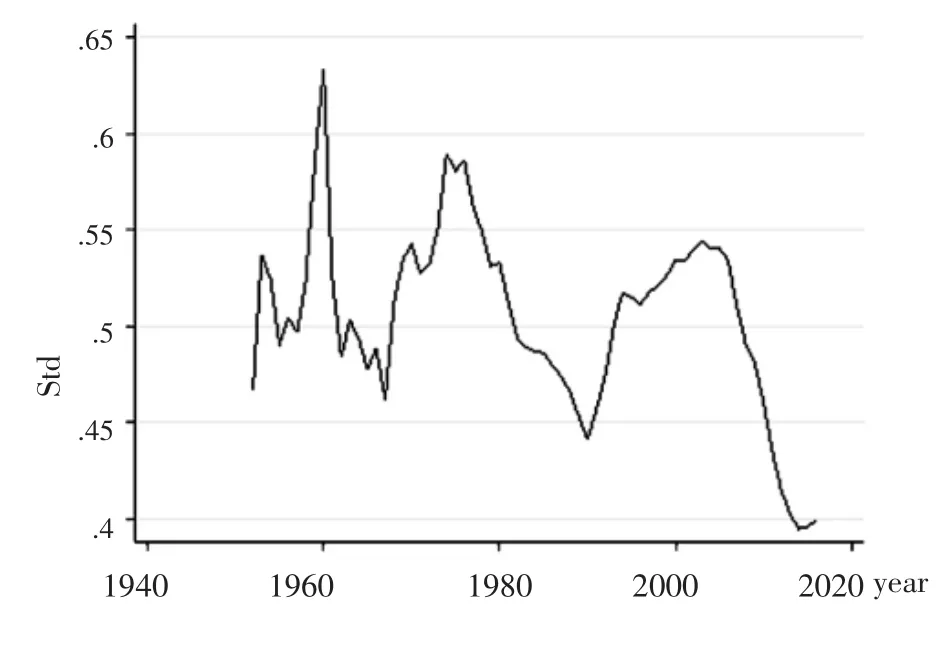

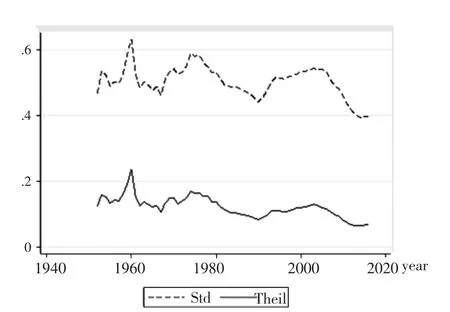

圖4—6是區域經濟增長不均衡演化圖,分別是:省域泰爾指數演化圖、省域σ指數(圖中用Std表示)演化圖和兩者的趨勢圖。與前人研究結果相比較,我們與前人結論保持一致。例如,林毅夫、劉明興等人的結論是1978—1990年我國區域經濟增長不均衡呈縮小狀況,而1990年以后呈擴大趨勢[3],林光平等人的結論是1978—2002年省域經濟存在σ-收斂[1]。我們的度量結果顯示1978-2002年間,省域不均衡狀況先減后增。1978年σ指數為0.5497,泰爾指數為0.1563,2002年σ指數為0.5394,泰爾指數為0.126,2002年不均衡指數小于1978年而呈現絕對收斂。無論是泰爾指數還是σ-指數都能支持該結論,但基于更長時期數據和趨勢,則能揭示更有意義的演化規律。

圖5 省域σ(Std)收斂指數演化圖

圖6 省域泰爾指數與σ(Std)收斂指數趨勢圖

圖4—6的演變趨勢清晰地顯示出如下規律:區域經濟增長不均衡的總體趨勢以16-24年為一個周期呈現出不均衡狀況趨于減少且波動幅度趨緩的格局。以圖4泰爾指數為例分析,該指數顯示我國已經歷3個演化周期(1952—2014)。第一個周期歷經16年(1952—1967),呈現為兩階段:1952—1960年擴大階段,1960年達到歷史最高值,1961—1967年縮小階段;第二個周期是歷經22年(1968—1990),呈現為兩階段:1968—1978年為波動中上升階段,1978—1990年為波動中縮小。第三個周期歷經24年(1991—2014),也呈現為兩個階段:1991—2003年為擴大階段,2004—2014年為縮小階段。從圖形和分析可知,區域經濟增長不均衡周期越來越長,不均衡震蕩幅度越來越小。因此,我們預測2015年后的十年左右時間,我國都將經歷不均衡擴大之后進入縮小階段,并且擴大和縮小的幅度將小于前面周期。

根據經濟集聚與經濟增長不均衡圖形可知,在改革開放前,兩者圖形有一致性,而改革開放后兩者趨勢差距甚遠。究其原因,優質人口的流動是造成經濟集聚與經濟增長不均衡異同的根源。改革開放前,我國的人口流動較小,人口依戶籍而被固定在農村或者城市。因而省域經濟總量與人均量反應的趨勢具有一致性。改革開放后,沿海工業快速發展,吸引內陸地區“草尖”③人群向沿海地區轉移。[22]除其他因素外,人口流動因素在導致內地人均量增加的同時,也會導致沿海人均量減少。這就解釋了改革開放后,圖1和圖2省域經濟集聚快速上升的同時,圖4和圖5經濟增長不均衡趨緩的原因。因此,經濟增長不均衡的趨緩實質上掩蓋了更加嚴重的區域經濟不均衡的事實。這種趨勢持續,是對經濟落后地區經濟發展潛力的毀滅性打擊,實質上將產生內生性區域經濟不均衡。事實上,我國存在并將持續存在區域經濟不均衡。根據前文分析,我們可作預測:我國正在進入區域經濟不均衡的擴大期。因為,無論哪種指數都清晰地表明,從2014年開始,我國區域經濟不均衡開始擴大,此階段區域經濟集聚的反彈在高位繼起,將導致更嚴重的區域經濟不均衡。同時,因為內陸地區的優質人口向經濟發達省份的快速流動,將加劇區域經濟集聚狀況。

上述分析是基于省域層面,為更全面認識區域經濟不均衡狀況,有必要從四大區域層面分析。因為泰爾指數可以進行一階分解,我們選擇它作為測度公式對1952—2016年四大區域層面數據進行測度。從圖7可知,演變過程分為兩個階段:一是區間泰爾指數低于區內泰爾指數(1952—1986);二是區間泰爾指數高于地區內泰爾指數(1987—2016)。據此,可得出以下結論:第一,區域內不均衡趨于縮小而區域間不均衡趨于擴大的格局。改革開放在擴大了區域間不均衡的同時,縮小了區域內不均衡;第二,1986年是分水嶺。1986年前,區內高于區間的不均衡,而1986年后區間泰爾指數高于區內泰爾指數;第三,近期區域經濟不均衡擴大主要受區域間不均衡的影響。從曲線顯示的趨勢預測,地區間不均衡將主導區域經濟不均衡。一項基于全球層面分析經濟體間收入不平等的研究也得出類似結論,區內收入差異主導轉變為區間收入差異主導。[24]

圖7 區域間泰爾指數(TheilBR)、區域內泰爾指數(TheilWR)與泰爾指數總和(TheilT)演化圖

綜上所述,我國區域經濟不均衡狀況總結如下:第一,我國省域經濟增長不均衡以周期為16-24年呈周期性波動的總體趨勢,波動周期變長且波動幅度趨緩的特征;第二,省域經濟不均衡程度在經濟增長不均衡程度總體下降的情況下,經濟集聚程度卻呈總體擴大的趨勢,這種反差的實質是優質人口向沿海省份快速流動,這將導致加劇內陸地區經濟潛力的流失并加重經濟集聚;第三,地區經濟不均衡經歷了區內為主轉變為區間為主,且區間不均衡有擴大趨勢;第四,根據經濟增長不均衡、經濟集聚視角和省域、區域層面的度量結果表明,我國區域經濟不均衡近期開始進入新的擴大周期。

四、基于技術趕超理論的政策探究

根據動態演化規律并基于此規律進行的歷史事實分析可知,區域經濟不均衡演變與工業化進程高度相關,區域工業產業發展不均衡是經濟不均衡的首要原因。另一方面,由前文綜述可知,產業差異是內地與沿海地區差異的顯性因素。如何扭轉產業發展不均衡從而實現區域經濟協調發展學界有著不同看法。目前,比較完善產業政策理論有兩種:新結構經濟學比較優勢理論和演化發展經濟學技術趕超理論。[25]比較優勢理論遵循新古典經濟學范式,其產業政策認為在“市場失靈”時,政府應該有選擇地扶持具備區域比較優勢的產業。[26]技術趕超理論基于演化經濟學的研究傳統,認為產業政策是落后國家或地區追趕先進國家的必由之路。落后地區追趕先進地區,倘若完全遵循新古典經濟學的比較優勢戰略,只會使差距越來越大,針對特定行業的垂直產業政策干預可能比當前新古典經濟學的政策更有效。[27]在我國區域經濟分布很不均衡,且落后地區無法復制先進地區成功經驗的情況下,技術趕超戰略有很強的適用性。

落后地區應該以技術趕超為發展戰略,才有可能在新技術“機會窗口”中獲得縮小與沿海地區的差距,從而實現區域經濟協調發展。因此,我們提出以技術趕超戰略為主,結合區域比較優勢是實現區域產業均衡發展并促進區域經濟協調發展的有效手段。

第一,“一帶一路”是落后地區實行技術趕超戰略的市場基礎。“一帶一路”讓落后與發達地區在市場需求面前處于同一起跑線。傳統發達區域多處于沿海地區,只因沿海地區運輸成本優勢造就區位優勢,沿海地區的全球市場要比內陸地區更大。內陸地區的市場太小是產業難以規模化,技術難以創新并趕超的原因。“一帶一路”倡議,將中國絕大部分省份囊括其中。陸上與海上絲綢之路并行不悖,在這個大市場中,內陸地區與沿海地區獲得幾乎同樣的機會。大市場才能推動大發展,“一帶一路”給予了內陸地區實現技術趕超的市場條件與時代機會。內陸地區通過與“一帶一路”對接,以市場帶動技術創新與產業升級,從而實現與沿海地區經濟協調發展。

第二,信息革命為實現內地技術趕超沿海地區提供了可能。信息高速公路等基礎設施建設將全國連接在一起,弱化了空間異質性障礙。比如,貴州重點引進高科技企業打造大數據產業就是一個例證,完全可能成為中國芯片制造的基地④。內陸地區在前所未有的知識與信息革命面前,與沿海地區處于相同的“機會窗口”面前,是內陸地區可以施行技術趕超戰略的理論與現實基礎。

第三,環境保護壓力決定內陸地區喪失與沿海地區同樣的發展條件,技術趕超戰略是可行的選擇。有文獻提出,沿海地區的成功經驗可以為內陸地區“示范效應”,沿海地區的產業轉型升級可以為內陸地區帶來“溢出效應”,內地應該利用其豐富的勞動力資源與土地資源比較優勢承接沿海淘汰產業,從而實現一條從低收入農業經濟一直到高收入工業化經濟的連續譜系。[28](P5)但是,十九大報告提出“以共抓大保護、不搞大開發為導向推動長江經濟帶發展”的戰略是對該理論的否定。該理論忽略了一個重要事實,沿海的環境保護壓力遠遠小于內地。事實上,在環境保護面前,沿海成功的發展模式不能簡單復制到內地。內地只能通過追趕技術前沿且污染較小的產業才有可能縮小內地與沿海的差距,而在知識經濟時代,人才與技術是關鍵。人才與技術的引進需要大量基礎設施與龐大資本,這正是內地所欠缺。只有通過政府高效的產業政策與配套措施才有可能在新一代知識經濟浪潮中獲得技術趕超“機會窗口”[25]。這也是各地爆發“人才爭奪戰”的原因。

第四,相對于沿海的工業,內地的包袱更少,可以更加輕松地發展高新技術產業。在全新的地方創建新的產業往往比在舊的產業中建立新產業更容易,因為固有觀念的束縛和利益團體的阻礙更少。比如,底特律的汽車產業衰敗卻無法建立創新基地,而硅谷卻可以。事實上,落后地區憑借技術趕超成功超越先進地區是歷史常態。英國雖然在工業革命時期處于領先,但在第三、四次技術革命浪潮中被德國和美國追趕,而高鐵技術處于領先的德國卻被我國全面趕超。

第五,行政省份擁有行政權是扶持并保護本地產業的政治基礎。每個省皆有在頂層設計下選擇并扶持其產業的自由裁量權力,當這些產業還是“幼稚產業”[29](P34)時,應該提供必要的支持與保護使其免受強大的外來競爭直到它們能自立。地方政府可以充分利用行政權力,為本省戰略性產業提供補貼、配套基礎設施、拓展市場,促進形成本省的支柱產業。

綜上所述,我國區域經濟不均衡有加劇趨勢,卻也處于協調發展的機會期。因此,需要制定正確的技術趕超產業發展戰略并結合區域比較優勢,才能實現區域經濟協調發展。

注釋:

①“二”是指“胡煥庸線”劃分的東南與西北兩大地區模型,“三”是指東、中、西部三大地帶模型,“四”是指東、中、西、東北四大地區模型,“六”是指華北、東北、西北、西南、華東、中南六大地區模型,“八”是指東北地區、北部沿海、東部沿海、南部沿海、黃河中游、長江中游、西南地區和大西北地區八大地區模型。此外,經濟帶模型也是一種地理差異模型,比如“一帶一路”、長江經濟帶、長三角、珠三角、環渤海灣等經濟帶。黃志鋼認為它是對城市群、區域板塊、發展戰略由點到面、由靜而動升級躍進式的揚棄。

②溫鐵軍教授把潛在剩余價值存量比較高的青壯年勞動力比作鄉土中國的“草尖”群體。本文借用此概念,把內陸地區潛在剩余價值存量比較高的人口比作“草尖”。

③許多報道可以證實,參見趙勇軍《貴州大數據產業生態圈逐步形成》(《貴州日報》2018年5月25日);公欣《“144”創新戰略引領貴州邁向大數據新時代》(《中國經濟導報》2018年5月25日);吳文仙《中國芯 貴州造》(《當代貴州》2018年第2期)。