兩位文化老人的《遵義》情節

文丨全媒體記者 孫 莉

十年,歲月悄然轉動不息的年輪,剎那間連成歷史。

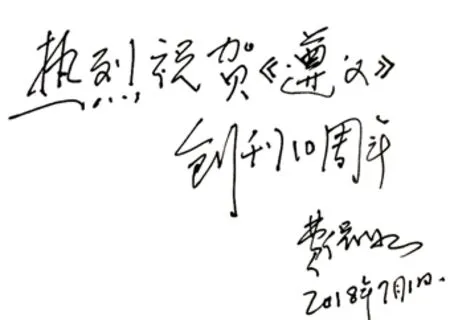

《遵義》雜志十歲了。

眾多的作者、讀者,用各自的能量、智慧、情懷成就著這本雜志,呵護著《遵義》茁壯成長,用這塊土地的精彩,榮耀著紅色的光芒,有聲有色、清冽芬芳。

費侃如:《遵義》是我們自己的媒體,格外關注

費侃如,遵義會議紀念館老館長、知名黨史專家,多篇論文被中央黨史研究室編《中共黨史文摘年刊》、解放軍軍事科學院編《長征大事典》和《中國歷史學年鑒》《新華文摘》摘登或轉載,在國內黨史界因遵義會議的研究而享譽盛名。

從孕育那天起,費老就一直關注《遵義》的成長。

“十年前,我們聚在遵義市委的一間小會議室里,討論這本雜志的名稱。”費老回憶道,那時,有三四個名稱供大家討論,有《名城遵義》《遵義文化》等,當時還有幾位是來自北京的專家,最后大家一致同意用《遵義》,內涵廣博,外延豐富。

“時間過得真快,”費老感嘆道,與雜志社結緣,與雜志社的記者、編輯的友誼也保持到現在。

因為工作的緣故,每期《遵義》雜志出刊后,費老都會認真閱讀,特別是關于長征的欄目或文章,他說,這本雜志無論從內容到形式,如今都更加成熟,裝幀精美,排版獨到,緊扣主旋律,語言的風格也越來越接地氣。

“我們這個地方能夠辦出這么漂亮的雜志,作為遵義人,應該感到驕傲。”費老由衷地贊嘆。

當說到新媒體對傳統媒體的影響時,費老說,傳統的媒體人應該很客觀地看待現實,很客觀地看待自己。未來的路,導向是靈魂,真實是生命,特色是根本。《遵義》雜志,生長于這片紅色的土地,保持自己的特色,我覺得它有繼續向好的發展的空間。”

什么是《遵義》的特色?

費老說,作為黨刊,《遵義》雜志不僅僅要體現時政報道、經濟報道和民生新聞,還要傳播和挖掘遵義的歷史文化。紅色是遵義最亮麗的名片,作為《遵義》雜志,要進一步挖掘遵義的紅色元素,不能只講概念、空講理論,報道風格還要人性化、故事化。

“看到一本書,一本雜志,就是一種緣分。閱讀是生命中注定的緣分,有時候不在乎每一章節都要讀到,但總有一部分內容能打動自己,讓精神升華。”

費老說,一本好雜志,除了讓讀者有認同感之外,還要能激發起看書人想寫點什么然后寄給這本雜志的愿望。

費老就是《遵義》雜志最真誠的作者。他的很多文稿都曾在《遵義》雜志率先刊發。

幾十年來,費老研究論證的課題,很多均屬黨史界首次提出。比方王稼祥出席遵義會議時的身份,遵義會議后成立的3人軍事小組若干問題,遵義會議情況是誰向共產國際報告的,對陳云手稿的7點質疑,遵義會議流傳到共產國際新說,長征開始的出發時間,參加長征的幾位外國人,李德是誰派來中國的,等等。這些有創見性論文經過雜志的發表,引起黨史界的重視,其中大部分觀點被中共中央采納,例如,經費老考證,并同中共中央黨史資料征集委員會共同調研后,中共中央1984年確定遵義會議是1935年1月15日至17日召開的。

2016年是長征勝利八十周年。那一年,省內外媒體絡繹不絕來到遵義,大家都在尋找一個叫費侃如的專家,記者們知道,要了解遵義會議,必須采訪費侃如。

精疲力竭的費老最后都一一拒絕了。

與此同時,本土雜志《遵義》也在緊鑼密鼓地做長征的選題,當記者小心翼翼求助費老時,費老欣然答應抽出了半天接受《遵義》雜志的采訪。就在那一天,中央電視臺國際頻道的編導聞訊也來到費老辦公室,請求《遵義》雜志記者幫忙,再三懇請費老能夠接受采訪。

于是,中央電視臺記者與《遵義》雜志記者一同完成了各自的采訪任務。在后期的編排中,因為缺少歷史性的照片,整組報道顯得單薄。編輯很苦惱,再一次求助于費老,費老拿出自己珍藏幾十年的老照片,并給每一張照片寫下了詳細的注解。

費老說,《遵義》是我們自己的“孩子”,我必須要用心,我希望我們遵義的媒體,做出高質量的報道,因為我們有足夠的資源去展示我們的紅色文化,黨刊肩負著時代的使命。

那一年,遵義雜志社選送的長征組合報道《八十年,穿越時空的情懷》,在眾多的媒體關于長征的報道中,力壓群芳,獲貴州新聞一等獎。

費老悉知后,十分欣慰,當然也在他的預料之中。

費侃如,1937年生,江蘇海門人。原遵義會議紀念館主持工作副館長,研究員。長期從事遵義會議及其前后歷史研究工作。率先在黨史學界對遵義會議的時間、王稼祥參會時的身份、三人軍事小組成立時間和地點等重要史實進行論證,結論得到黨史界和中央有關部門的普遍認同。

著有《遵義會議研究論稿》《中國工農紅軍第一方面軍長征日志》《陳云與遵義會議》《張聞天與遵義會議》《長征中的李卓然》等。發表各類文章100多篇。其中《長征日志》《〈(乙)遵義政治局擴大會議〉“傳達提綱”說質疑》分別獲貴州省哲學社會科學優秀成果二等獎。

撰寫“遵義會議陳列館”、“四渡赤水陳列館”、“茍壩會議陳列館”、“婁山關紅軍戰斗遺址陳列館”、“紅軍長征過茅臺陳列館”陳列大綱。

曾祥銑:《遵義》是我們的寶貝

六月的遵義,花木蔥蘢,綠蔭匝地。在這孕育美好憧憬的時節,我們專門采訪了《遵義》雜志的另一位老朋友曾祥銑。

曾祥銑,遵義市政協原副主席,知名學者;遵義市歷史文化研究會原會長,《遵義百科全書》編輯部常務副主任,遵義師范學院客座教授。

曾老很直率,他說,遵義作為地級市,擁有公開發行的刊號,這在全國都很罕見,所以,《遵義》雜志是我們的寶貝,是我們黨委、政府的寶貝,是我們黔北文化對外宣傳最好的平臺和載體。

至今仍然用著老式手機的曾老,拒絕用智能手機,偶爾到老辦公室轉轉,他會打包一大摞報紙帶回家。他說,《遵義》雜志應該廣泛推廣,讓更多的遵義了解這本雜志、閱讀這本雜志。

《遵義》雜志的記者們都知道,采訪曾老必須事前做扎實功課。因為談話過程老人家會不時提出問題詢問記者,當記者對黔北文化一無所知時,曾老會送上幾本書,建議先閱讀,再寫稿。曾經有位外地的記者采訪曾老,請他談談黔北文化,談到鄭珍時,對方一無所知,曾老很生氣,拒絕再談,讓記者先回去學習學習。

曾老說,文化的自信,來自于自覺,自覺又必須從了解中去體會。黔北文化博大精深,我們有責任有義務傳播出去。《遵義》雜志是黨的刊物,黨刊姓黨,就是要堅持黨的原則,堅持原則不等于說大話,我們媒體人要肩負使命,要把黨的聲音傳到千家萬戶,還要把民間的問題呈現出來,我們要把內容辦活、辦得有意義。

什么是意義?意義就是融入社會生活的方方面面,把《遵義》做得更大氣一點,挖掘我們的英雄、我們的楷模,去歌頌、去謳歌,把遵義放在民族、國家的高度,《遵義》不僅僅是一個地域符號,它更是歷史符號和文化符號!

曾老說,黔北文化很厚重,探尋歷史的來龍去脈是漫長而艱苦的文化之旅,但帶給人們的卻是回味不盡的享受。 “局外人對遵義了解太少,遵義文化的開放性、豐富性、革命性值得深挖。”

在曾老看來,“文化自覺”就是人要在意念之中將文化擺在重要位置,心有所想,才會有所進取;他希望《遵義》將自己置身于文化發展的進程之中,肩負起傳播黔北文化的歷史使命,將優秀文化傳承下去。

“求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源。”曾老說,作為我們傳播思想、文化的媒體,《遵義》要多一份保護與堅守,我們的文化之樹,才能枝繁葉茂;我們要懂得創新與發展,我們的文化之河才有細水長流。

大浪淘沙,洗盡鉛華無數。《遵義》在新時代的變遷中書寫著記憶、輝煌和傳承,這是歲月沖擊下堅守的美好,我們應該看到,無論遵義怎樣發展,文化始終是這塊土地永遠的根基。

曾老說,我們的黨刊,需要提供真正有營養、健康有品質的內容,需要提供高質量的信息,使內容在與時俱進中產生引領價值,不要去媚俗,去取悅,我們要用理性的觀點、真實的故事、專業化的內容讓讀者靠近。

采訪中,曾老細數著曾經的期刊,更加對《遵義》寄予厚望。他不斷說,堅守紅色,堅守文化,堅守我們來之不易的期刊號。

雜志的未來取決于閱讀的未來,而閱讀的未來取決于讀者的未來。如何在時間的流逝中被看見,雜志必須是捧在手里的那份沉香。

未來已來,我們定當牢記囑托!

因為責任,我們不敢懈怠,因為責任,我們生生不息!

曾祥銑,1937年生于貴州遵義。讀十年師范,教四十年書。著有《漫話讀書筆記寫作》《黔北薪火》《人文遵義》,與人合著《那片誘人的土地》《黔北20世紀文學史》《黔北古近代文學概觀》,參與策劃或主編《遵義簡史》《遵義史話》等書籍十多種,發表各類文章數百篇。

原遵義教育學院副院長,遵義市政協原副主席,貴州省寫作學會名譽會長,遵義市歷史文化研究會一、二屆會長,遵義市長征學學會會長,《遵義百科全書》編輯部常務副主任,《遵義叢書》副主編,《遵義市志》顧問。