大學生手機沉迷文化的干預實驗研究

◎莫梅鋒 史 晨

(湖南大學新聞傳播與影視藝術學院 湖南 長沙 410082)

一、問題的提出

(一)正負影響之間的邊界

通過手機,人們可以方便快捷地利用碎片化時間獲取最新資訊,學習新的知識和技術,搜索相關資料,分享學習經驗、資料和成果;還可以通過手機的社交功能結識更多朋友,積累更多社會資本;可通過手機影視、游戲等內容得到放松,特別是可以得到心理上的滿足,形成積極心理資本。但是,很多大學生的手機使用都超過了時間和空間的“度”,出現忘記時間、迷失自我的沉迷現象,造成了負面的影響。這個“度”的邊界在哪里呢?

(二)干預策略的匹配問題

如何根據不同沉迷程度、不同干預強度、不同干預反應,進行適時、適度、適當的干預,使手機使用的效用停留在正面的沉浸效應呢?“時度效”的匹配性是當前干預大學生手機沉迷最緊迫的問題。

二、文獻探討

(一)媒介沉浸、沉迷和積極心理研究

媒介沉迷是指因過度使用媒介而導致的一種類似于行為成癮或依賴的儀式性、習慣性的生理和心理狀態。在媒介過度商業化的當下,媒體熱衷于提高受眾粘滯度。從電視沉迷到網絡沉迷,再到手機沉迷,媒介沉迷現象愈演愈烈。媒介沉迷者一般會經歷二個階段:一是媒介沉浸,即因媒介能滿足人們的某種需要,如社交需要、資訊需要等,而使人們獲得某種快感,從而沉浸其中、忘記時間。Csikszentmihalyi提出的沉浸理論(Flow Theory)可以解釋人們對影視劇、游戲、科技等入迷的現象[1]。二是媒介依賴,即人們使用媒介的時間越長,對之形成的心理上和行為上的依賴就會越深。Sandra Ball-Rokeach提出的媒介依賴論(Media Dependency Theory)揭示了這一現象[2]。Csikszentmihalyi在新世紀又提出了積極心理(Positive Psychology,又譯“正向心理”),主張快樂、主觀幸福感。此理論同樣可以解釋當下媒介沉迷者的心理追求:對自己喜愛的事物或人的專注,足以讓個體即使面對的是重復、沉悶或無聊的情境,也會自適地樂在其中。

從沉浸到沉迷,從積極到消極,其中的“度”,必須通過測量才能掌控。本研究主要通過量化研究方法洞悉沉浸與沉迷、積極與消極之間的程度差異。

(二)媒介沉迷程度測量研究

國外的媒介沉迷衡量研究多以Young于1998年提出的網絡成癮診斷量表為基礎[3]。手機沉迷方面,Park(2005)編制了《智能手機成癮量表》測量了韓國大學生對智能手機成癮的情況[4]。Bianchi和Phillips(2005)編制了《手機問題性使用量表》(MPPUS)測量澳大利亞民眾的手機問題性使用情況[5]。Billieux等在2008編制了《手機的問題性使用問卷(PUMPQ)》用于手機問題性使用總體性測量[6]。

國內,臺灣大學陳淑惠教授于1999年編制了《中文網絡成癮量表》(CIAS),共26道題目,包括強迫性、戒斷性、耐受性反應,產生人際、健康和時間管理問題等五個維度[7]。其中,強迫癥狀分量表5題,戒斷反應分量表5題,耐受性反應分量表4題,時間管理問題分量表5題,人際及健康問題分量表7題。采取4點計分法,得分越高表明網絡沉迷程度越嚴重。香港中文大學梁永熾教授于2008年編制了《手機成癮指數量表》(MPAI),共17個題目,包括失控性、戒斷性、逃避性和低效性表現等四個維度。其中,失控性分量表7題,戒斷性分量表4題,逃避性分量表3題,低效性分量表3題。采用5點計分法,分數越高說明手機成癮狀況越嚴重。受試者如果選擇了其中8個題目,則可被界定為手機成癮者。這些量表頗具借鑒價值,但隨著手機在人們日常生活中的重要性越來越高,手機的功能向媒介化、社交化、金融化、智能化等方向發展,手機沉迷的表征也出現新的變化。所以,對手機沉迷的測量維度和權重都需要進行調整。

(三)實驗干預研究

目前,具體針對手機沉迷的干預實驗研究成果較少。美國馬里蘭大學的一項名為“無插頭世界(World Unplugged)”的實驗發現,大學生一旦離開手機等電子設備就會產生消極反應。比如行為上的坐立難安,心理上的焦慮、煩躁等。其中,重度的電子設備沉迷者的癥狀和精神病診斷手冊描述的精神疾病相似。而且,受試者的身體會出現軀體僵化等癥狀。

相對于較粗暴的“24小時無手機實驗”,還有一種較溫和的“手機適度使用實驗”。即對手機使用的時間、空間和內容、功能進行限制。這兩種方案到底哪一種更有效?手機沉迷是不是像人們所認為的會像藥物成癮一樣造成大腦結構變化,無法通過簡單易行的方式實現有效干預嗎?本研究旨在通過兩個實驗的對比,找到一個適用于大學生手機沉迷干預的策略。

三、研究設計與實施

(一)研究樣本

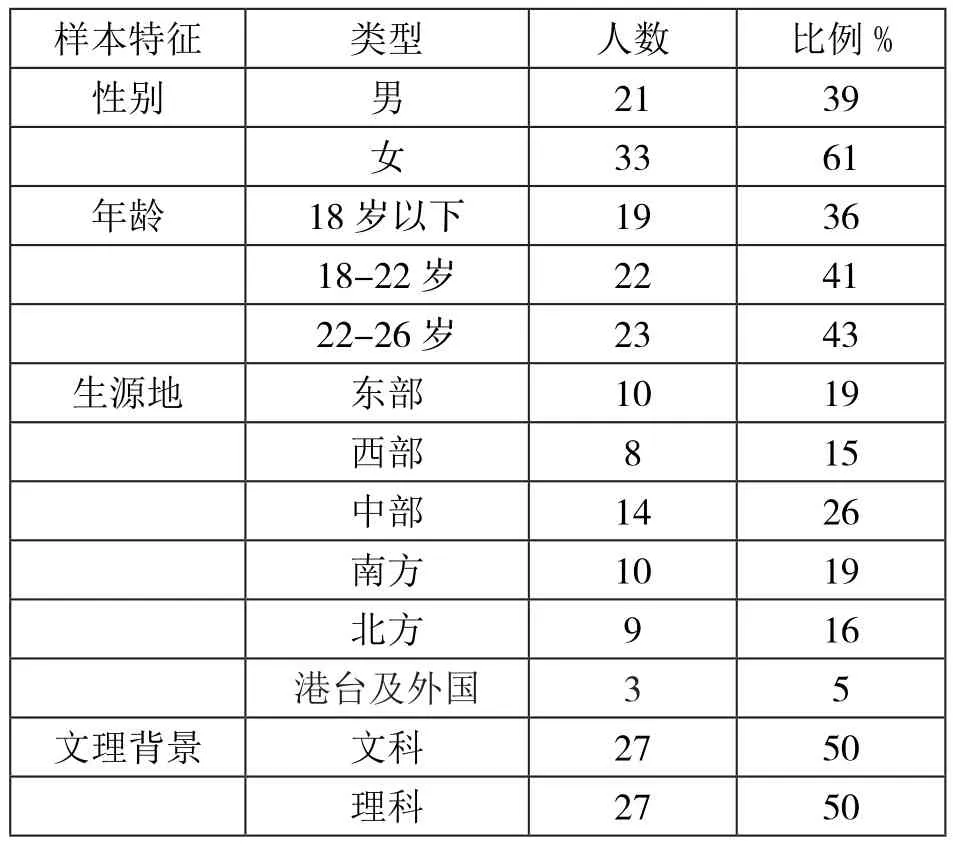

本研究請165名本科生分別于2017年9月25日即實驗一周后再填寫一份量表。為減少前次實驗的影響,特于3個月之后的12月18日即實行中斷實驗一周后又填寫一份量表。為保證樣本的代表性,分析時只選取了實驗數據完整、有完整實驗文字記錄,且性別、年齡、生源地、文理科背景分布都比較均勻的54人做為研究對象(表1)。在實驗過程中沒有宣揚實驗的目的,不人為制造不同實驗之間的區別,在實驗中不對被試者行為做任何評判。

(二)研究工具

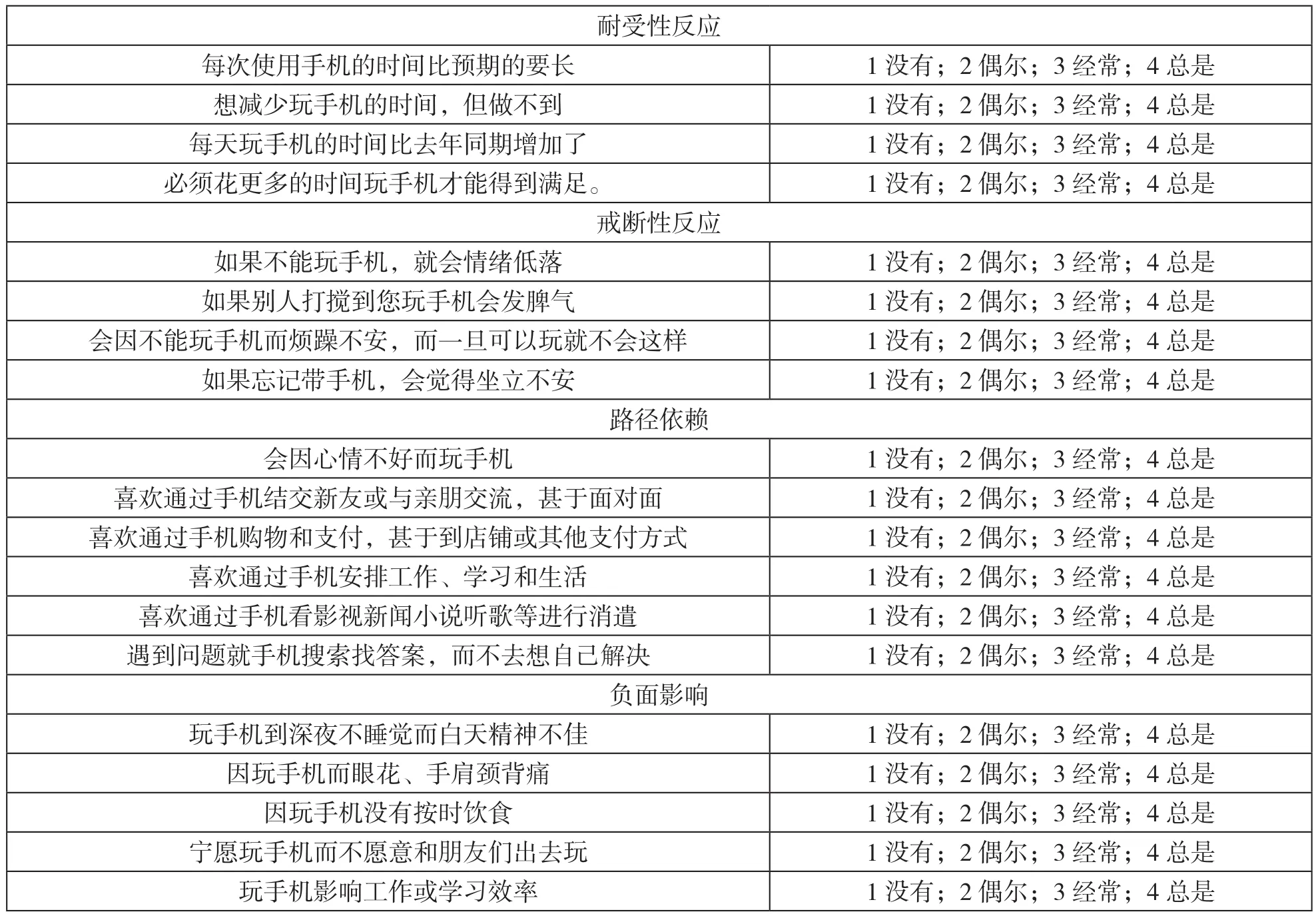

采用量表調查的方式,以梁永熾的《手機成癮指數量表(MPAI)》為藍本,增加了當前大陸大學生手機沉迷的新特征,從沉迷強迫性反應、中斷反應、耐受反應、路徑依賴和負面影響五個維度,設置了25個問題,其中,強迫性反應6題、中斷反應4題、耐受反應4題、路徑依賴6題和負面影響5題,采用4點計分法(表2)。

表1 實驗樣本特征表

表2 《手機沉迷量表》

續表:

(三)研究過程

采用自然實驗法,每次實驗的周期為一個星期。提醒實驗時要求進行“手機適度使用實驗”即嚴格遵守“手機使用十則”:上課時不玩手機、吃飯時不玩手機、交談時不玩手機、睡前醒后不玩手機、不用手機玩游戲、少用手機看小說電影電視、少用手機購物、少用手機QQ或微信、微博等軟件、少用上網功能、少用與學習生活無關的APP。中斷實驗時要求進行連續一星期的“24小時無手機實驗”(禁用電話短信之外的所有功能)。所有被試者在實驗后一周填寫一份《手機沉迷量表》,并要求自行用文字記錄實驗過程中的心理及行為感受,以作為對數據的佐證。

為保障實驗的順利進行,在實驗過程進行了以下控制:一是教師直接監督實驗學生。即在實驗期間,教師會通過發微信、發QQ留言等方式試探,以了解實驗學生是否真的做到24小時不使用手機的媒介功能,或是否真的堅持“手機使用十則”。二是同伴間接監督,即參與實驗的同學基本上是以寢室為單位,或以好友為組合,相互督促。實驗期間,被試者必須做到24小時不使用手機的媒介功能,或必須堅持“手機使用十則”。

(四)信度與效度檢驗

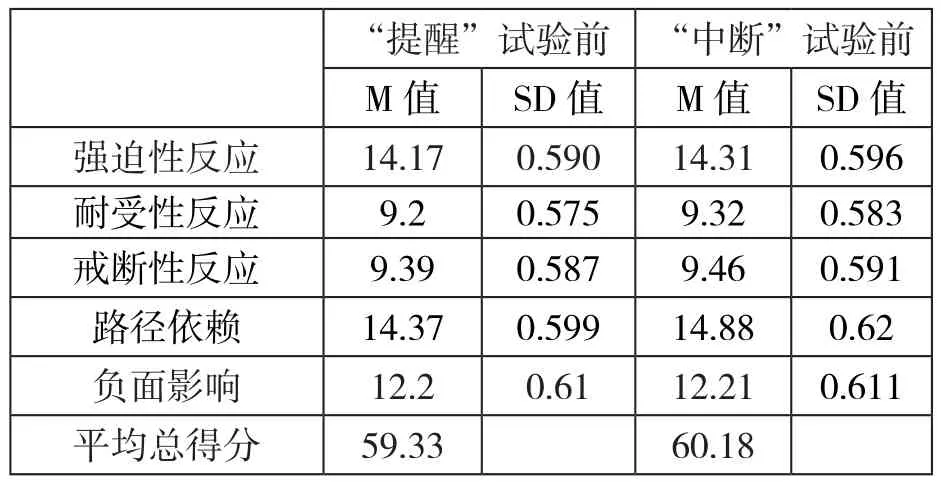

本量表數據總體的Cronbach'sAlpha系數值為0.857,達到了可信的程度。各變量的Cronbach'sAlpha系數分別為0.763、0.811、0.665、0.804、0.735,也在可信區間內(表3)。本研究用驗證性因素分析(CFA)來驗證了量表的結構效度。一共有25個外生顯變量,5個因素構面的比較擬合指數(CFI)為0.913,近似誤差均方根(RMSEA)為0.064,擬合度比較好,在統計上可以接受。

表3 不同干預試驗前橫向比較

四、結果討論

(一)手機中度沉迷的邊緣

“提醒”實驗前和“中斷”實驗前,被試者的手機沉迷量表平均總得分分別為59.33和60.18,都接近60,即處于中度沉迷區間邊緣。各子指標的標準差(SD值)都在0.6左右,說明不同被試者的得分反差較大,體現出大學生在手機沉迷問題上并不穩定。一方面是因為個體使用存在差異,另一方面也說明當代大學生手機沉迷類型的多樣化。另外,在中斷實驗前曾做過一次“提醒”實驗,但各項數據橫向比較沒有明顯的變化,這也說明單次“提醒”實驗沒有積累作用。大學生早已在日常生活中形成依賴手機的習慣,僅憑單次的提醒并不能改變其日常慣有行為。

路徑依賴、強迫性和負面影響等的均值(M值)高過其他子指標。這說明,不少大學生已養成依賴手機的習慣。網絡的即時性、海量性、自主性等特點為大學生過度依賴手機提供了便利,手機網絡世界的便捷性、經濟性、可消費性也誘使大學生養成無節制地享受和消遣的習慣。這讓他們遇到問題就不假思索地用手機搜索答案,而不去自主思考;喜歡通過手機安排工作、學習和生活,讓手機成為現實生活的主導;喜歡通過手機購物和支付,客觀上減少了現實交易和人際交往。這些都不同程度地使他們放棄了現實的生活,導致日常生活的異化,在追求享樂和滿足欲望的網絡消費主義作用下,出現盲目浪費和精神迷亂的現象。

此外,大學生使用手機的強迫性特征明顯:每天一睜開眼就玩手機;別人手機響會幻聽成自己的手機響。對其而言,錯過信息的恐懼和消費每一條信息的壓力是巨大的。信息的泛濫使得他們沒時間獨立思考,分不清什么是重要的、什么是不重要的,只是盲目地服從于手機的“統治”。時間和精力在無休止的碎片化和無聊化消費中被磨滅殆盡。這些情況造成的負面問題十分突出,如導致工作或學習效率低下,白天精神不振,夜晚難以入睡及由其所引發的睡眠時間不足、質量不好等問題。

同期進行的實驗文字記錄印證了數據所反映的路徑依賴、強迫性和負面影響問題。有被試者表示:“玩手機早已成為我日常生活的一部分,只有手機會24小時陪伴著我,每天刷刷微博、聊聊微信、看看新聞,有種秀才不出門便知天下事的感覺,我甚至覺得我能通過手機掌握世界動態,給我帶來一種心理上的滿足感和安全感。”這表明沉迷者需要不斷地用手機來填補生活的無聊和空虛,通過不斷地點擊鏈接尋求刺激和滿足,通過“參與”虛擬世界活動來彌補現實生活中的不如意,在被動的刺激和擠壓中,將情感交給了虛無的移動互聯網。有被試者說:“有時候上課走得匆忙忘帶手機,感覺一天的魂兒都沒了,盼著趕緊下課,回去第一件事就是找到我的寶貝手機。”這類人群極度渴望手機的陪伴,也早已習慣手機的存在。對其而言,手機帶來的安全感和伴隨感類似于人際情感的支撐,而且更為持久、專一、功能也更強大,并具有全天候、隨時性、全方位等優勢,因此他們視手機如寶貝。

手機連接了個體與外界,消弭了時空界限,大量信息被吸納到網絡中去,并通過手機終端傳遞給個體。對于必須依賴手機才能與外界發生聯系的個體而言,手機就是現實世界和精神世界的唯一鏈接樞紐,離開了手機,他們極有可能喪失與外界的強聯系,也會喪失個人的專屬精神空間,因此他們害怕錯過手機中的一切。大學生在信息、情感、人際交往、求知欲和娛樂需求等方面都依賴于手機時,其內心未被滿足的消費需求會促使其過度關注手機,將個人情感和精力傾注于手機之上,在現實生活中出現淡漠時間、背離家庭和社會關系、孤獨化生存等現象,進一步引發手機沉迷。如果聽之任之,就會愈演愈烈。

(二)中斷式干預效果好,但被試者拒絕

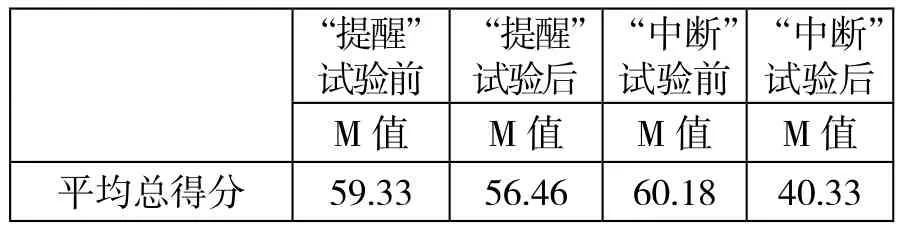

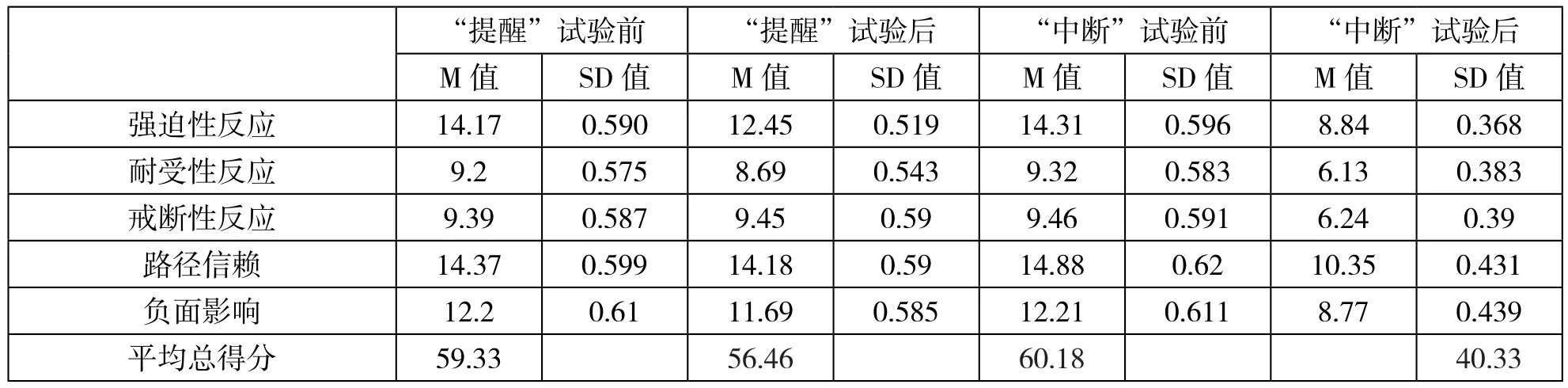

實驗前后,提醒實驗和中斷實驗數據都發生了明顯變化(表4)。被試者手機沉迷均值從提醒實驗前的59.33變為數據實驗之后的56.46,有所下降但不明顯。中斷實驗數據變化較為明顯,平均總得分從60.18變成40.33,沉迷程度從“中度沉迷”降到“輕度沉迷”。

表4 不同干預實驗前后總體縱向比較

表5 不同干預實驗前后子指標縱向比較

從子指標來看,“提醒”實驗只明顯降低了強迫性反應,從14.17下降到12.45(表5)。其他子指標變化太少。通過提醒,被試者“擔心漏接電話短信QQ微信而不敢關機”“別人手機響會幻聽成自己的手機響”的強迫性反應情況減少。而耐受性反應、戒斷性反應等方面沒有明顯的改善。中斷實驗則明顯降低了各項子指標,特別是強迫性反應、路徑依賴和負面影響,分別從14.31、14.88、12.21下降到8.84、10.35、8.77。具體表現在:“每天一睜開眼就玩手機”“不敢關機”等強迫性反應明顯好轉;“喜歡通過手機結交新友或與親朋交流,甚于面對面”的路徑依賴情況明顯改善;“寧愿玩手機而不愿意和朋友們出去玩”等負面影響也大量減少。這說明,高強制性的“中斷”相較于低強制性的“提醒”效果更為突出。

低強制性的“提醒”難以讓手機沉迷者從中脫離出來,而高強制性的“中斷”可以迫使其短期內脫離網絡信息的包裹,回歸現實生活。中斷實驗中僅保留的電話和短信功能使手機回歸到最初的通信工具定位,其智能化生活功能被迫分散到現實生活的其他媒介中去,鐘表、日歷、相機、電視、影院、商場、店鋪等現實物體與場景代替手機及其虛擬場景進入大學生日常生活,以往的在線活動轉化為現金交易、查閱圖書、與人交談、到店用餐等實體行為。這些行為與場景不僅需要時間和空間來完成和到達,占用了大學生原本用在手機上的時間和精力,也會引發其更多與現實生活的聯系,在不斷的連鎖反應中更加弱化手機的功能,減少手機使用的可能性。

實驗文字記錄發現,“提醒”實驗中的“手機使用十則”總為被試者所忘記,而“中斷”實驗因具有更明顯的強制性,效果顯著。有被試者反饋:“幾次一天沒玩手機后,覺得好像手機也沒那么重要了,特別是吃飯,平時大家都各自玩手機,現在大家邊說邊笑一直聊天,感覺很好。”“提醒”實驗的強制性較低,因此實施過程中難以受到重視,也無法得到顯著的效果。“中斷”實驗強制切斷手機與個體的強聯系,用現實場景代替虛擬世界,客觀上為手機沉迷者提供了替代選擇,當現實生活中的活動和場景穩定且持續地代替了手機營造的場景時,大學生更為明顯地感受到現實生活的吸引力,當現實生活給予其正面反饋時,手機營造的虛擬場景就失去了吸引力。

盡管“中斷”實驗效果顯著,但被試者的抗拒心理強烈。有被試者抱怨:“要我一天不玩手機就是要我的命。”“實驗徹底打亂了我的生活。”手機已成為大學生生活、學習和工作不可或缺的重要部分,要他們放下手機,完全與手機絕緣,一二次還可以,天天如此,并不現實。主要由于移動互聯網提供了大量具有誘惑性的消費景觀,大學生作為消費的主力軍,日常習慣沉浸在手機支付的狂歡中。對其而言,一切都可以從網絡中獲取,現實生活已經與虛擬世界密不可分。當個體被技術所主宰,就失去了生活的目標和意義。將快感寄托于手機購物,用手機場景代替現實生活場景,圖像、音響、信號等剝奪了其感官的感受能力,原本感性的感受被頻繁的聲像刺激所取代,就會使個體喪失對現實世界的敏銳感知,只能越來越依賴于手機帶來的刺激。

在生產者與消費者界限模糊的網絡世界里,大學生不僅可以是網絡虛擬產品的消費者,也是虛擬消費對象的生產者,在這些手機可以到達的網絡消費市場中,他們不僅花費了情感和精力,也花費了時間和金錢。當下新舊媒體渲染的“我點擊、我消費、我發聲,故我在”網絡主義促生了手機資訊成癮、手機社交成癮、手機購物成癮等后果。

(三)提醒式干預使用得當可以引發積極心理

不同干預方式對不同沉迷程度者的干預效果差別很大(表6)。對于重度手機沉迷者,提醒式干預的效果不顯著,平均總得分只從84.12下降到81.27;中斷式干預效果非常顯著,平均總得分從83.25下降到46.83;對于中度沉迷者,提醒式干預效果也一般,平均總得分只從62.31下降到57.93;中斷式干預的效果明顯,平均總得分從59.77下降到42.36;對于輕度沉迷者,提醒式干預有反效果,平均總得分從40.59上升到42.57;中斷式干預效果較顯著,平均總得分從41.36下降到27.92。

表6 不同沉迷程度者對不同干預的反應比較

簡而言之,提醒式干預對已沉浸于手機世界的被試者沒有直接效果,對中度沉迷者有一定效果,對輕度沉迷者還會產生“提示”作用。但被試者普遍反映提醒式干預具有積極心理效應。如有被試者提及:“手機可以釋放壓力滿足娛樂,是我新的減壓方式”“手機讓人獲得身心的愉悅與放松,忘記生活里的煩惱與憂愁”“有助于我們和朋友、家人、同學和老師聯系,增進感情”。已經沉浸于手機世界的大學生,其日常生活與手機密不可分,心理慣性和舒適區已經形成,暫時性地切斷其與手機的聯系并不能取得直接效果。中度沉迷者適用部分提醒式刺激,能夠產生一定效果。輕度沉迷者自身尚未完全迷失,提醒式干預可以喚起其自主意識,有節制地使用手機。提醒式干預使人們的手機使用回歸適度范疇,在正常生活場景下使用手機可以最大限度發揮手機的正面作用,其智能化功能可以便利日常生活的各個方面,產生積極心理作用。適度的網絡交往會緩解現實生活的壓力。

雖然大學生的日常行為與手機密不可分,但作為社會成員的屬性及其所扮演的社會角色都要求其回歸到現實生活的需求中來,這也是喚醒大學生輕度沉迷以及預防和提醒其沉迷的有利機會。基于此,提醒式干預是當下最可行的一種干預方式。

五、結語

手機對大學生既有正的效用,又存在過度的風險,對此必須講究干預的時效度,對不同程度的沉迷者采用不同的、有效的、可行的干預方案,又在大學生可接受的范圍內控制手機沉迷現象。干預時機:由于大學生普遍對手機比較依賴,可定期對大學生進行手機沉迷測試。但只對中度和重度沉迷者進行干預。對于輕度沉迷者,尚沒到干預的時機。建議只進行素養教育,讓大學生更多正向利用手機,產生下向作用。干預程度:由于中斷式干預盡管效果顯著,但過于簡單粗暴,被試者普遍難以接受,建議只在不得已的情況才采用,并只對重度沉迷者實施。對于中度沉迷者宜采用提醒式干預,因為他們對中斷式干預非常反感。干預效果:干預的效果不是越少地使用手機就越好,而是引導大學生越多地把手機用于學習和生活,役物而不役于物。

考慮到以上干預的“時度效”,將媒介宣傳、大學教育、同伴監督、自我調適相結合,在大學生可能會重度使用手機的時段和空間,比如早、中、晚等時段,在教室、寢室、食堂、圖書館、交通工具等空間中,結合具體場景,用類似“禁止吸煙”的圖標進行提醒或產生口頭警告;早晨和深夜,教室和圖書館“禁用手機”;上午或下午的非上課時間,在寢室、食堂和交通工具上“慎用手機”。通過對大學生手機使用行為進行合理的干預,讓學生適度使用手機,幫助大學生養成好的手機使用習慣,逐漸解決大學生手機沉迷問題。