樂官伶倫的社會關系研究

文/張瑩瑩

伶倫是中國遠古時期民間傳說中的樂官,相傳為黃帝時尋音坐律,發明了中國古代的律呂,據此而被后人尊為制樂的始祖,甚至被認為是中國音樂的始祖。

《呂氏春秋》記載:“昔黃帝令伶倫作為律。伶倫自夏之西,乃之阮隃之陰,取竹于嶰溪之谷,以生空竅厚均者,斷兩節間,其長三寸九分,而吹之,以為黃鐘之宮,吹曰含少。次制十二筒,以之阮隃之下,聽鳳凰之鳴,以別十二律。其雄鳴為六,雌鳴亦六,以比黃鐘之宮,適合。黃鐘之宮皆可生之。故曰:黃鐘之宮,律呂之本。黃帝又令伶倫與榮將鑄十二鐘,以和五音。”①這是有關伶倫作樂最早的文字記錄。“黃帝命令他的臣子伶倫制定樂律。伶倫來到了昆侖山,他在山北面的嶰溪之谷砍了十二根竹子削去竹節,用兩個竹節之間的那一段,做成了十二根管子。管子做成了,一吹便可以發出聲音來。但是,那聲音難聽極了。正在這時候,一對鳳凰飛來了,鳳叫了六聲,凰叫了六聲,天空中象珠玉一樣灑下美妙的聲音來。于是,伶倫便根據鳳凰鳴叫的音高制成了十二根律管,從此,人們才有了創作音樂和演奏音樂的規范和依據。”②

關于伶倫為黃帝時的樂官,并按照皇帝要求創造樂律的記載,在很多古文獻還有記載。而伶倫到底是否存在,人們也眾說紛紜,秦相呂不韋是傾向于相信伶倫的存在的,他在《呂氏春秋·古樂》中記載有:“昔黃帝令伶倫作為律。”后世文獻《漢書·古今人表》也有“泠淪氏”的記載,又在《律歷志上》作“泠綸”街。另外,伶倫也是古代樂人代稱,如唐禮部員外郎沉既濟《任氏傳》:“某,秦人也,生長秦城,家本伶倫。”《舊唐書·德宗紀淪》:“解鷹犬而放伶倫,止榷酤而絕貢奉。”

近代以來,已有學者對伶倫進行了研究,如陳正生的《“伶倫作律”探微》、陳其射的《伶倫笛律研究述評》、李來璋的《“伶倫作律”之探索》、劉正國的《伶倫作律“聽鳳凰之鳴”解謎-中國上古樂史疑案破析》等。

伶倫作為一名樂官,他直接受命于所處時代的最高領袖——黃帝,且他在作律的過程中,既要考慮到先人的研究成果,又要照顧到與周圍其他人的關系,這些引發了筆者做伶倫的社會關系研究的設想。將伶倫的社會關系進行梳理與分析,對于上古音樂史研究來說,有其獨特的史料價值。

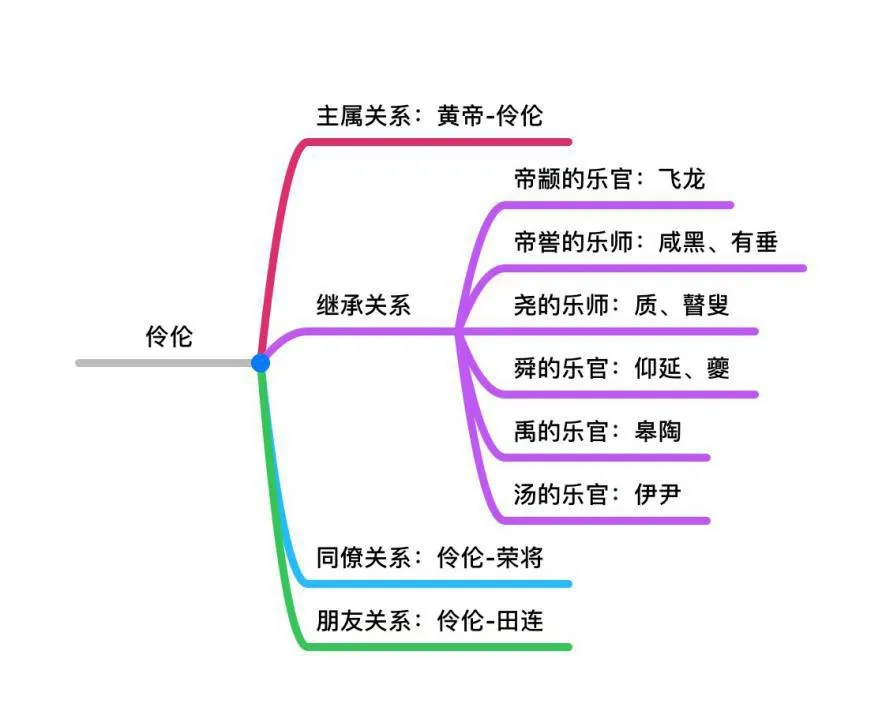

通過對既有文獻的梳理,我將伶倫的社會關系進行了分析與歸納,并以從主屬關系、繼承關系、同僚關系、朋友關系四個方面分別進行論述。下圖為伶倫的社會關系圖表。

一、主屬關系

巫樂是遠古時期的重要音樂表現形式之一,黃帝時期的《云門大卷》就是祭祀樂舞,巫樂也是樂官的主要工作任務之一。伶倫作為黃帝的樂宮,應該有著巫師的身份,這種人神兼具的巫師在原始部落中并非等閑的人物,實際上應為部落酋長的重要助手,可以斷定伶倫與黃帝的關系非同一般。

黃帝是現存文獻中與伶倫關系最為密切的人物,他是中華民族的始祖,傳說中遠古時代華夏民族的共主,五帝之首。相傳黃帝姓公孫,出生于軒轅之丘,故號軒轅氏,在姬水生長成人,所以又以姬為姓,后來在有熊建立國家,故又稱有熊氏。他以土德為王,土是黃色,所以叫黃帝。黃帝是古史傳說中的人物,關于他的傳說中最精彩的就要數黃帝與炎帝、蚩尤的戰爭了。最終黃帝取得了勝利,被各部落擁戴為部落聯盟領袖。在黃帝時期,養蠶、舟車、文字、音律、醫學、算數都先行發明,并得到發展,他的功勞為后世所稱贊,被譽為華夏的“人文初祖”。關于黃帝的歷史資料十分稀少。《史記·五帝本記》記載:“黃帝者,少典之子,姓公孫,名軒轅,黃帝居于軒轅之丘”。至于具體出生地點,史學界并沒有統一的觀點。司馬遷在《史記》里對黃帝是這樣描寫的:“生而神靈,弱而能言,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。”可見,黃帝從出生到成長就不是一般人物。他15歲就被群民擁戴當上軒轅聞落酋長,37歲登上天子位,黃帝一生重大貢獻就在于歷經五十三戰,打敗了榆罔,降服了炎帝,誅了榆罔,降服了炎帝,誅殺蚩,結束了戰爭,統一了三大部落,告別了野蠻時代,建立起世界上第一個有共主的國家,當選為中華民族第一帝。人類文明從此開始了。此后世人都尊稱軒轅黃帝是“人文初祖”“文明之祖”。

嫘祖為西陵氏之女,軒轅黃帝的元妃。她發明了種桑、養蠶、繅絲、織綢、制衣技術等。嫘祖養蠶繅絲,則為衣冠的創制做了物質上的準備。史書記載:“黃帝作旃冕,胡曹作冕,伯余作衣裳,于則于扉屨。”根據歷史記載,考察服飾的起源和演進歷史,我們認為這些記載是確實可信的。另外,衣裳服飾的最初發明還是人類長期蓄積、偶爾得之的產物,其直接受啟迪于某種偶爾意外的發現。傳說隆冬季節,黃帝派胡曹、于則兩人率眾進山狩獵。那時天氣特別寒冷,獵人們腰纏獸皮,赤腳露頂左波于高山密林之中。當他們滿載而歸時,氣溫聚降,胡曹部眾竟有20多人耳朵被凍掉,于則帶領的30多人,半數以上雙腳凍爛,無法行走。兩位頭領在愁苦之際,胡曹隨手拾起一塊石子,向樹上的一個空鳥巢擲去,擊落鳥窩,正巧落于一個人頭上。由于鳥窩是用鳥羽和細軟材料織成的,質地柔軟,極富保暖性,此人頓感暖意融融。其他人紛紛效仿,頃刻鳥巢蓋頂,無一例外。這就形成原始的帽子雛形。于則部光腳站在雪地里,大家雙腳麻木,不能繼續前進,于則心情煩躁,不斷以足蹬一朽樹,以排遣心頭郁悶。不意雙腳陷進樹身的軟木中,非常暖和。于是他靈機一動,令大家動手,將軟木砍倒,截成短截,將其掏空,塞上軟草,綁在腳上,既保暖又松軟,這就形成原始的鞋子雛形。以后,隨著實踐的發展,鞋子和帽子不斷得到改進完善,演變出許多類型和款式,極大地豐富了人類的物質文化生活。我國古代儒家認為,黃帝制作的衣冠,標志著人與動物的區別,認為有衣冠的人類當有仁義道德,故有“衣冠文明”之說,而穿衣戴冠無仁義者則被斥為“衣冠禽獸”。所以說,衣冠的發明標志著人類從此跨入文明時代之說是有道理的。今黃陵縣城南,傳說就是當年嫘祖養蠶處。后人在此曾修建了“嫘祖廟”以紀念這位養蠶的發明者。由于年代久遠,廟宇已不存在。所幸的是這次整修黃帝陵,已將恢復“嫘祖養蠶織帛處”列入總體規劃之中。養蠶的發明,為我們先祖造衣冠提供了條件,衣冠的創造與發展則是人類文明的一個重要標志。由于絲織業的發展,我國被稱為“絲綢之國”,絲帛曾成為東方文明的象征和古代王權的代表,并作為和平友好的信使開啟了聞名世界的“絲綢之路”,使中華民族開始走向世界,與世界各民族進行經濟文化交流,“化干戈為玉帛”也成為和平、友好、團結、合作的美喻。因此,以蠶桑、絲織為核心而發展成“嫘祖文化”不僅包含了物質文明的重要內涵,而且具有重要的政治內涵,為中華民族的文明進程樹起了一座劃時代的里程碑,嫘祖也因其卓越貢獻被人們譽為“先蠶娘娘”而受到特殊的尊奉。早在后周時代,我國勞動人民就曾以太牢這一最高禮儀祭祀嫘祖,唐代對嫘祖更是推崇備至,幾乎與黃帝相提并論,從而使嫘祖被尊奉為中華民族的偉大母親,受到世代人民的敬仰。

◎ 新石器時代舞蹈紋陶盆

二、繼承關系

華夏族后人,奉黃帝為始祖,文化的誕生常常喜歡歸功于黃帝。雖然這些傳說不免有夸大、附會的地方,但也在一定程度上說明華夏集團的音樂成就。從黃帝到禹的歷史發展過程,也是早期中國古代民族音樂不斷融合的過程。伶倫作為音樂史上第一位樂官,其對后世樂官的影響是不可估量的,而對伶倫的社會關系研究更少不了對伶倫之后,各個時期樂官的研究,以下舉例說明。

帝顓的樂官叫飛龍。《呂氏春秋·古樂篇》:“帝顓頊好其音,乃令飛龍作效八風之音,命之曰承云,以祭上帝。”

帝嚳的樂官兩人:咸黑、有垂。《呂氏春秋·古樂篇》:“帝嚳命咸黑作為聲歌——《九招》《六列》《六英》;有垂作為鼙、鼓、鐘、磬、笙、管、塤、篪、鼗、椎、鍾,乃令人抃,或鼓鼙,擊鐘、磬,吹笙,展管、篪;因令鳳鳥、天翟舞之。帝嚳大喜,乃以康帝德。”至此,正規的樂器正式系列地產生。

堯的樂官有兩人:質和瞽叟。《呂氏春秋·古樂篇》:“帝堯立,乃命質為樂。質乃效山林溪谷之音以作歌,乃以麋駱冒缶而鼓之,乃拊石擊石,以象上帝玉磬之音,以致舞百獸。瞽叟乃拌五弦之瑟。以為十五弦之瑟。命之曰 《大章》,以祭上帝。”瞽叟是舜帝之父。《左傳》載:“瞽叟知天道,知氣象,導民種植以時。性頑,擅長音樂。”他將五弦之瑟改進為十五弦之瑟。

舜的樂官有兩人:夔、仰延。《尚書·堯典》:“帝日:‘夔,命汝典樂!’夔日:‘於!予擊石拊石,百獸率舞。’”這是舜帝命令夔做“典樂”的記載。“典樂”即主持音樂事務的意思。《說文解字》:“樂緯云:昔歸典協律。即夔典樂也。”另外,《韓非子·外儲》《呂氏春秋·察傳》等文獻均載有魯哀公問“夔”等事項。神話傳說中則以夔為史前的異獸,《山海經·大荒東經》說:“黃帝得之,以其應為鼓......聲聞五百里”,也與音樂有關。《呂氏春秋·仲夏紀》:“舜立,仰延乃拌瞽叟之所為瑟,益之八弦,以為二十三弦之瑟。帝舜乃令質修《九招》《六列》《六英》,以明帝德。”帝舜時代,仰延這位樂師將瞽叟改造過的弦瑟“益之八弦”,再度加以完善和發展。

◎ 陰山巖畫

禹的樂官叫皋陶(gao yao)。《呂氏春秋·古樂篇》:“禹立,勤勞天下,日夜不懈,通大川,決壅塞,鑿龍門,降通謬水以導河,疏三江五湖, 注之東海,以利黔首。于是命皋陶作為《夏龠》九成,以昭其功”。當然,皋陶為后人所知主要是因其律法方面的貢獻,他在音樂方面的造詣卻被掩蓋了。

湯的樂官叫伊尹。《呂氏春秋·古樂》:“湯乃命伊尹作為大護(通‘濩’),歌晨露,修九招、六列、六英,以見其善。”③商湯時期的祭祀樂舞《大濩(huo)》是六代樂舞之一,伊尹作為主要創作者,可見其在伶倫之后的繼續發揚之功。

《漢書》中的下一段文獻可以看出,伶倫與上述諸賢間的關系,是社會發展中音樂傳承的見證:昔黃帝作咸池,顓頊作六莖,帝嚳作五英,堯作大章,舜作招,禹作夏,湯作濩,武王作武,周公作勺。勺,言能勺先祖之道也;武,言以功定天下也;濩,言救民也;夏,大承二帝也;招,繼堯也;大章,章之也.五英,英華茂也;六莖,及根莖也;咸池,備矣。(《漢書·禮樂志》)

三、同僚關系

同朝為官,是為同僚,現在叫同事。黃帝的樂官有兩人:伶倫和榮將,前者作律,后者鑄鐘,一個是理論實驗工作,一個是實際制作樂器工作,兩者的關系可謂相輔相成。 《呂氏春秋·古樂篇》:“黃帝命伶倫制音律,伶倫聽鳳凰之鳴,以制十二律;又說命伶倫與榮將鑄十二鐘,以和五音。”伶倫奉帝命,在昆侖山的嶰谷,制作出12根長短不一的符合黃鐘樂律的竹管,將其吹出的12種不同聲音與雌雄鳳凰的12種鳴叫聲逐一校對相符,然后把其奇數各音稱“律”,偶數諸音稱“呂”,合稱“律呂”,這12樂津正好是一個8度音程。接著,他又與榮將一起鑄造了12口編鐘,使它們的宮、商、角、徵、羽五音相配合。

倉頡是黃帝時期的造字史官。上古時代,在文字發明之前,人們主要采取結繩記事方法,既不方便,又非常晦澀,嚴重影響了正常生產生活秩序和社會發展。有鑒于此,黃帝便命史官倉頡造字。一個大雪初霽之晨,倉頡上山打獵,看到從白雪皚皚的山谷中,飛出兩只小雞,在山野覓食。蹤跡遠去,只留下兩行抓印。又有兩只山鹿竄出山林,遠遁而去,留下清晰的蹄印。倉頡思付良久,頓然大悟:兩種動物其形不一,爪跡迥異,各繪其形,以示其狀,不就可以創造出代表萬物的文字嗎?于是他仰觀日月星辰,俯察鳥獸山川,熟視人物器皿,摹形狀物,創造出我國最早的象形文字。文字的初創,對于人類文明的傳播和發展具有劃時代的意義。在文字發明之前,人類的知識和經驗主要貯存于掌握知識和經驗的人的頭腦中,依靠言傳身教來傳播。隨著掌握知識者的死亡,知識也就失傳了。而文字則使人類具備了獨立于人體之外的知識貯存系統和難以泯滅的物質載體,從而極大地加快了人類文明的進程。 關于倉頡造字之說,過去曾有諸多質疑。傳統說法認為甲骨文是我國最早的文字,初創時間應在殷商時代。但1985年,西安西郊龍山文化遺址中出土的15塊獸骨上的楔刻形文字,其形體結構與殷商甲骨文很相似,但時間可能比殷商甲骨文早1700年。又據1993年3月1日《光明日報》報道,山東大學考古實習隊,在山東鄒平縣苑城發現的龍山文化陶書上的5行11個字,其年代比殷商甲骨文早800年之久。由此推斷,文字初創時期至少應在距今4500年以上。因此黃帝的史官倉頡造字,并非無稽之談。

四、朋友關系

古代樂人不多,自然那些賢能之士也相互之間惺惺相惜,可能藉此而產生友誼,為后人津津樂道。

嵇康《琴賦》:“伯牙揮手,鐘期聽聲,華容灼爚,發采揚明,何其麗也;伶倫作律,田連操張,進御君子,新聲嘹亮,何其偉也。”④這段文獻中就有伶倫與田連的相輔成新聲的佳話。而其中的伯牙與子期的知音佳話,更是為后人所樂道。如《列子·湯問》:“伯牙善鼓琴,鐘子期善聽。伯牙鼓琴,志在登高山。鐘子期曰:‘善哉!峨峨兮若泰山。’志在流水,鐘子期曰:‘善哉!洋洋兮若江河。’伯牙所念,鐘子期必得之。子期死,伯牙謂世再無知音,乃破琴絕弦,終身不復鼓。”這一故事還在《呂氏春秋·本味篇》中有轉載:“伯牙鼓琴,鐘子期聽之。方鼓琴而志在太山,鐘子期曰:‘善哉乎鼓琴!巍巍乎若太山。’少選之間,而志在流水。鐘子期又曰:‘善哉乎鼓琴,湯湯乎若流水。’鐘子期死,伯牙破琴絕弦,終身不復鼓琴,以為世無足為鼓琴者。”

而田連,伶倫的知音,也在《韓非子》中有記載:“王良、造父,天下之善御者也。然而,使王良操左革而叱咤之;使造父操右革,而鞭笞之,馬不能行十里,共故也。田連、成竅,天下善鼓琴者也。然而,田連鼓上、成竅撅下,而不能成曲,亦(共)故也。夫以王良、造父之巧,共轡而御不能使馬,人主安能與其臣共權以為治;以田連、成竅之巧,共琴而不能成曲,人主又安能與臣共勢以成功乎。”⑤

劉正國在其論文《“田連”考——嵇康〈琴賦〉中的上古樂人發隱》提出:“《韓非子》和嵇康《琴賦》中的‘田連’,正是古代有典可稽的最早的鼓琴名家,在距今五千年前左右的黃帝時期,‘田連’操琴為常置于宮中的著名樂官‘伶倫’的吹律來調比音高,共同合作完成了黃帝敕命的以‘弦律’來校定十二音‘律管’的制律任務,是為古代樂律史上極其重要的樂人和琴家。”⑥

伯牙和鐘子期的典故,千百年來被人們傳為美談,我們都知道是高山流水遇“知音”,通過上述史料我們可以判斷出,伶倫與田連想必也是同一時期的人物,且兩人應該為朋友關系。

結 語

由于從伶倫之后的音樂活動納入了官方管理體制之下,大型化、儀式化逐漸加劇,其作律這樣的基礎實驗工作也就逐漸被人淡忘,但他為后世如“六代之樂”的形成奠定了基礎。黃帝的《云門大卷》、唐堯的《大咸》、虞舜的《大韶》、夏啟的《大夏》、商湯的《大濩》、周代的《大武》等,開創了中國音樂發展的先河。通過伶倫的社會關系的研究,對上古時期的律史、樂人的研究無疑有著不可忽視的學術意義。對伶倫的社會關系進行主屬關系、繼承關系、同僚關系和朋友關系四個方面的界定并非只是現代人的臆斷,是帶有很強的社會學意義的,這有助于通過人物的社會關系而反觀音樂史的既往成就,也從一個新的角度重新審視了音樂在古代社會發展中的作用,這是伶倫社會關系值得當下繼續發揚的傳統文化價值的重要內涵所在。

注 釋

① 《呂氏春秋·仲夏紀·古樂篇》

② 田青《中國古代音樂史話》,上海文藝出版社,第1頁。

③ 陳奇猷:《呂氏春秋校釋》,學林出版社,1984年,第285、300、304頁。

④ 陰法魯審訂、陳宏天等主編《昭明文選譯注》,吉林文史出版社1988年4月出版,第二冊987頁。

⑤ 韓非《韓非子》,上海古籍出版社,1989年,第113頁。

⑥ 劉正國《“田連”考——嵇康〈琴賦〉中的上古樂人發隱》,中國音樂學,2007年,第2期。