唐代黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片紋樣復原

張蓓蓓, 賀陽

(北京服裝學院 服裝藝術與工程學院,北京 100029)

通過相關資料的整理可發現,以對稱為構圖范式的對鳥紋,傳世實物多以銅器、玉器、陶器、瓦當、磚刻、石刻之類的硬質材料為載體,而絲帛、紙張之類的軟質載體,極不易保存,故傳世較少。在北京服裝學院民族服飾博物館里有一批保存狀態良好的唐代對含綬鳥紋錦殘片,它們中有的圖案較為完整,能夠清晰地辨別;有的殘損嚴重,但部分紋樣仍可辨別。這些藏品的出現使筆者能夠直觀地對實物進行研究,收集到諸多寶貴的資料,為復原這件唐代黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片紋樣提供了可參考的實物依據。國內外針對對含綬鳥紋的研究較少,文中通過對館藏對含綬鳥紋錦殘片的紋樣復原,為研究唐代東西方交流史、唐時期裝飾圖案等提供可參考的資料。

1 唐代對含綬鳥紋的類型與樣式

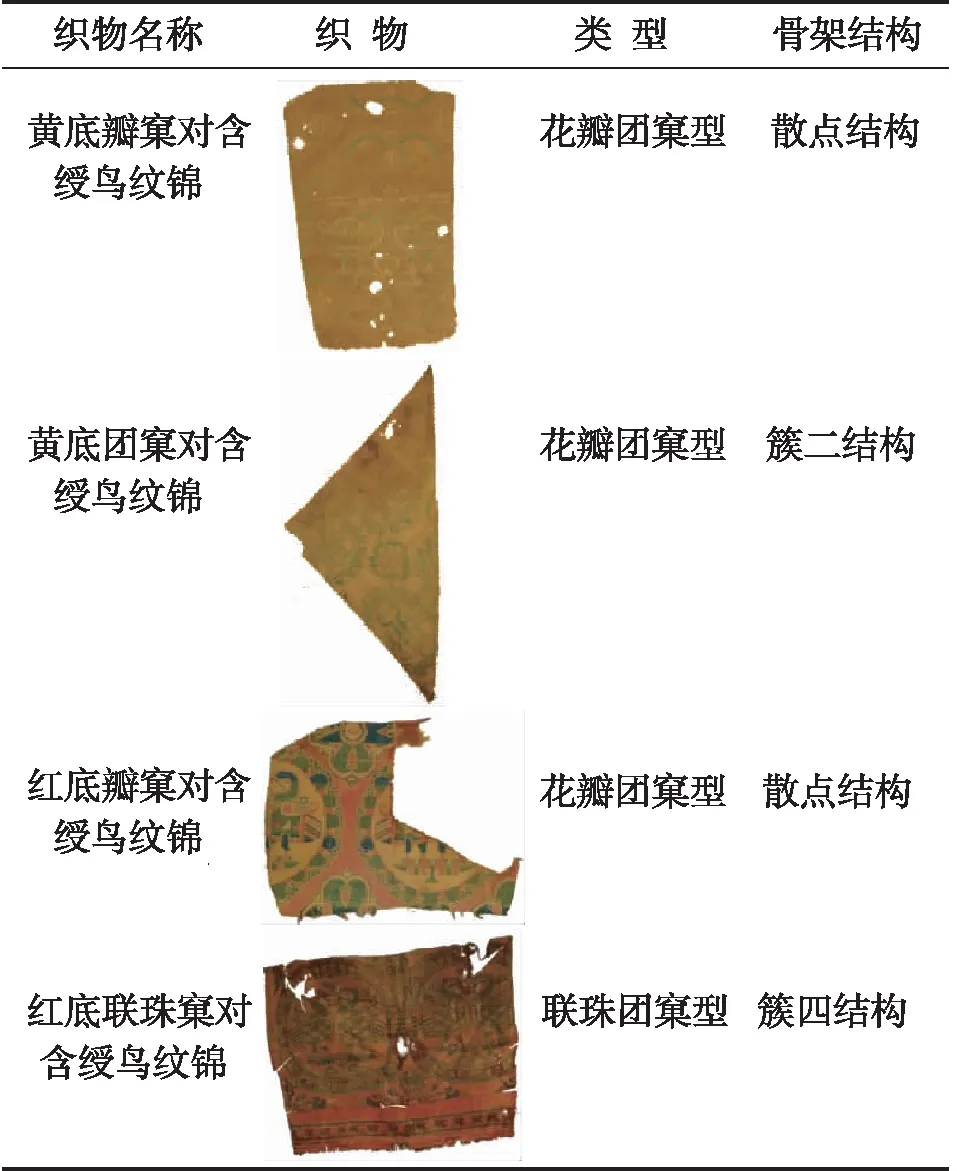

在對館藏的實物進行測量時,著重分析了紋樣的尺寸、布局及織物的顯微組織結構,并使用潘通色卡及傳統色卡對其顏色進行了比對。通過提取測量這些唐代織物殘片的紋樣,從其類型和樣式等方面進行了分類和梳理,具體見表1。

表1館藏織錦殘片的分類和梳理

Tab.1ClassificationandarrangementofthebrocadepiecesinNationalCostumeMuseum

許新國在《都蘭吐蕃墓出土含綬鳥織錦研究》中提到關于含綬鳥的定名,學術界并無統一標準。例如:新疆的考古發掘者將其稱為“戴勝立鳥”“戴勝銜綬鸞鳥”[1];斯坦因將其稱為“銜物立鳥”[2];唐代史書中稱之為“鶻銜瑞草”或“雁銜綬帶”[3];夏鼐先生稱之為“立鳥”[4]。許新國先生將“咀部銜有瓔珞或項鏈,脖后系有綬帶或飄帶一類立鳥圖案”稱為含綬鳥[5]。文中所述含綬鳥為頸后系有綬帶,喙部銜有珠圈或項鏈的一類立鳥,與許新國先生提出的含綬鳥一致。

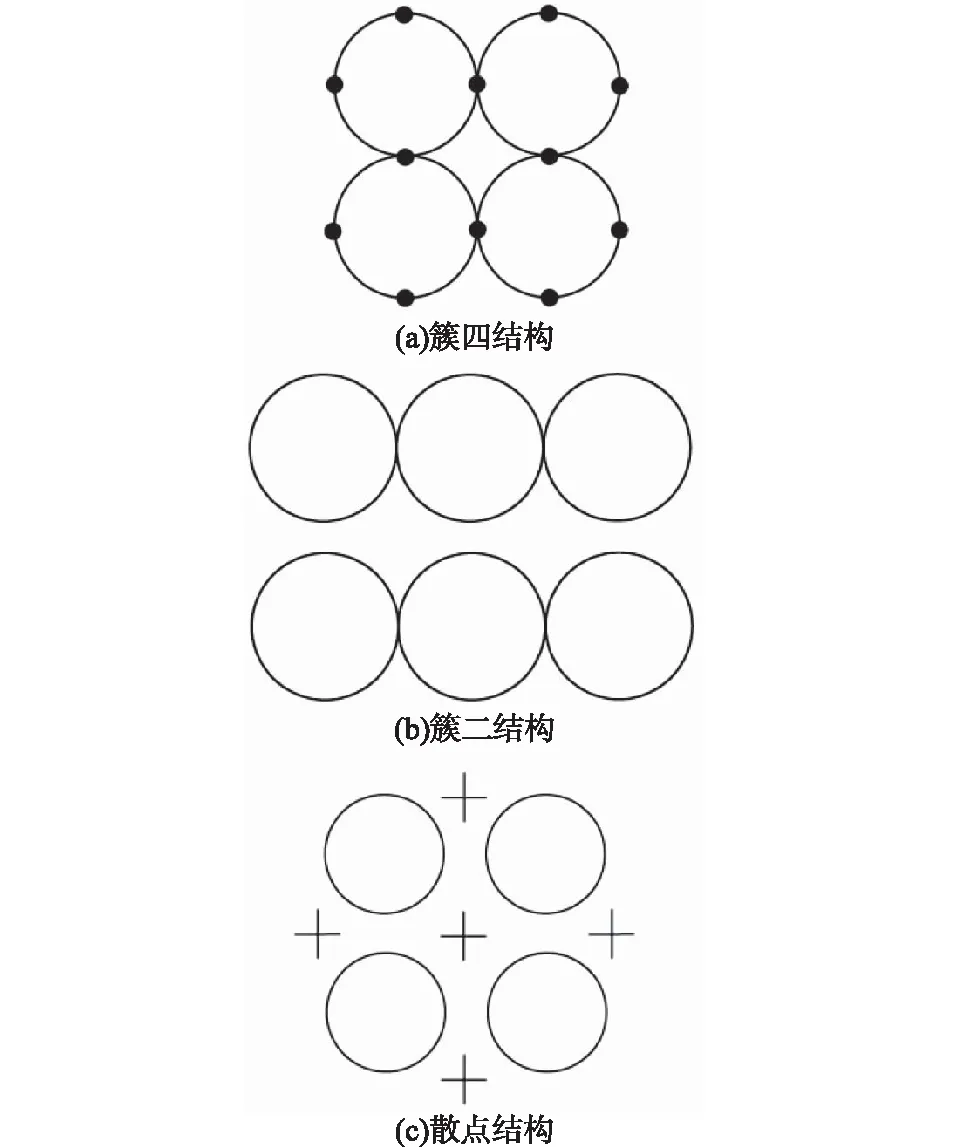

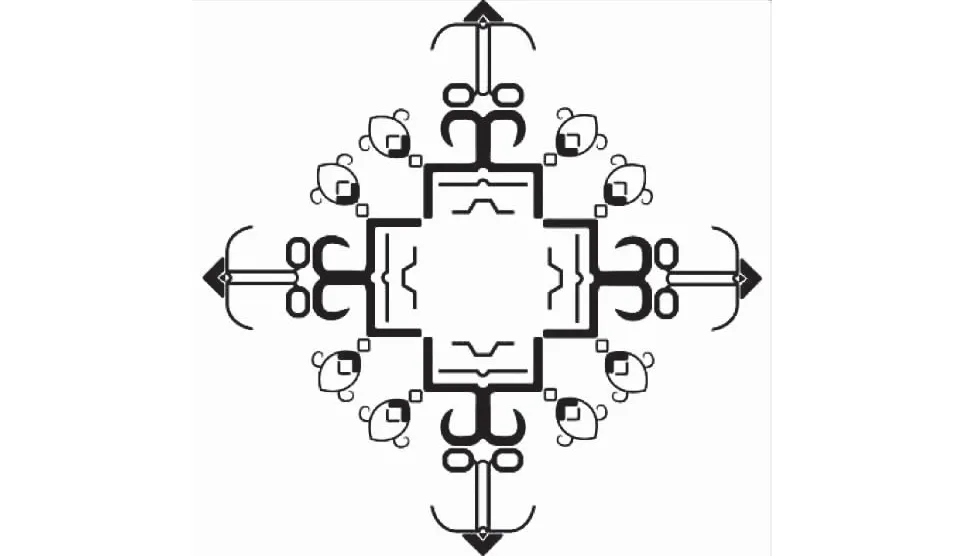

動物紋盛行于南北朝至隋唐。北朝時期,中原受胡風的影響,織錦圖案開始出現大量的胡風題材,其中就包括對含綬鳥紋。對含綬鳥紋通常出現在團窠環中,團窠環是以團窠花卉作環,里面以對鳥為主題紋樣,鳥足部踩有形式較為統一的棕櫚座(因形似棕櫚樹而得名),上有賓花。團窠型有4種形式:花瓣團窠型(又稱瓣窠型)、聯珠團窠型、復合團窠型和蓮花團窠型,其中團窠環的形狀有圓形、豎橢圓形等。賓花較常見的形式為十樣花或軸對稱花,也有以成對的禽類、獸類或人做賓花的形式。團窠紋織物圖案的主要骨架形式有簇四結構、簇二結構、散點結構,其中簇四結構是指環狀團窠四方連續展開的骨架形式,具體如圖1所示。團窠紋由卷云、聯珠或卷繩等紋樣組合構成,各團窠通過獸首、八出小花等紋樣相互搭接,骨架內填有成對的動物紋[6]。

圖1 團窠圖案主要骨架形式Flg.1 Main skeleton form of nest patterns

除了絲綢這種軟質載體,石窟壁畫等硬質載體中也出現有含綬鳥形象。敦煌壁畫中屬于吐蕃占領時期的中唐窟K58中約7世紀末至8世紀中期的一尊涅槃像,其臥佛枕上的織錦即采用蓮花瓣及聯珠作為團窠的含綬鳥紋樣,中唐莫高窟K158涅槃像局部如圖2所示[7]。臥佛枕頭圖案單位之一的復原如圖3所示[8]。復合型團窠內置一只含綬鳥,立于花臺之上,尾羽上翹,綬帶向上飄浮,活靈活現。含綬鳥頭上有翎羽,推測為鳳鳥。

圖2 中唐莫高窟K158涅槃像局部 Flg.2 Part of ( literally means nirvana) statue in Mid-Tang Dynasty Mogao Grottoes

圖3 臥佛枕頭圖案Flg.3 Picture of sleeping buddha's pillow

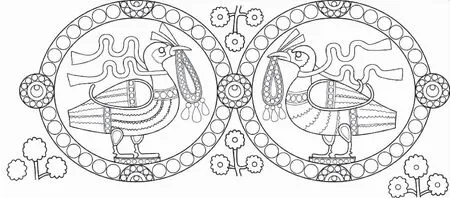

無獨有偶,龜茲石窟克孜爾石窟千佛洞新編第60窟也存在有對含綬鳥紋,約產生于6—7世紀,具體如圖4所示,其線描圖如圖5所示。夏鼐[4]指出,含綬鳥屬于薩珊式紋樣,在克孜爾石窟壁畫和薩珊銀器上都曾出現。壁畫中的對含綬鳥立于兩個聯珠圈內,與圖3敦煌臥佛枕上的含綬鳥形式相同,只不過這里鳥后的綬帶很長,似飄帶向后延伸,造型優美。對鳥口銜聯珠帶,下綴3個珠圈,活靈活現。與其他對含綬鳥紋不同的是:這兩只含綬鳥不是完全相同,鳥身上的水波紋方向相反,左側紋路橫向分割,右側則為縱向,一橫一縱在視覺上形成對比。連接兩個聯珠窠的是一個小的聯珠圈,大小形成對比,視覺上形成一種錯落感。輔花為龜茲壁畫中特有的花樹,表現手法簡單,填充在兩個聯珠窠之間,使畫面看起來更加飽滿。

圖4 新疆拜城克孜爾石窟千佛洞第60窟壁畫 Flg.4 Sixtieth frescoes of Xinjiang Baicheng Kizil Cheonbuldong

圖5 新疆拜城克孜爾石窟千佛洞第60窟壁畫線描Flg.5 Line drawing of the sixtieth frescoes of Xinjiang Baicheng Kizil Cheonbuldong

值得注意的是,公元7世紀中葉,吐蕃帝國上層社會流行聯珠立鳥紋絲綢外衣。公元634年,吐蕃權臣祿東贊到長安,為吐蕃贊普松贊干布請婚,迎娶文成公主。唐代宮廷畫師閻立本所繪《步輦圖》就表現這一盛大請婚場面。吐蕃的祿東贊身穿聯珠立鳥紋錦袍朝見唐太宗,具體如圖6所示(故宮博物院藏)。這里祿東贊所穿的服裝明顯與其他人不同,推測這件錦袍是唐太宗所賜。

圖6 閻立本《步輦圖》身穿聯環立鳥紋錦袍的祿東贊Flg.6 LU Dongzan wearing Sogdiana silk coat in YAN Liben's Bu Nian Tu

2 唐代黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片概況

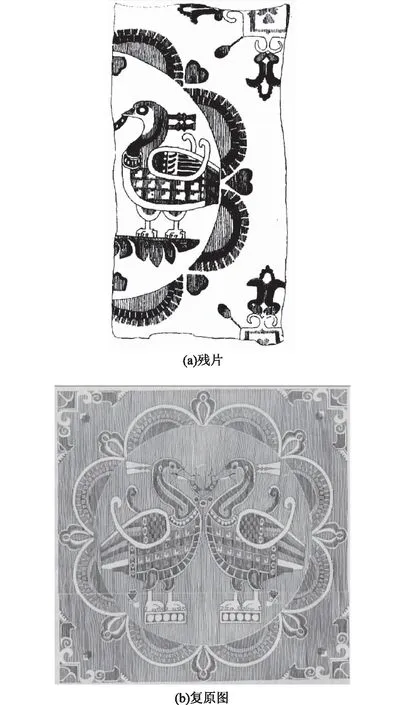

通過對同時期其他保存相對完好的對含綬鳥紋進行研究,得出這一時期對含綬鳥紋的類型與樣式,為黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片圖案的復原提供理論依據。黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片如圖7所示。此片織錦殘片保存狀態穩定,長36.2 cm,寬23.1 cm,上有破洞,織物上有2個殘缺的瓣窠圖案,其中下方的瓣窠存有5個完整的花瓣,左右都有殘缺,中間的對含綬鳥紋左側鳥較為完好,鳥身上的裝飾紋樣清晰可變,右側鳥部分缺失,其他輔助紋樣相對完整;上方的瓣窠僅殘存兩瓣,但仍然可辨別出與下方的瓣窠相同,由此可以看出紋樣經向循環。織物左上角及左下角有殘缺不全的幾何形紋樣,與此對稱的右側也存有一點,但殘缺較為嚴重。

圖7 黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片 Flg.7 A yellow petal nest brocade piece decorated by a pair of silk ribbon birds

3 唐代黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片復原

黃底瓣窠對含綬鳥紋錦殘片瓣窠環縱向高為27.2 cm,橫向殘缺,內側豎團窠圈縱向高22.2 cm,橫向寬20.2 cm,屬于相對較大的團窠,圖案為小部分殘缺的八瓣花環,花瓣主次相間,較有層次。瓣窠內裝飾對含綬鳥圖案,瓣窠外布置的圖案殘缺不全,根據同時期同類型的紋樣可以得出其為對稱的十樣花。織物上方的團窠只有小部分保留,但依然可以看出圖案經向循環間距約28.5 cm,從賓花可以看出圖案緯向循環。此片織錦以棕黃色為底,以黃、綠兩色顯花。在復原過程中,筆者將織錦上的彩色圖案用線描的方式勾勒出來,有利于清晰辨別出紋樣形式。

3.1 主題紋樣

此件織錦的主題紋樣為含綬鳥,具體如圖8所示。其脖子彎曲向上,嘴巴平伸,口銜聯珠帶,下綴3個黃、綠兩色的珠圈,對鳥所銜聯珠帶如圖9所示。圖8中含綬鳥翅尾上翹似卷草,尾巴下勾似排刷;鳥身上的羽毛不是一一呈現,而是加強其形,減弱其數,將羽毛轉化成具有裝飾效果的幾何圖案,保留和突出了鳥的特征,這種加強的作用旨在提高對含綬鳥紋主題紋樣的美觀程度;翅膀和尾巴均有綠色條帶,頸和尾部飾有聯珠條帶;對鳥腹部排列有黃綠兩色的心形圖案,圖案造型和現代撲克上的黑桃相似;對鳥頸部及翅膀上均飾有聯珠圈,腹部裝飾有變形的聯珠圈,呈一定的曲線排列;頸后有兩條呈水平平形的結狀飄帶,飄帶原是薩珊波斯藝術品中常見的裝飾紋樣,在薩珊藝術的雕刻、金銀器等工藝品中大量使用[9]。

圖8 主題紋樣Flg.8 Theme pattern

圖9 鳥所銜聯珠帶Flg.9 Bead belt held in the bird’s mouth

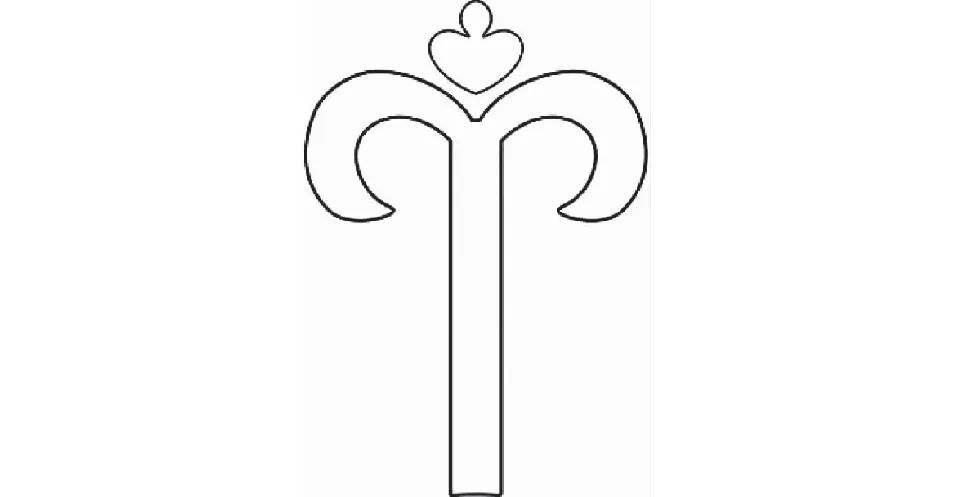

對鳥口銜的聯珠帶樣式多見于薩珊波斯的金幣、銀幣、銀盤等金銀器上的人物頸部[8],聯珠帶上方有一柱狀裝飾紋樣,具體如圖10所示。

含綬鳥這一常見的主題紋樣屬于中亞系統織錦,中國境內比較常見的是青海都蘭吐蕃墓出土的含綬鳥織錦,具體如圖11所示[5]。由此可以看出,此件黃底瓣窠環內的對含綬鳥是當時中亞織錦上比較常見的紋樣。

圖10 聯珠帶上方的柱狀裝飾 Flg.10 Column-shaped decoration on the top of the bead belt

圖11 唐青海都蘭出土含綬鳥織錦 Flg.11 Brocade containing Shou Bird unearthed in Dulan of Qinghai Province in Tang Dynasty

3.2 輔助紋樣

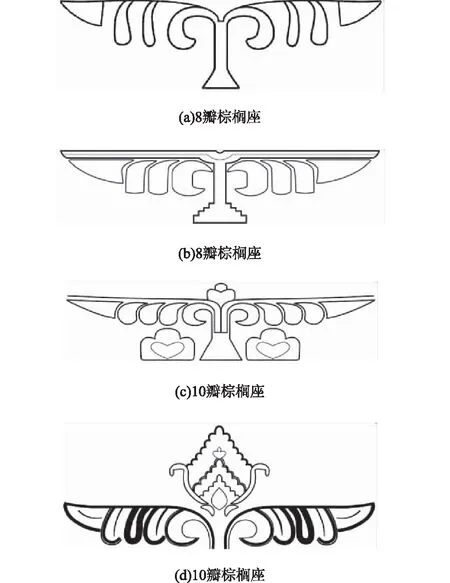

形態不一的輔助紋樣,作為一種補充出現在團窠環內的邊角處或團窠環外,使圖案更為充實飽滿。團窠環內的對含綬鳥立于向內卷起反向而生的花臺(即棕櫚座)之上。棕櫚座的外形為“T”狀,主干上細下粗呈錐形,臺面由左右各5片的卷曲瓣狀葉片組成,曲線優美,造型靈動,與上面靜態的立鳥形成對比。在不同的對含綬鳥紋織錦殘片中,棕櫚座的形式各不相同,棕櫚座的葉片數量也不固定,少則6片,多則12片,各式棕櫚座如圖12所示。圖12(a)中黃底團窠對含綬鳥紋錦中的棕櫚座,為最簡單的8瓣棕櫚座;圖12(b)中紅底瓣窠對含綬鳥紋錦中的棕櫚座為較為平直的8瓣棕櫚座;圖12(c)中紅底聯珠窠對含綬鳥紋錦中的棕櫚座為10瓣,上方及左右兩側布置有心形圖案;圖12(d)中黃底瓣窠對含綬鳥紋錦,為10瓣棕櫚座,其上方布置了心形圖案。

圖12 各種棕櫚座形式Flg.12 Various palms-bed forms

團窠內最上方及下方均填充心形圖案,使團窠更加飽滿,具體如圖13所示。圖14為團窠環外十樣花。團窠環外填充有十樣花,但殘片十樣花的中心殘缺,無法得出中心圖案的樣式,所以在復原過程中沒有繪制出中心紋樣。

圖13 團窠環內最上方與最下方填充圖案Flg.13 Fill pattern at the bottom of the flower mission ring

圖14 團窠環外十樣花Flg.14 Cruciate flower outside the flower mission ring

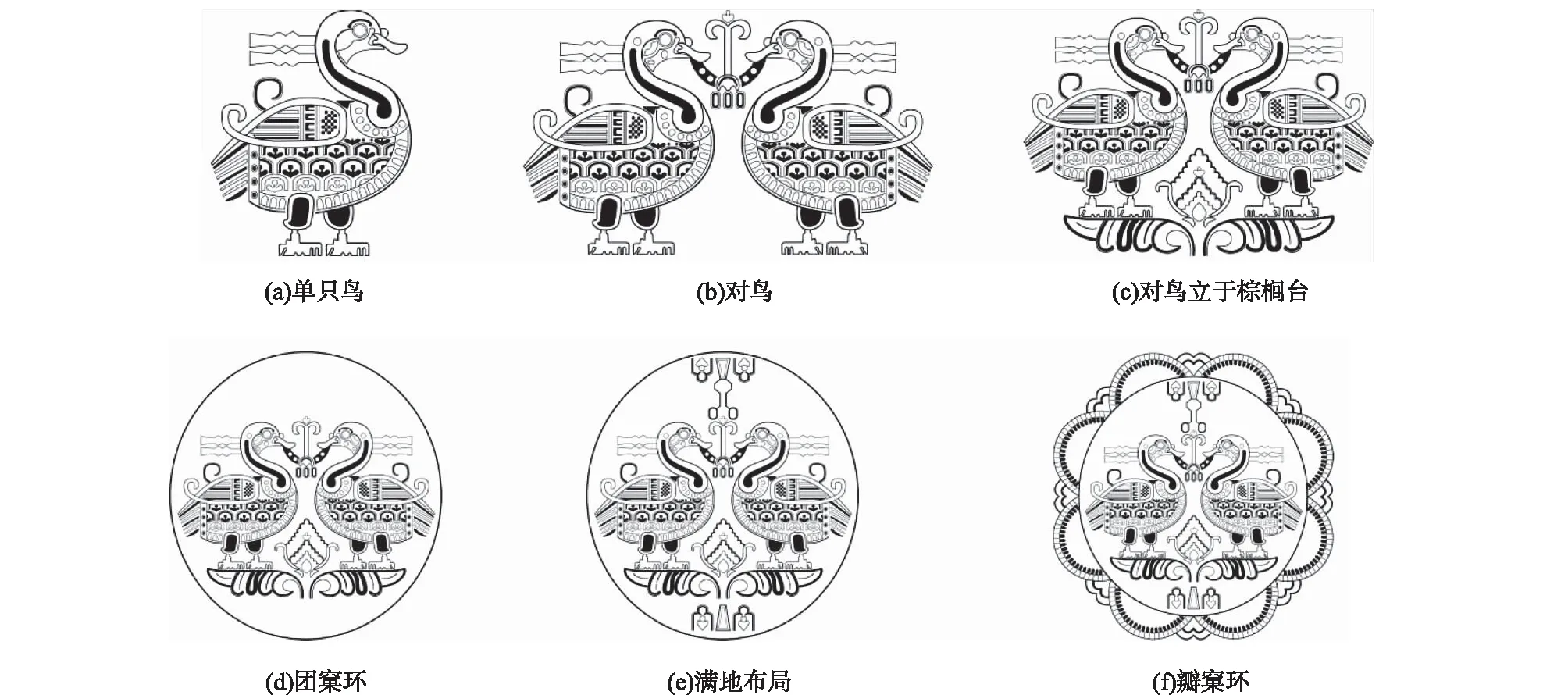

3.3 紋樣單元與骨架

瓣窠對含綬鳥紋樣單元的形成過程如圖15所示。針對此過程作出以下推斷:首先完成單只鳥的造型(見圖15(a));而兩只鳥相對而立又形成了另一種組成方式,多了一層對稱美,在形式上具有齊整、對稱、平衡的特點(見圖15(b)); 曹操的《短歌

行》中有曰:“月明星稀, 烏鵲南飛。繞樹三匝, 何枝可依?”這里的含綬鳥有枝可依,立于棕櫚臺上,給人一種安定感(見圖15(c));團窠環將對鳥統一在一個共同體中,與外界隔離,形成一個小個體(見圖15(d));古代的織錦中,構圖講求圓滿,多為 “滿地花”的形式,因此在豎橢圓形的團窠環中空白處均布置心形圖案,使團窠環看起來更加飽滿(見圖15(e));最后在團窠環外布置8個花瓣形紋樣(大小相間看起來像多層的花瓣),形成瓣窠環(見圖15(f))。至此,一個完整的黃底瓣窠對含綬鳥圖案形成。

在團窠環外填充的紋樣稱之為“賓花”,賓花的樣式有多種,常見的有:十樣花(又稱十字花,即構圖為十字,適合瓣窠之間的空隙紋樣)或軸對稱花。在團窠環的空隙處均衡排列有十樣花,這種構架模式屬于九宮格程式,具有條理、節奏感,這種程式化的圖案構成是華夏民族傳統繪畫藝術的形式法則。在構圖中圓中有方,方圓的結合使得圖案看起來落落大方。

圖15 瓣窠對含綬鳥紋的形成過程Flg.15 Processes of the petal-shaped flower mission forming silk ribbon bird pattern

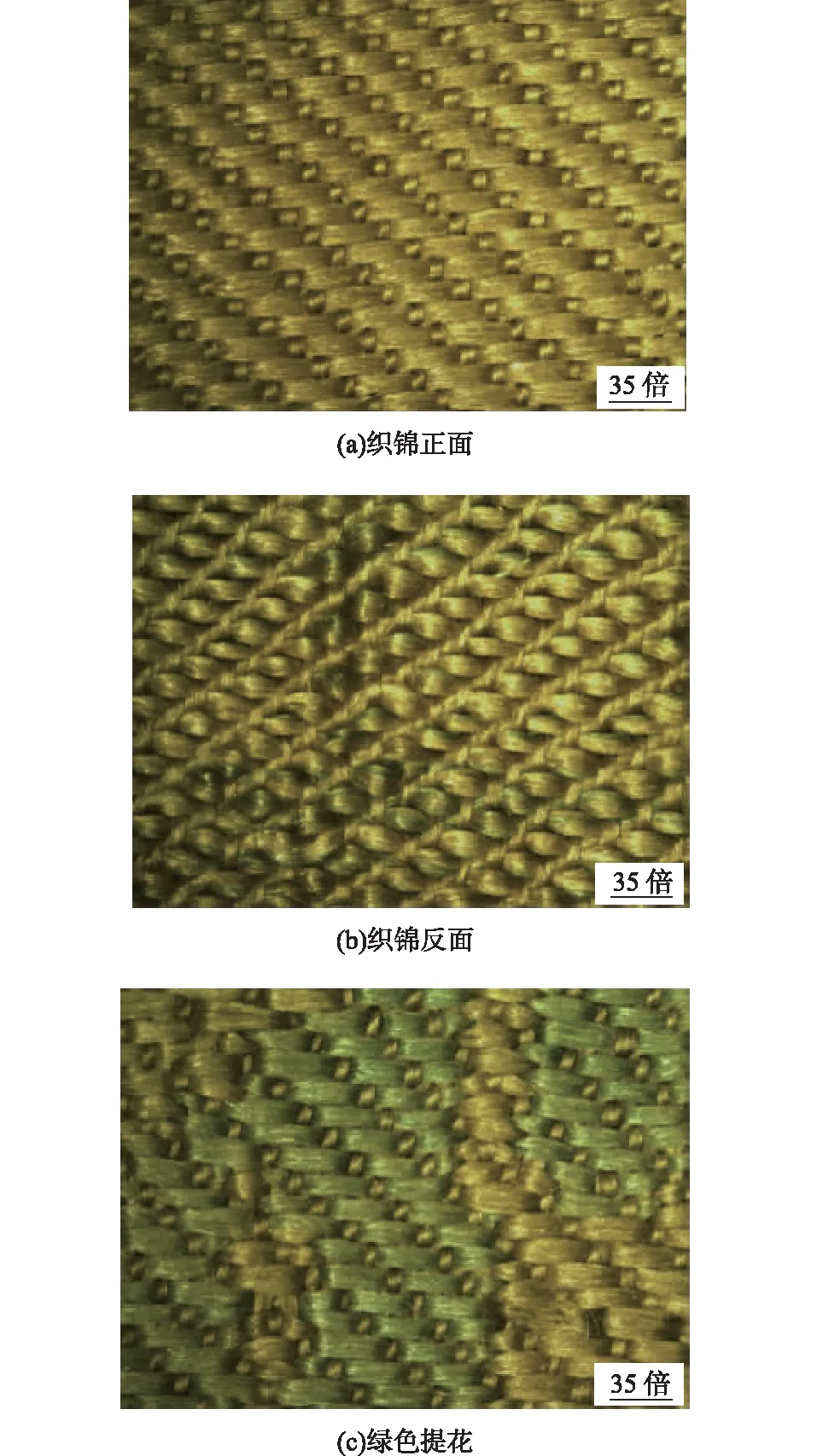

這件織錦殘片從制造技術來看,屬于典型的中亞系統織錦。其材料組織結構如圖16所示。由圖16可以看出,此件織錦為斜紋緯錦,組織結構為斜紋緯二重組織,明經為Z捻,單根排列;夾經為Z捻,單根排列;緯線無捻,單根排列。此件織物年代久遠,所呈現出來的顏色并非本色,現在看到的織錦有3色,并且通過3種顏色穿插運用,使顏色看起來非常豐富。

圖16 材料組織結構 Flg.16 Microstructure diagram of materials

中國早期的織造技術是上下循環、左右不循環,西方正好相反,唐代吸收了西方的方法,創制了上下左右都能循環的織造技術,織出了團花,同時也出現了表里互換而顯花的緯錦。唐詩中有很多描寫織錦圖案的詩句,如秦韜玉在《織錦婦》中寫到:“合蟬巧間雙盤帶,聯雁斜銜小折枝。”這里描寫的主題紋樣就是銜有折枝的雙雁。史料記載,在唐代以后出現了大量的粟特織錦,隋唐時期,中原織錦的平紋經錦向斜紋經錦轉變,圖案排列出現了四方連續的構圖模式[8]。從殘存的織物圖案,再結合以上的總結可得出,此件織錦殘片的圖案為散點結構,呈四方連續, 唐黃底瓣窠對含綬鳥紋錦圖案排列示意如圖17所示。這種排列方式反復中見條理,既豐富了畫面內容,又具有節奏與韻律的美感。

圖17 黃底瓣窠對含綬鳥紋錦圖案排列示意Flg.17 Pattern restoration of the yellow petal nest brocade pieces decorated by silk ribbon bird

4 含綬鳥的含義

關于對鳥的象征意義,文中經過論證推測為兩種:①愛情的象征;②祥瑞的象征。《詩經·周南》之《關雎》有曰:“關關雎鳩,在河之洲。窈宨淑女,君子好逑。”這里的雎鳩是一種水鳥,它們雌雄雙依,情意專一,是愛情的象征。漢樂府詩《孔雀東南飛》中有曰:“中有雙飛鳥,自名為鴛鴦。仰頭相向鳴,夜夜達五更。”這是對鳥藝術的詩化語言,雙鴛鴦相親相愛、矢志不渝。詩里用雙鴛鴦比喻愛情,是對鳥藝術內涵的明確轉化。《新唐書》中百官的服飾規制:三品以上服綾,以鵠銜瑞草,雁銜綬帶[10]。這里的含綬鳥是祥瑞的象征,是一種吉祥圖案。這種類型的紋樣不見于粟特本土,應由移居到大唐境內的粟特人創作[11]。在中國對鳥、對馬、對龍、對鳳等都是一種吉祥圖案,由此推測對含綬鳥紋應是粟特人為了迎合唐朝的審美趣味所創造的。因此,對含綬鳥這一藝術主題和構圖的形成絕不是單一文化的展現,它是多種文化共同影響的結果。

5 結語

通過復原此件含綬鳥紋錦,并對比其他同類型的織錦,可以得出:①含綬鳥為對鳥,均出現在團窠環中,腳踏棕櫚座,鳥嘴銜有綬帶,頸后系有飄帶,鳥的頸部、腹部、尾部等普遍用聯珠裝飾;②團窠環的形式有多種,有瓣窠環、聯珠環、折枝花環、蓮花環或幾種形式組成的復合式環等;③填充在團窠環四周的賓花形式不一,有十樣花、花樹、八角星紋等;④從組織結構上看,這件織錦為斜紋緯錦,以棕黃色作底,黃、綠兩色顯花,經線加Z捻,緯線無捻,由于西方織錦的特點是采用Z捻,而東方采用S捻,因此該織錦歸屬于西方織錦系統;⑤對含綬鳥紋的組成形式具有對稱、規則、連續的特征,有豐富的韻律感。在排列方式上,以一個相對獨立的個體為基本單元,每個單元的對稱中心為主題紋樣所處的位置,以一個基本單元重復循環若干次,構成四方連續的圖案。在排列上為散點式排列,單元之間相互呼應,和諧統一又自然生動,這種程式化的排列方式歸屬于“薩珊波斯式”,是代表唐代審美趣味的較為典型的構圖模式。由此可見,對含綬鳥紋在唐代盛極一時,被廣泛應用。

參考文獻:

[1]新疆維吾爾自治區博物館出土文物展覽工作組.絲綢之路·漢唐織物[M].北京:文物出版社,1973.

[2] 奧雷爾·斯坦因. 亞洲腹地考古圖記:第1卷[M].艾力江,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2004.

[3] 歐陽修,宋祁.新唐書[M].上海:中華書局,2003.

[4] 夏鼐.新疆新發現的古代絲織品[J].考古學報,1963(1):45-76,156-170.

XIA Nai. New finds of ancient silk fabrics in sinking[J].Acta Archaeological Sinica,1963(1):45-76,156-170. (in Chinese)

[5] 許新國.都蘭吐蕃墓出土含綬鳥織錦研究[J].中國藏學,1996(1):3-26,封二,封三.

XU Xinguo.Study on the brocade silk ribbon bird brocade Tubo tomb unearthed in Dulan[J]. China Tibetology,1996(1):3-26,inside front cover,inside back cover.(in Chinese)

[6] 趙豐.中國絲綢藝術史[M].北京:文物出版社,2005:145-146.

[7] 敦煌文物研究所.中國石窟:敦煌莫高窟(四) [M].北京:文物出版社,2013.

[8] 常莎娜.中國敦煌歷代服飾圖案[M].北京:中國輕工業出版社,2001:148.

[9] 趙豐,齊東方.錦上胡風:絲綢之路紡織品上的西方影響(4—8世紀)[M]. 上海:上海古籍出版社,2011.

[10] 趙豐. 錦程:中國絲綢與絲綢之路[M].黃山:黃山書社,2016.

[11] 康馬泰.唐風吹拂撒馬爾罕:粟特藝術與中國、波斯、印度、拜占庭[M].毛銘,譯.桂林:漓江出版社,2016.