我與呂必松的師生情緣

/ 山東省濟南歷城第二中學

那天,得到先生去世的消息,我非常悲痛。翻開《語言教育與對外漢語教學》,先生寄贈時鼓勵的話語和先生的親筆簽名,赫然映入眼簾。淚水,不由滾涌而下。

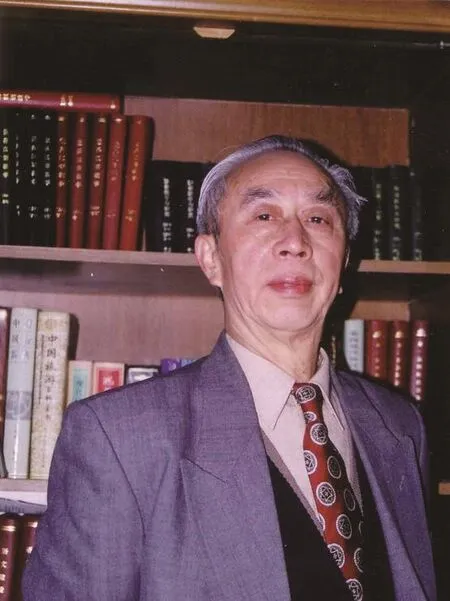

我與呂先生相識,緣于12年前的問學。那時,我還只是一個青年大學生。先生對后學的鼓勵和熱情幫助,銘刻于心。他是充滿仁愛的師者,誨人不倦;他是寒日的暖陽,春暉德澤;他有青松的風骨,風格崇高。

相識:大家的氣質與感動

大學期間,我迷上了“對外漢語教學”。一次,華東師范大學的王德春教授來校講授《語言學理論》,我負責全程陪同。講課休息期間,我們談起“對外漢語教學”,自然也提及了學科創始人呂先生。他說,關于這一學科的名稱、性質、定位,你不妨問問呂必松先生。

終于,我鼓起勇氣,在2005年11月22日給先生發了一封電子郵件,信中提出了我的想法:“對外漢語教學首先是教學,其次是作為外語的漢語教學,中心應當是教學。從教學的角度來把握,更能從本質上把握對外漢語教學的學科性質。”信件發出之后,心里甚是忐忑。當時的我并未意識到,在我面前即將敞開一扇通往學術殿堂的大門,更沒有想到的是,第二天下午就收到了先生的回信:“月陽老師,謝謝您給我寫信。只是我早已不在其位,難以把握對外漢語教學的全局。有時應邀就某個題目談談個人的看法,也不過是坐井觀天。我非常贊成您的看法——理論建設永遠是學科建設的關鍵。……當前最重要的是如何提高教學效率,讓更多的人不要因為覺得漢語難學而望而生畏。我這幾年想得最多的也是這個問題。今年秋季開學初在北京語言大學講了幾堂課,討論的內容好像正是您所關心的,我把講稿(《對外漢語教學的學科性質和學科理論建設》)發給您,希望您多提批評意見。呂必松。”

屋外的陽光,透過明凈的玻璃窗子,暖暖的,正如先生的關懷。我趕緊將先生的新作打印出來,一遍一遍地閱讀消化。幾天后,我撥通了在心里默念了千百遍的北京號碼。先生的清脆爽朗的聲音,回蕩在電話的那頭。12月3日,劉珣先生在“中育·新浪對外漢語教學名家講堂”做了“對外漢語教學是什么樣的學科——在新的形勢下對學科性質、特點的再認識”的演講,我們論壇里的幾位好友,反復討論,決定由我再次寫信向先生求教。不久,再一次收到了先生的回復:“由于大家都知道的原因,對學科性質有不同的認識難以避免。劉珣教授和我等不斷闡明自己的觀點,是希望我們的學科能沿著正確的方向繼續發展。學科性質的正確定位是一件大事,不過這個問題的解決,還需要一個過程。當前除了繼續討論學科性質之外,還需要多做實事,因為實踐才是檢驗真理的標準……”

先生有仁愛之心,回信注意自然啟發,著重新的發現。做論文要有新的資料或者新的見解,如果資料和見解都沒有什么可取,則做論文也沒有什么益處。先生對學術的嚴謹態度由此可見一斑。2006年4月,我就此寫了一篇文章發給先生,想請他幫忙掌掌眼。先生鼓勵說:“你的論文提綱很全面,提不出修改意見。望能早日完成。”再后來,他寄贈的《語言教育與對外漢語教學》到了,扉頁上是他的親筆題字“月陽先生教正”,下方則是先生的簽名。我的內心十分感動,同時又有許多不安,自己何德何能得到先生的青睞。我只能將自己的思考盡快連屬成文,才能不辜負先生的厚望。當時代很浮躁的時候,先生始終保持著剛正不阿,始終保持著內心的寧靜,知道學科從哪里來、往哪里去,知道自己的擔當與使命,這是多么可貴呀。再后來,對外漢語教學走向了“漢語國際推廣”,走向了全球化背景下的“漢語國際教育”。我深知,這是先生等人積極呼吁奔走之功也。

而今,十幾年前的求教問學的情景,歷歷在目。在人生歲月中,呂先生是最讓我感激,給我最多鼓勵的師者長者之一。他的師者風范,在我的眼里和心里是偉大的。

高標:黨和人民滿意的四有好老師

先生晚年,創辦了北京新亞研修學院。他深知“致天下之治者在人才”。他從北京語言大學退休時已年過花甲,但為了為國家培養更多適應社會發展的優秀人才,他又以仁者之心創辦了這所新型大學。眾所周知,錢穆先生晚年,也曾在香港創辦新亞書院,并親自寫校歌。其時,錢穆先生在中國自信正跌落谷底之時,希望國人對于自己的文化保持著“溫情與敬意”,他曾有言,“今日之國運,吾儕從事學術教育工作者皆不得辭其咎”。是啊,國家的發展進步,離不開人才。錢學森、鄧稼先,這些優秀人才的先進事跡已經表明,國家建設和國家治理的現代化需要一大批人才們發揚甘于奉獻、敢于擔當、善于作為的時代精神。

作為中國特色社會主義偉大事業的建設者之一,呂先生他拒絕的是精致利己主義、個人主義,一生都在為理論創造、學術繁榮貢獻力量,沒有辜負偉大時代賦予的光榮使命。記得先生曾有一句名言:“高山有頂事業無盡,人生苦短精神永流。”我們由此可見先生的文化態度和價值觀,也可見先生“以天下為己任”的胸襟。為國家的事業奮斗不息探索不止,更見他的偉大人格。他一生有大境界、大視野、大理想、大追求,讓個人的追求和探索成為祖國精彩的一部分。

臧克家曾稱贊恩師聞一多為“高標”。我始終認為,呂必松先生的清風亮節嘉德懿范也是“高標”,本身就是對學生最好的教育。呂先生雖然不是我學校里的授業恩師,但他教我如何做學問、看待世事。最近,我一直在思考,先生他教給我的有哪些,我想來想去,概括了這么幾點:一是他對國家對事業的熱愛與責任,二是他對真理的探索與堅守,三是他對學術的謹嚴與虔敬,四是對學生的熱忱與期許。這是他留給我,也是留給眾人的四把鑰匙。有了這鑰匙,人們可以去領略真理學術的旨味,去感受詩意人生之美。如今,我也在打造自己的鑰匙。每當我面對學生的疑難困惑的時候,我也不以教育者自居,居高臨下地板起臉說教,而是像和朋友聊天一樣,把我所知道的、所想到的、所感受到的交流分享。我頓時感到,我或許真的在某些方面還是繼承了先生的一脈香火的。再者,我所理解的中國的理想的師生關系,并非只有知識與技能的傳授,還當有生活的關心、人格的培育、性情的陶冶、道德的熏染,也正如“好老師”的內涵——“有理想信念、有道德情操、有扎實知識、有仁愛之心”。而每一位良師最大的本事,就是做到“四有”,做好學生的引路人。是的,為師當如呂先生。

高風懿行,自成楷式。致敬,大國良師呂必松先生!