時代肖像背后的人文情懷

《家客》是一部為上海這座城市的人、歷史、文化而書寫的作品。它有敘事上的細膩與謙卑、世俗與尊貴,也有氣質上兼容并包、海納百川,它賡續了海派話劇的藝術傳統、文化基因,又依托時代、審美的演進為海派話劇增添了新時代的新質,令其更加的精致與厚實。

“生活里是沒有如果的,只能有一種活法。”然而,在戲劇的虛擬時空中,劇作家卻偏偏為他的人物賦予了三種不同的活法和抉擇,設置了三種迥異的命運走向和人生況味,在想象與虛構、歸來與離去、堅守與舍棄、理想與世俗的糾結、錯位中,給平淡的人生增添了更多的偶然與波瀾。如果生活中果真有重新選擇的機會,你還會忠于自己的理想與信念嗎?這就是話劇《家客》搭建起的敘事邏輯和敘事倫理,一個開放的、不確定的又帶有荒誕意味的精神世界。由上海話劇藝術中心出品、喻榮軍編劇的話劇《家客》可謂近年來國內原創話劇的上乘之作。它用陌生化的情節結構講述時代變遷下的百態人生,用纖細的情感神經支撐起一代人的精神理想,用多彩的時代肖像映襯出知識分子的情懷與良知。它是這個時代的記錄者,更是這個時代的深思者、守望者。

一

1976年這一年,發生的重大歷史事件和歷史轉折改變了無數人的命運,自然也包括劇中的三個主角馬時途、莫桑晚、夏滿天。這一年,正在唐山出差的馬時途,遭遇了大地震,剛剛收到的公款也在地震中遺失了。此時的馬時途會如何選擇?是回到上海接受“貪污失職”的處理,還是留在唐山隱姓埋名,開啟新的生活,抑或回來告別后再選擇消失。這個全劇敘事的元背景成為牽制劇作三種情節走向的關鍵。馬時途的選擇關系著自己的命運,更影響著莫桑晚、夏滿天在此后40年里的身份認同與命運沉浮。而每一次情節的演進和突轉的背后,似乎都隱含著時代與人的精神世界之間某種隱秘而復雜的聯系:40年的時間流轉帶來了社會物質生活的煥然一新,也從深層次上改變著人的精神世界和價值判斷,那些我們曾經堅守的、追逐的、信仰的東西,是否在時代的發展中變得黯淡無光?是否早已淹沒于庸常的世俗生活中,失去了思想的棱角?劇作以“家客”為名,隱隱透露著劇作者對人物命運、心態轉換背后精神危機的追問與反思。

倘若從時代的宏觀視角,最先觸及“家客”身份的是夏滿天。他的“客人”心態主要來自于社會身份的邊緣、失落。“我們這代人,在這個國家,卻始終活得像個客人,都太識相了”,曾經的歌劇演員、文化局副局長,曾經懷揣的藝術理想、文化堅守、社會使命感,在疾馳的社會發展中變得毫無用武之地,在他的身上,知識分子的骨氣、操守與一輩子的忍氣吞聲、謹小慎微構成了矛盾的統一體。與他生活在同一屋檐下的莫桑晚,曾經“不食人間煙火的仙女”、傲氣十足的名牌大學社會學教授,退休后卻遠離書齋,蟄伏陋室,沉浸于茶米油鹽醬醋。而當一個看不慣大學變成利己主義者的家園、把聰明才智發揮在同詐騙電話斗智斗勇的過程中的知識分子莫桑晚變成“學問有個屁用,能頂得上一斤雞毛菜”、每日跑銀行倒騰存款的家庭主婦莫桑晚時,那種精神境界的巨大反差,則多少讓人在嘆息之余感喟時代、生活的無奈與殘忍。馬時途是為國家的工業發展做出過重要貢獻的人,然而,隨著工廠的倒閉,“工人老大哥”“國家主人”的身份也因“產能過剩”被這個時代淘汰了,成了名副其實的被遺忘者。劇中的三個主角無一例外都曾是這個國家建設的主人,結果卻不約而同地變成了國家的客人,從改革的參與者變成了看客甚至多余人。當然,他們也在嘗試改變,第二幕中,依舊懷揣著理想的夏滿天希望用《今夜無人入眠》引領那些沉迷于流行文化中的歌者,用嚴肅藝術召喚人們麻木的心靈,然而,他改造現實的努力最終變成了對知識分子尊嚴的屈辱,直至讓其付出了生命的代價。是這個時代不再需要他們的參與和貢獻?還是他們的精神信仰已經成為“產能過剩”的代名詞,被這個時代所遺忘、拋棄?顯然,來自社會身份的落差感、挫敗感是劇作家所呈現的“家客”心態的第一重反思。它所描繪的是一幅沉郁的、憂患的時代表情。

返回微觀的家庭視角,劇中第二幕、第三幕的“闖入者”“神秘人”馬時途也是“家客”。正是他的出現,引發了劇中人一系列情感和心態的起伏。對于馬時途而言,再次的到訪,可能是尋根,也可能是救贖,還可能是挽救,他想放下背負了40年的精神包袱,也想再次回到原點,見一見生命中他曾經兩次“救過”的女人。他本應是這個家庭的主人,可是歷史的牽連、精神世界的差異以及特定時代人與人之間的相互摧殘,讓他主動選擇了漂泊。40年間他飽受身體的放逐與精神的孤獨,唯一支撐他的便是莫桑晚在家庭和學術上取得了成果。這種帶有自我犧牲意味的漂泊,看似偉大而崇高,實際上卻是自慚與悲涼。當這樣一位客人突然造訪,可想而知,帶給莫桑晚、夏滿天的不僅僅是恐懼、不安、憤怒、荒唐,更是一種無法預測的未來。對于如今的這兩位家庭主人而言,吃飯、睡覺、去公園、拌嘴、相互抱怨等等已然成為生活的一部分,但馬時途的到來,徹底打破了這些。只是這一次,他所要打破的不是家庭的圓滿、情感的和諧,而是那日漸僵死、麻木的精神和早已習慣了的生活。是馬時途說服了夏滿天,重新燃起了藝術的激情,整理譜子,教人唱歌;也是透過他的人生經歷和夏滿天的死亡,大學教授身份的莫桑晚“回歸”了,她拿起電話對大學的學術不端行為提出了嚴厲的批評,并重新審視他們這一代知識分子的責任與擔當。“家客”馬時途在劇中成了一股力量,他牽引出的不只是40年乃至更為久遠的歷史,更是激活了深埋在每個人心靈深處的“初心”。由此而言,植根于個體經歷、人生選擇基礎上的精神思辨,以及對自我價值、尊嚴、理想的召喚與高揚,構成了“家客”心態的第二重反思。這又是一副有溫度、有立場的生命表情。

喻榮軍在《家客》中創造了一個非常有趣的結構。表面上看全劇三幕講述的是三種不同的生活可能,卻環環相扣,人物關系、情節發展也相互黏連、彼此呼應。三幕的結尾都以莫桑晚的“瞎想想”結束,然后也是這個“瞎想想”為新的敘事埋下伏筆。實際上,細細品味三幕的布局,其實第一幕更像是真實生活的寫照,也更加合乎生活邏輯、人情事理。當年的馬時途會像大多數人一樣,夾雜著劫后余生的心態回到上海,接受組織的調查與命運的安排。由此,他的生活發生了巨大轉折,從“文革”中的“紅人”變成了蹲過大牢、沒有正經工作的看門人,這種人生的荒誕無常讓他在拆遷的前一周對妻子莫桑晚再次表達了愧疚。就在此時,一臺在他們兩個人生活中帶有特殊意義的老式打字機的出現,不僅觸動了馬時途內心的軟肋,也勾起了莫桑晚對自身命運和選擇的遐想—夏滿天“回家”了……1976年,如果馬時途“沒有從唐山回上海”或者“從唐山回到上海,又走了”,莫桑晚會不會成為一個響當當的知識分子,生活在高知家庭,享受著家庭和婚姻的幸福?于是,沿著這條遐想的主線,三個人的故事有了新的可能。只是每一次的“重新開始”,不管是真實還是虛構、主人抑或客人,生活本身并沒有對錯之分,也并不都是完美的、遂愿的,最終經受拷問與磨礪的還是人性,而這也是這部作品對于當下的最大觀照。

話劇《家客》

二

《家客》延續了喻榮軍在《去年冬天》《活性炭》中采用的溫情筆調,但這次他沒有再把對親情、家庭的感悟與兩代人的溝通作為敘事重心,而是潛入一代人的生命軌跡,從他們的精神肌理中尋找時代的文脈、追尋城市的鄉愁,守望一代人、一個城市40年的情感記憶。

劇作的空間設置在一所帶有院落的老式平房里。這是馬時途出生的地方,也是他漂泊異鄉魂牽夢繞的地方。這里留下了他的青春、理想、愛情,也寄予著他對上海這座城市永恒的記憶。40年間,馬時途不斷地通過閱讀報紙了解上海的變化,關注著這里的一舉一動,他的記憶已經構成了這所老房子不可分割的歷史,這是召喚他回來的“鄉愁”。生活在這里的夏滿天、莫桑晚似乎沒有記憶的負擔,他們把這座房子打理得井井有條,甚至都不愿意有任何的改變,可就是在這種習以為常的空間里,他們漸漸變得焦灼、散漫、缺少了方向感。曾幾何時,這座房子記錄下了他們奮斗的歷程,詮釋了理想、抱負、責任、堅守這些知識分子的精神蘊涵,如今卻都淹沒在瑣碎的世俗生活中。它們是留在這所房子里的“鄉愁”,召喚著夏滿天、莫桑晚的尊嚴與本真。除了物理空間帶來的“鄉愁”,該劇還通過對逝去時光的追憶表達了另一種文化意義上的“鄉愁”,即無論是生活在上海,還是再次回到上海,心靈、情感上的上海永遠也回不去了。它不是散落于日常生活中的“喝個咖啡吃點兒面包”、做個“蔥烤鯽魚”“四喜烤麩”、說幾句上海話的俏皮話,而是鐫刻著一代人刻骨銘心的生命體驗的人文記憶。劇中,馬時途回憶同莫桑晚第一次見面的情形,每個細節歷歷在目:“那天陽光真好。我從廠里跑出來,你就站在陽光底下,推著那輛永久牌自行車,整個世界都不一樣了……你從朱家角騎到了浦東,我大汗淋漓地從工廠里跑出來,穿著背心,渾身臟兮兮的……”多么單純、質樸、真實的情感表達和生活場景,而如今,這些上海人曾經的城市記憶都沒有了。“以前人們的生活在那里上演,現在卻真的要演戲了。戲是有了,單單生活沒有了。”莫桑晚對工廠變成劇場、過去美好時光的調侃聽起來有些自嘲,背后透露出的卻是荒誕與無奈。40年滄海桑田,美好的東西早已一去不復返了,然而,偏偏馬時途卻一直在異鄉守護著它們,可嘆可敬。

在劇本的舞臺提示里,喻榮軍把處于上海中心地帶的老房子形容為“一處世外桃源”“城市的繁榮與喧囂時刻對它進行著擠壓,可它卻是靜止的、卓然的,是回憶,是態度,更是堅持”。但我更愿意將這座老房子看成是“精神的孤島”,馬時途在守護著它,夏滿天、莫桑晚也在用自己的改變修繕著它、維護著它。因為在這些“孤島”的土地上,曾經留下了一代甚至是幾代人生活、奮斗的印記,留下了一座城市的集體記憶、文化脈絡。遺憾的是,三幕不同故事里,它都難擋被拆除的命運。面對不斷加速的城市化腳步,面對科技文明對精神文明的不斷沖擊,依附于“孤島”之上的鄉愁是否還會常常被人記起?它所面對的現實危機與劇中知識分子面臨的信仰危機、尊嚴危機一樣,都是劇作者留給我們的現代性哲思。

三

多年來,以演出地域為基礎,評論界給話劇貼上了“京味兒”“海派”“津門”等不同的文化標簽。這些標簽雖然并不能成為我們觀賞話劇演出、判斷創作高下的標準,但是卻在無形中顯示了話劇與特定地域文化、時代演進、傳統底蘊乃至風俗語言之間的藝術關聯。《家客》是一部為上海這座城市的人、歷史、文化而書寫的作品。它有敘事上的細膩與謙卑、世俗與尊貴,也有氣質上兼容并包、海納百川,它賡續了海派話劇的藝術傳統、文化基因,又依托時代、審美的演進為海派話劇增添了新時代的新質,令其更加的精致與厚實。

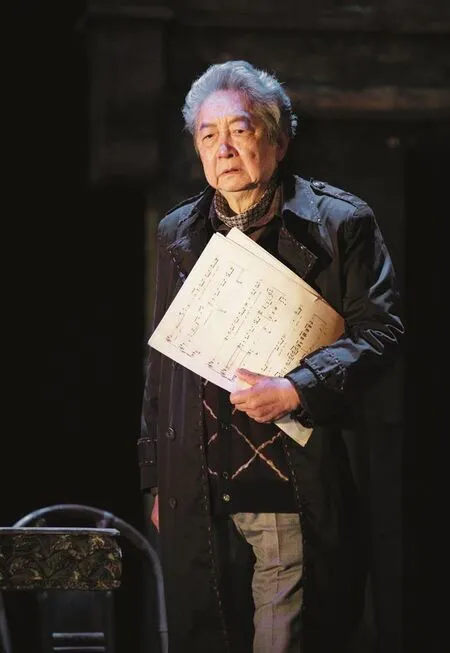

《家客》的“精致”主要體現在演員的人物塑造和演出風格的呈現上。比如,張先衡塑造的馬時途就是一個內心充滿故事的人,從第一幕里內疚耽誤了莫桑晚個人理想追求的丈夫,到第二幕里身患癌癥,回來尋求諒解、主動擔責的闖入者,張先衡的表演節制、沉穩、內斂,把一個已經“死去”的馬時途如何獲得“重生”的過程演繹得真實、可信,讓人回味;宋憶寧飾演的莫桑晚集優雅知性與世俗庸常的氣質于一身,既用細微的言行揭示了知識分子內心的矛盾、困惑,也用豐富的情緒表現了她在婚姻情感問題上的糾結、難舍;許承先飾演的夏滿天有著上海男人的小氣、矯情,也有著知識分子的清高、尊嚴,但他同時又在表演中賦予了這個人物可愛、善良、貼心的一面,讓這個知識分子飽滿豐厚,接上了地氣。“厚實”則主要體現在用“側面透露法”傳達了深刻的主題意蘊。該劇沒有正面談及歷史事件和現實問題,卻在日常的煙火氣里暗流涌動,處處彰顯著歷史、時代的信息;沒有將故事的發生地轉移到小院的外圍,卻讓敘事的時空橫跨了40年,推開了劇中人的內心世界與記憶閘門,讓這部扎根平凡市井的作品,染上了歷史、時代、個體交匯并行的滄桑感。特別值得一提的是,劇中三個人物的身份盡管不斷變換,但是最終的職業身份沒有離開工人與知識分子,把他們的人生經歷投射在40年的敘事時空里,既具有社會變遷的代表性,也深化了劇作的現實感和反思力度。這恰恰也是該劇為海派話劇帶來的新質感。

稍感不滿足的是,三幕之間穿插的搖滾式歌唱略有喧賓奪主之嫌。從歌詞內容看,演唱交代了歷史發展的背景,提煉了每一幕情感的主題和生活的色調,同時也承擔了故事敘述人的角色。它表達的是一種生活情感,更是在釋放一種時代情緒。然而,這種歇斯底里般的、從一而終的情緒與三個演員的表演和全劇的風格似乎有所抵牾,缺少了差異性與豐富感,也對劇中《田納西華爾茲》營造的抒情懷舊情緒、《今夜無人入眠》帶來的悲涼壓抑情緒形成了某種解構。

總之,不管是“士不可以不弘毅”的家國情懷,還是“生活起了波瀾才像是生活”的人生況味,《家客》給我們每一個人出了一道值得認真思索的考題。這個考題可能無法解決或者改變現實存在,但是它關乎的是人心,拷問的是良知。能夠讓走進劇場的人在幽默的會心一笑之余,重拾初心、學會擔當、舍得放下,我想,這應該算是這部作品最大的初心吧。