母親的鼾聲

2018-05-14 16:21:46沈璐容

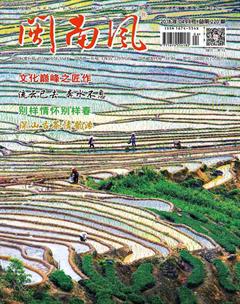

閩南風

2018年4期

關鍵詞:成就

沈璐容

這幾年回家,我都比較晚起,大家以為我愛賴床,只有我自己明白,睡在母親身旁,這震耳欲聾的鼾聲是如此讓人難以入眠,我只能直至夜深抵不過睡意才能入睡。可是我不會叫醒母親,畢竟逢年過節,她是真的累了,累了的人是不會知道這此起彼伏的聲音。

我躺在母親身旁,觀察著她睡覺的模樣。我好久沒有這么近距離觀察過她,這幾年來,歲月確實改變了她的模樣。還記得以前她的白發沒這么多,額頭上的皺紋還沒雕刻得如此明顯。這深深淺淺的一道一道的,就這樣隨著歲月刻上了,抹也抹不掉。

母親是個勤勞人。父親這邊的家族人數三十幾個,母親那邊的家族人數八十幾個。秉著“嫁雞隨雞嫁狗隨狗”的原則以及“不愿意成為嫁出去的女兒潑出去的水”的原則,母親就沒少做事。一到逢年過節,一個人理著幾十張嘴。有時我會幫她打下手,她會說你去幫幫你小姑。她會心疼別人,卻不會心疼自己。“起早貪黑”這個詞,在閩南的節日里是她的常態。每個夜晚等送走了家住外面的親戚,便開始拖地洗茶幾,明早她還要采購、做飯、祭主、洗碗……我總能被她五點的鬧鐘吵醒。“默默無聞”這個詞是寫給她的,低著頭不邀功,然后把所有的事情一遍又一遍重復,這么多年,我沒聽她一句抱怨,我看著她累到晚上喊著疼。我幫她按摩的時候,她總是喊著輕點。她的身體我是知道的,“知母莫若女”,手臂靠近肩膀的地方痛,脖子一按就縮。疼疼疼,這么疼還逞強,她總說她不做就有別人做,別人做別人也會痛。

登錄APP查看全文

猜你喜歡

今日農業(2021年2期)2021-11-27 19:19:53

新世紀智能(語文備考)(2020年10期)2020-12-31 09:26:06

作文小學高年級(2020年10期)2020-11-18 12:44:44

傳媒評論(2019年12期)2019-08-24 07:55:06

小哥白尼(趣味科學)(2018年8期)2018-09-14 06:03:10

中華詩詞(2018年3期)2018-08-01 06:40:38

華人時刊(2017年13期)2017-11-09 05:39:16

商周刊(2017年8期)2017-08-22 12:10:03

四川黨的建設(2017年11期)2017-06-23 12:42:28

中國火炬(2011年2期)2011-07-25 10:36:14