嫩江流域青銅時代陶器紋飾初探

趙湘萍

(黑龍江省文物考古研究所,黑龍江哈爾濱 150008)

自石器時代起,嫩江流域就孕育了燦爛多姿的原始文明。進入青銅時代之后,嫩江流域的原生文明與華夏文明逐漸碰撞、融合,呈現出新的文化面貌。研究成果表明,嫩江流域青銅時代的文化類型依次包括小拉哈文化(夏末至早商)、古城類型(商晚期)、白金寶文化(西周早期至春秋晚期)、漢書二期文化(戰國早期至晚期)[1]。

一種器物和紋飾的出現,是當時為滿足某種生產或生活的需要。做成何種形態和紋飾,反映著人們的心理狀態、審美觀念。這幾種因素當然互為影響,而當制作技術比較原始的時候,器物形態中的紋飾受到技術能力和資料限制的影響會最強烈,直接反映某一時期文化的基本特征。嫩江流域出土的陶器紋飾,有的同類器物相互間有不同紋飾,但有的器物紋飾具有相互銜接的因素。新的紋飾出現,以及同種器形的紋飾變化,這些都是確定考古學文化的重要標尺。

本文從陶器紋飾這一角度出發,進一步探討青銅時代嫩江流域不同時期在器物中所反映的美學觀念。

1 小拉哈文化

小拉哈文化得名于1992年發掘的黑龍江省肇源縣小拉哈遺址,確切地說是指以小拉哈第二期遺存為代表、年代在夏至商代晚期的一支考古學文化。屬于該文化的遺址還有黑龍江省肇源白金寶、臥龍、狼坨子、吉林大安漢書等。陶器以素面為主,僅見少量附加堆紋和刻劃幾何紋。附加堆紋多為在器物腹部附加乳丁、圓餅或泥條,部分泥條上壓出齒狀花邊;刻劃紋見于器物底部和腹部,多以復線形式刻劃出M、V、Y或斜線三角紋、弧線紋。

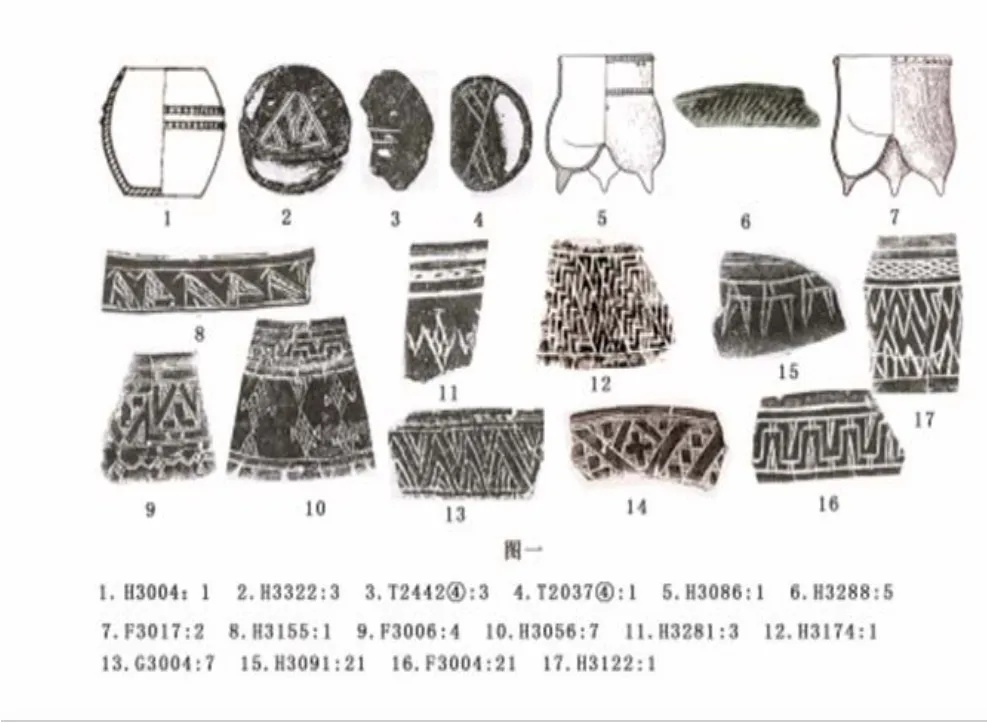

附加堆紋是在陶坯表面貼附粗細不等的泥條或泥餅上壓出的花紋,并以條帶狀圍繞器表排序,多施一周—三周,少見施橫向、豎向或幾何形紋飾(圖一,1)。紋飾手法活潑自由,張力十足,立體感強。紋飾既賦予陶器以裝飾性美感,又起到加固器壁的作用。精神上,附加堆紋能長時期出現在嫩江流域的各個文化類型中,必然內化有先民的美學寄托或宗教想象。

刻劃紋是陶器燒制前陶坯未干時用尖狀工具或片狀工具刻劃上去的紋飾。從出土的陶器紋飾看分為具象和標記兩類。具象類刻劃紋是人們對真實生活中物象的象形刻劃,如:A2:11符號,結構很像一座攢尖頂房子[2]。在白金寶遺址中可以得到印證。此類紋飾有繁簡變化,刻畫生動形象,結構完整寫實,有一定的規范(圖一,2)。可能是制造者為達到流通目的,刻意表現的與族氏有關的標記[3]。標記類刻劃紋飾結構有簡單有相對復雜的。如(圖一,3)像是原始的計數符號,標識簡單又容易被理解。如(圖一,4)紋飾復雜,具體標記含義很難說清楚,但各具特點。其造型簡單樸實,走線瀟灑有力,不拖泥帶水,講究風格統一。反映了當時人們生活的縮影,說明當時已經有一定的美學文化基礎,直接地表達了人的內在力量試圖外化的沖動。他們創造的不僅僅是生活器皿,也代表了崇高力量的美學模型。

2 古城類型

古城類型得名于1984年試掘的黑龍江省肇源縣古城遺址,確切地說是指以古城遺址H3為代表的一類遺存,其年代處于商代晚期。該文化遺址主要有黑龍江肇源古城、白金寶,吉林大安大架山、漢書遺址等。紋飾,一部分陶器為素面,其他多有繩紋、篦點幾何紋、動物紋。少量附加堆紋、指壓紋和戳印圓窩紋和貼塑乳丁、圓形泥餅等。

該文化繩紋有粗散細密之分,紋理有深有淺,呈榆樹皮狀,多與附加堆紋、珍珠紋配合使用,施于鬲、罐、甕等器表。如(圖一,5)方向有縱、斜、交錯形式,有的口沿下留白,有的通體施紋。繩紋第一次出現在古城類型中,是受到遼西山地地區魏家營子文化的傳入因素。繩紋對該類型的陶鬲和平底器的紋飾施加影響,人們開始認識并使用它。也反映出當時工藝水平在提高,社會文明在進步,并通過紋飾傳達當時社會文化的融合和轉變。

篦點紋由工具壓印而成,壓印痕跡較淺,紋理不太清晰,由平行直線、折線、交錯三角和疊加三角等紋樣構成紋飾帶, 只施于壺、缽、盂、單耳杯器體上半部(圖一,6)。此類紋飾篦點稀疏,時斷時續,較其它紋飾結構更復雜富于變化。幾何紋樣構圖整齊,動物紋樣生動寫實,具有較強的裝飾作用,是該類型比較特色的裝飾紋飾。古城類型是并存、吸收不同文化類型并承上啟下的一種文化遺存。

3 白金寶文化

白金寶文化得名于1974、1980、1986年三次考古發掘的黑龍江省肇源縣白金寶遺址,是指以白金寶遺址第三期遺存為代表的考古學文化,年代相當于西周至春秋時期。主要遺址有黑龍江肇源白金寶、古城、小拉哈、臥龍,訥河二克淺、富裕小登科、吉林大安漢書等。陶器分素面和帶紋飾兩種。紋飾以繩紋和篦點紋為主,此外還有指甲紋、戳印紋等,其中繩紋與附加堆紋配合使用,施與陶鬲器表。篦點紋,由專門工具壓印而成,紋樣繁縟,表現力強,多施于直腹罐和壺、盆等器表。

繩紋是早期開始出現的,有陶拍說,又有滾壓說。紋飾繼承古城類型有細密、粗散之分,紋理清晰略顯凌亂,有縱、橫、斜、交錯等形式,并無規律性(圖一,7)。自新石器時代起,不同形制的紡錘和紡輪工具的出現,手工織物也逐漸普及,這些是繩紋誕生的客觀條件。從白金寶文化陶器紋飾看應該是比較纖細的繩線施紋。可能使用在當時的漁獵生產中,并應是當時漁獵生產和勞動生活的實際用具。繩紋很可能是承載漁獵文化內涵的紋飾形式之一,在北方漁獵文化與生產發展中起到了非常重要的作用。

“篦點紋是由特殊的裝飾工藝手法和工具性能決定的”[4]。器型主要為松嫩平原常見的筒形器,越大越復雜的篦點紋越多見于大器型,可知與施紋工藝有關。此時的篦紋制陶工藝已經發展到很高的水平。內容較前期更加豐富,樣式更加靈活多樣,技法更加嫻熟,壓印痕跡較前期深。大體分為具象和抽象二類。

具象類紋飾包括鹿紋、鳥紋、魚紋、蛙紋、漁簍紋、網紋等。

鹿紋是該文化非常特色的紋飾。白金寶遺址中鹿紋呈昂首急奔或跳躍狀,頭有犄角、短尾(圖一,8)。而二克淺遺址中的鹿紋更加細致程度到可以辨認出公鹿、母鹿或小鹿。鹿不僅是主要的肉類來源,而且承擔了重要的意識形態功能,鹿紋和變形鹿紋是這種功能的外在形式。

鳥紋具象寫實性強,生動做展翅狀,身飾網格紋(圖一,9)。

魚紋造型分單體和雙體,身飾網格紋(圖一,10)。由于人們對自然和勞動的理解,魚和魚紋一直被認為具有一定祝福的符號含義。

蛙紋造型只見雙體,兩蛙上下相疊,四肢各表現出一對,身飾網格紋(圖一,11)。

漁簍紋外框為三角或矩形,內飾網格紋或交錯紋。

網紋外框為矩形,內飾網格紋,有寫實性和幾何圖案。

抽象類紋飾包括梯格紋、三角紋、回文、十字紋、亞字紋等幾何紋和變形動物紋。

梯格紋是一種比較少見的紋飾,由直線、斜線、折線等組成梯格狀幾何構形,線條較粗,變化較少(圖一,12)。

三角紋在白金寶文化中是最常見的紋飾,紋樣最靈活多變,形式也最多樣。包括典型三角形、內疊加、外疊加、輟連三角紋等(圖一,13)。

十字紋是以四邊對稱內飾平行線的三角紋為底紋,與由此組合成空心十字形。有菱形邊框單體式、雙體式,矩形邊框交叉式和三角形等形式。凹、凸線的組合構圖,即襯托出紋飾重點,又增強了視覺沖擊力,整體效果對比強烈(圖一,14)。發現的亞字紋是十字紋的變體。不同的是亞字紋沒有凹線底紋構形。

變形的動物紋多數以鹿為主題,頭部省去,身體高度概括成線,四肢夸張變形(圖一,15)。鳥類紋飾以幾何線和三角組合構形,可看出頭部、尾部、翅膀外形(圖一,16)。蛙紋的外形變化最大,已完全幾何化,但仍部分保有蛙紋的特征(圖一,17)。

作為該文化主流紋飾的篦點紋構圖嚴謹,組合形式多樣。以一元組合、二元組合和四方連續及兩種以上多元的組合方式構圖。較前期更加整齊有力,大大增強了對空間的暗示性。專業施紋工具和技藝的成熟,又體現了當時社會生產力和精神文化生活的極大進步。

4 漢書二期文化

漢書二期文化得名于1974年發掘的吉林大安漢書遺址第二期遺存,年代大約處于戰國時期。其主要遺址有吉林大安漢書,黑龍江肇源白金寶、臥龍、小拉哈遺址等。紋飾常見細繩紋和戳印紋,少量陶器素面,齒狀花邊口沿和色彩艷麗的"紅衣"陶是該文化顯著特征,個別陶器施篦點紋。

繩紋多為極細繩紋施于器表,有縱、橫、斜、交錯等形式,紋理或雜亂無規律或平行排列。

該文化在裝飾風格上流行在器口沿飾切壓紋的做法[5]和紅褐陶施“紅衣”或間接紅色內彩[6],手工制作。這種工藝選擇主要以平底器為主體風格,個別為三足器。由于“紅衣”陶的樣式和形體多樣不受局限,造型自然、古樸,質感簡潔,裝飾感很強,在這一時期得到了廣泛的應用。

篦點紋較前期明顯減少,篦點粗糙,紋樣簡單,施紋隨意草率。

在考古發現和研究的范疇內,陶器紋飾是識別考古學文化的標志之一。是傳達某種信息,反映空間關系較敏感的重要資料。通過對嫩江流域青銅時代四種文化陶器紋飾的探查,得出以下幾點認識:

(1) 從考古發掘資料成果中分析嫩江流域夏至戰國晚期小拉哈文化、古城類型、白金寶文化、漢書二期文化之間聯系緊密,存在一定程度的承繼關系,是一個文化系統的不同發展階段[7]。

(2)嫩江流域諸文化陶器紋飾皆立足于自身文化的繼承和發展,但各個時期也存在明顯的差異。小拉哈文化,受到遼西平原地區高太山早期文化影響。古城類型,卻見到了遼西山地地區魏營子文化的因素。二者都吸收外來文化影響。白金寶文化和漢書二期文化沿襲前期文化繁榮發展后均向外傳播了文化影響。

(3)附加堆紋是小拉哈文化的主要紋飾之一,在古城類型和白金寶文化中多與繩紋、珍珠紋等配合使用。其施紋的工藝和手法自由,較強的裝飾和加固器壁的實用功能,使它廣泛的應用在各個文化時期并承擔著獨特的美學作用。

(4)繩紋是吸收外來文化因素傳入到古城類型中,白金寶文化施紋技術更加成熟,特點更加明顯,更具有勞動意涵。這種紋飾在我國發展歷史中呈階段式的,短暫的繁榮后瞬間消失。

(5)在整理中發現,篦紋陶飾的發展進程在松嫩平原是自成體系,期間沒有間斷。從小拉哈文化出現,古城類型發展,到白金寶文化鼎盛,漢書二期文化衰退。從早期的寫實性紋飾發展到抽象的幾何紋、動物紋飾組合,到題材內容豐富、形式多樣的幾何、動物紋飾等。白金寶文化的篦點紋無論是紋飾設計、構圖等美學理念還是制陶工藝、施紋技法等都達到繁盛時期,是松嫩平原最具特色的主流紋飾,也是青銅時代非常重要美學符號,無疑具有獨一無二的歷史意義。

(6)紅衣陶白金寶文化開始出現的器表裝飾“紅衣”的技法在漢書二期文化的得到了發展。其色彩艷麗,質感簡潔樸素,造型不拘泥型體和紋飾。

青銅時代的陶器紋飾,清楚地展示出嫩江流域不同文化時期各文明既有著明顯的差異和自身的文化色彩,在一些比較大的、重要的時間點上……又表現出了基本的一致性。嫩江流域乃至東北地區各個原始文明在夏至戰國時期呈現出的這種轉變的同步性,在華夏文明演進的大背景下,為我們考察陶器紋飾的美學和歷史意義提供了更寬闊的視角。

[1] 趙賓福:《東北地區夏至戰國時期考古學文化時空框架的構建》. 《社會科學戰線》2011年07期。

[2] 朱永剛:《肇源白金寶、小拉哈遺址陶器刻劃符號初識》.《北方文物》2006年03期。

[3] 朱永剛:《肇源白金寶、小拉哈遺址陶器刻劃符號初識》.《北方文物》2006年03期。

[4] 王鑫玥:《白金寶原始陶器造型與裝飾初探》.《黑龍江史志》2014年11期。

[5] 張偉:《嫩江流域夏至東漢時期的五支考古學文化》.《北方文物》2010年02期。

[6] 朱永剛:《白金寶文化篦紋陶紋飾初論》《考古與文物》2008年02期。

[7] 趙賓福:《東北地區夏至戰國時期考古學文化時空框架的構建》. 《社會科學戰線》2011年07期。