洪武至正統年間蒙古諸部侵擾九邊的時空分布

陳武強

(西藏民族大學 民族研究院,陜西咸陽 712082)

明朝建國后,元順帝遷往漠北,但以妥歡貼睦爾為代表的蒙古貴族,對于失去中原統治權力并不甘心。洪武二年(1369)八月,元順帝命令脫列伯、孔興率兵攻大同,繼圖收復大都。然而,元順帝幾次“統一全國”的戰爭并沒有獲得成功。相反,到了洪武中后期,隨著明軍的不斷進剿,與明朝抗衡的幾支主要的蒙古殘余力量漸次衰亡,特別是洪武八年(1375)故元名將擴廓貼木兒的病逝和洪武二十年(1387)納哈出降明之后,北元將帥或死或傷,更多的是被明朝收降,北元蒙古已無力組織大規模的對明反擊戰。盡管如此,蒙古封建主及各股殘余勢力依然不斷對明九邊地帶進行攻擊或侵擾。

對此,劉景純在《宣德至萬歷年間蒙古諸部侵擾九邊的時間分布與地域變遷》一文中已對宣德至萬歷年間蒙古諸部侵擾九邊情況做了較為系統的闡述和探討。但文中僅僅統計了侵擾規模較大、影響較大的擾邊事件,而對一些中小規模的擾邊活動略而不論。因此,筆者認為,若要客觀真實地反映明代蒙古各部對九邊地帶的侵擾情況,有必要再次做以全面而詳實的梳理和分析,并且對洪武時期的情況加以補充。因為,元廷自北遷蒙古高原后對明朝北方邊境各鎮的攻擊或侵擾,其實從明初洪武朝就已開始,如洪武三年(1370)八月,“胡兵火尚失蘭歹等犯大鹽池,殺齊拜舍等”[1]卷五十五;到了洪武五年(1372),擾邊事更甚:一月,“胡兵寇汾州……”[1]卷七十一;六月,“元人犯大同之宣寧縣”[2]470;八月,“胡兵侵云內,突入州城,同知黃里與其弟得亨率兵民與戰,里死之”[1]卷七十五;十一月,“寇犯遼東,劫掠牛家莊,燒糧十萬余石”[3]124,損軍五千余人。可見,僅在洪武三年(1370)和洪武五年(1372)擾邊事件就已頗為頻繁。根據《明實錄》等文獻資料的記載,這種擾邊活動直至明末也不曾間斷。所以,研究洪武元年(1368)至洪武三十年(1397)的侵擾活動,是了解明代蒙古各部擾邊情況的重要內容。

為了更全面地再現明前期蒙古各部南下侵擾狀況及其所蘊含的明蒙關系特征,筆者在前人研究的基礎上,對洪武至正統年間蒙古諸部擾邊及時空分布特點等做了全面統計、分析和總結,以期促進相關學術之探討。不妥之處,祈方家指正。

一、蒙古諸部侵擾九邊的時間分布

(一)蒙古諸部侵擾九邊的年份分布

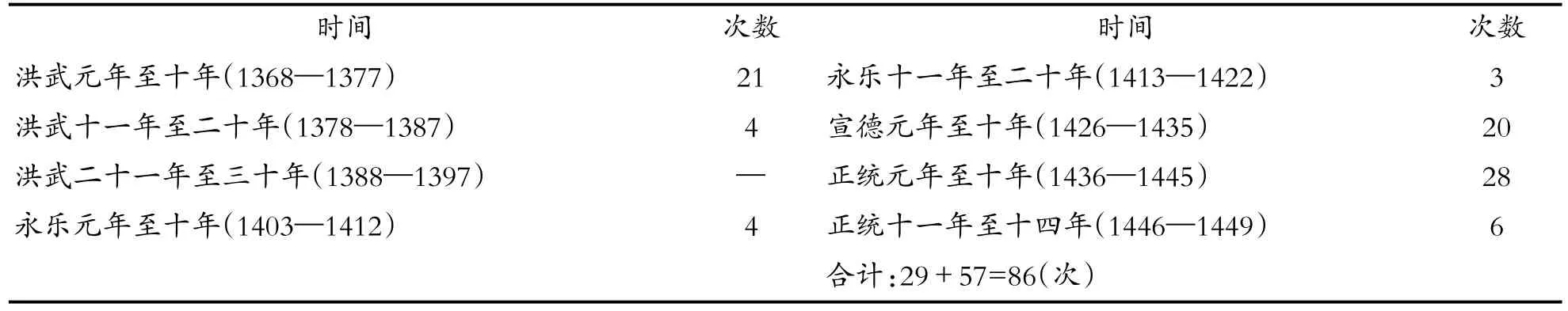

筆者以《明實錄》為依據,對照明代重要的編年史文獻《國榷》《明通鑒》及其他明代文獻資料,對洪武至正統年間蒙古諸部南下侵擾九邊的情況進行考證、統計,制成表1(以每十年為統計周期):

表1 洪武至正統年間蒙古諸部侵擾九邊的年份分布表(單位:次)

從上表可以看出,洪武至正統時期,北元蒙古諸部侵擾明朝邊境(主要在九邊鎮地區)共計86次。其中,洪武年間25次,侵擾活動集中于洪武元年(1368)至洪武十年(1377)的前十年中,達21次之多,占洪武朝侵擾總數的84%,而洪武十一年(1378)到洪武三十年(1397)這兩個時間段僅為4次,且洪武二十一年(1388)之后,隨著納哈出降明和明蒙捕魚兒海之戰中北元君主脫古思帖木兒的失敗,北元力量從此遭受重創,以致此后除了一些降明官兵的反叛活動外,較大規模的“侵邊”、擾邊活動幾乎沒有再出現。永樂年間的兩個十年中,蒙古諸部對明九邊的襲擊和騷擾活動很少,永樂前十年4次,后十年3次,為明前期蒙古各部南下侵擾較少的一個階段。蒙古各部對九邊的侵擾之所以在永樂年間較少,其原因有二:一是明成祖不僅采用武力征討的政策,還沿用“以夷制夷”的手段扶弱抑強,致使蒙古內部爭斗不休,無暇侵掠九邊。因此出現了與明朝沖突的間斷性緩和期。二是與洪武朝相比,永樂初放寬與蒙古諸部通貢互市的貿易政策后,蒙古各部主動性的搶掠活動便開始減少。

宣德之后,蒙古諸部對明朝九邊鎮地區的騷擾活動開始增多,各種侵擾九邊的事件相當頻繁。在宣德元年(1426)到宣德十年(1435)的這十年中,蒙古各部南下擾明活動達20次之多(平均每年2次),這顯然表明,宣德年間,蒙古各勢力侵擾明朝的頻率較永樂朝急劇上升。正統時期的各種侵擾活動有增無減,蒙古諸部侵擾明朝邊境達34次之多,達到了明代前期的一個高峰。其中,在正統元年(1436)至正統十年(1445)的這十年中,蒙古侵擾九邊28次(平均每年2.8次),是明前期蒙古各部侵擾九邊頻率最高的一個時期。

為什么正統年間成為蒙古各部侵擾九邊最為頻繁的時期?究其原因,宣德之后,明朝國力衰弱,北部邊境防御線內縮。相反,蒙古瓦剌部迅速崛起,韃靼、兀良哈部與之呼應,蒙古人的襲擊和侵擾便更加頻繁起來。為了獲取生活必需品,他們要求擴大與漢人的貿易交往,但明王朝對蒙古的貿易政策并不能使蒙古人滿意,特別是明朝的種種貿易限制政策使許多蒙古人除了侵奪、搶掠,“已經沒有其他維持生活的辦法了”[4]39,無論明朝的法律怎樣嚴厲“都阻止不了搶劫行為”[4]39。

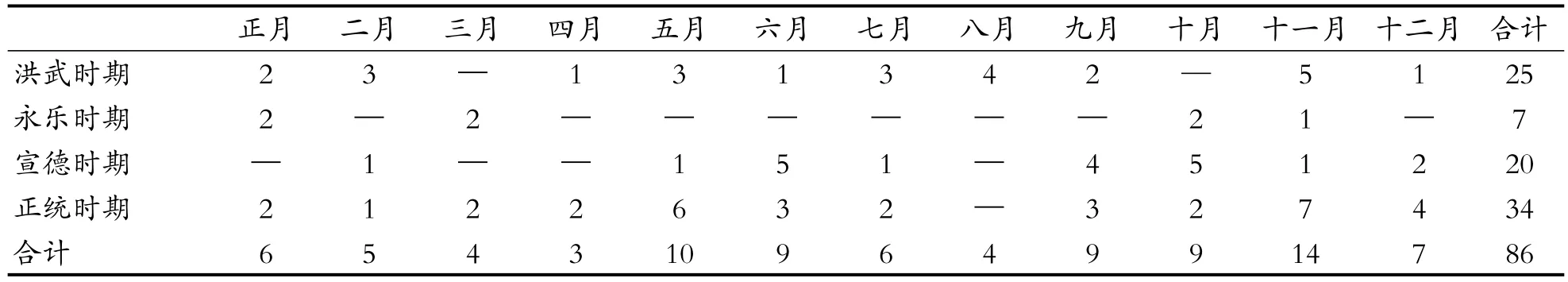

(2)蒙古諸部侵擾九邊的月份分布

洪武至正統年間蒙古諸部的86次侵擾,從月份分布看,十一月、五月、六月、九月是最為頻繁的四個月。但各朝的具體情況又不盡相同。洪武年間擾邊25次:秋季的七月、八月、九月間最多,共9次,冬、夏、春季次數基本相當。永樂年間擾邊7次:春季4次,冬季3次。宣德年間擾邊20次:冬季的十月、十一月、十二月間最多,共8次,秋、夏兩季基本相當,春季最少,僅有1次。正統年間擾邊34次:仍然是冬季三個月時間里最頻繁,共13次,夏季次之,共11次,秋季最少,共5次。詳見下表2:

表2 洪武至正統時期蒙古諸部侵擾九邊的月份分布表 (單位:月)

以上情況表明,洪武至正統年間蒙古諸部對明朝北方邊境的侵擾,其總數在冬季的十月、十一月、十二月里最為頻繁。這主要是因為,洪武、永樂兩朝之后,蒙古軍民已在漠北蒙古草原生活了五十多年,草原游牧經濟的單一性造成的物質生活障礙越來越明顯,尤其是到了冬季,他們缺衣少糧的狀況更加惡化,因此許多蒙古軍民不得不在寒冷的冬季南下搶劫,以補充其生活必需品的緊缺。

值得關注的是:蒙古各部參與人數在萬人以上的大規模侵擾活動,見于史料明確記載的共計7次,其中就有4次是在秋季的七月、八月、九月里發生的。另有史料中“大舉入侵”“大破之”“大肆剽掠”“俘其眾,獲輜重、羊馬無算”等侵擾活動,估計規模也應在萬人以上,這樣的侵擾活動至少4次,而兩次就分別是在秋季的七月和九月發生的①如洪武九年(1376)七月,“伯顏帖木兒果乘間入寇,(傅)友德大破之,俘其眾,獲輜重羊馬無算”。見《明太祖實錄》卷一百七:洪武九年七月。,這充分說明蒙古各部對明朝的大規模的侵擾主要是在秋季發生的。由此可見,洪武至正統年間的蒙古各部萬人以上的大規模侵掠活動,秋季明顯高于其他各季,且產生的影響也最大,這也正是明朝強調“防秋”的原因之所在。為了加強秋季北面防御,每到秋天,明朝廷一再強調九邊官兵“防秋”,積極防御蒙古“入侵”,幾乎達到草木皆兵的程度,這種情況一直延續到明中后期。

二、蒙古諸部侵擾九邊的地域分布

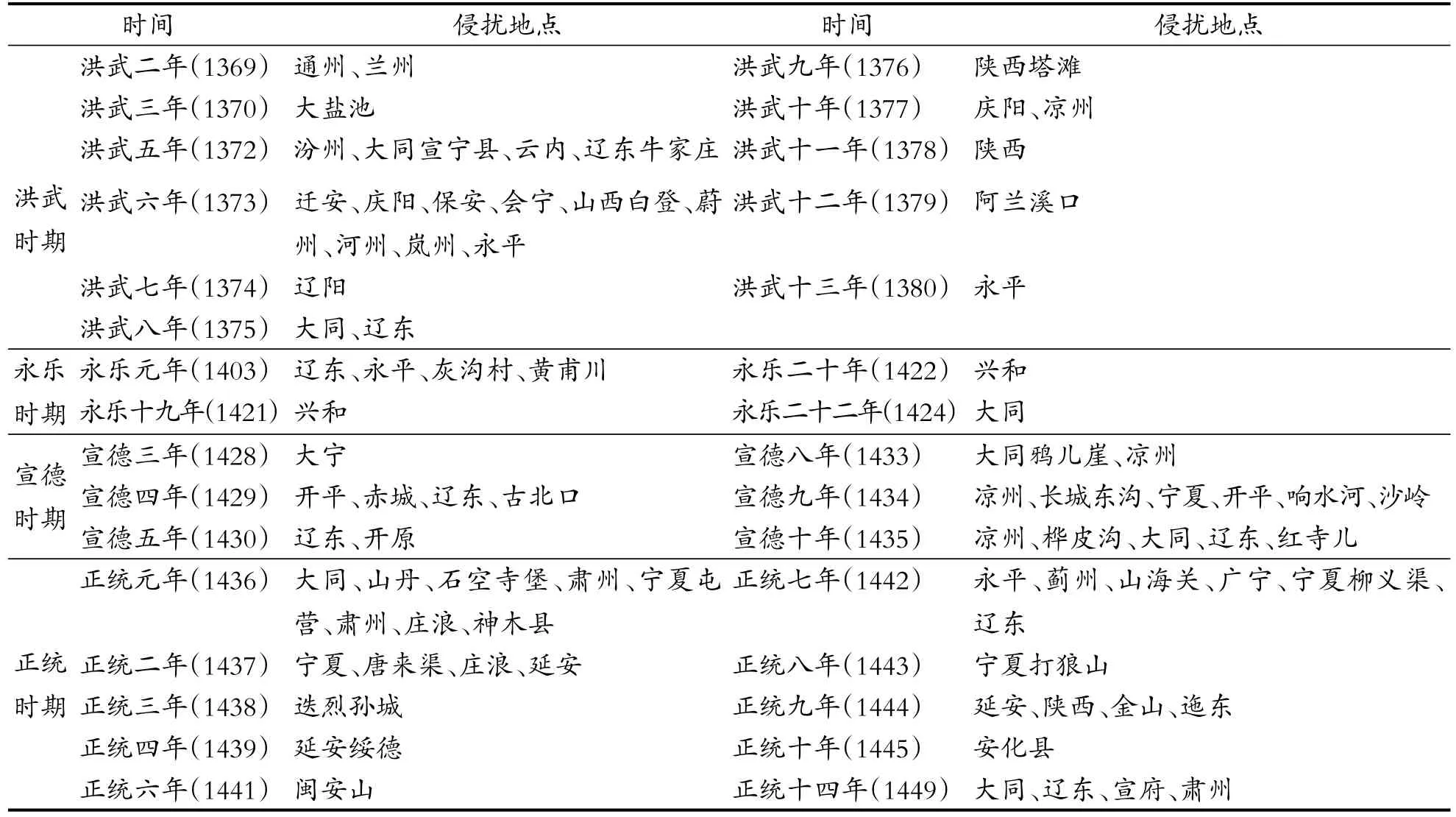

為了直觀地判斷和分析侵擾活動范圍及其給明朝帶來的威脅程度,筆者仍以《明實錄》等文獻資料為依據,對洪武至正統年間蒙古諸部侵擾明朝九邊地帶的情況進行統計,制成表3(見下頁)。

從表3可以看出,洪武至正統年間,漠北蒙古各股勢力不斷侵擾明朝北方邊境地區,侵擾的范圍主要集中于長城沿線的九邊地帶。如果按侵擾次數的多少排列,依次為遼東→大同→陜甘地區的涼州、莊浪、延安→寧夏等地。

具體而言,侵擾遼東及所屬各地13次,侵擾大同6次,侵擾陜甘地區10次,侵擾寧夏8次。在此期間,明朝北方長城沿線地區有頻繁被侵擾者,如洪武五年(1372)六月,元人犯大同之宣寧縣[2]470。宣德九年(1434)九月,廵按陜西監察御史劉敬等奏:朵兒只伯等竊入涼州,至城東及雜木口堡等處殺人掠財[1]卷113。正統元年(1436)閏六月,寧夏總兵官都督同知史昭監察御史顧理奏:蒙古寇寧夏屯營,掠耕牛七十頭,官馬百余匹[1]卷19。正統七年(1442)十二月,寇擾寧夏柳義渠[2]1673。也有多地同時被侵擾者,如洪武六年(1373)二月,故元將脫脫木兒犯慶陽、保安、會寧等處[1]卷79。正統十四年(1449)九月,遼東提督軍務左都御史王翱、總兵官都督曹義、鎮守太監亦失哈等奏報:“達賊三萬余人入境,攻破驛、堡、屯、莊八十處,虜去官員軍旗男婦一萬三千二百八十余口,馬六千余匹,牛羊二萬余只,盔甲二千余副。”[1]卷一八三

如果按階段劃分,洪武年間則是涼州、慶陽、河州、大同、遼東、山西、永平等地屢屢被襲擊和侵擾;永樂年間,蒙古諸部對明朝的侵擾主要集中于遼東、興和、涼州等地,侵入明境內之地不多,這與每次侵擾參與人數和規模不大有直接關系;宣德年間,蒙古各部的南下侵擾,仍然主要集中于遼東、開平、涼州等地,與洪武、永樂兩朝基本相同;正統年間,侵擾地域從遼東到宣府、大同,再到陜西、寧夏、甘肅等北部邊鎮,范圍更廣,長城沿線河套、山西以及陜甘寧等地區頻頻被寇掠,體現出侵掠活動的縱深度加強并向內地延伸的特征。諸擾邊活動之所以主要集中于長城沿線的九邊地帶,是因為該地州縣處于明蒙邊界一帶,蒙古騎兵易進易出、進退自如。

表3 洪武至正統年間蒙古諸部侵擾九邊的地域分布表

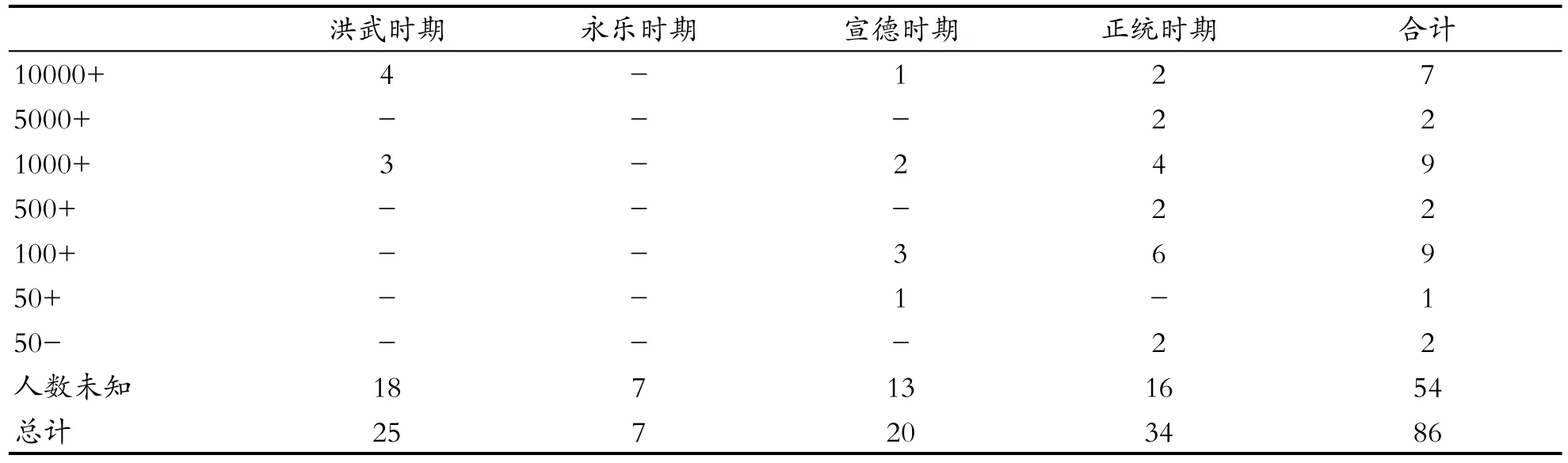

從擾邊參與人數看,蒙古各部侵擾九邊,其規模日益擴大,對明朝構成的威脅性也日趨嚴重(參見表4)。

表4 洪武至正統年間蒙古諸部侵擾九邊的規模(單位:次)

從上表得知,洪武年間,北元蒙古各勢力參與侵擾九邊的規模,萬人以上規模4次,千人以上規模3次;宣德年間,蒙古各部侵擾九邊的范圍有擴大之勢,但每次侵擾活動的規模并不大,因為見于史料明確記載的參與劫掠活動的人數在萬人以上規模的只有1次,千人以上的2次,其余以四五十人到百人不等的搶掠隊伍較多;正統年間,蒙古諸部擾邊34次,千人以上的多達8次,五千人以上2次,萬人以上2次。可見,正統年間蒙古各部對明九邊的侵擾,已由永樂、宣德時期的單個、分散式侵擾向較大規模的軍團、集團式侵擾發展,如正統十四年(1449)九月兵部所奏:“遼東提督軍務左都御史王翱、總兵官都督曹義、鎮守太監亦失哈等奏報,達賊三萬余人入境,攻破驛、堡、屯、莊八十處,虜去官員軍旗男婦一萬三千二百八十余口,馬六千余匹,牛羊二萬余只,盔甲二千余副。”[1]卷一八三蒙古人不斷南侵九邊地帶給明朝造成不小的麻煩,加之在侵擾九邊的隊伍中,已降明朝的故元官兵不時反叛,成為一股不容小覷的力量,更增加了擾邊的復雜性和隱蔽性。

對于這些侵擾,明朝一方面實施了以小心防御和積極主動的小規模“剿捕”為應對之策略,另一方面,從史料中屢有記載的明朝將蒙古騷擾頭領及從眾“敗之”“斬之”和“斬獲甚眾”等各種記錄看,明廷采取嚴厲的追剿政策,嚴行追捕。如洪武八年(1375)九月,元將張致道率萬人侵朔州不克,“復犯隔門、應州等地,殺掠人畜甚眾,大同衛發兵捕致道,斬之”[1]卷一零一。但明蒙邊境地區蒙古人對明朝的騷擾依然如故。

為什么蒙古人總是能夠成功入侵九邊?這與明蒙經濟的發展、實力的對比變化及其統治階級的政策等諸多因素有關。除此之外,蒙古騎兵的靈活性、快捷性特點或許也是其中一個客觀因素:“每入寇,則一人所乘,三馬迭換,以革囊盛干酪為糧,不將輜重,故其馬不罷,銳氣無損,來如風雨,卒莫能拒,去如絕弦,速不可追。”[5]86因此,蒙古人總是成功突襲和入侵,對明朝的威脅更大、更直接,對明蒙邊界造成的破壞也更大。

總之,從洪武到正統時期,各股蒙古勢力并不屈服于明朝的進攻,不斷侵擾九邊,且所擾地域、次數和頻率變得越來越多,至“土木之變”前達到了一個高峰。土木之役全面暴露了明朝軍隊的腐敗和戰斗力之低下以及宦官專權帶來的種種問題。此役后,蒙古騎兵南下擾邊的活動變得更為頻繁、大膽和直接,蒙古貴族的騎兵動輒進入明北邊的大同和陜甘長城一線內外,使明中后期的明蒙關系一度極為緊張,這種狀況一直到明中后期隆慶五年(1571)“俺答封貢”實現才有所緩和。

三、結語

綜上所述,洪武至正統年間,蒙古諸部不斷侵擾明朝九邊地帶,其基本走向是:侵擾日漸增多,呈上升趨勢,尤其是宣德朝之后這種狀態更加明顯。具體而言,蒙古諸部對明朝九邊地帶的侵擾以武裝掠奪為主,他們或以小規模的武裝團伙伺機騷擾,或組織大規模軍隊集體侵擾,但其目的很明確:搶劫物資。如正統十四年(1449)的“土木之役”,蒙古人原本也是為了朝貢順暢而發動對明朝的攻擊,但沒想到卻抓獲了明朝皇帝,這是一個連蒙古貴族自己都未曾想到的意外收獲。蒙古貴族以此為要挾,獲得了促成明蒙通貢及互市貿易的重要砝碼——明蒙貿易的主動權。當然,也有對明軍出塞剿捕的報復行動,但不構成主體。

蒙古諸部之所以不斷侵擾九邊,主要在于明朝廷對蒙古的經濟限制政策。一方面,元廷北遷后,以妥歡貼睦爾為代表的蒙古貴族,對于他們被明軍擊敗,丟掉了美麗富饒的大都而不得不退居草原的事實難以接受。《蒙古源流》記載,元順帝退出中原后常常郁郁不樂,哭嘆曰:“惜乎!誤失我大國之政矣,戊申乃吾衰敗之歲也乎!”[6]《漢譯蒙古黃金史綱》也佐證了當時的這個情況:“把民眾所建的玉寶大都,把臨幸過冬的可愛的大都,一齊失陷于漢家之眾。”[7]更重要的是,“回復舊態的蒙古人,只得狩獵或放牧他們的家畜。”[8]也就是說,已經在中原漢地過慣了內地生活方式的蒙古貴族,不得不重回原來的游牧生活方式。然而,一個現實的困境是:蒙古高原單一的游牧經濟無法滿足他們的物質生活條件,加之明軍的不斷征剿,使北退沙漠地區的故元宗室、官民雪上加霜,居無定所,生活動蕩不堪。“山后來歸之民,以戶計五百三十,以口計二千一百余,皆攜妻孥無以為食”①此段記載見《明太祖實錄》卷一一五:洪武十年十月丙辰。據學者研究,“山后民”即指燕山山脈以北蒙古地區的居民,參見王雄《明洪武時對蒙古人眾的招撫和安置》,《內蒙古大學學報》(社會科學版)1987年第4期,第77頁。,“(禿魯)部下之人,口無充腹之食,體無御寒之服”[1]卷六十。為此,回到漠北草原的蒙古人在統一計劃宣告失敗后,只能與周邊民族尤其是中原漢族進行交換,以解決生活物資的極度短缺,這種情況在明代中后期更加明顯。明人瞿九思的《萬歷武功錄》對此做了極為準確的描述:“北虜散處漠北,人不耕織,地無它產,今幸貪漢物,鍋釜針線之具,繒絮米糵之用,咸仰給漢。”[9]

然而,明朝把對與蒙古族的通貢、互市貿易看作是明朝控制蒙古的手段之一,并不是從明蒙雙方經濟交流的實際出發,根本目的是要通過貿易促使蒙古貴族臣服、效忠于自己,進而把蒙古草原地區納入明廷統轄之下。因此,盡管蒙古人渴望與明朝進行貿易,但明朝總是對其加以限制,甚至閉關絕市,這使得蒙古部眾獲得糧食和生活日用品的基本通道關閉。盡管永樂初明朝開放了廣寧、開原馬市,但此后的明蒙經濟交流并不順暢,它總是受到明蒙政治關系的種種制約。

在此情況下,蒙古封建主便利用戰爭手段,強掠強奪他們需要的物資。正如胡鐘達所說:“單一的經濟滿足不了廣大牧民對生活必需品的要求和愿望,滿足不了蒙古上層貴族對生活奢侈品的欲望。這種經濟需求是一股強大的動力,一旦明朝單方面阻撓,它就會以戰爭的形式爆發出來,以達到愿望的實現。”[10]陳守實亦談到:“對中原農業區的物質追求促使蒙古人不斷南侵、攻掠,補充其生產生活必需。”[11]費克光也認為:“明朝的締造者將蒙古人驅逐出長城,這不能不引起貿易網的破裂和作物耕種的緊縮。”[4]

從實質看,蒙古諸部侵擾九邊的過程,是洪武至正統年間明蒙攻防格局與政治關系變遷的客觀反映,也是明蒙雙邊政策的必然結果。只有明蒙雙方化干戈為玉帛,以和平貿易、友好交往代替侵擾仇殺,正視現實和經濟互補性,消除人為限制,明蒙雙方經濟文化交往的渠道才能通暢,沖突和擾邊事件才能停止,關系也才能得到真正改善。