中國經濟增長動力的時間異質性及階段性演化規律

錢 娟,李金葉

(1.新疆大學 經濟與管理學院,烏魯木齊 830046;2.新疆維吾爾自治區發展和改革委員會經濟研究院,烏魯木齊 830002)

0 引言

自1978年改革開放以來,中國經濟保持了長達30多年的快速增長,創造了世界經濟發展史上的增長奇跡。但2011年前后,中國經濟增速開始出現持續下滑跡象,從2011年的9.3%的增速下降至2016年的6.7%,對于這種現象更多學者認為當前中國經濟增速的減緩具有長期性。那么,究竟中國經濟增長動力有哪些?是否已步入“轉換期”?動力轉換的特征與規律又是怎么樣的?值得進一步探究。

國內外關于探究經濟增長動力的文獻較多,研究視角及結論不盡相同,有的學者認為中國經濟快速增長主要依賴資本、勞動力等生產要素的投入,是一種典型的投入型增長方式[1-4];有的學者則分別從產權制度、市場化程度和經濟體制改革、地方政府經濟分權與競爭等方面開展研究,認為制度變遷對中國經濟增長具有顯著影響[5,6];還有學者認為中國經濟全要素生產率提高主要依靠技術進步[7],中國經濟增長具有明顯的投資拉動特征,經濟增長動力由資本、勞動和全要素生產率TFP三駕馬車式的平衡拉動,轉換成資本投入與TFP的反向角力態勢[8]。在中國經濟增長動力階段性特征與規律研究中,有的學者認為不同的經濟發展階段具有不同的驅動要素和動力機制[9];有的學者認為中國經濟增長動力會經歷市場驅動、要素驅動、效率驅動和創新驅動四個階段,當前進入效率驅動階段[10,11]。縱觀國內外相關文獻,發現普遍在對我國經濟增長動力研究中沒有從供給側結構升級視閾,將經濟作為一個大系統來綜合考慮中國經濟增長動力轉換特征及其階段性演變規律。因此,本文通過構建要素稟賦、科技創新、結構轉換和制度變遷四維動力結構圖,將技術進步、結構轉換和制度變遷動力因素內生化構建擴展的盧卡斯內生增長模型,運用Prais-Winsten AR(1)或最小二乘法OLS探究不同發展階段中國經濟增長動力的演化特征與規律,并抽取結構轉換和制度變遷動力因素對經濟增長動力演變影響進行再解析,為中國經濟在動力“轉換期”階段仍能保持持續增長,提供有效的宏觀經濟戰略管理與調控依據。

1 四維動力結構圖構建

從經濟增長理論來看,早期經濟增長思想是將一國的勞動力、土地等要素稟賦當作經濟增長的動力源泉;新古典經濟增長理論認為資本、勞動等生產要素投入是經濟增長主要動力。內生經濟增長理論強調知識累積產生的增長,認為技術進步、人力資本為經濟增長的根本動力。新結構經濟學理論認為結構轉換是提升經濟增長潛力的重要因素[12]。新制度經濟學理論強調政治制度、產權制度等制度變遷決定經濟增長。從供給側結構升級視閾將經濟作為一個大系統來看,經濟增長動力主要來自勞動、資本、能源資源、基礎設施等一國所擁有的要素稟賦及生產要素投入因素[13],還取決于要素使用效率及配置效率即全要素生產率(TFP),而全要素生產率TFP又取決于技術進步、結構轉換和制度變遷因素。因此,本文基于要素稟賦、科技創新、結構轉換和制度變遷等動力因素構建出中國經濟增長的四維動力結構圖(見下頁圖1),與任保平(2015)[14]研究認為新常態背景下結構轉變、要素配置效率、制度供給、規模經濟等是中國經濟增長動力的觀點相符。

圖1 經濟增長四維動力結構圖

2 模型構建、變量選取和數據來源

2.1 模型構建

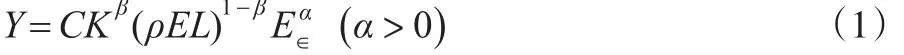

基于盧卡斯內生增長模型:

其中,Y代表總產出,F代表物質資本存量,ρ是勞動者用于生產的非閑暇時間比(近似看為常數),ρEL代表人力資本存量代表人力資本的外部效應,C代表外生技術水平。取對數形式為:

在物質資本和人力資本收益不變情況下,如果lnE∈不能解釋全部的生產率變動,則殘差項μ不符合隨機分布的特征。因此,將影響全要素生產率(TFP)的技術進步、結構變動和制度變遷等變量內生化引入盧卡斯內生增長模型。定義C為:

將式(3)代入式(1),并取對數得:

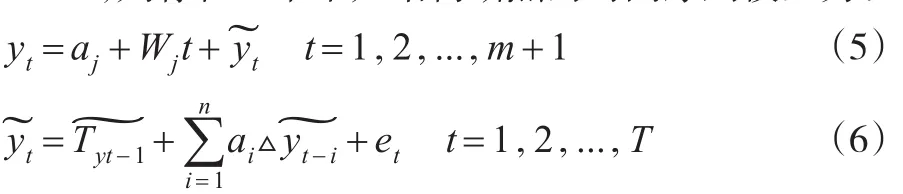

2.1.2 Bai-Perron多重結構突變模型

為驗證中國經濟增長動力存在時間異質性,對lnGDP進行Bai-Perron結構突變檢驗,設置結構突變點最小樣本M=5,Z=0.05T,則存在m個未知結構斷點的時間序列模型為:

圖6中平均用戶傳輸速率隨信道資源的增多而增大,同時四種算法間差異增大, CIDG因完全掌握環境信息,理論上當迭代次數趨向無窮大時,能找到系統最優解.相比之下,SLG模型平均減少了近(M-1)*N/M的交互量,傳輸速率仍能逼近CIDG,進一步說明了SLG算法的有效性.

2.2 變量選取與數據來源

本文選取時間窗口為1952—2016年,數據主要來自《新中國60年統計資料匯編》和歷年《中國統計年鑒》、《中國工業經濟統計年鑒》,并根據構建的經濟持續增長四維動力結構圖選取以下變量作為驅動經濟增長的主要動力因素(見表1)。

表1 數據變量選取

3 實證分析

3.1 Bai-Perron內生多重結構突變檢驗

對中國1952—2016年lnGDP時間序列進行Bai-Perron內生多重結構突變檢驗(見表2),結果表明在5%顯著性水平下無法拒絕結構突變點的存在假設,且Bai-Perron檢驗測定的結構斷點分別為1978年、1994年和2011年。可見,中國經濟增長動力存在時間上的異質性,即在前一階段某一動力或多個動力對經濟增長起主要驅動作用,而后一階段這些動力則會表現出不斷衰減現象,并逐漸被另一新動力所取代,如此循環往復推動經濟的持續增長。

表2 Bai-Perron內生多重結構檢驗結果

從中國經濟發展來看,1978年前后中國經濟增速呈現“先降后升”的U型特征,該時間點前后確立了改革開放發展戰略,是中國經濟從計劃經濟體制向市場經濟體制轉軌的重大變革期。1994年前后經濟增速呈現“先升后降”的倒U型特征,在該時間點前后,中國經濟體制各項改革逐步走向成熟,實施了市場經濟條件下中央與地方的分稅制改革,尤其是稅收制度改革成為經濟動力重構關鍵[15]。2011年開始中國經濟增速持續下滑顯著,“十二五”時期年均增速僅為7.8%,是改革開放以來年均增速最低的時期,是年均增速下降幅度相對較大時期。

綜上可知,中國經濟增長存在時間上的異質性,1978年、1994年和2011年前后經濟增長存在動力轉換過程。結合中國經濟發展史,將中國經濟增長階段劃分為1952—1978年、1978—1994年、1994—2011年和2011—2016年。

3.2 經濟增長階段性動力演變過程及特征

對盧卡斯內生增長模型(2)和擴展的盧卡斯內生增長模型(4)分別進行回歸分析,為充分校正時間序列自相關帶來的偏差問題,運用Stata11.2軟件對回歸模型分別采用Prais-Winsten AR(1)或最小二乘法(OLS)回歸方法。從表3中可見,1952—2016年模型(2)和擴展模型(4)的時間序列DW值分別為0.476和1.235,均存在自相關性,因而采用Prais-Winsten AR(1)方法回歸,改進后DW值分別為0.779和1.985,說明模型(2)存在無法糾正的自相關,擴展模型(4)DW統計量明顯改善。從回歸結果可以看出,物質資本和人力資本對經濟增長具有顯著貢獻(在5%水平顯著),人力資本對經濟增長有正溢出效應。對比模型(2)與擴展模型(4)回歸結果可知,存在其他變量驅動全要素生產率的提高,對經濟增長顯著貢獻。從1952—2016年擴展模型(4)回歸結果來看,資本、勞動力、基礎設施、非國有化程度、外資資本(在1%水平顯著),科技進步、城鎮化水平(在5%水平顯著)均對經濟增長具有顯著推動作用,人力資本溢出效應也較顯著,而產業結構、金融結構對經濟增長具有顯著負效用。

為探究中國經濟發展不同階段增長動力演化規律與特征,本文運用Prais-Winsten AR(1)或最小二乘法OLS對基于結構突變點劃分的1952—1978年、1978—1994年和1994—2016年三個經濟增長階段進行分階段回歸。擴展模型(4)三個階段回歸的DW檢驗結果分別為2.312、2.211和1.755,可見1952—1978年和1978—1994年存在自相關,因而采用Prais-Winsten AR(1)方法回歸,改進后DW值分別為2.061和1.993,認為擾動項基本上不存在自相關;1994—2016年則采用OLS進行回歸。

表3 Prais-Winsten AR(1)和OLS回歸結果

從分階段回歸結果來看,(1)要素稟賦動力:物質資本在不同階段對經濟增長均具有正效應,但驅動作用逐漸下降。人力資本在1978—1994年和1994—2016年表現出對經濟增長的負效應,說明雖然受教育勞動力總量和受教育年限不斷增加,但受教育勞動力質量并不高,沒有有效轉化為與經濟發展相匹配的人力資源,即現有的人力資本規模和結構不能有效促進經濟發展,人力資源結構、就業結構與經濟增長匹配性矛盾凸顯均導致驅動作用的下降甚至出現負效應現象。基礎設施水平對經濟增長的驅動力在不同階段表現得并不顯著,但在1952—2016年基礎設施水平對經濟增長具有顯著的正向驅動作用,這可能與基礎設施建設周期長,而各階段考察樣本時間較短有關。綜合來看,要素稟賦動力因素驅動經濟增長的作用呈逐步衰減趨勢,其中物質資本表現出效益下降趨勢,人力資本表現出與經濟增長需求不匹配的問題,基礎設施水平表現出對經濟增長驅動作用短期不顯著現象。

(2)科技創新動力:科技資本表現出驅動經濟增長的正溢出效應逐漸增強趨勢,但對經濟增長的貢獻相對較小[3]。技術進步驅動是具有一定潛力、有待充分挖掘的內在動力,是中國下一階段經濟增長的潛質主動力,亟需深入推進創新驅動戰略。

(3)結構轉換動力:經濟外向型結構中對外依存度在1952—1978年對經濟增長具有顯著正效應,1994—2016年表現出顯著負效應,1978年改革開放政策實施及2001年加入WTO,使中國對外依存度逐年提高,國內經濟受國際大環境影響度逐步增大,對中國經濟持續增長產生一定的聯動負效應;外資資本對中國經濟增長具有顯著且持續的促進作用,在發展初期資本積累階段對中國經濟發展起到重要作用。產業結構在1952—1978年和1978—1994年兩個階段均表現出對經濟增長的正效益但不顯著,在1994—2016年對經濟增長表現出顯著的負效應,說明中國產業結構呈逐步惡化趨勢,與當前經濟發展不匹配,產業結構扭曲是現階段經濟增長的主要負動力。城鎮化水平在不同階段均表現出對經濟增長的顯著正效應且驅動作用不斷增強,是中國經濟增長動力的重要組成部分。金融結構在三個增長階段均表現出對經濟增長顯著的負效應,說明中國金融結構不合理問題一直存在,金融發展水平低,金融深度和金融寬度均不能有效支撐經濟增長,是經濟增長負動力的重要組成部分,金融改革將是下一階段中國經濟體制改革的重點。因此,2012年以來,我國加速金融改革,先后成立4個國家級金融改革試驗區①浙江省溫州市金融綜合改革試驗區、廣東省珠江三角洲金融改革創新綜合試驗區、福建省泉州市金融改革試驗區、云南省廣西壯族自治區沿邊金融綜合改革試驗區。,2015年推動人民幣加入SDR等一系列金融貨幣改革,為經濟增長孕育新動能奠定基礎。

(4)制度變遷動力:1978年以前中國經濟發展主要以政府為主導,處于高度計劃經濟時期;1978年之后中國實行向市場經濟過渡的漸進式改革,非國有經濟快速發展,政府干預相對以前大量減少,因此在前兩個階段非國有化程度表現出對經濟增長的正效應,明顯促進了當時的經濟增長。但在1997年亞洲金融危機、2008年國際金融危機后,為應對危機,政府擴大投資規模且主要向國有經濟領域投入,加大了對經濟的干預度,無形中擠壓了非國有經濟的發展空間,民營企業出現融資難、融資成本高等問題,使得1994—2016年制度變遷因素表現出對經濟增長顯著的阻礙作用。

綜上可知,要素稟賦、科技創新、結構轉換和制度變遷四維動力因素在不同階段對中國經濟增長的驅動作用表現出顯著的差異性,其中要素稟賦動力因素驅動經濟增長作用不斷衰減,科技創新動力因素驅動經濟增長作用不斷增大,結構轉換和制度變遷動力因素阻礙經濟增長作用不斷增強,尤其是結構性負動力因素不斷增多。1952—2016年中國經濟增長動力主要表現為資本、勞動力、對外開放和城鎮化水平,經濟發展各階段動力因素變化不大,但對經濟增長貢獻程度變化較大;經濟負增長動力主要表現為產業結構扭曲、金融結構不合理、政府干預過度等,經濟發展各階段負動力因素不斷增多,這與新常態下中國經濟增長現狀相吻合。

3.3 結構轉換、制度變遷與經濟增長動態關系分析

為進一步探究結構轉換、制度變遷動力因素阻礙經濟增長作用不斷增強的階段性演變特征,本文運用主成分因子法,由第一主成分確定二級指標權數(見表4),通過結構指數、制度指數進一步探究經濟結構轉換、制度政策設計自身演化過程及與經濟增長的匹配與適應性。

表4 二級指標權重

3.3.1 結構轉換對經濟增長動力階段性演變影響

從結構指數時間變化情況(見圖2)來看,1952—1960年結構指數處于一直下降趨勢,可見經濟發展中結構矛盾相對凸顯;1960—1970年結構指數呈現平穩波動,經濟結構處于穩步調整期;1970年以后結構指數穩步上升,結構調整與當時經濟發展相適應,表現出促進作用;但2011年以后經濟結構調整處于相對停滯狀態,經濟增長中結構性矛盾又再次顯現。

從結構指數對實際GDP增長影響來看,結構指數在1952—1970年呈略微下降趨勢,經濟發展中表現出一定的結構性矛盾問題,阻礙了經濟增長;1970年后呈穩步上升趨勢,尤其是1978年后經濟結構調整步伐明顯加快,實際GDP也表現出較快增長;2008年以后結構指數上升速度明顯放緩,2009年和2011年甚至出現倒退,使得實際GDP增速在2013年后明顯下降,可見結構矛盾對經濟增長的影響存在一定的時滯性。因此,總體上來看結構轉換與經濟增長保持了一致性的變動但存在一定的時滯性,現階段中國需加快經濟結構調整,以緩解結構性矛盾,使其能適應或推動經濟持續增長。

圖2 結構指數變化及其與實際GDP的動態關系

3.3.2 制度變遷對經濟增長動力階段性演變影響

從制度指數時間變化情況(見下頁圖3)來看,1952—1960年間制度指數處于上升趨勢,說明新中國成立后對農業、手工業和資本主義工商業改造,建立社會主義公有制及以計劃經濟體制為核心的經濟體制等一系列政策舉措是適應當時經濟發展的;1960—1978年制度指數有所下降,可能受當時“大躍進”和“文化大革命”等一些歷史事件的影響;1978—2011年制度指數在較大波動中緩慢上升,制度體制變遷對經濟增長具有顯著正向促進作用,該時期中國正穩步推進市場化漸進式改革,經濟各領域制度體制均處于不斷調整中,但2011年以后制度指數開始呈現明顯下降態勢,說明上一輪的“改革紅利”正在衰減,制度體制與當前經濟發展再次表現出不相適應的矛盾,亟需推動新一輪的制度體制改革。因此,黨的十八大提出“全面深化改革”是進一步擴大“漸進式”改革范圍,深化市場化改革的重大舉措。

從制度指數對實際GDP增長影響來看,在1952—1960年中國基本經濟社會制度初步建立期制度指數呈上升趨勢,對當時實際GDP保持一定增速具有促進作用;1960—2000年制度指數波動變化不大,波動幅度較大的年份實際GDP增速較快,波動幅度較小的年份實際GDP增速放緩,制度變遷對經濟增長的影響較平穩;2000—2010年制度指數呈波動性上升趨勢,實際GDP增速也較快,該時期制度體制與經濟增長匹配程度較好,有效地驅動了經濟增長;2011年后制度指數開始呈不斷下降趨勢,實際GDP增速也顯著下降,可見自1978改革開放以來實施的一系列制度改革紅利正在逐漸減弱,制度體制與當前的經濟發展已不相適應。因此,總體上來看制度變遷與經濟增長保持了基本一致變化步調,但相對結構轉換的影響,經濟增長對制度變遷的影響較敏感,時滯性較短、反應更快。

圖3 制度指數變化及其與實際GDP的動態關系

4 結論

基于構建的要素稟賦、科技創新、結構轉換和制度變遷四維動力結構因素圖,運用拓展的盧卡斯內生增長模型對新中國成立以來中國經濟增長動力時間異質性和階段性演化規律進實證分析,研究結果表明:

(1)中國經濟增長存在1978年、1994年和2011年3個結構突變點,表明中國經濟增長動力存在時間上的異質性,并存在增長動力轉換過程。

(2)新中國成立以來,中國經濟增長的主動力表現為資本、勞動力、對外開放、城鎮化等因素,經濟增長動力由資本和勞動力等要素稟賦驅動型動力逐漸演變為科技進步、城鎮化等生產率驅動型動力,驅動經濟增長的傳統要素稟賦驅動型動力因素不斷衰減,生產率驅動型動力有些尚屬于孕育期,尚未成長為驅動經濟增長的主動力。

(3)中國經濟增長負動力主要表現為產業結構扭曲、金融結構不合理、政府干預過度等因素,經濟增長負動力由產業結構扭曲、金融結構不合理等結構性問題逐漸演變為外向型結構不合理、政府干預過度、市場化程度低等結構性和制度性問題共存,阻礙經濟增長的因素逐漸增多,牽制作用逐漸增強,與當前中國經濟發展現狀相吻合。

(4)從結構轉換、制度變遷與實際GDP增長的動態關系來看,2011年以后中國經濟發展中結構性矛盾、制度體制改革滯后矛盾較突出,現階段中國經濟結構性矛盾、制度體制改革滯后是阻礙經濟增長的重要問題,是經濟增長疲軟的主要動因,亟需解決好經濟結構轉型問題,推動新一輪的制度體制改革。

[1]李京文,鄭友敬,楊樹莊等.中國經濟增長分析[J].中國社會科學,1992,(1).

[2]蔡昉,王德文.中國經濟增長可持續性與勞動貢獻[J].經濟研究,1999,(10).

[3]郭慶旺,賈俊雪.中國全要素生產率的估算:1979—2004[J].經濟研究,2005,(6).

[4]吳敬璉.中國經濟增長模式抉擇[M].上海:上海遠東出版社,2006.

[5]林毅夫,劉明興.經濟發展戰略與中國的工業化[J].經濟研究,2004,(7).

[6]張軍.分權與增長:中國的故事[J].經濟學(季刊),2007,(1).

[7]岳書敬,劉朝明.人力資本與區域全要素生產率分析[J].經濟研究,2006,(4).

[8]張德榮.“中等收入陷阱”發生機理與中國經濟增長的階段性動力[J].經濟研究,2013,(9).

[9]黃泰巖.中國經濟的第三次動力轉型[J].經濟學動態,2014,(2).

[10]鄭秉文.“中等收入陷阱”與中國發展道路——基于國際經驗教訓的視角[J].中國人口科學,2011,(1).

[11]武鵬.改革以來中國經濟增長的動力轉換[J].中國工業經濟,2013,(2).

[12]林毅夫.新結構經濟學:反思經濟發展與政策的理論框架[M].蘇劍等譯.北京:北京大學出版社,2012.

[13]黃壽峰,王藝明.我國交通基礎設施發展與經濟增長的關系研究——基于非線性Granger因果檢驗[J].經濟學家,2012,(6).

[14]任保平.新常態要素稟賦結構變化背景下中國經濟增長潛力開發的動力轉換[J].經濟學家,2015,(5).

[15]沈坤榮,余紅艷.稅制結構優化與經濟增長動力重構[J].經濟學家,2014,(10).