吳冠中的兩條腿

近代以降,西潮激蕩,中國畫界開始出現新型藝術巨人徐悲鴻、林風眠、吳大羽、龐熏琹、李可染、關良……他們既通中畫,又通西畫,可稱為“兩條腿的巨匠”。

吳冠中無疑屬于這個行列,但又顯得與眾不同,那就是,他的兩條腿一粗一細,反差較大;粗的是他的油畫,細的是他的國畫。

對吳冠中的油畫藝術成就,美術界的看法比較一致(除了少數學院派寫實主義油畫家頗有微詞),一涉及吳冠中的國畫創作,問題就未了,不少人認為:吳冠中半路出家搞國畫,缺乏起碼的筆墨功夫,畫風雖新,但經不起推敲,也不耐看。范曾這樣批評吳冠中的線條:“似水注玻璃,一順而下,可惜無痕費精神,畫了半天,沒有留下足觀的一筆。”“不見其用筆,唯見春蚓之繞草,秋蛇之綰樹,雜以五彩紛呈的亂點,謂為中西繪畫之交融于斯集大成,不亦塵穢視聽而輕當世之士乎?”話雖尖刻,卻也觸著了吳冠中的軟肋。

細考吳冠中的“跛腳現象”及其“筆墨”公案,深感兩者之間有密切的關聯,歷史因素與個人因素互相交織,值得細細梳理。

各種文獻資料足以證明:吳冠中與中國傳統書畫缺少一種“夙緣”。據其自述《水草青青育童年》的記載:吳冠中1919年出生于江蘇宜興閘口鄉北渠村的一個生計艱辛的家庭,身為八孩之長,從小就品嘗人生的嚴酷,與琴棋書畫、古籍善本基本無緣,家里唯一的書畫藏品,是一幅過年用的福壽中堂畫和一副對聯。盡管如此,其身邊仍有一位擅長書畫的人,就是中堂畫的作者,父親的老朋友,當地小有名氣的畫師繆祖堯。吳冠中曾與他朝夕相處,看他作畫,幫他跑腿買零食。然而,藝術天賦豐沛的吳冠中沒有拜他為師,打下筆墨童子功,是一件奇怪的事情。而且,從吳冠中的字里行間,也讀不出對傳統書畫有特別的興趣愛好,其中令他印象最深的,是寬敞明凈、幽靜宜人的畫室(吳冠中后來一直渴望這樣的畫室),還有繆畫師用燒飯鍋底的灰畫的大黑貓,“貓特別黑,兩只眼睛黃而發亮”。G主意:吳冠中的視覺記憶執著于色彩而非“筆墨”,與他后來的繪畫主張相吻合。)

吳冠中自述中還有一個重要的細節:有一次父親帶他逛廟會,各種小吃、玩具琳瑯滿目,卻與他無緣,囊中羞澀的父親,為安慰兒子,用玻璃片和彩色紙屑為他做了一個土萬花筒,結果成了他“童年唯一的也是最珍貴的玩具”,那千變萬化的圖案花樣,成為吳冠中最早的“抽象美的啟迪者”。

童年的吳冠中對舶來品萬花筒的興趣遠勝于中國傳統書畫,象征著他日后的文化立場。回顧吳冠中成長的時代,正是“全盤西化”盛行,洋貨洋物、洋腔洋調暢銷中國,“西體中用”占據中國文化思想中心的時代,具體到繪畫領域,據統計,當時美術學校學習油畫的人數是學習國畫的十倍。于是,便出現以下一幕——

1936年夏的一天,在藝專學生朱德群帶領下,素無學畫經歷、年已十七歲的工科學生吳冠中走進位于西湖邊上的杭州國立藝專,立刻為西方現代藝術“敏銳的感覺和強烈的刺激”所征服。五十年后,吳冠中這樣回憶:“我頭一次窺見西湖藝苑,立即忘乎一切在醉倒于琳瑯滿目的油畫、素描及水彩的‘石榴裙下。我確是懷了戀愛情懷,中了丘比特之箭了。”不久吳冠中違背父命,棄工從藝,考入杭州國立藝專學習西洋畫。

西湖國立美專是一個“西體中用”的藝術象牙塔,西洋美術課程遠遠多于國畫課程,校園彌漫著一片崇洋的氛圍,“教授們都是留法的,畫集及雜志大都是法國的,教學進程也仿法國,并直接聘請法國教授(也有英國和俄國的),學生修法語。”“七七事變”后,日軍的炮火驚動了這個象牙塔,莘莘學子在老師帶領下顛簸遷徙于西南各地,在極其艱苦的條件下繼續學業,然而“西體中用”的格局并沒有因此而改變。

這里有一件事情值得辨析:吳冠中晚年一再講述國立藝專時代曾隨國畫大師潘天壽學國畫,臨遍宋、元、明、清諸大家的名作,其中還有冒著日機空襲危險,讓人將自己反鎖于學校圖書室,苦臨八大、石濤畫冊的故事。然據《吳冠中年表》(吳可雨編)記載:因戰時油畫材料的極度匱乏,1940年前后吳冠中曾轉入國畫系,師從潘天壽學習中國畫,因迷戀油畫色彩,一年后又轉回西畫系。由此可知,吳冠中集中學習國畫的時間,只有一年左右。在沒有書法童子功,又先入為主接受西方現代繪畫訓練的情況下,以區區一年時間“臨遍宋、元、明、清諸大家的名作”,結果是可想而知的,這種古畫臨摹,極有可能成為西方現代繪畫學習的輔助與注釋。盡管如此,這一年左右的國畫學習對于吳冠中意義仍然不可小覷。

抗戰勝利后,吳冠中憑過人的毅力和才華,過關斬將,考取留法公派名額,到巴黎美術學院深造,在原湯原汁的西方現代藝術中泡了三年。經過土洋雙料的西式現代繪畫訓練,加上1949年以后嚴格的文化環境的磨礪與塑造,吳冠中的油畫創作于1960年代結出豐碩成果,到“文革”后期(即李村時期)達到高潮。

縱觀吳冠中一生的藝術創作,“李村時期”具有特殊的意義。可以說,這是吳冠中一生藝術心態最純粹、最無雜念的時期,一切世俗名利的念想與野心此時煙消云散。撫今追昔,事與愿違,展望前程,一片茫然,何以解憂,唯有繪畫!更何況,吳冠中的油畫技藝經過三十年的磨煉,此時已達爐火純青的地步。在這樣的背景中,吳冠中迎未了自己藝術創作的黃金時代。

吳冠中該時期的油畫洋溢著濃郁的生活氣息與生命情調,用筆精妙,色彩清新,構圖別致,線條富于書寫意趣,代表性作品有《麻雀》《瓜藤》《李村樹》《房東家》《高粱與棉花》《石榴》等。正如張仃評價的那樣:“他這時的油畫,我以為從意境、構圖、色調與筆法上,更趨成熟,更加民族化了。”眾所周知,藝術上登峰造極的境界,是各種機緣泊湊的結果,缺一不可,其中畫家的精神狀態最為重要。當他凝神一志,心無旁騖,激情與理性平衡和諧,達到“天人合一”時,心靈便會涌現神奇的意境,正如吳冠中自述的那樣:“背朝青天、面向黃土的生活,卻使我重溫了童年的鄉土之情。我先認為北方農村是單調不入畫的,其實并非如此,土墻泥頂不僅是溫暖的,而且造型簡樸,色調和諧。當家家小院開滿了石榴花的季節,燕子飛來,又何嘗不是桃花源呢!金黃間翠綠的南瓜,黑的豬和白的羊,花衣裳的姑娘,這種純樸渾厚的色調,在歐洲畫廊名家作品里是找不到的。”“我在天天看慣了的、極其平凡的村前村后去尋找新穎的素材。冬瓜開花了,結了毛茸茸的小冬瓜,我每天傍晚蹲在這藤線交錯、瓜葉纏綿的海洋中,摸索形式美的規律和生命的脈絡。”endprint

然而,志向遠大的吳冠中并不僅僅滿足于做一個杰出的“糞筐畫家”。隨著改革開放時代的到來,他的藝術野心熊熊燃燒起來,留法同窗趙無極在西方畫壇的成功,回國時作為上賓被國家領導人接見,深深地刺痛了他。此中的不平之氣,在他的自述文字中多有表露:“三中全會的春風使他獲得了真正的解放,他受過的壓抑、他的不服氣、近乎野心的抱負都匯成了他忘我創作的巨大動力。他在三十余年漫長歲月中摸索著沒有同路人的藝術之路,寂寞之路,是獨木橋?還是陽關道?是特殊的歷史時代與他自己的特殊的條件賦予了他這探索的使命感。”“他不止一次向她(吳冠中妻子)吐露心曲:留在巴黎的同學借法國的土壤開花,我不信種在自己的土地里長不成樹,我的藝術是真情的結晶,真情將跨越地區和時代,永遠扣人心弦,我深信自己的作品將會在世界各地喚起共鳴,有生之年我要唱出心底的最強音,我不服氣!”奮起直追,趕超西方現代藝術潮流,以東方藝術巨人的身份與西方藝術巨人較量,成為吳冠中此后三十年堅定不懈的追求。

吳冠中新一輪的藝術創新,目標鎖定于中國畫。此舉濫觴于“文革”后期,據《吳冠中年表》記載:吳冠中于1974年開始畫水墨畫,那年他已經五十五歲。顯然,“油畫民族化”的成功,給他進軍中國畫帶來極大的自信。在1976年1月1日至友人的信中,吳冠中這樣告知:“最近我在宣紙上耕作,鳥槍換炮,工具材料開始講究起來,畫幅也放大一些。素與彩、線與面、虛與實、古與今、洋與土,東方與西方的姻親結合既成事實,但我忽又重新考慮住居問題,住到女家還是住到男家,定居在水墨宣紙還是油畫布上呢?”然后總結水墨藝術的種種優勝之處:第一、紙與水的變化多端,神出鬼沒;第二、墨色之灰調微妙,間以色,可與油彩抗禮;第三、線之運用天下第一舭外,它方便、多產、易于流傳,不像油畫陽春白雪難于深入民間。吳冠中這些見解主張,明顯來自于西畫(即油畫)的刺激與比對而且,對新的藝術實驗吳冠中自信滿滿,毫不覺得困難:“目前我將自己的油畫移植到宣紙上,更概括、更重意,有時效果是青出于藍,每有所得,不勝雀躍,忘懷老之將至矣!”

然而,中西繪畫融合不是一件簡單的事,無法一蹴而就。這種融合有深有淺,品位有高有低,路子有正有偏,若想達到圓融的境界,必須具備一個條件:兼具中西繪畫的精深造詣,經過長期的醞釀和艱苦的探索。由于沒有書法童子功(后來也沒有補這一課),而是先入為主接受了西方繪畫尤其現代繪畫的“形式美”法則,這種藝術知識背景,深刻地制約了他的“國畫現代化”藝術實驗。1980年代初,吳冠中這樣敘述自己的藝術追求歷程——

學生時代,我在潘天壽老師的指導下臨摹傳統中國畫,認真鉆研山水構圖中的起、承、轉、合,蘭葉的鳳眼穿插,墨的干濕,線的波折,但西洋畫的課程遠比國畫多,在油畫中完全是另一番天地……

東家重意境、格調、脫俗,西家強調塑造、構成、斑斕、瘋狂。是由于我先就受了中國畫的熏陶呢,還是十九世紀后半期的西方繪畫也是受了東方的啟迪,我逐漸偏愛西方近代繪畫,于此,愈來愈體會到藝術本質的一致性。

我在油畫中引進水墨韻味已三十余年,在水墨中吸收油畫之長才十來年。由于油彩不易于表達奔放的節奏,我往往用水墨移植失敗了的油畫,有時獲得很好的效果:由于在油畫中愈來愈追求概括、洗練、寫意,愈來愈接近國畫的精神面貌,我于是直接用水墨來接力、繼承油畫的探索。我從油畫中帶回一些禮物,首先是嚴格的平面分割。相對地講,如果中國繪畫與文學血緣相通,則西方繪畫與建筑交誼密切。畫面安排一如建筑設計。畫面中不起積極作用的面積便起破壞作用,可有可無的中間地帶是不存在的,我的設計中未給題款留有余地,也因為我不善于題款。我想利用油畫的厚實與量感來充實水墨之虛弱,但揚棄了油畫的具體塑造手法,代之以點、線、面、圓塊的水墨姿態來移植這種厚實感與量感美。宣紙和國畫色的局限畢竟難與油彩爭華麗,但西方現代繪畫中對色彩構成的新概念有極大的啟發性,我基本上拋棄了隨類賦彩的舊規矩。

這段文字表明:吳冠中的中西繪畫融合之道屬于“西體中用”的路數。其中特別值得注意的,吳冠中坦陳自己“不善于題款”。題款,書法也,詩文也。在“書畫同源”的中國畫創作中,題款是一種基本的能力,幾乎所有大畫家都善于此道,不會題款,進不了中國畫的藝術門檻。從這個角度看,吳冠中難入傳統中國畫的藝術堂奧,也是意料中的事。唯其如此,他才另辟蹊徑,干脆放棄題款,以西畫的“平面分割”“建筑設計”“色彩構成”來改造中國畫。

吳冠中的“國畫現代化”藝術實驗勢如破竹,進展神速,卻引起很大的爭議,藝術觀念前衛的人士紛紛為之叫好,視為中國畫藝術創新的巨大成果,藝術修養深湛之士(尤其國畫界人士)則多持保留意見。1979年《吳冠中繪畫作品展》在北京中國美術館展出,吳冠中的老朋友李可染看了畫展,悄悄對吳冠中說:“看了你的畫,我害怕。你跑得遠,我趕不上。”短短數語意味深長,其中包含的隱憂,是不難體察的。當時李可染已是國畫界公認的藝術大師,也是“新中國山水畫”篳路藍縷的開創人物。

或許有人疑問:吳冠中既然精于油畫,怎么就畫不好國畫?這個問題不難回答:吳冠中的油畫是多年修煉、水到渠成的結果,國畫卻是速成的產物(而且帶有很強的功利性),好比一個美聲藝術大師客串唱京劇,可以唱得新奇,唱得有趣,卻因缺少京劇的基本功,難以達到行家認可的高水平。

不妨比較一下:吳冠中的油畫線條勁挺有力、含蓄有昧,國畫線條卻疲軟流滑、辭浮氣露:同樣的意境與圖式,在吳冠中的油畫中顯得自然親切,到他的國畫,則往往顯得突兀粗放。這種反差,顯然是由中西繪畫不同的工具材料的駕馭能力(即功力)造成的。吳冠中油畫技藝精湛,其自由奔放、激情洋溢的個性與油畫的工具材料有一種微妙的平衡。硬挺的畫筆,流動性不強的油彩,客觀上起到了防止流滑的作用,使得線條和筆觸含蓄耐看,再加上吳冠中具備出色的色彩感(如他的法國老師杜拜對他評價那樣:色的才華勝于形的把握)。在色彩的映襯下,他的線更顯出一種特別的韻味,掩蓋了輕薄的弱點。endprint

再看吳冠中的國畫,情形剛好相反。隨著尺幅變大,畫面變得稀松,富有書寫意趣的線條不見了,代之以蚯蚓飛舞,令人眼花繚亂。西方現代繪畫特有的“構成”“平面分割”不僅沒有彌補這一弱點,反而把這種弱點放大。與之同時,色彩的魅力大大減少。這也無可奈何,巧婦難為無米之炊。色彩本是中國畫的短板,中國特殊的地理文化風土和繪畫材料的特性決定這一點。唯其如此,中國繪畫才于丹青之外,發展出“墨分五色”的水墨藝術,傲立于世界繪畫之林。吳冠中將油畫的用色移植于國畫中,將墨當顏料而不是當“墨色”用,因此無法傳達“墨分五色”“水墨勝處色無功”的微妙境界。其實,作為一位江南才子,吳冠中秉有不錯的“水性”,如果能在中國畫的墨法上下功夫,不難進入水墨藝術的堂奧。可惜先入為主的西方“色彩構成”左右了他。于是出現一種矛盾的現象:他能以西方的油畫工具材料自如地表現傳統文人畫優雅的意境與情調,卻難以用中國畫的工具材料做同樣的事情。這個“吳冠中式”的藝術悖論,是值得總結的。

對自己的國畫藝術實驗,吳冠中一開始比較低調,稱它們“不成熟,水平不高”,還承認自己“不善于題款”,然而隨著時間推移,就當仁不讓起來,到后來,就聽不得一丁點的批評。客觀地看,這既是時勢造英雄的結果,也是畫家人格性情的自然流露,兩者互相激蕩,水漲船高。

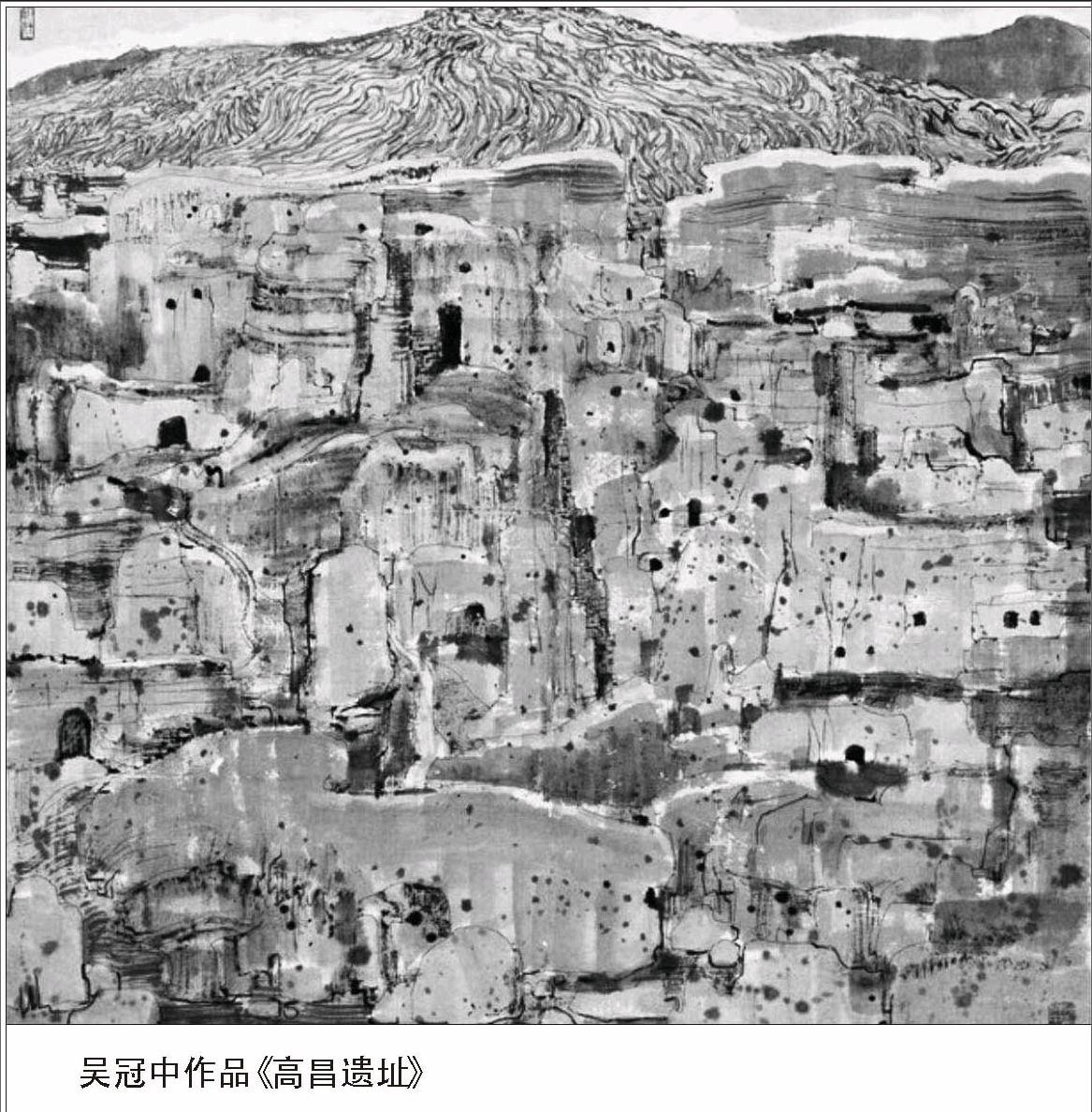

從1970年代末開始,吳冠中名聲雀起,此后十多年的人生,可用“燦若錦繡,無處不佳”來形容:1983年入黨:1985年當選全國政協委員;1986年任中國“東方美術交流代表團”團長,赴日本參加國際交流聯合繪畫展;1987年香港藝術中心舉辦“吳冠中回顧展”;1988年新加坡國家博物館主辦“吳冠中畫展”;1989年水墨畫《高昌遺址》在蘇富比春季拍賣中以187萬港幣售出,開創中國在世畫家畫價的最高紀錄,同年9月《吳冠中畫巴黎畫展》在東京舉辦,作品銷售一空;1990年油畫《巴黎蒙馬特》在佳士得春季拍賣中以114萬港幣售出,創中國油畫的最高價;1991年榮獲法國文化部授予的“法國文化藝術最高勛位”;1992年大英博物館舉辦“吳冠中——一個二十世紀的中國畫家”展,BBC電視臺采訪并拍攝同名專題片;1993年法國巴黎塞紐奇博物館舉辦“當代中國畫家——吳冠中水墨新作、油畫及素描”展,榮獲巴黎政府授予的“巴黎市金勛章”;1994年當選全國政協常委,并隨黨和國家領導人、全國政協主席李瑞環出訪歐洲五國……

偌大的中國畫壇,有史以來,有誰能像吳冠中那樣獲得如此多的殊榮?

正是在這種背景下,吳冠中產生了“中國現代繪畫第一人”的強烈自信,甚至以天降大任的“中國畫拯救者”自居。從1980年代吳冠中致友人的信中,亦可看出這一點,其中有夸贊自己出品全國美展的畫作的:“堪稱杰作,當令人矚目”;有贊嘆自己畫展成功的:“26天的回顧展可以說震撼了香港藝術界,兩家電視臺、所有中英文報紙均作了大量報道,華南朝報以‘中國藝術頂峰作大標題……”有展望征服世界畫壇的:“此后,指向美國,幾方面來邀,尚未定奪,我想,鄉村包圍城市,最后進攻巴黎,今日長纓在手,縛他西方蛟龍。”

于是,就有驚世駭俗的“筆墨等于零”之論。

《筆墨等于零》一文首見于1992年3月香港《明報》月刊。坊間盛傳:一年前在香港的一次文藝沙龍聚會上,吳冠中口無遮攔,詆毀否定筆墨,受到李可染的弟子畫家萬青力的當場反駁,情急之下,放出“筆墨等于零”這句話。而據吳冠中的藝專同學、留法同學、著名雕塑家王熙民對筆者的口述:吳冠中是學油畫的,不懂中國畫,而且瞧不起中國畫,他是油畫成名后,開始試驗中國畫,基本上是按西方現代繪畫的路子畫中國畫,吳冠中與國畫界的矛盾由來已久,因為人家覺得他畫的不是中國畫,一直受到排斥:而且他的學生老是問他同一個問題:老師,你的畫畫得那么好,為什么總有人說沒有筆墨?弄得他不勝其煩,于是才有這句話。

吳冠中在功成名就、如日中天之際,頻頻撞上“筆墨”這塊堅硬的老石頭,成為他揮之不去的心病。“筆墨”是中國畫特有的術語,西方畫論沒有相應的概念。在中國畫的審美評價體系中,“筆墨”是藝術價值的核心:極而言之,筆墨代表中國畫的本質,其理論依據則是來自古老悠久的“書畫同源”傳統。吳冠中沒有書法童子功,后來也沒有補這一課,不能不影響他國畫創作的藝術品位。在許多人眼中,吳冠中的國畫沒有“筆墨”。沒有“筆墨”意味著不像中國畫,沒有中國畫的味道。這個批評說重也重,說輕也輕,因人而異。當今畫壇許多著名畫家都沒有“筆墨”,并不妨礙他們畫出好畫,在國際上頻得大獎,成功出名。由于中國畫的“筆墨”傳統根深蒂固,藝術上很難超越,許多畫家對之采取敬而遠之、繞道而行的辦法。然而吳冠中就是不買這個賬,使出渾身功夫,欲將這塊石頭搬開,結果引起軒然大波。

吳冠中的“筆墨等于零”觀點源自西方的表現主義美學理論,這種理論簡單明快,可以解釋通俗淺顯的藝術創作,卻難以解釋中國的書法繪畫那樣高深靈慧的藝術,比如將筆墨比作“未經雕塑的泥巴”,便與筆墨的本意南轅北轍。正如張仃與之商榷的那樣:筆墨不是物質材料,而是一種精神載體,有生命,有氣息,體現畫家的人格、氣質、精神、修養:吳昌碩五十歲開始學畫中國畫,沒幾年就超過著名的職業畫家任伯年,得力于深厚的書法、金石、詩文修養;米沛的幾個粗大點子,可以撐起一個山頭,別的畫家如法炮制,極可能變成一灘爛泥:齊門弟子模仿齊白石的畫,哪怕題材、構圖、設色一模一樣,行家一眼就能看出它們的差異。

行文至此,筆者不由想起趙無極。趙無極一直是吳冠中假想的競爭對手和全力超越的對象。他們同時就學杭州國立美專,同時留法深造,藝術路子大同小異(都是西體中用),然而在人格器局、藝術境界上,兩人卻有差異。趙無極身為世界級藝術大師,知名度遠在吳冠中之上,卻一向謙虛平和,始終告誡自己:“一個藝術家最重要的是自我批評”,“一旦放棄對自己的批評,就無法進步”;“做一個藝術家別把自己估計得太高,總是估計低一點好,因為這工作是一輩子的事。”盡管趙無極也“反傳統”,卻未越出理性的范圍,而最重要的是,他有深厚的傳統書畫功底,而這正好是吳冠中所缺乏的。關于筆墨,趙無極有這樣的表述:“我畫油畫時用筆的方法利益于毛筆字,我的手指和手腕是靈活的,我喜歡心手相應的那種自發效果。”假如吳冠中能有趙無極那樣的謙遜和對藝術的敬畏之心,或許能夠取長補短,克服自己的“跛腳現象”吧。

李兆忠,評論家,現居北京。主要著作有《曖昧的日本人》《東瀛過客》等。endprint