細胞死亡機制與腫瘤免疫治療

袁越

多細胞生命的進化和人類社會的演化看似是兩個毫不相關的問題,其實兩者的本質是一樣的,遵循相同的客觀規律。我們可以用人類社會的演化歷程來理解多細胞生命的進化規律,從而幫助我們更好地管理自己的身體。

為什么這么說呢?讓我們先從兩者的基本單元講起。

人與細胞

人類社會是由一個個獨立的人組成的,人與人之間雖然各不相同,但大家都有一個共同的特征,那就是每個人都想過好日子。但是,地球的資源有限,不可能滿足每個人的要求,所以每個人都要克制自己的欲望,遵守集體共同制定的游戲規則。

生命的基本單元是細胞,地球上的所有細胞都有一個共同的特征,那就是它們都極度渴望細胞分裂。正如一位生物學家總結的那樣:地球上任何一個細胞的最大愿望都是變成兩個細胞。但是,對于一個多細胞生物來說,單個細胞的繁殖沖動必須得到控制,否則這個生物體是沒辦法繼續活下去的。

由此可見,無論是人類社會還是多細胞生命,要想長久發展下去,都必須首先解決個體利益和集體利益之間的沖突,很多問題都是因為兩者之間的矛盾沒有解決好造成的。

那么,人類社會是如何解決這個矛盾的呢?答案首先是道德約束。人類的道德感是很早就被進化出來的一種心理特質,諸如誠實、勤勞、公平和助人為樂等等,這些道德品質都是被提倡的,而欺騙、懶惰、自私和恃強凌弱這些品德都是被唾棄的,任何一個人類社會都是如此。

如果道德約束解決不了問題該怎么辦呢?答案就是法制。任何一個成熟的社會都有一套嚴格的法律制度,保證不守法的人得到應有的懲罰。法制的執行單位就是警察部門,警察們都是佩帶武器的,該出手時就出手。如果沒有警察的保護,僅靠道德約束,對于某些簡單的小社會也許還可以,但對于一個現代化的國家來說肯定是不夠的。

與此相對應,多細胞生命必須進化出來的一項功能就是細胞程序死亡(Programmed Cell Death Protein,以下簡稱PCD),生命體就是依靠這套機制來保證其整體安全的。這一點很容易理解。因為每個細胞都有自己的基因組,求生的欲望是寫在基因組里的,否則生命是沒辦法延續下去的。但是,當多細胞生命被進化出來之后,單個細胞的求生欲望就必須得到控制,這就是PCD的意義所在。

細胞凋亡與道德約束

PCD這個概念是在上世紀60年代進入大眾視野的,它被細分為兩類,一類就是細胞主動自殺,科學術語稱之為細胞凋亡(Apoptosis)。細胞凋亡是一種非常普遍的生命現象,一個成年人體內每天都會有大約500億個細胞自殺身亡,只有這樣我們才能保持健康。

研究顯示,細胞凋亡是由線粒體負責管理的,這是細胞的能量發生器,一旦線粒體出了問題,導致氧化還原反應效率降低,就會有大量帶負電的自由基泄露到細胞質當中,于是這個細胞便羞愧地自殺了。

提到自由基大家肯定不會陌生,因為以前有研究顯示,自由基能夠破壞DNA和蛋白質,是細胞衰老的罪魁禍首。于是不少商家打出“抗氧化”的招牌,希望把一些具有抗自由基功能的食品當做保健品賣給消費者。但是后續研究證明,自由基其實是細胞凋亡的信號分子,如果人為地關閉這個功能,也許可以讓一些原本應該自殺的細胞活下來,最終反而對身體有害。這就好比說一個社會的成員們不再有道德感了,其結果肯定好不了。

為什么細胞凋亡過程會由線粒體來控制呢?答案要從多細胞生命的進化過程去尋找。眾所周知,所有多細胞生命都是由真核細胞構成的,原核細胞全都是單打獨斗的“獨行俠”,無法相互合作。因此,原核細胞是沒有進化出細胞凋亡機制的,它們只對自己負責,不需要克制自己的任何欲望。

真核細胞的誕生源于一次細胞吞噬事件,線粒體就是由那個被吞噬的原核細菌演化而來的。因為有線粒體提供能量,真核細胞這才沒有了后顧之憂,多細胞生命這才成為可能。換句話說,線粒體是真核細胞之所以能夠活下去的關鍵,這就是為什么細胞自殺機制要由線粒體來控制的原因。

總之,細胞凋亡相當于道德約束,兩者都是依靠個體的自覺來達到目的。但是,道德的約束力畢竟有限,有些時候還得依靠法制。生命體也是一樣,于是第二類PCD被進化了出來,這就是免疫清除。

免疫與癌癥

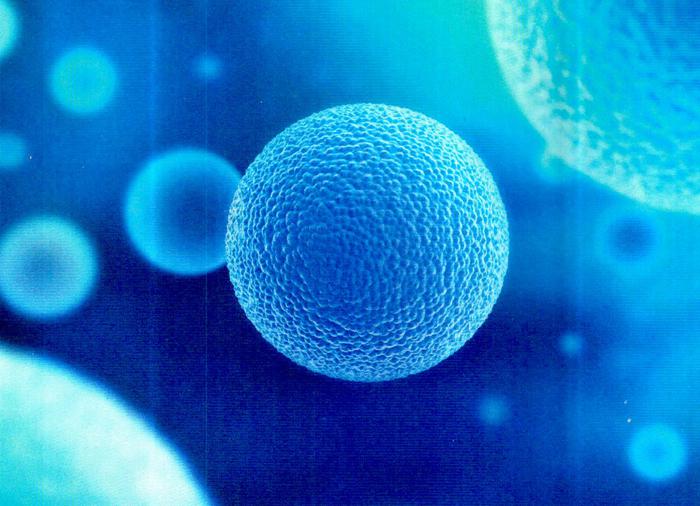

提到免疫系統大家肯定都不陌生,但很多人誤以為免疫系統只是用來對付外敵的軍隊。但實際上,專門對付入侵之敵的軍隊只是免疫系統的一部分功能而已,這個系統更主要的任務是清除異己,包括衰老細胞和癌細胞等。

所謂癌細胞,本質上就是一些不再守規矩的人體細胞。這些細胞失去了道德約束,變得自私自利,一心只想著復制自己,不再考慮整體利益。于是人體只能依靠法制的力量,出動警察來維持秩序。

最早意識到這一點的是一位名叫威廉?科里(William Coley)的紐約醫生,他早在1891年就曾經嘗試用細菌感染的方法治療癌癥。他相信細菌感染可以激活病人的免疫系統,從內部對癌細胞發動攻擊。后來有人做過統計,發現科里療法的療效和放化療相差無幾,但這個方法在理論上存在很多漏洞,操作起來危險性太大,所以很快就被放化療代替,很長時間都沒有人使用過了。

隨著放化療的局限性逐漸凸顯出來,又有人想起了免疫系統,新一輪癌癥免疫治療熱就這樣開始了。1984年,美國科學家史蒂夫?羅森博格(Steve Rosenberg)用高劑量的白細胞介素激活病人的免疫系統,在一部分癌癥病人身上獲得了成功。與此同時,又有人嘗試用干擾素來激活免疫系統,同樣有少數癌癥病人獲益。這些療法本質上就是科里療法的翻版,只不過醫生們不再用病菌了,而是用一些已知的免疫調節因子來激活免疫系統,可惜效果并不像希望的那樣好。

免疫“警察”為什么會在關鍵時刻掉鏈子呢?原因就在于警察和軍隊的性質很不一樣。軍隊只用于對付敵人,但警察既可以用于鋤奸,也可能被濫用,誤傷好人,所以人類社會需要律師,防止警察濫用職權。免疫系統也是如此,活性太弱肯定不好,活性太強則會導致自體免疫疾病,比如類風濕性關節炎和紅斑狼瘡等,所以生命又進化出了一套機制用于調節免疫系統的活性,我們可以將其理解成剎車。

松開剎車

人體內負責監視并清除癌細胞的工作是由T細胞來完成的,很多癌細胞之所以逃過了免疫系統的圍剿,不是因為T細胞沒有識別出癌細胞,也不是因為免疫系統沒有被激活,而是因為癌細胞進化出了一種特殊手段,偷偷踩下了剎車。

第一個重要的剎車系統是法國科學家于1984年首先發現的,這套系統的主角是一種名叫CTLA-4的蛋白質,這個蛋白位于T細胞表面,平時不起作用,但如果它和CD80或者CD86這兩種蛋白質發生特異性結合的話,便會啟動剎車功能,阻止T細胞被激活。

第二個重要的剎車系統是由日本和中國科學家分別發現的。先是日本京都大學的本庶佑教授于1992年在T細胞表面發現了另一個具有剎車的蛋白質,取名為PD-1。之后,中國科學家陳列平教授于1999年發現了和PD-1配對的受體蛋白,取名PD-L1。這套系統比上一套系統更厲害,當PD-1和PD-L1發生特異性結合后,T細胞便會啟動自殺程序,還沒等奔赴前線呢就自己先把自己搞死了。

但是,上述兩個剎車系統剛剛被發現的時候,大家都沒有往癌癥方面去想。最先把兩者聯系起來的是美國免疫學家詹姆斯?阿里森(James Allison)教授,他于1996年在《科學》(Science)期刊上發表論文,首次證明針對CTLA-4的抗體能夠治愈實驗小鼠體內的惡性腫瘤。他把這個治療思路稱為檢查點阻斷(Checkpoint Blockade)。大意是說,免疫系統在發動大規模攻擊之前先要經過好幾個檢查點的檢查,以防攻錯目標。癌細胞盜取了這套系統,讓免疫系統一直通不過檢查點,醫生所要做的就是將這個檢查點去掉(阻斷),釋放免疫系統的活力。

這篇論文終于引起了各國科學家的重視,最終導致了歐狄沃(Opdivo,簡稱O藥)和可瑞達(Keytruda,簡稱K藥)的誕生。這兩種藥都是針對PD-1剎車系統的,臨床研究證明效果十分出色。中國政府也于2018年批準了這兩種藥,中國患者終于可以從中獲益了。

最后,我們再回到今年的諾貝爾獎,2018年諾貝爾生理學或醫學獎被授予了阿里森和本庶佑,以表彰他倆在癌癥免疫療法領域所做的開創性貢獻。從人類社會的角度去理解,這項發現就相當于除掉了腐敗的律師,讓法制可以不受干擾地發揮其監督作用。

(編輯 欒兆琳)