蘇珊·梅塞拉斯:從脫衣舞娘到戰區

劉晶晶

2018年,蘇珊·梅塞拉斯的大型個人回顧展《沉思錄》先在巴黎網球美術館舉辦,隨后又在舊金山現代美術館進行巡回展覽(7月21日到10月21日),我們得以與這位杰出的攝影師進行了一次近距離接觸。

“一個我不屬于的世界”

當蘇珊·梅塞拉斯在1976年加入瑪格南圖片社的時候,這個攝影史上最受尊重的機構只有4個女性攝影師。42年過去了,這一數字變成了13個。對此,蘇珊·梅塞拉斯開玩笑地說:“攝影讓我屬于一個我不屬于的世界。”

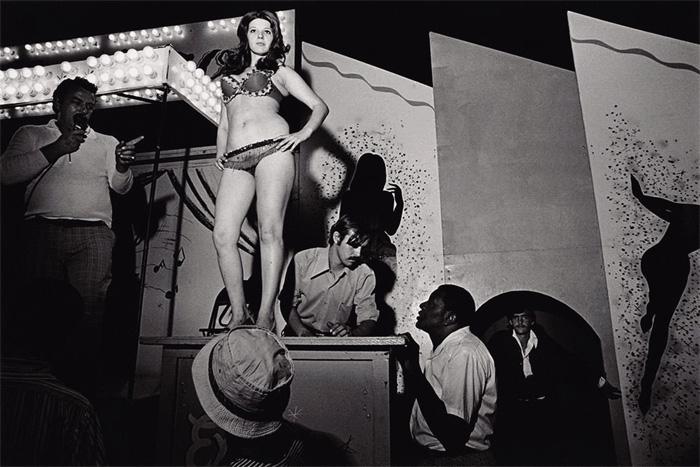

是的,蘇珊·梅塞拉斯生于美國巴爾的摩,畢業于哈佛大學。她不屬于脫衣舞女的流浪大篷車,也不屬于紐約的SM地下會所,更不屬于戰亂中的尼加拉瓜。而她,卻用鏡頭,讓自己和自己不熟悉的世界建立起了親密的聯系。

瑪格南圖片社的創作理念是:攝影師自由選擇創作主題,自主安排工作。攝影師要就一個社會現象或問題,進行廣泛調查,深入拍攝。成立70年來,瑪格南圖片社的攝影大師們,為世界帶來的都是經年累月的研究和深入挖掘的經典攝影作品,比如羅伯特·卡帕《越南的悲劇》系列等。

而作為全世界最重要的女性攝影師,蘇珊·梅塞拉斯提供給世界的,是一個又一個亞文化的深入報道。而她在拍攝的過程中,不但做了大量的文本研究,更是對拍攝對象有過諸多深入的采訪。

比如,在她的成名作《狂歡節上的脫衣舞娘》中,這個叫Lina的女孩,就為我們留下了這樣的采訪筆記:“我們不是專業的舞娘,我們其實是妓女,我們找不到其他的工作,除了跳舞,我什么都不會。我成不了教師,成不了醫生,甚至當不了護士,因為我很情緒化。我唯一能做的就是跳舞和當服務員,你想讓我當一輩子服務員嗎?”

在講述完這個故事之后,蘇珊·梅塞拉斯加了一句:“這些攝影不是在展示女人的身體,而是挖掘一個個真實的女性的個人歷史。”這些,也正是蘇珊·梅塞拉斯給瑪格南圖片社這個直男團隊帶來的不一樣的女性思維。

也正因如此,蘇珊可以和拍攝對象建立起親密的關系。一些非常私密的個人場所,脫衣舞娘們都對她敞開大門:化妝問、休息室、浴室,等等等等;于是,她捕捉到了許許多多動人的細節,讓人們真切地感受到她們真實的生活。別說,直男大咖們還真做不了這事兒!

用行動推動著歷史的進步

蘇珊·梅塞拉斯關于女性權益的研究,貫穿她整個職業生涯。在1992年的時候,蘇珊·梅塞拉斯再次參與到舊金山的反家庭暴力活動中。聯系到當時背景的話,這是非常令人欽佩的。1992年,歐盟的雛形已經開啟當代政體,舊金山的女性被家暴的指數還處于上升趨勢。

這一次,蘇珊·梅塞拉斯不僅在用攝影記錄歷史,更是用行動推動著歷史的進步。她在當地警察局收集了很多家暴犯罪文獻,包括錄音、圖像、故事等,最終和她的攝影作品一起在公共場所展出,喚起了大眾的關注。

盡管戰爭讓她變得舉世聞名,但蘇珊·梅塞拉斯卻不喜歡自稱為戰地攝影家。“我來到戰場上,不是為了報道戰爭。災難是如何變到不可收拾的一步?災難的表面之下,隱藏著什么?這些,才是我的興趣所在。”

為了尋找這些,她的鏡頭可以離死亡很近。1979年,她拍攝尼加拉瓜起義軍向獨裁政府投燃燒瓶的時候,距離拍攝對象只有咫尺之遙。一天以后,自二戰后就對尼加拉瓜進行獨裁統治的索摩查政權被推翻,索摩查被永久流放,他的國民警衛隊也被解散。

那個向最后的索摩查國民警衛隊投擲燃燒瓶的圖像,成了中美洲民主革命對獨裁政府的“最后一擊”,這個圖像隨后出現在全球的各大媒體中,成為這個長達15年的革命的標志性圖片。蘇珊·梅塞拉斯就這樣參與到了歷史和人們的集體記憶中,讓自己與原本不屬于的尼加拉瓜聯系在了一起。

冷暴力

攝影師是幸運的,有更多機會去體驗不同的人生,甚至是在不同的地方擁有像故鄉一樣的關切和感情。瑪格南圖片社的攝影師大都四海為家,依據創作的題材而選擇居住地。創始人羅伯特·卡帕等,更是赤裸裸的國際主義者和無產階級。他們的鏡頭投向全世界的弱者、被壓迫的人、身處戰亂不得不忍受的普通人。

或許,攝影的偉大之處,是將觀眾置身于不熟悉的生活中。現場感,不就是攝影最具感染力的媒介特征嗎?想到這里,許多人的腦海里可能立刻會浮現瑪格南攝影師的經典作品,諸如被炸死的《西班牙士兵》,越戰中渾身著火的小女孩、自焚的僧侶——當觀眾面對這樣的圖像,就好像畫面中的災難突然降臨,讓人緊張得無所適從。

而蘇珊·梅塞拉斯有別于前幾位戰地攝影師,她的作品中含著一種冷暴力。別忘了,蘇珊·梅塞拉斯個展的名字可是《沉思錄》。

沒錯,暴力是顯而易見的,而災難帶給人們的精神壓力,卻更為強烈而持久。比如那張拍攝于薩爾瓦多戰爭的照片,真是挑戰人們的“觀看之道”。圖像中有三個人,軍人、過路的女人還有公共汽車上的男人——他正和蘇珊坐在一起,眼睛正看著鏡頭。

這是一個內部觀察的視角,但卻有著復雜的視覺調度。首先,我們最關心的是那個馬路上的女士,她正被手握槍、坐在路邊的軍人盯著;于是,一種危險感油然而生;何況公車后窗玻璃上的彈孔,從畫面上看來,就在女士腦袋的左上方出現,這個彈孔,和放射性的線條,是視覺的中心,更加重了觀看者的恐懼。人們禁不住牽掛起這位女士的命運,她會不會有危險?

在此時此地,一個戰亂的國度,秩序依靠暴力來維持。盡管那位女士目不斜視地朝前走著,但是她并不自在的雙肩已經透露了她的緊張。人們的視線最終還是會游走到車廂的內部,那個正盯著鏡頭看的男人的臉上,他的臉隱在黑暗中,看上去是本地人,是個粗壯的漢子,緊抿著嘴唇。這樣的生活,不知道他已過多久?還將繼續經歷多久?而可以想象的是:他的隱忍已經成為性格的一部分。這張攝影的視覺感染力,讓人驚訝;僅僅三個角色,一個彈孔,就將戰爭陰影下日常生活中的恐懼感表達了出來。蘇珊·梅塞拉斯總是在探索“災難的表面之下隱藏著什么”,她提供給我們的是一男一女正試圖隱藏自己的恐懼,然而,他們緊抿著的嘴唇和不自然的雙肩,卻透露了他們的秘密。

她的成名作《狂歡節上的脫衣舞娘》

攝影師的銳利目光刺透了表象的相安無事,深入到人的精神和真實感受上。

蘇珊·梅塞拉斯經常隨身帶著彩色膠卷和黑白膠卷,遇到拍攝對象都要用彩色和黑白的各拍一張,回到暗房再決定用哪個。這一張也不例外,她有黑白和彩色兩個版本,而最終,她選擇了彩色的。

她還有一張作品,可能是攝影史上最令人震撼的照片之一:一個只剩下半截身軀的尸體在風景如畫的野外,所產生的巨大情感張力,讓人無所適從。人的目光只要觸及這具尸首,就再也無法遠離。

這張照片也同樣來自尼加拉瓜,蘇珊·梅塞拉斯回憶:“我當時開車沿著公路在轉,那是非常陡峭的山坡;忽然,我聞到一些奇怪的味道,讓我不知所措;隨后,我看到那個身體……我不知道他在那里多久了,但是一定久到禿鷹已經吃掉了他的一半。我現在明白了,尼加拉瓜人為什么總是這么憤怒。”

蘇珊·梅塞拉斯當時的視角:從頭向后拍攝,根據尸首的身高,攝影師避開了他頭顱的位置。那正是我們最需要知道的,因為這關乎他的身份——他是誰?從哪里來?往哪里去?這些我們都無從得知了,因為頭顱是缺席的。他走過的道路,或許給了我們一些信息,當然這也是不明確的。

向索摩查國民警衛隊投擲燃燒瓶的抵抗者

這個攝影的角度體現了攝影師蘇珊·梅塞拉斯的悲憫。如果從尸首的正上方俯視拍攝,我們可以獲得更完善的細節,就像警署的犯罪現場資料;如果從后向前拍攝,我們似乎又可以對他要去哪里稍見端倪。然而,最涉及身份的卻是一個人的歷史,比如遇到陌生人時,我們總要問“你是哪里人”,而不是“你要往哪里去”。

照片的視角,向我們展示了一個沒有身份的人的些微來龍去脈:他從哪里來?我們看到那風景如畫的遠方有模糊的村莊。那里美得就像《指環王》中矮人的故鄉,一片植被豐茂的、肥沃的土地……卻常年被戰爭和人禍的陰云所籠罩。

(王明薦自搜狐網)