產業結構變遷與區域經濟增長

趙新宇 萬宇佳

關鍵詞:產業結構高度化;產業結構合理化;經濟增長

作者簡介:趙新宇,吉林大學經濟學院教授、博士生導師(長春? 130012);萬宇佳,吉林大學經濟學院博士研究生(長春? 130012)

基金項目:國家社會科學基金重點項目(16AZD008);吉林大學青年師生交叉學科項目(2018A3)

DOI編碼:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2018.06.008

改革開放40年來,東北地區經濟取得了長足發展,域內三省的GDP總量從1978年的485.98億元增長到2017年的55430.82億元,年均增長速度為9.4%。相較于同期全國9.7%的年均增長速度,東北地區還有一段差距。更值得關注的是,東北地區經濟增長呈現出明顯的周期性波動特征,其過程可謂一波三折:繼20世紀90年代工業企業經濟效益下降、21世紀初農產品滯銷之后,自2013年開始經濟增長速度再次出現陡然下滑。2014年,東北地區經濟增長低于全國7.4%的增長速度,遼寧、吉林和黑龍江三省的GDP增速分別為5.8%、6.5%和5.6%,位列全國倒數第三、第四和第二位。東北經濟屢次陷入困境的現象,引起了政府和全社會的廣泛關注。

造成這一問題或現象的原因何在?一般認為,東北經濟困局歸因于歷史形成并遺留下來的體制性問題和結構性矛盾。2003年,中共中央、國務院下發的《關于實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》指出,“隨著改革開放的不斷深入,老工業基地的體制性、結構性矛盾日益顯現,進一步發展面臨著許多困難和問題”;2009年,國務院下發的《關于進一步實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》指出,“東北地區等老工業基地體制性、結構性等深層次矛盾有待進一步解決”;2016年,中共中央、國務院下發的《關于全面振興東北地區等老工業基地的若干意見》再次指出,“(東北地區)體制機制的深層次問題進一步顯現,經濟增長新動力不足和舊動力減弱的結構性矛盾突出”。

東北地區的結構性問題突出表現在產業結構偏重以資源開發和初級產品加工為主的重化工業。這一特征自近代東北開發逐漸形成,并在不同經濟體制下對地區經濟發揮了不盡相同的作用。新中國成立后,在國家實施優先發展重化工業戰略的影響下,東北地區發揮了資源和產業優勢,為國民經濟恢復和國家經濟建設做出了重要貢獻。改革開放后,在市場經濟體制不斷確立和完善的過程中,由于國內產業分工的不斷變化,加之先進技術和設備進口的沖擊,東北地區的結構性問題逐漸凸顯。面對國內市場化改革的壓力,東北地區也在逐步調整自身的結構性問題。特別是國家實施東北振興戰略以來,得益于國家快速城鎮化和工業化,以及傾斜性投資政策,東北地區產業結構也發生了悄然變化。這自然引出了一個問題:產業結構變遷對東北地區經濟增長產生了何種影響?針對這一問題的回答,有助于厘清東北地區產業結構變遷的特征,及其對區域經濟增長的作用,這對于已經開始的新一輪振興東北實踐中的產業結構調整具有一定的理論價值和現實意義。

一、相關研究回顧

一般來說,產業結構是指經濟體內部各產業之間的比例關系,這一比例的變化亦可稱為產業結構變動或變遷。正如Kuznets(1949)指出的:一個國家國民收入需要從產業結構的角度去衡量。[1]此后,越來越多的實證研究試圖去揭示產業結構變遷與經濟增長之間的關系。一些早期研究證實了產業結構變遷與經濟增長之間存在的聯系,即制造業的增長總是伴隨著國家經濟規模的擴大(Kuznets, 1957; Chenery, 1960)。[2][3]對于產業結構變遷對經濟增長的作用,相關研究呈現出一定的分歧。一些研究認為,在技術進步和主導產業共同推動的產業結構變遷過程中,產業間生產率差異會導致要素資源從低生產率產業(或低生產率增長率產業)流向高生產率產業(或高生產率增長率產業),進而提高整個社會生產率水平、優化要素資源配置效率、推動該國(或地區)的經濟增長(Ueno, 1972; Beason and Weinstein, 1996; Peneder, 2003)。[4]5][6]另一些研究則認為,制造業部門在工業化前期的發展推動了經濟增長,但在人均收入水平很高時服務業快速發展會降低制造業規模彈性,從而體現出產業結構變遷對經濟增長的負向作用(Gregory and Griffin , 1974)。[7]同時,產業結構變遷對特定產業會產生較大沖擊并引起要素供給變動,從而造成經濟波動或周期性變化(Baumol, 1967; 庫茲涅茨,1999)。[8][9]

改革開放以來,中國產業結構變遷和經濟增長實績也給這一問題研究提供了豐富的實踐線索。一些早期的研究認為,產業結構偏差不利于中國經濟穩定增長。郭克莎(1999)在對產業結構變動的研究中發現,中國產業結構的偏差主要特征是第二產業比重過高和第三產業比重過低,他認為這種結構性的偏差不僅在一定程度上制約中國經濟增長,也影響了中國經濟增長的質量。[10]據此,一些研究認為,產業結構調整對中國經濟增長方式轉變發揮了積極作用(郭金龍和張許穎,1998;呂鐵和周叔蓮,1999)。[11][12]多數研究肯定了產業結構變遷對中國經濟增長的作用。劉志彪和安同良(2002)利用Moore結構變化值指標測算了1978—1999年中國產業結構變化情況,實證結果表明產業結構變化是經濟增長的動因。[13]劉偉和李紹榮(2002)的研究表明,中國經濟增長主要是由第三產業拉動的,長期穩定的經濟增長還需要第一產業和第二產業的效率提升。[14]國勝鐵(2016)、黃茂興和李軍軍(2009)運用不同時期的面板數據考察了產業結構與經濟增長關系,他們的研究表明產業結構變化對經濟增長起到主導性作用,產業結構調整有助于經濟高質量增長。[15][16]

隨著研究的深入,一些學者從產業結構內涵角度分析結構變動對經濟增長的影響,即產業結構合理化和產業結構高度化對經濟增長的影響。干春暉等(2011)通過構建泰爾指數衡量產業結構合理化,并使用1978—2009年30個省區面板數據,考察了產業結構合理化和產業結構高度化對經濟增長的影響。他們的研究表明,產業結構對經濟增長有明顯直接推動作用,并通過要素配置效率對經濟增長產生間接影響。產業結構高度化和產業結構合理化進程對經濟增長的影響均有明顯的階段性特征。產業結構合理化有助于減少產業結構高級化對經濟波動的影響,產業結構合理化對經濟增長的拉動作用要強于產業結構高級化。[17]李政和楊思瑩(2015)基于2002—2012年省級面板數據,考察了產業結構高度化與經濟增長關系,結果顯示產業結構高度化對經濟增長產生了一定的推動作用,但是經濟增長并沒能有效促進產業結構向高度化方向發展,兩者之間缺乏一種相互作用的聯動機制。[18]

產業結構變遷與區域經濟增長的關系同樣得到研究者的關注。張慶君和王維國(2006)在對東北地區1978-2004年經濟總量和三次產業關系的研究中,指出東北地區產業存在結構性問題,且產業結構問題不利于經濟增長。[19]與此結論相反,林秀梅等(2010)對東北地區1978—2006年產業結構變遷對經濟增長的貢獻進行了研究,結果表明東北地區產業結構調整促進了經濟增長。[20]陶新宇等(2017)在研究中使用第三產業產值和第二產業產值的比值測度產業結構,用以反映產業結構服務化水平,考察其對經濟增長的影響,實證結果表明產業結構服務化不論是對全國還是對東、中、西部地區的經濟增長都產生了顯著的抑制作用。[21]解海等(2017)研究了東北地區1978—2014年產業結構變遷對經濟增長的影響,結果顯示產業結構的合理化和高度化都可以顯著促進經濟增長,產業結構高度化對經濟增長推動作用更大,但也容易使經濟面臨更大波動。[22]同時,另有一些學者們從空間的維度研究結構變遷與區域經濟增長的關系。呂健(2012)采用地理空間的視角,運用空間面板數據模型,考察了產業結構調整背景下區域經濟增長速度與結構性因素之間的關系,實證研究的結果表明,從整體上看全國經濟處于“結構性加速”階段,但經濟增長分化的格局業已形成。東部地區呈現出“結構性減速”,西部地區進入“結構性加速”階段,中部地區出現了“加速”與“減速”并存的局面。[23]唐曉華等(2018)分區域測算2001—2015年制造業與生產性服務業間的總體發展水平及耦合協調程度,研究表明東北地區生產性服務業發展水平一直嚴重滯后于制造業,不能對制造業起到有效的支撐作用,不利于區域經濟增長。[24]應該看到,針對東北地區產業結構變遷與經濟增長關系的研究還相對較少,并且現有的研究都是基于省級層面數據,數據質量還有待細化。

二、計量模型與數據說明

(一)計量模型

為研究東北地區產業結構變遷對區域經濟增長的影響,本文借鑒干春暉等(2011)的實證方法,從產業結構合理化和產業結構高度化兩個維度對產業結構進行測度,并將計量模型設定如下:

產業結構高度化反映了產業結構升級的情況,一般根據克拉克定律采用非農業產值比重度量。目前,產業結構高度化測度指標并不一致,一些研究用非農業產值比重來測度產業結構高度化水平,還有一些研究用高新技術產業產出值占總體或制造業比例來衡量產業結構高度化水平。本文采用兩種方法測度產業結構高度化:一是第三產業與第二產業產值之比,表示為TS;二是第三產業與地區生產總值之比,表示為TH。可見,比值越大代表產業結構高度化水平越高。

(二)數據說明

鑒于既有研究所使用數據為省級層面數據,本文選取1994—2015年東北地區所轄的34個地級市的面板數據,細化研究東北地區產業結構變遷對區域經濟增長的影響。對于地區經濟增長指標,本文選取東北地區各地級市的國內生產總值來衡量,對于產業結構合理化和產業結構高度化的測度采用前文描述的指數和比值,實證研究所使用數據均來自相應年份《中國城市統計年鑒》。

三、實證分析

(一)全樣本實證結果

由于回歸變量中出現了含有因變量的交互項,模型存在內生性問題。為解決變量內生性對估計結果可能產生的影響,本文采用GMM估計法對上述模型進行估計。具體結果見表1。

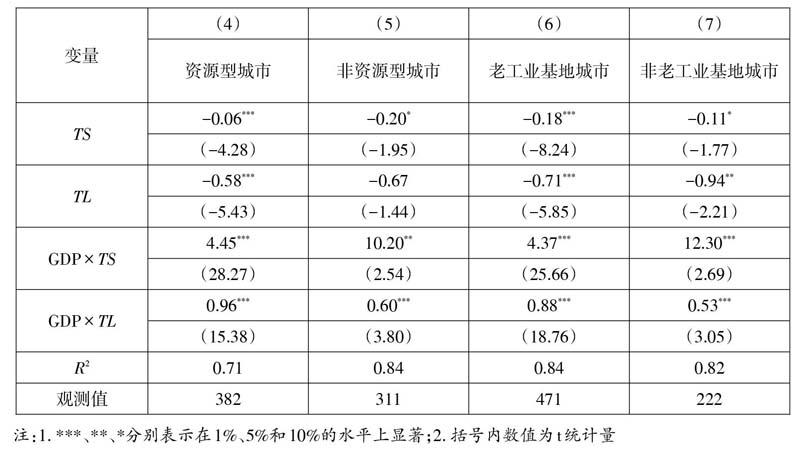

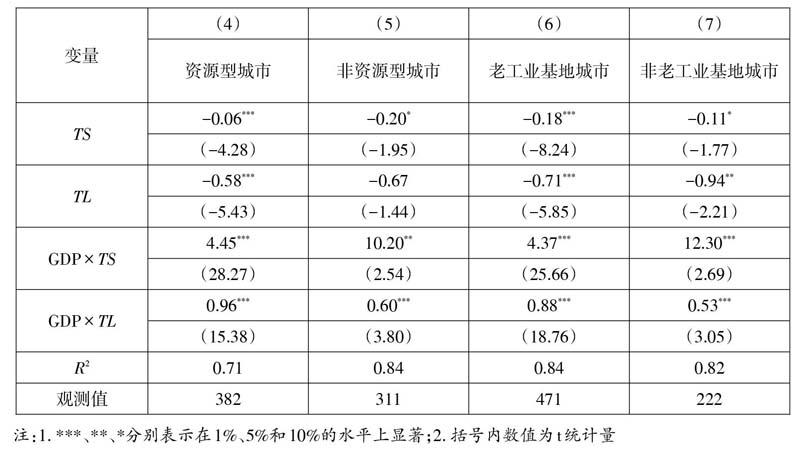

表1 產業結構變遷對區域經濟增長的影響

表1中模型(1)顯示了東北地區產業結構變遷對區域經濟增長的影響作用。其中,產業結構高度化系數在1%統計水平下顯著為負,說明1994年以來東北地區產業結構高度化沒有促進經濟增長,并有顯著的反向作用。產業結構合理化系數在1%統計水平下顯著為負,說明考察時期內東北地區產業結構合理化促進了區域經濟增長。這一結論與多數全國數據的實證研究并不一致,如干春暉等(2011)的研究表明,產業結構合理化和產業結構高度化的演變均對中國經濟增長具有正面作用。[17]東北地區產業結構高度化之于經濟增長的作用,說明單純地依靠第三產業發展,以及帶來的結構擴張,并不能有效地帶動經濟增長,甚至可能將經濟帶入衰退路徑。

同時,區域產業結構調整有自身發展的現實需要,也與國家政策有著密不可分的聯系。對于東北地區產業結構來說,其形成、特點和調整都與國家在不同時期的經濟建設需要緊密相連。考慮到政策因素對產業結構調整的影響,特別是中央政府在2003年提出的振興東北地區等老工業基地戰略,我們進一步將考察時期以2003年為時間節點,分時段地分析東北地區產業結構變遷對經濟增長影響,具體參見表1中的(2)、(3)兩模型的回歸結果。模型(2)說明的是1994—2003年東北地區產業結構變遷對經濟增長的影響。產業結構高度化系數在1%統計水平下顯著為負,說明產業結構的高度化對經濟增長在一定程度上出現負向作用。產業結構合理化系數在1%統計水平下顯著為負,說明產業結構合理化推動了區域經濟增長。模型(3)說明的是2004—2015年東北地區產業結構變遷對經濟增長的影響。產業結構高度化系數在1%統計水平下顯著為負,說明這一階段產業結構高度化在一定程度上制約了經濟增長。產業結構合理化系數在5%統計水平下顯著為負,表明隨著東北地區產業結構調整,產業結構合理化對經濟增長做出了一定貢獻。

分時段的回歸結果進一步驗證了全樣本的實證結論,即隨著東北地區產業結構不斷升級,產業結構高度化并沒有推動東北地區的經濟增長。在產業結構高度化對區域經濟的影響方面,雖然東北地區第三產業在考察時期內有了一定發展,但是振興時期的負向作用大于振興前期的作用,在一定程度上說明東北地區第三產業的全要素生產率較低,且與第一、二產業的關聯性較為薄弱。部分原因也可以在東北地區第三產業內部結構中找到答案,即東北地區生產性服務業的發展落后于生活性服務業。在產業結構合理化對區域經濟的影響方面,雖然其對經濟增長具有正向促進作用,然而振興時期的作用相較于振興前期并沒有明顯的差異。這表明2003年推出的振興東北地區等老工業基地戰略,一定程度上改善了東北地區產業結構的合理性、刺激了東北地區經濟增長,但是深層次結構性問題還需要進一步解決。

(二)分組實證結果

1.資源型城市與非資源型城市的對比分析

因其資源豐富,東北地區在區域開發中形成了大量以資源開采和初級產品加工為主要產業的資源型城市。在這些資源型城市中,資源產業是主導產業和支柱產業,并在區域經濟增長中發揮了重要作用。然而,隨著主體資源的日益枯竭,資源產業步入衰退階段,企業經濟效益迅速下滑,資源型城市經濟增長也受到嚴重沖擊。接續替代產業發展和結構轉型勢在必行,由此我們將東北地區地級市分成資源型城市和非資源型城市作對比,更好地說明東北地區產業結構變遷對經濟增長的影響,具體結果見表2的(4)、(5)兩個模型。

表2 產業結構變遷對不同類型城市經濟增長的影響

模型(3)表示東北地區資源型城市產業結構變遷對其經濟增長的影響。由檢驗結果可知,資源型城市產業結構高度化系數在1%統計水平下顯著為負,產業結構合理化系數在1%統計水平下顯著為負。說明資源型城市產業結構高度化對經濟增長作用有一定負向作用,而產業結構合理化促進了經濟增長。對于資源型城市來說,資源產業衰退是不可逆轉的過程,支柱產業更替是產業結構調整的主要內容。考慮到資源型產業自身的技術剛性,產業工人技能較為單一,一般易流向技術門檻較低的第三產業(特別是生活性服務業),從而使產業結構高度化加速。模型(4)說明的是東北地區非資源型城市產業結構變遷對經濟增長的影響。在傳統的資源產業失位后,新的支柱產業必然撐起區域經濟增長的重任。實證結果看出,非資源型城市產業結構高度化系數在10%統計水平下顯著為負,說明非資源型產業結構高度化沒能推動經濟增長。由于非資源型城市不會遇到產業衰退帶來的結構真空,其產業結構高度化對經濟增長的作用與全樣本實證結果基本一致。此外,非資源型城市產業結構合理化對經濟增長作用不顯著,說明產業結構合理化對經濟增長的影響還沒有充分發揮。

2.老工業基地城市與非老工業基地城市的對比分析

新中國成立初期,在國家傾斜性政策與投資作用下,東北地區發展成為我國最早的重化工業基地。長期以來,傳統制造業始終在東北地區工業部門中占有重要份額,并對東北地區經濟增長有著重要影響。我們將東北地區地級市分成老工業基地城市和非老工業基地城市進行對比,更好地分析東北地區產業結構變遷對經濟增長的作用。1表2中模型(6)欄表示老工業基地城市產業結構變遷對其經濟增長影響。產業結構高度化和產業結構合理化系數均在1%水平下顯著為負。老工業基地城市產業結構高度化對經濟增長作用不明顯,產業結構合理化促進了經濟增長。模型(7)表示非老工業基地城市產業結構變遷對經濟增長的影響。產業結構高度化系數在10%水平下顯著為負,產業結構合理化系數在5%水平下顯著為負。非老工業基地城市產業結構高度化沒能推動經濟增長,產業結構合理化推動了經濟增長。產業結構高度化沒能刺激老工業基地城市和非老工業基地城市的經濟增長,產業結構合理化對老工業基地城市和非老工業基地城市經濟增長做出貢獻,這與全樣本實證結果保持了一致性。老工業基地城市和非老工業基地城市產業結構高度化系數差別不大,而產業結構合理化系數有一定差距,說明老工業基地城市和非老工業基地城市第三產業與第一、二產業關聯性不夠合理。

(三)原因分析

產業結構調整促進經濟增長可以從要素配置效率角度解釋:產業結構合理化體現了生產要素在各個產業部門間配置效率,生產要素配置效率越高則產業結構越合理。產業內部出現技術進步,會導致要素從效率低的行業流向效率高的行業或是從邊際產出低的行業流向邊際產出高的行業,產業之間的勞動生產率的差距不斷縮小,泰爾指數隨之縮小,產業結構趨于合理,并促進區域經濟增長。產業結構合理化有利于改變東北地區產業結構失衡現狀。特別是對于資源型城市和老工業基地城市,長期以來資源型城市經濟發展嚴重依賴自然資源,自然資源的約束難以支撐起高消耗型的經濟增長,而老工業基地城市經濟發展依賴傳統制造業,改革開放政策與市場化模式在東北地區推進滯后,東北老工業基地的經濟也出現下滑。產業結構合理化有利于資源型城市和老工業基地城市產業結構優化升級,推動經濟增長質量提高。

東北地區產業結構高度化對區域經濟增長作用不明顯的原因可能有三點:第一,東北地區,工業化進程相對落后,第二產業主導東北地區經濟增長,第二產業轉型升級緩慢。在東北地區產業結構調整中,傳統產業停滯,而新興產業發展不盡如人意,產業結構高度化在一定程度上制約經濟增長。第二,東北地區出現結構負利現象。經濟增長過程中,產業結構變化對經濟增長的貢獻被稱為“結構紅利假說”。與之相反,產業結構變動經濟增長的制約被稱為“結構負利假說”。Pender(2003)指出,結構紅利與制造業部門產出份額的上升相關,而結構負利與服務業部門的擴大有關。制造業和服務業作為第二、三產業的主要組成部分,在第二、三產業產值中占有重要比重。[6]東北地區在第一輪振興中,主要的投資集中在工業,導致工業資本深化,資本擠出勞動,勞動流向服務業,低勞動生產率增長率的服務業的擴張,引起經濟增長速度的下降。第三,東北地區要素生產效率偏低。資源沒能從效率低的產業部門流向效率高的部門,還擴大了產業結構性效率差異(傅元海等,2016)。[26]這種要素反效率配置存在的原因是多方面的:一方面,東北地區市場調節資源配置的機制不夠完善和成熟。尤其在要素市場中,生產要素還不能實現合理的流動,市場資源配置作用還沒能得到充分發揮。另一方面,東北地區地方政府在制定產業政策時,因根據自身稟賦和產業布局的情況,從本地產業發展實際出發,鼓勵高新技術產業的發展,避免出現雖然承接發達地區產業轉移,促進了高技術產業產能的提高,但卻沒有帶來資源配置效率的提高,區域經濟并沒有出現集約型增長的情況。

(四)穩健性檢驗

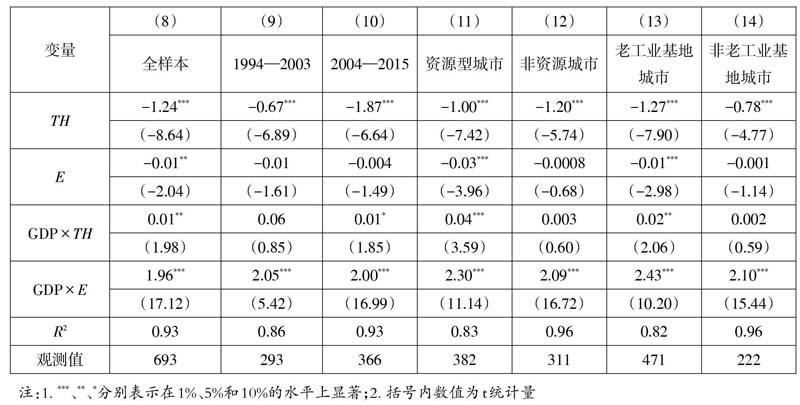

前文通過對產業結構與經濟增長之間關系的分析,得出了相應的結論。為了確保分析結論的可靠性,還有必要對結論進行穩健性檢驗。在此采用第三產業產值與總產值之比和結構偏離度分別衡量產業結構的高度化與產業結構合理化,計量模型表示為:

通過面板廣義矩估計,具體計量結果見表3。表3中所示,用第三產業產值和總產值之比衡量的產業結構高度化系數在1%統計水平顯著為負,用結構偏離度衡量的產業結構合理化系數在5%統計水平顯著為負。運用兩組不同指標對產業結構的高度化和產業結構合理化進行衡量,得出了相同的結論:在東北地區,產業結構高度化對經濟增長作用不明顯,產業結構合理化對經濟增長有促進作用。表明本文采用的模型估計的結果具有穩健性。

表3 穩健性檢驗結果

四、主要結論及政策含義

本文利用1994—2015年東北地區34個地級市非平衡面板數據,實證研究了東北地區產業結構變遷對經濟增長的影響。實證結果表明:整體而言,東北地區產業結構合理化對經濟增長具有促進作用,產業結構高度化對經濟增長作用不明顯。分時段實證結果說明產業結構高度化對經濟增長有顯著負面影響,產業結構合理化對經濟增長有積極促進作用。資源型城市與非資源型城市對比的實證結果表明東北地區產業結構中存在深層次問題:產業結構高度化在一定程度上約束了資源型城市和非資源型城市的經濟增長;產業結構合理化顯著促進了資源型城市經濟增長,對非資源型城市經濟增長影響不大。老工業基地城市和非老工業基地城市對比結果說明,產業結構高度化沒能發揮對經濟增長的推動作用,產業結構合理化拉動了經濟增長。

本文的政策含義在于:面對東北地區第三產業增加值已經超過第二產業增加值結構性的變化,在新一輪東北振興中,提升東北地區產業結構合理化對經濟增長的促進作用,改變產業結構高度化對經濟增長的負向作用將成為東北地區經濟增長重要推動力量。首先,對產業結構合理化而言,東北地區產業結構合理化面臨的主要問題是勞動力結構和產業結構耦合程度低,人才外流嚴重,缺失高技術人員。地方政府應及時出臺人才政策,注重提升與產業結構升級匹配的人力資本,促進產業結構合理化。

同時,發揮產業結構合理化經濟增長積極作用還需要依靠產業內部的技術創新。依靠技術創新提高要素配置效率,構建具有公平競爭性的市場機制,推動產業結構合理化,促進區域經濟增長。其次,就產業結構高度化而言,在東北地區對待第三產業發展上要保持謹慎,不能盲目跟風發展高新技術產業。當前東北地區經濟增速出現下滑,傳統工業發展方式不能適應高質量發展的要求,制造業轉型升級才是東北地區經濟發展的新動能。新型的服務業發展要與實體經濟發展相匹配,要保持恰當的服務業所占比重。基于效率提升的制造業占比下降是可接受的,而由效率惡化導致的制造業萎縮則需要防范。最后,東北地區在產業發展和結構調整過程中,需要著眼于全球產業發展趨勢,引導投資方向,加快傳統產業優化升級和新興產業發展。針對東北地區的傳統產業基礎和發展定位確定新興產業發展重點和方向,構建完備的信息技術平臺支持新型產業的建設,同時依托產業集群實現新興產業規模化發展。對于現代服務業的發展主要應側重制造業與服務業的相互滲透,使生產性服務業高效地嵌入制造業價值鏈中,促進制造業與服務業的一體化,提高制造業和生產性服務業協同水平,利用服務業使制造業增值,促進東北地區產業層次和技術水平的提高,促進東北地區經濟高質量發展。

參考文獻

[1] Kuznets Simon. “National Income and Industrial structure”.in Ecomometria,1949(17).

[2] Kuznets Simon.“Quantitative Aspectsof the Economic Growth of Nations: II .Industrial Distribution of National Product and Labor Force”.in Economic Development and Culture Change, 1957(5).

[3] Chenery Hollis B.“Patterns of Industrial Growth”.in The American Economic Review, 1960(50).

[4] Ueno Hiroya. “A Long -Term Model of Economic Growth of Japan 1906-1968”. in International Economic Review, 1972(13).

[5] Beason Richard and David E.Weinstein. “ Growth, Economies of Scale, and Targeting in Japan(1955-1990) ”.

in The Review of Economics a nd Statistics, 1996(78).

[6] Michael Peneder.“Industrial structure and aggregate growth”. in Journal of Structural Change and Economic Dynamics, 2003(14).

[7] Gregory Paul and James M.Griffin. “ Secular and Cross-Section Industrialization Patterns: Some Further Evidence on the Kuznets-Chenery Controversy”.in The Review of Economics and Statistics, 1974(56).

[8] William J.Baumol. “ Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban crisis”.in The American Economic Review,1967(3).

[9] 庫茲涅茨:《各國的經濟增長》,常勛等譯,北京:商務印書館,1999.

[10] 郭克莎:《總量問題還是結構問題?——產業結構偏差對我國經濟增長的制約及調整思路》,載《經濟研究》1999年第9 期.

[11] 郭金龍、張許穎:《結構變動對經濟增長方式轉變的作用分析》,載《數量經濟技術經濟研究》1998年第9期.

[12] 呂鐵、周叔蓮:《中國的產業結構升級與經濟增長方式轉變》,載《管理世界》1999年第1期.

[13] 劉志彪、安同良:《中國產業結構演變與經濟增長》,載《南京社會科學》2002年第1期.

[14] 劉偉、李紹榮:《產業結構與經濟增長》,載《中國工業經濟》2002年第5期.

[15] 國勝鐵:《技術引進對我國產業結構升級的影響研究》,載《經濟縱橫》2016年第12期.

[16] 黃茂興、李軍軍:《技術選擇、產業結構升級與經濟增長》,載《經濟研究》2009年第7期.

[17] 干春暉、鄭若谷、余典范:《中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響》,載《經濟研究》2011年第5期.

[18] 李政、楊思瑩:《創新投入、產業結構與經濟增長》,載《求是學刊》2015年第4期.

[19] 張慶君、王維國:《東北老工業基地產業結構與經濟增長的實證分析》,載《稅務與經濟》2006年第3期.

[20] 林秀梅、郝華:《東北地區產業結構變化對經濟增長貢獻的實證研究》,載《稅務與經濟》2010年第2期.

[21] 陶新宇、靳濤、楊伊婧:《東亞模式”的啟迪與中國經濟增長“結構之謎”的揭示》,載《經濟研究》2017年第11期.

[22] 解海、郭富、康宇虹:《東北地區產業結構變遷及其經濟效應分析》,載《商業研究》2017年第10期.

[23] 呂健:《產業結構調整、結構性減速與經濟增長分化》,載《中國工業經濟》2012年第9期.

[24] 唐曉華、張欣玨、李陽:《中國制造業與生產性服務業動態協調發展實證研究》,載《經濟研究》2018年第3期.

[25] Frank M.W.“Income Inequality and Economic Growth in the U.S.A Panel Cointegration Approach”, in Working Paper, Sam Houston State University, 2005.

[26] 傅元海、葉祥松、王展祥:《制造業結構變遷與經濟增長效率提高》,載《經濟研究》2016年第8期.

[責任編輯 國勝鐵]