八大山人的水墨足印

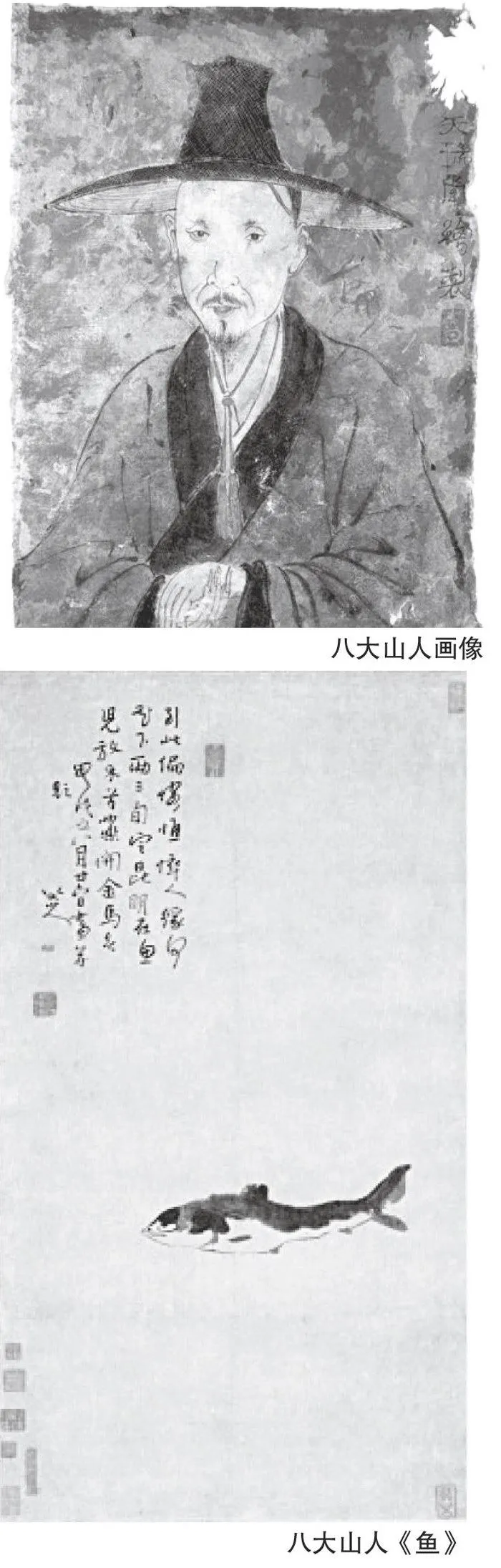

明末清初的“畫壇四僧”之一八大山人,其藝術創作與人生一樣傳奇。白石老人曾有詩云:“青藤雪個遠凡胎,缶老衰年別有才。我愿九泉為走狗,三家門下轉輪來。”詩中的“雪個”,即為八大山人。

宗室后裔,遁入空門

八大山人生于明天肩六年(1626年)秋,本名朱由桵,又名朱耷,字雪個,號八大山人、個山、人屋、道朗等,乃明太祖第十七子朱權的九世孫。他的父親是個啞巴,但畫得一手好畫,希望兒子將來成為一個藝術家,所以八大山人早年受過良好的書畫訓練。八大山人19歲時,明亡清立,他家破人亡,逃到南昌伏龍山的洪崖藏身。23歲時,他到南昌以東約70公里的進賢縣介岡燈社鶴林寺剃度為僧,拜住持弘敏為師,取僧名傳綮,號刃庵,從此開始了長達27年的禪林生涯。出家為僧于他而言是迫不得己——清初推行剃發令,留頭不留發,留發不留頭,這對晚明遺民來說是一道生死坎。怎么邁過去?剃光腦袋出家不失為一途。

遁入空門后,八大山人在修研佛理的同時,得以重拾繪事。臺北故宮博物院所藏的八大山人最早存世作品、十五開紙本《傳綮寫生冊》即畫于此時。他還曾在此作詩云:“茫茫聲息足林煙,猶似聞經意未眠。我與濤松俱一處,不知身在白湖邊。”八大山人在鶴林寺一待就是16年,弘敏去奉新另建耕香院時,他做了鶴林寺住持,從學者百余眾。弘敏卒,他又到奉新接掌了耕香院。

49歲時,眼看就到知天命之年了,八大山人看著鏡中的自己已由一個昔日的倉惶少年變為蕭然老翁,不由心念一動。他請好友黃安平為他畫了一幅全身像,這就是如今收藏于南昌八大山人紀念館的鎮館之寶《個山小像》,也是八大山人僅存于世的根據其本人而目繪制的畫像。畫中的他不作僧人打扮,而是戴著斗笠、身著寬袍,儼然林下散人一般。這幅畫像透露了49歲的八大山人的一個心思——他曾對僧友饒宇樸說:“以后我可能要像貫休、齊己和尚一樣,不會專注于法事,而會旁涉詩藝書畫了。”貫休是唐代畫僧,唐亡后云游四方。八大山人以彼自喻,是想要放棄佛門,回歸俗世——他出家是為了避禍,既然風頭過了,他自然是想還俗的。

饒宇樸甚為訝異,勸他說佛事才是正途,繪事不過是旁騖。但八大山人在畫像上的四段自題表明了自己的態度,其一寫的是:“雪峰從來,疑個布衲。當生不生,是殺不殺。至今道絕韶陽,何異石頭路滑。這梢郎子,汝未遇人時,沒傝瀣。”

52歲時,八大山人完全成了個云游的畫僧。他常與他在奉新結識的朋友裘璉談詩論畫,并結識了裘璉做新昌縣令的岳父胡亦堂,成了他的座上客。胡亦堂轉做臨川知縣時,邀請八大山人參加他主辦的夢川亭詩文盛會,八大山人也寫了詩。職業畫僧的生活盡管少了空門的冷寂,多了應酬的表面熱鬧,可八大山人內心的悲苦與壓抑仍然無法排遣。在臨川胡亦堂府上為清客的兩年間,八大山人的情緒日益消沉,他的畫筆也是苦澀多于輕快。一日,他突然大哭大笑,并且扯下身上的袈裟,點火燒了起來,旁人攔也攔不住。他就這么一會兒干號、一會兒狂笑著走回了南昌。當他一身破爛、瘋瘋癲癲地出現在南昌街頭時,沒人知道他是昔日的王孫,幸而他的一位遠房侄子認出了這個老叔,把他帶回家悉心照料了一年多,他才漸漸恢復正常。

重接地氣,畫藝成熟

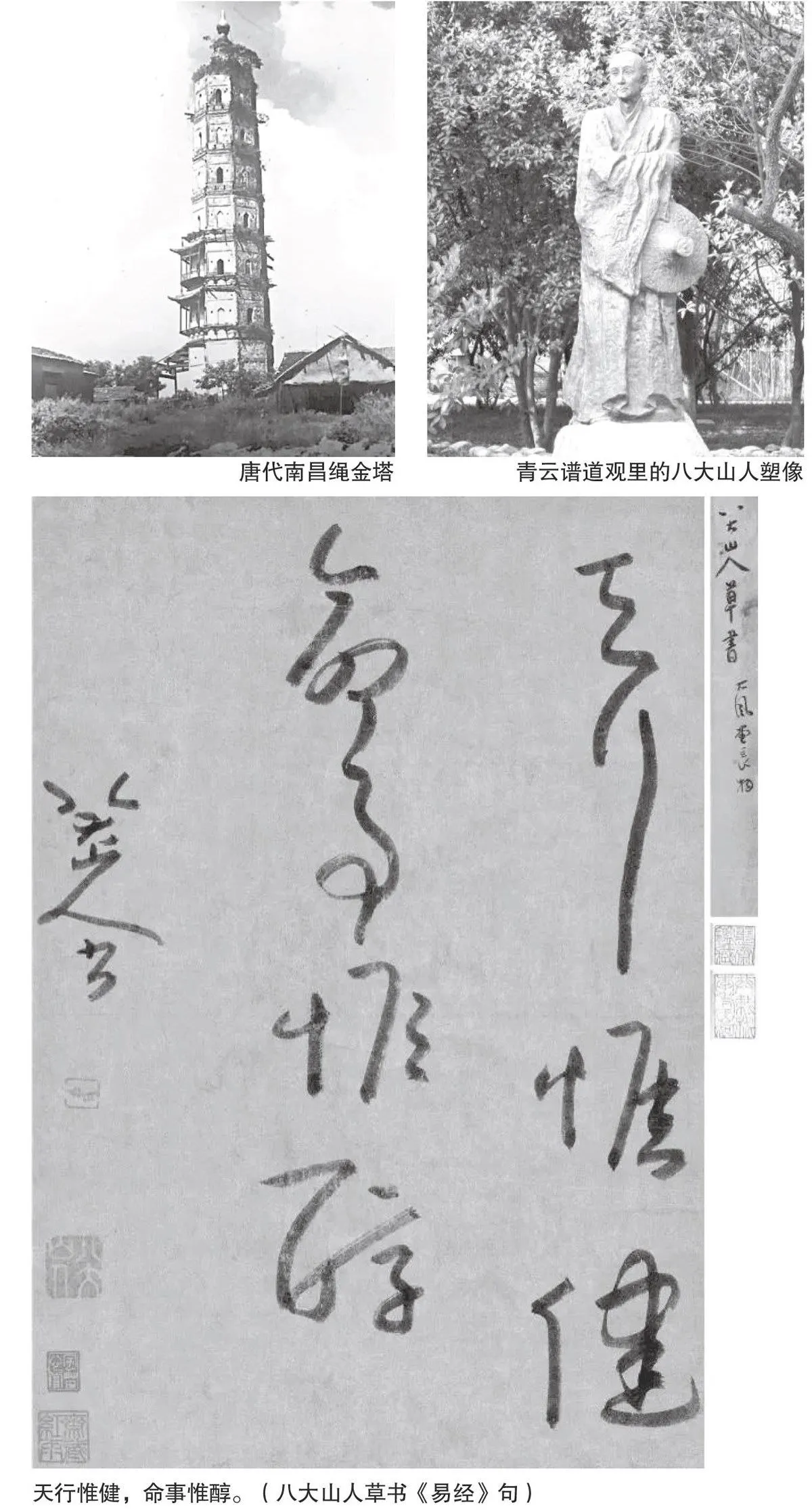

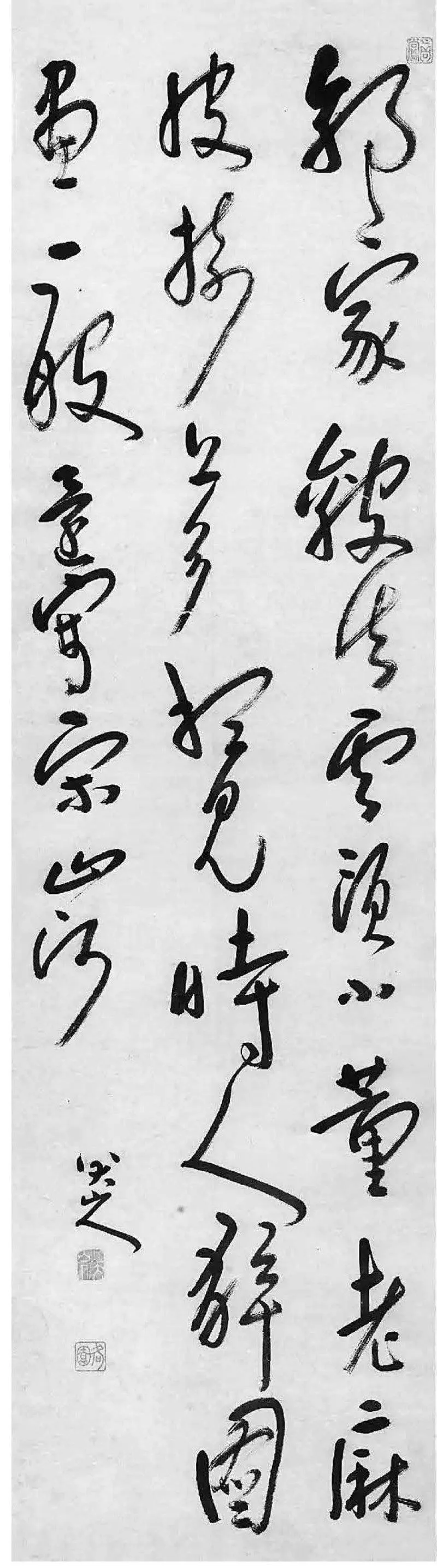

病愈后,八大山人去爬了一回當時南昌最高的建筑繩金塔。站在塔上,眺望著這座既熟悉又陌生的古城,他應該是有萬千感慨的:昨日的一切仿佛在一場大病后都化作了前塵,而眼下的gBFZYe5TJFQwO21NqpeCZw==今生浮現在喧騰嘈雜的市井間。他畫下了《繩金塔遠眺圖》,開始題款“驢”。這次登塔之舉對八大山人而言,是他為自己舉行的一個還俗儀式,是他一生中的一個重要轉折。還俗后的生活讓他接到了地氣,使他的畫找到了新的突破口。從56歲到60歲,他的技藝走向成熟。他的畫表現出強烈的夸張變形,書法也變得狂放不羈。至甲子年,八大山人作《花鳥對題冊》,開始用“八大山人”題款。

還俗后,八大山人住在南昌西埠門,過著替人作畫糊口的日子。他與城中北竺寺的澹雪和尚挺談得來,曾為北竺寺作壁畫,也時常借住于寺中。

北竺寺當時就好像南昌的一個藝術沙龍,八大山人通過這個場所接觸到了不少人,包括《八大山人傳》的作者、客居南昌的邵長蘅。邵長蘅這樣描寫他所見的八大山人:“山人面色微赧,豐下而少髭。”他還描寫了八大山人當時異于常人的行為:“一日,忽大書‘啞’字署其門,自是對人不交一言,然善笑,而喜飲益甚。……醉則往往唏噓泣下。”他甚至還像記者一樣如實記錄了八大山人與他當面交談時的一些奇怪細節:山人“輒作手語勢,已乃索筆書幾上相酬答”。活脫脫一個啞者形象,使人想到八大山人的父親。這期間八大山人的作品偏情緒化,筆觸簡率而含蓄,如現藏于哈佛大學沙可樂博物館的《瓜月圖》,細硬的線條勾出一輪明月,一半被一只墨瓜遮擋了;還有現藏于南昌的《鳥石軸》,兩只丑鳥偎依著一柱怪石,用筆如劍戟。這些都是他內心感情的抒發。

這段時間,八大山人還與當地茶商兼山水畫家羅牧(字飯牛)詩酒往來,接觸到了江西巡撫宋犖。宋的頂戴是染有反清復明人士的血的:他一上任,就武力平定了李美玉、袁大相的叛亂,將李、袁腰斬。宋犖喜好詩畫,他知道羅牧與八大山人交好,便托他向八大山人求畫,八大山人正好把一肚子憎惡與不屑通過《雙孔雀圖》畫了出來——宋犖的官署里養了兩只孔雀,八大山人把它畫得皮塌毛落,丑怪無比,長長的孔雀翎分明就是清朝大員頂戴上的官翎。好在宋犖把畫收下了,也未與八大山人計較。這幅畫一直留存到了今日,收藏在八大山人紀念館里。

65歲以后,八大山人達到了藝術創作的高度成熟期。他的許多重要作品,如《河上花圖卷》《花鳥冊》《雙鷹圖軸》都是在這時完成的。

寤歌草堂,詩畫入禪

南昌的東湖畔當時有個飲酒的去處,叫閑軒閣,八大山人曾去那里赴酒約。席間,一位叫熊定國的酒友對八大山人說:“東湖有新蓮,西山有古松,這兩樣是我平素喜愛之物,先生能否為我神似出?”

所謂“神似出”,就是畫出來。八大山人舉杯一飲而盡,然后一躍而起,調墨,捉筆,在宣紙上且旋且舞,最后擲筆,又一頭扎入酒桌狂飲。旁人再看那畫,但見奇松怪石,墨荷翩然,其“勝不在花,在葉,葉葉生動”,不由喝彩。

八大山人69歲前后在南昌潮王洲蓋了一所草房,題名“寤歌草堂”,這是他晚年安居之處。寤歌草堂是真正簡陋而寒酸的草堂,當時有位詩人對寤歌草堂做了真實的描述:“一室寤歌處,蕭蕭滿席塵。蓬蒿叢戶暗,詩畫入禪真。遺世逃名志,殘山剩水身。青門舊業在,零落種瓜人。”

八大山人去世前三年,與羅牧等12人在東湖邊的杏花樓組織了“東湖畫會”,后來由這一畫會衍生出了個江西畫派,但領袖不是八大山人,而是羅牧。而那個誕生了“東湖畫會”的杏花樓,歷來是文人雅集之地。

八大山人去世前一年手抖得厲害,但仍然寫呀畫的,直至1705年留下了最后一篇《晝錦堂記》后故去。

- 老年博覽·上半月的其它文章

- 讀書的力量

- 一米百吃

- 大地飛歌

- 雞年學畫雞:小雞畫法

- 寫意花鳥畫筆墨技法詳解:墨法

- 黑白花意