民俗學的定義的問題*

福田亞細男 菅豐 塚原伸治 著 陳志勤 譯

特別策劃關于日本民俗學何去何從的兩代人之間的對話——日文版全書譯文呈獻

民俗學的定義的問題*

福田亞細男 菅豐 塚原伸治 著 陳志勤 譯

福田氏的民俗學的定義,作為20世紀民俗學的一個定義,具有重要的代表性和強大的影響力。但是,這是體現作為20世紀民俗學主流的“歷史民俗學派”的定義,是否是一個失之偏頗的定義?并且,如果眺望現代的學院派的趨勢,并和其他學科相比較,這個定義在對象、方法的方面具有制約性,是否會成為作為一門學科的民俗學帶來極限的主要原因?

而且,從今以后是否會成為民俗學在對應現代社會、現代學院派上的障礙? 福田氏的定義是在20世紀民俗學的發展中更改而來的定義。在這個更改的過程中,有怎樣的意圖包含在內呢?還有,這個定義既然是在更改的作業中生成,那么這一定義本身理論上也是可以被更改的。關于這一定義——包括民俗學的目的、對象、方法——的更改,福田氏又是抱有怎樣的意見呢?

一、為什么福田定義把既存的定義進行變化?其經過是怎樣的?

二、對學科的對象和方法進行變化的意圖是什么?

三、為什么把“民間傳承”這個術語消除?

四、為什么把“民族文化”這個術語消除?

五、為什么采用“現代”這個術語?

六、為什么采用“生活文化”這個術語?

七、為什么采用“集體性事象”這個術語?

八、“由來”→“展開”,這樣的轉換具有怎樣的意義?

九、“究明”→“說明”,這樣的轉換具有怎樣的意義?

十、民俗學的研究對象(民俗)盡管在社會上處于極端的邊緣化,為什么會構成這個學科領域的核心部分呢?

十一、歷史民俗學的定義在民俗學的對象、方法方面,現在是否具有制約性和極限性?

十二、極端地偏向歷史民俗學的20世紀民俗學的性質,已經在今后的民俗學對應現代社會、現代學院派上成為了桎梏,為什么還是不想改變呢?

十三、福田定義是排除多樣性的民俗學形式的定義嗎?

十四、引領學院派民俗學者的歷史民俗學派,是否阻擋了多樣性的定義的登場或者展開。

十五、福田定義是否排除現代性事象的對象化和方法的脫領域化?

十六、福田氏是否反對定義的更改?如果反對,其理由又是什么?

十七、在說明日本民俗學者實際在進行的工作以及引起他們(她們)興趣的文化領域的時候,民俗學這個術語仍然是有效且恰當的方法嗎?

十八、改變民俗學的對象和方法、名稱,由民俗學者們共識的專業領域的身份危機是否能夠解決?

十九、如果完成對象和方法的轉換之后,在與其他學科沒有差異的極端情況下,要在學院派中占據一定的位置,也就是保持學科的身份認同是否會困難?作為學科的獨自性又在哪里?

民俗學的定義

菅:首先進入課題1,內容是“民俗學的定義的問題”。這是民俗學的根本性問題,想由此進入正題。

定義的問題其實就是學科的根本問題。但我認為,在民俗學內部對于被稱為定義或者方法論的,之后還將出現,雖然其中一部分似乎開展過討論,從實際的情況來說,僅僅只是在學術史研究中進行,根本性的討論和研究幾乎沒有進展。所以,我想首先對關于民俗學的定義進行探討。

我把它寫成課題1。“民俗學的定義的問題”“在福田定義中包含了什么?”。所謂“福田定義”,接下來就會講到,是由吉川弘文館出版的、就目前來說最具組織性并代表民俗學的、或許是至今為止辭典中最耗費篇幅、執筆者涉及人數眾多、并花費時日而制作完成的《日本民俗學大辭典》中的定義。因為是民俗的辭典,在辭典中最為重要的條目就是“民俗學”或者是“民俗”。而執筆其中的“民俗學”這一條目的就是福田先生。我想就叫這個定義為“福田定義”。福田先生的民俗學的定義,作為20世紀民俗學的一個定義具有重要的代表性,并具有強大的影響力。但是,這是體現20世紀民俗學主流的歷史民俗學派的定義,對于歷史民俗學派之后還將提出問題,這是否是一個失之偏頗的定義呢?

還有,如果眺望現代的學院派的趨勢,并和其他學科相比較,我想這個定義在對象、方法的方面是具有制約性的,是否是給作為一門學科的民俗學帶來極限的主要原因呢?又或者,今后是否會成為民俗學在對應現代社會、現代學院派上的障礙呢?

福田先生的定義是在20世紀民俗學的發展中更改或者重新更新而形成的,在這個更改的過程中具有怎樣的意圖包含在內呢?并且,這個福田定義既然是在更改的作業之上生成的,那么這一定義本身理論上也是可以被更改的。像這樣包含民俗學目的、對象、方法的定義,有關于今后的更改的工作,福田先生抱有怎樣的意見呢?

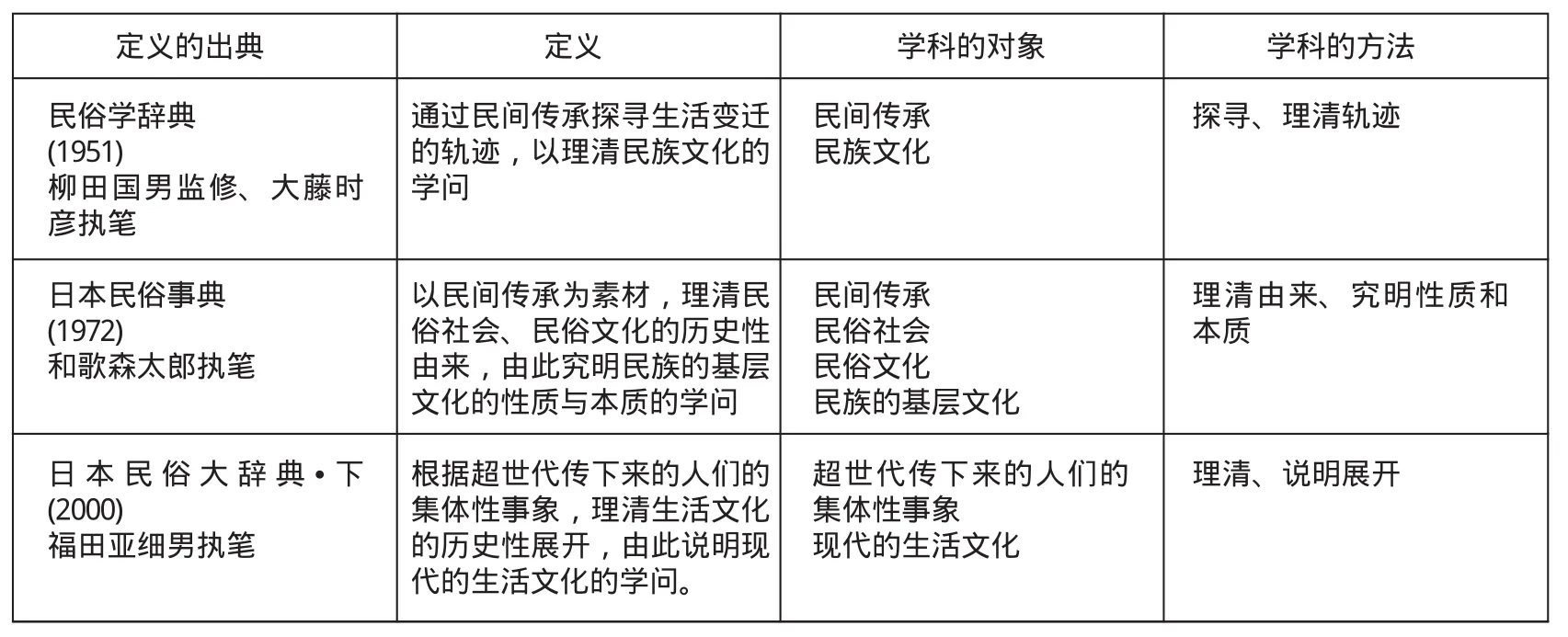

陳述與課題相關的詳細的提問。為了陳述詳細問題先導入引子,這里列舉了三種辭典的定義(表1)。柳田國男監修的《民俗學辭典》①在柳田國男的監修之下,作為財團法人民俗學研究所的一項事業,在1951年《民俗學辭典》由東京堂出版。出版的時候,在全部的責任由研究所承擔的方針下,各個項目執筆者的名字沒有被公開,之后,因為井之口章次的文章全部條目的執筆者得以公開(井之口章次,1981a、1981b)。根據井之口章次的文章,《民俗學辭典》中“民俗學”條目是由大藤時彥執筆。(柳田國男監修,財團法人民俗學研究所編,1951),“民俗學”條目的執筆者是大藤時彥。1951年出版《民俗學辭典》時,把民俗學作為“通過民間傳承探尋生活變遷的軌跡,以理清民族文化的學問”,而且,對于學科對象提出了限定的條件,使用了“民間傳承”和“民族文化”,并作為學科方法的限定條件,提出“探尋生活變遷的軌跡,理清民族文化”,就是常說的具有歷史性的思考方法。

而從1972年大塚民俗學會編的《日本民俗事典》(大塚民俗學會編,1972)中和歌森太郎的定義來看,就表述為這樣的觀點了:“以民間傳承為素材,理清民俗社會、民俗文化的歷史性由來,由此究明民族的基層文化的性質與本質的學問”。在這里,學科對象的限定條件以及方法的限定條件也都發生了變化。

更進一步,福田先生的定義就成為這樣的表述了:根據超世代傳下來的人們的集體性事象,理清生活文化的歷史性展開,由此說明現代的生活文化的學問。

在此,作為學科對象的限定條件為:“超世代傳下來的人們的集體性事象”,而且“現代的生活文化”這個術語也在此登場。還有,作為學科方法的限定條件為:“理清歷史性展開、說明現代的生活文化”,可見徹底的歷史性的思考方法。

表1 辭典中的定義的異同和變遷

但是,如果看辭典中定義的異同和變遷,明顯是不一樣的。比如,對于學科的對象,在柳田國男時代所提的是“民間傳承”“民族文化”,而在后一時代成為了“民間傳承”“民俗社會”,特別顯著的是“民族的基層文化”這個術語的登場。這一點我想是大家早已經知道的。

那么從福田定義來看,“民族的基層文化”就消失了,登場的是“現代的生活文化”這個術語,我想這是大家都知道的。而對于學科的方法,在最初是“探尋、理清軌跡”,接下來就出現了“理清由來、究明性質和本質”。之后,就成為福田先生的“理清、說明展開”這樣的表述了。對于這樣的變化究竟是怎樣的一種情況,這是首先想請教的。

最初的提問,從非常簡單的問題開始。為什么福田定義把既存的定義進行變化?是否可以就其經過給我們講一講。下一個也是相類似的問題,對學科的對象和方法進行變化的意圖是什么?為什么消除了“民間傳承”這個術語?就像現在提到的那樣,“民間傳承”這個術語從福田定義中消失了,而置換成了“超世代傳下來的人們的集體性事”。接下來是消除“民族文化”這個術語的理由,雖然這個問題的答案大體上有所了解。還有,在福田定義中具有特征的是采用了“現代”這個術語,并且“生活文化”這個術語、“集體性事象”這個術語也在其中出現。為什么要采用這些術語呢?另外,對于方法的表述,把原來使用的“由來”這個術語轉換成“展開”,又把“究明”這個術語轉換成“說明”。關于轉換為這些表現形態、這樣的定義其背景或者經過或者意圖,這是我們想請教福田先生的問題。

不把民俗學作為特殊的學科

福田:把這三個定義進行比較的事情,在這里因為菅先生所講我才第一次知道,大概我在辭典中寫民俗學的定義的時候,以前的定義我想應該是看過的,但并沒有要有意識地和這些定義有所不同。也就是說,在這里說的“福田定義”,雖然是我所考慮的民俗學的定義,但說是我的民俗學的定義,還不如說是這樣的一種情形:

以能夠說明作為民俗學的辭典所包含的內容而考慮的定義。這樣說的話,或許會受到來自這會場諸位的批評和責備。

所以,我想如果只是作為自己的主張,或許應該更明確地進行表述,在現代或者在現在的日本的民俗學的形式之中,也許還沒有達到一種最大公約數,在一定程度上以具有靈活性的形式,對盡量包含、或者是應該包含大多數民俗學研究者的研究或者說成果進行記述的一個定義。在這一點上,我想其中可能內含著一些曖昧或者說一些不確實之處。在這樣的情形下,現在有各種各樣的提問,基本上可以說,這不僅僅只是一個定義而是各類問題所形成的,但是,“不把民俗學作為特殊的學科”卻是我原本的想法。

以此開始的話,那說起我是學院派民俗學的代言人,或者說是真正純粹培養的一代,是什么情況呢?我在大學的時候從一年級開始民俗學專業,在學習民俗學概論等的同時,還選修了其他各種科目。我想這大家誰都是一樣的。或是社會學、或是地理學。在聽講這些科目的時候,注意到了民俗學這個學科所出現的過于特異的或者說過于特殊的定義和說明。我想那只是對以民俗學為專業的人才能相關的說明。所以,我在本科生的時候就有這樣的想法,就是想辦法必須形成與在大學中的其他各類學科相并列的民俗學。這樣,從研究生時代開始,我就把如此意義的各種各樣的民俗學特有的和特殊的定義、說明進行摘取或者除去的工作。

雖然辭典性的定義作為表述有頗為曖昧的地方,但在想法上是一樣的。也就是把“不了解某種思想性,民俗學研究就不能進行”那樣形式的東西去掉。因此,這里出現的和歌森先生的定義可能是很典型的。就是說,能夠認識“民族的基層文化”這樣的東西是在特殊的立場之下,大體上,因為“民族”這個術語本身就存在著這樣的問題,包含這些情形在內,無論是民族文化還是民族的基層文化,沒有必要把這些術語放入學術的定義中。我認為或許因為放入定義中反而縮小內容使之僵硬化。因此,包含其他學科的人在內,讓各種立場和思想的人理解民俗學是這樣的學科、是這樣地在進行研究,并且什么時候都可以進入或者說可以一起研究,我一直認為應該形成如此的一種狀態,至今還是這樣的想法。

所以,我經常受到批判,說我去掉了民俗學的高遠理想啊目的啊之類,把它變成了和其他學科一樣的“無聊的東西”。而且,這些無聊的東西,比如我自己做的研究,就被說成“不就是地方史嗎?民俗學不是地方史這樣狹小的東西,是更宏大的學問”。同樣是這個意思,比如說,從上世紀70年代末到80年代是社會史登場的時候,歷史學的權威人士把年鑒學派的社會史①年鑒學派是20世紀以法國為中心興盛的歷史學流派。緣自1929年由呂西安?費弗爾和馬克?布洛赫創刊的《社會經濟史年鑒(Annalesd'histoire économique et sociale)》的名稱,就被稱為“年鑒學派”。在批判以前的(樸素)實證主義方向性的同時,人類學和社會學、地理學、心理學等,積極地攝取相鄰領域的成果,并從日常性、集團、社會結構等視角,以記述作為社會史的歷史為目標(ルゴフ等,1999、バーク,2005)。說成是“研究家常便飯那樣的無聊事情能成什么?論述天下國家才是歷史學!”,并進行批判。當然,比我之上,那些可說是引領歷史學的具領導力有影響的研究者們,有多少人這樣說來批判社會史。我想和這差不多的情形,就是說沒有必要提出這樣高遠的特異性的東西吧。

福田定義的意圖

福田:第一個問題大體是這樣的。要說為什么去改變定義,并不是說拼命地去看以前的定義然后想著要改變它而去改變的。是因為我這樣定義了。

基本上來說,在學術的定義中,我認為沒有必要融入所謂的思想信條或某種政治性立場。這是什么意思呢?不融入的情況,剛才已經指出了“民俗學的政治性”,不融入的情況,不是說和這樣的事情不發生一切關系,相反,就學術本身的定義來說,不融入的話,我的想法是應該為每個人在民俗學的領域中展開自己的信念、自己的政治立場或者世界觀留有余地。因此,在民俗學的定義中沒有必要制造特定的思想信條或者某種政治立場。或者,如此制造定義反而是錯誤的。

所以,根據這樣的定義,比如說馬克思主義,很老了吧,在我這一代不經意地就成這樣了,如果馬克思主義民俗學成立的話那也是很好的啊。如果成立也是可以的這個事情,并不是說要去認可與否,只是說這樣的主張如果在民俗學之中存在也是可以的。把那樣的意義以民族文化和基層文化的形式弄成定義,當然那是一種思想、一個信條、某種世界觀。但把它融入到學術的定義中,結果就會造成被那種意義的世界觀進行限定,多樣性的世界觀、主義主張、或者思想信條這些東西就進入不了民俗學。換句話說,定義的情況是站在形式性的、很客觀性的立場。由此,各種立場的人可以涉足于民俗學。關于這一點,我們的老師們并沒有做到。

這種現象之后一直殘留著,比如在上世紀90年代,與殖民主義相關聯,例如村井紀先生②村井紀:《南島イデオロギーの発生—柳田國男と植民地主義(譯注:南島意識形態的發生—柳田國男與殖民地主義)》(村井,1992)。以及川村湊先生①川村湊:《“大東亜民俗學”の虛実(譯注:大東亞民俗學的虛實)》(川村,1996)興起了揭示柳田國男所存在的問題,并出版了著作。有關于此,在日本民俗學會的會議上就出現了這樣的意見:“因為出現了蠻不講理的批判,應由民俗學會發表聲明進行反駁”。但是,這不是民俗學會要干的事情。因為民俗學會擁有雜志,在那里應該作為個人的意見提出來。每個人基于自己的思想、信條、信念,對他們的理解方式著文駁斥。這是完全沒有關系的,雖然有必要提供這樣的機會,但是以日本民俗學會的名義對他們的見解進行駁斥、批判、或者進行否定這樣的事情是不可能的。也就是說,那不是作為學術的立場。說到底那是個人提出主張想對這學術寄托什么的事情。碰巧我那時候擔任民俗學會的代表理事②譯注:會長。一般社團法人、財團法人原則上每個理事都具有代表權,其中一人定為代表者就稱為“代表理事”,其他醫療法人、學校法人稱為“理事長”。,從某位大先生那里提出了這樣的要求:“作為學會進行駁斥!”,對此,我非常冷淡地告知,“干這種事情不是民俗學會的工作。因為有雜志在那里,可以提供機會,想著文反駁的人請一定寫出來吧! ”。這些是我對民俗學的想法,我想是否有可能反映在定義上了。所以,以此要是被說成是為什么這個丟掉了就有點困惑了,總之是不加上那些制約,我認為要形成這樣的定義、說明:讓各種立場的人都能涉及民俗學,而且不僅僅是各種立場,還要與民俗學以外的各類學術領域協作。

暫時就到這里吧!

菅:排除掉“民族文化”這個情況,我想可能是對“民族”這個術語解讀出了某種政治性。這樣的話,這次是,比如“現代”這個術語或者“現代的生活文化” 這個術語,就福田先生的情況來說,也是和以前的兩個定義不同的形式表述出來的吧。這個部分是如何考慮的呢?具有怎樣的意圖呢?

福田:基本上,我認為在19世紀開始的民俗學,至少在這個意義上,因為從各個時期中的“現代”來認識歷史才可能在這個世界上登場。就是說,不是以過去來理解過去,而是在現在存在的東西中去發現過去。或者,從現在存在的東西中再建構過去。用了再建構這個術語,雖然一說再建構之類的好像又會被批評,但是,以進行再建構的形式民俗學得以成立那是沒有錯的。在這一點上,總之,雖然我是在做歷史學性的事情,歷史文獻以及記錄也在使用,但這并不是說民俗學要在那里賭上性命。說到底,就是通過現在的人們、或者說現代,雖然這樣說就帶有先銳性的意思了,從活在現在的、現在過著日子的人們的生活當中去認識歷史。我雖然經常使用近世的文獻,用這些近世的文獻進行研究,但并不是說這就是民俗學了。所以,“現代”這個東西,我不知道在各位那里的組織③譯注:指的是于2008年成立的現代民俗學會。或者會議說的“現代”是什么意思,總之,我的想法就是今天活著的過著日子的人們正在做的事情形成了或者維系著歷史認識,這就是民俗學的方法。

“歷史民俗學派”的特征

菅:您是說對于歷史這個東西,并不只是歷史學或者并不是以前的歷史學,必須抱有從現代開始著手研究那樣的歷史觀,是這樣的民俗學的思考或思想?我認為這正可以說是民俗學的“本質”,福田先生具有這樣的想法,我想在座的大部分人都是能夠理解的。

在方法的部分,福田先生從“究明”改變成了“說明”。在“勞動的民俗學”(福田,1990)中,福田先生也使用了“說明”這個術語吧。這個“說明”,是我在定義中最不能理解的。就是說,如果進行了說明就行了嗎? 在“勞動的民俗學”中,比如說退休制度的問題,與以前的日本的民俗學中年齡階梯制問題有關。不僅僅是福田先生,很多的民俗學研究一直以來致力于對現代性的事象進行說明的研究,對此,在之后的實踐論話題,也就是課題6中也將涉及,因為退休延長的問題作為活生生的問題存在于現實社會中。如果只是對它進行說明就結束了,比如從實踐論這樣的意義來說就是相去甚遠的行為。是否民俗學只是以這樣“說明”的形式理清故事來歷、由來就可以了?在年中行事方面,節分時節到來的時候,民俗學者必定在報紙和電視上出現,對其由來進行說明。其實,在社會上存在著這樣的情形就是民俗學的認知。我理解的話這樣的情形就是“說明”,這樣可以嗎?

福田:剛才說的事情,我感覺好像又是一個不同的問題。簡而言之,我認為基本上民俗學以現代的我們的生活為對象,從而認識歷史的世界,或者對世界進行歷史性的把握,這是它的學術基礎所在。因為這樣,其結果是說明了“現代”。它的著力點放在對歷史的世界的認識,而因為它的方法,其結果是“現在”得到了闡釋。

菅:那這不是去說明一個一個民俗事象的話題吧。

福田:不不,這也是包括在內的。

菅:課題1將繼續進行。現在,我想得到您的理解了,實際上,因為有這樣的一個定義,所以自始至終強調歷史主義。福田先生一貫認為,雖然柳田原來主張“民俗學是理清歷史的學問”,但是,之后,“所謂日本人是什么”“理清日本的民族文化”這樣的說法流傳了起來。總之,從上述的定義來說,20世紀民俗學的前半期是柳田式的,后半期成為了和歌森式的定義了。這樣的情況傳播開了。我想這于學術史也是事實。我認為福田先生的定義是否可以說是將其拽回到了本來應有的樣貌的一個定義。在這個意義上,意味著回歸到了民俗學的原點——柳田國男。

但是,現在正如您所看到的那樣,這并不意味著肯定柳田的全部。然而,我想在柳田以后,柳田其實也是多樣化的,或者,不如說在20世紀民俗學先銳化中被進一步強調,歷史主義這樣的東西被強化了。福田先生的定義的確成為了歷史民俗學派的支柱。因為據福田先生所說,“歷史民俗學這個術語其形容部分很奇怪,是雙重形容,民俗學其實是歷史學,廣義的①譯注:日本的歷史民俗學認為民俗學包含在廣義的歷史學中,廣義的歷史學有三個學科組成:狹義的歷史學(一般說的歷史學)、考古學、民俗學。”,所以進行這個表述有點奇怪,姑且,我以歷史民俗學派進行表達。

福田先生對于民俗學的課題有如下闡述:

是根據歷史主義對研究對象進行歷史性的把握。我想我和宮田先生(引用者注:登)都是差不多的想法,就是作為現代社會的民俗學擁有什么樣的有效方法。僅僅只是追逐現代的事象進行說明,這并非是民俗學。(福田,2001:13)

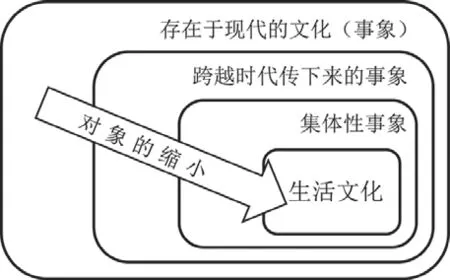

就像在這段話中也貫穿著的那樣,非常難以拭去的歷史,總之歷史這個東西使民俗學得以繼續生存。當然,雖然這不是以狹義的歷史學②譯注:狹義的歷史學,就是一般說的歷史學。的意義來說的歷史,但貫穿其中。就是說,根據福田先生的定義而產生的民俗學的對象的局限性就成為這樣的情況(圖1):

圖1:縮小的民俗學的研究對象

所謂現代的在我們身邊存在的稱之為文化、事象的,是非常多樣化的。在大家面前的東西、全部的東西作為事象存在著、作為文化存在著。然而,我們從中把跨越世代傳下來的事象進行劃分。就是說在文化的內部劃分,在其中還有“集體性事象”、還有“生活文化”這樣的形式,我想以此把研究對象極端縮小的這樣的定義是否具有局限性呢。更簡單地說,如果在現代存在的文化中把民俗這個更小的東西珍而重之地劃分出來,那不就是說把我們眼前的文化扔掉的更多嗎?以民俗這個術語進行表現,由此,反過來說,就是將現在存在的多樣性的文化扔掉而離去。我認為這是否成為福田定義中一個很大的局限性呢。

不斷變化的海外的民俗學

菅:反過來看海外的民俗學,其狀況是很不相同的。如美國的民俗學,民俗的概念一直在變化。比如在美國,本來有一個浪漫主義的思想和歷史主義的思想非常強大的時代。然而,就像大家知道的那樣,美國在20世紀70年代改變了folklore的概念,folk這個概念變化了①美國民俗學從20世紀60年代到70年代,進行了folklore基本概念的再討論。例如,丹?本—阿莫斯(DanBen-Amos)主張把研究對象的“folklore”作為“小集團中的藝術性交流”(Ben-Amos,1972)進行再定義,阿蘭?鄧迪斯(Alan Dundes)主張把“folk”作為“無論是任何集團,至少共有一個共通的要素(人們)”(Dundes,1980)進行再定義(菅,2010)。。其結果,是擺脫了歷史主義,或者說擺脫了傳統的社區,完成了將研究對象轉向城市和多樣性的集團。而且,學科的名稱從folklore變為folkloristics——雖然實際上這并沒有達成,甚至于興起了名稱變更的運動。這樣的變革結果,美國的民俗學消滅了都市和農村的這個空間性界線,也就是所謂的都市和農村的區分,從農民的廟會(譯注:原文為祭(まつ)り)到路上的表演都能夠一同成為研究的對象。而且,擺脫歷史這個本質主義的障礙成為了可能。也消滅了所謂的時間這個界線,就是過去和現在這樣的大區分,現在,雖然我認為我們眼前存在的文化、現代民俗——可以稱之為living folklore,或許,把從今以后發生的文化進行對象化的問題也會成為可能。

在這樣對概念的各種更改之中,美國民俗學進行了多樣性的民俗學的定義。較早的時候,根據1949年的某個詞典(Leach ed,1949),作為folklore的定義有26頁并列21個定義。美國的folklore的定義即使現在也未能歸集于一致。在美國民俗學會的官網上,是這樣書寫的:

所謂“folklore”,是一個對具有莫大而深刻的多方面的文化賦予的名稱,如果考慮到這個主題的巨大性以及復雜性,民俗學者以很多不同的方法對“folklore”進行定義、解說并非不可思議。對此,簡言之,如果考慮一下調查舞蹈歷史的歷史學者對于舞蹈的定義以及文化人類學者對于文化的定義就可以明白。沒有一個定義是充分的,而且,也沒有必要如此。(http://afsnet.org/aboutfolklore/aboutFL.cfm,查閱日期:2010、4、12)

總之,folklore,也可以說民俗,也包括民俗學這個概念,限制在一個框架內進行固定化的想法,在現在的美國民俗學也不怎么受歡迎。其結果,就是各種各樣的定義一個接一個地相繼出現。在這樣的情況下,海外的民俗學其概念和定義不斷變化。實際上德國的民俗學也是同樣的,凡是能夠操作的文化已經大大擴展了。

福田先生說過“僅僅只是追逐現代的事象進行說明不是民俗學”。換言之,現代的事象這個東西,從之前我提到的歷史民俗學的定義中遺漏掉了。我說過在福田定義中有“現代的生活文化”這一項,這里有遺漏掉的可能性。當然,在這里,福田先生想說的是“只是簡單地進行說明不是民俗學”,而絕不是在否定現代生活。然而,在這樣的歷史民俗學的框架中不是存在著限定性的問題嗎?

但在另一方面,某種程度上,我對于福田先生的意見也有想贊同的地方。比如,倉石忠彥先生在2002年寫的文章中,闡述如下:

以前在澀谷的中心街,聚集了很多褐發又染上白色的ガングロa的女性們。社會上的人把她們命名為“山姥=ヤマンバb”。所謂山姥,是中世以后廣泛傳播的民間傳承中的一個。作為昔話、妖怪傳說以及金太郎之母非常有名。而隨著時代的跨越,她又出現在澀谷的中心街。對于以白發黑臉為時尚的女性們如何進行評價、如何進行表現,我想有各種各樣的辦法,可以把她們當作“山姥”來把握。這樣的形象確定本身是因為以傳承性為其背景……而不是時興風氣的表現,日本人具有的傳承的世界在這里被表現出來了。比如,應該可以捕捉到被表現出來的在人們的情緒和認識中隱藏著的文化的連續性。(倉石,2002:56)

如這樣進行表述。但這什么證據也沒有,而且實證性的分析也沒有,正如福田先生否定的“僅僅只是追逐現代的事象進行說明不是民俗學”那樣,我認為這正是適用于這段話的研究啊!而對此的批判也確實存在。

對與此同樣的人,在這里稱為コギャル③無,在美國,一位名叫勞拉?米勒的語言人類學家寫了“Those Naughty Teenage Girls(頑皮少女)”(Miller,2004)的論文,她更為實證地拾取コギャル們使用的俚語、コギャル雜志等媒體中的語言,以此觀察日本社會中的所謂的女性觀、性意識等進行研究。這是人類學的一項研究。

此外,在說到美國民俗學的時候,“游戲王”“口袋妖怪”這樣的事物,現在也進入研究對象的框架中。“游戲王”和“口袋妖怪”的卡牌游戲是在日本出現的文化。所以,對美國來說,這就是海外文化了。還有,即使在日本,“口袋妖怪”也是現代文化、流行文化,至今還沒有成為民俗學的對象。但是,對于流行文化,而且是從海外來的文化,美國民俗學已經放入了研究視野。

書名為《Living Folklore》(Sims and Stephens,2005),是一本顯示近幾年以來美國民俗學研究內容的一本好書。在那里,對于“游戲王”和“口袋妖怪”是這樣描寫的:

“民俗文化不是流行文化(pop culture),但流行文化比起精英文化和民族文化共有幾個特征......這十年甚至更長的時間,Pokemon(口袋妖怪)和Yu Gi Oh(游戲王)等的收集游戲,在小學的孩子們特別是男生們中流行起來。關于這個游戲,孩子們通過媒體,漫畫和廣告、書籍、游戲角色所描繪的廣告進行學習。游戲的項目被創造出來并以分配的方法,任何孩子都可以享受這些游戲。這些東西(一般成為‘什么狂’、‘什么熱’的東西)可以說是流行文化的一部分。但是,希望你想象一下在休息時間、在學校運動場的固定角落,每天享受這些游戲的特定學校的四年級的某個團體。他們共享一起玩游戲的共同的經驗。作為集團,他們共享“故事”和玩耍風格、昵稱等,這雖然和流行現象相關。但另一面,通過他們的相互交流形成了個人化、地方化。他們的日常的游戲成為作為集團的身份認同的一部分。就像他們以此進行認識一樣,其他人也以此來認識他們。比如,“那些孩子是Gables Elementary School的孩子,每天休息的時候在停車場的角落玩‘游戲王’”,像這樣進行認識。重復一下,這些游戲人偶其本身并不是民俗文化。但是,如傳承的孩子們的方式以及身份認同等這些團體的特征那樣,在玩游戲中創造出的日常的相互交流的過程,就是民俗文化。(Sims and Stephans,2005: 4-6)

美國民俗學已經變化為能夠在新生的文化中去發現民俗。總之,就日本的民俗學來說,不能說福田定義有全部的責任,由于歷史性指向的強大,所以民俗學這個學科的寬度與世界相比較顯得非常狹窄。上次在日本民俗學年會上關于德國民俗學有一個興趣濃厚的研討會,這種情況,即使在會上在某種程度也很清楚。

德國民俗學在某個時期也大大擴展了。Volkskunde以歐洲民族學的形式擴大起來。在這個過程中,德國民俗學吸收并振興了在日本好像是劃入社會學范疇的研究內容。雖然美國的folklore沒有到達德國民俗學的程度,但包括流行文化在內也是能夠研究起來的一個領域。然而,日本的民俗學閉鎖在非常狹小的范圍內,像這樣的領域不如說已經被其他的學科所蠶食。而且,今天,連屬于民俗學獨占物那樣曾經攥在手里的“民俗”,也正在被其他學科蠶食。其實,在這樣的背景中,是否存在著像福田定義所代表的歷史民俗學的方向性那樣非常偏向的方向性呢?就是這樣,我想是否其中太過偏向的情形才是問題所在。

歷史民俗學是否一直是民俗學變革的“障礙”?

菅:所以有個問題,正如我前面提到的那樣,民俗學的研究對象盡管在社會上處于極端的邊緣化,為什么它們會構成這個學術領域的核心?在我們身邊的社會中,現在,甚至連“民俗”這個術語一般也不用了。平常如果你去問一下正在路上行走的人,你知道“民俗這個詞語嗎?”,也許會有半數以上的人一下子連漢字都想不起來。在這樣的情況下,我們卻把這些東西作為中心的課題。

此外,歷史民俗學的定義是否在民俗學的對象、方法的方面,現在已成為制約性的東西,并具有一定局限性呢?正如剛才所說的,在考慮“現在”或者“現代”的時候,這個歷史民俗學的定義和手法成為非常制約的東西。雖然把歷史民俗學派作為20世紀民俗學的代表,極端地偏向于歷史民俗學的20世紀民俗學的性質,盡管已經成為今后的民俗學在對應現代社會、現代學院派時候的桎梏,為什么還是不能改變呢?福田定義是多樣化的民俗學形式的其中一個。簡言之,就是福田先生對自己思考的民俗學進行了定義。但是,是否因為這個定義阻礙了各種各樣的民俗學的產生呢?雖然福田先生認為“這就是民俗”。或者,主張“那不是民俗學”,不是排除了多樣性的民俗學了嗎?就是這樣的問題。

是否引領學院派的歷史民俗學派阻礙了多樣性定義的登場?這當然不只是福田先生的責任。我認為可以說是所謂民俗學的多數派作為自己的譜系進行選擇的結果。福田定義是要排除現代事象的對象化以及方法的脫領域化嗎?福田先生反對定義的更改嗎?如果反對的話,其理由是什么?關于這些問題,我想請教福田先生。

福田:雖然是相當難的話題,但聽了之后,很抱歉我恐怕要說說老話,想起了有賀喜左衛門的“民俗資料的意義”(有賀,1953)中的學問論。就是要在普通的學科中體現綜合科學那是不可能的。在學術中作為綜合科學體現的只有哲學,其余除非個別學科否則都是不能成立的,這樣的學問論。雖然是有點極端的學問論,但至少表達了各學科還是要擁有自己的對象和方法、一定的使命,就是說,要“弄清楚什么”這個問題蘊含其中。從賀喜左衛門的場合來說,在這個學問論的延長線上,他對作為個別學科的民俗學的存在持否定態度,而我不是那樣想的。民俗學當然不是把整個世界作為對象的綜合科學、哲學。民俗學是與其他的學科并列的個別學科,否定它作為個別學科的成立是不對的。從這一點來說,民俗學在19世紀得以成立,其理由就是在于以現代的事象獲知歷史性的世界這一點。在這里因為具有獨自的存在理由,不是在20世紀得到發展了嗎?對此,大概柳田國男和之后的人以及我自己都是這樣想的。所以,因為這一點,學科的對象、方法和其目的就歸為統一。我感覺剛才的很多話中好像是要變更定義的意思,把民俗事象這個東西,就是說要進行擴大進行變化,那么,比如,當民俗事象得以擴大的時候出來的答案是什么呢?用什么方法進行研究呢?關于這些問題,因為我學習不夠的原因,還不能理解。在這些方面,美國的事情我也學習不夠,即使出現“這樣的東西當然應該包含在民俗中”這樣的說法、“理所當然的這些東西不成為民俗學對象很奇怪”這樣的觀點,那么,打個比方說如何料理這些東西、把什么東西盛在盤子里,如果這些問題不包含在內考慮的話是不行的。當然,新的事象在現代我們的生活中層出不窮。雖然非常理解出現“民俗學不把它們作為對象很奇怪”這樣的觀點,但只要這樣的對象、方法、目的沒有統一,總感覺這只不過是在尋求新奇而已。

所以,剛才說到作為事象,社會或者生活、文化的事象非常龐大。這是不言而喻的吧!因此,相反,我的想法是通過限定于其中的什么地方,科學或者學術才能夠成立。簡言之,沒有限定,其方法就是曖昧的。那就不成其為學術了。所以,是怎樣進行限定的問題。民俗,雖然好幾次在這里那里說過了,這樣的東西是不存在的。說到底,是因為研究者認識到是民俗才有民俗的。所以,民俗學者一直在把它們挖掘上來。然而,民俗學者挖掘出來的民俗,民俗學者沒有全都獨占的理由。這個事象,如果不說是民俗,即使心理學者研究、或者社會學者研究、地理學者研究都是完全沒有關系的事情,由此,民俗事象這個術語只不過是民俗學者作為一定認識的結果提出來的。

然而,雖然只不過是提出來,但我認為還是要在作為學術成立的基礎上,限定是必須的。所以,的確,菅先生出示的那張圖(參照圖1)帶來了極端地把民俗真的縮小那樣的印象,大小來說雖然不是那么小,縮小是正確理解了。

暫且到此吧!

菅:這個部分很明白了。對象、方法、目的的問題。就是說,雖然對象變成新的了也并不意味著學術的變化。問題是,對方法和目的的部分將變得很重要也非常能理解了吧。但是,還是先前最初提出來的現在的民俗學的主要定義因為制約了對象,反過來就會導致不能產生方法轉換的現象。總之,現在,我們不可能挖掘新的東西。

比如說簡單地研究少女的山姥這件事,我也感覺很無奈。但是,通過對這樣的事情進行努力的世界的展開,接下來就會產生朝向理解新文化的方法的道路。就是說,如果制約了對象、方法、目的這三個中的哪一個,就會出現其他的兩個也將受到制約的狀況。在這方面,我認為歷史民俗學的定義,也就是福田定義已經成為一個障礙了,您覺得呢?

福田:我認為這是一個障礙。障礙是必要的。就是說,因為民俗學者,當然社會學者或者其他的地理學者也是,大家都不是那么萬能的,自然而然地自己研究的對象,就是我們在社會和文化的事象之內選擇對什么進行研究,雖然不知道“障礙”這個詞語是否合適,對研究對象進行限定成為必要。只不過雖然說限定,那條線具有可變性的一面。當然,任何的作為研究對象的事象不會什么都貼上民俗的標簽等待著我們,說到底是我們通過這是民俗就貼上民俗的標簽這樣的行為進行截取,那么具有可變性是沒有錯的。這樣的話雖然不是絕對固定,但是我認為沒有輪廓的學術應該是沒有的吧!

雖然在此就先說具有刺激性,我不認為進行民俗學研究的人都是那么有能力的,還是應該在知道自己的能力的基礎上把握對象。

超越個人的體驗、經驗后所發現的認識

菅:感謝您的過激之言。關于福田先生的“學問,必須對研究對象進行制約”的意見,我有贊成的部分。我想大體上是這樣的。但是,仔細考慮一下的話,文化人類學作為對象的“文化”、社會學的“社會”、歷史學的“歷史”,這些大概會認為是有制約的,但是這和民俗學在說“民俗”的時候不是同樣位相的制約性。他們的對象顯然更大。在“文化”中包含“民俗”,在“社會”中稱為 “民俗社會”的東西包含在內。

在這個意義上,民俗,雖然是用歷史民俗學的解釋來說的作為歷史性存在的民俗,因為其所具有的框架太狹小了,無論怎么說學者的研究是有框架的,這個框架在現代社會中也過于狹小了。雖然在剛才的圖(圖1)中我的確把“民俗”畫的過于小了,但是同樣的,在現代社會,用“民俗”這個術語劃定的對象無論如何是太過于狹小了吧。

福田:我不認為有那么小,是因為最終必須要對所謂民俗是什么其本身進行定義。對此什么都不做,說什么大和小的是沒有意義的,是我,在辭典的定義中,把大家熟悉的民俗本身從定義中去掉了吧。的確,與文化和社會比較民俗是狹小的,確實是小了呢。但是,也沒有必要因此說民俗學太小了。因為在定義中具有一定程度的可變性,我想當然有可能根據對應的狀況進行變動。

菅:民俗學自身的根本說不定已經動搖,或許我們不再用“民俗”這個術語不是也好嗎?這樣說的話,福田先生確實在這個福田定義中沒有使用“民俗”這個術語呢。雖然以超世代進行限定,從某種意義來說,“集體性事象”“生活文化”都是比“民俗”更大的概念吧。是不是含有用如此形式進行擴展的意思?最終來說,用“文化”是不是更好呢?

但是,要是這種情況發生的時候,比如說與文化研究有什么不同呢?與文化人類學有什么不同呢?雖然這些問題當然會出現,我認為與其比起繼續使用“民俗”這個術語所帶來的不自由,不如通過不再使用;以此追求自由,不用說,我想當然會出現其中的方法性問題,以此追求自由。在那樣的自由之中,如果民俗學消失了,或者如果沒有很好地擁有方法,我認為即使民俗學自身云散霧消也沒有關系。所以,在這個意義上,我想在今后學術發展的重要概念中,“民俗”這個術語是否就不需要了。

福田:我感覺可能是這樣的,只是,叫“民俗”也好不叫“民俗”也好,原則上說,以現代的事象在超越個人的經驗和體驗的時間跨度中認識過去的世界就是民俗學,我想基本上大概根本的不同在于,像這樣的事象是不是認為它是民俗這一點。除此以外,如果民俗學不行了要完了的時候,問題是能不能承認這樣的想法。

菅:所以,圍繞著生活在現在的孩子們在玩的、剛才提到的“口袋妖怪”的社會中興起的集體文化,對它是否承認的事情。福田先生對此是否還是不想承認呢?

福田:并不是不想承認,當然,作為可能性,就像我已經進行了說明那樣,在今后的研究中也包含歷史性的形成過程的話就是今后的民俗學。所以,20世紀民俗學,是根據過去研究歷史性所形成結果的民俗學,21世紀民俗學,是在此之上再包含附加形成過程的研究,對此,我感到的確是在辭典中說過的。在此意義上,我想當然新的東西能夠成為對象,不過,并不是說要接受像剛才說的那種事象。最重要的根本還是,在這里的各位或許也是這樣的,如果在個人的體驗、經驗的范圍內研究人們的生活的話,那這民俗學的作用就喪失了。總之,通過19世紀、20世紀一直在研究的是,在超越個人的體驗、經驗時所發現的、能認識的、或者可構建的世界,那就是民俗學的魅力,是有意義的、是有效性的。當然,也沒有必要排除個人的體驗、經驗的范圍。雖然沒有排除的必要,但在其中研究的話將只不過和口述史一樣了。我一直在說,在不是那樣的情況下才具有民俗學的魅力,在此范圍內,民俗是具有意義的是可以定義的,您覺得如何呢?

菅:這在后面的問題中還會出現,大概,這個方法論和想法現在是否已經變化了吧?就是口述史也在研究“集體性敘事”的問題,這樣說來,其他的學科更是在發生變化,對個別的問題和集體的問題不分界線地進行研究。我認為,在這種形勢下,只有民俗學,即使并非只研究集體性的問題,但是仍然繼續強調它,這種情況恐怕到底還是會成為一個大問題吧?

但是,如果擴大了“民俗”的概念,“如果完成對象和方法的轉換之后,在與其他學科沒有差異的極端情況下,要在學院派中占據一定的位置,也就是保持學科的身份認同是否會困難?”,類似這樣的問題就會浮現出來。總之,對于歷史民俗學,在說到“那太狹小了,把它扔掉我們必須面向更廣闊的方向”的時候,那么,和其他的學術不同的作為學科的獨自性如何形成呢?這個問題再次浮現上來。將成為有關學院派的問題。

那么,因為有時間的限制,接下來,在座的觀眾如果對“超越福田先生”有什么意見的話,想在此征求大家的看法。

民俗學可以消失嗎?

中野泰:在新潟大學的大學院①譯注:相當于研究生院。得到福田先生的關照,現在筑波大學工作。有幸聽了非常感興趣的質疑應答,就最后話題的提問,想請教福田先生。

是關于民俗研究中以超越個人的經驗和體驗的時間跨度進行思考時具有意義的話題。是對這一點的提問,有關于此,菅先生以口述史等為例,觸及了和集體性的性質的關系,對于以超越個人的經驗和體驗的時間跨度進行研究的這個時間跨度的內情,是否與剛才菅先生在評論中所說的,共有同一個場合的人們對相互行為方面的認識相比,更多的是指以歷史的時間為軸的幅度、廣度這樣的意思呢?想請教這個問題,謝謝!

福田:我想大概如您的提問一樣,就是說,個人的經驗、體驗這樣的東西,雖然是在我們進行調查這個階段進行數據化,雖然民俗是這樣的,但民俗學把它們作為超越個人的經驗、體驗的東西,使其成為超越世代的東西,由此認識或者說建構世界,就在這個時候民俗學才得以成立,而且民俗學的意義也在這里,才可以說很多人進行了民俗學的研究吧。就是說,這不是舍棄,而應該意味著它現在仍然是中心。是否偏離了您的提問?

中野泰:沒有,謝謝!

菅:這個集體性的部分,就是被以前的20世紀民俗學規定的那樣的村落或者所謂的集落。但是,民俗世代的被傳下來那樣的空間和以前相比已經不一樣了。或者說,已經不太想使用的術語“傳承”這樣的行為、傳下去的行為,的確在現代發生了很大的變化。教育的強化、情報傳達的方法和以前相比已經變化。總之,在自己的周圍,以前民俗學所說的“傳承知”這樣的東西變得狹小起來,這是顯而易見的。

要說在我身上還有多少舊來的“傳承知”,就像以前的20世紀民俗學一直在研究的被體裁化的東西越來越少。當然,雖然有從父親、母親或者自己的地方自治團體那里傳下來的東西,我是長崎出生,在東京生活的時候,在長崎的地方自治團體習得的事情、文化這樣的東西,現在幾乎沒有什么體現,我想只是沉睡在記憶的深處了吧。社會,比如集落社會,與以前的集落社會相比完全不同了變化很大。這樣,從剛才一直在說的那樣,在民俗學已經縮小、民俗已經縮小這樣的狀況下,要傳承下去的知識的傳播體系本身發生了很大的變化。總之,即使從舊的觀點來看,我們能夠研究的東西同樣在縮小,這樣的現象不是已經發生了嗎?

福田:當然已經發生了的。所以,雖然感到凄涼,民俗學如果消失了不是也好嗎?

菅:是的,但是,我們在很久以前已經進入“走向滅亡的民俗學”時代,現在突然想了一下,感到除此以外的東西也是很有意思的。當然,也包含舊來的“民俗”部分,至今我也還進入到被認為是“古老”的集落中,以前的民俗學沒有研究到的、在集落中存在的現代性的生活和世界性的廣度,我認為這些東西是很有意義的。這個時候,福田先生的歷史學性的定義就成為很大的障礙。我感覺可能將更靠近人類學、靠近社會學。

福田:你在什么地方接觸到的那些東西,這個沒有必要自稱為民俗學啊!為什么要那么執著于民俗學呢?總之,我是感覺作為用什么樣的方法研究新的生活文化的一門學問,如果成立進行定義的新的學科不是很好嗎?不知道在這里的諸位是怎樣想的。

菅:既然有這樣的意見,那我想超越這個意見也是可行的。這次討論,因為不管多久都是互不妥協,那就繼續,在“課題2:民俗學的方法問題”中進一步討論。

井之口章次,1981a,柳田國男監修《民俗學辭典》の執筆者一覧(上),民間伝承321,10-15

井之口章次,1981b,柳田國男監修《民俗學辭典》の執筆者一覧(下),民間伝承322,10-17

ルゴフ,ジャック等著(譯注:雅克?勒高夫,JacquesLeGoff),二宮宏之編譯,1999,歴史?文化?表象—アナール派と歴史人類學,巖波書店

バーク,ビーター著(譯注:彼得?伯克,Peter Burke),大津真作譯,2005,フランス歴史學革命—アナール學派1929—89年,巖波書店

福田アジオ,1990,労働の民俗學,可能性としてのムラ社會—労働と情報の民俗學,青弓社

福田アジオ,2001,民俗學のこれから—柳田國男から宮田登、そして今後は,二一世紀フォーラム,77,6-19

Ben-Amos, Dan. 1972. Toward a Def i nition of Folklore in Context. Toward New Perspectives in Folklore, edited by Richard Baumann and Américo Paredes, 3-19. Bloomington: Trickster.

Dundes, Alan. 1980. Who Are the Folk? Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

菅豊, 2010, 現代アメリカ民俗學の現狀と課題—公共民俗學(Public Folklore)を中心に, 日本民俗學, 263,94―126

Leach, Maria ed. 1949. The Funk &Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend Vol. 1. New York: Funk &Wagnalls Company.

倉石忠彥,2002,都市生活から民間伝承を見出す試み,理戦,71:56

Miller, Laura. 2004. Those naughty teenage girls: Japanese Kogals, slang, and media assessments, Journal of Linguistic Anthropology 14(2): 225-247.

Sims, Martha C. and Martine Stephens. 2005. Living Folklore: An Introduction to the Study of People And Their Tradition. Logan: Utah University press.

有賀喜左衛門,1953,民俗資料の意味―調査資料論,金田一京助博士古稀記念言語民俗論叢,三省堂,1242―1278

編者按

繼上期刊登了福田亞細男、菅豐、塚原伸治合著的《超越“20世紀民俗學”:我們從與福田亞細男的討論中學習什么?》全書譯文的序言和《為民俗學的頹廢而悲哀的福田亞細男》兩篇。本期將繼續分期刊載該書的正文《課題1》譯文《民俗學的定義的問題》(陳志勤譯)。課題1中,福田亞細男和菅豐就民俗學既有的定義、定義意圖及關照海外民俗學后,對學科變革的思考進行深入探討。全篇分為“民俗學的定義”“不把民俗學作為特殊的材料”“福田定義的意圖”“‘歷史民俗學派’的特征”“不斷變化的海外民俗學”“歷史民俗學是否一直是民俗學變革的‘障礙’”“超越個人的體驗、經驗后所發現的認識”“民俗學可以消失嗎?”八個部分,以饗讀者。

K890

A

1008-7214(2017)05-0032-15

福田亞細男 (福田アジオ、fukuta, ajio), 國立歷史民俗博物館名譽教授、柳田國男記念伊那民俗學研究所所長。菅豐(菅豊、suga, yutaka),東京大學東洋文化研究所教授。塚原伸治(塚原伸治、tsukahara, shinji),茨城大學人文社會科學部準教授。

[譯者簡介]陳志勤,哲學博士(Ph.D.),上海大學社會學副教授。

* 本文譯自《超越“20世紀民俗學”:我們從與福田亞細男的討論中學習什么?》的《課題1》部分。

文獻

[責任編輯:馮 莉]