供不應求的器官捐獻

沈寅飛

大量病人都是插著管子、用著呼吸機來進行器官捐獻評估,評估完成后再選擇要捐獻的器官。一個腦死亡病人完成捐獻一般要一周左右,器官在此期間內可能會有感染,許多器官就這樣被浪費了

9月27日,離國慶長假還有三天,江蘇省無錫市人民醫院肺部診療中心的床位依然十分緊張,因為里面的大多數病人已經離不開醫院,需要在這里維系生命。

眾多病人當中,齊建軍應該是最高興的一個。幾天前,他將醫院旁邊租住了近半年的出租房退掉,再次住進了醫院的普通病房。他要做一次全面檢查,如果各項指標合格,他就可以回南通的老家跟家人團聚過節了。

68歲的齊建軍6個月前在無錫市人民醫院接受了右側單肺移植手術。如今氣色紅潤、聲音洪亮的他,主動撩起衣服向《方圓》記者展示了胸腔旁幾十厘米長的鐮刀形刀疤。

沒事干的時候,齊建軍喜歡在病房外的樓道里溜達,他在休息區里見到幾天前剛做完肺移植的病友劉向東。“怎么樣,現在能站起來了嗎?嗯,不要怕疼,要多鍛煉……”齊建軍說。劉向東用一只手拉下口罩,另一只手撫著胸口,弱弱地發聲,“還不能下地,疼”。

相比于病房內依靠呼吸機苦苦等待肺源的其他病友,齊建軍、劉向東知足地稱自己是幸運兒,等到了供肺,成功地接受了移植手術,雖然后期還需要面對可能的排異反應以及各種并發癥等難題,但是他們終于可以大口呼吸了。

近年來,隨著醫療技術的不斷發展,器官捐獻造就了幾十萬病人通向新生的新道路,不過,因為器官捐獻數量的稀少,只有一部分人能通過這條道路,成就新生。

“活著真好”

齊建軍是一個開朗的人,還沒等記者問他,自己就開始講述之前的經歷。他說自己年輕的時候當過兵,轉業后成了一名公務員。在退休前,不抽煙不喝酒的他身體特別棒,幾乎都沒有得過什么小毛病,然而,2012年,因為持續的胸悶氣短,他到醫院檢查后發現患有肺部纖維化。

從沒擔心自己得病,但病還是來了。齊建軍輾轉到江蘇南通、上海等地的大醫院治療,都不奏效。隨著肺部纖維化程度的加重,齊建軍經常需要依賴呼吸機入睡,否則就會被憋醒,平時走路也越來越費勁。醫生甚至告訴齊建軍,他剩余的生命保守估計只有兩年了。

齊建軍有一兒一女,都已經成家立業。眼看父親被疾病折磨,兒子在網上搜索治療方法,最后的結論只有一個——換肺。2017年3月,兒女特意請了假一起陪齊建軍去無錫檢查。當時他就覺得有些奇怪,這次為什么不去上海了,偏偏跑到無錫做個評估。路上,兒子才說出此次來無錫的目的,他們準備給他換肺。

沒有思想準備的齊建軍聽到了兒女的主意,心里自然是“咯噔”一下,他心里是有些害怕的。切除自己的肺,用別人的肺讓自己活下去,至少在此之前齊建軍從沒有想過這個問題。齊建軍的老伴也表示不同意,“這可是大手術,萬一在手術臺上下不來……”

3月15日,齊建軍來到無錫市人民醫院肺部診療中心做評估。在醫院的樓道里,齊建軍看到扶著墻吃力走動著的病友,看到ICU內奄奄一息的病友,也看到接受了肺移植后正在鍛煉的病友。“這些人不就是我未來一段時期的寫照嗎?”齊建軍想。

不久后,醫院的評估出來了,齊建軍屬于中度肺纖維化,身體其他各項指數符合做肺移植的條件,目前需要等待合適的肺源。10天后,齊建軍下了決心,住進了普通病房,他們準備了30萬元的前期費用,如果有符合他的肺源,他就會被立刻安排手術。醫生說,齊建軍屬于A型血,配型成功率相對較高,但是否能獲得肺源仍然需要機遇,少則半個月,長則數年。

幸運的是,4月5日,醫生就通知齊建軍,有一個來自北京的肺源與他正好吻合,可以為他進行肺移植手術。齊建軍立即決定做手術。

手術完以后,齊建軍從ICU搬到普通病房,隨后又在醫院旁邊的小區內租房以便檢查。想想半年來的經歷,尤其是想到那些沒有等到肺源的或者是換肺之后并發癥死亡的,齊建軍從心底感嘆,“活著真好”。

人體器官捐獻供少需多

正如齊建軍所說,成功進行換肺手術是“祖上燒高香”了。而且,齊建軍術后在藥物的調節下幾乎沒有并發癥。

按照國內器官捐獻中的雙盲原則,捐贈器官和受贈器官的雙方應互不知曉對方信息。齊建軍千方百計才打聽到,他的肺源來自北京,一名34歲的男子在工地施工時意外墜亡,其家屬同意捐獻器官,于是就有了這個質量較好的新鮮肺源,這個肺源分別移植給了兩個人,其中一個就是他。

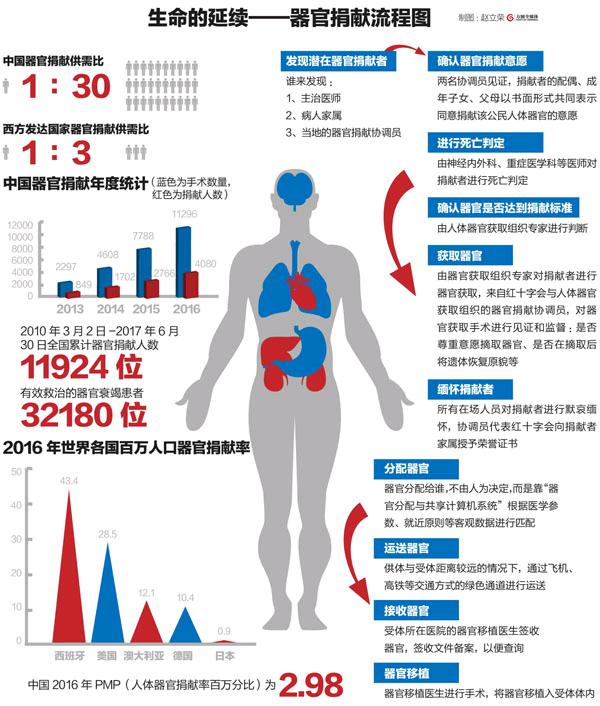

的確,齊建軍是幸運的。《方圓》記者了解到,中國每年約有30萬患者因器官功能衰竭等待器官移植,而每年器官移植手術僅為1萬余例,絕大多數病人都沒能等到器官。

“我國器官捐獻的挑戰之一在于供體短缺。”全國人大代表、無錫市人民醫院副院長陳靜瑜接受《方圓》記者采訪時說,從醫院的ICU到普通病房,從醫院周邊兩小時車程范圍到全國各地,到處都有在無錫人民醫院登記排隊換肺的患者。

同時,器官捐獻畢竟涉及人體器官,受傳統觀念影響,人們容易排斥。無錫市人民醫院勸捐辦公室工作人員蔡永鋒說,許多人死后,其家屬都希望死者能保留全尸,沒有任何殘缺,而且社會輿論有時對器官捐獻也并不友善,認為器官捐獻有違人倫。因此,欲捐又止、捐后反悔的個案常有發生。

2013年2月,江西省大余縣農民何良才3歲的兒子因腎衰竭離世。經過激烈的思想斗爭,何良才捐獻了兒子的眼角膜,結果引來許多同村的村民指責“拿兒子的身體賣錢”,非議讓何良才痛苦不堪。

2016年年底,北京一位老人決定自己死后進行器官捐獻,卻引發了家庭意見不合。他的大兒子表示,曾聽說醫生在摘取遺體器官后,不會對遺體做出修復處理,他感到無法接受。女兒則擔心老人的器官捐獻后,被人作為牟利的工具,而不是去幫助最應得到幫助的人。endprint

無論傳統觀念和社會輿論對器官捐獻有多少誤解,事實上,器官捐獻早已形成了醫療系統內的一項必不可少的工作。

記者了解到,整個器官捐獻需要一系列嚴密的流程。首先是發現并上報潛在的捐獻者。捐獻者必須已經通過死亡判定;然后,專業人員會評估其器官是否可以用于移植。上述兩個條件都符合要求后,捐獻者家屬與醫院簽署一系列法律文件,確定器官捐獻意愿。隨后,醫院要召開一個倫理委員會,等倫理委員會表決通過后,OPO(器官獲取組織)團隊中的工作者才可以協調相應的手術安排及器官維護。

蔡永鋒告訴記者,在實踐中,如果某人自己登記捐獻器官,也必須獲得直系親屬的簽字同意,只要直系親屬中有一人不同意,就不能捐獻。在這些要求下,本來就為數不多的潛在器官捐獻者中,最后能順利達成捐獻的不足十分之一。“我們當然希望更多人捐獻器官,但是也尊重捐獻者和家屬的任何決定。”蔡永鋒說。

獲取器官如同西天取經

在器官捐獻領域有句達成共識的話:“有了優質供體才有移植,有了移植才有新生命。”然而,捐獻器官的獲取和轉運又是爭分奪秒的過程。

2015年3月全國“兩會”時,陳靜瑜提交建議:在民航、高鐵、高速公路等部門開辟器官轉運綠色通道,進一步擴大公民器官捐獻利用率,推動器官移植事業與國際接軌。經過一年多努力,2016年5月6日,民航局等6部門聯合發布了《關于建立人體捐獻器官專用綠色通道的通知》。自此,中國終于有了器官轉運綠色通道機制。

對所有器官獲取組織來說,器官捐獻的消息就是命令,沒有假期,沒有休息。器官獲取組織要時刻做好準備,無論刮風下雨、逢年過節。陳靜瑜介紹,在他所在的供肺獲取團隊中,有一名醫生2016年的飛行記錄是飛行110次、186小時,共計125606公里。

無錫市人民醫院器官捐獻與移植管理辦公室副主任胡春曉介紹,“有人愿意捐獻器官僅僅是一個開始,剩下的每個步驟都在與時間賽跑”。捐獻器官都有一定的“保鮮度”,一般來說,心臟為4-6小時,肝臟為8-10小時,肺臟為10-12小時,腎臟為24小時,這就意味著,在有限時間內必須完成器官獲取、轉運、植入等一系列工作,否則器官受損,很有可能導致無法完成移植手術,即使植入,也對受者將有較大風險。

目前,國內的器官獲取組織人員可以通過中國人體器官分配與共享計算機系統輸入捐獻者的信息,尋求器官的“受者”,這是與國際接軌的器官匹配系統,登記了全國等待器官移植病人的名單,根據等待者血型、排隊順序、醫療緊急度、所在地區等因素自動打分進行系統匹配。一旦匹配成功,器官獲取組織就馬不停蹄地趕往器官所在地。

然而整個獲取工作并非想象的那么順利,讓陳靜瑜以及他的取肺團隊在取肺過程中非常惋惜的事情也時有發生。

8月9日,陳靜瑜等人得知在重慶某醫院有位年輕患者腦死亡可以捐獻肺源,他們立即啟動獲取程序,計劃乘坐晚上6點起飛的從無錫到重慶的飛機,加緊評估供肺及器官維護,屆時再和其他省市趕來的心肝腎團隊聯合獲取器官。

然而,由于無錫流控及天氣原因,器官獲取組織在機場苦等6個小時,直到凌晨才被告知航班取消,直到第二天中午,才搭上另一班飛機,飛往重慶。陳靜瑜等人下飛機后打車趕往該醫院,但因為浪費的時間太多,供肺已經水腫,只得放棄。同一天,陳靜瑜得到消息,無錫市人民醫院的另一個器官獲取組織在北京獲取的供肺也因為肺水腫而不得不放棄了。

陳靜瑜表示,器官獲取時間的緊張,其中一個重要原因是器官捐獻評估只能在病人死亡之后或者將死之時進行。許多病人插著管子、用著呼吸機來進行器官捐獻評估,評估完成后再選擇要捐獻的器官。一個腦死亡病人完成捐獻一般要一周左右,器官在此期間內可能會有感染,許多器官就這樣被浪費了。

后來,一位等待肺源的家屬給陳靜瑜發來的短信讓他感到痛心,這位家屬的舅舅因為沒能等到肺源去世了,但仍然感謝陳靜瑜以及他的團隊之前做的努力。那一天,陳靜瑜寫下長微博《取個供肺如同西天取經》,文字中透露著無奈與感傷。

器官移植醫療資源依舊短缺

9月27日,《方圓》記者在無錫市人民醫院見到陳靜瑜時得知,那日凌晨1點,他剛結束一臺雙肺移植手術,早上8點又開始了另一臺普通胸外科手術,午后有一個課題研討,晚上已經排上了一臺雙肺移植手術。當時,晚上的供肺正在獲取當中,只有下午有一個空隙可以接受采訪。

國慶假期的第一天,陳靜瑜也沒有休息,又做了一臺雙肺移植手術,在國慶假期里,陳靜瑜總共做了四臺肺移植手術。

陳靜瑜感慨:“記得10多年前,我在加拿大進修學習的時候,星期天有位外科醫生值班連續做了兩臺肺移植手術,而此時又接到電話需要他做第三臺肺移植,他感到很疲勞了,所以他打電話給另外的胸外科醫生希望他來幫忙。我在邊上聽到他倆的通話,對方帶著孩子正在外邊游玩說我不能趕過來,祝你好運,繼續干吧。如果此事發生在國內,這位醫生必定會馬上趕回醫院參與搶救,這就是國內外醫生的區別吧。”

2016年,全國共有204例肺移植,陳靜瑜團隊完成了136例,無錫人民醫院成為全球第二大肺移植中心。從2002年9月28日完成第一例肺移植,十幾年間,陳靜瑜完成了600多例肺移植。可以說,中國有七成肺移植手術,全壓在了陳靜瑜和他的團隊身上。

為了推廣肺移植技術,近年來,陳靜瑜和他的團隊先后到北京、廣州、南京、杭州等多個城市的三甲醫院幫助開展肺移植,他們曾經在28小時內輾轉江蘇、河南、貴州的六個城市,終于和遵義醫學院附屬醫院肺移植團隊合作成功完成了貴州省第一例雙肺移植。

2017年全國“兩會”期間,陳靜瑜除了履行全國人大代表的職責,還辦了一件“大事”,即加盟中日友好醫院。此前,很多身在北方的患者由于無法趕到無錫,延誤治療,有些患者甚至在南下的路上便去世了,這讓陳靜瑜感到痛心。他坦言,自己的第一次創業是做了胸外科醫生,進行了第一例肺移植手術,而加盟中日友好醫院是第二次創業,希望北方的患者能在中日友好醫院及時得到救治。endprint

讓陳靜瑜感到欣慰的是,如今器官轉運綠色通道極大提高了器官的利用率,他多年來在全國推廣肺移植的作用已經顯現。以前來無錫進修學習肺移植的全國各地的外科醫生成了業內行家,和肝移植一樣,許多醫生都能評估供肺、標準化管理供肺、標準化獲取,這些在西方是難以做到的。

然而,器官移植領域內的技術型專家依舊短缺。“現在(能做器官移植的)醫生仍然太少了。全國像陳靜瑜這樣能做肺移植的醫生,名字我都能數出來有多少個。”全國政協委員、中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫說。2017年5月,國家衛計委最新公布了可以做器官移植手術醫院的名單,一共173家,而美國雖然人口只有中國的四分之一,可以做器官移植的醫院卻有近300家。

移植后的費用可能比手術的費用還高

可喜的是,近兩年,隨著器官捐獻綠色通道的建立,國內器官捐獻工作取得了顯著的成績。官方數據顯示,2016年公民完成捐獻4080例,捐獻大器官11296個,較2015年提高近50%,年捐獻數量位居世界第二,僅次于美國。

不過,黃潔夫卻向媒體透露了一個頗為尷尬的事實:中國2016年捐獻的心肺器官存在大量浪費。“2016年我國進行了4000多例的器官移植手術,保守估計可以做幾千例肺移植手術。然而去年心臟移植368例,肺移植的手術僅204例,大量的心肺器官被浪費了。”

與之相應的一個客觀的事實是,接受器官移植絕非一般的家庭能夠負擔。2017年2月,41歲的湖北塵肺病人、礦工劉啟勇躺在巴東縣醫院的病床上,雙肺已大部分不能工作,鑒于病情嚴重,上海同濟醫院的醫生曾建議他盡快進行肺移植手術。但劉啟勇又得知,肺移植需要40多萬元的醫藥費。這讓他已債臺高筑的家庭再次陷入深淵,他的老鄉在網上發布倡議書,為他四處募捐。

比劉啟勇幸運的陜西籍塵肺病人任能平能實現肺移植手術,則完全依靠公益組織和陳靜瑜肺移植團隊完成了發起的公益肺移植手術。公益人士為任能平捐贈了40萬元的手術費用,其余的20萬元費用由陳靜瑜通過微博籌集。

陳靜瑜表示,病人及其家屬的當務之急是要對肺移植有足夠的認識,能接受移植風險,否則有可能人財兩空。另外,目前肺移植許多省市沒有納入醫保,病人必須有經濟能力。尤其不希望病人家屬告訴他要賣了房來做移植手術,因為術后的費用可能比移植手術的費用更高。

比如,中國第一例“開胸驗肺”的塵肺病人張海超,曾在微博上記錄下自己術后用藥的花費:“肺移植術后需連續服用三個月抗病毒藥物更昔洛韋,此藥價格讓人咂舌,每盒價格為15700元,每月一盒,三個月即為47100元,加上服用排異藥和復查費,每月費用將在25000元左右。”據記者了解,張海超的花費比一般肺移植病人多。一般肺移植病人術后服用抗排異藥每年支出在8萬元左右,以后還會逐漸減少。

除此之外,“許多患者和家屬存在錯誤觀念,到最后無法救治時才接受肺移植。國外患者是為了改善生活質量進行肺移植,譬如肺纖維化病人估測存活兩年就評估排隊等肺源,而國內許多患者因為對肺移植不了解、害怕,往往瀕死時才來博一下,有的預計生存只剩一個月甚至幾天時間才來。”陳靜瑜說,那種情況下,面對病人及家屬的懇切請求,他和團隊只能盡最大努力,“如果我們放棄,那病人就徹底終止了,我們不能放棄病人,但是我也不是神”。endprint