朗朗明眸 澄澈我心

——中國著名眼科專家趙家良教授專訪(下)

本刊記者/劉 欣

大醫人文

朗朗明眸 澄澈我心

——中國著名眼科專家趙家良教授專訪(下)

本刊記者/劉 欣

趙家良教授是中國協和醫科大學、中國醫學科學院北京協和醫院眼科專家,上一期我們已經刊登了趙教授關于醫學人文和為醫之道的一些感悟,本期讓我們繼續聆聽他的講述,感受歲月沉積在他身上的寧靜與智慧。

您在推動國內眼科學界與國際眼科學界的聯系和交流方面做出了巨大貢獻。請您簡單介紹一下您做這件事的動力及在這一過程中發生的一些值得紀念的事件。

趙家良:我是2000年開始在中華醫學會眼科學會主持工作的,當時我們眼科在國際上地位不高,國際上主要的眼科組織我們一個都沒有參加,主要是因為中國臺灣地區問題。臺灣以“中華民國”的名義參與到這些組織中,我們就不能進去。但是如果我們大陸不參與,我們在國際上的影響就不會太大。在我任職期間就把這些問題妥善解決了。解決這些問題的前提是要遵循我們國家的政策,比如跟臺灣地區的交流,我們對名稱是有明確規定的。臺灣眼科大夫雖然人比較少,但在國際上是有影響的,他們堅持以“中華民國”的名義活動。2002年的時候,我們得到一個消息,在國際眼科理事會里臺灣的投票權被停掉了,原因是沒交會費。國際眼科理事會有人告訴我這件事,我們覺得這是一個時機,就打了報告申請加入,我們要加入問題不大,就是臺灣眼科組織的名稱叫什么,后來我們說他們可以繼續在這個組織里,但名字要改為“中華臺北”,因為奧運會他們就以“中華臺北”的名義參與。我們向上一層層打報告,得到了批準。我們堅持幾點原則,第一臺灣的名字要改成“中華臺北”,第二中華眼科學會是唯一代表中國眼科的學會,“中華臺北”眼科學會在我們之下,屬于地方性學會。我們認為國際眼科理事會僅是口頭同意還不行,還要請他們發書面東西給我,通過電子郵件明確肯定了這一點,我們就加入進去了。解決這個問題我們用了兩三年的時間。

更困難的一個國際組織是亞太地區眼科學會。亞太地區眼科學會成立于1960年,臺灣當時是代表中國的“發起國”,大陸自然就被擠在外邊,后來我們做了好多年的工作,從2000年開始不斷談,也是名稱上談不攏。按外交部規定,臺灣地區在國際社會上可以叫“中國臺北”“中華臺北”“中國臺灣”,兩個帶“中國”的他們都不接受。亞太的情況要比國際社會的情況更復雜一點,通過一些朋友關系,我把他們各個方面的意見都收集到了,知道每一個國家的代表持什么態度。知道了這些我們就抓關鍵人物,當時亞太眼科學會的主席是一位菲律賓的眼科醫師,他希望我們中國加入進去,畢竟沒有中國的話,這個亞太眼科學會就不完整。后來我們在2004年召開全國眼科學術大會的時候把他請過來,進行了面對面的談判,甚至爭吵。我們跟他講的核心要點是說我們想加入亞太眼科學會,代表中國的眼科大夫為亞太眼科學會的發展做貢獻。那天我們大概談了3、4個小時,最后說第二年3月他們在吉隆坡開會的時候解決這個問題。第二年開會我們去了,幾乎一天他都在開會談其他的事,談了一天下來才談我們的事。臺灣地區代表發火發得很厲害,因為當時會議上提出決議,中國大陸可能加入進去,如果臺灣方面不改名,就請退出亞太眼科學會。結果我們進去了,臺灣方面退出了。又過了一年,臺灣方面發生了變化,以“中華臺北眼科理事會”的名義重新申請加入亞太眼科學會,我們也就同意了。這兩件事情做下來,中國眼科在國際眼科理事會和亞太眼科學會中的地位就確定了。

國際上還有一個組織叫國際眼科科學院。它是1978年在比利時成立的,成立的時候只有30個人,以后擴大到60個人,當選國際眼科學院院士是終身的。2004年他們推薦我進去了。后來又有3個大陸的、1個香港的、1個臺灣地區的進去了,現在總共6個中國人在這里,這也體現了中國眼科國際地位的變化,同時通過這個組織,與外國人來往就多了。我覺得眼科要想發展得好,必須要進行國際交流,我當時的一個想法是雖然我們眼科相對落后一點,但是大家要找高手“打架”,找高手來“競爭”,這樣我們才有長進。通過這幾年的活動,我覺得國際交流對我們眼科的發展還是有很大的幫助。

您為了在中國建立眼科博物館,呼吁奔走了多年,終于在2012年心愿得償,可謂功夫不負有心人。建立眼科博物館的這一想法是怎樣萌生的?在籌備過程中遇到過哪些困難,能否簡單回顧一下。

趙家良:關于做博物館,我在中華眼科學會工作的時候就在考慮文化的問題。我覺得一個人不識字走不遠,一個團體沒有文化,同樣走不遠,所以做眼科博物館的想法就慢慢產生了。我回到南通,和當時南通大學校長顧曉松教授,現在是工程院院士,跟他聊,看能不能合作搞一個眼科博物館,一提他馬上就同意了,而且安排了南通大學附屬醫院來負責此事,提供了房屋。博物館之所以能辦成,我覺得是因為在眼科界很多人覺得這樣做是好事,所以沒有遇到大的障礙,大家都支持。我們手里沒錢,一樣一樣收集東西也很困難,但是我們一步一步地往前走。就拿給毛主席做白內障手術的那套器械來說,原來是手術的專家放在家里,很寶貴的。通過各方面的工作,這位專家將整套器械捐贈給博物館,現在已經評為國家一級文物,成了全國眼科大夫共有的寶貴東西了。我覺得講醫學人文必須要有實物,沒有東西的話就沒有依托和載體。

盡職的眼科博物館“講解員”

眼科博物館的展品,一個是要表現我們眼科的發展歷程,通過這些東西告訴我們現在的人和后人眼科是怎么發展的,這一點非常重要。同時我們也收集在眼科發展過程中做出突出貢獻的那些人的東西,把這些人的故事一代代地講,因為我覺得要靠別人來給我們講眼科的故事很困難,我們眼科大夫要自己來講。雖然現在規模不大,但是我覺得反響還是不錯的。當然要建好一個博物館不是一件容易的事,經費是一個問題,收集東西也是一個問題,得有懂行的人,我們要爭取把這件事做完,堅持走下去。對于這個博物館的話,當時我們就有三方面的考慮,一是把中國眼科發展的路記錄下來,二是表彰做出突出貢獻的人,三就是做科普基地。做科普基地就是想把歷史的東西跟現代的東西結合起來,這樣能夠吸引更多的人來看、來參與這件事情。第三個任務現在還沒有完成,主要是糾結在空間不夠上。

博物館做起來我覺得挺好,也算走出了一條比較好的路,我想它的發展會越來越好,慢慢做下去,慢慢往下走吧。

人一生有很多際遇非常奇妙,您現在回頭看,在您目前的一生中有哪些關節點非常重要,能不能和讀者分享、借鑒一下。

趙家良:說句笑話,我沒打算考大學,因為我初中畢業沒準備上高中,填的志愿都是中專,結果陰錯陽差把我分配在高中,后來又考了大學,在這個過程中有一些人對我很有幫助。

首先是我們這個科的老主任胡錚教授,也是我的研究生導師,在他的影響下,我走上了眼科的路。他們這輩人在協和創業其實很艱苦,把眼科發展起來也很不容易,而且在國內國際上的名聲相當好。

我在美國遇到了幾個人,對我影響很大。一個是美國南加州大學Doheny眼科研究所的Stephen Ryan教授,這個人已經去世了。他的年齡跟我差不多,我1989年在美國遇見他,這個人是約翰·霍普金斯大學的高材生,當時畢業做完住院醫師以后就離開了,據說他是內定的接班人,結果他不接班跑到洛杉磯去了,接手了一個很小的眼科研究所。開始只有他一個人,后來加上他的好朋友兩個人,把這個眼科研究所做成美國排名前五的眼科機構。這個研究所跟我們中國交往很多,我們很多人在他那邊學習。這個人是做眼底病的,但是他的眼光很寬。他是美國科學院的院士,是國際眼科界一個很著名的活動家。他對我的影響就是怎樣看待眼科,怎樣能帶領一個眼科的單位,從非常弱小走向強大,這對我的影響很深。

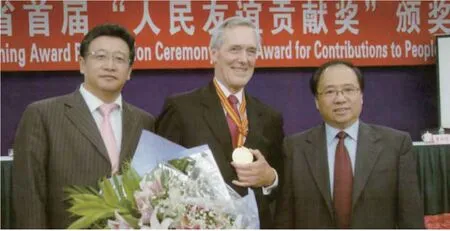

2008年Stephen Ryan教授(中)被授予“人民友誼貢獻獎”

第二個人是美國國家眼科研究所老所長卡爾·柯普佛(Carl Kupfer),他在美國國家眼科研究所所長的位置上任職多年,美國政府給的經費非常充足,所以實際上他這個研究所起到了領導世界眼科、左右眼科研究方向的作用。他關注的一點是防盲和流行病學,認為應該讓更多的人享有醫療技術。他到過中國、尼泊爾、印度等很多國家,幫助這些國家把防盲工作做起來,從他身上我看到做眼科不僅僅是看病,還要做防盲工作。我在美國的時候他跟我說,你還是回中國,我會支持你。的確,在我回到中國不久,他就安排了我到印度參觀學習,做一些項目。其實我接受的8個世界衛生組織的眼科流行病學研究項目的資金真正來源就是美國眼科研究所,他們每年給世界衛生組織交一筆錢,這筆錢有的時候就轉化為科研項目基金,支持我們開展工作。所以雖然他已經不在了,我還是很感謝他。

第三個人是一個印度人。印度有一個很大的民營眼科醫院叫Aravind 眼科醫院,是在1976年才開始創辦,創辦的時候只有三個人,其中一個創始人是 Vankataswamy醫師,我到他醫院前后去過6次,每次去的時候都去拜訪他,老先生介紹說我們一半的病人治眼病都是免費的,所以在印度眼科做得很好,白內障手術比我們做得多得多,跟他有關系。

我們雜志有一個征文,是《我的墓志銘》,您是怎樣理解生死?您希望自己的墓志銘上留下什么樣的文字?

趙家良:關于我的墓志銘,我不知道怎么寫好,我還沒考慮,但看了這個題目以后,我也想了想。我希望能把我做的事情告訴人家,倒不是想讓別人能記住我,主要是我覺得我們中國眼科的事要一代一代往前推,每個人推動一點,可能比較好,但是我不希望加一大堆的溢美之詞,非常樸實地告訴大家做過什么事就行了。首先是一個眼科大夫,第二是曾經關注過跟眼科相關的公共衛生問題,在這方面推動過。如果可以的話,就說他當年積極推動建立了眼科博物館。

后記

在北京協和醫院東院老舊狹小的辦公室里我們完成了此次采訪,聽趙教授平靜地講述他在國內、國際眼科領域完成的一件件堪稱里程碑式的事件時,我不由想起蒙田的話,他說“真正的學者就像田野上的麥穗。麥穗空癟的時候,它總是長得很挺,高傲地昂著頭;麥穗飽滿而成熟的時候,它總是表現得溫順的樣子,低垂著腦袋。”趙教授就是這樣一位真正的、純粹的眼科大家。