“知假買假”的理論闡釋與法律適用

劉保玉 魏振華

(北京航空航天大學 法學院,北京 100191)

【學術視點】

“知假買假”的理論闡釋與法律適用

劉保玉 魏振華

(北京航空航天大學 法學院,北京 100191)

在借鑒賭博罪構成要件的基礎上,根據“知假買假”者的主觀目的與客觀行為,可以將其區分為消費者與非消費者。前者適用消費者權益保護規范,但并不意味著其一定能獲得懲罰性賠償;后者應適用合同規范與行政獎勵制度,逐步實現從職業打假人轉變為職業舉報人。《民通意見》第68條存在將“欺詐”混淆為“欺詐行為”之嫌,這一定程度上造成了《消法》第55條適用的理論爭議與裁判不一,也使得部門規章、地方法規與司法解釋之間產生了齟齬。但即便將《消法》第55條所稱的“欺詐行為”限于經營者單方行為,消費者獲得懲罰性賠償仍然需要以經營者存在瑕疵擔保責任為基礎。“知假買假”獲賠所涉及的法律規范可分為基礎性規范、構成性規范與判斷性規范三種類型,不同規范在“知假買假”獲賠中起著不同作用。

知假買假;消費者;欺詐;懲罰性賠償

一、問題的提出

關于“知假買假”能否適用《消費者權益保護法》(以下簡稱《消法》)第55條等,進而能否獲得懲罰性賠償的問題,理論與實踐中長期存在爭議,且難以定論。2014年《最高人民法院關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定》(以下簡稱《食品藥品規定》)出臺,第3條明確了“知假買假”行為不影響消費者維護自身權益,其仍可以獲得懲罰性賠償。*參見孫軍工關于《最高人民法院關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定》的新聞發布稿,載最高人民法院網:http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-6032.html,2016年10月24日訪問。隨后,最高人民法院先后公布了“指導案例23號:孫銀山訴南京歐尚超市有限公司江寧店買賣合同糾紛案”、*《最高人民法院公報》 2014年第8期。“維護消費者權益典型案例之四:吳海林訴朱網奇消費者權益保障糾紛案”,*《最高人民法院公報》 2014年第9期。二者均肯定了針對藥品食品等“知假買假”的消費者可以獲得懲罰性賠償。至此,司法裁判的天平整體向肯定“知假買假”行為傾斜,此類消費維權訴訟案件也隨之激增。*參見余瀛波:《職業打假人該不該適用懲罰性賠償》,載《法制日報》2016年8月8日。2016年8月,國家工商總局公布了《消費者權益保護法實施條例(征求意見稿)》(以下簡稱《消法實施條例草案》),其第2條規定:“以營利為目的而購買、使用商品或者接受服務的行為不適用本條例”。*2016年11月16日,國務院法制辦公室公布的《中華人民共和國消費者權益保護法實施條例(送審稿)》第2條相應部分修改為“以牟利為目的購買、使用商品或接受服務的,不適用本條例。”該條規定被認為是對《消法》的適用對象進行了界定,即“知假買假”行為將不再受《消法》保護,

旋即引發了針鋒相對的討論。*參見王微、李佳:《職業打假 拐點或將到來?》,載《北京青年報》2016年10月17日;余瀛波:《職業打假人該不該適用懲罰性賠償》,載《法制日報》2016年8月8日。由此,“知假買假”者能否獲得懲罰性賠償的問題又開始變得撲朔迷離。

《消法》對于“消費者”概念采取了較為開放的定義方式,由此引發了理論與實務中的諸多爭議。但《食品藥品規定》相關規定是否就意味著“知假買假”者均屬“消費者”范疇?而《消法實施條例草案》所稱“以營利為目的”是否就完全排除了“知假買假”者作為消費者的可能性?就《消法》第55條而言,否定“知假買假”者以之為依據;肯定“知假買假”者以之為辯護。如此,《消法》第55條究竟該如何適用?可以想見,上述問題的答案并非確定無疑,爭論仍將繼續。鑒于此,本文擬在分析“知假買假”者及“知假買假”行為的基礎上,通過類型化處理的方式明確其具體法律適用,以嘗試回答上述問題,冀益于理論研究與司法裁判。

二、“知假買假”者的類型化及其法律適用

“知假買假”者獲得懲罰性賠償的前提為其本身屬于《消法》所稱的“消費者”,但《消法》中“消費者”的內涵與外延卻并非清晰而明確,這也是產生理論與實踐爭議的重要根源。只有明確“知假買假”者的法律屬性——消費者抑或非消費者,才能確定其各自的適用規范,進而分析其能否獲得懲罰性賠償。

(一)“消費者”的概念之爭

《消法》第2條規定:“消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務,其權益受本法保護;本法未作規定的,受其他有關法律、法規保護。”本條規定了消費者權益保護法的調整范圍,卻未明確“消費者”具體概念。從域外立法例來看,多數國家和地區通過界定消費者概念的方式確定消費者權益保護法律的調整范圍,主要有以下三種立法模式:一是通過反向排除的方式界定消費者。如《日本消費者合同法》規定,消費者是為經營事業目的之外締結合同的自然人。二是正面表述消費者的概念。如《美國統一商法典》規定,消費者是指為了個人、家庭成員或者家庭目的而購買商品的個人。三是混合立法模式,即對消費者的界定既有正面表述,也從反向排除,如澳大利亞相關法律。*參見李適時主編:《中華人民共和國消費者權益保護法釋義》,法律出版社2013年版,第6頁以下。

《消法》沒有采取上述立法模式,其優點在于可以更靈活地通過法律解釋來確定《消法》的調整范圍,但其弊端也不容忽視,如“消費者”是否僅限于自然人并不明確。這在理論研究與地方法規制定方面均存在很大分歧。*參見王利明:《消費者的概念及消費者權益保護法的調整范圍》,載《政治與法律》2002年第2期。而且,這種看似具體、實則模糊的規定方式也未能明確將“知假買假”納入或者排除《消法》的適用范圍,以至于不同學者根據此條文得出完全相反的結論。目前,學界根據此條文來判斷“知假買假”者是否屬于消費者的研究,主要分為以下三種觀點:

其一,以購買者購買的動機與目的來判斷其是否屬于“生活消費”,進而否定“知假買假”者的消費者地位。梁慧星教授認為,“買假索賠”案件以獲得雙倍賠償為目的(舊《消法》規定),其顯然不是“為生活消費的需要”。因此,按《消法》第2條規定,應否定“知假買假”者的消費者地位,其權益也不應受《消法》保護,自然也不能適用《消法》規定獲得懲罰性賠償。*參見梁慧星:《消費者權益保護法第49條的解釋與適用》,載《人民法院報》2001年3月29日。

其二,以購買者購買后是否轉售來判斷其是否屬于“生活消費”,進而肯定“知假買假”者屬于消費者。王利明教授認為,購買商品和接受勞務本身就體現著消費者一定的經濟利益追求。因此,任何人只要其購買商品或者接受服務的目的不是為了將商品或者服務再次轉手,不是為了專門從事商品交易活動,其便是消費者。只要“知假買假”者購買商品不是為了銷售,不是為了再次將其投入市場交易,就不應當否認其為消費者。*參見王利明:《消費者的概念及消費者權益保護法的調整范圍》,載《政治與法律》2002年第2期。

其三,以購買的物品屬性來判斷其是否為“生活消費”,進而區分“知假買假”者是否屬于消費者。《消法》的起草人之一何山認為,只要購買的是生活消費品,無論是為物質文化生活而直接消耗,還是為打假并獲取物質利益,同樣屬于生活消費,購買者都是《消法》所保護的消費者,進而都可以獲得《消法》所規定的懲罰性賠償。*參見何山:《還我一個寧靜的公序良俗——消費者權益保護法有關問題訪談錄》,載《中國律師》1998年第3期。

上述三種觀點均存在合理性,但也存在需要進一步補充的地方。對于第一種觀點而言,購買者的購買動機實際很難根據所謂“經驗法則”來判斷,因為購買者購買商品可能出于各種目的,除非購買者自己承認,否則很難證明購買者在購買商品時是“知假買假”。*參見宋征、胡明:《從王海打假案看知假買假者是否消費者——法解釋學意義上的分析》,載《當代法學》2003年第1期。第二種觀點也存在不周延之處,如新聞工作者、行政執法部門或者真正權利人為了調查取證需要而購買商品,盡管其都沒有轉售行為,卻不宜認定為消費者。*參見李仁玉、陳超:《知假買假懲罰性賠償法律適用探析——對〈最高人民法院關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定〉第3條的解讀》,載《法學雜志》2015年第1期。第三種觀點的問題在于如何判斷購買的物品是否為“生活消費品”,有些物品只可能用于生活消費或者生產消費,而有些物品則既可以用于生活消費,也可以用于生產消費,如鋼材。因此,簡單地從購買物品的屬性來判斷購買者是否屬于消費者,并不妥當。*參見王利明:《消費者的概念及消費者權益保護法的調整范圍》,載《政治與法律》2002年第2期。

根據梁慧星教授對立法背景的介紹,《消法》制定時采用了不是消費者就是經營者的“二分法”,確實未曾預見到會發生以獲取雙倍賠償為目的的“買假索賠”案件。*參見梁慧星:《消費者權益保護法第49條的解釋與適用》,載《人民法院報》2001年3月29日。因為思慮不足,現實中出現了“營利目的”和“消費目的”之外的“索賠目的”的灰色地帶。*參見尚連杰:《“知假買假”的效果證成與文本分析》,載《華東政法大學學報》2015年第1期。顯然,“知假買假”者是這一灰色地帶的主體,但其卻不能逸于法律規范之外。因此,只能通過對“知假買假”者進一步細分,明確其消費者與非消費者身份,以使其在現行規范體系下分別適用消費者權益保護法律規范與一般合同法律規范。

(二)“知假買假”者的類型化

盡管《消法》第2條的規定在理論與實踐中存在較大爭議,但2013年《消法》修改時仍保持了其20年前制定時的原貌,對于“知假買假”行為是否應受《消法》保護亦未明確。在立法者看來,《消法》第2條所稱“為生活消費需要”內涵豐富,涵蓋范圍較寬,可解釋余地大。而“知假買假”行為是否適用《消法》存在較大爭議,不宜就此問題作具體規定,相關糾紛應按本條規定的原則,根據案件具體情形作出處理。待到對于“知假買假”問題逐漸形成統一認識,達成相當共識的時候,確有必要,可以再通過立法予以明確。*參見李適時主編:《中華人民共和國消費者權益保護法釋義》,法律出版社2013年版,第16-17頁。也就是說,立法者一方面并未明確“知假買假”者屬于消費者,自然不能完全肯定其應受《消法》保護并進而可以獲得懲罰性賠償;另一方面又為“知假買假”者的消費者地位預留了解釋空間。至于如何解釋,則是一個不斷總結經驗、逐步統一認識的過程。

實際上,“知假買假”行為某種程度上與賭博有類似之處。因為“知假買假”者并不能完全肯定其所購買的商品屬于“假貨”,而且也不能完全確定法院將支持其懲罰性賠償的請求。因此,當“知假買假”者所購商品確為假貨,且得到經營者承認或者法院支持時,其才可能獲得懲罰性賠償;否則,其所購商品只能用于消費。這種帶有投機與僥幸心理的“致富之道”,偶爾為之,尚可怡情;以此為業,則有不妥之處。是故,《刑法》第303條第1款規定:“以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。”據此,以營利為目的,偶爾賭博的情形尚不構成賭博罪;只有不但以營利為目的,而且聚眾賭博或者以賭博為業的情形才構成賭博罪。筆者認為,“知假買假”者的法律屬性判斷可以借鑒此項規定。申言之,以索賠為目的,形成組織或者以買假索賠為業的,不屬于消費者;而“知假買假”者即便以索賠為目的,只要其沒有形成組織或者并非以買假索賠為業,仍可將其界定為消費者。

所謂“形成組織”,可以借鑒刑法中的“組織行為”進行理解。刑法中的“組織行為”基本表現形式包括組建行為、領導行為、策劃行為與指揮行為,組織者與被組織者之間通常存在指揮、雇傭與控制關系,而且組織行為與結果之間存在因果關系。*參見任毅:《刑法中的組織行為研究》,西南政法大學2014年碩士學位論文,第13頁以下。也就是說,當“知假買假”者形成固定或相對穩定的組織,由領導者通過策劃、指揮其他成員進行買假索賠時,這些所謂的“知假買假”者就不能再被確定為“消費者”。因為這些打假組織以營利為目的而進行組織化、職業化的活動,可能破壞市場的經營環境,擾亂正常市場秩序,并沒有真正意義上的生活消費,不符合《消法》對消費者的界定。*參見王靜:《標注瑕疵情形下懲罰性賠償的具體適用》,載《人民司法(案例)》2016年第2期;李仁玉、陳超:《知假買假懲罰性賠償法律適用探析——對〈最高人民法院關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定〉第3條的解讀》,載《法學雜志》2015年第1期。目前,這些組織呈現出公司化、集團化的趨勢,其通過明確分工來大批量、有目的地制造群體投訴、群體復議等事項,嚴重浪費行政和司法資源。*參見嚴俊偉:《職業打假人成打假“主力軍”》,載《深圳特區報》2015年7月15日。所謂“以賭博為業”,系指以賭博為常業,即以賭博所得為其生活或者揮霍的主要來源。*參見張林鴻、黃豹:“賭博罪與非罪的若干新視點研究”,載《政治與法律》2007年第2期。相應地,“以買假索賠為業”則指以買假索賠為常業,且以索賠所得為其生活主要來源。當“知假買假”者通過打假獲得懲罰性賠償的做法,逐漸演變為單純追求容易發現問題和方便索賠的營利手段之后,就偏離了《消法》設定懲罰性賠償制度的目的,進而可能造成社會誠信體系受損。

同樣地,雖然《食品藥品規定》明確了“知假買假”仍可索賠,但這并不意味著所有“知假買假”者均可納入“消費者”范疇。誠如該規定起草者所言,“對于職業打假人或者打假組織來說,雖然其打假客觀上有利于抑制制售假冒偽劣食品、藥品行為,但考慮到職業打假通常是有組織、經常化的活動,不符合消費者權益保護法對消費者的界定,故對其消費者身份不宜確定。”*張勇健等:《〈關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定〉的理解與適用》,載《人民司法(應用)》2014年第3期。

綜上可知,“知假買假”者不宜以全有或者全無的方式納入或者排除“消費者”范疇,對其應進行類型化區分。對于那些“以索賠為目的,形成組織或者以買假索賠為業”的“知假買假”者,應當將其排除出“消費者”范疇;對于其他“知假買假”者,則宜確定其“消費者”身份。

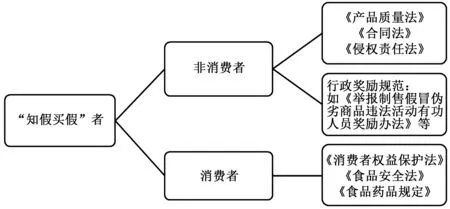

(三)“知假買假”者的法律適用

在前述“知假買假”者類型化的基礎上,對于“知假買假”的消費者,其仍應適用消費者權益保護法律(下文詳述);而對于“知假買假”的非消費者,如何適用法律的問題,頗值探討。

《食品藥品規定》的起草者認為,“職業打假者購買不合格食品、藥品后提起訴訟的,人民法院應予受理,并依照產品質量法第四章和合同法第七章、第九章的規定處理。”*同④《產品質量法》第四章是關于“損害賠償”的規定;《合同法》第七章、第九章分別是關于“違約責任”與“買賣合同”的規定。也就是說,當“知假買假”的非消費者購買商品后,其與經營者產生的合同糾紛作為民事合同糾紛、適用一般合同法律規范即可,無需適用傾向于保護消費者權益的《消法》等特別法。當其因所購商品而遭受有財產、人身損害時,可以適用《產品質量法》請求損害賠償,也可以作為受害人而適用《侵權責任法》請求生產者或者銷售者承擔侵權責任。

然而,職業打假者之所以能長期存在,并得到諸多民眾與學者的支持,重要原因在于其行為某種程度上能抑制制假售假行為,彌補政府監管資源和能力的不足,在凈化市場環境和制衡經營者盈利意圖肆意擴張方面具有積極意義。*參見肖峰:《論“知假買假”行為的反契約性及其克服》,載《行政與法》2015年第1期。因此,只是強調職業打假者適用一般民事法律解決相關糾紛還是不夠的,無法繼續發揮其行為所產生的積極意義。是故,不少學者在否定“知假買假”者可獲得懲罰性賠償的同時,明確提出“知假買假”者可以向國家管理機關(如工商局)舉報,并由國家管理機關依法查處后給予舉報者一定物質獎勵。如此,既可以替代“知假買假”獲賠所能起到的積極作用,又可以避免“知假買假”獲賠所帶來的道德風險和法律障礙,實為更佳選擇。*參見郭明瑞:《“知假買假”受消費者權益保護法保護嗎?——兼論消費者權益保護法的適用范圍》,載《當代法學》2015年第6期;梁慧星:《消費者權益保護法第49條的解釋與適用》,載《人民法院報》2001年3月29日。

確實如此,相較于“知假買假”獲賠,“知假舉報”并通過行政獎勵獲得一定物質報酬的方式存在更多優點:首先,可以有效減少職業打假者與經營者私下和解,從而使“打假”真正起到維護消費者利益的作用。職業打假者的目的在于索賠,其往往首先選擇與經營者私下和解,只要其索賠目的達到,職業打假者一般并不把打假情況向社會公開或者向國家管理機關舉報。這樣一來,經營者既沒有受到行政處罰,也沒有受到社會譴責。經營者甚至可能把支付的賠償計入制假賣假的成本中,更大量地制假售假,從而損害更多消費者的利益。*參見饒世權:《論知假買假行為與消費者權益保護法》,載《法治論叢》2003年第4期。其次,可以分散職業打假者的“打假”范圍,從而真正發揮其市場監督者的作用。根據不完全統計,17家大型商超企業和1家餐飲企業在最近兩年間遭遇職業打假者索賠次數達6022次,但其中涉及包裝標簽問題的索賠比例最大,達55.78%,而涉及產品質量問題的索賠比例僅占11.79%。*參見王微、李佳:《職業打假 拐點或將到來?》,載《北京青年報》2016年10月17日。根據有關法院統計,以職業打假者為主力的消費者維權案件中80%是關于商品標識的,真正關注商品質量的案件卻寥寥無幾。*參見余瀛波:《職業打假人該不該適用懲罰性賠償》,載《法制日報》2016年8月8日。因為“買假索賠”也是需要花費時間、精力、金錢等成本的,所以職業打假者往往選擇成本極小、錯誤明顯的商品標識問題展開行動,但這對清除市場假冒偽劣產品、真正提高商品質量的作用卻相當有限。通過舉報并獲得行政獎勵的方式可以有效減少舉報人所付出的成本,從而鼓勵其分散“打假”的范圍,更多關注商品質量問題。再次,可以更妥善地處理懲罰性賠償與補償性賠償的關系。雖然不少學者認為,《消法》及《食品安全法》等所規定的懲罰性賠償不以人身損害為前提,*參見張勇健等:《〈關于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規定〉的理解與適用》,載《人民司法(應用)》2014年第3期;石磊:《人身損害不是十倍賠償的前提條件》,載《人民司法(案例)》2014年第8期。但“知假買假”者是否受損害卻不無疑問。*在“王凱盛與延吉百貨大樓股份有限公司、吉林省義財參茸制品有限公司、延邊豐義土特產有限公司買賣合同糾紛案”中,吉林省高級人民法院認為,“在適用十倍賠償責任時,應當嚴格將消費者受到人身、財產或其他損害作為支持十倍賠償的前提。”“王凱盛在原審和再審中,也未能提供證據證明其人身及財產受到損害事實的發生。”因此,對王凱盛的懲罰性賠償請求不予支持。參見(2015)吉民申字第00761號民事裁定書。一般而言,“懲罰性賠償是以補償性賠償的存在為前提的,只有符合補償性賠償的構成要件,才能請求懲罰性賠償。”*王利明:《懲罰性賠償研究》,載《中國社會科學》2000年第4期。在職業打假案件中,懲罰性賠償與補償性賠償的關系問題顯得尤為突出,通過“知假舉報”導入行政賠償制度,某種程度上可以避免懲罰性賠償與補償性賠償之間難以處理的關系。最后,也可以更好地保護職業打假者的人身安全。根據相關報道,中國打假人中,明確報道曾受到人身傷害或者威脅的有1/3。*參見《南方周末》1999年3月26日,轉引自饒世權:《論知假買假行為與消費者權益保護法》,載《法治論叢》2003年第4期。另可參見孫安民:《職業打假人生存現狀調查:14年間3次被打得頭破血流》,載《三秦都市報》2014年3月14日。當打假人經由買假索賠變為舉報獲賞之后,其將不必再直接面對經營者,而由國家管理機關進行相關調查取證,一定程度上可以避免其因遭受經營者報復而受到人身傷害。而且,相關法律也明確規定有關部門應當對舉報人的信息予以保密,保護舉報人的合法權益。*參見《食品安全法》第115條第2款;《廣告法》第53條第3款等。

既然舉報獲賞的方式有如此多優點,為何職業打假者不選擇該方式而選擇買假索賠?筆者認為主要有以下兩點原因:其一,現有的懸賞舉報制度并不健全;其二,舉報獲賞比買假索賠的利益更少。《食品安全法》第115條規定,“有權處理的部門應當在法定期限內及時處理,不得推諉。對查證屬實的舉報,給予舉報人獎勵。”相較于該法修改草案中第9條較為完整、獨立的舉報獎勵制度,*《食品安全法(草案)》第9條規定:“食品消費者有權檢舉、控告侵害消費者權益的行為,有權向有關部門了解食品安全信息,對食品安全監督管理工作提出意見和建議;因食品、食品添加劑或者食品相關產品遭受人身、財產損害的,有依法獲得賠償的權利。”“任何單位和個人有權舉報食品生產經營中的違法犯罪行為。舉報經查證屬實的,有關的食品安全監督管理部門應當對舉報人給予獎勵。”該條文明顯頗為簡陋。對此,有學者批評“立法者對獎勵制度彌補政府食品安全監管不足的作用沒有一個清醒的認識或者根本沒有認識到。”*孫效敏:《論〈食品安全法〉十倍賠償之獎勵性質》,載張守文主編:《經濟法研究(第10卷)》,北京大學出版社2011年版,第203頁。除此之外,財政部、國家工商總局、國家質檢總局于2001年10月聯合發布了《舉報制售假冒偽劣商品違法活動有功人員獎勵辦法》;國務院食品安全委員會辦公室也于2011年發布了《關于建立食品安全有獎舉報制度的指導意見》;也有一些地方制定了舉報獎勵的規范性文件。*如《北京市食品藥品違法行為舉報獎勵辦法》、《廣東省食品安全舉報獎勵辦法》等。但從結果來看,民眾的舉報并不積極,更少見職業打假者轉變為“職業舉報者”。原因之一在于上述獎勵辦法僅適用于有限的制售假冒偽劣商品的違法犯罪活動;而有關舉報獎勵的指導意見也多是原則性規定,并無獎勵實施的具體方法。而且,當舉報者無法從國家管理機關獲得獎勵或者所獲獎勵不能滿足期望時,其面對的將是漫長且結果堪憂的行政訴訟。*相關行政訴訟案例,可參見葉喆喆、李艷斐:《行政獎勵的司法審查》,載《人民司法(案例)》2012年第14期。因此,職業打假者與經營者私下解決比向國家管理機關舉報而獲得獎勵“更有效率”。事實上,舉報后能夠被查處的貨值往往很低,從而使得舉報者無利可圖,甚至得不償失。這也是職業打假者寧愿消失而不愿轉行的原因所在。*參見應飛虎:《知假買假行為適用懲罰性賠償的思考——基于法經濟學和法社會學的視角》,載《中國法學》2004年第6期。

由此來看,建立健全行政獎勵制度,尤其是在食品藥品領域的懸賞舉報制度,是促使職業打假者向職業舉報者轉變的關鍵因素。這也是避免“買假索賠”式的私人執法只獲取激勵而難以實現執法效果的必要路徑。

綜上而言,“知假買假”者的法律適用情形可見圖1所示:

圖1 “知假買假”者的法律適用

三、“知假買假”獲賠的正當化及其實現路徑

《消法》第55條第1款規定:“經營者提供商品或者服務有欺詐行為的,應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失,增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的三倍;增加賠償的金額不足五百元的,為五百元。法律另有規定的,依照其規定。”據此,一般情形下,消費者想要獲得懲罰性賠償,需以“經營者提供商品或者服務有欺詐行為”為前提。至于何為“欺詐行為”,理論研究與司法實踐中均存在不同理解,這也是決定“知假買假”行為能否獲賠的關鍵因素。

(一)“欺詐行為”的重新闡釋

盡管《消法》規定了“欺詐行為”,卻未明確何為“欺詐行為”。對此,有學者認為,相較于《民法通則》及《合同法》,《消法》關于消費者合同的規則屬于民事合同的特別法。在《消法》沒有對“欺詐行為”作特別規定時,應適用《民法通則》及《合同法》之一般法及相關司法解釋,以維持三部法律概念的統一性。《最高人民法院關于貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見(試行)》(以下簡稱《民通意見》)第68條規定:“一方當事人故意告知對方虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,誘使對方當事人作出錯誤意思表示的,可以認定為欺詐行為。”因此,既然《民通意見》第68條對“欺詐行為”作了界定,其作為目前有效的司法解釋,對于民事合同具有普遍適用性,消費者合同自然也應適用。*參見梁慧星:《消費者權益保護法第49條的解釋與適用》,載《人民法院報》2001年3月29日;韓世遠:《消費者合同三題:知假買假、懲罰性賠償與合同終了》,載《法律適用》2015年第10期。晚近江蘇省高級人民法院發布的《關于審理消費者權益保護糾紛案件若干問題的討論紀要》即認為,對于欺詐的認定應當符合《民通意見》第68條的規定。

針對《消法》第55條第1款,否定“知假買假”者獲賠的學者認為,“知假買假”者并沒有因經營者的欺詐的行為而陷于錯誤,其購買的意思表示并非基于錯誤,而是出于獲得懲罰性賠償的動機,因而不構成《消法》上的“欺詐行為”,進而不發生懲罰性賠償請求權。*參見韓世遠:《消費者合同三題:知假買假、懲罰性賠償與合同終了》,載《法律適用》2015年第10期;屈崇麗、成繼平:《論雙倍賠償條款及其立法完善——兼論“王海現象”的實質》,載《紹興文理學院學報》2003年第5期。肯定“知假買假”者獲賠的學者則認為,根據《消法》第55條文義,只要經營者有“欺詐行為”,不論消費者主觀上是否因此產生錯誤認識,均應適用該條款而獲得懲罰性賠償。*參見李友根:《消費者權利保護與法律解釋——對一起消費糾紛的法理剖析》,載《南京大學法律評論》1996年第2期;閆科:《消費者的界定及經營者欺詐的認定》,載《人民司法(案例)》2014年第8期。

為何同一法律體系下,不同學者會得出不同甚至相反的結論?不僅如此,地方消費者權益保護規范中的不協調甚至矛盾之處表現得更為明顯。就懲罰性賠償問題而言,地方消費者權益保護法規大致可以分為以下三類:第一類,列舉式。如《廣東省實施<中華人民共和國消費者權益保護法>辦法》第13條規定:“經營者提供商品或者服務,有下列欺詐行為之一的,應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失,增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的一倍:(一)銷售摻雜、摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品、短尺少秤、過期、失效、受污染的商品的;(二)以虛假的清倉價、甩賣價、優惠價、最低價等欺騙性價格銷售商品的;(三)……”*類似規定,另可參見《浙江省實施〈中華人民共和國消費者權益保護法〉辦法》《甘肅省消費者權益保護條例》《山東省消費者權益保護條例》等。該方式直接將所列舉的經營者的具體行為界定為“欺詐行為”,自然無需再考慮消費者是否因經營者的行為而陷于錯誤問題。第二類,定義式。如《上海市消費者權益保護條例》,其第62條第1款采取了與《消法》第55條第1款相同的表述方式,概括規定經營者提供商品或者服務有欺詐行為的,消費者可以要求懲罰性賠償。但同時,該條例第23條第2款又根據《民通意見》第68條明確了“欺詐”的定義。*該款規定:“前款所稱的欺詐,是指故意告知消費者虛假情況或者故意隱瞞真實情況,誘使消費者作出錯誤意思表示的行為。”顯然,消費者要想根據該條例第62條第1款獲得懲罰性賠償,也應滿足該條款中所規定的“欺詐”要件,即其應因經營者的行為而“作出錯誤意思表示”。第三類,“定義+列舉”方式。如《河南省消費者權益保護條例》第49條第1款根據《民通意見》第68條明確了“欺詐行為”的概念;第2款中又以列舉的方式具體規定了經營者的“欺詐行為”。*類似規定,另可參見《江西省實施〈中華人民共和國消費者權益保護法〉辦法》等。如此一來,按照本條第1款,經營者需故意告知消費者虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,并誘使消費者購買物品或者接受服務(作出錯誤意思表示),方構成“欺詐行為”;而按照本條第2款,經營者只要存在故意告知消費者虛假情況,或者故意隱瞞真實情況的具體行為(如上述《廣東省實施〈中華人民共和國消費者權益保護法〉辦法》第13條的規定),即可認定存在“欺詐行為”。而這顯然存在矛盾之處。

地方法規中所列舉的經營者的具體“欺詐行為”,多源于國家工商總局制定的《侵害消費者權益行為處罰辦法》(以下簡稱《處罰辦法》)及此前的《欺詐消費者行為處罰辦法》(2015年被前者廢止)。《處罰辦法》第5條、第6條、第13條列舉了經營者不得從事的行為,而第16條則認定經營者實施前述條文相關行為的,屬于“欺詐行為”。顯而易見,根據《處罰辦法》,認定經營者的“欺詐行為”無需消費者陷于錯誤而作出意思表示的要件。對此,韓世遠教授認為,《處罰辦法》與《民通意見》在“欺詐行為”的認定問題上存在沖突,《民通意見》作為司法解釋,屬于正式法源;《處罰辦法》則為行政規章,其本身并非正式法源。因此,在司法裁判中應適用《民通意見》相關規定判斷經營者是否存在“欺詐行為”。*參見韓世遠:《消費者合同三題:知假買假、懲罰性賠償與合同終了》,載《法律適用》2015年第10期。

筆者贊同韓世遠教授的分析思路,但認為問題的關鍵并非《處罰辦法》與《民通意見》存在沖突,而是《民通意見》第68條存在將“欺詐”混淆為“欺詐行為”之嫌。理由如下:

其一,一般認為,欺詐有如下構成要件:(1)須有欺詐之故意;(2)須有欺詐行為;(3)須被欺詐人因受欺詐而陷于錯誤判斷;(4)須被欺詐人基于錯誤判斷而為意思表示。*參見梁慧星:《民法總則》,法律出版社2011年版,第180頁。以此觀之,《民通意見》第68條所稱之“欺詐行為”恰滿足上述要件。因之,上述司法解釋也被稱為四要素說。*參見李友根:《消費者權利保護與法律解釋——對一起消費糾紛的法理剖析》,載《南京大學法律評論》1996年第2期。《民法通則》中“欺詐”僅出現一次,在第58條第1款第(三)項,因此,《民通意見》第68條應當是針對此項所作的具體解釋。該項所稱“一方以欺詐……的手段,使對方在違背真實意思的情況下所為的”“民事行為無效”。其實就是“一方以欺詐的行為使對方在違背真實意思的情況下所為的民事行為無效。”由此可見,《民法通則》本身僅明確指涉“欺詐行為”問題,但同時也規定了“欺詐行為”下對方當事人所為行為的法律效果。而《民通意見》第68條在沒有明確區分“欺詐”與“欺詐行為”的情形下,直接將前者界定為后者。

其二,盡管現行民商法律體系下,法律上并沒有關于“欺詐行為”的明確定義,但仍有可資借鑒的示例。如《票據法》第102條規定:“有下列票據欺詐行為之一的,依法追究刑事責任:(一)偽造、變造票據的;(二)故意使用偽造、變造的票據的……”《證券法》第79條第1款規定:“禁止證券公司及其從業人員從事下列損害客戶利益的欺詐行為:(一)違背客戶的委托為其買賣證券;(二)不在規定時間內向客戶提供交易的書面確認文件……”顯然,這兩部法律中所稱的“欺詐行為”僅指單方行為人的不法行為,并不包含對方當事人陷于錯誤進而作出意思表示之意。此外,對于《合同法》中的“欺詐”、“欺詐行為”問題,立法者認為“欺詐”有三個構成要件,“欺詐行為”僅是其中一個構成要件。

其三,相關法院的裁判文書也顯示出《民通意見》第68條所稱“欺詐行為”實為“欺詐”。在“吳海林訴朱網奇消費者權益保障糾紛案”中,無錫市中級人民法院再審認為,“鑒于廣恩堂公司委托已被注銷生產許可的苗仁堂公司生產鮮清噴劑屬違法行為,且該產品存在引人誤解的虛假宣傳,故春和大藥房銷售上述產品應認定為存在欺詐行為”。*《最高人民法院公報》2014年第9期。審理法院認定“欺詐行為”的依據僅在于經營者的違法行為與虛假宣傳,并未考慮消費者是否因此陷入錯誤以及作出錯誤意思表示。同樣地,在“陳紅、侯雪麗與陳紅、侯雪麗等民間借貸糾紛案”中,最高人民法院認為,根據《民通意見》第68條規定,“欺詐的構成要件主要有:一是存在欺詐故意,二是具有欺詐行為,三是表意人因欺詐陷入錯誤,四是表意人因錯誤而為意思表示。上述要件必須相互結合,欠缺其中任何一個方面,都不能構成欺詐。”“陳紅也沒有提供其他證據證明侯雪麗實施了相應的欺詐行為。”*參見“陳紅、侯雪麗與陳紅、侯雪麗等民間借貸糾紛案”,最高人民法院(2015)民申字2483號民事裁定書。本案中,最高人民法院明確區分了“欺詐”與“欺詐行為”,這也間接證明了《民通意見》第68條實際是關于“欺詐”的規定;并且從“侯雪麗實施了相應的欺詐行為”的表述來看,“欺詐行為”也僅指涉一方當事人的單獨行為。

綜上來看,《民法通則》第68條極有可能存在將“欺詐”混淆為“欺詐行為”的情形,這直接導致了《消法》第55條的適用困境及地方規范之間的不協調。厘清“欺詐”及“欺詐行為”的內涵后,便可以捋順《消法》第55條的適用要件,即消費者獲得懲罰性賠償無需因經營者行為陷入錯誤并作出錯誤意思表示。然而,這并非意味著“知假買假”的消費者就可以當然地適用《消法》第55條而要求存在欺詐行為的經營者給付懲罰性賠償,因為主張懲罰性賠償還需滿足其他條件。

(二)“知假買假”獲賠的正當化路徑

一般認為,無論是補償性賠償還是懲罰性賠償,其正當性基礎在于存在瑕疵擔保責任。如果不適用瑕疵擔保責任,懲罰性賠償便成為無本之木、無源之水。*參見尚連杰:《“知假買假”的效果證成與文本分析》,載《華東政法大學學報》2015年第1期;郭明瑞:《“知假買假”受消費者權益保護法保護嗎?——兼論消費者權益保護法的適用范圍》,載《當代法學》2015年第6期。多數情形下,這種觀點頗值贊同,但某些情形下,這種觀點也存在不妥之處。《消法》第55條第1款規定了經營者提供商品或者服務有欺詐行為的懲罰性賠償;第2款規定了經營者明知缺陷仍然提供造成人身傷害的懲罰性賠償。《消法》并未對“經營者”進行界定,通常認為,其應當包括“銷售者”、“生產者”等。對于銷售者而言,其與消費者簽訂合同,屬于合同當事人,負有瑕疵擔保責任應無疑問。但生產者并非消費者合同當事人,其不應負有瑕疵擔保責任,只應承擔產品責任。《消法》第40條第1款規定:“消費者在購買、使用商品時,其合法權益受到損害的,可以向銷售者要求賠償。”第2款規定:“消費者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、財產損害的,可以向銷售者要求賠償,也可以向生產者要求賠償。”據此,消費者因購買商品受到損害時,一般應向銷售者請求賠償;當消費者或者他人因產品缺陷而受到人身、財產損害時,則既可以選擇銷售者,也可以選擇生產者,請求賠償。與此相對應,《消法》第55條第1款所規定的因欺詐行為所產生的懲罰性賠償,消費者一般應向銷售者主張;而第2款所規定的因人身傷害所產生的懲罰性賠償,消費者既可以向銷售者主張,也可以向生產者主張。基于消費者與經營者(實為銷售者或者服務提供者)之間的消費者合同,認定懲罰性賠償(限于《消法》第55條第1款或者性質類似的規定)的理論基礎在于瑕疵擔保責任才更為妥當,本文亦限于此而展開。

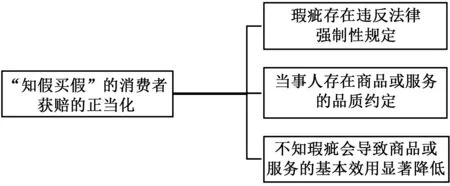

明確上述問題之后,“知假買假”者要想根據《消法》第55條第1款向經營者(實為銷售者或者服務提供者)請求懲罰性賠償,需以經營者存在瑕疵擔保責任為前提。有學者在解釋論基礎上,通過借鑒域外經驗性做法,提出“知假買假”獲賠的三種正當化路徑:其一,瑕疵存在違反強制性規定;其二,雙方當事人存在品質約定;其三,買受人不知瑕疵存在顯著降低基本效用。*參見尚連杰:《“知假買假”的效果證成與文本分析》,載《華東政法大學學報》2015年第1期。也就是說,只有“知假買假”者不知道瑕疵存在會顯著降低商品基本效用,或者商品瑕疵存在違反強制性規定,或者“知假買假”者與經營者存在商品品質約定時,才可以豁免“知假買假”者的“明知”問題,“知假買假”者方可依據《消法》第55條第1款主張懲罰性賠償。筆者認為,在現行法律體系下,上述理論頗具可行性,值得贊同。

1.正當化路徑之一、二。《消法》第23條第1款規定:“經營者應當保證在正常使用商品或者接受服務的情況下其提供的商品或者服務應當具有的質量、性能、用途和有效期限;但消費者在購買該商品或者接受該服務前已經知道其存在瑕疵,且存在該瑕疵不違反法律強制性規定的除外。”第2款規定:“經營者以廣告、產品說明、實物樣品或者其他方式表明商品或者服務的質量狀況的,應當保證其提供的商品或者服務的實際質量與表明的質量狀況相符。”第1款的但書規定與第2款是“知假買假”獲賠正當性的兩個依據。在前者,雖然消費者明知標的物存在瑕疵,但“瑕疵違反法律強制性規定”,那么經營者仍需承擔瑕疵擔保責任,進而“知假買假”的消費者仍可依據《消法》第55條第1款獲得懲罰性賠償。在后者,如果消費者與經營者之間存在對標的物的“品質約定”,無論消費者是否“明知”標的物存在瑕疵,經營者均需承擔瑕疵擔保責任,“知假買假”的消費者也可同樣獲賠。

《食品藥品規定》第3條規定:“因食品、藥品質量問題發生糾紛,購買者向生產者、銷售者主張權利,生產者、銷售者以購買者明知食品、藥品存在質量問題而仍然購買為由進行抗辯的,人民法院不予支持。”該條可經由《食品安全法》導入“瑕疵違反法律強制性規定”情形。因為《食品安全法》第26條規定“食品安全標準”的內容包括“與食品安全有關的質量要求”;而第25條則規定“食品安全標準”是強制執行的標準。因此,食品安全質量標準也就是強制執行的標準,應當屬于法律強制性規定。故而在食品、藥品質量問題發生糾紛時,無需考慮消費者是否存在“明知”情形,經營者均需承擔瑕疵擔保責任,而“知假買假”的消費者也可根據《食品安全法》第148條第2款主張懲罰性賠償。值得注意的是,本條僅限于食品藥品的“質量問題”,而《食品安全法》第26條所規定的“食品安全標準”包括諸多內容,“質量問題”只是其中之一。那么,是否意味著該條規定可以類推適用于其他“食品安全標準”問題?實際上并非如此,《食品安全法》第148條第2款本身即設定了例外:“但是,食品的標簽、說明書存在不影響食品安全且不會對消費者造成誤導的瑕疵的除外。”也就是說,即便食品的標簽、說明書不符合“食品安全標準”(瑕疵違反法律強制性規定),但其“不影響食品安全且不會對消費者造成誤導”,那么消費者便不能依據本條主張懲罰性賠償,“知假買假”的消費者自然更是如此。司法實踐中,審理法院也謹慎地區分了“質量問題”與“標識問題”之間的界限。*參見“上海章華保健化妝品有限公司與劉春生產品銷售者責任糾紛案”,重慶市高級人民法院(2015)渝高法民提字第00133號民事判決書;王靜:《標注瑕疵情形下懲罰性賠償的具體適用》,載《人民司法(案例)》2016年第2期。

《最高人民法院關于審理旅游糾紛案件適用法律若干問題的規定》(以下簡稱《旅游糾紛規定》)第17條第1款規定:“旅游經營者違反合同約定,有擅自改變旅游行程、遺漏旅游景點、減少旅游服務項目、降低旅游服務標準等行為,旅游者請求旅游經營者賠償未完成約定旅游服務項目等合理費用的,人民法院應予支持。”第2款規定:“旅游經營者提供服務時有欺詐行為,旅游者請求旅游經營者雙倍賠償其遭受的損失的,人民法院應予支持。”從邏輯上來看,這兩款規定存在兩種理解的可能性:其一,第1款規定旅游經營者違反合同約定的一般情形以及旅游者的賠償請求權,第2款則是在第1款的前提下,當旅游經營者有欺詐行為時,旅游者可請求雙倍賠償;其二,第1款和第2款分別是獨立規定,主要指第2款中旅游經營者的欺詐行為并不以違反雙方合同約定為前提。無論是何種理解,當旅游經營者存在欺詐行為,且該行為違反法律強制性規定或者當事人合同約定時,“明知”的旅游者仍可以根據本條主張雙倍賠償。*《消法》修改后是否意味著相關懲罰性賠償規定也當然地隨其變為四倍,不無疑問。

此外,《處罰辦法》第13條也規定了其他服務業經營者的欺詐行為,在具備正當化依據時,“明知”的消費者仍可依據《消法》第55條第1款主張懲罰性賠償。

2.正當化路徑之三。《合同法》第150條規定了出賣人的權利瑕疵擔保責任;第151條則規定了出賣人權利瑕疵擔保責任的免除,即“買受人訂立合同時知道或者應當知道第三人對買賣的標的物享有權利”時,出賣人不再承擔權利瑕疵擔保責任。第154條規定了出賣人的瑕疵擔保責任,但《合同法》并沒有規定該責任的免除情形。對此,《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《買賣合同司法解釋》)第33條作了補充規定:“買受人在締約時知道或者應當知道標的物質量存在瑕疵,主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的,人民法院不予支持,但買受人在締約時不知道該瑕疵會導致標的物的基本效用顯著降低的除外。”針對上述條文,有兩個問題需予以說明:第一,《合同法》中的權利瑕疵擔保責任與物的瑕疵擔保責任均不完整,都是部分的瑕疵擔保責任。第二,《買賣合同司法解釋》創設了物的瑕疵擔保責任免除的例外。

就第一個問題而言,《合同法》第150條僅規定出賣人保證“第三人不得向買受人主張任何權利”,顯然這并非權利存在瑕疵的全部情形。第154條也僅規定標的物的“質量”應符合法律規定,標的物瑕疵有多種,質量瑕疵只是其中之一。如《聯合國國際貨物銷售合同公約》第35條規定出賣人交付貨物的數量、質量、規格和包裝等必須符合合同約定或者通常標準。《買賣合同司法解釋》對物的瑕疵擔保責任的排除也僅限于《合同法》所規定的質量瑕疵擔保,這對法律適用會產生一定影響。

就第二個問題而言,根據《買賣合同司法解釋》第2條,買受人“明知”標的物存在質量瑕疵,則買受人不再承擔瑕疵擔保責任;但買受人雖然“明知”標的物存在質量瑕疵,但不知道該瑕疵會導致標的物基本效用顯著降低時,出賣人仍應承擔瑕疵擔保責任。這個但書例外也就為“知假買假”的消費者獲得懲罰性賠償提供了正當性基礎。具言之,“知假買假”的消費者在“明知”商品存在瑕疵但不知該瑕疵會顯著降低商品基本效用時,如果經營者同時存在欺詐行為,那么“知假買假”的消費者就可以依據《消法》第55條向經營者主張懲罰性賠償。

關于商品房買賣合同能否適用《消法》中的懲罰性賠償,理論與實踐均存在爭議。*否定觀點與肯定觀點,可分別參見梁慧星:《消費者權益保護法第49條的解釋與適用》,載《人民法院報》2001年3月29日;李朝慶:《〈消費者權益保護法〉第49條在商品房欺詐索賠中的適用》,載《律師世界》2001年第4期。最高人民法院2003年發布的《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《商品房買賣合同解釋》)中,認為商品房買賣合同不宜直接適用《消法》中的懲罰性賠償規定,但根據《消法》精神,對商品房買賣合同中出賣人的某些欺詐行為可有條件地適用懲罰性賠償。*參見韓延斌:《〈關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》,載《法律適用》2003年第6期。

《商品房買賣合同解釋》第9條規定:“出賣人訂立商品房買賣合同時,具有下列情形之一,導致合同無效或者被撤銷、解除的,買受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任:(一)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明;(二)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實;(三)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實。”故意隱瞞所售房屋已經抵押或者出賣給第三人的情形,應屬《合同法》第150條所規定的出賣人權利瑕疵擔保范圍;但故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明的情形,顯然難以納入其中,但此時出賣人確實存在權利瑕疵。那么,在買受人“明知”出賣人沒有取得商品房預售許可證明或者“明知”其提供的商品房預售許可證明為虛假時,買受人是否可以根據本條規定獲得懲罰性賠償?筆者認為,應當作肯定回答。因為《房地產管理法》第45條規定,商品房預售,應當滿足取得商品房預售許可證明的條件;而且《商品房買賣合同解釋》第2條也規定,出賣人未取得商品房預售許可證明,與買受人訂立的商品房預售合同,應當認定無效。可見,取得商品房預售許可證明屬于法律強制性規定。盡管上述“知假買假”獲賠的正當化路徑均是以物的瑕疵擔保責任的例外規定推演而出,但相應的權利瑕疵擔保情形下也應當有參照適用余地。因此,在出賣人未能取得商品房預售許可證明時,實際屬于瑕疵違反法律強制性規定情形,可以豁免買受人“明知”問題,其仍可以根據本條獲得懲罰性賠償。

順便提及的是,有學者認為,在適用《消法》第55條第1款懲罰性賠償場合,合同終了主要有因撤銷而終了與因解除而終了兩種情形。但從上文分析來看,在“瑕疵違反法律強制性規定”情形下,也可能存在于合同無效情形中。

總結上文,“知假買假”的消費者獲賠的正當化路徑可見圖2:

圖2 “知假買假”獲賠正當化路徑

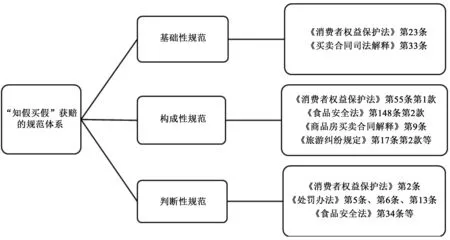

(三)“知假買假”獲賠的具體法律適用

根據在“知假買假”獲賠中所起的不同作用,筆者嘗試著將本文所涉及的法律規范分為三類:基礎性規范、構成性規范、判斷性規范(見圖3)。

首先,所謂“基礎性規范”,是指在“知假買假”獲賠中起著基礎性作用,將消費者“明知”的可譴責性消弭,使經營者的瑕疵擔保責任不因消費者“明知”而免除的規定。如《消法》第23條第1款、第2款,《買賣合同司法解釋》第33條。其分別規定了“知假買假”者權利的三條正當化路徑,即:“瑕疵存在違反法律強制性規定”、“當事人存在商品或服務的品質約定”、“不知瑕疵會導致商品或服務的基本效用顯著降低”。

其次,所謂“構成性規范”,是指“知假買假”者滿足該規范所規定的構成要件時,方可主張懲罰性賠償的規定。如《消法》第55條第1款所規定的三倍賠償金,《食品安全法》第148條第2款規定的十倍或者三倍賠償金,《商品房買賣合同解釋》第9條及第14條規定的雙倍賠償,《旅游糾紛規定》第17條第2款規定的雙倍賠償等。

最后,所謂“判斷性規范”,是指根據“知假買假”具體情形,判斷是否適用基礎性規范或者是否滿足構成性規范的相關規定。具體而言,《消法》第2條、《消法條例草案》第2條用以判斷“知假買假”者是否屬于“消費者”范疇,如果回答是肯定的,則其滿足《消法》第55條第1款“構成性規范”的主體要件;《處罰辦法》第5條、第6條、第13條及《廣告法》第28條第2款等用以判斷經營者是否存在“欺詐行為”,如果存在上述行為,則其滿足《消法》第55條第1款“構成性規范”的行為要件。

在“知假買假”的具體案件中,裁判者可能存在不同的裁判思路。可以先用“判斷性規范”判斷購買者是否屬于消費者,如果得到肯定回答或者無法判斷,再用“判斷性規范”判斷經營者是否存在欺詐行為。如果得到肯定回答,再根據其他“判斷性規范”判斷是否存在適用“基礎性規范”的空間,如果確實存在“瑕疵存在違反法律強制性規定”、“當事人存在商品或服務的品質約定”或者“不知瑕疵會導致商品或服務的基本效用顯著降低”三種情形之一,則一般可以認定“知假買假”者可以主張懲罰性賠償。

圖3 “知假買假”獲賠規模體系

結語

“買假索賠”某種程度上確實可以起到抑制假冒偽劣商品橫行、打擊制假售假行為的積極作用。然而,“知假買假”者要想主張《消法》等所規定的懲罰性賠償,則應符合既有法律規范體系。否則,因顧及“買假索賠”的積極作用而給予“知假買假”者特殊優惠,確有架空既有規范體系之嫌,可能得不償失。就目前情形而言,可以將“知假買假”者進行分流,一部分納入“消費者”范疇,繼續扮演私人執法角色;至于職業打假者,則可以引導其逐步變為職業舉報者,成為公力執法的合作者。可以預見,《消法實施條例草案》第2條并不會終結職業打假者的“使命”,反而可能增加行政執法的成本。*參見王微、李佳:《職業打假拐點或將到來?》,載《北京青年報》2016年10月17日。只有當行政執法監管及打假舉報獎勵制度真正有效實施、落實之后,職業打假者自然不愿再冒風險,應會隨之逐漸消失或者“轉業”為職業舉報人。

[責任編輯:王德福]

Subject:Buying Fake Intentionally:Theoretical Interpretation and Legal Application

Author & unit:LIU Baoyu,WEI Zhenhua

(School of Law,Beihang University,Beijing 100191,China)

Based on the component elements of gambling crime, it can be divided into consumers and non-consumers according to the subjective purpose and objective behavior of “Buying Fake Intentionally”. The former applies to consumer protection rules, but does not mean that it will certainly obtain punitive damages; the latter should apply to contract rules and administrative incentives, which will gradually convert them from “Faking guard” to the professional informers. Article 68 of the Opinions on Several Issues concerning the Implementation of the General Principles of the Civil Law has the possibility of confusing “fraud” as “fraudulent conduct”, which to some extent has caused the dissension of Article 55 of the Protection of Consumer Rights and Interests and has made a discord among the department regulations, local regulations and judicial interpretations. Even if the “fraudulent conduct” in Article 55 of the Law on Consumers is limited to the unilateral act of the business operators, the punitive damages for the consumers still need to be based on the liability for warrant of defects of the business operators. The legal rules involved in the compensation of Buying Fake Intentionally are divided into three types: basic norms, constitutive rules and judgment standards. Different norms play different roles in compensating of Buying Fake Intentionally.

buying fake intentionally;consumer;fraud;punitive damage

2017-02-20

劉保玉(1963-),男,河南鄭州人,北京航空航天大學法學院教授、博士生導師,研究方向:民法學;魏振華(1989-),男,山東濱州人,北京航空航天大學法學院博士研究生,研究方向:民法學。

D923

A

1009-8003(2017)03-0062-12