潘天壽:士人畫家和學者畫家

潘天壽:士人畫家和學者畫家

主講人:范景中(中央美術學院教授)

時 間:2017年5月2日

地 點:中國美術館

一

潘天壽離開我們已經將近半個世紀了。

潘天壽之偉大,在于他身為一個新時代的藝術家,既敏銳地感覺到時運賦予的改革使命,同時又堅定地相信,這種改革在理性的基礎上建立,應使傳統光芒開顯,而不是使之暗淡甚至湮滅。雖然,他有時也會和同時代的一些政治家、美學家一樣,呼喚藝術要有精神、要有力量。但是,他決不隨聲附和,他有具體的改革方案。他的目標那樣宏遠廣大,他的方案卻又那么具體切實。他大膽地把傳統放在一個開放的世界中,卻又小心地把握其命脈所在。

對潘天壽那個時代來說,所有的改革者,幾乎都要革“四王”的命,就連他本人也數番指責“四王”的流弊。這里我們毋須詳論“四王”的功過是非,但可以肯定,“四王”對于形式問題的探索,自有其藝術史內在的價值,只是在亦步亦趨的末流那里,形式才成了一種簡單的技藝,成了一種與畫面的意境和境界無關的東西。潘天壽顯然不是一個形式主義畫家,他在形式方面卻極其敏感,極其傾心勘磨,好像是天命授之,又好像是本能所使,形式在他手里,總是高華燦爛,又總是負載著嶄新的意義。我們從中能夠看到八大、石濤甚或浙派畫家的光彩,而他的用筆總比他們更加雄健豪放。更神奇的是,他的畫面卻給人以一種毫不松懈的感覺,又有一種細膩的歷史感,一種大氣磅礴的氣象。潘天壽決不是在傳統中小修小補,而是要繼往圣之絕學,開后來之精識。我們從他的畫中,可以看到這樣一些前輩的身影:吳昌碩、趙之謙、鄭板橋、金冬心、石濤、石谿、漸江、八大、吳偉、戴進、吳鎮、馬遠、夏圭、巨然、范寬,乃至一些無名的宋代院畫畫家。在他20世紀30年代的作品中,我們還可以清晰地認出吳門畫家沈周的用筆、章法乃至取景特征。這種氣局讓我們既不能簡單地將潘天壽視為一個浙派傳人,也不能輕易地將他劃入反“四王”的行列。很難說清潘天壽藝術觀念中是否有一些“四王”的因素,但在“集大成”上的努力,他們是一致的。他們都以繪畫保衛和延續著中國的偉大文明。只是由于潘天壽的獨見絕識,由于他對西潮沖擊下中國藝壇的鮮或滿意,而又自視甚嚴,才選擇了不同的方案。潘天壽的歷史感,大略可以從一個具體的事例中得到說明:他特意到上海聘請陸儼少為杭州的美院學生授課,而陸先生恰恰是一位沿著“四王”的足跡追溯傳統的杰出畫家。可以說,潘天壽的胸襟,絕非區區門戶觀念所能牢籠,他下面的話為學者的風度立下了標石:

學術每并存而不背,然文人相輕,自古而然。……究其源,全由少讀書、淺研究,偏見漸生而私心自用矣。諺曰“學問深時意氣平”,堪為時人之藥。

學術之路徑,千頭萬緒;學術之途程,深遠無極。擇一而從,終身許之,尚恐行有不逮,絕非一眼可以看盡,一習無所不會。故知之為知之,不知為不知,方不失為學者風度。

潘先生是這樣說,也是這樣做的,他睿識通達,不會以一己的趣味、偏見和私心,去挾制我們的藝術史。

二

西學東漸,讓中國學者都不得不重新解釋自己的傳統,無論是改革派還是保守派,都不得不采用新的術語。文字的語言如此,藝術的語言同樣如此。我們知道,在潘天壽所處的時代,藝術,確切地說是美術,已經成為一個獨立的學科。人們開始將中國畫尤其是文人畫從它的整體文脈中剝離開來,當作一種專業的知識。翻閱當時潘天壽任教的國立藝專校刊,能夠明顯地感受到這種狀況。和同時代的學者一樣,潘天壽也致力于將這一傳統整理成一個更為適合現代社會傳播的知識:他在中國畫教學中系統地開設構圖學的課程,以轉換傳統的章法說,并用線條的概念重新詮釋傳統的筆法說。他在這方面獲得的成就,幾乎超越了所有的同時代人。不凡之處在于,他的闡釋不僅沒有削弱傳統的魅力,反而使它在一個更廣闊的語境中顯示出生生不息的活力。因為他不僅訴諸語詞的理論,更訴諸躬身的實踐。從他后期的作品中可以明顯看到,“構圖”“線條”這些外來的藝術概念,如何被他智慧地融化在章法和用筆的趣味之中。對此,嚴善錞的文章《線條的趣味與潘天壽的藝術》有精彩的論述,尤其是有關“矛盾空間”的討論,讓我們領略到潘天壽在藝術形式處理方面的精渺微密。這種成就,帶給人們的就不只是審美上的無窮樂趣,它還啟迪出更高的智慧。讓人們仿佛看到他揮斥八極頓挫萬類,把山川靈奇帶入畫中天地,感動乎舉世,發而為忠毅的事業:

潘天壽 秋晚 150×98cm 紙本設色 1964年

畫事須有高尚之品德,宏遠之抱負,超越之見識,厚重淵博之學問,廣闊深入之生活,然后能登峰造極。豈僅如董華亭所謂“讀萬卷書,行萬里路”而已哉?

潘天壽 氣結殷周雪 紙本設色

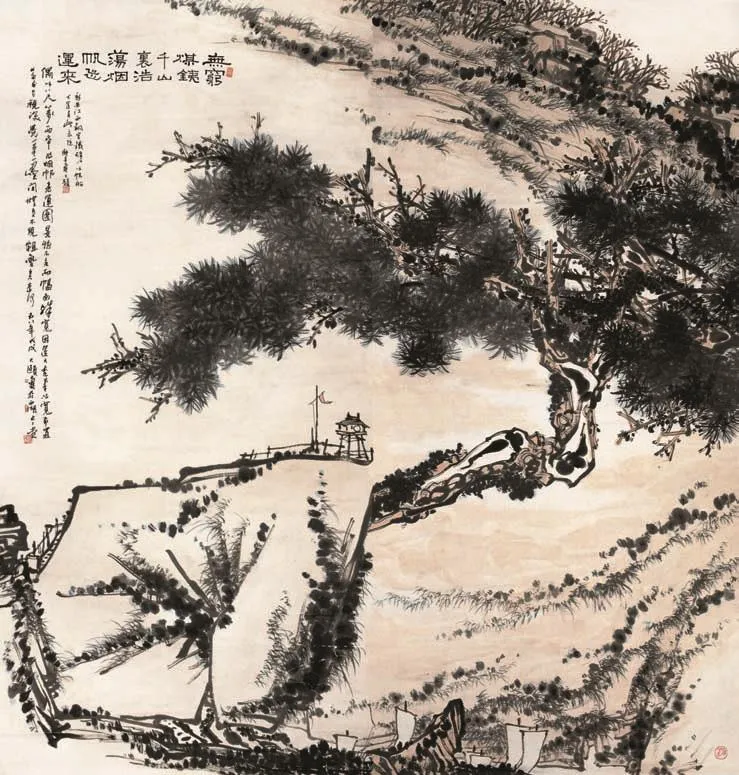

潘天壽 鐵石帆運圖 248×120.5cm 紙本設色 1958年

由此可知,潘天壽藝術的意義遠不止于一些形式上的問題,他不會滿足那種游戲遣興的“文人畫”,他懷有更高的目標:將道德的力量與藝術的質量聯系在一起。這種觀念很容易被人簡單地理解為政治與藝術的關系,就連潘天壽自己也做過貌如類似的闡釋,但是,我們卻不能這樣簡單去理解、甚至誤以為是言不由衷。因為在中國傳統的藝術理論中,個人的道德修養與社會的政治倫理之間沒有確然的界線。縱觀潘天壽的藝術觀念和他的創作活動,我認為,他始終把個人道德修養放在一個比社會倫理更高的位置之上,這正是儒學的精義所在。因而,也想借此表達一個自己醞釀已久的想法:潘天壽是學者畫家,更是士人畫家;就學者畫家而言,他是現代的,學院派的,因而也是世界性的,他的畫面有種神奇的秩序,就像宇宙論者探索先驗的和諧那樣,他探索了外延之外的存在(Leibniz: Est aliquid praeter extensionem imo extensione prius);就士人畫家而言,他用藝術去表達“天地有正氣,雜然賦流形”,是他本身就充滿了浩然正氣。他出生在浙江偏僻的寧海,那里不像海寧,名人輩出,可有一位方孝孺,稜稜氣骨,直令山河變色。潘天壽繼承的正是這種硬直。方孝孺的講堂名“正學”,潘天壽的藝術足當正學。看他的畫,我總聯想到“先生看山復聽水,偶出硬筆相雕镵”(黃景仁《贈白下周幔亭》)的詩句,他的筆,硬得可破堅石,流動在筆下的就是正學之氣,或者說士人之氣。

簡言之,潘天壽融合了學者和士人的兩種優秀品質,既現代又古典,在用藝術表現對道德問題的深切關懷上,在用藝術表現對知識的謙虛謹重上,他和近代學人王國維、陳寅恪等站在了同一水平上。

三

回到藝術,我們不妨越過道德定義的泥淖,用一些方便易見的潘天壽資料,簡單地描述一下他是如何踐行的。他說:

有至大至剛至中至正之氣蘊蓄于胸中,為學必盡其極,為事必得其全。旁及藝事,不求工自能登峰造極。

至大至剛,語出《孟子》,即所謂“浩然之氣”:“以直養而無害,則塞于天地之間。”朱子解釋說:“至大初無限量,至剛不可屈撓。”

這正是潘天壽的人生信念,也是他的藝術信念。從這一點看,他是一位典型的傳統主義者。他相信道德,尤其是士人身上彌滿的道德,換用一個術語說,他相信心性,相信心性與藝術的一致性。遺憾的是,我們這代人,好似已經失去了談論“心性”的語境。因為這是一個牢牢鑲嵌在經學傳統中的詞語,尤其是發展到了晚近,它或許還關系到甚深微妙的性命修養,關系到道德實踐,甚至關系到對整個知識系統的價值判斷。潘天壽說過一些質樸的話,我認為,倒為我們闡明了“心性”在藝術中的含義:

潘天壽 雁蕩寫生圖卷 49×179cm 紙本水墨 1961年

作畫時,須收得住心,沉得住氣。收得住心,則靜。沉得住氣,則練。靜則靜到如老僧之補衲,練則練到如春蠶之吐絲,自然能得骨趣神韻于筆墨之外矣。

這“收心”之說,也讓人聯系到孟子的思想(《孟子·告子上》:“學問之道無他,求其放心而已矣。”),但潘天壽將它落實在一種更為具體的實踐上。尤其是到了晚年,他作畫越來越少,也越來越慢,有時很長時間,才出筆一二。同時,運筆的速度也跟著越來越緩,力道也越來越內斂。與早年的作品相比,我們可以明顯地感到,他讓才情慢慢地退居到畫面的次要位置,而讓學養和心性赫然突現。這種高深的格調,難以表述,此處換用古典的語言或能表達得更確切,其曰:先生豈以畫自名哉!特以其至大至剛之氣發于胸中,而應之以手,故不見其有刻畫嫵媚之態,而端乎章甫,巍巍若有不可犯之色。也只有這樣看,我們才能去談論他的藝術中的骨趣神韻,談論他的藝術中的心修道養。

這種心性體現在潘天壽硬實的性格上,也印刻在他的署款的別號上。潘天壽自號壽,“壽”字在浙地方言中有背時迂拙之意。潘天壽研究者慣常用老子的理論,將他這種性格與在作品中顯現出來的“重”“拙”“大”聯系在一起。然而,往往被我們忽視的卻是,在這種“廣大”氣象的背后,還存在著令人難以企及的“精微”。而廣大與精微,正是互為依托的一體兩面。荀子所謂“大參乎天,精微而無形”,即此之意。用《仁學》的話說,就是“遍法界、虛空界、眾生界,有至大至精微,無所不膠粘、不貫洽、不膠絡而充滿之一物”。這樣的精微不僅體現于他的形式構成,也體現于他的意境營造。這就是為什么我們總是在他的邊角之景上感受的卻是北宋大幅巨幛的山巒崇高。他所營造的境界,他所標呈的格調,都是廣大與精微的契合互動,所以他說:

藝術以境界美為極致。

中國畫以意境、氣韻、格調為最高境地。

這是他對學生的要求,當然也是他自己的藝術抱負。有一次,他還這樣表達藝術極境:“畫事之筆墨意趣,能老辣稚拙,似有能,似無能,即是極境。”

意味深長的是,潘天壽稟性中的迂拙和學術上的精微,在中國的學術傳統中卻有著內在的邏輯:

其為人也,淳古之至,故樸拙之至;樸拙之至,故退讓之至;退讓之至,故思慮之至;思慮之至,故完密之至;完密之至,故無所茍之至;無所茍之至,故精微之至。(龔自珍《抱小》)

浙人龔自珍的這番議論,今天聽來幾近卮言。而在儒學傳統中,卻是堂堂正聲,跟《中庸》一脈相承。士人在探索事情物理的精微深渺的同時,還牢牢惦記著那個廣大的現實社會、眾生世界,還懷有深沉的憂患意識。而這種憂患意識,正是潘天壽那一代知識分子的心性中最為崇高的部分。

如何闡釋畫家的題畫詩,進而解讀畫面背后的意義,幾乎是潘天壽研究中的一個空白,也是近現代中國畫研究的一個空白。陳正宏的文章為我們提供了一個優秀的范例。他用翔實的材料,解讀了潘天壽的“一天煙雨蒼茫里,兩部仍喧鼓吹聲”這聯題畫詩的意義。他從“兩部鼓吹”的原典出發,細心追蹤這一短語在古代詩詞中的演繹變化,以及與潘天壽的這句詩的相互關系,并用大量具體的文獻,詳細地剖析了潘天壽當年作畫時的特定社會情景,最終揭示出身為詩人和畫家的潘天壽對紛亂時局的悲嘆和無奈。可以說,正是通過陳先生的這種精致分析,才讓我們領略到潘天壽的那種深沉的憂患意識。這種憂患意識不僅僅是對時局,更多地是對整個文化傳統的憂患。

這里,我們已來到了潘天壽研究最薄弱的環節:對他詩心的理解。而畫則是詩心的鏡照,觀詩讀畫又是一體兩面。在《中華竹韻》中,我曾引用過潘天壽的一首淺白小詩:“千山復萬山,山山峰巒好。一別四十年,相識人已老。”又注二行小字曰:“1969年冬潘天壽被押解到嵊縣、寧海等地游斗,在回杭州的火車上,撿拾香煙紙一枚,書其背三詩,此其一。”意外的是,我竟幾天都被這首小詩壓得難以自拔,按捺不住懸揣:爾時的山水依然如舊時精秀,可令他傷懷的究竟是何物?是否他感念存歿,浮動出所敬仰的鄉邦先賢方孝孺,是否也閃現出上虞烈士倪元璐,讓他“郁沒二悲魂,蕭條猶在否”,還是他為自己的學術宏猷未盡展義而深深抱憾:“五四新文化運動”宣揚了科學與民主,但卻忘了同樣重要的藝術,他的繪畫能否最終為它補苴罅漏?也許,萬端千緒,參錯疊出,心通只有一曲:當文明懸危之際,則此文明精神所凝聚之人,毅然與之共命的決心。

潘先生襟懷宏廓,這些當然只是我輩的臆解。而研究其詩歌的學者,早都注意到他取徑昌黎和玉川的詩風,那是“橫空盤硬語,妥貼力排膠”的抒懷,也是峭挺嚴放,脫略拘維,特立群品之外的格調。而潘先生郁尼之情,辭以作歌,其哀在骨,豪端萬象卻是六朝風物,三山草色,精缊靈結。先生永思長懷,憂患至矣。《楞伽經》說:“悲生于智。”悲即慈悲,即憂患,大悲大哀乃成于智慧。潘先生以詩為圣,他的畫也當作如是觀。

現場問答

問:貢布里希的《藝術的故事》被譽為“世界藝術史的圣經”,您作為這本書中文版的翻譯者,請您談談對翻譯的感想。

答:卡夫卡曾說:通天塔建成后,若不攀爬,也許會得到神的寬宥。這一隱喻,象征了語言交流的隔絕。不過,攀爬通天塔所受到的懲罰—“語言的淆亂”,卻并未摧毀人類的魄力與智慧。翻譯就是這魄力與智慧的產物。

[英]貢布里希著《藝術的故事》封面(范景中譯)

公元7世紀,玄奘組織國家譯場,有系統地翻譯佛經,堪稱世界文化史上的偉大事件。那時印刷術或許已經微露端倪,但譯本能廣泛傳播,還要靠抄書員日復一日的重復勞動。20世紀敦煌藏經洞的發現,讓人們能夠遙想千年前抄書的格局。當年抄書員普普通通的產品,現在都成了吉光片羽。

歐洲亦如此。在文藝復興來臨之前,知識的傳播也仰仗抄書工的臨寫。連公元909年盛傳的世界末日將要來臨的流言,也沒有讓那些默默無聞的譯者放棄手頭的工作,知識的流動才不至中斷,并最終走出中世紀的黑暗迎來文藝復興。

可以想象,他們危坐于紙窗竹屋,為了一字之妥帖,一義之穩安,殫精竭思,歲月筆端,令不朽者不朽。歌德說,在時間的繪畫長廊中,一度不朽的東西,將來總會再次受到人們的重新溫習,這可以用作翻譯的座右銘。

1827年7月歌德給英格蘭史學家卡萊爾寫信說:翻譯無論有多么不足,仍然是世界的各項事務中最重要最有價值的工作。

他是這樣說,也是這樣做的。我們看一看漢斯·皮利茲等人1963年出版的《歌德書志》,翻譯占據著10081—10110條目,約30種之多,語言包括拉丁語、希臘語、西班牙語、意大利語、英語、法語、中古高地德語、波斯語以及一些斯拉夫語。翻譯一定讓歌德更為胸襟廣大、淵雅非凡,以致提出了氣勢恢宏的“世界文學”觀念。他的深邃宏遠也體現在藝術研究上,他不僅指導瑞士學者邁爾 (1760—1832)如何撰寫藝術史,而且自己也翻譯了藝術史文獻《切利尼自傳》。

我曾在給友人的信中對歌德所言之翻譯價值有過感言:翻譯乃苦事,但卻是傳播文明最重要的方式;當今的學術平庸,翻譯的價值和意義就更加顯著。翻譯也是重要的學習方式,它總是提醒我們,人必犯錯,從而引導我們通過錯誤學習,以至讓我們變得更謙虛、更寬容也更文雅,對人性的莊嚴也有更深至的認識。就此而言,翻譯乃是一種值得度過的生活方式。

文明的火種,概言之,核心乃是科學和藝術。科學是數學、邏輯的世界,藝術是圖像、文字的世界。撇開科學不談,對藝術的研究,尤其對藝術史的研究,說得大膽一些,它代表了一種文明社會中學術研究的水平,學術研究的高卓與平庸即由藝術史顯現。之所以論斷如此,也許是它代表了為學術而學術的不帶功利的高貴與純粹。而這種純粹性的含量,可以用來測試學術的高低。

既然我們把翻譯視為一種值得度過的生活方式,現在翻譯這套《藝術史名著譯叢》可以再添上一種理由:人活在現象世界,何謂獲得古典意義上的自足,難道不是把他的生命嵌入藝術的律動?

“一書迻譯幾番來,歲晚無聊卷又開。風雨打窗人獨坐,暗驚寒暑迭相催。”這是用來描繪心目中所敬重的譯者的形象。其實,翻譯的原則無他,不過是一字一句地仿樣迻寫,唯敬而已。

責任編輯:韓少玄