逸之刻佛與其田野工作—兼論印章藝術與文、物、圖的歷史及觀念

周 屹

逸之刻佛與其田野工作—兼論印章藝術與文、物、圖的歷史及觀念

周 屹

前段時間,逸之在北京做了一個展覽,名曰“行方便”,副標題是“刻者李逸之”。以“廁事”為創作主題,即遭不解,原因是“方便”雖生活常見的排泄行為,但不潔凈,造反于一般意義上的信仰觀念,如趙之謙因敬畏之心而造佛像緬懷妻女。那么“刻者”呢,與逸之篆刻者本色有關,但他的目的卻要與當下拉開距離,強調展覽所刻繪的佛教僧侶形象與篆刻乃至肖像印章之別。只是很多觀者依然毫不猶豫地把逸之的“刻”這一行為視為“篆刻”的范疇,此即傳統印學觀念在起作用。基于此,本文專論兩方面,這或可視為一種策略,考察篆刻家,如李逸之繪刻佛像印章的創作,以及他面臨同樣的問題時的處理辦法:一是他刻佛像背后的田野工作,這一點甚為重要,尤其在當代佛像印創作強調風格創新的境況之下;第二點是傳統印學中關于文、物、圖轉化的歷史及觀念,是如何在宋代印學形成初期影響篆刻藝術的,這一點的關鍵,不只是常論逸之“出格”“傳統”的說法,而是在大的經義里面,逸之并未像我們想象的那么不堪。

常有觀者論逸之所刻佛像就是繪畫,或因此,筆者本想以“寫生”二字作題目,但傳統繪畫的寫生之筆墨,亦不能等同于逸之的鐵筆、朱泥,隨即放棄。從而轉向其創作的背后,尤其他在藏區的佛教藝術考察,即二十年的佛教信仰區的“參與式觀察”的田野工作。目的是在某些層面上論述其于佛教地區生活、工作對其創作的影響之重要,這不但不會遮掩逸之所刻畫佛像的精彩,反而更能凸顯他與本行當的佛像印家不同之意義。

“田野工作”是人類學或文化考古學等現代學科的工作方法,意指親臨某地參與地方群人的生活,從而對地方知識—吃、穿、住、用、行的文化、歷史、語言,以及藝術等等深入地、整體地、多維地考察。逸之于藏區體驗他們所體驗、觀看他們所觀看,于藏傳佛教信仰者的生活氛圍里參與觀察那么久,就其所編著的藏傳佛教美術史和佛像作品而言,不僅能看出他深入的程度,亦能彰顯出作為當代刻佛像者與同時代的藝術家乃至其他學科的不同視域。

一、文本的采集:參與觀察的田野工作

且搜集逸之藏傳佛教信仰地區的考察“筆記”(也包含其于漢傳佛教的經歷)。李逸之對藏傳佛教地區的考察,自一九九六年開始,至今歷經二十年。他說高原之景觀壯美,古代的宗教藝術繁富,而且藏族文化藝術的深邃可能是外族很難體會的。盡管深入西藏藝術史的研究,但還是愈發覺得各種藝術交匯及淵源比現知的復雜得多。

天葬 逸之十幾年前在直貢的寺院生活了很長時間,住的地方離全藏最大的天葬臺很近。他看到很多去世的人在天亮前被送來。那時他在寺院住著,只要愿意早起就能看到,據逸之說在這里天葬就能上天堂。他看到人的尸體被分割成若干,骨頭被天葬師砸碎,喂給禿鷲,它們迅速吃掉碎尸,直到吃干凈才離開,而最后天葬臺上僅剩血漬。對于生死乃至死后尸骨的下場,親歷尸骨分解的一般漢人多會有生理上的惡心感。逸之說每次看完天葬都會餓,到處找東西吃,見到冷饅頭拿了就啃。

宗教儀式場域 逸之刻過一系列的劇場作品,據其所言,他很早就注意到了古代西藏的寺廟殿堂里是利用藻井上方的室外光線投射到最中央、最重要的大型佛菩薩身上,這時殿內周遭依然黑暗,唯獨耀眼的光束投射著主佛的身軀,借助自然光線,營造出明暗。逸之的體驗,當進入這個場域的時候,身體一下子有了那種對神明神秘感的莫名崇拜的沖動。他說北京雍和宮的大殿,宗喀巴的像就是這樣的辦法,而后又推判西藏寺院建筑的傳統。主佛旁邊的巨大彩色帷幕,極像一幕戲臺的視覺氛圍,逸之強調這樣的景觀恰巧符合其對這個時代的認知,即周遭戲劇性的荒誕感。

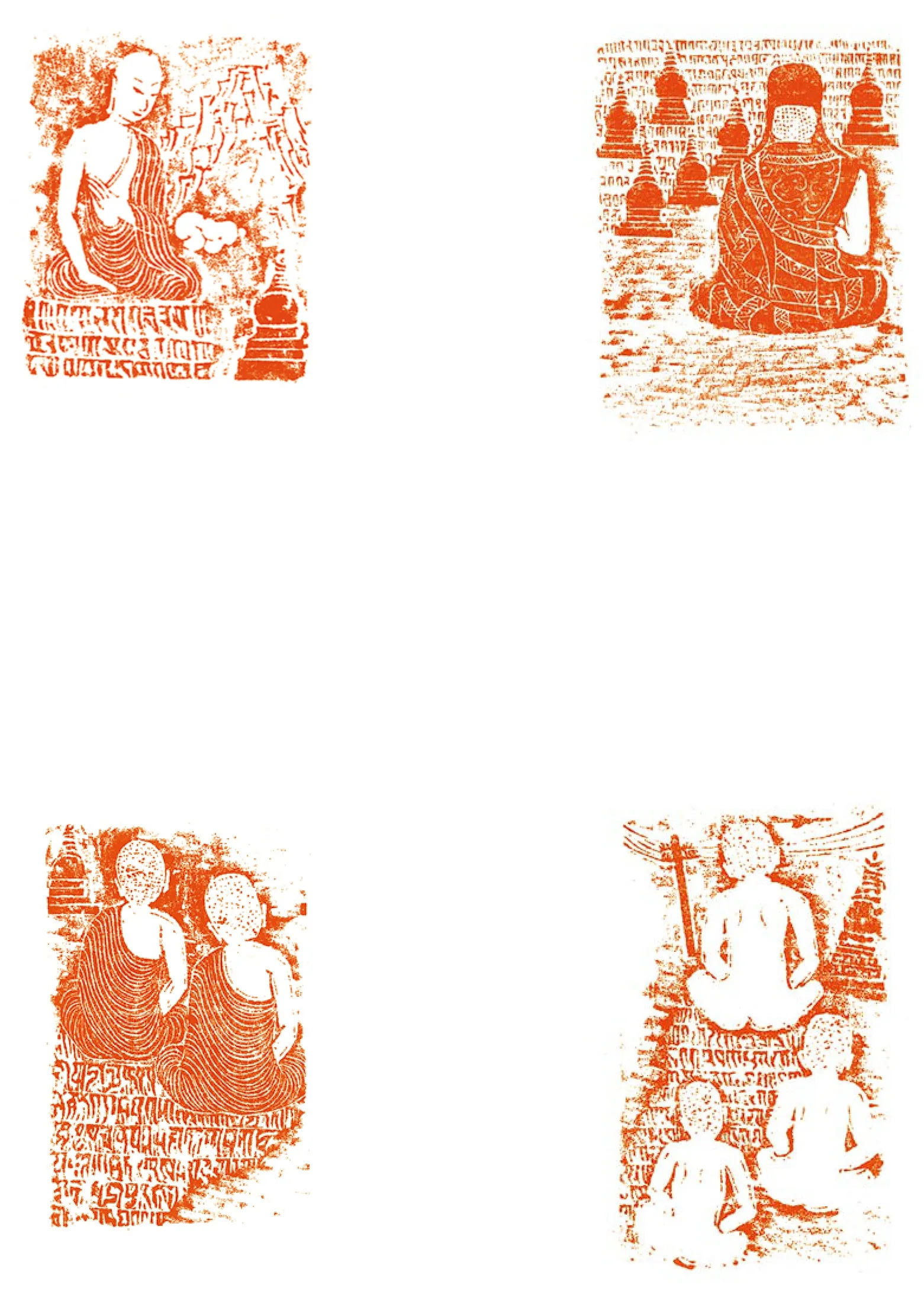

擦擦 擦擦是逸之考察的主要歷史、文物及藝術。逸之的研究表明,從遺留下來的擦擦來看,古格藝術家的擦擦創作很開放,容納了當時藝術交流中的所有風格式樣。克什米爾藝術對古格地區的影響最直接,托林寺興建于九九六年前后,仁欽桑布(958-1055)多次從克什米爾招募藝術家,來古格建造寺廟,使得克什米爾的文化移植到藏西地區,甚至部分擦擦作品與克什米爾的相較,難辨彼此。從造像的特征尤其軀體的造型來看,寫實與抽象有融合傾向。繁復的裝飾,貼體袈裟的對稱、密集的曲線衣褶,襯托軀體形態。再如印度佛學家和佛教藝術家逃難到尼泊爾西部和克什米爾地區,甚至翻山越嶺到達藏西。這種遷徙是文化藝術融匯的重要因素,導致藏西的各種藝術潮流混合交織,也正因如此,今天梳理和歸納造像藝術的工作困難異常。古格時期的擦擦造像,除了對外部風格的追逐和接納外,同時加以整合,如波羅式的藝術風格添入中亞式的卷草紋飾頭、身光,或克什米爾樣式加入波羅因素的著裝、飾樣等,所以今天所看到擦擦的喜瑪偕爾邦、斯瓦特、吉爾吉特等因素,不足為奇。但是現在有學者把這種混雜了多種藝術的現象歸為古格早期風格,并不恰當,還有多種復雜情況,如“綜合多種因素的衍生風格再傳入古格”“外籍藝術家在古格制作”“古格藝術家模仿制作或自覺整合式制作”等。所以,看到李逸之的這些整理成果,就不難發現其所刻作品中的各種復雜風格的搭配淵源了。

肉身剔骨 逸之說自己不信佛,但關于《剔肉記》,他說,時間是部美妙而偉大的氧化機器,氧化萬物,誰都逃不過這個過程。生命是物質的,在氧化作用下老去,最終只剩下白骨。時間也是剔肉刀,剔度任何人和物,這里面沒有情感可言,剔不停歇,不管美丑,公平而殘忍,一切為皮相,萬物存在因短暫而美。很多人認為“剔骨”系列意外或驚艷,按逸之的說法古代佛教繪畫里早就出現骷髏的形象,而且義理源自佛教“白骨觀”,是很重要的修持佛法的法門,目的是熄滅對色身的貪戀。禪法修持,色空不二,是證得空相的最直接方式,在西藏古代壁畫、唐卡等等里常出現這一場景。逸之說在修悟的某個階段把自己置身天葬臺數月,想象晚上只身目睹著月光下零落殘剩的皚皚白骨是怎樣的一種場景,這就是修悟空相的直接途徑,也是骷髏和佛教的關系。藏傳佛教繪畫里常見兩個并排跳著舞蹈的骷髏形象,叫尸陀林主,就是跟這個概念有直接關聯的形象。逸之說刻《剔肉記》,除了上述這些,就是他自己覺得“剔肉”二字有疼痛感,因為他覺得佛像也是皮相,只不過在觀者習慣思維的作用下,《剔肉記》里失去知覺感的佛像們顯得突兀了。

方便、污穢與神圣 逸之見到一個老唐卡,一件本生故事圖繪,多個嚴肅的佛教場景中,一個修者喇嘛在廁事,逸之描述道:這么大大方方地畫在唐卡里面,于是對“行方便”的爭議引刃而解,尋常事罷了,問題的焦點轉回到了為什么人們自覺回避這個日常、尋常得再也不能再尋常的廁事,不能容忍出現在神圣的佛教敘述中。世俗認為大小便是人身的排泄,排泄物是污穢的,佛是神圣的,是人們祈求保佑福祉的,怎能隨便將污穢和神圣放在一起,刻繪僧侶大小便的形象?

每個族群都存在著關于“潔凈”與“污穢”的觀念,這種觀念的出現與其信仰、倫理密切相關,而且隱藏在社會結構的深層,擁有嚴密的邏輯支持和限制。對“潔凈”“污穢”的分類,一種行為、物體乃至社會現象被一族群視為“潔凈”,另一群人有可能認為是“污穢”。很多時候“潔凈”與“污穢”作為價值和象征的觀念體系來區分不同文化的邊界。不止唐卡有繪制僧侶方便的形象,在藏傳佛教信仰者的觀念中,天葬師、鐵匠、屠夫等被視為污穢,因為他們不潔的工作,佛教倫理道德有輪回轉世,很避諱殺生。鐵匠制作刀,可能傷害、殺死人與動物,因此他們也是污穢的。污穢可以遺傳和擴散,波及到親屬和后代,因此具有與生俱來,不可消除的屬性。暫時性的污穢則是每個人都會遭遇的,不論是平民還是貴族,僧侶或是俗人、男人、女人,但可以通過佛教的一些手段加以消除。如使用煨桑等、沐浴節期間的沐浴、寺廟拜佛念誦六字真言等等。藏傳佛教的潔凈、污穢觀念和我們不同,藏密上師及弟子用污穢之物“五甘露”,大香,是上師的大便;小香,是上師之小便;腦髓,是上師死后腦髓保存下來;紅菩提,是女上師空行母(明妃)的月經、淫液;白菩提,是男上師的精液。所以藏族所認為的潔凈與污穢更多是精神、觀念的宗教層面,而并非是外在、物質的有形層面。

佛祖的骷髏骨架 二○○七、二○○八年逸之在白馬寺生活,他說那是一段很自在充實、無人打擾的時光,雖然往返于藏區,但是這里卻讓他深深體會到氣候的變化,尤其是中原白馬寺的四季分明。白馬寺是中國最早的寺院,兩千年的歷史了,逸之一談到它,就說唐代一度成為政治的戲臺,打打殺殺,一次一次的燒毀……文革時代又是一出一出的戲,當然,戲肯定沒完……一次在離逸之住處很近的地方挖出了一具元代和尚的完整的骨架,盤腿合掌,逸之說“莫名其妙地感動死了”……按逸之的說法,這件事情對其影響最深,他說白馬寺的和尚看了尸骨都在一旁雙手合十落淚。一起出土的還有石棺銘文,寫著白馬寺第多少任方丈某某,但在現存文獻資料里始終沒有查到這位方丈的任何信息,這里面一定有不為人知的故事,逸之說,“我那時每天去齋堂吃飯還必經過這個地點”。

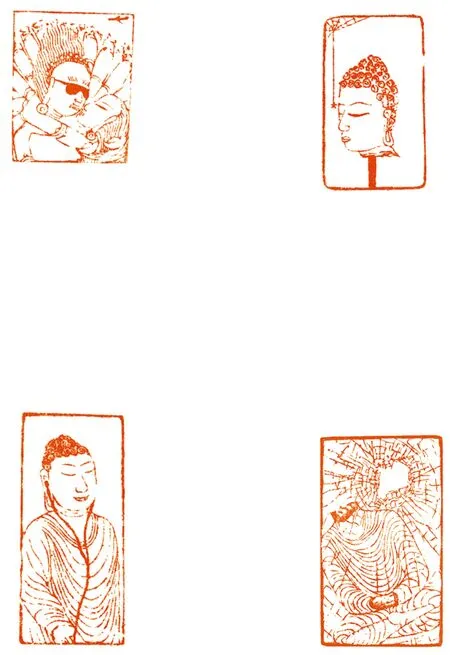

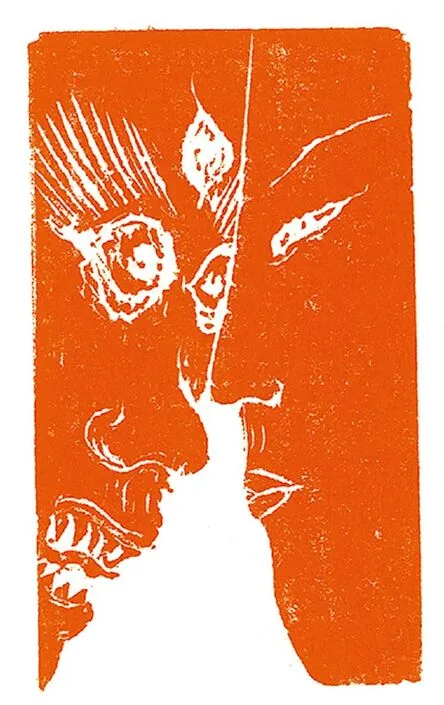

佛造像

佛造像

二、宋已降的印學與文、物、圖的歷史及觀念

印章與宗教信仰的關系產生很早,存世最早的三方殷商紋飾印章,以及一九九○年陜西扶風出土鳳鳥紋圖像印(容庚《商彝周器通考》考得流行于西周中期),秦漢圖像印章包括龍鳳、麒麟、虎、神人、武士、歌舞、雜技、牛耕、車馬到魚、蛙等,多與原始信仰有關。西漢末年佛教傳入,與中國藝術融合,但沒有出現佛像印。宋代佛教與儒家融合而成理學,且研習佛教的文人很多,逸之說理論上宋代存在佛像印章,但據現存資料最早見元代有佛像印章。明代宮廷佛事用印不少,佛像印的材質是軟質石頭,還雕有龍鈕及邊款,顯然文人參與了制作。但圖案押印,包括動物、人物,以及器物等圖形押記還不能籠統等同于秦漢肖形印。

之前印章是工匠制作,宋以后不管是刻文字還是圖像,都變成了文人的藝術。但文人篆刻家刻佛像卻很晚才出現,趙之謙是第一人,而后是吳昌碩、弘一法師。弘一法師所造佛像形象特征,多來自漢傳佛教經書中。來楚生取法漢畫像和敦煌壁佛畫像,厚拙潑辣,現代佛相印多來氏一脈。因為刻佛像印章的多是篆刻者,且所用材料也是流派家發見的青田石、壽山石等,使用的辦法也都是蘸朱鈐印,所以才視其為印學的一部分。逸之雖刻行方便、剔骨等,但并偏離出印學的真脈。

值得注意的是,逸之所說“直到接觸到元代佛經插畫精湛的線繪,就挪用到了印上”,這既是取法經傳文本中的圖像,和上一章談到的取法佛教僧侶生活及擦擦等文物不同。經典傳承的文本中的佛像,一般認為是附會經書的插圖,可能不是我們想象的那么簡單,這從宋代文人發明的、歷經明清直至今天還在使用的、以描繪摹刻的辦法,把經典文本或金石器物轉化為圖,而后再用圖轉化為器物的觀念和技術談起。這一觀念伴隨著金石器物考古之學的興起而勃發,金石家把金石器物描繪圖像,而后摹刻在石頭或木頭上,再拓下來,即把可視覺的物象轉化為二維的圖像文本。這即是文物轉化為圖像方法。關于文、物、圖轉化的歷史及觀念的形成,簡要述之。

先說依照經典文本繪圖,我們且稱之謂“依文繪圖”。經學的傳統里,尤其漢唐間解經注經,到了宋代依然延續,而這一傳統下的宋代《三禮圖》即是“依文繪圖”的代表,即把儒家經史中敘述的關于祭祀禮儀的器物的描述文字轉化為圖,而后依照圖像鑄造禮器。建隆元年(960),宋太祖趙匡胤以“國家興儒,追風三代”為朝政主綱,他祖召集儒士,刪定聶崇義奏上的《三禮圖》,而后將此書中的禮儀圖像繪在國子監的墻壁上,且頒行全國府州縣,自此《三禮圖》大行于世。

《三禮圖》大半篇幅是圖像,文字注解僅占少半。就中所繪圖像,多遵從東漢至隋唐間的注經。書中圖像對不同身份的人物在不同場合的穿衣戴冠有著精微的呈現,以示嚴格之規定。天子祭祀時的服飾與冕官的圖像亦有說明,如祭拜先公時需戴瞥冕,祭拜四望山川時需戴霖冕,祭拜社翟時需戴烯杭冕等。對禮儀服的材質和紋飾,以及佩戴首飾都有具體要求。而這些圖像能夠直接地呈現禮儀情況,易于掌握,可明確區分。

《三禮圖》雕版雕工嚴謹,對當時的圖學影響至深,但隨著金石學的興起而它的問題開始暴露。竇儼《新定三禮圖》序言:“博采三禮舊圖,凡有六本,大同小異,其猶面焉。”“博采三禮舊圖”,即以漢唐間書本所載名物傳統知識為依據,新訂三禮器物之圖像。漢唐間,鮮有專門研究金石器物者,經學家往往在解經時,遇到關涉禮制的器物詞匯,才做研究。而研究方式的則是對相關器物名稱、形制注疏,包括經典記載的禮器和禮制的關系等。《三禮圖》根據經典經文“揣測”繪制圖像,而不是根據古代禮器實物,那么根據金石器物繪制的圖像方法,我們稱之謂“依物繪圖”。

嘉祐六年(1061),經學家劉敞任永興軍路安撫使,常于長安古墓荒基搜出土古物,這即是現代學科所謂的考古的田野工作,“荒墓破冢,耕夫牧兒,往往有得”,劉氏“悉購而藏之”,歸長安,“所載盈車”。后將所得秦鼎彝十多件,摹刻上石,繪制圖象,考其文字,輯成《先秦古器記》一卷。此書即繪制摹刻器物圖像。

元祜七年(1092),理學家呂大臨作《考古圖》,較

歐陽修《集古錄》所輯數量更多。呂氏從官、私藏品中錄自商周至漢的青銅器210種,玉器14件,描摹刻錄器物的圖像和銘文,測其尺寸、重量、容量,追究出土地、收藏者等,并間考證、說明,下附釋文。《考古圖》不止對器物的形制、紋飾、銘文等進行準確記錄,而一改《集古錄》只摹拓銘文、未錄器物“圖形”的缺陷。

古格系列

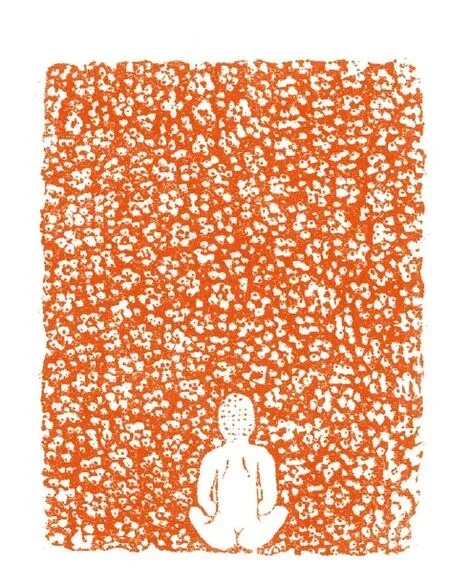

雪團打雪系列

說到呂大臨,就不得不談參與金石學的大畫家李公麟,因呂氏的《考古圖》所錄器物含李公麟所藏的58件銅器和14件玉器。蔡絳《鐵圍山叢談》說公麟“實善畫,性希古,則又取平生所得暨其聞睹者,作為圖狀,說其所以,而名之曰《考古圖》”。李氏《考古圖》(又稱《古器圖》,不傳)輯夏、商以后鐘、鼎、尊、彝,而后考定器物世次,辨識其款識,圖繪器物上的花紋、銘文及器形,釋其制作、鑄文、款字、義訓以及用途,還作前序和后贊。

作為畫家,傳神寫照的繪圖技藝對李公麟來說亦非難事。王明清曾于王厚之處見到李公麟自畫所藏古器圖,感嘆李氏所繪器物“真一時之奇物也”。李公麟還曾針對所藏的玉鎮,推斷古人“幾案間,多有此類”,認定“玉鎮”乃漢代席鎮,壓住座席四角之用。李氏這種印證器用及時代的辦法,也屬于“依物繪圖”的影響氛圍之內。

那么,《三禮圖》是如何受到挑戰的呢?

“依文繪圖”的《三禮圖》認為“爵”與“雀”同音,把的“爵”繪成麻雀背負杯子的形狀。蘇軾得到胡穆贈古銅器,作詩詠嘆:“只耳獸嚙環,長唇鵝擘喙。三趾下銳春蒲短,兩柱向張秋菌細。”雙柱三足,顯然是“爵”,但胡秀稱其為“鼎”,因為和《三禮圖》中的圖像不一樣,蘇軾懷疑,卻無證據,只得依其說。陸佃作《禮象》(此書已佚)引文彥博、李公麟等所藏古銅爵,確認“爵”“有首、有尾、有柱、有足、有柄”,并繪其形,依此糾正《三禮圖》風氣中誤會的“爵”是“雀”背“杯”的形制。

在復興儒學的風潮中(像《三禮圖》自上而下的禮教行為),文人最大的夢想,莫過于想見儒家先賢時代的風氣,當他們看到三代金石器物,猶想周公、孔子等先賢所見到的風物一樣。竇修《三禮圖》序:“率文而行,恐迷其形范,以圖為正,則應若宮商。”文士們看到三代出土器物,以物象鑒察《三禮圖》,一改“望文想象”而“觀其形范”,據金石器物圖像批評當道的《三禮圖》。政和五年銷毀國子監及郡縣學堂的《三禮圖》現象,即反應了金石考古在當時的影響,而另一方面也說明“以物繪圖”對“以文繪圖”勝出。

盡管《三禮圖》屬于完備的“制禮作樂”的“經書”圖解,但在當時的文化觀念來看與金石學的研究并非絕對邊界。徽宗時,制禮局(制作禮器的部門)的詳議官翟汝文推崇李氏的《考古圖》,將其所藏著錄“每卷每器,各為圖敘,其釋制作鏤文、竅字義訓及所用,復總為前序、后贊,天下傳之,士大夫知留意三代鼎彝之學,實始于伯時。”蔡絳《鐵圍山叢談》說:“太上皇帝即位,憲章古始,眇然追唐虞之思,因大宗尚。及大觀初,乃效公麟之《考古》,作《宣和殿博古圖》。凡所藏者,為大小禮器,則已五百有幾。”制禮局其實就是借鑒了李公麟的繪圖考察制作禮器。而且徽宗《宣和殿博古圖》也是仿李公麟《考古圖》,大量搜集金石學家所藏金石器物。

說完了金石器物之學與文、物、圖在宋代的大略情況,再說這一風氣里古璽印章、集古印譜以及宋代文人用印問題。

宋代常被后來文人視為印章的衰落期,原因就是官方用印非秦漢傳統。《宋史·輿服志六》記載:“乾德三年,太祖詔重鑄中書門下、樞密院、三司使印。先是,舊印五代所鑄,篆刻非工。及得蜀中鑄印官祝溫柔,自言其祖思言,唐禮部鑄印官,世習繆篆,即《漢書·藝文志》所謂‘屈曲纏繞,以模印章’者也。”當時將“屈曲纏繞”稱為“繆篆”,米芾“填篆”其實也是如此,認為“屈曲纏繞,以模印章”就是秦漢印章的傳統。時下有學者為了與漢代繆篆區分,將唐宋印章的篆書稱之為“后期繆篆”,但未明其中變化原因。宋代制作印章,其實和《三禮圖》一樣,官方依照前代文書記載制制作本朝的官印,但經典記載的文本,并不是秦漢印章實物,自認為是秦漢傳統,其實相去甚遠。

然而,印學的轉折點在于宋代金石器物之學的興起。金石學家把古璽印章作為金石器物描摹繪刻,而后拓出,制作成譜。但是,沙孟海先生認為印學的形成標志是篆刻家自己畫印稿自己刻,米芾是第一代篆刻家。而集古印譜未被重視。

陳振濂先生言:“最早的印譜該是楊克一的《集古印格》,成于徽宗崇寧、大觀年間,其次則是《宣和印譜》。自宣和之后,高宗在位三十多年,不見有印譜著錄的史籍。至乾道淳熙間,《嘯堂集古錄》出,同時有王順伯的《復齋印譜》。王順伯是乾道進士,其譜估計與《嘯堂集古錄》同時或稍后,再后則是顏叔夏、姜白石諸譜了。”據孫向群先生考察:“還另有二十二部其他人匯集的《集古印譜》存在。這些集古印譜的編者分別為呂壽卿、鄧挺器先、袁起巖、沈虞卿、張橐元輔、榮次新、孟信安氏、汪季路、楊伯虎、元延之、顏景周、徐概景平、張南軒敬夫、潘檉德文、李次膺、汪圣錫、謝伯任、朱至、董令聲(聲當為升)、趙師錫、韓肅可允寅。”所以,集古印譜顯然應被視為印學形成的標志之一。

所以,集古璽印章和米芾等文人篆刻同樣重要,都是宋代印學形成的標志。這也道出了除了官方用印外宋代印章的兩種使用形態:一是米芾代表的鑒藏印,這一路徑其實就是唐宋朱文的傳統,后來被視為文人篆刻藝術的開端,與書畫并稱;另一個即是金石學家研究器物風潮中的集古璽印章,這一研究方式與集古印譜的文化、“印宗秦漢”的思想緊密關聯,而且更為重要的是,宋代金石學家以及很多文人的用印出現秦漢印式,顯然師法秦漢印章已經存在。

那么,印學的形成與文、物、圖的轉化有何關系呢?需要陳述兩點:

王俅的《嘯古堂集古錄》收輯三十七枚古印章,繪制印章實物的圖像。這樣的集古印譜的方法直到今天一直存在,雖然多數已經是原打印稿,但觀念無異。吳云《二百蘭亭齋古印考藏》序:“爰先檢官印,去其重復者,得若干鈕,屬汪文學泰基肖摹鈕制印式于前,而以原印印之于后,復逐印加以考訂,其或官名、地名不習見者,雖旁引曲證,證必援據諸史以為論斷,不敢逞臆穿鑿,務使千百載之典章制度與古人篆法,精微燦然,必陳于目前。”考清同治三年的《二百蘭亭齋古印考藏》書影,吳氏把印章的原鈕繪出,在左旁蘸朱泥印出原印,右上角附釋文,右下錄藏者。金石學家將搜集來的古璽印章與金石器物一起摹繪刻成圖,事實上篆刻藝術的賞會印拓的傳統自此開始,歷代所論篆刻藝術,皆是依據印拓展開。這是其一。

第二個是,宋代印章的一種—押印。黃惇先生主編的《隋唐宋印風》中載“桂軒”,古鼎形狀;“叔剛”,鍾形狀。孫慰祖先生主編的《唐宋元私印押記集存》載有不少鐘鼎,乃至人物、動物等器物形狀的圖像印章。金石學家收輯古璽印章繪制摹刻的同時,金石器物也成為印章的取材與摹刻對象。這種摹刻方式亦是器物轉化為圖像的代表。雖然與前代的肖形印章有著很大的區別—一個是壓泥等,一個是鈐于紙上,但是從取物繪圖的經義而言,并沒有本質的差異。

《隋唐宋印風》還載有一方乾卦符號印章,這與宋代學人如朱熹、鄭樵等的圖學觀念亦是密不可分。朱子著《周易本義》即把洛書河圖放在書之首。鄭樵《圖譜略》說:“河出《圖》,天地有自然之象,圖譜之學由此而興;洛出《書》,天地有自然之文,書籍之學由此而出。圖成經,書成緯,一經一緯錯綜而成文,古之學者左圖右書,不可偏廢。劉氏作《七略》,收書不收圖,班固即其書為《藝文志》,自此以還,圖譜曰亡,書籍日冗。所以困后學而廩良材者,皆由于此。何哉?即圖而求易,即書而求難,舍易從難,成功者少。臣乃立為二《記》。一曰《記有》,記今之所有者,不可不聚;二曰《記無》,記今之所無者,不可不求。故作《圖譜略》。”圖像文本與書籍傳承的文本形成了經緯交織的經史系統,“左圖右書”則是漢以前文士主要的學問路徑。而到了漢代,發生了變遷,人們開始掌握今文,尤其今古文之變以后,今文著述、注疏取代了古書圖文結合的方式,以至于出現“困后學而墮良材”窘境,這種做法導致了“成功者少”。鄭樵勾勒了圖由盛及衰的情況,他指出劉向、劉歆父子編纂《七略》的錯誤,在目錄學著作中,只收書而不收圖。自此以往,學者因循,終致圖譜之學衰落,影響學術的整體發展。

在這種圖學文本盛行的風潮里,各種圖像類型的書得以發展。北宋之前雖有圖本,但限于技術,傳播有限。《三禮圖》作為國家行為需要大量摹刻復制傳播,只有刊刻成雕版印刷才能達到目的。在國家意志的推動下,摹拓與印刷技術提高,圖像文本獨立成為“顯學”。比如從仁宗中期之前存世的十種金石器物圖譜,如《傳國蜜譜》一部、《禮器圖式》一部及兩部古文字圖譜,其他六種均為器物銘文的拓本。國家行為的還有樂器圖譜《皇祐新樂圖記》、建筑圖譜《營造法式》、宣和殿所藏古器物圖譜《宣和博古圖》,以及醫學圖譜《大觀本草》等。私人更不用說了,歐陽修、呂大臨等金石學家的著述基本都未離開圖譜。而其他的如李孝美關于制墨工藝與墨形制的《墨譜法式》,司馬光的清玩類《壺新格》、《古局象棋圖》等,圖像文本的門類包含了金石、書法、音樂、醫藥、建筑、清玩、地理、天文等。

這就是宋代的圖像文本興盛的情況。在這樣的背景下,宋代大量的文人參與到金石器物的考古摹繪刊刻,印章這一文物轉成為圖像文本—集古印譜,進而影響到印學的發展道路,印章最終欣賞的是視覺可見的印拓。當代印學批評者,于圖像印審美上常以風格展開批評討論的時候,依然以而秦漢以降的肖形印為風格為基礎,往往忽略金石學與印學的中介—文、物、圖的轉化觀念。李逸之刻繪佛像,不管題材來自藏傳還是漢傳,乃至日常的吃喝拉撒,其方式以及其篆刻家的身份,都在這一觀念里,如擦擦、佛經書的經典形象轉化于逸之的印章上,我們欣賞其作品時,盡管對其所刻的石頭、技術有著百般的神秘感,但對其作品的雅俗判定,或展開批評工作,都要根據其印出的佛像印拓。

雪團打雪系列

雪團打雪系列

轉化中的另一個重要環節即是刻劃。試想,假若藝術家追求的只是圖像,那么他們摹刻石頭、棗梨木顯然是多馀,無需鈐蓋或拓在紙上,直接繪圖不更省事?

顯然,篆刻家乃至李逸之這樣的刻者追求的不只是描摹繪畫。也就是說刻畫的刀即筆,與中國古老的刻器關系極為密切,甲骨刊刻、鑿刻銅器、刻陶等等,與域外模押戳記(李逸之考察的擦擦即為此類)有所不同。古璽印章中,除了鑄造,很早就出現了刻印,而“刻”,唯獨在宋已降藝術家手中得到發展,且成為藝術,不管是金石家刊刻棗梨木,還是米芾自己刻鑒藏印。宋之前文人對文字及工具毛筆已經熟練掌握,到了宋代他們又把本來屬于工匠的刻刀也搶了。而押封泥也變成了圖像文本的印拓,而封泥也被拓成黑白的圖像文本。

宋代,將物轉化為圖像,并非一般意義上的工匠行為,而是藝術家自覺的掌握刻畫,經過大量的摹刻鍛煉,畫印稿、拎刀刻印自不在話下。而且每個人的刻畫有著很大的區別,還能體現作者的風規格局以及修養,且能用書畫欣賞語匯平移而來展開批評。所以,我們可以說,在宋已降的印章藝術,是一個欣賞印拓以及印拓里的文字、圖像的藝術。

結語

講完宋代金石器物研究的文物的采集,以及文、物、圖轉化的歷史、技術與觀念,再回過頭來看逸之的參與觀察式的田野文物考古及繪刻。

首先是多重文本的融會。

根據本文第一章,逸之的工作大致可分為兩類:一是參與藏傳佛教信仰區信仰者的生活中,即體察僧侶及信仰群眾的吃穿住用行,以及宗教儀式、場域等等;一是對古代佛教遺存文物的考察,例如擦擦、佛像雕塑、經卷、唐卡等等。前者屬于參與觀察,后者則是文物考古,而且兩者在并非明顯界限,而是多維交叉。

就當代篆刻家刻人物、動物或其他金石器物之形象的方法而言,大多的路徑即是參照古代遺留文物(篆刻方面就是“印宗秦漢”,并非文本意義上的繆篆)。來楚生師法的對象即是古代石刻佛像,沿著這一路徑的時下篆刻家,很常見。由于古代石刻的歷經風雨剝蝕,殘舊渾然成為所謂“寫意”肖像印人追求的意趣。所謂“金石氣”,也與此有關,如齊白石重“刻石”,黃牧甫重“鑿金”。其實這都是摹仿的金石器物的路徑。至于考古田野的方式,宋至清的考古學家一直有這樣的研究方式。清代乾嘉金石學大興,文人對文物的考察常常會繪制訪碑圖之類。對文物的摹拓更是較前代先進得多。篆刻家往往享用他們的成果,尤其是金石學家研究器物銘文之后,篆刻家拿他們考定的文字入印。但篆刻家很少參與田野工作。即便如今書法篆刻專業的研究者常常到各地考察古代金石器物,這都和李逸之不同。

與清代刻佛像的篆刻家相比,逸之除了參與觀察工作,也沒有放棄圖像、文字等文本意義上的佛教經義。逸之說:“二十年來采集擦擦樣品766種,涵蓋古格建國的十世紀中葉到滅亡的十七世紀三十年代,背后即是一部古格佛教藝術史。多年古格擦擦造像的田野考察積累,影響了佛印創作,自然吸收藏佛美術的諸多因素,如壁畫、擦擦等等,將古代西藏藝術史的田野體驗挪移到佛印創作,使之溯源有本,意與古會。每年在西藏腹地做古代美術田野考察,自然想著要把藏傳佛教造像融入印中,開始沒有頭緒,畢竟是兩個不同領域的東西,糅合到一起要解決其中相互妥協的問題。直到接觸到元代佛經插畫精湛的線繪,就挪用到了印中。再后來在一次考古現場,目睹墨拓明代瑪尼石,豁然開朗,于是成了古法隔世受益者,生歡喜心。”元代佛經以及佛經中的插畫,作為經典以經書文本傳承,李逸之不僅不因藏區田野工作而排斥,反而將二者結合。

文人流派篆刻家敬造佛像,例如趙之謙“為亡妻范敬玉及亡女惠榛造像一區,愿苦厄悉除,往生凈土者”,即出于信仰。弘一法師為書作,即使用或刻佛像印章。而到了來楚生,已經變成了一個主題明確的風格追求,不再局限于信仰之內,轉向趣味審美的探究,表達自己對章法、刀法的理解。逸之的田野考古,在藏區發見文物進而轉化為圖像的研究工作,并不能因為其所刻“污穢”而被籠統視之,況且“潔凈”與“污穢”的觀念,而籠統視之為反抗印章在經典書籍中記載的傳統,因為這并非一簡單視覺的問題。生活日常與宗教儀式之間拉開的巨大間閾,逸之并不信仰佛教,而且除卻不同于前面篆刻家的工作—田野參與觀察之外,相同處又能直接將佛教經義繪刻成作品,作為藝術家,逸之的這種理解并非“知識主義”的,他所建構起來的歷史和其他的藝術家沒有本質的區別,因為元代佛教經卷上的佛像,亦是宋已降的圖學傳統,而不是真正的佛陀。

其次,關于版畫。

逸之不解道:有人認為我的作品有版畫的傾向。他解釋說:篆刻實際鈐印效果同樣有版畫的屬性特質,盡管一個是關于文字類,一個關于繪畫類,但不能否認兩者的很多類似部分。逸之還說,刻制、線質、印制等,和版畫一樣,都充滿篆刻線的特殊意味,甚至篆刻里的“金石味”版畫里也有,“印的肖形類更是一種小型版畫,有的版畫還就是用石板來刻制的,但有沒有批評界批評版畫的篆刻傾向,但篆刻界好像比較在乎這個,我實際上沒有這個主觀上的有意傾向。當然,最近創作的佛印我認為確實是版畫了,只是利用了所有篆刻的工具,比如刀具、石頭、印泥、宣紙等,說到底是利用了印的形式,更說明印和版畫的微妙關系,但誰是誰有多大的現實意義,也可能是我認知有問題吧。”

魯迅《南腔北調集·序》:“到近幾年,才知道西洋還有一種由畫家一手造成的版畫,也就是原畫,倘用木版,便叫作‘創作木刻’。”魯迅的版畫意在反照世間萬象,即便逸之所繪刻之佛,技術手段和版畫有所交叉,但印章藝術的邊界為何要僅被視為一種死去的知識觀念上呢?

李逸之的主題性創作,我們完全可以從其篆刻家的實踐展開討論,即其創作擁有與版畫一樣的特質。做過木匠、刻過木版畫的齊白石事實上亦有很好的實踐,刻一些山川鳥蟲之類,既有印面鈐蓋印泥,也有邊款,多是其在鄉下的生活體驗與觀察。然而李逸之的所刻的主題,那種生活化的體驗,博物館玻璃框架內的斷頭佛像目視著下垂的蜘蛛網,這種直接進入印面的取法,也有了視覺的入侵,這就是“刻篆書”之外,印學走向現代的一條很可觀的探索。這也是我接下來要講的第三點。

第三,當代藝術、眾生相與佛像。

自宋代文人掌握繪刻技術開始,當代的文物形象如鐘、鼎等被刻如印章之中,還有古琴、乾卦、人物等等。而逸之所刻的眾生之相—戴墨鏡、聽音樂即是平常生活,博物館殘破之相組成的碎片化的歷史,等等這些世間萬相,意指現世生活。人人都是這世間之相,事事皆可成為藝術家創作的主體。這就是當代藝術。文字、器物,乃至人物、動物,在宋代繪刻成印章里的圖像,就繪畫的視角來講,最易與當代藝術發生關聯。

然而,篆刻的特殊在于文字。就書法、篆刻作為藝術納入現代學院教學,乃至現今藝術的基本呈現方式—展廳,入印文字也開始被視為視覺改造的對象。可是篆刻藝術還是以“篆”為主。某國外學者認為沒有漢字基礎的人可學習篆書,因為它是象形文字,可以直接視覺理解。這雖然道出漢字之特別—“象形”,但荒謬的是將“象形”和“圖像”等同。篆刻藝術之所以一直傳承至今,而不像繪畫那樣,原因就是篆字與刻畫的統一。也就是說刻印進入現代的路徑絕非從視覺展開。

所以,評判逸之的工作,總會糾纏在傳統佛經文本經義、篆刻傳統,以及田野考古所得佛像器物之間,當為了實現刻繪自己的生活體驗這一目的的時候,我們又不得不參照當代藝術觀念。現代藝術家觀看到的人、物,乃至大千世界各種形象的存在場景,以及所看到的更早時期的人們對世間萬物的描繪—巖畫的人與動物、墓室里的娛樂場景、卷本上的文士雅集或隱居、宗教儀式使用的神器上的裝飾等等,有著本質的區別。盡管李逸之嘗試著將古人所繪再摹一遍,不管是對文物傳達的精神能否有精準的把握,還是歷代佛教徒所經歷的山川等自然的景觀的體驗,當他回到工作室,視覺的記憶的幻象,營造的是一個不同于考察地以及文物的、具有預設的藝術場域。這一場域不僅不同于佛教藝術家的創作境況,更找不到萬物的映象。說白了,逸之根本沒有把表相的世界視為繪刻的底片。

青田石、壽山石雖能在逸之的手中輕易把玩,但其在佛教信仰區的體驗顯然無法完完整整繪刻于石頭之上,尺寸早已設定好的邊框,不管石頭是何種形式,正方形、長方形,乃至多邊形、無規則形,其取舍佛教人物形象,注定是依照這些形附勢造像,而所選擇的佛教形象也只是“片面的”。但這并不重要,亦不能妨礙逸之表達自己的感受與體驗,當某個形式更適合僧侶配戴墨鏡或戴耳機聽著音樂、擺著某個姿態、大小便等等,眾生相,日常生活的片段,都是他截取的某個意義。

我們完全可以用篆刻的語義去理解逸之的工作,比如他對石面上的人物的俯仰向背、計白當黑、疏可走馬密不透風等等的把握,乃至其對繪刻佛像時刀法的變化無常的表現,都與其以前篆刻實踐訓練的關于文字的章法、不同風格流派的沖、切、削等經典刀法有著極為重要的關系。然而,這種被定格的觀看法則,好像只能配合篆刻藝術較早期的創作范式,而不能配置在“剔骨”“行方便”之中。

雪團打雪系列

雪團打雪系列