淺論王富仁先生學術研究的邏輯力量

文 劉 勇 郝思聰

淺論王富仁先生學術研究的邏輯力量

文 劉 勇 郝思聰

王富仁著《中國文化的守夜人——魯迅》書影

從文學史到編撰史,從學術史到接受史,從廣告史到編年史,當下的文學研究特別是現當代文學的研究已經進入到一個比較充分和成熟的階段,呈現出完整化、系統化并逐步走向深化的發展態勢。但學術研究越是成熟,也越是呈現出舉步維艱的局面,而且研究的格局也越加復雜和交錯。在這樣的背景下,我和我的博士生們在近些年來的研究中,越來越關注到一種譜系學的研究視角和方法,試圖以譜系學的理論眼光去看待各種文學和文化現象之間的復雜關系,先后主持了“京味文化的譜系研究”“20世紀左翼文學的譜系研究”等多項課題,陸續發表了《譜系學對研究京味文化的意義》《關于20世紀中國文學譜系研究的思考》等一系列文章。

事實上,在關注譜系學研究的思考過程中,我一直隱隱地有一種感受,那就是我對于這種研究方式的采納和理解很大程度上受到了王富仁先生的影響,尤其是王富仁先生在如何把握住復雜問題的核心節點這方面,對我有很大的啟發。這種感受雖然一直存在,但并不是很清晰,前些天隨著王富仁先生的驟然離世,我的這種感受似乎在一瞬間就變得異常地明確起來。王富仁先生的去世對我來說不僅是一種震驚和悲傷,還有一種突然之間的若有所思。這些天來,我的大腦一片空白,在編輯部朋友的一再催促之下,才能坐下來對這個問題冷靜地思考一番。

一

以往在很多評論和研究王富仁先生的文章里,大家都常常把他與“思想性”“理論家”這樣的字眼聯系起來。極富思想高度和理論深度,這確實是王富仁學術研究的重要特點,但在我看來,王富仁先生的思想性和理論性,從來都不是建立在理論的概念和術語上,而是靠他對問題深刻的思考,特別是這種思考背后承載的強大邏輯力量。王富仁先生在各種紛繁復雜的文學現象中能抓住最根本的關鍵節點,并且從這個節點深入剖析下去展開他的思考。

當年在《中國反封建思想革命的一面鏡子——〈吶喊〉〈彷徨〉綜論》里,王富仁先生就表述出這樣的意思:“文學研究是一個無限發展的鏈條,魯迅小說的研究也將有長遠的發展前途,任何一個研究系統都不可能是這個研究的終點,而只能是這個研究的一個小的鏈條和環節。” 學術研究的發展是環環相扣的,任何一個研究的成果都不可能是一種自我創造,而是站在學術鏈條步步推進的。王富仁當然也不例外,但是,我們發現,在這樣的學術鏈條中,王富仁始終處于一個極其關鍵和特殊的位置。他提出的“思想革命的鏡子”“新國學”等命題,或許不是每個人都贊同,但任何一個研究魯迅、研究現代文學的人都無法繞過去。這就在于王富仁每提出一個學術論斷,都具有極強的邏輯針對性,他提出的新論點,既包含了對以往研究的繼承與反駁,又具有極強的開辟性意義。

拿“思想革命的鏡子”來說,他之所以能夠提出“魯迅小說是中國反封建思想革命的一面鏡子”的命題,是建立在20世紀50年代以來以陳涌為代表的“《吶喊》《彷徨》是中國反封建政治革命的鏡子”的基礎上的。一方面,王富仁客觀地總結和評價了“政治革命鏡子”特有的價值,另一方面又清醒地看到:“當這個研究系統幫助我們從中國政治革命的角度觀察和分析了《吶喊》和《彷徨》的政治意義之后,也逐漸暴露出了它的不足。”他大膽地提出應該“以一個新的更完備的研究系統來代替”。《吶喊》和《彷徨》首先反映的是當時中國“沉默的國民魂靈”,它們“是中國思想革命的一面鏡子”。

從“政治革命鏡子”到“思想革命鏡子”,王富仁開創了一個全新的魯迅研究系統,是學術范式的一種革命性更替。這種更替是建立在王富仁對于之前魯迅研究邏輯起點的反思之上的,這種反思并非是簡單的、表面上的反其道而行之,而是在于深層邏輯上的根本推進。也就是說“思想革命鏡子”的提出并不在于反駁“政治革命鏡子”,而是給我們引向了另外一個重要的命題 “回到魯迅那兒去”。“回到魯迅”不是一句口號,而是“思想革命鏡子”背后的一個必然結果,而“如何回到魯迅”,這是王富仁先生一生致力并且也是我們后來人需要繼續探索的重要問題。

王富仁是從“思想革命”的角度切入魯迅研究的,但他對魯迅的根本定位卻沒有強調魯迅是一個思想家和革命家。20年前王富仁先生在《中國魯迅研究的歷史和現狀》中說過一段話,我一直記在心里,他說:“事實證明,在此后的魯迅研究史上,魯迅研究的其他領域都會發生嚴重的危機,但唯有魯迅小說的研究領域是不可摧毀的,而只要魯迅小說的研究生存下來,它就會重新孕育魯迅研究的整個生機。只要你能感受到魯迅小說的價值和意義,你就得去理解魯迅的思想,你就得去理解他表達自己的思想最明確的雜文,只要你理解魯迅的前期,你就能理解魯迅的后期,整個魯迅研究也就重新生長起來。”王富仁先生治學風格一向穩健,很少說出如此激烈和絕對的話,為什么他要把魯迅的小說提到如此之高、如此之特殊的地位呢?就魯迅一生的寫作量而言,雜文顯然比小說要更多,甚至占據魯迅創作的首位,魯迅也創作了大量的雜文雜感,為什么王富仁不說魯迅雜文研究領域是不可摧毀的?他又為什么說只有理解了魯迅的前期,才能理解后期?

我認為這起碼說明,王富仁對魯迅的根本認識定位是,魯迅是一個小說家,一個文學家,是一個思想型的文學家,一個具有革命精神的文學家,而并非主要是一個思想家和革命家。魯迅整個創作的根本價值,首先體現在他前期的小說創作上。雖然魯迅棄醫從文的初衷并非是為了成為一個文學家,而是以文學為敲門磚喚醒沉睡的中國和國民。魯迅創作大量的雜文,針砭時事,充滿了戰斗性和革命性,對中國革命和社會的發展有著巨大的作用,但我們并不由此就說魯迅主要是一個革命家。魯迅的根本價值,應當是他在小說創作中傳達出的對“國民劣根性”的深刻思考,應該是他為數不多的二十幾篇短篇小說所蘊含的深厚的思想根基,是他對人生的探索和對人性的叩問。魯迅比任何人都深沉地批判著、關注著、思索著我們這個民族的歷史、現實和未來。魯迅所有的深刻思考,所有的革命精神,都是通過小說等文學的形式而不是任何別的形式表達出來的,正因為此,魯迅對中國現代文學的貢獻是巨大而獨特的。這一點,是王富仁之后展開所有魯迅研究譜系的基本前提和原點,決定了他研究魯迅的方式、趨向和根本價值,關涉到王富仁“回到一個什么樣的魯迅”去,也關涉到為什么魯迅是“思想革命的鏡子”,而不是“政治革命的鏡子”等一系列根本性的問題。一個時期里,不少人都高呼過“回到魯迅本身”的口號,王富仁先生對魯迅小說的極其重視,告訴我們,“回到魯迅本身”究竟應該回到哪里:應該回到魯迅最有價值的小說創作中去,回到具有深刻思想和革命精神的小說家魯迅那兒去!只有真正懂得了魯迅小說的價值和意義,才能理解魯迅在中國現代歷史乃至當下和將來的價值和意義。

二

王富仁先生在方法論上的邏輯力量不僅體現在他對于核心節點的把握,還體現于他有一種宏觀掌控的能力和氣魄。王富仁先生曾在《中國現代文化指掌圖》中提出要“弄一個像地圖一樣的東西” ,這個“指掌圖”,意味著要在復雜中找到頭緒,在頭緒中還原細節,意味著要跳出問題看問題,既要看到“指”的線索,又要看到“掌”的豐富。更重要的是,這指掌之間的脈絡是相通的,是關聯的,是一種“活的”體系。

比如說他在《河流·湖泊·海灣——革命文學、京派文學、海派文學略說》一文中,以一種生動的比喻,用“河流”“湖泊”“海灣”三種形態,高度概括了革命文學、京派文學、海派文學三個流派的特征和生存狀況。江河湖海,都是水,但又在形態、環境等方面呈現出極大的差異性。作家都是魚,但在這三種不同形態的生態環境下,自然而然地呈現出了不同的創作傾向和特點。王富仁的這一闡述體現了兩個層面的考量:一是通過“魚”與“水”的關系,來看待作家與文學團體、流派的關系。魚離不開水,但時刻受著水流勢的影響,作家因為集結在一起發出更大的能量,但又因為這種“群體”性反過來受到牽制;二是通過“江河湖海”不同的形態來探測出革命文學、京派、海派三個流派在整個“水系”中呈現出的差別、聯系和互動。

再有,王富仁先生近些年提出的“新國學”也體現了這一點。“新國學”的提出并不是一個簡單的概念問題,而是牽涉到在當下“國學熱”的背景下,現代文學如何自處、傳統國學何以為繼的重要思考。這是在邏輯上借助打通中國現當代文化與古代文化的聯系,來揭示出中國文學發展根本路向的問題。中國的國學,是否就停留在了“五四”新文學爆發的前一刻?國學的傳統是否與“五四”以來的新文學傳統截然不同?顯然不是,任何傳統,都是一個時間性、發展性的概念,它的沉淀和延傳需要有相當的時間長度,也必然伴隨著動態的發展變化,“五四”以來的新文學,已經建構了自己新的文學傳統。而這一傳統,經過了一百年的沉淀,已經成為了傳統國學中的一部分。將“五四”新文學傳統納入國學傳統,不是為了讓國學變“新”,也不是讓新文學變“舊”,而在在于思考,這“新”與“舊”之間是否有共通的地方,中國文學的發展方向是否有一種整體性的品格?而新文學也有這種品格?王富仁用“新國學”的構想給予了上述這些問題一個確切的答復。就像他在《“新國學”論綱》里開章明義地說明的那樣:“新國學不是一個新的學術流派和學術團體的旗幟和口號,而是有關中國學術的觀念。”

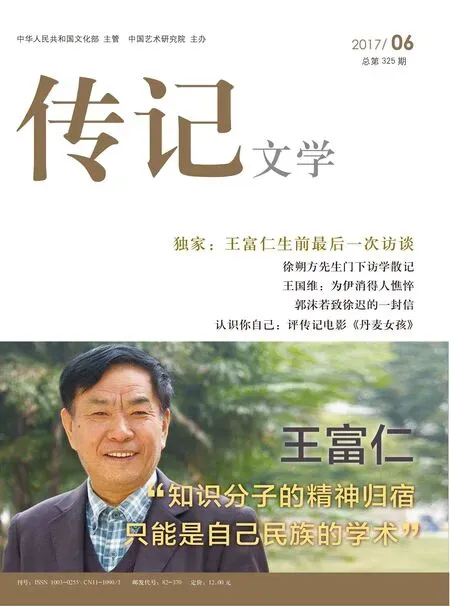

2005年,本文作者(右二)和王富仁先生(居中)在陜西師范大學參加“中國現當代文學研究前沿問題學術討論會”

三

近些年來,我研究的方向從現代文學,到京味文學與文化,再到左翼文學等,每一個對象各自都是一個復雜而豐富的存在。20世紀的中國文學,這么多的社團流派、這么多的文學論爭、這么多的文學思潮,相互影響,彼此關聯。京味文化的內容駁雜,牽連廣泛,僅“京”一字,就包含了地域、文學、民俗等各個方面,京味文學、京派文學、京味藝術、傳統京味、新京味,等等。左翼文學更是如此,左翼文學的重要特點,就是內容豐富、形態多樣、關系復雜,其發生發展形成了較為龐雜的關系。左翼文學背后的影響源是多重的,其所包含的內容也是駁雜的,如何理清左翼文學這種錯綜復雜的關系,如何梳理左翼文學的流脈與“枝杈”,是20世紀中國左翼文學研究面臨的重要問題。

這種復雜性和多變性給我們的研究帶來了很大的困難,站得太高,不免強調宏觀敘事而失真;看得太細,難免失之偏頗,陷入“只見蒼蠅、不見宇宙”的窘境。尤其就中國文學史的特點來說,思潮、運動、流派社團的作用,往往會影響到單個作家的創作和作品的產生,這些作家作品一方面有著獨特的個性和價值,另一方面又從來不是割裂孤立的。如何在保持對個體現象、文本作品的真實理解認識的同時能從具體文本作品出發,是非常重要的。而譜系學的研究方式就是在縱橫交錯、四方融匯、相互關聯之中,清晰地梳理出事物發展的流脈,準確地把握事物之間的互動關系,立體地觀照事物多層面的復雜關聯,深刻地揭示事物自身的本質。這實際上是深受王富仁先生在“思想的鏡子”“指掌圖”和“新國學”等研究方面所顯示出的學術邏輯的啟發。在王富仁先生的啟發下,我對譜系學與現代文學關系的研究有了一些新的清晰的看法,這主要體現在以下幾點:

一是建立文學和文化的價值判斷體系。拿中國文學的發展來講,從古至今誕生了許多優秀的文學作品,現在學界雖然有各種各樣的文學大系,但多集中于一種文學史的撰寫和作品選的選編。對于文學是如何從古至今發展流變的,沒有一個很好地呈現。有一點我們需要意識到的是,隨著時代的發展,誕生的作品會越來越多,文學史會越寫越厚。譜系學研究,就是立足于追根溯源、去粗取精,尋找文學自身的內在關系,在社會歷史價值和文學審美價值的雙重視角下,重新構建中國文學和文化經典的圖譜。

二是促進文學與文化的整體觀。整體觀的建立,可以建構一種互相之間的參照,一種系統對照的框架,并清楚地看到現象之間的內部關系。中國文學與文化在幾千年的發展變遷中呈現出不同的形態,但是不可否認的是,它們都具有某種共通的文化品質和特征,中國文學譜系的建構,有助于打破各個階段文學各自為陣尤其是新舊文學二元對立的局面,從整體著眼,加強對中國文學內在淵源的勾連與疏通。

三是關注到規律背后的差異性和偶然性。學術研究總是伴隨著挖掘和分析,致力于挖掘現象背后的規律,分析探尋規律的本質意義,最終達到一個提綱挈領的結論。但是這樣會導致一個問題,那就是一味追問規律和邏輯性,會遮蔽世界中一些邊緣存在和歷史本身的豐富性。在我們以往的文學研究中,或者由于意識形態的不同,或者由于審美觀念的各異,總會有一些文學問題被遮蔽。而文學譜系的研究以特定的文學的具體問題為中心,更關注文學內在的相互關系,因而往往能夠挖掘那些被隱藏、被埋葬的“文學遺跡”,使那些趨于碎片化的“文學遺跡”能夠重新出土,可以補充文學史書寫的缺失,讓文學的面貌和特征,變得更加豐富,更加個性化,更具歷史感和真實性。

將譜系學作為一種研究方式,是我從王富仁先生治學方式中獲得的啟發,用譜系學的理論和方法研究現代文學的復雜現象,得到了王富仁先生的熱情鼓勵。但我深知這是一項艱難的工作,作為一種比較前沿的理論,譜系學如何貼切和有效地應用到浩瀚繁雜的現象和資料中去,將是我目前和今后相當一段時間要繼續思索的問題。我將不遺余力地把這項研究做好,因為這里面有王富仁先生的啟發和鼓勵。在懷念和紀念王富仁先生的時候,我不想多講那些感情交往等方面的事情,用王富仁先生對我學術研究的啟示來表達對他永遠的敬意和懷念,我想這是王富仁先生所愿意看到的。

責任編輯/崔金麗