啟蒙是啟蒙者的悲劇

文 丁 帆

啟蒙是啟蒙者的悲劇

文 丁 帆

王富仁著《中國魯迅研究的歷史與現狀》書影

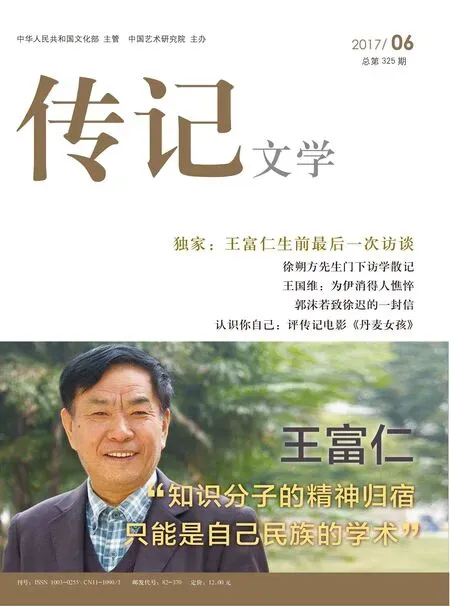

噩耗傳來,王富仁先生的形象在我的腦海里卻反而更加明晰起來了。作為百年來接過魯迅啟蒙火炬的領跑者之一,他的學術研究和傳導的啟蒙主義價值觀延續了四十年,其一生已經無愧了;他與這個世界的絕決方式是那樣的果敢和堅毅,卻讓我們這些茍活者有了些許警醒,在那些肩扛著閘門的人群中,尚有無新的啟蒙者去替補這份重任。如若啟蒙隊伍里還有前赴后繼者,富仁先生在天之靈也會像“魯迅先生笑了”(郭沫若先生語義反用)那樣欣慰的。

近四十年來,在高舉著啟蒙大纛的“京派”學者中,錢理群先生和王富仁先生無疑是旗幟性人物。盡管這四十年當中我們經歷了許許多多的文化風雨,我們經受了各種各樣中西觀念的沖擊,但是始終能夠堅持現代啟蒙精神,并矢志不渝地堅守魯迅先生文化批判價值立場者的隊伍卻是愈來愈稀少了,眼見著許多打著各式各樣旗號的“遺老后少”們成了政治與商品宴席上的座上客,他們卻坐在鐵屋子里的冷板凳上為中國現代文學的學術性和學理性繼續勘探著本是無路的荊棘小路。他們滔滔不絕的演講為無聲或喧囂的中國留下的是一種精神財富,盡管它在這個時代的回聲是微弱的,甚至有些空洞,但是,只要薪火尚在,歷史終究會做出公允的評判,他們的這些工作給我們從事中國現代文學研究工作的學人作出了榜樣。

其實,我與王富仁先生的交往并不是很多,私交也不是很深,但是,僅僅幾次的深談,就足可引為知己與同道者,這讓我對王富仁先生另眼相看。記得1985年文學研究所和文學評論雜志社在昌平的“愛智山莊”開辦了俗稱“黃埔一期”的研修班。作為班長,我有時負責接待講課的教師。王富仁先生那時還是一個剛剛獲得博士學位不久的年輕教師,然而,大家都被他的演講所折服了,許多人都說他思想的深刻性來自于他的才華,我卻不以為然。我認為,王富仁的學術思想之所以能夠洞穿中國文化的弊端,除了其批判力度外,不外乎兩個因素:一是同類文化文學的比照;二是毫不猶豫的價值立場。

首先,王富仁先生的知識結構與絕大多數從事中國現代文學者是不同的,其俄羅斯和蘇聯文化文學的滋養,就決定了他對中國現代文學研究的深度。因為百年來的中國文學始終是亦步亦趨地跟隨俄羅斯和蘇聯的足跡走下來的,尤其是蘇聯文化與文學左傾思潮,對中國文學帶來的影響既是顯在的,更是隱在的,關鍵的是中國現代文學的許多研究者對此習焉不察,一個缺乏文化和文學參照系的文學現象和文學史,是無法確定坐標的。誠然,我們絕大多數學者都是以中西文化和文學為參照系來確定坐標的,而這樣單一的坐標思維方法一旦成為一種慣性,就會使得我們的學術思維僵化,因為這種有著落差和反差的參照系追求的只是異質性比較,卻少了同構性的比照。因此,王富仁的知識結構和其深厚的俄羅斯文學修養使他的視野與眾不同,往往是在源頭上找到了其濫觴的因果關系。尤其是他對俄羅斯文學“黃金時代”批評巨擘別林斯基的推崇,就決定了他治學的批判價值立場的堅定性和獨特性,總是與那些時髦和時尚的西方現代和后現代的批評迥異,用冷兵器時代的矛去戳破當代文化堅硬的殼,看似有點堂吉訶德與風車作戰的沒落騎士的滑稽可笑,但這正是一個現代知識分子所缺乏的那種魯迅所倡導的韌性戰斗精神。我們不知道這是一個學者的幸還是不幸?

另一個讓王富仁先生的文章更加豐富和深刻的因素就在于他能夠清晰地厘定“我們”與“他們”的陣線。記得他在一次中國現代文學研究會所作過的一個主題報告里,明確地提出了這樣的觀念。以我淺顯的理解,王富仁先生這樣的提法就是明確了在十分復雜的文化環境中,一個知識分子所應該秉持的文化價值立場——既不做“單純的傳聲筒”,也不做商品和消費文化的奴隸。對這種“坐穩了奴隸”的所謂現代知識分子的不屑時常隱晦地表達在自己的文章和演講中,幾乎成為王富仁先生的一種思維慣性,也就是錢理群先生最終概括為的那種“精致的利己主義者”導致的中國知識分子群落真正的潰退,所以,僅存的“我們”尚有多少呢,多乎哉,不多也!到處都是倒戈的“他們”,“我們”死在路上,“他們”生在金碧輝煌的后現代的途中,抑或又活在金光大道的舊文化的中興之中。“我們”不能自已,“他們”春風得意,這是你撒手人寰的理由嗎?嗚呼哀哉!富仁先生,你是在天堂中彷徨,還是在地獄里吶喊?

王富仁先生對魯迅的理解有著與眾不同的解釋,然而最為精辟也是最切近魯迅思想本質特征的是“人性的發展是魯迅終身追求的目標……這種批評不是依照西方的文化價值觀念,宣傳西方的某些固定的思想,而是對中國傳統文化的一種新的解讀、反駁和批判,尤其是對儒家文化的一種批判”。這就是魯迅“掊物質而張靈明,任個性而排眾數”的獨特闡釋,這就是他認為的“魯迅的思想一直未被真正的重視”的結果。我以為王富仁先生此話背后的隱語應該是:在魯迅逝世后的80年來,魯迅研究從來就沒有冷落過,一直是一個熱門的研究領域,也成為了一種顯學,但是,魯迅先生的文化遺產始終是被當做時尚思想潮流的工具來使用的,魯迅研究的泛化和庸俗化使得我們在魯迅研究上的實用主義思潮抬頭。凡此種種,讓王富仁這樣的學者就不得不擔心魯迅研究走上歧途,這種擔心恐怕不是沒有道理的。王先生認為知識分子有三種價值立場:公民立場、同類立場和老師立場。我以為最適合的還是啟蒙的傳道授業的老師立場,當然“教師爺”的頭銜卻是萬萬不可以戴上的,那樣就違背了現代啟蒙的初衷了。

王富仁先生說他是一個“沒有文化家鄉的人”,他既是“北方文化的叛徒”,又是南方文化曲折隱晦的詬病者。以我的理解,王富仁先生對那種工具性的宏大意識形態敘事是有保留意見的,同時又對那種曲曲彎彎、絮絮叨叨的文本細讀卻不能清晰地表達自己觀念的研究工作提出了意見。其實,他是一個有文化家鄉的人,因為他的文化家鄉落在了魯迅所倡導的人性家鄉之中,所以他才是一切反人性文化的叛徒!

王富仁先生以他的那種特別方式與世界告別,也許許多人不可理解,但是,我以為這亦是知識分子面對世界的另一種選擇,這種選擇雖不為大勇者所為,卻也表現出了一個智者看破紅塵、回歸自然的理性。

作為一個啟蒙的教師,他也許在那個冷月的夜晚復讀了魯迅的詩歌“兩間余一卒,荷戟獨彷徨”,在悲觀的意緒之中,他便選擇了他應該選擇的告別方式。

于是,似乎啟蒙往往是啟蒙者的悲劇。

本文作者為王富仁先生所書挽聯

責任編輯/崔金麗