民族學術的守護者

⊙ 本刊編輯部

民族學術的守護者

⊙ 本刊編輯部

王富仁先生說:“魯迅給了我生命,我的生命就是要維護魯迅文化的價值。維護住魯迅,就有我自己的存在價值。維護不住魯迅,我王富仁就是一個毫無價值的人。”而所謂“魯迅給予的生命”,即是指魯迅使他成為了真正意義上的“獨立知識分子”——“盡管我很弱小,但我在精神上并不萎靡。我站著走到死,我不會跪著爬著上前走一步。這是一個最根本的東西,是魯迅給了我一種內在的精神力量。”

正是這位魯迅思想的“護法者”,在2017年5月2日,默默熄滅了他自己的生命之燈。有人說,他是“遠接五四,近接八十年代的一個學者”;有人說,他是說人話的真學人。讀他的文字,仿佛跨入一個精神的草原,有“透透氣”的感覺;有人說,他是不寫詩的大詩人;有人哀傷,那個高喊“五四萬歲”的人去了;有人感嘆,就中國現代文學研究而言,也許“最好的時代已經過去了”……

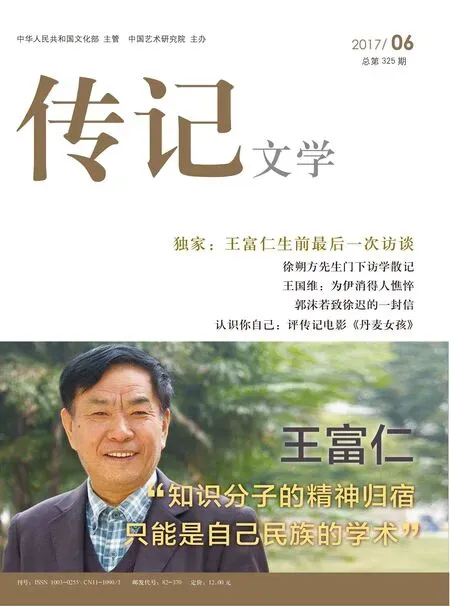

1980年代,王富仁以“中國反封建思想革命”的全新視角闡釋魯迅小說,被認為是中國魯迅研究史上里程碑式的成果和新時期中國文壇思想啟蒙的重要標志。此后,他又致力于中國現代思想文化研究、中國左翼文學研究,近年更倡導“新國學”理念,身體力行投入基礎語文教育研究,成就斐然。他的去世,是當代中國學界的重大損失。本刊2017年第6期“中國思想肖像”欄目集齊王富仁生前同門、摯友、學生共九篇紀念文章,以彰先生思想,以存先生風骨。

吳福輝在《生命因悲哀而莊嚴》一文中肯定王富仁是“文革”后的第一代學者中最優秀的代表之一。在他記憶中定格的王富仁獨特的講話風格是“一種閑聊,絮絮的,拉不斷扯不彎的”,正如人們現在對他的延綿不絕的思念之情。

金宏達的《我們的“讀博”歲月》一文,仿佛引領我們回到了黃金般的1980年代,兩個并不那么“青蔥”的老博士相知相守“侃大山”,秉燭挑燈“搞魯研”,如今三十年時光唏噓,往事溯同窗,惟嘆“談笑應曾遺珠玉,吶喊期可醒愚蒙”。

在《送別富仁》一文中,趙園筆下的王富仁是“和光同塵”“不立崖岸”,與人“無町畦”。同為“五四之子”的“金石之交”,學術只是因緣,而非紐帶。在痛定思痛、哀而不傷之間,需要告別的,只是那共同走過的一段歲月。

丁帆在《啟蒙是啟蒙者的悲劇》一文中提出了“茍活者的警醒”,他認為王富仁作為百年來接過魯迅啟蒙火炬的領跑者之一,其學術研究和傳導的啟蒙主義價值觀已延續了四十年。在那些肩扛著閘門的人群中,應該有新的啟蒙者加入,替補這份沉甸甸的責任。

楊聯芬在《“人”與“愛”》一文中,通過生活中幾件極平常而瑣屑的小事,給我們講述了一個富有真實性情與血肉的王富仁。如果說“人”的觀念,是其學術思想的價值核心;那么關于“愛”的論述,則是他為中國文化走出困境所錐心設想的路徑。

劉勇、郝思聰在《淺論王富仁先生學術研究的邏輯力量》一文中,介紹了王富仁在“思想的鏡子”“指掌圖”“新國學”等研究方面所顯示出的學術邏輯,并指出王富仁在方法論上的邏輯力量一方面體現在對于核心節點的把握,另一方面還體現在其宏觀掌控的能力和氣魄。

沈慶利在《他譜寫了人生最壯美的華章》一文中,回顧了其與“王師”相識、相交和相知的二十年細微點滴,為我們還原了一個學生眼中“原生”狀態的王富仁形象。

孫萌的《魯迅改變了我的一生》是王富仁生前接受的最后一次訪談。在魯迅賦予意義的生命征程中,王富仁留下了“我這一生,我還不感覺到遺憾”的人生結語。先生音容猶在,風骨永存。

韓衛娟的《王富仁和基礎語文教育》一文,介紹了王富仁在基礎語文教育研究方面,用力頗深且成就卓著。他提出的“教師主體論”與師生應建立“關愛共生”關系的主張為基礎語文教育研究別開一境界。

“三十年來,闡魯迅遺產而不倦,延五四精神于學林。忍而見勇,憂而多智,以敏悟之語溫暖世人。中國知識分子的傲骨與才學融化一體,內心的偉岸與深廣,引無數后學者苦渡迷津。”作為新中國培養的第一位文學博士,被譽為“魯迅精神的‘守夜人’”的王富仁先生走了,然而他鏗鏘有力的話語依然響徹耳畔:“我們每一個人,都是這個世界的‘過客’,關鍵在于,我們如何像魯迅一樣,活得更有意義一些,活得更像一個人。”沉重的閘門已被先行者扛起,“立人”,就是要中國人都成為有思想、有個性、有骨氣、有人格的人。——這就是在今天告別王富仁后,我們所要牢記的“茍活者的警醒”與“幸存者的責任”。