文化治理視閾下公共文化服務可獲得性研究

李培歌

(西華師范大學管理學院 四川南充 637000)

文化治理視閾下公共文化服務可獲得性研究

李培歌

(西華師范大學管理學院 四川南充 637000)

公共文化服務的可獲得性是構建公共文化服務體系的基礎,隨著“文化福利”觀到“文化治理”觀的遞進,當前公共文化服務可獲得性的衡量不再只涵蓋公共文化設施的覆蓋率及公共文化活動次數兩個顯性指標,而是以“適合度”為切入點,強調公共文化服務體系對人們文化權利、需求的切實保障,將供給結構,國家政策、法規等作為衡量可獲得性的重要維度。因此在文化治理視閾下保障公共文化服務的可獲得性應發揮國家政策的顯、隱性價值,形成以政府為主導的,以人民文化需求為出發點,統籌社會力量,形成上下交匯、創新互動的公共文化服務體系構建氛圍。

可獲得性;文化治理;公共文化服務

公共文化服務是由以政府為主體的權威社會資源分配者協同社會力量,為滿足民眾的文化需求而提供的純公共物品和準公共物品,以達到引導民眾樹立正確的生活倫理與公共精神的文化治理行為。而公共文化服務的可獲得性,作為公共文化服務發展的基石,不僅可以向區域、城鄉不均化問題的解決注入新的活力,而且對民眾對政府的合法性認同,民眾公共精神及生活倫理的塑造,社會焦慮的緩解,社會上升渠道拓展及社會固化的防治都具有重要的意義。[1]傳統的公共文化可獲得性是以政府為主導的主要供給者提供公共文化設施及組織公共文化活動,是一種提供主體單一的自上而下的行政邏輯基礎性、福利性服務。而文化治理視闕下的公共文化服務可獲得性強調的是一種有關“適合度”的雙方互動行為,主要是以公共文化服務系統滿足人民大眾文化需求為基礎,鼓勵、引導社會力量參與,上下交匯的互動式的權益性服務。

一、我國公共文化服務可獲得性發展理念的演進

我國“傳統”公共文化服務的發展觀念,主要有“文化福利”觀及“文化權利”觀。最早在我國流行的“文化福利”觀是由推行公共文化服務較早的城市深圳市在相關的報道中提出的,后被推廣。有關“福利”在經濟學中主要是指運用于企業激勵性的薪酬制度,即以提供“帶薪假期”“過節禮物”等方式,來激發員工的積極性,增加員工歸屬感的行動。而在政治學中“福利”主要是保障人們的基本生活及戰時物資,而由政府利用、分配“社會總和”的行為。因而“文化福利”主要強調的是政府包辦文化,對公民文化的需求,進行普適性的提供。在“文化福利”觀視域下,公共文化服務的提供主要是由中央規劃,各行政級別層層下放的一種推廣性行為,缺乏人們的參與,這也是造成我國設施建設主要靠政府,提供主體單一的主要原因,而人們只能選擇被動的接受,這種倒逼機制使人們喪失了主體地位,不利于人們主體意識的發揮。關于“文化權利”最早源于1997年我國簽署《經濟、社會及文化權利國際公約》,將公民獲得文化的需求,作為一項基本權利來保障,這較于“文化福利”觀念有很大進步,即不再認為公民獲得文化的需求是一種“福利”形式,可有可無,服務的提供主要看政府“心情”,而是以法律的形式,規定了公民有接受文化的權利,除特殊原因外,是與生俱來的不可剝奪的,但是作為“文化權利”的觀念,就必須有相應的義務來對應,只強調權利,會忽視人們公共精神的塑造,這與我國的國家性質不相匹配,也有悖與我國的人文、道德理念。傳統文化視域下公共文化服務可獲得性,主要以公共文化設施數量及公共文化活動次數來衡量,保障公共文化的可獲性,加強基礎設施建設,舉辦公共文化活動是關鍵,他們認為人們想讀書卻沒有圖書館,想豐富文化業余生活卻無人舉辦,所需求的公共文化產品卻沒有人提供,這是不行的,因為公共文化設施及文化活動次數是人們將文化“物化”的主要方式和手段,因此必須要強化公共文化基礎設施,創新、豐富供給主體隊伍建設。

“文化治理”是國家通過采取一系列政策措施和制度安排,利用和借助文化的功能用以克服與解決國家發展中問題的工具化,對象是政治、經濟、社會和文化,主體是政府和社會,政府發揮主導作用,社會參與共治。”[1]其特征主要涵蓋以下2個方面:1.人們獲取公共文化服務的權利,是否有相關的政策、法規作為保障,人們是否有意愿與能力接受公共文化服務;2.是否有相關的供給主體及公共文化設施、活動滿足人們的基本文化需求。因此在文化治理下,公共文化可獲得性政策、法規的構建,不再是“文化福利”觀念下,單一、人文性的提供,不升級到法制理念;也不是“文化權利”下,只注重人們權利的保障,而忽視在公共性價值的規約下,人們應履行的相應義務,而是在不忽視國家合法的政治暴力下,在政策的制定時必須要以人民大眾的根本利益為出發點,將社會進步與社會公平原則相結合,注重公民參與和專家專業知識,豐富政策內容,以法律形式保障人們的文化權利,創新供給主體,豐富公共文化產品內容,同時傳播主流文化價值,矯正社會文化趣味,從而確保公共文化的可獲得性。

二、我國公共文化服務可獲得性發展概況及存在問題分析

在傳統視域下,我國公共文化服務在公共文化設施網絡覆蓋的建設中區的了一定的成績。根據中華人民共和國文化部文化事業統計公報,“十二五”期間,我國公共文化服務的各項相關指標有了顯著增長。截止到2015年,全國公共圖書館有3139個,人民群眾文化機構有44291個,群眾開展文化活動次數由2012年的121.13萬次增加到了2015年的166.39萬次,群眾文化活動機構的人數也呈不斷上升趨勢。[2]然而,根據相關統計數據,我國公共文化設施、公共文化活動、隊伍建設中仍然存在著一些問題:

1.公共文化設施覆蓋人均少,財政保障不到位。以公共圖書館的覆蓋率為例,截止到2015年年末全國共有公共圖書館3139個,而根據國際圖書館協會《公共圖書館》標準規定,應以4公里服務半徑為依托,確保每5萬人擁有一所圖書館,我國有13.6億人口,大約是每43.3萬人擁有一座圖書館,這遠遠不符合國際標準。另外,根據財政部近五年的財政決算報告中的公共預算支出決算表來看,我國用于文化與體育傳媒支出分別為1713.4億元、2178.83億元、2267.54億元、2753.39億元3090.8億元雖然投入總量逐年增加,但是占一般公共預算支出的比例遠遠低于外交、國防、教育等方面的支出,如2015年的文化與體育傳媒支出僅占一般公共預算支出的1.8%.。另外公共文化活動少,形式單調。

2.公共文化設施供給主體單一,供需契合度低。長久以來我國實行的是以政府為主導的,自上而下的行政邏輯式供給模式,由中央總體規劃層層下達到基層政府,基層政府只是機械的履行上級的行政任務,完成國家的宏觀性指導,沒有依據地方的特色和現實情況進行彈性調動,供需契合度出現偏差,這不僅造成了有限公共文化資源的浪費,也影響了公共文化正外部效益的發揮。

3.高雅文化,公益性文化發展緩慢,機構從業人員結構不協調。根據中華人民共和國文化部發展公報,從2012—2015年展覽占群眾文化活動的百分比為9.48%,10.68%,8.9%,8.4%公益性講座占群眾文化活動比為1.72%,1.82%,1.74%,1.68%,這兩項群眾文化活動的舉辦次數都呈下降趨勢,且占總活動次數的比例低。由此可見,我國高雅文化,公益性文化發展緩慢。另外,群眾文化機構人數雖呈上升趨勢,但是從業人員結構呈金字塔式發展,結構不協調,高級及中級群眾文化服務人員所占數量少。[3]

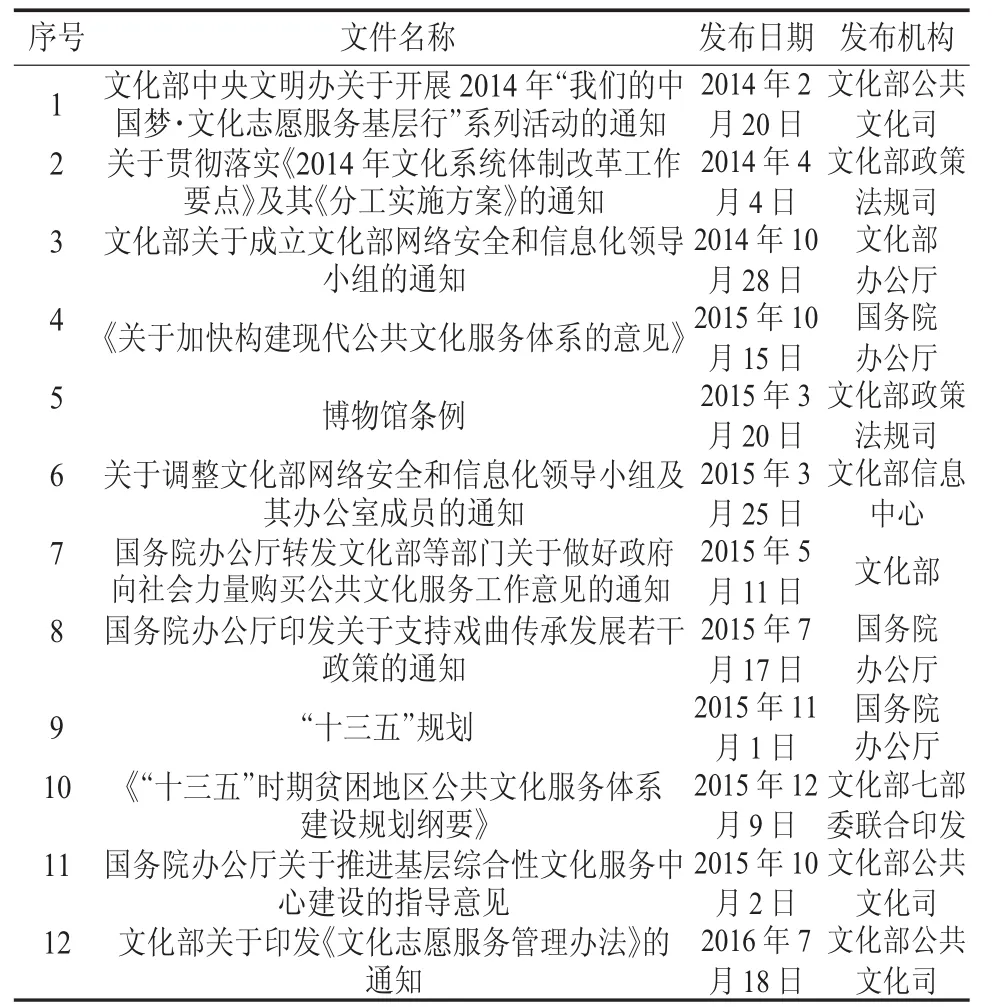

在文化治理視域下,公共文化政策也是公共文化可獲得性的一項關鍵因素,政策的傾向、改動會直接導致資源流向的改變。據不完全統計,近3年來我國出臺有關于公共文化服務的相關文件共12條(如表1),主要聚焦在公共文化服務體系構建中城鄉均等化問題、特殊群體的基本文化益保障、文化設施網絡的構建及基層志愿者服務等,其中有關公共文化服務體系構建的基礎設施網絡的覆蓋及基層文化志愿者服務的文件共8條,占近3年文件的67%。我國公共文化政策、法規仍然存在著許多不足:

1.公共文化服務政策數量少,內容不健全。從政策數量上看,2014年到2016年有關公共文化服務的國家級政策法規有且僅有12條,相較于經濟政策、社會政策等來看數量少。從內容上來看,有關政策雖然強調了要推進對貧困地區公共文化服務體系的構建,但是缺乏有關政策的執行、監督方面的配套制度與法規。此外尚缺乏有關弱勢群體文化權益保障、互聯網在公共文化服務中的利用等方面的內容。

2.公共文化服務法規,法律不健全。當前我國憲法雖明確規定了人們的公共文化權利,但是對人們公共文化服務、對公共文化設施建設使用等相關法律法規并不完善。《中華人民共和國公共文化服務保障法》雖然在2016年12月25日十二屆人大常委會上以高票通過,但是相關的宣傳,實施,貫徹工作有待進一步推進,此外公共圖書館法、博物館條例,也僅僅停留在條例階段,沒有成為相關的法律條文。

3.政策內容特色性不強,互動表達渠道不暢,監督體系不健全。當前我國有關公共文化服務的政策內容由原來的集中在以政府為主導的公共文化基礎性建設逐漸向倡導社會力量購買公共文化服務,吸納志愿者等多方共同構建公共文化服務轉變。政府對形成以政府為主導的,多方力量參與的協同共建模式十分期待;但是政策對于社會力量的進入,并沒有相關的機制保障,這不利于對社會力量的調動。另外在政策制定的對話機制不健全,公民與政府間對于文化需求的表達渠道狹窄。

表1 2012-2014公共文化政策

三、文化治理視閾下公共文化可獲得性保障

“文化治理”即主要是把治理理念,引入公共文化服務體系的構建中,擺脫原來單一供給的固定模式,強調多方參與,共同投身于公共文化服務體系的建設中。在文化治理視閾下,要注重改變我國單一的供給主體和供給結構,合理利用資源,吸引多方參與,創新供給方式。

1.盤活存量,保障硬設施,重視軟文化。當前我國公共文化設施人均覆蓋面積少,造成這一現象的主要原因,除了當前公共文化服務體系的構建仍不完善外,也與我國人口基數大,基層政府鄉鎮綜合文化活動站較多沒有投入運營分不開;因此在現階段政府對于公共文化設施構建的投入應從粗放式投入轉到集約式經營,在農村,對現有的公共文化設施,應盤活存量,維護調整,集中管理;在城市,應在保障現有公共文化設施維護的基礎上,鼓勵、引導群眾參與,以社區為單位,充分滿足其偏好需求,構建社區設施,創建社區文化,從而保障公共文化硬設施。資金短缺是提供公共文化服務的普遍性障礙之一,更是阻礙公共文化服務可獲性的主要障礙,因此一方面需要政府加大對公共文化服務財政資金投入量,另一方面更需要結合公共文化服務這一產品的特殊性,重視軟文化構建,利用公共文化產品的外溢性特征,以最小的投入發揮公共文化服務的正外部效應例如利用網絡瀏覽器推送,微信平臺建設等倡導正確的主流價值觀,弘揚社會主義核心價值觀,引導人們樹立正確的文化消費觀,采用點單式、菜單式服務,避免資源的浪費;

2.豐富供給主體,創新供給方式。眾人拾柴火焰高,為保障公共文化服務的可獲得性,必須創新主體隊伍,改變由政府包辦的局面,轉向鼓勵、引導和支持,第三組織、企業、及人民的參與,推動社會力量購買公共文化服務,推進基層志愿服務建設,形成全民共建局面。比如要放寬公共文化服務市場的準入原則,利用財政、稅收補貼等方式吸納企業的加入,也可以使民間組織參與公共文化設施的構建,政府做好監督工作;另外對于共文化活動的舉辦,應以政府引導,群眾共自建為主要方式,充分發揮人民群眾參與、創造權,激發其主體意識;對于偏好性強的公共文化設施,應充分發揮市場對資源的自我調節作用;此外要改變傳統的供給方式不僅采用采用BT(build transfer)建設-轉讓;BOT(build operate transfer)即建設-經營-轉讓等方式,更要引入PPP(Public-private Partnership)即政府與社會資本合作參與合作構建的方式;這一方面吸納了非政府資金,減輕了政府的財政壓力,另一方面使社會閑置資源得到有效利用。

3.優化人員結構,豐富文化活動內容。保障公共文化的可獲得性,豐富文化活動內容,使高雅文化不字高價,保障公益性文化發展,吸引高素質人才,優化人員結構是必經之路。此外人員隊伍的創新,不僅可以為公共文化活動的開展提供新方法、新內容,也可以凈化文化隊伍,弘揚健康文化傳播方式。

我國的歷史實踐證明,任何公共性事務的興起和發展都離不開國家政策的引導、扶持、及促進;公共文化由于其特有的社會效益,需要作為“對全社會的價值所作的權威性分配”[4]的公共政策進行引導和支持,因此,在文化治理視閾下,必須加強公共文化可獲性政策、法規構建。

1.豐富公共文化服務政策內容,保證政策的連續性。從上文可以看出傳統視域下有關公共文化的政策多是一種強調人們文化權益保障的基礎性政策,其內容主要涵蓋配合國家重大惠民工程建設,公共文化硬設施的覆蓋等相關政策文件,而文化治理視域下的公共文化政策,不僅注重人們文化權益的保障,更加強調人們主體意識,責任精神;即不僅僅只是自上而下的精英、專家文化政策的推行,而是強調人們參與性互動、以人們的需求為出發點,滿足人們的多樣需求,豐富政策內容,這就須注重公共文化服務“硬”建設,構建公共文化“軟”服務,如要對社會力量購買公共文化相關方式、路徑進行明確規定做好掌舵者的角色,另外要對公共文化服務隊伍構建進行相關的政策指導,如鼓勵、引導公共文化服務志愿者隊伍的構建。

2.加快公共文化服務政策、法規網絡覆蓋。目前關于我國公共文化服務的法律、法規主要有廣播、電視、體育設施,以及圖書館及綜合文化站等相關內容,如《廣播電視管理條例》《公共文化體育設施條例》《公共圖書館建設標準》等,并沒有上升到國家層面的法律、而近期確定的《中華人民共和國公共文化服務保障法》,并未滲透到基層,因此在文化治理視閾下為保障公共文化的可獲得性,必須加強有關文化機構管理的立法。另外文化治理,強調社會各界力量協同治理,因此要特別注重弱勢群體的可獲性保障,對流動人口、留守群體、殘疾人士、婦女、兒童的文化權益保障,必須以法律來強制實施和保障,這是確保人們可獲性的主要方法之一。

3.簡政放權,健全溝通渠道,完善監督體系。鼓勵地方特色文件、政策,將公共文化的可獲得性切實提上日程,依據地方特色,構建地方特色條例,引起人們對公共文化服務的重視,使中央、到地方不斷領會會議精神。加強相關文件內容的宣傳、解讀,讓人們大眾關注政策、理解政策、積極參與到政策制定中來。此外公共文化可獲得性的保障離不開政府主導、社會力量的參與與構建,因此必須要拓寬民眾與政府間的溝通渠道,不僅要以第三組織,社會力量為橋梁,更要建立民眾與政府之間的對話機制;要確保公共文化政策實施的監督體系,將體制內與體制外監督體系并行,尤其是要健全體制外監督體系,確保政策的制定,實施都有體制機制保障。將互聯網、云計算引入到監督體系中,充分利用云端來測評相關政策的績效。

四、結束語

公共物品理論認為,在市場經濟運行中,由于市場失靈現象的存在會導致生產或者消費的無效率,而公共物品特有的非排他性和非競爭性,使得政府必須參與其中,發揮其調節作用;新公共服務理論認為,當前政府不再是掌舵者,而應是作為從公民權利和公民利益出發,滿足其需求的服務者,從以上兩種觀點可以看出保障公共文化服務的可獲得性,政府這一主體不可缺席;但是政府應注意參與方式,以文化治理理念為切入點,結合我國市場經濟體制運行的良好狀況及人們日益豐富的精神文化需求,在當前必須要形成以政府為主導的,社會各界參與的多元協同治理局面,即提供主體要多元,提供方式應是上下結合的協同交匯模式,提供內容應是以人們的而需求為出發點,以公共性精神的培育為目的,多層次、結構,供需相稱的文化產品。而政府應逐漸放手,盡量讓無形的手發揮主要作用,政府做好,引導、監督工作,從而確保公共文化的可獲得性,激發公共文化的正外部效應,促進社會全面發展。

[1]胡惠林,國家文化治理:發展文化產業的新維度[J].學術月刊,2012(5):29.

[2]文化部財務司.2012-2015中華人民共和國文化部文化發展統計公報[EB/OL].http://zwgk.mcprc.gov.cn/.

[3]文化部財務司.2012-2015中華人民共和國文化部文化發展統計公報[EB/OL].http://zwgk.mcprc.gov.cn/.

[4]Easton.ThePoliticalsystem[D].NewYork:Knopf.1953:129.

[責任編輯 楊賀]

G252

A

2095-0438(2017)06-0013-04

2017-02-22

李培歌(1992-),女,河南汝州人,西華師范大學碩士研究生,研究方向:社會治理、公共文化。