民國舊影頤和路:南京政府的精英社區

劉瀛璐

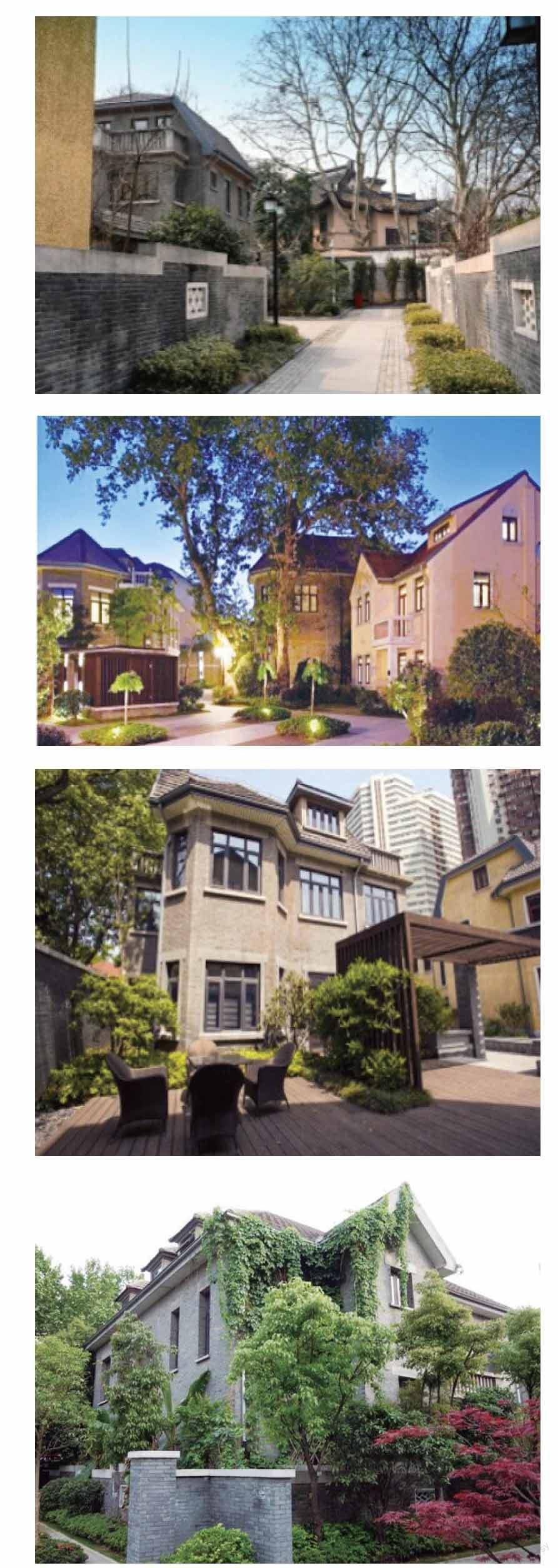

到了南京,從總統府出發,沿中山路向西繞過南京大學鼓樓校區,再往北一拐,就到了頤和路,不過十幾分鐘車程。梧桐斂去喧囂,延伸出布滿民國建筑的寂靜街區,恍如隔世。不同于習慣了在游客面前“拋頭露面”的總統府,頤和路公館區更像“養在深閨”。2014年底,繼午門、外灘18號等項目之后,聯合國教科文組織將中國第15個亞太地區文化遺產獎頒給了頤和公館區,姍姍來遲,卻實至名歸。

“民國建筑看南京”的說法,早已有之。從1927年到1949年,南京國民政府花了22年的時間在此安家落戶,又匆忙離去,帶不走的官邸、宅第與都城一起,進入歷史。朱自清說:“逛南京就像逛古董鋪子,到處都有些時代侵蝕的遺痕。你可以摩挲,可以憑吊,可以悠然遐想。”

建設模范新首都

孫中山鐘情南京,從《建國方略》中就可以看得出來:“三種天工,鐘毓一處,在世界之大都市,難覓此佳境也。”但在國民政府定都之前,南京城“水不清,燈不明,路不平”,破敗不堪。“建設模范首都”提上日程后,自六朝、南唐、明初以來的第四次建筑高潮在南京城高調展開。

1928年,國民政府專門成立首都建設委員會,蔣介石任主席,孫科和孔祥熙任主任。憑借剛剛與美國建立的外交關系,又聘請美國建筑師墨菲、古力冶為建筑顧問,安排清華留美學生呂彥直(中山陵設計者)為其助手,共同主持制定《首都計劃》。序言中寫道,編制該計劃的目的,并非要將首都建成“發號施令之中樞”,而是“文化精華之所薈萃”;既“本諸歐美科學之原則”,又要兼顧“吾國美術之優點”。

耗時一年多,1929年12月31日,《首都計劃》正式公布,包括人口預測、功能分區、交通計劃方方面面。盡管由于后期經費不足和抗戰爆發,許多內容沒能實現,卻奠定了今天的城市格局。視“居住為人類生活之大端”,《計劃》將南京住宅劃分為四個等級。第一等級建別墅和花園洋房;第二、三等級建公寓、普通樓房;第四等級為棚戶區。到1933年,只有第一住宅區按計劃實施,一批樣式新穎、風格別致的花園洋房陸續建成。能進入“高級社區”的住戶,除了政府要員,便是外國使節,非富即貴,人們自然將這里稱作公館區。公館區位于江蘇路、寧海路、北京西路、西康路和寧夏路之間,總面積69萬平方米,想象一下72萬平方米的故宮,頤和路公館區的大小也就不難得知。區內道路多用風景名勝命名,頤和路為中軸,瑯琊路和牯嶺路與其十字相交,赤壁路、珞珈路、靈隱路、天竺路、普陀路、莫干路、寧海路穿插其中,將頤和路公館區自然分隔成片。獲得文化遺產保護獎的就是第十二片區。

20世紀30年代,一批歐美留學建筑師歸國,一時間各種建筑流派競相登場,僅在頤和公館區內,西班牙式、法國孟莎式、英國都鐸式、美國鄉村別墅式等等建筑風格紛紛出現,這里不僅成了達官貴人買房置地的首選,也成了海歸設計師的處女秀場。造就了整個頤和路公館區1700多戶宅院,幾乎沒有任何一家風格重復的盛況。可想建就要拆,民眾因為不滿補償地價,反對拆遷,常常聚眾抗議。市長、警察廳長親自下令警察帶走“最兇悍者八人”訊問,而工程照常進行。并威脅,今后再有示威者,將“以妨害公務論罪,送由法院依法懲處”。有些人趁機做起了房地產生意,建起一組別墅供出租,當時除了美、英、日、法、蘇等大國自建大使館,多數外國使館都是租用私人公館使用。

考慮到高級住宅區“服務對象”之重,更關乎國民政府的“面子”問題,《首都計劃》對第一住宅區提出明確規劃建設要求,高端、大氣、上檔次是必需的:只占南京總戶數4.6%的社區,平均每戶建筑面積不得小于400平方米;院落作為組成社區的基本單元,必須一面臨街,方便又安靜;住宅不得相連;旁院寬度最少5米,后院深度最少8米,前院深度最少7米;樓宇高度不得超過3層,或11米;路旁鋪草植樹,以增景致;區內有完整的供水與排水系統,警衛室、車庫、水電、冷暖和衛生設備齊全。當時自來水供給十分緊張,到1937年,全市還只有3800多戶能用上自來水,而這一區的自來水很早就直接入戶了。此外,按照《計劃》,學校、商店、銀行、郵政局、電報局、娛樂場所、菜市場、警察局,都在必備“配套設施”名單之上。

1935年《首都志》記載,首都新住宅區,已經不見“昔日荒煙蔓草景象”。青磚黛瓦,深院洋樓,梧桐樹掩飾著黃色的院墻,幾年之內,頤和路公館區初現規模。但這種熱情和建筑盛況也僅僅持續了十年,1937年日軍占領南京,汪偽政權下,《首都計劃》的調整和編制不痛不癢,城市建設也只能用來粉飾太平。

一條頤和路,半部民國史

1932年元旦,陳誠與宋美齡干女兒譚祥在“勵志社”舉行婚禮后,入住普陀路10號。此次安家由宋美齡資助,屋內家具也是宋美齡親自監工,地板是美國進口紅松木,不蛀不蝕越擦越亮。1945年抗戰勝利后,陳誠被派到東北戰場,但已無力回天,國民黨內聲討陳誠敗績的聲音此起彼伏,甚至有人提出“殺陳誠以謝天下”。1948年,陳誠前往上海治療胃疾,整理行裝時,站在院中,細細打量著自己住了十幾年的別墅,得失成敗,涌上心頭。從上海去往臺灣后,普陀路10號,陳誠再也沒能回來。在頤和路公館區的家家戶戶中,這樣的故事,隨時都在上演。

“一條頤和路,半部民國史”的說法,并不夸張。當時《北洋畫報》刊載“今日之南京,官兒多,衙門少;要人多,住房少。因要人多,住房少,各部長各委員,乃不得不在滬設置宅第,奔波滬寧。”定都南京后,新貴云集,各省主席、各戰區司令、建交國家的公使人員,都在擇地建宅。頤和路公館區,生而逢時。

入住公館區的人物,在民國史上都有跡可循。汪精衛住在頤和路38號,隔壁34號是國民黨中央軍“八大金剛”之首顧祝同的家;蔣介石專門為“文膽”陳布雷物色的宅院,在頤和路6號,但陳只住了一年,就舉家遷往重慶;特務頭子毛人鳳住在珞珈路3號,張學良曾被關押至此;1949年,國共談判期間,“山西土皇帝”閻錫山不敢回太原,請求李宗仁撥了頤和路8號暫為居住,7天后倉皇而逃;湯恩伯任陸軍副司令兼南京警備司令后,以妻之名,花了2500萬國幣購得珞珈路5號作為湯公館。竺可楨、黃仁霖、鄭介民、周佛海等等角色,都在頤和路公館區置辦了房產,有好鄰居,有死對頭。短短頤和路,民國小劇場,上演一出出恩怨交錯,悲歡離合。

與國民政府建立外交關系的國家,大使級有31個,公使級有18個,大大小小49個大使館或公使館,分布在頤和路、寧海路、江蘇路等路段。這些建筑多以當時歐美流行的摩登花園小洋樓風格為主,采用鋼筋混凝土結構,外部寬敞,內部實用。異國風情交相輝映,成了第一個使館區樣板。西康路33號的美國大使館,由三幢造型相同、規模相等的西式樓房和三幢西式平房構成,每幢樓房建筑面積936平方米。由于美國在國共對立雙方中充當調停人的角色,美國大使館也就成了世人矚目的焦點,門庭若市,很多大人物來此斡旋談判。1949年4月23日,南京解放。1950年2月18日,美國政府最后一名外交官培根離開南京返回美國。

解放初始,人去樓空,公館多成無主之地,一度被荒廢,被政府接管改造后,一部分分配給軍政官員居住,另一部分做了江蘇省省級機關辦公用地。20世紀80年代中期,有關部門開始出臺政策對其修葺。如今,多數院落或鐵門緊鎖,或有衛兵守衛,很難入內。院墻之后的主人故事,也隨之封存。

汪精衛公館:

“開偽國偽黨偽民之大業”

南京解放之前,國民政府組織接收委員會,準備對汪精衛“政府”本身以及個人財物進行全面接收。清點后,與汪精衛相關之房屋,約有6處,分布在頤和路、瑯邪路和西康路,狡兔三窟,其中以頤和路38號最為有名。汪精衛在南京,最早借住在中山北路“孫科樓”。堂堂國民政府行政院院長自然不愿寄人籬下,很快汪便打通關系,從銀行貸款,在中山門外修建了一幢別墅,院內還修有游泳池,起名“咪咪”。好景不長,抗戰一爆發,別墅和“咪咪”就炸毀在了日軍的炮火之下。

1940年3月,在日本庇護下,汪精衛建立傀儡政權,搬到了西康路和頤和路交界處。公館分東、西兩邊開門,東開門是頤和路38號,西開門是西康路46號。這處西洋風格的宅院1936年建成,占地1543平方米,小庭院,三層樓,鋼筋混凝土結構,外觀富麗堂皇,室內陳設考究。公館平常鐵門緊閉,四周崗哨林立,防范森嚴。院內有一車庫,可以停3輛汽車。一樓作會客室、辦公室;二樓有四間臥室,中間設會客廳;三樓為主人臥室。

房子本是漢奸褚民誼的家,因褚的妻子是汪精衛岳母的養女,褚自稱與汪精衛“葭莩之親”。攀上高枝,褚民誼得以在抗戰前任行政院秘書長,叛國投敵后,又任汪偽政府“行政院副院長”“外交部部長”等要職,為報答提攜之恩,將公館獻給汪精衛一表忠心。

住進了新家,但汪精衛心里并不安生,他投敵賣國,自知不被待見,生怕遭人暗算,進出門時總是衛士、侍從、警察前呼后擁。1941年除夕,汪精衛在偽國府大廳舉行“團拜會”后,回到家中,躊躇滿志,吩咐秘書備好紅紙,效仿朱元璋寫春聯,以示“與民同樂”。一時想不出好句,妻子陳璧君提議“新立政府,是為繼承總理遺志,你就寫點三民主義吧。”汪精衛公館前便貼了這樣一副春聯:“立民族民權民生之宏愿,開為黨為國為民之大業”。第二天,發現被人改成:“立泯族泯權泯生之所愿,開偽國偽黨偽民之大業。”從此,汪精衛再也不提寫春聯一事。

日軍在他住進這座豪華公館后,也對其加強了“保護”。頤和路38號對面,駐扎了20多名日本憲兵。不遠處的頤和路21號,是汪偽特工總部所在地,靠近當時的日本南京憲兵司令部(今江蘇路39號),一旦有什么活動,雙方配合聯系非常方便。汪公館的關系網,盡在掌握之中。

這里既是汪氏夫婦居所,又是漢奸的巢穴。周佛海在日記中曾寫到,他三天兩頭要到38號來,有時是應汪的召見,有時是主動前來匯報。漸漸,一個以公館女主人陳璧君為首的“公館派”和以周佛海為首的“CC派”形成,明爭暗斗愈演愈烈。

盡管“來的都是客”,但公館內發生的一些事也給汪精衛造成了不小的心理創傷。汪60歲生日時,登門祝壽的人絡繹不絕。汪偽警察總監蘇成德諂媚獻上一尊汪精衛石膏像,緊張之余失手將石膏像跌碎。滿座大驚失色,汪精衛大哭:“完了!完了!我的一切都完了!”之后一場壽宴不歡而散。汪公館也隨著身名俱裂的主人的離去變得冷落蕭條。

公館區的門口,今天大多掛有介紹,寫明是誰的故居,頤和路38號,卻只有門牌號,對于房主未談一字。透過樹木郁郁蔥蔥,灰白色的小洋樓隱約可以窺見,風光不再。抗戰勝利后,陳璧君被關押,汪公館作為“逆產”由國民黨戰地服務團接收。因為離西康路33號美國大使館很近,被改作美軍軍官俱樂部。

馬歇爾公館:

失敗的“調處”

1945年11月,馬歇爾來華,與張群、周恩來組成“三人軍事小組”負責軍事調停,張治中后來接替張群出任國民黨代表。1946年5月4日晚,寧海路5號,馬歇爾公館,略有禿頂的馬歇爾將軍守候在公館門廳前,等待周恩來的到來。

沿寧海路走到最北端,兩旁種滿洋槐,遇見一座蘇州古典園林風格住宅,就是馬歇爾公館。周圍幾條小街上,都是洋味十足的房子,唯獨這一座,是典型的蘇州古典園林建筑。這里原本為金城銀行所建私人別墅,后為外交專門委員會主任張群的宅第。1936年建成,1937年1月,以法幣65000元的價格出售給美國代理方。江南園林式的歇山屋頂,圍墻上開有漏窗,隱約可見內部翠竹青松。但外觀古典,內里現代,是設計者將中西式相結合的一種嘗試。公館占地2780平方米,建筑面積749平方米。主樓是兩層共11間的中式仿古建筑,配有豪華堅固的防空洞一座。樓前庭院寬敞,院內小路用紅、黑、白三色鵝卵石鋪成鷹、獅、虎和鳥四種圖案,至今保存完好。

馬歇爾入住之前,日軍占領南京后,這里曾是“南京安全區國際委員會”總部,保護許多人在大屠殺中幸免于難。1937年11月23日,時任國民黨中央政治局委員會秘書長,外交專門委員會主任委員的張群,邀請所有在南京的外國人在寧海路5號公館舉行了一次會議。南京市長馬超俊、衛戍司令唐生智等人出席。會上決定以后每晚八點半到九點半向外國人通報最新情況。此后不久,張群便將公館交給德國大使館使用。11月29日,南京安全區國際委員會成立,選舉拉貝為主席,德國大使館將樓房轉交給安委會使用。為了預防日軍騷擾,拉貝在寧海路5號院大門上釘上了有他名字的木牌,懸掛起德國國旗,在院內草坪上,鋪上了安全區區旗。12月13日,日軍攻入南京城的當天,國際紅十字會南京分會在此成立,美國傳教士約翰馬吉為主席,拉貝、魏特琳等人為委員。當年這里有三部電話,鈴聲通宵不斷。

1945年,馬歇爾以杜魯門特使身份來華,1947年1月回國出任國務卿。兩年期間,以“調處”名義參與國共談判,寧海路5號一度成為國共兩黨和談代表頻頻出入的場所。談判早期,馬歇爾“不偏不倚”的姿態受到雙方歡迎,調解之下,國共很快簽署停戰令。但1946年7月,內戰全面爆發,馬歇爾不得不宣布調停失敗,“三人委員會”“軍調部”也都隨之解散。

回國前,馬歇爾為他的一位副官與金陵女子大學的一名學生主婚,他說:“這是我在中國完成的唯一任務。”

于右任公館:

民國“藝術中心”

民國元老于右任,在南京有多處公館,其中重要的有兩處,一處位于中山北路,另一處位于寧夏路2號。

于公館門朝東南,占地面積2835平方米,建筑面積662平方米。院內建有三層洋房1棟,平房6棟,共計31間。一樓有門廊,二樓有露天陽臺,三樓有老虎窗采光,室內鋪木地板。人字頂,琉璃瓦,鋼門鋼窗。這處房屋本是商人馮云亭購地建造。1930年,馮云亭離開馮玉祥的部隊,到南京經商,從事房地產買賣。抗戰爆發后,回到南京,重操舊業,寧夏路2號就是其房產之一。現在,這座庭院是南京軍區某高級干部的住房,同樣的鐵門緊鎖,深不可測。

1946年,于右任帶領檢察院回到南京。國民黨上演“五子登科”丑聞,其中房子尤其是搶奪對象,于右任的幾處房產都被占用,只好用120萬元的價格租下寧夏路2號,租期自1946年到1948年底期滿,但到期后于并沒有遷出,一直住到南京解放。

于右任好客,愛好書法、作詩,登門求字的人絡繹不絕。原本冷清的寧夏路2號也借著于右任的關系,熱鬧起來。二樓的書房中,到處是筆墨和按時間先后順序排列待寫的紙張,于右任每天晨起的主要任務就是寫字。民國公館中,這里算是“藝術中心”了。

1947年,于右任69歲生日,按照傳統習俗,要提前舉行70壽慶。蔣介石親自到寧夏路2號為其祝壽,卻撲了一場空。原來,于右任門生要在上海為其舉辦慶壽,于提前一天就離開了南京。了解了情況,蔣介石悻悻在于公館簽名祝賀“有髯者耆,興于關西;君子之德,國之風范,贈君之言,祝君千香。”

南京解放前夕,周恩來帶口信給于右任,希望“于先生在南京不要動,我們派飛機接你來北平”。隔天早晨,幾名國民黨特務突然闖入于公館,將其帶往上海。隨后在蔣介石的逼迫下,于右任去了臺灣,妻子和長女留在大陸。抵臺后,于右任多次提出辭職不獲批準,身體也時好時壞。1964年,他在臺灣去世,一首《望大陸》留給后人緬懷至今:“葬我于高山之上兮,忘我故鄉。故鄉不可見兮,永不能忘。葬我于高山之上兮,望我大陸。大陸不可見兮,只有痛苦。”

誠如葉兆言所說:“中國古老的都市,也并不就只有南京這一座,但是真正像南京城那樣歷經滄桑,發生過那樣強烈的變化,那樣值得后人懷舊的城市卻不多。”除了王謝風流,秦淮舊夢,從故紙堆中走出的南京,藏在頤和路的梧桐深院里,更加寂寥。

(摘自《南京晨報》)