從敘述時間看《三里灣》的倫理觀念

張黃鸝

時間的倫理表現

趙樹理曾回憶說過:“寫《三里灣》時,我是感到有一個問題需要解決,就是農業合作社應不應該擴大,對有資本主義思想的人,和對擴大農業社有抵觸的人,應該怎樣批評(按,在初發表時,原文是‘應該怎樣處理這一關系,在收入集時改為‘應該怎樣批評)。因為當時有些地方正在收縮農業社,但我覺得社還是應該擴大,于是寫了這篇小說。”①

這里所說的“收縮農業社”,是1953年春,中央農村工作部針對當時農業社發展中比較普遍的對農民干預過多的現象,提出了“糾正急躁冒進”的問題;在糾正過程中,就有人提出要“收縮農業社”。到1953年10月、11月,毛澤東又多次批評說,“一股風,吹倒了一些不應當吹倒的農業生產合作社”②。這都是圍繞農業合作社發展問題黨內不同意見的論爭;此時的趙樹理顯然是站在毛澤東一邊的,他因此要通過《三里灣》的寫作,來表達他的“擴大農業社”的主張。從這一方面看,趙樹理寫作《三里灣》還是延續著前期創作(《小二黑結婚》《李有才板話》《邪不壓正》等)寫“問題小說”的思路。

《三里灣》是按照邏輯順序來結構整篇小說,是一篇從“奇怪的筆記”切入,從中暴露出農業合作社面臨存在的問題,深入挖掘開渠和擴社思想工作,最后由開渠和擴社及三對年輕人婚事作結的大團圓小說,以上分別對應著故事的起因、故事的經過、故事的結局三條故事邏輯線索。目的是將未然的事物作為必然的事物來完成合作化運動的合理性和合法性的邏輯論證。敘事者采取這種邏輯順序的方式,一方面:最大的優越性是敘事時間和故事時間的內在邏輯性取得了統一,便于取得主流意識形態所要求的教育民眾“擴大合作社”的倫理效果。另一方面:這就顯示了不同于傳統古典文學的一面,趙樹理在線性敘事中又打破了古典小說中的那種歷史循環觀,引入了現代進化觀,也就是故事雖然是圓的,但卻是前進的,按著線性的時間觀向前發展著,小說中玉梅和有翼,靈芝和玉生,小俊和王滿喜三對年輕人最后步入婚姻殿堂,三里灣的開渠和擴社工作排除艱難,順利開展。

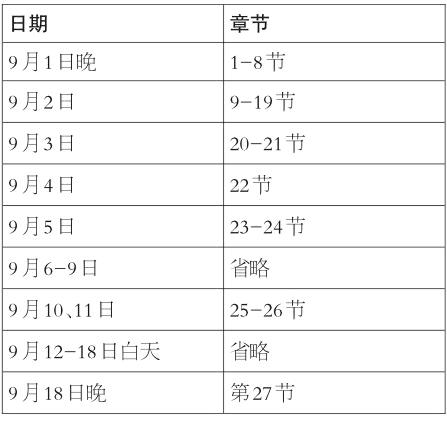

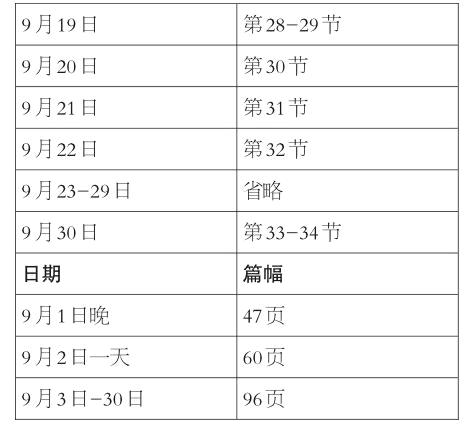

但是,趙樹理對敘事時間的安排是不均勻的:

小說共200頁,一共34章,但是每一個時間段的敘事并不均勻,趙樹理幾乎用五分之四的篇幅描述了三里灣的種種日常勞動生活、風土人情——場上勞動、玉生試驗、“萬寶全”和“使不得”的勞作,這些描寫有的和主題關系密切,有的甚至沒有關系,只是作者信筆所至,卻生動完整地呈現了農村的生活圖景,從而構建了一幅原生態氣息十足的鄉村空間。

作為一部“問題小說”,趙樹理將新政權“擴大合作社”這一大行動放在日常家庭生活中去寫,始終是以穩定的鄉村倫理去關照變動。在對玉生和小俊的婚姻矛盾,青年男女玉梅、靈芝和有翼曖昧關系,另外還有父母輩糊涂涂和常有理,對婚姻家庭的矛盾其實落腳點都在新政權政治農業改造和建設所面臨的問題。小俊挑剔玉生無非是玉生積極參加鄉村工作而不照顧家庭,靈芝對有翼保持距離無非是嫌棄有翼政治態度不明確,在開渠和擴社上面臨的大問題就是范登高和糊涂涂都有自己精明的小算盤,封建保守,不愿意犧牲自己的私利而入社。三里灣農業改造所面臨的問題是一些農民對公與私之間的矛盾,極盡所詳地暴露出一些農民不高的思想覺悟和自私自利的一面。

而對這個問題的暴露作者用了大半篇幅,然而,卻只用了最后五分之一的篇幅,袁天成的入社,馬有翼的革命和袁小俊的婚事短短幾章,將問題解決了。對于問題的解決,作者的寫作既是快速化簡單化,同時也是溫和不刺激的。與問題解決的簡單化描寫相反,作者濃墨重彩寫的則是問題形成的前后過程,充分將問題最大化和情景化。

其實暗含著趙樹理對于農村的矛盾沖突和問題解決方式有自己獨特的看法,比如對于農村兩條路線的斗爭他認為“并不是擺開陣勢兩邊旗鼓相當地打起仗來,也不是說把農村的住戶分成一半是走資本主義路線的,一半是走社會主義路線的,或者多一點或者少一點。實際上,這個陣勢不是這么個擺法,有時候在一個家里邊,這個人走這條路線,那個人走那條路線;在一個人身上,也可能有社會主義思想,也有資本主義思想,他有時在這一段資本主義思想多一些,到另一段資本主義思想有可能少一些”③。

所以,如果我們把一個晚上/47頁的篇幅,定為這一文本的恒定速度的話,則可以看出,文本的敘述速度有一個逐漸加速的過程。為什么會出現這種情況呢?這就是趙樹理考慮到隱含讀者,趙樹理將其隱含讀者設定為農民,而農民經常接觸到的是民間鄉野文學,而民間鄉野文學,如評書,大都有頭有尾,比較完整,重要人物出場,必先報出家門,把身份甚至出場原因都交待得很清楚,在這方面不惜口舌和筆墨。這就使農民們逐漸形成了比較固定的審美習慣,因而對文學作品也產生了這樣的審美要求。

而作品的問題雖然解決得比較迅速,最終達到了百姓喜歡的大團圓結局,但是并不意味著問題的最終解決。趙樹理在大團圓中隱含著問題解決的不徹底性,糊涂涂和范高登雖然最后都初步改造了,但他們并沒有從思想覺悟上真正提高,馬多壽的入社更多的是出于利益的算計而非思想的轉變。也即是說趙樹理在作品中將呈現出來的表層問題解決了,而且解決得非常迅速,但是對問題背后所隱含的農民思想的局限、鄉村風俗中落后的部分等卻進行了懸置,呈現了問題的頑固性及漫長性。如果說大團圓的結局滿足了農民的審美要求和政治宣傳的作用,那么問題背后所隱含的更深問題作者卻沒有讓其輕易得到解決。趙樹理對于農村現實的認識是非常清醒的,并沒有因為照顧農民的閱讀而虛構,也沒有因為政治的要求而粉飾,這種緩慢交織的敘事,正體現了他對于農村革命和農民“現代化”的思考。

農民走向“現代化”的艱難過程體現在農民是從自身生活經驗出發去理解和言說政治和革命觀念及試圖擯棄舊的生活習俗和觀念。那么“現代化”了的究竟是農民的日常生活方式、倫理觀念,還是一些群情激奮的行動,就明顯成為兩種敘述方向。畢竟日常生活方式和倫理觀念的變化是非常緩慢的,受到外來思想或事件引發的應激行動則短暫而劇烈,即便顯示出革命色彩也不能因此歸結為生活方式和倫理觀念的徹底改變。趙樹理敘述革命的“農民化”注重的是農民的日常生活,他們在婚姻、家庭、生產和消費等方面的緩慢變化,這才是農民“現代化”的真實面貌。