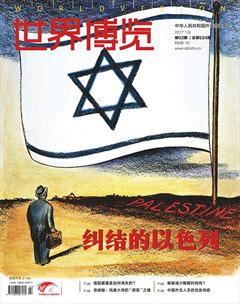

以色列人的“恩怨情仇”

陶短房

導語:從“萬人之上”,到“孤家寡人”,以色列這些年到底經歷了什么,那里到底是怎樣的一個國度。

正文:

12月23日當地時間21時,聯合國安理會以14票贊成、1票棄權的表決結果,通過了關于譴責以色列在巴勒斯坦建造猶太人定居點的第2334號決議。

這一決議幾乎立即引發了以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)的強烈不滿和激烈反應,在此后的一段時間里,以色列政府動作連連:召見投反對票14國中10國大使以示抗議;召回以色列駐新西蘭和塞內加爾大使;取消塞內加爾外長1月訪問以色列計劃;凍結以色列對非洲國家援助方案;和14個投反對票國家中12國“暫停工作關系”;取消和烏克蘭、英國等國領導人在達沃斯論壇等場合會晤的既定安排;1月6日,以色列駐聯合國大使達農(Danny Danon)更表示,考慮削減以色列應交聯合國會費600萬美元,以示對2334號決議的抗議,等等。

耐人尋味的則是內塔尼亞胡對美國的態度。

當地時間2015年3月1日,美國華盛頓,美國以色列公共事務委員會年會舉行,親巴勒斯坦示威者與反戰組織“粉色代碼”成員在華盛頓會展中心外集會示威,抗議以色列對巴勒斯坦政策。

一方面,貌似最讓他生氣上火的就是美國,以及即將卸任的美國總統奧巴馬(Barack Obama)和國務卿克里(John Kerry):決議通過后內塔尼亞胡在公開場合大罵奧巴馬三天,并緊急召見美國駐以色列大使夏皮羅(Daniel Shapiro),要求其“解釋美國的相關立場”;另一方面,這種針對美國的火氣似乎又是雷聲大、雨點小:投反對票的14國中雖有10國大使被召見,但其余9國都是外交部召見,惟獨美國大使是內塔尼亞胡親自見;15個投反對、棄權票的國家中,12國被“暫停工作關系”,例外的3國中,馬來西亞和委內瑞拉和以色列并未建交,本無工作關系自然無所謂“暫停”,惟獨美國是絕對的例外。

如果說,美國是15國中唯一投棄權而非反對票的國家,因此以色列“手下留情”,何以內塔尼亞胡要“連罵三天”,仿佛對美國火氣特別大?如果說美國真那么讓內塔尼亞胡和以色列怒不可遏,何以連聯合國都敢“真打實干”,惟獨對美國卻“君子動口不動手”?

以色列的怨氣和投鼠忌器

以色列之所以對僅投了棄權票的美國如此光火,是因為這樣做“打破了傳統”。

要知道這是36年來,聯合國首次通過關于譴責以色列在巴勒斯坦建造猶太人定居點的決議。而之所以此前每次都通不過,恰因為美國次次都投反對票——安理會決議不但要求15個成員國多數票贊成、還要求五個常任理事國中無一票反對,才能通過決議案。

在定居點問題上,以色列是絕對的“孤家寡人”,最慘的時候15個常任、非常任理事國中能湊上個十三、四張贊成譴責以色列的票,全靠美國那張否決“鐵票”才能過關,這張“鐵票”也是美以“特殊聯盟”的象征和保證。聯合國上次表決類似提案是在2011年2月18日(黎巴嫩提交),結果是14票贊成,美國1票否決——這也是奧巴馬8年執政期間,在安理會表決中唯一一次動用否決權。在以色列保守派看來,美國這一做法意味著對以色列的“背叛”和“出賣”,也意味著以色列一貫倚為長城的“美國保護”突然變得不再那么“牢不可破”,怒不可遏之下,以色列人開始傳播“美國副總統拜登(Joseph Biden)打電話給烏克蘭總統波羅申科(Petro Poroshenko)、要求后者支持安理會譴責決議”之類小道消息,認為之所以弄成這樣,是奧巴馬政府“動了手腳”。12月28日,克里發表演講,稱定居點問題“和以色列安全毫無關系”,并進而譴責內塔尼亞胡政府是“被最極端勢力驅使的、以色列歷史上最右翼的政府”,敦促后者盡快推動巴以分治,而這番話幾乎立即遭到內塔尼亞胡的親口嚴厲反駁。

之所以如此,是因為在中東四面皆敵的以色列,實在禁不起“失去美國絕對支持”的打擊——這意味著巴勒斯坦方面將可能將充分利用安理會決議抵制定居點,包括對參與建造定居點的公司采取法律行動,讓定居點導致流離失所的巴勒斯坦人在國際刑事法院起訴以色列領導人,敦促國際當局確認以色列是否違反日內瓦公約等,意味著世界上其它國家會更加無所顧忌地向以色列施壓。而種種事實證明,以色列人并非杞人憂天:巴勒斯坦外長馬爾基(Riad Malki)在通過決議后表示“希望2017年是以色列占領結束的一年”,巴勒斯坦領導人阿巴斯(Mahmoud Abbas)“希望國際社會為結束以色列定居點計劃制定一個時間表”,并稱決議為解決定居點問題“提供了法律依據”——而素來在歐美特立獨行的法國,已居然真的倡導在1月15日舉辦一次中東會議了(當然鑒于內塔尼亞胡的態度,開不開都沒特別意義)。

但光火歸光火,以色列可真的不敢過于得罪美國——因為沒有美國的支持,以色列可能“國將不國”。

2016年9月13日,美國和以色列達成長期性軍事協議,根據協議,自2018年起的10年內,以色列將從美國總計獲得380億美元,平均每年38億美元,這雖達不到以色列政府“每年平均40億美元”的期望值,卻比此前10年每年30億左右(2014年和2015年都是31億美元)高出了一大截,此外,美國還向以色列提供了大量經濟援助。以色列方面有分析認為,自2002年起,美國每年向以色列所提供各項援助,約占以色列GDP總量的2%,這對于已有相當基礎的以色列而言,是個相當龐大的數據。

雖然《舊約全書》中的伊甸園“流淌著蜜和奶”,但今天的以色列(包括占領地)卻是個干燥少雨、幅員狹窄、各種資源貧乏的國家,這樣一個國家要維持發達的工農業發展、維系豐厚的福利國家體系、維持對全世界猶太人的“母親溫暖懷抱”,沒有美國這樣一個強援的輸血是根本做不到的。

比這更嚴峻的是,以色列自1948年根據聯合國巴以分治決議立國第一天起,就不斷受到周圍(各阿拉伯鄰國)和內部(居住在占領地的巴勒斯坦人)“滅此朝食”(這不是打比方,第一次中東戰爭時阿拉伯國家真的喊出“消滅以色列吃早飯”的口號)的威脅,中東戰爭打了四場半(一至四次中東戰爭和以色列第一次入侵黎巴嫩之戰),和黎巴嫩真主黨、加沙的哈馬斯等武裝沖突至今不息,甚至和并不接壤的伊拉克、伊朗也劍拔弩張。盡管通過《戴維營協議》和軍事上最強大的阿拉伯鄰國——埃及媾和(同樣也是靠著美國的文武之道才能達成),但自“尼羅河之春”后加沙-西奈邊境也并不太平……可以想見,倘若美國不再支持(甚至不再像以往那么無條件支持)以色列,那些躍躍欲試的阿拉伯“鄰居”們會如何。

不僅如此,以色列長期以來罔顧國際社會觀感、頑固拒絕巴勒斯坦加入聯合國、繼續在被占領土興建猶太定居點,在國際上一直處于孤立地位,即便英、法等國對此也十分不滿,倘沒有美國手握安理會否決權的力挺,以色列恐早已被“淹沒”了。

雖然百般抱怨,但畢竟批準“大單”的不是別人,恰是近日被罵到狗血淋頭的奧巴馬和克里,而正如一些分析家所言,其實在表決第2334號決議時,其它國家的態度幾乎和以前別無二致,僅僅一個美國的態度“晴轉多云”,就讓以色列陷入窘境。這樣的“朋友”又怎便得罪?

美國:一言難盡的“好朋友”

提到美國和以色列的關系,人們總不免提到“猶太人的錢袋子”,提到諸如美國-以色列公共事務委員會(AIPAC)這樣的組織。一些喜歡聽信“陰謀論”段子的朋友會想當然地認為,美國有那么一些有錢有勢的神秘人物,將以色列利益置于美國利益之上,甚至認為“猶太人的錢和勢”可以左右美國的政策。

但實際上兩國并沒有這么“鐵”:美以間的分歧和齟齬雖然與同盟、合作相比微不足道,卻也是一直存在且不時影響兩國關系和地緣政治發展的。

美國是第一個承認以色列的國家,可以說從以色列誕生起兩國的特殊關系即已開始,但1948年第一次中東戰爭爆發之初,美國就曾對以色列實行過一些限制:當英國在聯合國提出對巴勒斯坦實行武器禁運時,美國提出應把禁運范圍擴大到包括以色列在內所有參戰國,并禁止適合服兵役年齡移民進入交戰國,這幾乎判了急需兵員、武器補充的以色列死刑,迫使以色列不得不向東歐捷克等國高價收購二戰淘汰武器。雙方停火后,美國也向以色列施壓,迫使其在領土問題上作出許多讓步。

美國之所以如此,是因為當時在中東英國勢力仍然更大,美國希望在以色列和阿拉伯國家間需求平衡,而不愿把寶單獨押在一邊,而這顯然影響了美以關系。早期以色列政府始終不敢信賴美國軍火渠道,第一、二次中東戰爭時主要依靠法國等歐洲國家獲得軍事裝備,甚至還曾向蘇聯采購。

不過隨著冷戰的蔓延,美國軍方率先調整政策,1948年5月15日五角大樓向國家安全委員會遞交《美國在以色列戰略利益》備忘錄,建議拉攏以色列,1月17日國安會出臺NSC47/2號文件,開始有計劃地強化美以關系。1951年3月14日,國安會出臺NSC47/5號文件,決定通過經濟援助和出售武器讓以色列加入反蘇陣營,此后美以關系開始加熱。

盡管如此,美國政府在上世紀50年代對以色列還是有些不冷不熱,以色列總理本.古里安和外長沙略特曾試圖促使美國支持以色列的“戰略物資儲備計劃”,即讓美國將其在中東儲備、用于可能爆發的大戰的重要戰略物資儲備在以色列,但美國不置可否。同樣,美國在中東構建“中東條約組織”作為地緣政治主要依托,而以色列則拒絕加入,理由是其中許多主要成員國是中東阿拉伯或伊斯蘭國家(美國也未邀請,因為擔心以色列和伊斯蘭盟國無法在組織內共存)。

1953年艾森豪威爾政府上臺,美以關系繼續不冷不熱,杜勒斯不回應以色列政府“建立兩國戰略關系”的要求,而以色列政府則對美國竭力爭取中東阿拉伯國家的做法嘖有煩言。此后美國相繼和伊拉克費薩爾王朝達成軍事合作協議,和埃及關系正常化,這些都令以色列不快和警惕。

1956年第二次中東戰爭爆發,以色列和英法聯手試圖控制蘇伊士運河,美國對此十分不滿,1956年11月8日直接警告以色列立即停手,否則將停止一切援助,甚至以逐出聯合國相威脅,迫使以色列不得不“見好就收”。此后艾森豪威爾政府還通過改革稅法,減少美國猶太組織獲得捐贈的數量,從而間接影響以色列財政,迫使以色列不得不履約從西奈半島撤軍。

此次美國的行動意在排擠英法,在中東獨占鰲頭,隨著這一目的達到和埃及親蘇態度日益明顯,美國主動改善了和以色列的關系,1957年“艾森豪威爾主義”首次把以色列納入美國地區性安全安排范疇,次年國安會備忘錄更將埃及“納賽爾主義”視作中東主要威脅,并力圖通過武裝以色列牽制納賽爾。但盡管如此,這一階段美國對以色列的軍售仍然有限,如拒絕出售“霍克”對空導彈和戰斗機,迫使以色列不得不繼續依賴法國,并力圖自力更生。

第四次中東戰爭結束后,美國力圖推動中東和解及巴以分治,對此以色列右翼并不買賬,上世紀80-90年代,美國國務卿貝克八訪中東,試圖促成巴以和解,但以色列總理沙米爾態度頑固,提出了一系列阻撓,包括不和巴解組織直接談判、拒絕停建猶太人定居點等。1991年為排除干擾,美國政府威脅暫停提供原定給以色列的100億美元貸款擔保,1992年美國老布什政府更直接施加影響,促使沙米爾政府在隨后的以色列選舉中失敗,工黨拉賓政府上臺,這在一定程度上促成了《奧斯陸協議》的誕生。

1996年內塔尼亞胡第一次上臺,在巴以問題上轉趨強硬,干擾了美國的中東和平進程,對此克林頓政府曾多次向以色列施加壓力,不但多次讓國務卿克里斯托弗訪問中東,還兩次直接要求內塔尼亞胡“面談”,迫使其軟化立場,但對此不滿的內塔尼亞胡在當年9月引發“圣殿山事件”,幾乎讓巴以和解中輟。此后美國和以色列長期就定居點等問題齟齬不止。

奧巴馬上臺后一直試圖推動自己版本的中東和平進程,希望以色列停建并拆除定居點,而以色列自內塔尼亞胡重新上臺后對此并不買賬,雙方在這方面的齟齬始終存在,如2014年10月以色列國防部長亞阿龍(Moshe,Yaalon)訪問美國,副總統拜登、國務卿克里和國家安全顧問蘇珊.賴斯(Susan Rice)居然都避而不見,時任國務院發言人普薩基(Jen Psaki)更直接批評東耶路撒冷定居點計劃“可能影響美以關系”;2015年3月,內塔尼亞胡訪美并在美國國會發表演講(共和黨掌握的國會邀請),奧巴馬政府高官以“不想給外界以奧巴馬為內塔尼亞胡站臺印象”為由紛紛回避,

雙方在伊朗核問題等方面的分歧也在2012年起日趨明朗化。美國和以色列雖然都希望遏制伊朗,不希望伊朗獲得核武器,但奧巴馬政府主張“外交解決”,對武力選項雖然“保留”但實際上不感興趣,且正如蘇珊.賴斯所言,美國只要保證伊朗不會擁有核武器即可,至于伊朗發展非武器范疇的核研究則并不太在意,而以色列則多次發表刺激性言論,希望“拉美國下水”,對伊朗核設施實施“外科手術”,并反對任何與伊朗在核問題上的“交易”

2015年3月2日,奧巴馬曾特意表示,他和內塔尼亞胡間的爭執“不會是永久性破壞,充其量不過是一種干擾”,當時內塔尼亞胡也表示認同,但時隔一年半,兩人的爭執卻再度公開化、白熱化,這一方面表明,即將卸任的奧巴馬“打破底線”,令內塔尼亞胡不得不“寄希望于后來人”——與以色列關系更密切的共和黨人,另一方面,“奧巴馬時代”進入倒計時,也讓兩個當事人不再顧忌“撕破臉皮”。

未來會怎樣?

特朗普已公開批評奧巴馬政府在第2334號決議問題上的做法,并表示一旦自己上臺,在類似場合將回歸以往歷屆美國政府的一貫做法(即繼續無保留支持以色列),而他并非共和黨中表現得最親以色列的公共人物:前總統候選人提名競爭者、參議員科魯茲(Ted Cruz)甚至呼吁美國在第2334號決議被逆轉前“切斷對聯合國的資助”。

隨著共和黨在美國府、院的雙雙得勢,親以色列院外活動集團的能量將再次得到更充分釋放,內塔尼亞胡在巴以和談上的強硬立場、在定居點上的頑固態度,也將變得更有底氣。

但美國和以色列的“友誼”說到底是建立在彼此間利益、而非單純“傳統友誼”基礎上,兩國未來關系的走向,將不可避免受到利益的牽制和驅動。

對以色列而言,“三面受敵、腹心有患”(西面是地中海)的不利戰略格局,和幅員狹小、資源貧乏的現實困難,在相當長時間內都不會有根本改變,美國則是其唯一“靠得住”的一棵大樹。

而對美國來說,“海合會”諸國的原教旨色彩、土耳其的離心離德、埃及(在中東是僅次于以色列的美援受益國)的動蕩不穩,都讓其在中東這個對美國全球戰略至關重要的“五海三洲之地”只能將以色列作為自己的最忠實伙伴和最可靠落腳點,如果說戰后某些時候美國曾經有別的選擇(艾森豪威爾時代的伊朗及“中東條約組織”、海灣戰爭后的“中央司令部”),如今及今后一段時間卻不再有了。

因此未來相當長一段時間里,美國和以色列仍會是如今這樣時而好得蜜里調油,時而如怨偶般大吵大鬧一番,但終究會“幸福地生活在一起”。

后記:以色列人的公關

在上海工作時,房東曾給我說過他從前“猶太鄰居”(流落上海的猶太人,能說一口流利“上海閑話”,80年代才搬到以色列去)的故事,并連連感慨“猶太人真會搞公關”。那位“猶太娘娘”會做很好吃的小點心,逢年過節樓上樓下到處送,等有了需要央人幫忙,別人自也不好意思拒絕,里弄居委會大媽說起她,總說“算賬老結棍(厲害),從來不吃虧,又不招鄰居厭煩”。

后來我發現,以色列人的公關也相當厲害。

還在論壇時代,我就經常看見“以色列首都耶路撒冷包容各宗教人士歡度自己節日”的文章、圖片,看得讓人好不感動,后來有“明白人”提醒我“感動歸感動,但這里面有文章”。什么文章?國際上承認的以色列首都是特拉維夫,而耶路撒冷則因為有歸屬爭議,而只有少數國家承認其為“以色列首都”,精明的以色列人就用這種“軟手段”,不動聲色地顯示自己在耶路撒冷的“存在感”。

以色列人很善于打造自己的“正能量”:國際社會對納粹十分痛恨,對猶太人受納粹迫害的命運深感同情,以色列人淋漓盡致地借助了這一點來爭取自己的國際口碑,“全球追捕死亡集中營看守”的故事幾乎傳遍全球,“以色列拒絕瓦格納(希特勒非常喜歡瓦格納的作品)”的傳統則被堅守了半個世紀,而世界各地知名、不知名曾在二戰期間幫助過猶太人的“義人”則被反復傳頌謳歌,這些無不塑造出以色列人“恩怨分明”、“急公好義”的“公關形象”。

以色列人在“做公關”時很善于“因地制宜”、“因時制宜”和“因人制宜”。對軍迷,他們會渲染以色列國防軍一次次以少勝多的彪炳戰績,營造以色列空軍、坦克和特種部隊的種種神話;對和平主義者,他們會強調以色列對巴勒斯坦裔以色列公民的包容,和以色列人在一片荒漠中發展農業的匠心,也會用猶太人的“熱愛和平”和哈馬斯等作對比;對宗教信徒,他們會強調猶太人對各種信仰的包容;對世俗主義者,他們又會用“女兵背槍穿比基尼”這樣火辣辣的照片和周邊的反例相映襯,彰顯“猶太人的世界”是一片何等自由開放的天地。對中國也是如此,“談上海、談感恩”(上海在二戰期間接納了許多走投無路的猶太難民)是以色列“中文節目”的“保留曲目”。

經典文學作品里的猶太人往往聰明,但給人以“過分精于算計”的刻板印象,這點甚至連莎翁這樣了不起的文學巨匠都不能免俗,不過今天的以色列人正竭力讓這種印象變得更好:在各種可能的平臺、場合,他們都在不厭其煩地推介以色列人的創意產業和“頭腦風暴”,以及這一切對“地球村”的貢獻和意義。

其實在很長一段時間里,中國“官樣文章”里對以色列的介紹并不算太多、太正面,畢竟中以直到1992年1月才正式建交,但中國民間對以色列、對以色列人的好感,可以說自改革開放初期就已很普遍——當時有幾部很流行的報告文學,如《攻擊攻擊再攻擊》,在我們這些當年“小孩子”中很受推崇,達揚、拉賓、沙龍、內塔尼亞胡(喬納森.內塔尼亞胡,現任以色列總理的哥哥,76年以色列特種兵長途奔襲烏干達解救以色列人質時的指揮官,也是此役中唯一戰死的以色列軍人)的名字,也成為我們心目中“英雄、硬漢”的代名詞。到了如今的信息時代則有過之而無不及。

其實以色列并非只有“鮮花”而沒有“雜草”:黑皮膚的“貝塔以色列人”(從埃塞俄比亞移居以色列)始終難以融入以色列社會、在世俗、開放的以色列社區卻存在成千上萬不服兵役、恪守苛刻飲食禁忌的“正統猶太人”,以及(盡管許多人對此不以為然),一位我兒子在加拿大同學家長經常掛在嘴邊的“每一張以色列定居者笑臉的背后,都有一雙巴勒斯坦人的淚眼”。

北美是個多族裔的移民社會,我接觸過以色列人/猶太人,也接觸過巴勒斯坦人,對他們的幾千年恩怨不好置評,但就“塑造公關形象”方面,前者無疑要更勝許多籌。