唐與回鶻時期庫木吐喇石窟壁畫年代探索

內容摘要:關于庫木吐喇石窟唐與回鶻時期壁畫的年代問題,長期以來模糊不清,尤其是對回鶻時期洞窟壁畫的分期與斷代,目前條件尚不具備。本文嘗試以樣式論與風格學等方法,綜合石窟形制、圖像內容與題記等因素,試對庫木吐喇唐風洞窟第15至17窟、回鶻風洞窟第12窟壁畫的絕對年代進行探索,并以此為標型窟探索唐與回鶻時期庫木吐喇部分洞窟壁畫的相對年代。

關鍵詞:庫木吐喇石窟;唐風;回鶻風;絕對年代;相對年代

中圖分類號:K879.29 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4106(2016)06-0093-09

Abstract: The Chronology of the Wall-paintings of the Tang and Uighur periods in the Kumtura Grottoes has been obscure for a long time, and current conditions do not allow for a comprehensive periodization of the Uighur caves at the Kumtura Grottoes in particular. This paper systematically discusses the absolute chronology of the Tang dynasty caves 15, 16 and 17 and the Uighur cave 12 at Kumtura based on stylistics and stylization as well as the image content, inscriptions and other factors. It further discusses the relative chronology of other Tang and Uighur period caves at Kumtura by taking the aforementioned four caves as the scalar type.

Keywords: Kumtura Grottoes; Tang style; Uighur style; absolute chronology; relative chronology

一 引 言

由于存有可以比對紀年題記與歷史文獻記載,中原內地大量的石窟寺遺址大都可以或進行了基本而較準確的排年斷代;然而百余年來,由于缺少這兩類資料,學界關于龜茲石窟的年代問題眾說紛紜、莫衷一是。解決龜茲石窟的年代問題需要多學科與多角度長期的持續工作來共同推進。

龜茲地區的唐風洞窟一般被認為開鑿于唐代安西都護府設立于龜茲時期[1][2],但由于缺乏明確的紀年題記與歷史文獻記載,龜茲唐風洞窟具體的開鑿年代問題依然模糊。比較而言,探索龜茲回鶻風洞窟的建窟年代問題更加困難。回鶻風洞窟不僅沒有明確的紀年題記,甚至連漢文歷史文獻中也缺失了791年安西路絕至回鶻西遷期間的相關記載。840年,回鶻西遷以后雖有文獻記載,但也無法從中窺探龜茲回鶻風洞窟開鑿并延續的時間,從龜茲地區出土的回鶻語文本以及相關的解讀與研究成果也極少{1},故而龜茲回鶻風洞窟的起止年代問題長期以來模糊不清,對回鶻風洞窟進行全面分期與斷代的條件尚不具備。

本文主要根據庫木吐喇窟群區第12、15、16與17窟壁畫的題材、樣式與風格,結合第12窟內間接的漢文題記,從美術史視角對庫木吐喇第12、15至17窟壁畫的年代問題作出初步推測,并以此為中心,展開對龜茲地區其他唐風洞窟與回鶻風洞窟壁畫年代的探索。

二 龜茲地區唐風洞窟壁畫年代探索

龜茲地區唐風洞窟修建于唐代安西都護府設立于龜茲時期,關于這點,學界幾乎沒有分歧。在唐朝大一統時期設立安西都護府直接管理西域的背景下,可以利用“長安樣式”為線索{2},將庫木吐喇石窟塑像與壁畫的圖本信息來源引向兩京地區,并以兩京地區的壁畫樣式與風格來推測庫木吐喇部分唐風洞窟壁畫的年代。

(一)第15至17窟建窟年代

關于庫木吐喇第15、16與17窟開鑿的絕對年代,前賢曾經推測為8世紀下半葉{3}。在沒有明確文獻記載與紀年題記對應的情況下,通過分析洞窟塑像與壁畫的圖本樣式,以及塑像布局組合,比對“長安樣式”,本文認為:庫木吐喇第15、16與17窟的開窟與修造年代很可能是初唐武周時期以后的唐中宗至唐玄宗開元年間,即8世紀上半葉。

1. 從文獻記載推測第15至17窟的開鑿年代

唐朝置安西都護府于龜茲是庫木吐喇第15至17窟這組唐風洞窟建造的時代背景。唐朝控制龜茲始自唐太宗貞觀二十三年(649)將安西都護府西遷至龜茲。后幾經戰亂,武則天長壽元年(692),唐將王孝杰率軍收復安西四鎮,征發漢兵三萬人鎮守安西四鎮地區{4}。唐玄宗天寶十四年(755),西域唐軍內調平定安史之亂,節度使仍鎮守龜茲。唐德宗貞元六年(790),龜茲再度被吐蕃占領{5},唐朝在龜茲勢力完全失去。從上述文獻記載可知,從武則天長壽元年(692)至唐玄宗天寶十四年(755)的六十余年間,是唐政府對龜茲進行有效控制和管理的時期。庫木吐喇第15至17窟是典型的唐風洞窟,從文獻記載中可以初步推測,此三窟應在武則天長壽元年(692)至唐德宗貞元六年(790)期間建造,而更為可能建造的時間應是武則天長壽元年(692)至唐玄宗天寶十四年(755)期間:唐朝控制龜茲相對穩定,由中原內地遷入龜茲的漢人、漢僧與漢兵建造了這些洞窟{1}。

2. 從塑像組合樣式推測開窟年代

筆者曾經重構出庫木吐喇窟群區第16窟是以善跏趺坐彌勒佛為主尊,兩側的15與17窟主尊是結跏趺坐的阿彌陀佛與釋迦牟尼佛(或釋迦牟尼佛與阿彌陀佛),三窟主尊形成三佛并坐組合樣式[3]。從目前內地遺存來看,這一樣式主要流行于初唐武周至盛唐玄宗開元年間。而彌勒佛兩側以佛為脅侍這一組合樣式,在內地只在初唐武周時期出現。如龍門石窟摩崖三佛龕,開鑿于武則天長壽年間(692—694)。庫木吐喇第15、16與17窟的塑像尊格與布局沿用了初唐武周時期這一典型題材配置樣式。這與武周時期狂熱尊崇彌勒這一政教行為關系密切,而這種造像樣式在武周之后的唐中宗至唐玄宗開元年間仍然延續使用。故而,從重構的庫木吐喇第15至17窟塑像尊格與塑像布局來推測,此三窟建鑿的年代應在武周時期至唐玄宗開元年間。

3. 第16窟壁畫為典型的盛唐樣式與風格

庫木吐喇第16窟壁畫呈現出典型的盛唐圖本樣式與時代風格。

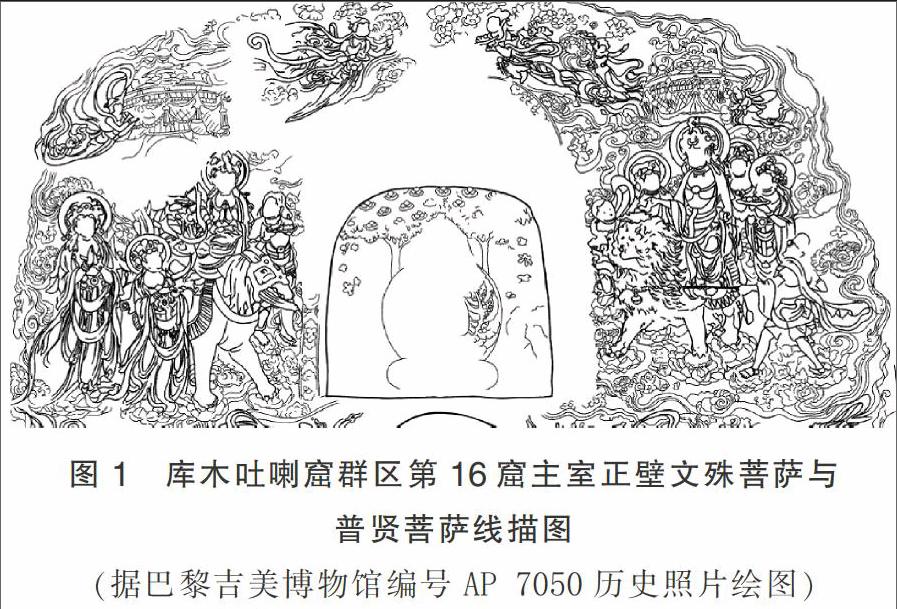

(1)對稱繪制騎獅文殊菩薩與騎象普賢菩薩圖像

根據巴黎吉美博物館編號AP7050歷史照片與柏林亞洲藝術博物館編號B1220、B0086歷史照片資料,可有助于識讀庫木吐喇第16窟主室正壁文殊菩薩與普賢菩薩圖像。此圖像特點有:第一,文殊菩薩與普賢菩薩對稱繪制;第二,文殊菩薩騎獅;第三,普賢菩薩騎象;第四,文殊菩薩與普賢菩薩均為半側面像;第五,文殊菩薩周圍有脅侍菩薩;第六,馭獅者為昆侖奴(圖1)。從以上文殊菩薩與普賢菩薩圖本樣式特點來分析,此種圖本樣式主要流行于初唐至盛唐時期,而不同于中唐時期文殊圖像加入了五臺山化現圖{2}、晚唐至五代時期出現的“新樣文殊”圖式{3}。根據騎獅文殊圖像發展譜系,本文初步判斷庫木吐喇第16窟主室正壁騎獅文殊與騎象普賢壁畫應繪于初唐至盛唐時期。

據《廣清涼傳》記載,唐代文殊圖像是長安相匠安生在五臺山原創:

大孚靈鷲寺之北,有小峰,頂平無林木,巋然高顯,類西域之靈鷲焉。其上祥云屢興,圣容頻現,古謂之化文殊臺也。唐景云中,有僧法云者,未詳姓氏,住大華嚴寺。每惟大圣示化,方無尊像,俾四方游者,何所瞻仰?乃繕治堂宇,募工儀形。有處士安生者,不知從何而至。一日,應召為云塑像。云將厚酬其直,欲速疾工。生謂云曰:“若不目睹真像,終不能無疑。”乃焚香懇啟。移時,大圣忽現于庭。生乃欣踴躄地祝曰:“愿留食頃,得盡模相好。”因即塑之。厥后,心有所疑。每一回顧,未嘗不見文殊之在傍也。再朞功畢,經七十二現,真儀方備。自是,靈應肸蠁,暇邇歸依,故以“真容”目院焉。[4]

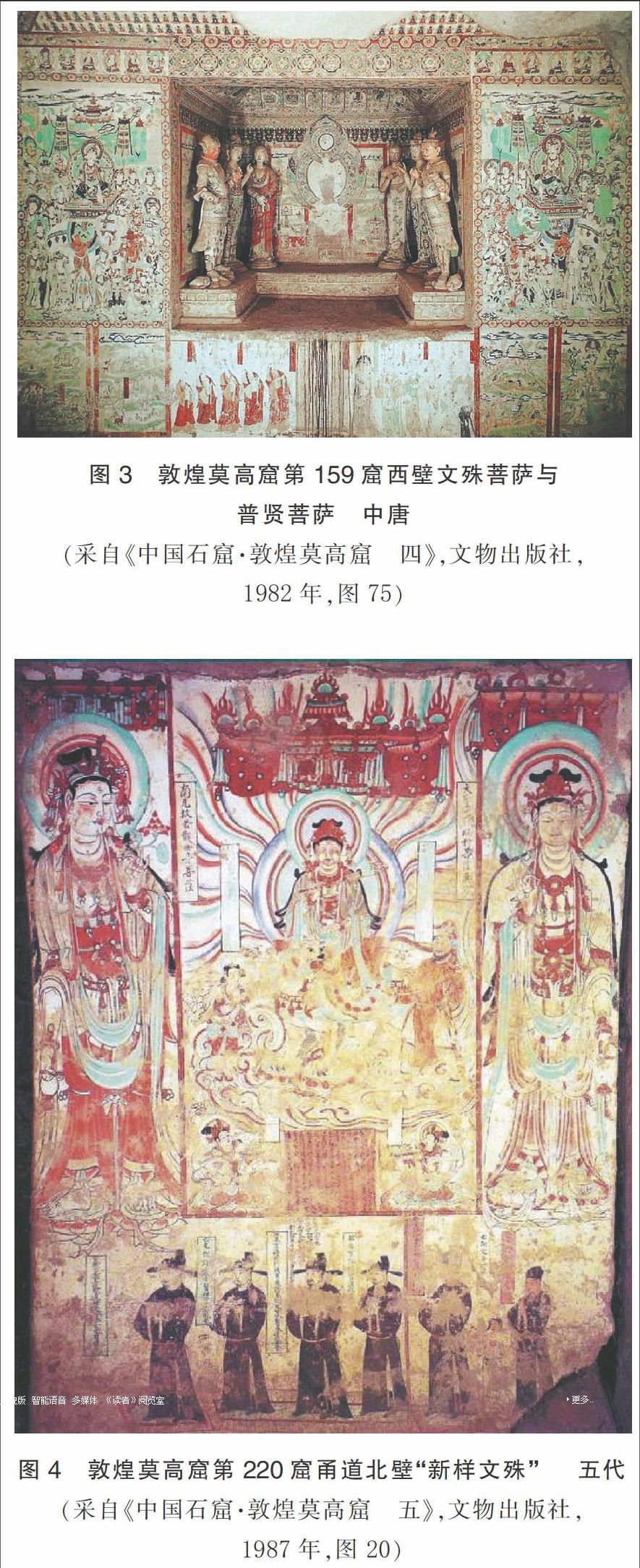

關于騎獅文殊菩薩與騎象普賢菩薩圖像的對稱繪制,晚唐張彥遠《歷代名畫記》追溯至初唐時期{4}。從盛唐時期開始,敦煌騎獅文殊圖像出現了專門牽獅引象的馭者。如敦煌莫高窟盛唐第148窟南壁龕外東側繪騎獅文殊圖,北壁佛龕外東側繪騎象普賢圖,圖像中馭獅者與馭象者均為昆侖奴形象(圖2)。榆林窟中唐第25窟西壁北側文殊變與西壁南側普賢變圖像中馭獅與馭象者均為昆侖奴形象。從中唐時期開始,莫高窟騎獅文殊圖像中加入五臺山化現圖,如莫高窟中唐第159窟西壁北側文殊變下方,以屏風形式繪制五臺山化現圖(圖3)。五代時期,莫高窟出現了“新樣文殊”圖像(圖4),并發展為文殊三尊與文殊五尊等圖式。與前期文殊圖像比較,“新樣文殊”圖像最大特征在于馭者從昆侖奴變為于闐王,文殊菩薩周圍又加入佛陀波利與文殊化老人身等形象,背景多加入五臺山化現等新的圖像因素。

以上簡要梳理了騎獅文殊圖像的發展譜系,據此,我們可以推測庫木吐喇第16窟文殊圖像的大致年代。文殊菩薩與騎象普賢菩薩對稱出現,且馭者為昆侖奴,并不是“新樣文殊”中的于闐王,背景也未出現敦煌石窟中唐以后文殊圖像中的五臺山化現圖,所以,庫木吐喇第16窟文殊菩薩與普賢菩薩圖像繪制的時間應在盛唐時期。

(2)從觀無量壽經變與藥師經變構圖推測洞窟年代

庫木吐喇第16窟主室南北兩壁分別繪制觀無量壽經變與北壁藥師經變,構圖均為中間橫長方形中堂式,兩側配以立軸式條幅。敦煌莫高窟觀無量壽經變壁畫中堂配二立軸式構圖最早出現于盛唐第217窟北壁,年代為盛唐景云年間(710—712)[5]。莫高窟藥師經變壁畫中堂配立軸式構圖則始見于盛唐第148窟東壁,年代為大歷十一年(776)或稍前[5]58。敦煌石窟中觀無量壽經變與藥師經變為中堂配立軸式構圖出現多例,現列表如下(表1)。

從表中可以看出,唐代敦煌石窟以中堂配立軸式構圖繪觀無量壽經變,在盛唐時期出現并流行至中晚唐時期;以中堂配立軸式構圖繪藥師經變,也于盛唐時期出現并流行至中晚唐時期。比對敦煌石窟這兩類經變畫構圖的發展情況,筆者推測庫木吐喇第16窟主室左右側壁兩輔經變畫繪制的時間當在盛唐時期以后。

此外,庫木吐喇第16窟壁畫風格中透露出典型的盛唐氣息。主室北壁藥師經變壁畫中飛天造型華美端嚴,勾線流動如生,形成“天衣飛揚,滿壁風動”{2}之感;主室前壁上方半圓形壁面涅槃圖中的舉哀弟子像,以文獻所記載的吳道子“莼菜條”式運筆,提按頓挫富有節奏,刻畫出每位弟子的形神,其人物造型與用筆特點均表現出盛唐時期的風貌。

綜上所述,通過分析比對內地塑像樣式,可以看出庫木吐喇窟群區第15至17窟塑像中明顯透露出初唐武周時期的圖本樣式,而壁畫樣式與風格更接近莫高窟盛唐時期壁畫。所以,庫木吐喇窟群區第15至17窟是在盛唐時期修造,而繼續沿用初唐武周時期的塑像布局。據此,我們認為,庫木吐喇窟群區第15、16與17窟的開鑿與塑繪年代應在初唐武周時期以后、唐中宗至唐玄宗開元年間,即8世紀上半葉。

(二)第11、13與14窟建窟年代

庫木吐喇窟群區第11與14窟,其洞窟形制、壁畫題材、風格、布局均保持一致,應為同一時期所建洞窟,均為縱券頂中心設壇方形窟,這一洞窟形制類似于唐代內地中心佛壇窟。以敦煌石窟為例,內地的中心設壇方形窟中唐以后開鑿并流行,但窟頂多為覆斗頂,而庫木吐喇唐風中心設壇方形窟為縱券頂,保留有龜茲本地開鑿傳統。庫木吐喇第11與14窟的壁畫風格接近于盛唐、中唐時期中原內地佛教壁畫風格。綜合洞窟形制與壁畫風格等因素,可初步判斷庫木吐喇窟群區第11與14窟年代晚于庫木吐喇窟群區第15至17窟,約在8世紀中葉至8世紀末期開鑿。北京大學考古系曾對庫木吐喇第14窟主室墻泥中草樣做過碳十四測定,測定年代距今(1982)為1210±35年,即唐天寶年間(742—756)[6]。碳十四測定年代可以作為本文年代推測的一個輔證。

庫木吐喇窟群區第13窟為中心柱窟、第14窟為方形窟。根據柏林亞洲藝術博物館編號B1236歷史照片可以看出,二窟開鑿于同一水平位置,且主室門墻上方壁面存留有安裝窟前木構建筑的凹槽與鑿孔(圖5),這表明二窟曾共用一個前室。因此,這是一個由中心柱窟與方形窟構成的洞窟組合{1},這反映出兩窟應為同一時期開鑿。結合第13窟壁畫為唐代風格,可初步判斷庫木吐喇第13窟也應與第14窟同時建鑿于8世紀中葉至末期。

(三)第68至72窟建窟年代

庫木吐喇“五聯洞”(第68至72窟)位于窟群區谷北區、面朝木札提河的懸崖絕壁上。根據魏正中從考古學視角下對洞窟形制與洞窟組合的調查與判斷,庫木吐喇“五聯洞”開鑿于前后兩個階段:第一階段是由第68窟中心柱窟與第69[1]窟講堂窟形成洞窟組合,二窟共用一個前室,通過第69窟前室木梯登臨;第二階段是增建第70、71與72窟各自帶有前室的三個中心柱窟,將第69[1]僧房窟改建為69[2]方形窟,并增開入口于南面的長階梯隧道。庫木吐喇第69[2]窟的建造年代與第70、71、72三窟的增建年代相當[7]。

在“五聯洞”入口于南面的長階梯隧道中,存有兩方漢文紀年題刻。第一方位于第67窟出口右折約3米的一段隧道右壁面上部,豎刻四行,右起豎讀。根據筆者現場錄文記為:“郭十九文/姚希芝記/河東郡開仏堂/建中六年六月廿日”。{2}第二方題刻位于沿隧道再向右前行約5米的右側壁面上,豎刻三行,在實地調查中筆者未能找到這方題刻,依據晁華山的錄文記為:“祁于建中/六年二月廿/九日扣 完”[1]199。根據晁華山與馬世長的判斷,題刻是開鑿通道的工匠所做的記工刻字,與洞窟開鑿年代有關[1]200[2]222。另據魏正中的判斷,“五聯洞”入口于南面的長階梯隧道與第二階段增建的第70、71與72窟有關[1]83,則隧道中“建中六年”(785)題刻應與第70、71、72窟的開鑿直接對應,而第68與69[1]窟應建于建中六年之前。

從庫木吐喇“五聯洞”的開鑿規模、第70、71窟塑像石胎體量,以及第68、71窟的壁畫風格來看,“五聯洞”的年代當晚于第15至17窟。綜合以上“五聯洞”的洞窟形制、洞窟組合、洞窟改建、洞窟題刻、塑像與壁畫風格等因素,本文認為庫木吐喇“五聯洞”或建于較庫木吐喇第15至17窟更晚的中唐時期,而“五聯洞”被泥層覆蓋或被煙熏黑的多層壁畫,似乎又暗示“五聯洞”延續使用年代較長。從上述幾處唐風洞窟年代的推測,我們可以判斷,庫木吐喇窟群區內谷南區與谷北區的唐風洞窟,其開鑿次序應是從崖壁中間向兩端展開。

三 龜茲地區回鶻風洞窟壁畫年代探索

關于龜茲地區回鶻風洞窟分期與斷代研究,目前還難以開展:第一,目前還沒有發現直接相關的文獻記載和明確紀年的題記;第二,由于大多數龜茲回鶻風洞窟壁畫殘破不全、塑像幾乎全無,筆者盡可能利用相對全面的國外探險隊資料,以及流失海外壁畫資料進行洞窟壁畫復原工作,也只能集中于少數幾個洞窟。因此,只能就這幾個少數洞窟進行討論,無法進行全部龜茲回鶻風洞窟的分期與斷代工作;第三,對于龜茲回鶻風洞窟壁畫主題內容還需要進一步進行釋讀;第四,利用龜茲回鶻風洞窟壁畫與塑像題材、樣式、風格,也很難與可資參照的洞窟比對出年代;第五,龜茲石窟中的題記,尤其是回鶻語與吐火羅語題記,還需要進一步整理與釋讀。上述諸問題的相互比對與推進,是今后龜茲回鶻風洞窟分期斷代研究的基礎與發展方向。盡管如此,本文還想通過探討洞窟壁畫的唐風與回鶻風的承接關系,試對部分龜茲回鶻風洞窟壁畫的年代進行探索。

(一)佛教初傳回鶻與回鶻進入龜茲

關于佛教初傳回鶻與回鶻進入龜茲的歷史,史家論述宏富[8-13],本文摘要交代一下龜茲地區回鶻風洞窟開鑿的歷史背景。

回鶻原居今蒙古高原北部色棱格河和鄂爾渾河流域,別支游牧于天山與河西甘州、涼州之間。前者構成漠北回紇汗國的主體,后者成為高昌回鶻與河西回鶻的前身[10]17。自安史之亂始,西域唐軍被調到內地平叛,節度使雖仍駐節龜茲,但自此唐對西域的控制逐漸減弱。貞元六年(790)至貞元七年(791),吐蕃分別攻陷北庭與龜茲,稍后,回鶻與唐軍聯合收復北庭之戰失敗,“安西阻隔,莫知存亡”[14]。回鶻在北庭戰役失敗以后,于貞元七年(791)九月復派兵與葛邏祿、吐蕃聯軍在天山東部進行過數次戰役,并取得重大勝利,重新奪取對北庭的控制權{1}。據1889年額爾渾河上游喀喇哈遜遺址發現的《九姓回鶻可汗碑》漢文部分記載,回鶻首先恢復北庭,此后回鶻再次出征,擊敗圍攻龜茲的吐蕃軍隊并攻取龜茲,至791年將吐蕃勢力逐出天山{2}。回鶻崇德可汗在位期間,葛邏祿等部歸順。自此開始,天山南北兩個戰略要地北庭與龜茲均處于回鶻勢力控制之下。在漠北回鶻大批西遷之前,龜茲已在西域回鶻的勢力范圍之內。由于戰爭的原因,已有一部分回鶻人遷居龜茲。

唐開成四年至五年(839—840),漠北回鶻汗國發生災荒與內亂,并遭到黔戛斯人襲擊,漠北回鶻汗國滅亡,大部分回鶻人分成數支西遷。其中的十五部回鶻在龐特勤率領下,由漠北遷徙至東部天山地區。會昌二年(842),黠戛斯對西遷回鶻進行了第二次打擊,迫使北庭地區的回鶻部眾躲入天山山區,安西地區的回鶻部眾則遷入焉耆、龜茲至若羌與且末一帶[15]。龐特勤率部眾向西來到焉耆后勢力逐漸強大,從黠戛斯手中奪回焉耆與安西,并以焉耆為牙帳,建立安西回鶻政權{3},領土包括龜茲地區。西遷后以焉耆為中心的龐特勤部回鶻,與原先定居于此的西域回鶻匯合,龜茲成為回鶻新的聚居中心,史稱“龜茲回鶻”。9世紀60年代,焉耆被另外一支回鶻仆固俊部占據,龐特勤部及其后裔遷回龜茲,統治中心由龜茲逐漸東移至高昌,建立起包括龜茲回鶻在內的高昌回鶻王國{4}。

從以上史學材料分析,回鶻民族大規模集中進入龜茲地區大致可以分為兩個時期,即貞元七年(791)以后與會昌二年(842)以后。關于佛教傳入回鶻的時間,本文采用楊富學的觀點,即在漠北回鶻汗國時期,回鶻便開始與佛教接觸。回鶻在西遷之前的8世紀末至9世紀初,其勢力已經進入龜茲、北庭與高昌等地。這部分回鶻人長期生活在佛教高度發達的西域地區,受到佛教的濡染是當然之事[10]19-21。至10世紀的宋代,回鶻以高昌、龜茲為中心,佛教興盛繁榮。11世紀70年代,龜茲逐漸為伊斯蘭教勢力所占領[16]。

回鶻民族遷入龜茲后,開始了龜茲地區民族回鶻化進程。宋代或宋之前,龜茲地區的民族已經逐漸回鶻化{5}。從上述史料可以判斷,回鶻進入龜茲后,與原先安西都護府時期遷入的漢人、龜茲本地人共存一段時期并逐漸回鶻化的進程。

(二)龜茲回鶻風洞窟壁畫年代探索

分析龜茲地區回鶻風洞窟壁畫的題材、樣式、風格與現有可識讀題記,反映出漢、龜茲與回鶻三個民族的互動。分析上述背景史料可知,留守在龜茲的漢人至多活動至唐末、五代時期。這或許可以將龜茲地區一些回鶻風洞窟中典型唐代風格壁畫的年代,系于8世紀末至9世紀初年。很難想象,在貞元七年(791)安西路絕以后,留守在龜茲的漢人參與開窟造像活動,并能夠延續到9世紀及其以后。

1. 庫木吐喇第12窟的年代

(1)壁畫布局與風格

庫木吐喇窟群區第12窟壁畫呈現出三種畫風,反映出漢、龜茲與回鶻畫風共存、融和與演變的特點。右甬道內側壁直接繪有接近唐風洞窟壁畫的普賢菩薩及脅侍圖,從壁畫題材與風格判斷,庫木吐喇第12窟應為貞元七年(791)安西路絕、至會昌二年(842)回鶻從漠北西遷期間所開鑿。此窟兩側壁聽法四眾與后甬道涅槃圖,壁畫風格表現出龜茲回鶻風洞窟壁畫的地域性(回鶻風格與龜茲風格的結合)。這也表明,龜茲回鶻風壁畫的風格還在確立初期。全窟壁畫表現出從唐風至回鶻風的過渡,又融入龜茲畫風。漢地因素與龜茲因素來源,應是龜茲本地未遷回中原的漢人與當地的龜茲人。

(2)漢文題記

據德國柏林亞洲藝術博物館編號B1992歷史照片,庫木吐喇窟群區第12窟主室前壁南側上下皆有繪畫,上下繪畫之間的兩行分界線內存有漢文題記。筆者識讀為“癸亥之歲五月廿四日茗第惠整戩深兩共到此志”。從書寫位置以及題記內容來看,這則題記應為建窟之后的游巡僧人所題。題記不屬紀年只記干支,應寫于唐朝失去對龜茲控制的貞元七年(791)之后。按照干支紀年推算,這則題記可能寫于唐會昌三年(843),或者唐天復三年(903)甚至更晚。那么庫木吐喇第12窟的開窟、造像與壁畫年代當在“癸亥”年之前。

(3)供養人圖像

據柏林亞洲藝術博物館編號B1992照片,庫木吐喇窟群區第12窟主室前壁繪有漢人頭飾與回鶻裝供養人圖像,表明此洞窟為漢人與回鶻人共同開鑿。如前所述,回鶻人進入龜茲,主要集中在貞元七年(791)之后與會昌二年(842)之后兩段時期。

供養人同時為漢裝與回鶻裝的情況還見于庫木吐喇第79窟,李樹輝判斷該窟建于唐貞元十一年(795)四月或稍后不久[17]。這或許也可為同樣出現漢裝與回鶻裝供養人圖像的第12窟的年代推測提供佐證。由于河西路阻,留守在龜茲的漢人對龜茲地區回鶻風洞窟壁畫影響逐漸減弱,漢人在龜茲留守至晚堅持到9世紀初年。此窟除回鶻與漢地供養人圖像之外,窟頂壁畫還表現出濃郁的漢地因素與龜茲本地畫風的結合,與庫木吐喇唐風洞窟第13窟券頂壁畫題材、風格十分接近,因而第12窟與先前開鑿的唐風洞窟時間相隔應該不會太遠。根據這則“癸亥”題記寫于公元843年或903年,題記出現在石窟開鑿之后,則庫木吐喇第12窟建造年代當推測在9世紀中葉之前。

2. 庫木吐喇其他回鶻風洞窟年代

庫木吐喇窟群區第42窟壁畫表現出漢地風格的佛、菩薩造型與回鶻畫風明顯的暖色系色調,同時,從后甬道的佛與菩薩面部、小臂的暈染來看,又保留有典型的龜茲畫風重體積表現的低染法。庫木吐喇第42窟壁畫表現出三種畫風的融合,較之第12窟,壁畫畫風結合得更加自然與統一。結合畫風,又考慮到第42窟洞窟分布在谷內區,其建造年代應晚于谷南區的第12窟。日本大谷探險隊成員渡邊哲信曾記錄第42窟原有漢文題記“□戌八年六月十八日”[18],馬世長先生認為該則題記應對應“大中八年”(854)[2]222-223。但該題記今已不存,無法知曉這則題記是直接題記、還是間接題記。不過,后甬道的佛與菩薩呈現明顯的漢地風格,且又與回鶻畫風、龜茲畫風結合自然。綜上所述,推測庫木吐喇第42窟應屬于龜茲回鶻風洞窟中較早建造的一批,大致應在9世紀上半葉至中葉間開鑿,但較第12窟年代稍晚。

庫木吐喇窟群區第45窟較第12窟位置偏后,而第45窟在后甬道尊像圖中題有漢文榜題,繪畫風格呈現出回鶻民族審美風尚,融入漢地畫風與龜茲畫風,故而筆者初步判斷庫木吐喇第45窟時代較第12窟稍晚。

庫木吐喇窟群區第10與43窟壁畫漢地因素減弱,龜茲畫風與回鶻畫風逐漸融合,從壁畫風格判斷,時代應比庫木吐喇第12窟晚很多。第9窟壁畫未繪制完成,或者為更晚時期開鑿的洞窟。

四 余 論

對唐與回鶻時期庫木吐喇石窟壁畫年代的探索,需要多種學科的介入與互相合作:需要美術史視角對壁畫圖像題材與風格的進一步研究;需要語言學視角對庫木吐喇石窟題記,尤其是回鶻語與吐火羅語題記的進一步整理與釋讀;需要考古學視角類型學與地層學方法對洞窟的分期斷代,并借助碳十四測定作為輔助手段來判斷石窟年代。多種學科與研究方法的相互比對與推進,可以為庫木吐喇石窟壁畫的分期斷代提供方向與動力。

致謝 在資料搜集過程中,得到了新疆龜茲研究院、德國柏林亞洲藝術博物館的傾力襄助,在此深表謝意。

參考文獻:

[1]晁華山.庫木吐喇石窟初探[G]//新疆維吾爾自治區文物管理委員會,庫車縣文物保管所,北京大學考古系.中國石窟·庫木吐喇石窟.北京:文物出版社,1992:198.

[2]馬世長.庫木吐喇的漢風洞窟[G]//新疆維吾爾自治區文物管理委員會,庫車縣文物保管所,北京大學考古系.中國石窟·庫木吐喇石窟.北京:文物出版社,1992:221-223.

[3]劉韜.胡地尚唐風——庫木吐喇石窟第16窟壁畫復原與塑繪內容考析[J].美術研究,2016(6):111-119.

[4]釋延一撰;陳揚炯,馮巧英校注.廣清涼傳[M].太原:山西人民出版社,1989:62-63.

[5]敦煌研究院.敦煌石窟內容總錄[M].北京:文物出版社,1996:86.

[6]北京大學考古系碳十四實驗室,陳鐵梅,原思訓,王良訓,馬力,蒙青平.碳十四年代測定報告(六)[J].文物,1984(4):95.

[7]魏正中.區段與組合——龜茲石窟寺院遺址的考古學探索[M].上海:上海古籍出版社,2013:83-85.

[8]錢伯泉.回鶻西遷與安西回鶻國[G]//龜茲文化研究編輯委員會.龜茲文化研究:1.烏魯木齊:新疆人民出版社,2006:86-104.

[9]錢伯泉.龜茲回鶻國始末[G]//龜茲文化研究編輯委員會.龜茲文化研究:1.烏魯木齊:新疆人民出版社,2006:105-115.

[10]楊富學.回鶻之佛教[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1998:17-47.

[11]楊富學.回鶻與敦煌[M].蘭州:甘肅教育出版社,2013年:65-91.

[12]李樹輝.龜茲回鶻的歷史發展[G]//龜茲文化研究編輯委員會.龜茲文化研究:1.烏魯木齊:新疆人民出版社,2006:46-85.

[13]吳濤.龜茲佛教與區域文化變遷研究[M].北京:中央民族大學出版社,2006:167-184.

[14]劉昫,等.舊唐書[M].北京:中華書局,1975:5210.

[15]蘇北海.絲綢之路與龜茲歷史文化[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1996:283.

[16]楊富學.高昌回鶻王國的西部疆域問題[J].甘肅民族研究.1990(3-4):77-78.

[17]李樹輝.庫木吐喇石窟第75、79窟壁畫繪制年代和功德主身份研究[J].敦煌研究,2008(4):36-42.

[18]渡邊哲信.西域旅行日記[G]//上原芳太郎.新西域記:上卷.東京:有光社,1937:336.