記者招待會漢英口譯中的性別差異:以插入語I think和I believe為例

潘 峰 李 鑫

(華中科技大學,武漢 430074;上海交通大學,上海 200240)

1 引言

Lakoff (1975)最早注意到男性和女性在語言特征上的差異,她認為女性的語言相較男性的更為間接與猶豫,譬如更多地使用情態詞、模糊語等,該觀點隨后得到一些學者的證實或質疑(如Crosby,Nyquist 1977; Preisler 1986;管博 2010等)。Holmes指出,先前研究存在重大的方法論問題,因為研究多依賴于不加區分的頻次統計,而未能考慮相關語言特征的具體功能(Holmes 1986:4)。基于對I think等語言特征的詳細考察,Holmes發現,男性和女性偏好語言的不同方面:男性語言更注重從認知方面來表達命題的不確定性,女性語言則更突出情感意義以維持人際間的和諧與團結(Holmes 1986:13,1988:115)。因此她認為,女性語言并非比男性更為猶豫或遲疑。本文擬以記者招待會漢英口譯為研究對象考察譯員性別差異對語言應用的影響,具體探討Holmes的觀點在雙語轉換語境中是否成立。

本文擬選取插入語I think和I believe為切入點。首先,Holmes指出,為研究結果的有效性,任何對相關語言特征的研究“很顯然需要先前的功能分析”(Holmes 1986:1),而關注少量的語言特征使詳盡的功能分析成為可能;其次,I think和I believe作為典型的插入語及評價成分,已經高度地語法化(Kaltenb?ck 2010:237),在口語中常被說話者用于表達主觀態度;再者,已有相關研究表明,這些插入成分在口語使用中可能存在性別差異(如Holmes 1986, Aijmer 1997)。本文研究語料來自自建的記者招待會漢英口譯語料庫。

2 文獻回顧

Holmes指出,為了能有效地研究語言與性別的關系,研究者需要“建立一套連貫的框架來識別語言特征”(Holmes 1990:202),因此,有必要梳理有關插入語I think/I believe以及性別研究的文獻以建立一套可用的分類框架。Stubbs較早從語用的角度進行探討,指出包括believe, think等在內的“私有動詞”既有情態意義也有心理狀態意義(Stubbs 1986:18)。二者的區分取決于命題內容:I think/I believe用作情態意義時,命題內容具有可驗證性,表達不確定功能;用作心理狀態意義時,命題內容不可驗證,與可能性無關。Stubbs的分類隨后被Jucker(1986)用于新聞訪談話語的分析。

Persson從語義角度對I think的用法做過分析,主要區分3種功能:信念、純粹的觀點、主觀評判(Persson 1993:5-9)。“信念”指基于可能性的意見;“純粹的觀點”通常伴隨表達義務與必要性的命題; “主觀評判”則涉及到說話者的主觀態度與印象。可以看出,Persson的“信念”意義與Stubbs的情態意義較為相似,“純粹的觀點”和“主觀評判”則與后者的心理狀態意義比較對應。Persson指出,在該分類中前兩種語義下的I think與I believe通常可以互換,但第三種語義與I believe不再相關。

Holmes區分口語中I think的兩種用法:審議和遲疑,前者用于增加命題的分量并表達確信,后者用于傳達不確信與遲疑(Holmes 1986:2-4)。其研究表明,盡管男性和女性在整體頻次上并無顯著差異,但是在功能上女性更多地使用審議功能來傳遞確信,男性則更頻繁地借助遲疑功能來緩和命題語力。Aijmer的發現則與之相反,他采用同樣的分類對London-Lund Corpus(LLC)中的非正式對話進行分析并發現,盡管男性在I think的總頻次上高于女性,但就功能分布而言男性和女性之間并無顯著差異(Aijmer 1997:23)。然而, Holmes和Aijmer都指出,對這兩種用法的判定取決于韻律及句法特征,如后者就得益于LLC語料庫對韻律特征的標注。但本研究所用語料并不涉及韻律特征標注,故該分類難以執行。本文擬基于上述回顧,建立適用于本研究的分類框架,以便能更好地研究雙語轉換中的性別差異。

3 研究設計

3.1 分類框架

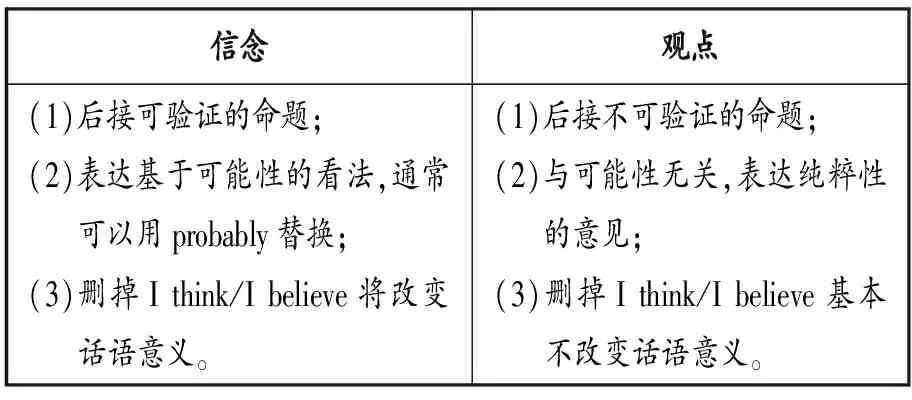

基于上述回顧的文獻及本研究的目的,本文以Stubbs(1986)的語用分類為基礎,并結合Persson(1993)的概念建立關于I think/I believe的分類框架,主要區分“信念”和“觀點”兩種用法,詳見表1。

表1 I think和I believe的主要用法

用于表達“信念”時,說話者主要基于客觀的可能性對命題是否為真作出判斷,表明自己并非完全肯定而是有所保留,因而限定對命題真值的承諾。此時,命題的真偽通常可以實際驗證,若刪掉I think/I believe將導致命題表述為真,理解為客觀事實,話語意義發生改變。相反,用作“觀點”功能時,命題與可能性無關,主要表述純粹性的意見,通常涉及義務、必要性或者說話者的主觀態度及印象等。此時,命題的真偽不可驗證,刪掉I think/I believe不會明顯改變話語意義,而仍可理解為說話人的觀點或意見。故而,“信念”功能主要關注命題內容,用于提高命題準確性;“觀點”功能則側重人際意義,便于意見的表達與接受。該分類通過強調I think/I believe的不同功用,能反映說話者對話語內容的不同側重,從而可驗證Holmes的論斷在口譯語料中是否成立。

3.2 研究語料及步驟

本研究所用語料來自自建的記者招待會漢英口譯語料庫,主要收錄1990-2014年間中國政府總理及外長在“兩會”期間的口譯語料,內容涉及政治、經濟、外交、軍事等方面的話題,口譯模式均為交替傳譯。漢語原文和口譯譯文均遵循相關的規則轉寫成文字材料,并利用ParaConc在句級層次上實現對齊(胡開寶 陶 慶 2010:49)。其中,語料庫對譯員性別、發言人、年份等篇頭信息的標注使譯員性別差異的研究成為可能。為了實現本研究的目的,部分由男女譯員合作完成的語料被移除,最終共收錄6名男性譯員和9名女性譯員的語料,具體信息詳見表2。由表2可見,男性與女性譯員的產出并不平衡(72887與113486詞),但考慮到口譯語料收集的困難以及較大規模的語料能得出更具普遍性的結論,本文決定仍采用該語料并擬通過計算每萬詞中的標準頻次以抵消庫容上的差異帶來的影響。

表2 語料庫庫容

研究步驟主要涉及兩個過程:首先,利用AntConc軟件分別在男性和女性譯員的譯文中檢索I think和I believe的應用,并根據上述分類框架初步識別其用法,統計功能分布特征;其次,為了深入辨別譯員的作用,利用ParaConc軟件進行平行檢索,考察I think和I believe的漢語對應項,甄別相關特征是源自漢語原文遷移抑或源自口譯過程本身(即譯員的選擇性行為),并分別統計源自口譯過程的男女譯員相關頻次上的差異,在第一步研究結果的基礎上,總結新的發現。

4 結果與討論

4.1 I think和I believe的應用分布

在此甄別過程中,不僅包括嚴格意義上的I think和I believe,還包括I don’t think, I always/truly believe等變體形式以及少量的we think/we believe.表3顯示兩者在口譯語料中每萬詞內的平均出現頻次。

表3 I think和I believe在口譯語料中的應用分布(次/萬詞)

根據表3,主要有3點發現:其一,當表達個人看法時,男性譯員對I think的使用明顯超過女性譯員(20.6與8.7, 原始頻次150與98),而女性譯員對I believe的使用明顯超過男性譯員(18.2與7.5, 原始頻次207與55)。這說明漢英口譯中男性譯員明顯偏好I think以表達個人看法,女性譯員則更傾向于用I believe.通常我們認為,believe相較于think傳遞更高的確信度。Aijmer曾指出,“I believe不僅表達主觀態度,它同時表明說話者對所說的話擁有一定的證據”(Aijmer 1997:17),盡管這種證據可能并不完整或者不確切。這一顯著差異說明女性譯員在表達個人觀點時總體上比男性譯員展現更高的確信度,該結果進一步證實上述Holmes(1986)對I think研究的發現,但與Lakoff(1975)的最初斷言相背離。

其二,在口譯話語中,無論I think還是I believe在用法的分布上,用于表達“觀點”的數量總是大于相應的表達“信念”的數量,這一對比關系在I think和I believe之和上得到更為明顯的體現:男性譯員和女性譯員在“觀點”用法的總應用上均顯著超過“信念”用法(分別為21.1與7.0, 22.5與4.4)。深入的文本分析表明,在口譯話語中,I think和I believe以“觀點”用法頻繁出現于兩種情況:(1)修飾說話者對于人或事物的主觀態度及評價;(2)表達對需要采取行動的看法,即用于限定一項提議而非一個命題。這說明I think和I believe在口譯場合中主要關注人際意義而非提高命題準確性。該結果與Simon-Vandenbergen對政治話語中I think功能的分析相一致,他指出在議會辯論中該短語并不主要用于限定命題真值,而是主要關注說話者在價值判斷上的個人立場以及對于行動的倡議(Simon-Vandenbergen 2000:53)。

其三,就性別差異在用法分布上而言,整體上男性譯員比女性譯員更多地使用I think和I believe來表達“信念”(7.0與4.4),而女性譯員比男性譯員更多地用來表達“觀點”(22.5與21.1)。這一結果初步印證Holmes(1986,1988)的論斷,即男性和女性側重語言的不同方面:前者更為關注命題準確性,而后者則更注重理順人際關系,女性并非比男性更為不確信或遲疑。由此可見,男性和女性在語言上的差異不可簡單地歸結為某一語言特征在數量上的多寡,它需要深入的功能分析。盡管表3可以為前兩個發現提供較為確鑿的證據,但第三個發現的結論仍然較為膚淺:男性和女性譯員在I think和I believe應用上的差異可能源自譯員本身,也可能來自原文的遷移。故而有必要進一步剖析口譯過程以甄別能體現譯員自身主體性的選擇性行為。

4.2 I think和I believe與譯員的性別差異

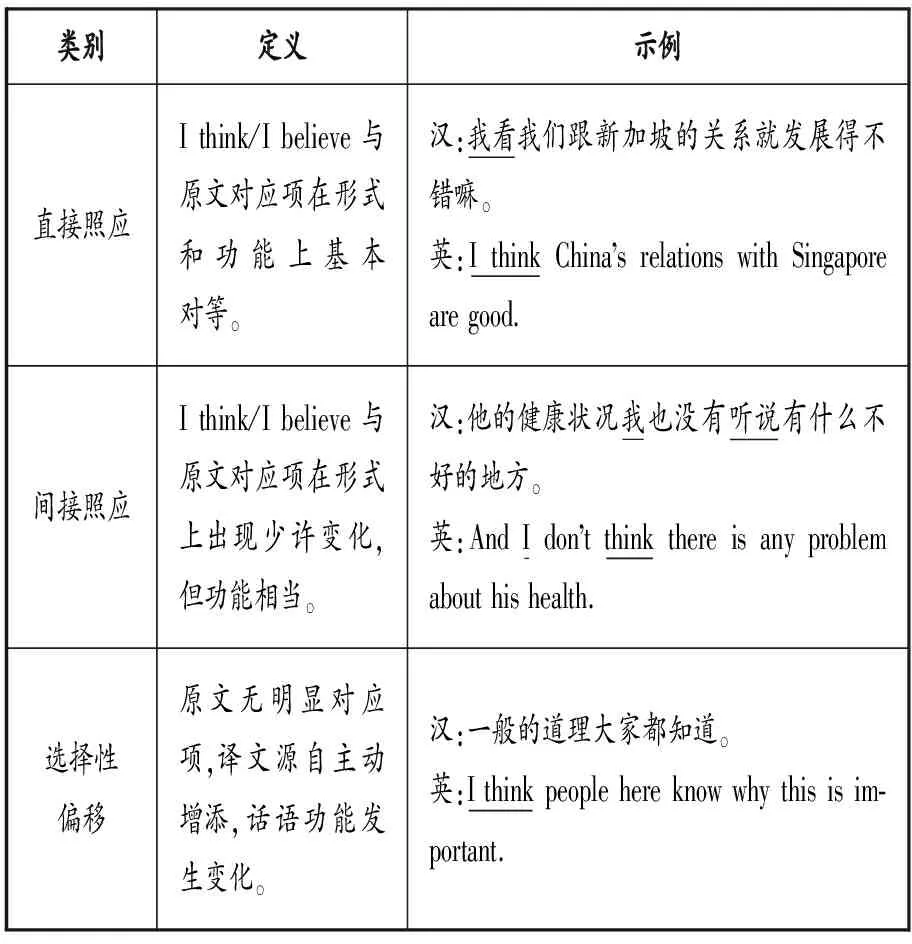

本小節通過ParaConc軟件提供的平行檢索,仔細考察每個I think和I believe與原文的對應關系,該過程主要識別出3種對應關系:直接照應、間接照應和選擇性偏移,具體分析見表4。

表4 I think和I believe與原文的對應關系

在直接照應情況下,譯文的I think和I believe直接由原文詞項遷移而來,保留原文的形式與功能。此時的原文對應項多由第一人稱主語加思維動詞構成,如“我(們)想/看/認為/覺得/相信/以為/感覺”。在間接照應中,譯文的I think和I believe由原文詞項間接遷移而來,僅在形式上出現少許變化,但保留原文的功能。此時的原文對應項多由第一人稱主語與感官動詞等構成,如“我(們)聽說/記得/可以說/表示/強調/恐怕”。選擇性偏移是指原文沒有明顯的對應項,譯員主動增添插入語I think和I believe. 但沒有該短語時譯文仍然合乎語法規范且能夠忠于原文,本文認為該行為屬于偏移,是譯員的選擇性行為,能夠體現出譯員的主體性。基于上述考慮,本文將直接照應和間接照應歸結為“對等”,認為I think和I believe來自原文遷移,而將選擇性偏移歸為“非對等”,認為I think和I believe源自譯員的自主選擇性行為。現在,本文考察男性和女性譯員在“非對等”情況下對I think和I believe的應用差異,統計結果見表5。

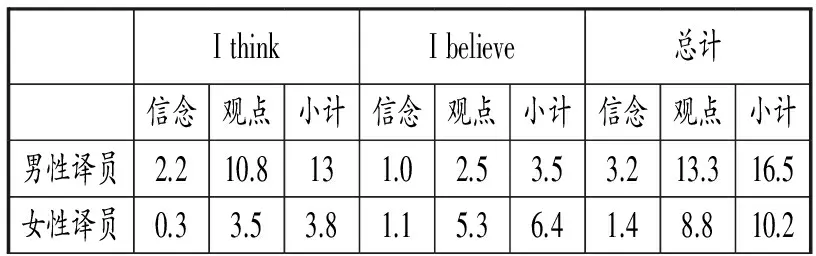

表5 I think和I believe的“非對等”頻次統計(次/萬詞)

根據表5,我們有以下3點發現:首先,就總趨勢而言,若不考慮功能,男性譯員對“非對等”的整體應用遠超過女性譯員(總計每萬詞的頻次分別為16.5與10.2,原始頻次120與116),這表明男性譯員在口譯中比女性譯員更為頻繁地增添插入語I think和I believe,因該插入成分具有限定并緩和命題的功能,說明男性譯員的話語相較女性譯員的顯現出更高程度的不確定性。就具體類別而言,男性譯員比女性譯員的更加偏好增添I think來表達個人看法(小計13與3.8),而女性譯員則更為頻繁地增添I believe(小計6.4與3.5),這也進一步證實表3中的第一個發現。由于think和believe在確信程度上的差異,該結果仍然表明男性譯員的話語相較女性譯員的更加不確定或遲疑。

其次,就用法分布而言,男性譯員對I think的應用無論是“信念”還是“觀點”都遠超女性譯員(分別2.2與0.3,10.8與3.5),女性譯員對I believe的應用在“信念”和“觀點”上則略超男性譯員(分別1.1與1.0, 5.3與2.5)。盡管如此,從總體統計上看,男性譯員在“信念”和“觀點”兩種用法的頻次均遠超過女性譯員(總計3.2與1.4, 13.3與8.8;原始頻次23與16,97與100),方差分析表明兩者之間均具有顯著性差異(分別為P=0.01,P=0.004, 均小于0.05)。這顯示在漢英口譯中男性譯員對I think和I believe的應用不僅更關注命題內容以提高其準確性,同時也更關注人際方面以促進意見的表達與接受。因而,該結果部分支持Holmes(1986:13,1988:115)的論斷,這表明口譯語境與單語對話語境可能存在一定的不同。

再者,上述分析也同時表明“非對等”情況在記者招待會漢英口譯中是一種非常顯著的現象。將表5與表3結合可發現:男性譯員對I think和I believe的主動增添(16.5)占其應用總頻次(28.1)的58.7%;女性譯員對I think和I believe的主動增添(10.2)占其應用總頻次(26.9)的37.9%,說明額外增添插入性成分是譯員常用的一種口譯策略。這在一定程度上驗證Fairclough的觀點,即當代社會話語實踐的一個重要變化是公共話語的對話化,也即公共話語與私人話語的界限正變得模糊化(Fairclough 1992:204),上述結果表明該觀點也適用于譯員介入的話語。

4.3 動因分析

以上兩小節的討論結果表明:男性譯員通常偏好使用I think表達個人看法,而女性譯員則主要使用I believe;整體上,男性譯員更為頻繁主動地增添插入成分I think和I believe,不僅在修飾命題內容上而且在傳遞人際意義上均超過女性譯員,故男性譯員對I think和I believe的應用相較女性譯員顯現出更大程度的不確信性。下面,我們嘗試分析其原因。

一方面,男性和女性譯員群體在I think和I believe使用上的顯著差異折射出與性別相關的社會性差異。一般而言,女性通常在社會中居于相對弱勢的地位,在權力、聲望、職務、社會角色等方面均稍低一些,不同性別的社會差異直接影響并體現在日常的語言使用中,最明顯的例子即所謂“女性語言”(Lakoff 1975:54)的存在。另外,語言使用特征上的固有差異通常被認為與男女所經歷的不同社會化過程有關,社會化過程使男女在特定的語境中傾向于優先選擇某些語言特征,以表達特有的社會關注或個人情感。經由社會化過程而來的語言習慣深刻地烙印在不同群體的語言使用上,這種社會化過程對口譯員來說也不例外,直接或間接地體現在譯員介入的口譯話語中,表現為對特定詞匯的偏好以及對增添、轉換等翻譯策略的選取上。在口譯研究中,Mason對比男女譯員對禮貌語、稱呼語等語言項進行的增添和省略,發現男女譯員對于語言內容的編碼和其經歷的社會化過程之間存在密切的關聯。譯員“對于所增添的語言內容的選擇很可能是出于特定性別因素的影響”,并且“譯員所經歷的社會化過程決定在特定語境中譯員所增添內容的本質”(Mason 2008:85)。無獨有偶,在記者招待會漢英口譯中,譯員對插入語I think和I believe的增添(即“非對等”頻次)上存在的差異,既是由于性別因素的影響,也顯示出男女譯員作為不同的群體所經歷的不同社會化過程。

通常,女性相對較低的社會地位使她們傾向于使用強調性或夸張性的語言(“女性語言”的特征之一),以維護或彰顯其社會尊嚴和個人價值,并達到人為地拔高自身社會地位的目的。正所謂,語言的使用既折射出社會身份的差異,同時又建構并反作用于社會身份。同樣用于表達個人看法,男性譯員偏好選取I think,女性譯員則傾向選用更具強調性的I believe,與后者借助于語言尋求安全感和認同并建構社會身份的努力相關。

此外,男性譯員整體上更頻繁地增添插入語,這與由社會化過程決定的語言使用習慣緊密相關。社會化過程決定男性在社會交往中更為重視彼此的消極面子,而女性更為關注彼此的積極面子(Brown,Levinson 1987)。本質上,記者招待會中的政府官員與聽眾之間的權力距離較大,權威性較強而協商性不足(李鑫 胡開寶 2013:30),而作為交際雙方協調者的譯員有責任促進雙方順暢地交流。插入成分I think和I believe均具有限定命題和緩沖語氣的作用,通過表達看法僅為個人之見,為聽眾留下商量和反饋的余地,照顧到聽者的消極面子,即不被強加的需求,故插入語I think和I believe可用于保護交際雙方的消極面子。男性譯員對交際雙方消極面子的關注,可解釋其在口譯過程中整體上更為頻繁地增添插入語I think和I believe的原因。

另一方面,女性社會地位的逐漸提高也在一定程度上與女性譯員特有的語言使用特征相關。Kunsmann在解釋男女話語行為的差異時指出,“有證據表明女性次文化中的活力因素正在逐漸提高,導致不斷增強的斷言性”。Kunsmann認為可區分男性次文化和女性次文化兩個概念,其中女性屬于少數群體而男性屬于多數群體(Kunsmann 2000)。活力一詞是民族語言身份理論中的重要概念,可藉由人口、地位和機構支持3種因素衡量,后兩種因素與性別分析相關。事實上,現任外交部翻譯室副主任的許暉在接受采訪時指出,“翻譯室還是一支以女同志為主力軍的隊伍,女干部占總人數的大約70%,是名副其實的‘半邊天’”(李瀟堃 2012)。女性社會地位的逐漸提高和在相關機構中居于優勢,也在一定程度上解釋女性譯員偏好選用更具斷言性的插入語的原由。

5 結束語

性別差異在語言使用上的體現一直是社會語言學和性別研究領域所關注的焦點,其背后的成因也引人關注,然而對雙語轉換語境,特別是漢英口譯中性別因素對語言使用影響的探究卻乏善可陳。本文基于語料庫的方法,以插入成分I think和I believe為切入點,考察記者招待會漢英口譯中男女譯員在語言使用上的差異。研究結果表明,男性譯員顯著偏好使用I think,女性譯員明顯傾向使用I believe. 整體而言,無論在修飾命題意義還是在傳遞人際意義上,男性譯員對插入語的使用都明顯超過女性譯員,因而顯現出更大的不確信性。其主要原因可歸結為男性和女性所經歷的不同社會化過程以及由此產生的語言使用習慣對譯員的影響。女性地位的逐漸提高以及隨之而來的斷言性不斷增強,也在一定程度上與之相關。在此意義上,本文拓寬關于性別研究的范圍,對于增進有關性別差異及其成因的理解具有借鑒意義,并在一定程度上為未來相關研究鋪設道路。

管博. 行為群體與性別語言差異——以模糊語使用為例[J].當代外語研究, 2010(12).

胡開寶陶 慶. 漢英會議口譯語料庫的創建與應用研究[J].中國翻譯, 2010(5).

李瀟堃. 探訪外交部翻譯室:平均年齡31歲女干部占70%[N]. 中國日報網, 2012-05-25.

李 鑫胡開寶. 基于語料庫的記者招待會漢英口譯中情態動詞的應用研究[J].外語電化教學, 2013(3).

Aijmer, K. I Think — An English Modal Particle[A]. In: Swan, T., Westvik, O.J.(Eds.),ModalityinGermanicLanguages[C]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1997.

Brown, P., Levinson, S.Politeness:SomeUniversalsinLanguageUsage[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Crosby, F., Nyquist, L. The Female Register: An Empirical Study of Lakoff’s Hypotheses[J].LanguageinSociety, 1977(3).

Fairclough, N.DiscourseandSocialChange[M]. Cambridge: Polity Press, 1992.

Holmes, J.Functions of You Know in Women’s and Men’s Speech[J].LanguageinSociety, 1986(1).

Holmes, J. Sort of in New Zealand Women’s and Men’s Speech[J].StudiaLinguistica, 1988(2).

Holmes, J. Hedges and Boosters in Women’s and Men’s Speech[J].LanguageandCommunication, 1990(3).

Jucker, A.NewsInterviews[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1986.

Kaltenb?ck, G. Pragmatic Functions of Parenthetical I Think[A].In: Kaltenb?ck, G., Mihatsch, W., Schneider, S.(Eds.),NewApproachestoHedging[C]. Bingley: Emerald, 2010.

Kunsmann, P. Gender, Status and Power in Discourse Behavior of Men and Women[OL]. http://www.linguistik-online.com/1_00/KUNSMANN.HTM, 2000.

Lakoff, R.LanguageandWoman’sPlace[M]. New York: Harper Colophon, 1975.

Mason, M.CourtroomInterpreting[M]. Lanham: University Press of America, 2008.

Persson, G. Think in a Panchronic Perspective[J].StudiaNeophilologica, 1993(65).

Preisler, B.LinguisticSexRolesinConversation:SocialVaria-tionintheExpressionofTentativenessinEnglish[M]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1986.

Simon-Vandenbergen, A. M. The Functions of I Think in Political Discourse[J].InternationalJournalofAppliedLinguistics, 2000(1).

Stubbs, M. A Matter of Prolonged Field Work: Notes Towards a Modal Grammar of English[J].AppliedLinguistics, 1986(1).