產業結構升級影響污染排放的空間計量分析

劉贏時,田銀華 ,周定根

(1. 湖南科技大學 商學院,湖南 湘潭 411201; 2. 湖南工學院 經濟管理學院,湖南 衡陽 421001;3.湖南大學 經濟與貿易學院,湖南長沙,410079)*

·經濟管理·

產業結構升級影響污染排放的空間計量分析

劉贏時1,2,田銀華1,周定根3

(1. 湖南科技大學 商學院,湖南 湘潭 411201; 2. 湖南工學院 經濟管理學院,湖南 衡陽 421001;3.湖南大學 經濟與貿易學院,湖南長沙,410079)*

依據1997-2014年中國省級面板數據,考量產業結構升級對污染排放強度的影響及其空間溢出效應。結果表明:產業結構合理化、高度化發展降低了本地區的污染排放強度,也降低了鄰近或具有經濟關聯地區的污染排放強度。同時,本地區污染排放會受到鄰近或具有經濟關聯地區污染排放的間接影響。鑒此,促進污染減排,應著力推進本地區和鄰近地區的產業結構升級,并構建區域間共同發展、協同管理的污染防治聯合協調機制。

產業結構升級;污染排放;時空演變;空間溢出效應

一、引 言

隨著中國經濟進入“新常態”,過去數十年來以資源粗放型投入和犧牲環境質量所換取的經濟增長將難以為繼。那么,如何在保持經濟持續健康增長的同時減少污染排放,創造適合人民生產生活的生態環境,是當下中國決策層和學界所面臨重要議題。考慮到環境污染的深層次原因可能是產業結構的落后,所以從產業結構升級視角探求污染減排的影響機制具有重要的理論與現實意義。國外學者較早地探究了產業結構與環境污染的關系。如Cole(2003)將產業結構升級定義為從污染產業向清潔產業的調整,發現這一調整有助于降低單位GDP的污染排放[1]。Werner(2001)等從要素投入密集程度將產業結構升級定義為從勞動密集型轉向資本密集型,但他們發現結構效應對降低污染排放的作用較小[2]。李鵬(2016)的研究發現,產業結構與污染排放存在倒“U”型關系[3]。總的來看,既有文獻大多從特定產業的結構或是對不同的污染物展開研究,而且所得出的結論并不一致。相比較既有文獻,本文的邊際貢獻在于:(1)使用主成分分析法測算污染排放強度綜合指數,使得各地區污染排放具有橫向可比性,且為后續的空間相關性和空間計量分析提供了基礎。(2)采用空間計量模型考察了產業結構升級對地區污染排放的直接影響以及空間溢出效應。

二、理論分析框架與假說

不同的產業結構和經濟發展水平對污染排放有著差異化的影響,而且,這一影響過程存在于產業結構從低級形態向高級形態演變過程中[4]。Grossman(1995)將產業結構與污染排放強度的演變過程劃分為三個階段:起初,在以勞動密集型產品為主的輕工業和農業發展階段,污染排放強度通常較低;隨后,產業結構向以資源密集型產品為主的重工業階段演進,污染排放強度趨于上升;隨著地區經濟的不斷發展,產業結構進入了以資本和技術密集型為主導的演化階段,此時的污染排放強度呈現出明顯的下降趨勢。由此看來,產業結構優化升級同時也伴隨著污染排放強度的演變[5]。鑒于產業結構升級主要體現在產業結構合理化和高度化兩個方面,所以,本文關于產業結構升級影響污染排放的理論解析從上述兩方面展開。

產業結構合理化指依據現有的資源條件、科技水平及消費需求等因素,調整不合理的成份以促進要素資源在產業間的合理配置,并使得產業發展趨于協調。可見,產業結構合理化發展促進了要素資源的節約與循環利用,從而促成污染減排。產業結構高度化發展則體現在產業比例關系的優化和勞動生產率的提升,主要指產業結構的發展重心由第一產業向第二、三產業逐次演進的過程。而且,產業結構的高度化發展過程也是生產技術與治污技術進步過程,這使得清潔生產工藝、污染減排設備以及清潔能源使用成為可能,以此來促進污染減排并改善環境質量[6]。在Grossman和Kreuger(1995)看來,產業結構高度化發展以及由此帶來的污染減排技術進步所產生的環境效應遠高于因經濟規模增長而產生的污染減排效應[5]。

事實上,按照空間經濟學理論,相鄰或鄰近地區間的經濟行為存在一定的“模仿”與“學習”過程。也就是說,某一地區的經濟行為將會對其它地區的經濟行為產生間接性影響。部分研究文獻表明,地區間的產業結構調整與污染排放行為也存在著一定的空間相關性[7]。至于產業結構升級對地區污染排放強度的影響除了直接效應,還有可能存在間接的空間溢出效應,有待實證檢驗。根據上述理論分析框架,本文提出了以下三個理論假說:

假說1:產業結構合理化發展不僅降低了本地區污染排放,也促進了相鄰或鄰近地區的污染減排,由此表現出間接的空間溢出效應。

假說2:產業結構高度化發展也會降低本地區的污染排放,同時還會帶來相鄰或鄰近地區的空間溢出并促成污染減排。

假說3:相鄰或鄰近地區的污染排放存在明顯的空間溢出效應。

三、污染排放強度綜合指數及其時空演變特征分析

(一)污染排放強度綜合指數

本文采用主成分分析法將工業廢水、工業廢氣、工業二氧化硫、工業煙塵、工業粉塵及工業固體廢物排放量指標綜合成污染排放強度指數。將各變量指標進行標準化處理。上述污染排放指標數據均來源于1998-2015年《中國環境年鑒》和《中國統計年鑒》,部分缺失數據由各地區《統計年鑒》進行補充。接著,文章利用SPSS19.0統計軟件計算得到KMO統計量為0.72,Bartlett的球形度檢驗值為1632.31,對應P值為0,證實上述觀測量適用于主成分分析。另外,按照累積貢獻率不低于85%或是特征值大于1的標準,從六個變量指標中提取得到三個主成分因子,累積貢獻率為85.70%。

本文對已提取的三個主成分變量按方差最大正交旋轉法進行旋轉,以此得到最終的主成分得分系數矩陣,并計算得到三個主成分的綜合得分。最后,結合三個主成分綜合得分,進一步計算得到污染排放強度綜合指數(pindex)。具體計算公式為:

F1=0.491×water-0.399×gas+0.140×sotwo+

0.229×smoke+0.562×dust-0.213×solid

(1)

F2=-0.069×water+0.884×gas+0.320×sotwo-

0.003×smoke-0.333×dust+0.110×solid

(2)

F3=-0.467×water+0.158×gas+

0.051×sotwo+0.308×smoke-

0.029×dust+0.736×solid

(3)

pindex=F1×λ1/(λ1+λ2+λ3)+

F2×λ2/(λ1+λ2+λ3)γ2+

F3×λ3/(λ1+λ2+λ3)

(4)

式中,λ1、λ2和λ3分別為貢獻率第一、第二和第三的特征值,主成分F1、F2和F3綜合得分由式(1)~(3)計算所得。根據(4)式所計算的污染排放綜合指數出現部分負數,為便于理解,采用離差標準化方法進行處理①,以消除負數現象且不改變原來的趨勢。

(二)污染排放強度的時空演變特征

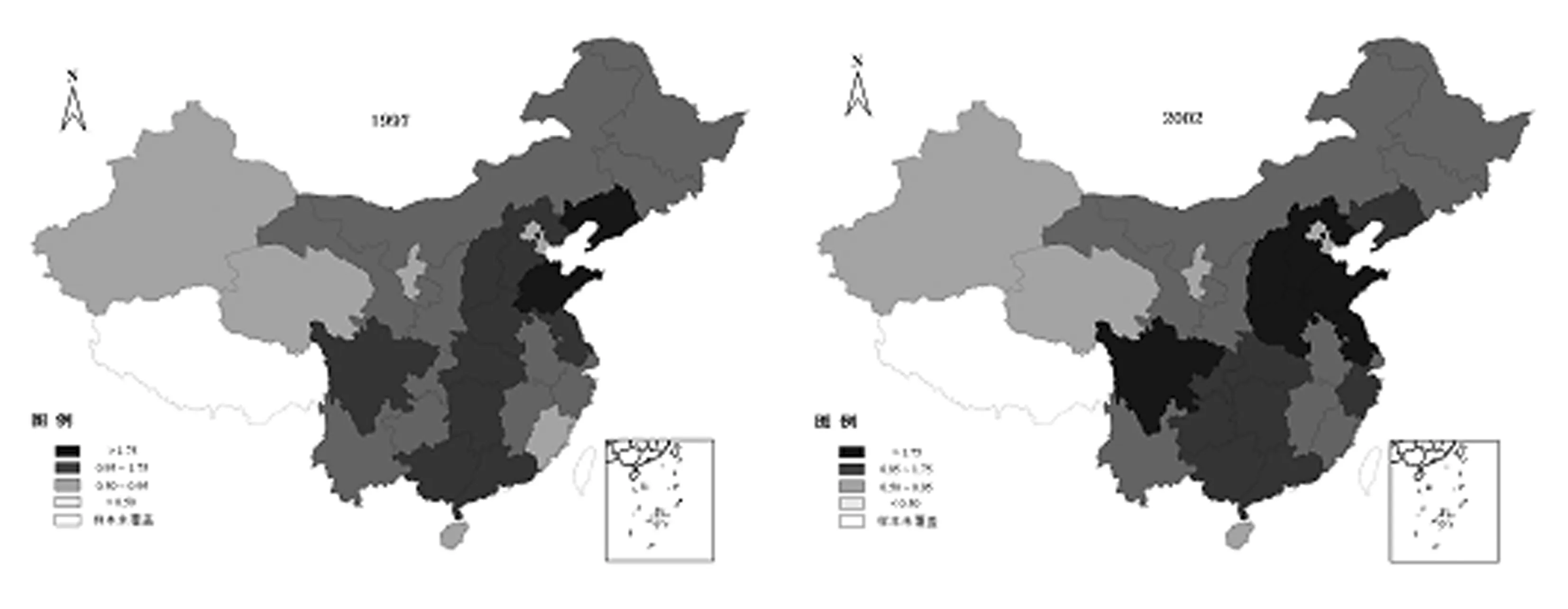

為了更直觀地剖析我國各地區污染排放強度的時空演變特征,本文利用GeoDa0.9.5空間統計軟件繪制了1997和2014年污染排放強度的空間分布圖(圖1)。從各地區污染排放強度的時空演變特征來看,環渤海地區歷來是我國污染排放強度最高的區域。另外,華北地區、華東地區以及西北地區的污染排放強度總體上歷經了由弱變強的演變過程,西南地區的污染排放強度表現出由強變弱的演變特征,華南地區則呈現出由弱變強再變弱的演變趨勢,華中地區以及東北地區的污染排放強度變化幅度最小。

四、空間面板計量模型構建與變量說明

(一)空間面板計量模型設定

本文構建空間面板滯后模型(SLM)、空間面板誤差模型(SEM)以及空間面板杜賓模型(SDM)來進一步考察產業結構升級影響地區污染排放的直接效應和間接效應。空間計量模型設定如下:

pindexit=ρW·pindexit+isit+

∑βXit+ai+γt+uit

(5)

pindexit=isit+∑βXit+ai+γt+vit

vit=λW·vit+uit

(6)

pindexit=ρW·pindexit+isit+∑βXit+

(7)

式中,i為省份,t為年度;pindexit表示污染排放強度綜合指數;isit為產業結構升級指標,具體包括產業結構合理化和高度化指數;Xit為控制變量,主要包括地區人均GDP及其平方項、第二產業比重、城鎮化率、對外依存度、環保意識以及外商直接投資等變量;ρ、θ和λ分別為被解釋變量空間滯后項、解釋變量空間滯后項以及空間誤差項的估計系數;ai和γt分別為地區固定效應和時間固定效應;uit為服從獨立同分布的隨機干擾項。本文構建了反距離權重矩陣和嵌套經濟距離權重矩陣。其中,反距離權重矩陣根據兩個省份行政中心距離平方的倒數來定義;嵌套經濟距離權重矩陣則將反距離權重矩陣與經濟特征權重矩陣結合起來。

圖1 我國各地區污染排放強度的時空演變特征

(二)變量選擇及數據來源

核心解釋變量為產業結構合理化指數(isr)和產業結構高度化指數(isa)。文章選擇要素投入結構與產出結構的耦合程度來度量產業結構合理化指數。isr值越大,說明勞動投入與產出耦合程度越差,產業結構合理化水平較低。具體計算過程見(8)式,其中,Y表示產出,L表示勞動投入,j=1,2,3表示第一、二、三產業。

(8)

借鑒劉偉(2008)等的研究思路[8],以產業比例關系和勞動生產率的乘積來測度產業結構高度化:

(9)

式中,qijt為省份i第j產業在t年度產值占GDP的比重,LPijt為該產業的勞動生產率,即產出增加值與就業人數的比值。當勞動生產率較高的產業在經濟中占主導位置時,產業結構高度化水平越高,表明經濟結構具有較強的競爭力。本文將勞動生產率進行離差標準化處理。

選擇的控制變量主要包括收入因素、結構因素、教育因素以及外資因素。第一,收入因素的衡量指標為人均GDP(pergdp)和人均GDP的平方項,加入人均GDP平方項為了驗證環境庫茲涅茨倒“U”型曲線。第二,結構因素包括第二產業比重(rsecout)、城鎮化率(urban)和對外依存度(open)。其中,第二產業比重為各地區工業總產值與GDP的比值,城鎮化率為各地區城鎮人口與總人口的比率,對外依存度為各地區進出口總額與GDP的比值。第三,教育因素為環保意識,具體以人均受教育年限(edu)來衡量。第四,外資因素主要為外商直接投資(fdigdp),具體使用各地區FDI與GDP的比值來衡量[9]。

為了匹配于污染排放強度綜合指數,本文選擇的核心解釋變量和控制變量研究時間區間也為1997~2014年。另外,核心解釋變量和控制變量數據主要來源于1998~2015年的《中國統計年鑒》《中國區域經濟統計年鑒》以及《新中國六十年統計資料匯編》。

五、實證結果與分析

(一)空間自相關性檢驗及模型形式選擇

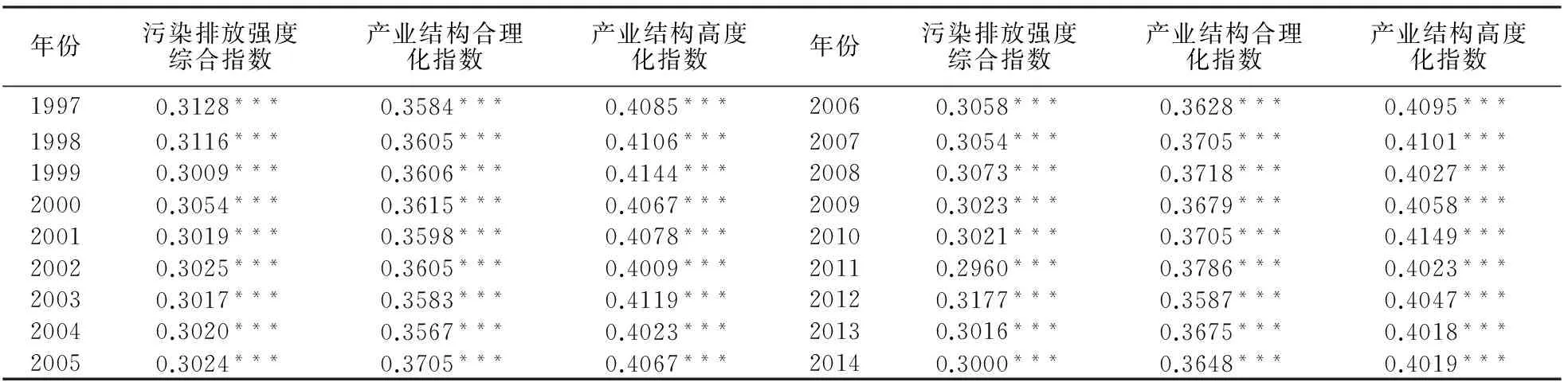

本文運用GeoDa0.9.5空間統計軟件計算得出污染排放強度綜合指數、產業結構合理化指數、產業結構高度化指數的Moran’sI統計值,以此考察上述變量的空間自相關性。結果表明:污染排放強度綜合指數、產業結構合理化指數及產業結構高度化指數的Moran’sI統計值均顯著且處于0.3~0.42之間,由此證明上述變量均存在顯著的空間自相關性。

表1 主要變量的Moran’s I統計值

(二)空間面板計量模型估計

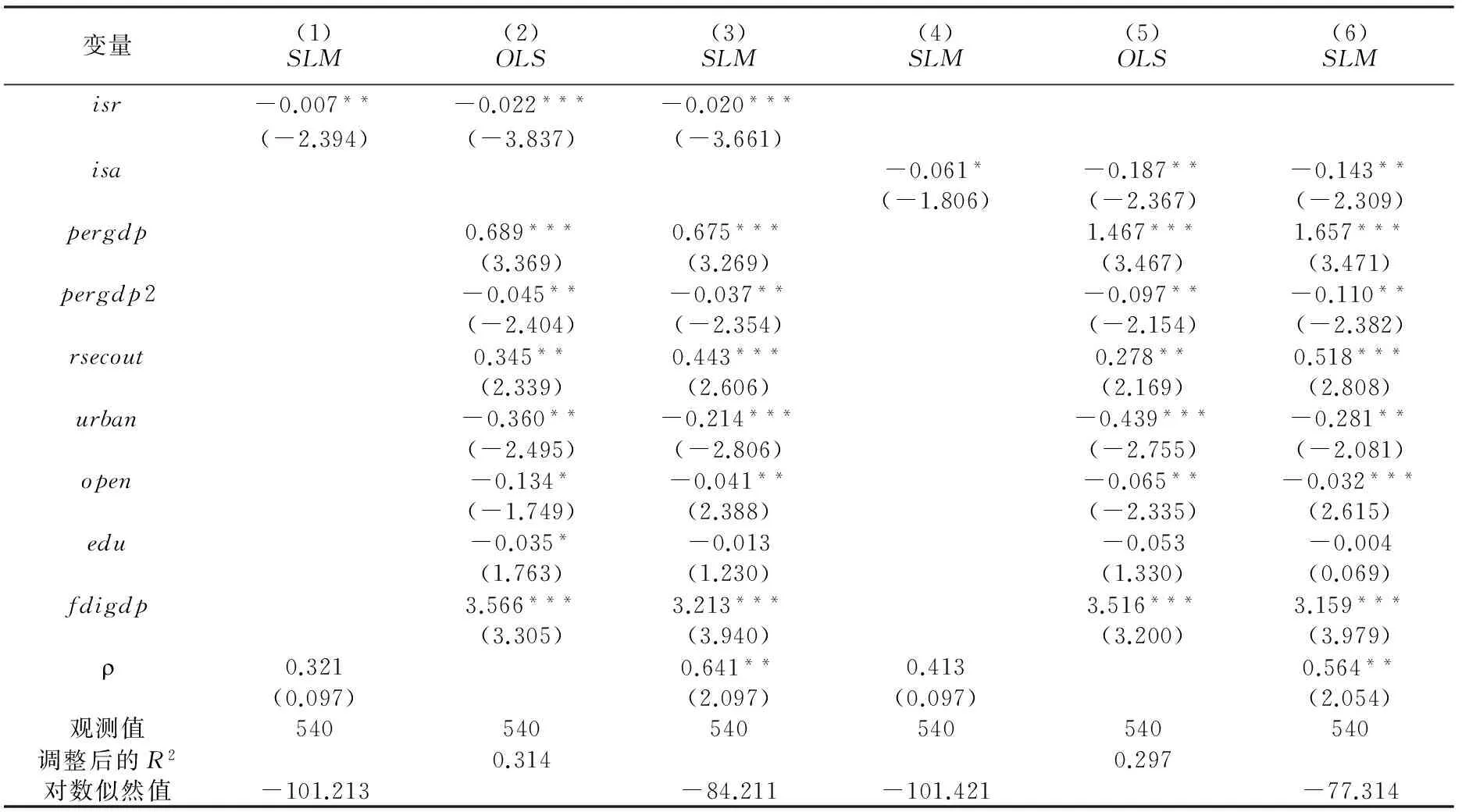

通過檢驗,本文選擇空間滯后模型估計,表2報告了產業結構升級對污染排放強度的直接影響和間接影響估計結果。回歸(1)~(3)考察了產業結構合理化(isr)對污染排放強度的邊際影響。便于理解,文章在回歸分析中對產業結構合理化指數取倒數,即該數值越大則產業結構合理化水平越高。回歸(1)結果發現產業結構合理化發展促進了污染減排。回歸(2)給出了在加入控制變量后的混合最小二乘法估計結果,其中,產業結構合理化指標的估計系數仍顯著為負,但邊際系數有所增大。回歸(3)報告了加入控制變量后的空間面板滯后模型估計結果。其中,在加入空間滯后項后,產業結構合理化變量的估計系數略低于混合OLS估計方程,由此說明忽略空間效應將導致產業結構合理化發展的污染減排效應被高估。另外,空間滯后項估計系數顯著為正,說明某一地區污染減排效應不僅源自于本地區的產業結構合理化發展,而且受益于鄰近或具有經濟關聯地區污染減排效應的空間溢出。因此,理論假說1和3成立。

表2 產業結構升級的基本估計結果

注:括號內為估計系數的t值,***、**、*分別為1%、5%和10%的顯著性水平。

回歸(4)~(6)考察了產業結構高度化(isa)對污染排放強度的凈影響及其空間效應。結果顯示:不論是在未控制其它因素的回歸(4)中,還是在加入控制變量的混合OLS回歸方程(5)和空間面板滯后模型回歸方程(6)中,產業結構高度化指標的估計系數均顯著為負,由此說明產業結構高度化發展有利于促成污染減排。事實上,產業結構的高度化發展過程也是生產技術與治污技術進步過程,而且,清潔生產工藝、污染減排設備使用以及產業結構偏向第三產業的發展使得地區污染減排效應逐步凸顯。不過,由于回歸方程中沒有對產業結構高度化指標和人均GDP變量的估計系數進行標準化處理,所以沒法對Grossman和Kreuger的研究結論進行檢驗[10]。另外,空間滯后項估計系數也顯著為正,說明某一地區污染減排效應不僅源自于本地區的產業結構高度化發展,同時還受益于鄰近或具有經濟關聯地區的污染減排效應空間溢出。綜合上述分析結論可知,理論假說2和3成立。

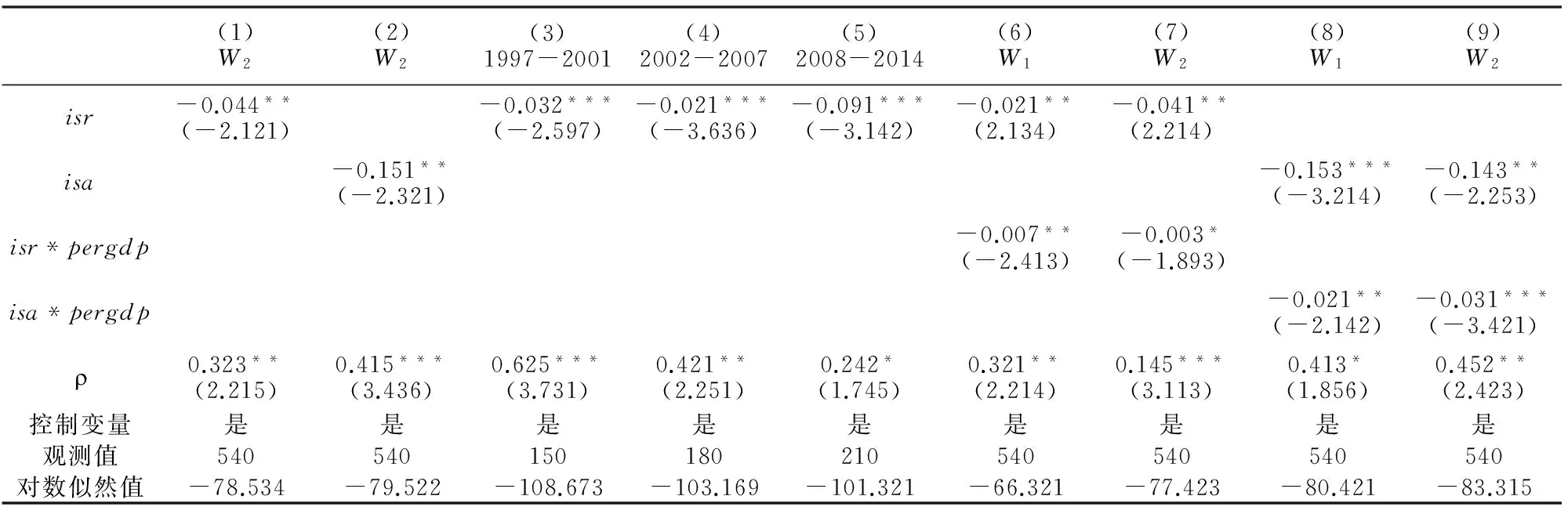

(三)穩健性檢驗與進一步討論

本部分將對前文的基本回歸進行穩健性檢驗,并從收入異質性角度進一步討論產業結構升級對污染強度的影響。考慮到嵌套經濟距離權重矩陣在反距離權重矩陣基礎上進一步考察了地區間經濟水平的相似性,所以,文章還在表3中的前兩列報告了基于嵌套經濟距離權重矩陣(W2)的估計結果,并發現采用嵌套經濟距離權重矩陣并未改變產業結構合理化和高度化指標的系數方向,只是影響系數大小略有變化。另外,所有控制變量除了外商直接投資的估計系數變得不再顯著,其余變量均得出了一致性的結果。

從改革開放至今,中國經濟社會發展經歷了多次重大改革,也經歷多次外部環境波動的沖擊。因此,文中將研究時間劃分為1997-2001年、2002-2007年及2008-2014年三個區間段作進一步考察,并使用產業結構合理化指標來衡量產業升級③,具體結果見表3中的第3-5列。總的來講,產業結構升級都有助于降低污染排放。不過,在中國加入WTO后的時間區段(2002-2007年)內,產業結構升級的污染減排效應最低,而金融危機后的時間區段(2008-2014年)的減排應最大。加入WTO后,中國對外貿易進入高速增長階段,國內基礎建設投資快速發展,環境保護和資源集約利用讓位于投資規模擴張,所以產業結構升級的減排效應最低。而在金融危機后,國外市場需求萎縮及國內產能過剩促使政府開始重視要素資源的集約利用,最終使得產業結構升級的污染減排效應更加明顯。

環境庫茲涅茨倒“U”型曲線刻畫了環境污染隨經濟發展水平上升而呈現出先上升后再下降的變化趨勢。那么,經濟發展水平較高的地區或是隨著地區人均收入的提升,產業結構升級的污染減排效應可能會發生變化。為此,本文還在空間滯后模型中引入產業結構合理化、高度化指標與人均GDP的交互項,回歸結果呈現在表3中的第6-9列中。結果表明:無論采用產業結構合理化還是高度化指標,水平項及其交互項估計系數均顯著為負,由此說明產業結構升級的污染減排效應確實存在收入異質性特征。而且,在收入水平高的地區或年份,產業結構升級對污染減排的邊際效應更明顯。

表3 穩健性及異質性檢驗結果

注:考慮到各控制變量檢驗結果與基準模型估計結果基本一致,所以此表中沒有報告各控制變量的估計結果。

六、結論和政策建議

本文從合理化、高度化兩個方面考察了產業結構升級影響污染排放強度的機制過程,利用主成分分析法測算了各地區污染排放強度綜合指數,并構建空間面板計量模型實證檢驗了產業結構合理化、高度化發展對污染排放強度的凈影響及其空間效應。結果表明:(1)產業結構合理化、高度化發展顯著地降低了本地區的污染排放強度,并促成了污染減排;(2)產業結構升級和污染排放存在顯著的空間自相關性,而且產業結構合理化、高度化發展對污染排放強度的影響表現出明顯的空間溢出效應,二者的污染減排間接效應分別為26%和19%;(3)污染排放具有空間溢出性,本地區的污染排放強度將受到鄰近地區或具有經濟關聯地區污染排放的空間溢出;(4)產業結構升級的污染減排效應存在收入異質性,即收入水平越高則產業結構升級的污染減排效應越明顯。

環境污染內生于經濟發展水平及產業結構,當經濟發展水平較低或是產業結構合理化、高度化水平較低時,環境污染的治理速度可能趕不上生態環境的破壞速度。另外,在加大環境綜合治理力度、推進污染物達標排放和總量減排的同時,還應傾力于產業結構升級并轉變經濟增長方式。當經濟增長的驅動力由持續擴大要素投入轉換為結構優化以及勞動生產率提升時,將對環境污染治理起到釜底抽薪的作用。同時,考慮到我國各地區之間的經濟行為存在相互模仿、學習及競爭等空間關聯性。所以,在制定環境污染治理政策時,不僅需要考慮對本地區的直接效應,也需要注意該政策通過空間效應而對其它地區產生間接影響,從而建立污染防治的區域協調機制,以形成區域間共同發展、協同管理的聯合控污治污格局。

注釋:

① 限于篇幅,文中沒有報告各主成分對應的特征值和貢獻率,若有需要請向作者索取。

② 限于篇幅,文章沒有具體報告各變量數據的描述性統計結果,若有需要請向作者索取。

③ 使用產業結構合理化指標衡量產業升級測算與表7的回歸相同,取其倒數,即變量數值越大,產業結構越合理。

[1] Cole M A,Elliott R J.Determining the trade -environment composition effect:the role of capital,labor and environmental regulations [J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,46(3): 363-383.

[2] Werner A,Brian C,Scott T.Is free trade good for the environment[J].American Economic Review,2001,91( 4):877-908.

[3] 李鵬.產業結構與環境污染之間倒“U”型曲線關系的檢驗——基于產業結構調整幅度和經濟增長速度共同影響視角的分析[J].經濟問題,2016(10):21-26+109.

[4] 李斌,趙新化.經濟結構、技術進步與環境污染——基于中國工業行業數據的分析[J].財經研究,2011(4):112-122.

[5] Grossman G M,Krueger A B.Economic growth and the environment[J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(2)353-377.

[6] 邵帥,李欣,曹建華,楊莉莉.中國霧霾污染治理的經濟政策選擇——基于空間溢出效應的視角[J].經濟研究,2016(9):73-88.

[7] Kuznets S.Quantitative aspects of the economic growth of nations:II.industrial distribution of national product and labor force[M].Economic Development And Cultural Change,1957:1-111.

[8] 劉偉,張輝,黃澤華.中國產業結構高度與工業化進程和地區差異的考察[J].經濟學動態,2008(11):4-8.

[9] 張宇,蔣殿春.FDI、政府監管與中國水污染——基于產業結構與技術進步分解指標的實證檢驗[J].經濟學(季刊),2014(2):491-514.

[10] Grossman G M,Krueger A B.Environmental Impacts of a north american free trade agreement [R].NBER Working Paper,1991.

(責任編輯:鐘 瑤)

Analysis Spatial Econometric Analysis of Impact of Industrial Structure Upgrading on Polluting Emissions

LIU Yingshi1,2,TIAN Yinhua1,Zhoudinggen3

(1.BusinessSchool,HunanUniversityofScienceandTechnology,Xiangtan,Hunan411201,China;2.SchoolofEconomicsandManagement,HunanInstituteofTechnology,Hengyang,Hunan421001,China;3.SchoolofEconomicsandTrade,HunanUniversity,Changsha,Hunan410079,China)

Based on the provincial data during 1997 -2014, this paper investigates the effect of industrial structure upgrading to pollution emission intensity and its spatial spillover effects. The empirical result shows that, rationalization of Industrial structure and high development can reduce the pollution intensity in the region as well as its neighborhood or interrelated region of economy. In addition, pollution emissions in the region can be impacted indirectly by the neighborhood or the interrelated region of economy. Therefore, to reduce the pollution emission intensity, we should upgrade the industrial structure in the region and its neighborhood. In addition, the mechanism of synergy pollution prevention of regional common development and collaborative management is also needed.

Industrial structure upgrading; Pollution emissions; Space -time evolution; Spatial spillover effects

2016 -09 -25

國家社會科學基金重大招標項目(11&ZD043);國家社會科學基金一般項目(16YJB30)

劉贏時(1982—),女,湖南衡陽人,湖南科技大學商學院博士研究生,研究方向:產業經濟;田銀華(1954—) ,男,湖南常德人,湖南科技大學商學院教授,研究方向:環境經濟和產業經濟。

F421

A

1003 -7217(2017)02 -0099 -06