大風九十年光焰萬丈長(二)

汪毅

四

在討論大風堂畫派之前,首先當解讀畫派。所謂畫派,即繪畫流派的簡稱,系在一定歷史階段中繪畫風格相同或相近的畫家群體,具有傳承性等特征,多數由后人予以界定和命名。

縱觀中國美術史,自東晉顧愷之、南朝劉宋陸“筆跡周密”的密體,至唐初吳道子“筆才一二,像已應焉”的疏體,漸成畫派;盡管最初只是雛形而并非具有體系。至于五代、宋、元、明、清一路而下,畫派紛呈,各樹一幟,獨領風騷,使中國畫壇百花爭妍,云蒸霞蔚,構成了中國畫史演化、發(fā)展的重要組成部分,亦是中國畫論最生動、最精彩的一章。 需要說明的是,畫派并非中國獨有。它具有國際性,如西方的巴黎畫派、印象派,等等。

從分類角度而言,畫派可以分為外國的和中國的。外國的畫派大致分為兩類,一是按畫家活動的區(qū)域命名,如佛羅倫薩畫派、威尼斯畫派;一是按藝術家的藝術表現(xiàn)特點命名,如未來派、野獸派、立體派、超現(xiàn)實派,等等。也許是中國文化豐富性所致,中國的畫派似乎更具有多元性。其命名,多以地名或地域為標志,如松江畫派、吳門畫派、新安畫派、常州畫派、嶺南畫派、長安畫派;也有以跨地域為標志的,如北方山水畫派、南方山水畫派;還有以畫家姓名為標志的,如黃筌畫派、徐熙畫派、波臣畫派;再有以藝術表現(xiàn)特點為標志的,如沒骨派、寫意派;另有以美學思想差異為標志的,如文人畫派、院體畫派,等等。然而,它們似乎均循著這樣一個軌跡:產生(諸如時代、地域綜合背景,等等)→形成(諸如師法古今與造化、藝術風格特點、時代特征、相對完整體系,等等)→發(fā)展(諸如承傳、群體風貌展示,等等)→興衰→影響。正是這種波浪式的前進與螺旋式的上升,畫派豐富了中國美術史論,具有特定的文化表征和哲學意義。

就一般意義而言,畫派是以深刻的區(qū)域文化底蘊為背景的。當把大風堂畫派置之于“畫派”這個概念范疇中去考察并作個案分析,就會感到大風堂畫派不同凡響,即它不僅可以媲美中國美術史上的諸畫派,而且具有與眾不同的特征和典型意義。

從畫派的角度去考察,大風堂畫派問世便有自己的旗號“大風堂”,而且在發(fā)展進程中藝術宣言非常明確,就是要弘揚漢風——漢之氣象、漢之精神、漢之風采、漢之大度,以圓滿理想之夢——“威加海內”。在日臻完善的過程中,大風堂畫派不僅有其他成熟畫派的共性,如旗幟性人物、構架、陣容、風格、特征、文化與社會影響等;而且有其他畫派不曾有的理念和氣魄,即差異性。在林林總總的畫派中,“揚州畫派”“海上畫派”“京津畫派”“嶺南畫派”“長安畫派”等均是以地域劃分和命名的畫派,具有明顯的兩重性——既呈地域文化的鮮明個性,又顯地域文化較為狹窄的局限性。大風堂畫派卻不然,其結構和傳播影響不僅跨省區(qū)(張氏昆仲在若干省區(qū)招收有弟子,特別是張大千在1940年張善子去世以后招收的弟子),而且跨國家和跨地區(qū)(張氏昆仲曾游歷數十個國家和地區(qū),特別是張大千不僅晚年葉落歸根臺灣,而且在巴西、日本、美國等國家和我國的港澳臺地區(qū)招收弟子達數十人。在臺灣地區(qū)招收的弟子不僅具有區(qū)域性特色,而且還有兩岸文化交流的附加值),堪稱唯一不以某個具體區(qū)域劃分和命名的畫派,相對集中和整合了中國區(qū)域文化的優(yōu)勢與若干國家和中國港澳臺地區(qū)中華傳統(tǒng)文化的優(yōu)勢,繼承開派互動,具有國際性空間的展示。從這個意義上比喻,以區(qū)域性命名的畫派是特殊的“地方糧票”(或特殊的“土特產”),那么大風堂畫派則是“全國糧票”或“世界糧票”——假設有“世界糧票”的話(或國際化的“土特產”)。

作為個案分析,大風堂畫派在與其他畫派比較時更有代表性。在與諸畫派的比較中,特別是以地域命名畫派的比較中,大風堂畫派與嶺南畫派的相似性似乎更具典型意義。這個比較當然是相對的,雖不乏一定的簡單化和“碎片化”,甚至蜻蜓點水,但畢竟搭建了專論的構架。比較如下。

一、開派人物的比較(第一代):結構方面,大風堂畫派旗幟性人物張善子(1882—1940)、張大千(1899—1983)昆仲有“二張”“二雄”之譽(其弟張君綬善畫,惜英年早逝,否則當是昆仲“三張”),同出于“曾熙、李梅庵”師門,“兄友善季爰,尤形影不離”,出版有《蜀中三張畫冊》;嶺南畫派旗幟性人物高劍父(1879—1951)、高奇峰(1889—1933)昆仲與陳樹人(1884—1948)有“二高一陳”之稱(他們均具有昆仲效應。高氏昆仲之弟高劍僧善畫,惜英年早逝,否則當是昆仲“三高”,出版有《三高遺作合集》)。年齡方面,幾乎同一個時代,昆仲中均有一人英年早逝(60歲之下)。籍貫方面,均系廣東番禺(張氏昆仲祖籍番禺,高氏昆仲生于番禹)。經歷方面,均留學日本進修美術并受日本畫藝影響(張善子、高劍父、高奇峰、陳樹人均系同盟會會員,追隨孫中山。張善子、高劍父均有從軍從政生涯并為黃興屬下和赴歐美考察美術的經歷)。繪畫題材方面,張氏、高氏昆仲于山水、花鳥、人物無所不能,而且張善子與高氏昆仲均擅長雄獅猛虎猛禽,甚至張善子與高劍父均畫抗戰(zhàn)題材(張善子更為典型)。藝術風格特征方面,張氏昆仲主張漢之雄風、大氣磅礴,具有寓意性(如張善子的十二金釵等)、象征性(張善子的“天虎行空”等)、集合性(集古大成)、維新性(張大千的潑墨潑彩,內容的)、技法創(chuàng)新性(張大千潑墨潑彩,形式的)等;“二高一陳”主張折中中西、融匯古今、開拓創(chuàng)新、“新派國畫”、地方特色(強調嶺南獨有景物)。精神方面,張氏主張寄托性(張善子的歷史人物、張大千的歷史文物“敦煌壁畫臨摹”等)、革命性(張善子的抗戰(zhàn)美術)、時代性(現(xiàn)代黃山畫派藝術的表現(xiàn))、空間性(題材基本不限具體區(qū)域)、創(chuàng)新性(張大千藝術胸懷是“無人無我,無古無今”,矚目成就在于色彩運用及大制作的宏觀等);“二高一陳”主張革命性、時代性、兼容性(折中性)、創(chuàng)新性(“新派美術”及求真表現(xiàn)技法)等。關系方面,張大千與陳樹人共同的朋友陸丹林均是至交,曾有助于嶺南畫派傳人關山月,甚至有共同的弟子黃獨峰(黃獨峰轉移多師,早師高劍父,后師張大千)和卓有代表性的再傳弟子黃格勝(黃格勝師黃獨峰、何海霞)。此外,大風堂門人有的與嶺南畫派傳派人物趙少昂有直接聯(lián)系,如林建同與趙少昂共建香港“中國美術會”,如方召麐、馬慈航、王旦旦曾師承趙少昂。影響方面,張氏昆仲除大陸外,主要在歐美和我國港臺地區(qū);“二高一陳”除大陸嶺南地區(qū)外,主要在東南亞和港澳地區(qū)。作品的市場價格方面,張氏昆仲(特別是張大千)高于高氏昆仲若干,而且有一個現(xiàn)象即均為弟高于兄。畫的表現(xiàn)能力和聲譽方面,盡管皆頌聲遠播,但有一個現(xiàn)象也均為弟高于兄。頗有意趣的是,陸丹林發(fā)表在《逸經》第22期(1937年1月出版)上的《畫人張善子大千兄弟》一文,開篇就將張氏昆仲與高氏昆仲相提并論:“最近二十年來,我國畫界兄弟齊名的,在華南有高劍父奇峰兄弟,在華東有張善子(澤)大千(爰)兄弟(張氏原籍四川內江,但他們二十年來住在上海的時候較多)。”

二、傳派人物的比較(第二代):成員方面,大風堂畫派有何海霞、張比德、孫云生、孫家勤、慕凌飛和胡爽盦(主要師承張善子)等(黃獨峰左右逢源,恰好承接“兩派”),嶺南畫派有關山月、黎雄才、趙少昂等;藝術風貌方面,大風堂傳派人物強調“與自然為伍,師我家法”“嚴謹寫實”(早期)“既有大風堂法乳又有新意”“擇其之長為我所用”,嶺南畫派傳派人物強調折中寫實與風格各異;影響方面,除全國意義,大風堂畫派的傳派人物主要在北方及臺灣,嶺南畫派的傳派人物主要在南方。需要強調的是,張大千對傳派人物何海霞、張比德、孫云生、孫家勤器重尤佳且有特殊表達方式。何海霞算得上傳派人物的佼佼者,不僅藝術生命長,且深得大風堂法乳而更有創(chuàng)新。1949年底,張大千離開成都之前曾動員何海霞隨之出國,甚至在1978年時還“尚念大陸老學生,特請舊友來華接我,但終憾不能成行”(《何海霞藝術文集》第117頁)。張比德是張善子的繼子,頗得大風堂筆墨精髓,山水、人物、走獸無所不精而翹楚于大風堂,被張大千嘉賞“吾門之高足”。1951年底,張大千設法讓張比德赴香港(張比德從成都帶走數箱大風堂藏古字畫,成為張大千在海外課徒的范本和一段時期維持生計的重要來源)。1952年底,張比德病歿阿根廷,張大千痛惜大風堂“北辰隕墜”并親自湊刀刻“比德于玉”印紀念。孫云生個性質樸,侍師張大千長達47年(包括間接和直接),系門人中時間最長的一位,也是得大風堂法乳最多的一位,誠如張大千1954年致信所言:“兄老態(tài)漸深,一生心血付托無人,故有望于吾弟也”,亦誠如張大千1979年為其所撰展序中說:“山水能用吾法而融會于古人,氣韻深厚,了無刻畫之痕;人物則又能善用吾法,開像、敷色、衣紋,皆恰到好處,筆墨繁簡,并具會心。”孫家勤曾在巴西侍師張大千3年,著有《侍師日志》等,將傳統(tǒng)與入大風堂所學敦煌釋繪及潑墨潑彩和西方畫法理念融為一體,承古創(chuàng)今,張大千曾以一硯、一墨、一筆、一斗篷相贈而寓意衣墨傳宗。

三、傳派人物的比較(第三代或有代表性者):成員方面,大風堂畫派有周韶華、黃格勝、白雪石、游三輝等,嶺南畫派有楊之光、陳金章、伍嘉陵等;藝術風貌方面,除家法特征,更多的是體現(xiàn)作品的多樣性和鮮明個性,特別強調畫作中的磅礴氣勢與時代精神;影響方面,各豎一幟,各有千秋,形成了特殊的文化現(xiàn)象。

大風堂畫派之所以不同凡響,與大風堂堂主張善子、張大千作品題材所具有的巨大包容性有關,即構成了“縱”與“橫”的時空。如張善子的人物作品,特別是在歷史上能體現(xiàn)民族精神的驍勇戰(zhàn)將,幾乎均有涉獵和表現(xiàn),而且影響了傅抱石等畫家(參見筆者《張善子的世界》,九州出版社,2015年2月)。如張善子、張大千的山水作品,題材既有中國的(幾乎囊括了名山大川),又有國外的(張善子的《非洲半島》《印度洋中童山》《菲律賓群島》等,張大千的《瑞奧道中》《愛痕湖》《納嘉納福大瀑布》《金剛石虎頭巖》等)。如此的大包容和國際性,在中國繪畫史上罕見。張善子、張大千胸羅萬千,筆括天地。其作品具有超越性,如張善子的虎,富有極強的象征性,寓意深邃,可謂“天虎行空”,非一般畫虎者所能及,理所當然是大風堂的“招牌菜”;如張大千的潑墨潑彩,非常具有傳統(tǒng)美術的根性化表現(xiàn)與現(xiàn)代彩墨感裝飾藝術效果的結合,開創(chuàng)了一個時代,理所當然是大風堂的又一道“招牌菜”。

如果僅從繪畫表現(xiàn)技法分類,潑墨潑彩亦堪稱一個畫派,即“潑墨潑彩畫派”或“具有傳統(tǒng)靈魂的現(xiàn)代彩墨畫派”(筆者的理由是約在1976年張大千致孫云生信中的表述:“潑墨始于王洽,逮乎元章,衍為云山,此法遂絕。千年而后,吾拾取其法,益以青綠潑之,眾為之驚嘆,以為創(chuàng)新”)。這個表現(xiàn)技法拓展了藝術空間,開闊了文明視野,形成了新的美術符號,產生了審美的多元效果,影響了無數畫家去解讀和體驗,讓“潑風”東南西北四起,既豐富了中國美術史論,又有力地推動了中國美術的向前邁步。

頗值得關注和令人驚奇的是“大風堂一門墨妙”,即不僅張善子、張大千、張君綬兄弟三人是走筆弄墨的高手(1929年,上海出版有《蜀中三張畫冊》,只是“秉性聰穎,駕諸兄上”“年未冠,書畫皆過其兄”的張君綬英年早逝而無法鼎力大風堂),而且張善子、張大千昆仲的母親曾友貞、張善子夫人浣青及兒子張比德和女兒張心素、張嘉德均通筆墨丹青。曾友貞雖非大風堂門中人,但她的畫藝卻在一定程度上影響了張善子、張大千。在上海美術生活雜志社1936年11月出版的《美術生活》第32期《四川專號》“大風堂一門墨妙”中,便可以看到曾友貞的《耄耋圖》、張善子和張大千合繪的《春驄圖》、張君綬的《延年益壽圖》,以及張善子夫人浣青和子女合繪的《歲朝清品圖》。同時,從蜀中大儒傅增湘的題款中,還知道張善子夫人系傅增湘“咸具慧心雅韻”的弟子。張大千夫人楊宛君、徐雯波及子女如張心智、張葆蘿、張心瑞等亦精通或諳熟筆墨意趣,其中張心智、張葆蘿、張心瑞、張嘉德均系大風堂門人。

在大風堂史上,還有一位重要人物,即張大千的紅顏知己李秋君。她雖非大風堂的開派人物,但卻在大風堂中具有重要位置,甚至有“準堂主”的地位。20世紀40年代后期,她在上海的家便是大風堂的大本營,當張大千不在時她可以代納弟子。這些特殊性,構成了大風堂畫派的唯一性和特別看點,非一般畫派所具有。

五

在發(fā)展歷程中,大風堂有鏗鏘的動作方式,有特別的藝術倡導,有一系列的組織行為和活動方式,其理性和規(guī)范值得討論。

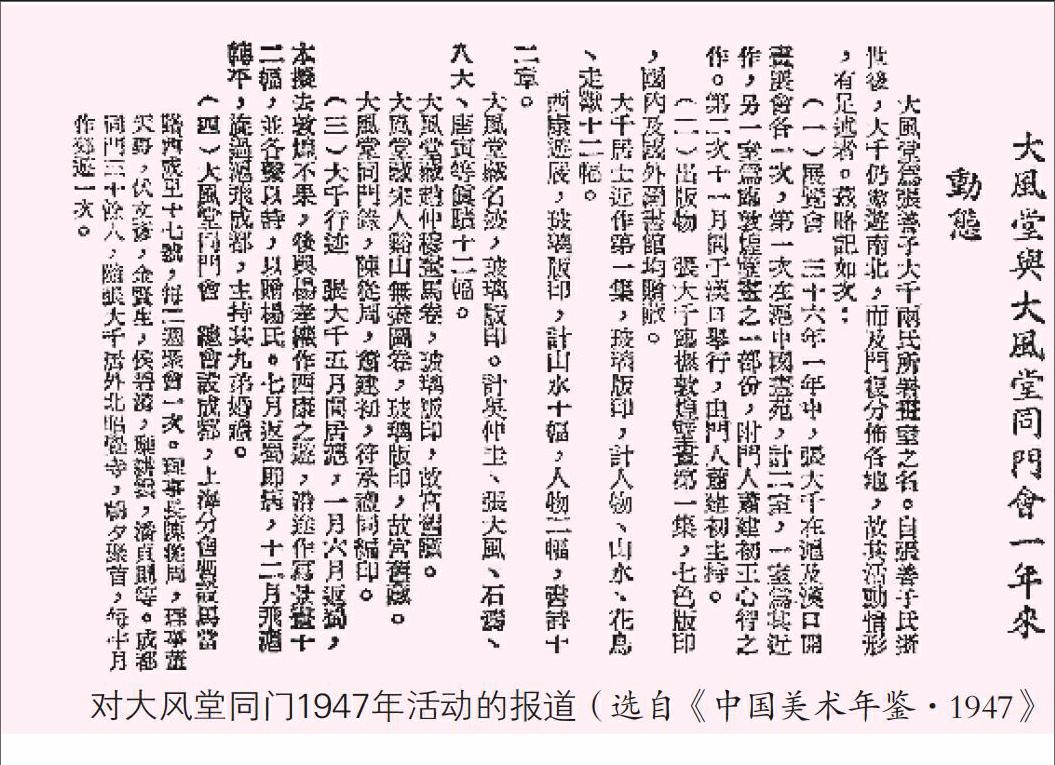

如果說張善子、張大千的大風堂得益于曾(農髯)李(梅庵)同門,于20世紀20年代在上海逐步興起并廣納門人所進行的一系列美術活動和藝術經營活動(包括舉辦展覽,以大風堂名義分別在上海、北平、成都出版《大風堂藏趙文敏九歌書畫冊》《大風堂名跡第一集》《張大千臨撫敦煌壁畫第一集》《游戲神通》等畫冊和印行的《大風堂書畫錄》《蜀中紀游》《大風堂同門錄》等圖書),勾勒了大風堂畫派的雛形,表達了大風堂畫派藝術行為主張與鏗鏘運作方式;那么,20世紀40年代末大風堂同門會在成都和上海分別設立總會與分會以及編印《大風堂同門錄》,刻制“大風堂同門會”印鑒,制定活動內容,組織“大風堂同門會上海分會公祝大千夫子五秩華誕辰”活動,在《中國美術年鑒(1947)》中刊載“大風堂與大風堂同門會一年來動態(tài)”等,則體現(xiàn)了大風堂畫派的規(guī)模及其組織系統(tǒng)(相當于今天我們的社團組織),是大風堂畫派走向系列化、成熟化的標志。如果說1948年秋,張大千親自主持、審定、題署的在上海中國畫苑舉辦的“大風堂同門畫展”(參展者竟達61位,畫作有124幅)顯現(xiàn)了大風堂群體相同或相近的繪畫風格、美學思想、審美情趣,體現(xiàn)了大風堂的師承關系,展示了大風堂畫派的成果,在美術界具有轟動效應;那么1984年在上海舉辦的“張善子張大千師生畫展”、1986年在四川成都舉辦的“張大千師生畫展”及1989年、1996年分別在上海舉辦的“大風堂同門畫展”等一系列活動,則是大風堂畫派集中展示的延續(xù),值得進一步關注。

大風堂倡導“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”的襟懷,追求人文意境,具有宏大的理想與抱負。其藝術主張:弘揚正大氣象,重振漢唐雄風,復興民族精神。就創(chuàng)作的題材而言,張善子描繪了一系列漢唐人物,如班超、李廣、衛(wèi)青、霍去病、趙充國、虞詡、李靖、薛仁貴、顏真卿等,特別是數度畫漢之“飛將軍”李廣,甚至將“飛”的形象和力量賦予其所畫虎,誠如李嘉有所題“是漢家之飛將,立蓋世之奇功”。至于張善子所畫《怒吼吧,中國》《中國,怒吼了》《勇猛精進,一致怒吼》《飛虎圖》等作品,更是展示了這種漢之氣象、雄風、精神。至于張大千所臨摹的大量唐代敦煌壁畫,以及創(chuàng)新而作的潑墨潑彩巨制《廬山圖》等,更是一種展示正大氣象、重振漢唐雄風、提升民族精神之舉。1948年春,張大千在成都大風堂同門會成立大會上發(fā)表的宣言堪稱震撼心靈,系大風堂畫派的綱領:“今日我國畫之前途,應由莘莘學子各盡所長,群策群力以開拓廣闊之領域。要為整個漢畫之宏偉成就計,不能如前人之孜孜矻矻僅為一己之成名而已。”正是在這個指導思想之下,大風堂門人及其再傳弟子一脈相承,一展胸懷,“各盡所長”,畫出了若干體現(xiàn)弘揚正大氣象、重振漢唐雄風、復興民族精神的作品,如傳派人物何海霞師大風堂家法創(chuàng)作的《西岳華山》等氣勢磅礴的青綠山水作品,如傳派人物孫云生師大風堂潑墨潑彩法創(chuàng)作的潑墨潑彩作品,如傳派人物孫家勤受業(yè)于張大千的敦煌摹本,如傳派人物慕凌飛、胡爽盦師家法創(chuàng)作的虎圖,如傳派人物(再傳弟子)周韶華格外強調漢唐氣象的再造及漢唐精神的重塑和漢唐廟堂文化的建設,等等。再傳弟子中,施云翔主編的《大風堂會刊》更是開宗明義提出“弘揚正大氣象,復興民族精神,樹立文化理念,重振漢唐雄風”的辦刊主張。

大風堂的活動具有一定的連貫性。除舉辦一系列展覽(如前所述),早在1947年《中國美術年鑒》中關于《大風堂與大風堂同門會一年來的動態(tài)》里便有記載:“大風堂同門會,總會設成都。上海分會暫設馬當路西成里17號,每二周聚會一次。理事長陳從周,理事董天野、伏文彥、金賢生、侯碧漪、糜耕云、潘貞則等。成都同門30余人,隨張大千居外北昭覺寺,朝夕聚首,每半個月作郊游一次。” 至于大風堂門人、再傳弟子所舉辦的活動更是舉不勝舉,特別是近20年來大有風生水起之勢。

大風堂藝術深植畫界,影響了一批熱愛大風堂藝術的畫家。他們追大風,演繹、拓展大風堂藝術,使之產生久遠而深刻的影響。從廣義或泛大風堂畫派而言,大風堂畫派的構成并不囿于大風堂的門人及其再傳弟子,還包括具有大風堂藝術胸襟、氣魄、境界、筆法、筆意的畫家群體。這個群體蔚為大觀,遍及東南西北,堪稱大風堂畫派的支撐點,某種意義上屬于一種美術現(xiàn)象,同樣值得美術評論界的關注和進一步討論。

六

畫家的地位與價值,一定意義上是由其作品的市場價格來衡量的。因為藝術品具有兩重性,一是其藝術價值,一是其商品價值。這個商品價值,是其商品屬性所規(guī)定的。在市場中,大風堂堂主、門人、再傳弟子創(chuàng)作的作品無疑具有商品價格與商品價值。這應該是大風堂畫派之所以能傳承和光大的一個節(jié)點,特別是張大千作品的市場效果非常具有討論意義。

攬各種拍賣圖錄閱讀,不難發(fā)現(xiàn)在各種書畫作品大拍中,張大千的作品價格領跑市場,成交率、成交價占盡市場鰲頭,受熱捧的程度空前,甚至成為國內外大型拍賣機構國畫作品拍賣會的看點和興奮點。其作品價格的刷新日新月異,被譽為“常青藤”“挺拔松”,遠遠超出保值意義而成為一種特殊的投資理財載體,增值速度猶如高鐵,一路風馳電掣。其畫的拍賣,價格動輒幾百萬、幾千萬,甚至上億元(《愛痕湖》《嘉藕圖》《桃園圖》等)。筆者曾假設,如將其傳世作品《廬山圖》《長江萬里圖》拿來拍賣,那一定是天價,一定可以居高東西方藝壇,直逼凡·高、畢加索的畫價。因為《廬山圖》《長江萬里圖》這兩幅巨制名列中國美術史上15幅山水畫名跡排行榜。更有甚者,《廬山圖》作為中國現(xiàn)當代藝術的標志在中國臺北“故宮博物院”導覽廳(《中華文化沿革圖》)中作特殊標示,以對接一路走來的5000年中華文明。

張大千不僅作品的商品價值震驚四座,而且似乎他的什么都值錢,包括其信札、簽名的明信片、使用過的拐杖、書刊等。2015年12月,在北京保利2015秋季拍賣會上的“情愫東瀛——山田家藏大千遺墨”專場中,張大千致山田喜美子的一通兩頁信札拍賣便達75萬元人民幣(尚未包括傭金);2016年4月,在臺灣春沐春當拍賣會上,張大千的一根極普通的手杖拍賣便達93.6萬元臺幣(折合人民幣近30萬元),而拍賣主持人戴忠仁還認為“這個價錢還是受委屈了”;2016年6月,匡時春拍“大千余澤——張心瑞珍藏張大千及其藏品”專場創(chuàng)斬獲白手套佳績。管中窺豹,足見張大千作品價格火爆之一斑。

七

張善子、張大千開創(chuàng)了大風堂,無疑是這個畫派的學術、學科帶頭人。他們創(chuàng)造了藝術奇跡,很好地展示了藝術多維空間,使我們得以力辨古今美術萬象,故尤其值得討論。

在藝術進程中,張善子、張大千豐富多彩的藝術不僅影響了大風堂的代代賡續(xù),使之形成了最具有討論意義的畫派之一;而且影響了中國美術,當感動一個時代,只是由于一度極“左”的陰霾遮掩了其四射光芒。然而,陰霾過去,又是明麗晴空。今天,當我們將大風堂與大風堂畫派置于中國美術的背景中去作深層次的考察,它將更豐富、更精彩、更生動、更深刻,從而具有更為寬泛的文化討論意義,甚至為中國美術掘了“一桶金”,而且品質純正。因為大風堂畫派所呈現(xiàn)的是中國畫繼承與創(chuàng)新的代表,是中國美術的重要資源,也是可以轉化為資本的寶貴資源,并且具有開放性與時代意義。它完全可以與“揚州畫派”“金陵畫派”“海上畫派”“京津畫派”“嶺南畫派”“長安畫派”等比肩而立,并作為一種美術現(xiàn)象而值得深入研究。

在實際中,大風堂畫派已受到美術界、評論界、收藏界、拍賣機構與林林總總的中國書畫名家紀念館的注目。由此以為,內江市張大千紀念館、張大千博物館(包括張善子的內容),對于中國書畫名家紀念館“館主文化”理念的推出與彼此運作的聯(lián)動不乏意義。客觀地說,中國書畫名家紀念館的館主均是中國書畫界的精英,而且其中有的就是某個畫派的領軍人物。畫派展示的是特色(個性)繪畫,也是精英繪畫,而且畫派的領軍人物在中國美術史上往往是具有相當代表性的重量級人物。各級美術團體,特別是中國美術家協(xié)會完全可以整合畫派優(yōu)勢,如系統(tǒng)、規(guī)模性地推介畫派展覽或聯(lián)展,出版畫冊,并作個案分析和理性比較,以豐富中外繪畫藝術交流的內涵和形式,使中國美術更具有特色和典型作用。如此,這亦是中國美術可持續(xù)發(fā)展的一個重要途徑,具有推介意義。因為它凸顯的精神和創(chuàng)新所構成的價值體系,構筑起我們民族先進文化的一道亮麗風景,當感動時代,更值得我們去解讀,并從中獲得藝術美的歆享與新的價值評判。

大風堂畫派在形成與發(fā)展的過程中,張善子、張大千均是扛鼎掛帥者,即“畫派帶頭人”。其藝術特征、呈現(xiàn)風貌具有多元性,充滿創(chuàng)意和創(chuàng)新,影響了中國畫壇。在中國畫的話語權中,他們形成了自己的優(yōu)質品牌,使人生的名片上具有無數榮譽符號。

張善子被稱為:第一個具有虎癡討論意義的畫家,第一個擔綱中華全國美術界抗敵協(xié)會主席暨首席常務理事并領銜中華美術抗敵的畫家,第一個由參政會議決定赴歐美謝賑、宣傳、募捐并具有重大貢獻的畫家(既是中華文化使者、又是國民外交家,“創(chuàng)造了中國形象”),第一個被法國總統(tǒng)勒伯倫贊為“近代東方藝術之杰出代表”的畫家,第一個進入美國白宮的中國畫家,第一個在世界博覽會上為中國政府爭得榮譽的畫家,第一個作為中國人獲得美國佛丹大學榮譽法學博士殊榮的畫家(此殊榮為“羅馬教皇級”,即之前僅有羅馬教皇獲得),第一個被譽為“第四戰(zhàn)線——國民外交的斗士”的畫家,第一個分別由國民政府行政院與國民政府頒令褒揚的畫家……他還被盛贊為:“今之蘇轍”(葉恭綽語)、“畫筆冠時”(陳散原語)、“名垂宇宙”(于右任語)、“近代畫壇的一代宗師”(何應欽語)、“民族英雄和朋友”(廖承志語)……

張大千的文明視野開闊,藝術空間廣闊,作品具有時代性高度,堪稱東方藝術的象征。其藝術生命長,藝術創(chuàng)造力旺盛,特別是在處理師古與創(chuàng)新這對矛盾上具有高超的本領,即頗能在對立中求統(tǒng)一、達平衡,非一般畫家所能及。他的藝術表征鮮明,繪畫風貌氣象萬千,特別是衰年變法的潑墨潑彩(包括點彩表現(xiàn)),使畫因勢利導取其自然,得其天趣,行其大道。無疑,張大千的潑墨潑彩是大風堂藝術發(fā)展的一個至關重要的節(jié)點,當然亦是大風堂畫派至關重要的節(jié)點。這個節(jié)點,亦包括張大千藝術的分期、成就等。(參見筆者《張大千繪畫藝術的分期及成就》)

張大千終其一生的“外師造化,中得心源”的藝術實踐,誠如于右任所評價:“取法溯隋唐以上尊則善守強而能用,衡鑒為中外所宗富可敵國窮無立錐”。張大千頗有抱負和魄力,尤為自信自強,他曾自謂:“坐六朝之廊廟,入隋唐之堂奧。”至于他在近代畫史上的地位,鄭午昌曾有評價:“數百年來,恐無第二人”。鄭午昌甚至還在1946年11月22日的《申報》發(fā)表文章《張大千在近代畫史》,稱張大千“無法之法自我立,有法之法自我得,得人之法而為我所用,立我之法而為人所不及,則無往非法,無所不工。”作為畫論家的鄭午昌,這是非常高的評價了。

張大千的文學貢獻、藝術貢獻、學術貢獻、文化貢獻,體現(xiàn)了他的文心慧膽。這些貢獻,分別表現(xiàn)為(不完全統(tǒng)計):創(chuàng)作畫作約3萬張,在海內外舉辦畫展逾百次,出版畫集數百種(如加上研究他的著述,據臺灣學者吳文隆統(tǒng)計逾千種,創(chuàng)藝術家著述的最高記錄),出版有專著《張大千詩文集》(黎明文化事業(yè)公司出版,1984年)、《張大千先生遺著漠高窟記》(臺北“故宮博物院”出版,1985年)、《張大千先生詩文集(上下冊)》(臺北“故宮博物院”出版,1993年)、《張大千談藝錄》(河南美術出版社,1998年初版、2007年修訂再版)、《張大千藝術隨筆》(上海文藝出版社,2001年1月版、2012年3月版)、《張大千詩文集編年》(榮寶齋,1990年)、《張大千詩詞選注》(四川美術出版社,1991年)。鮮為人知的是,上海藝苑珍賞社1921年還出版有由張大千撰句(25聯(lián)),秦文錦編集為《魏張黑女志銘集聯(lián)拓本》(另有《石門銘集聯(lián)》26聯(lián))。對此書中張大千的撰句,有研究者驚呼“張大千的文學之才不遜畫才”。的確,張大千具有非凡的文學創(chuàng)作才能,特別在詩詞方面。于右任曾將張大千的畫與詩相提并論,甚至認為詩更高一籌,故他在《浣溪紗·壽張大千先生》詞中感慨:“作畫真能為世重,題詩更是發(fā)天香”。盡管這是于右任一個階段的認知,但卻反映了他對張大千詩的推崇。的確,從一定意義上講,張大千的詩并不遜于畫,只是他的畫名太重而掩其詩名。“欲向詩中尋李白,先從畫里識張爰”。這個“識”,既包括張大千的畫,又包括其題畫詩。張大千的詩約1000首,或五言、或七言,尤以絕句、律詩為多,具有注重矩度彝準,格調高,意境闊,想象豐,寄意遠,抒情濃,納名宿之大器,親山水之清音,留人文之情殷,近鐘鼎之鏗鏘,步彝器之高致,采法書之雅達,擷丹青之醇美等特點。臺北“故宮博物院”院長秦孝儀評論張大千的詩“高華妍秀,如藐姑射仙人吸風飲露,不食人間煙火”,并直言“大愛之”。在《張大千先生詩文集(上下)》序言中,秦孝儀還力推張大千的文學影響和貢獻:“蜀郡夙稱天府……倜儻奇?zhèn)ワL雅之士,自司馬相如、揚子云以來,如唐之陳伯玉、宋之蘇子瞻,代有賢者,逮乎明世楊升庵而后,風流儒雅始漸近歇絕;民國肇建,張爰大千先生挺生其間,世所稱五百年來一大千者,始復為天府人文生色,此殆山川靈淑之氣,郁之彌久而發(fā)之彌光也歟。”

張大千一生文節(jié)昭昭,榮譽至高無上。具體為:獲“中正勛章”(第二號)、“總統(tǒng)”明令褒揚。2014年7月,習近平在巴西演講時說到“中巴有緣人”時,感慨“中國國畫大師張大千曾旅居巴西17年,在他居住的八德園畫出了《長江萬里圖》《黃山圖》《思鄉(xiāng)圖》。”

張大千無疑系博古通今之典范,早已名滿中國乃至世界,影響著中國美術的進程,故他頭上罩著無數榮譽光環(huán):“古今最負盛名之國畫大師”“東方之筆”“中國美術集大成者”“五百年來第一人”“當代世界第一大畫家”“現(xiàn)代黃山畫派始祖”“宇宙難容一大千”“全能畫家張大千”“數百年來,恐無第二人”“頂天立地,獨往獨來”“一代振奇人也”等。這些殊榮震古爍今,證明了張大千的藝術思想縱橫捭闔,張大千的藝術風范永垂不朽,張大千的藝術世界超邁時空!

(未完,待續(xù))

作者:一級文學創(chuàng)作