極端民族主義恐怖犯罪的刑事控制及其評價

[摘要]恐怖犯罪很多由極端民族主義引發,對此類犯罪的打擊是我國刑事立法和刑事政策的主要任務之一。我國對此類犯罪的刑事控制具有幾個特點,如與國內恐怖主義犯罪的發展態勢和聯合國反恐戰略相呼應,帶有明顯的“重刑威懾”傾向,在立法趨勢上受風險刑法觀影響。在未來的立法完善中,判斷新罪名所附的規范義務是否在合理程度的范圍內,刑事控制目標的實現手段合理與否,充分重視非刑事處罰措施應有的功能以及不應忽略人權的保障是必不可少的考慮要素。

[關鍵詞]極端民族主義;恐怖主義;刑事控制;刑事政策

中圖分類號:D922.15文獻標識碼:A文章編號:1674-9391(2017)01-0060-10

作者簡介:冉翚(1968-),女,重慶江津人,西南民族大學法學院教授,研究方向:刑法學、犯罪學。四川 成都610041進入21世紀以后,恐怖犯罪有了相當大的發展,已然成為今天和以后世界的一大災難,我國亦面臨這類犯罪的嚴峻挑戰。現有刑事控制體系能否完成對這一犯罪態勢的立法控制使命,實現懲治目標,對相關的刑事立法和政策進行梳理和檢討無疑是必要的。一、極端民族主義恐怖犯罪的現狀及特點關于恐怖主義犯罪的定義,觀點頗多。美國學者AlexP.SchmidandAlbertJ.Jongman在其著作《政治恐怖主義》一書中,就1936年——1983年出現的109個定義進行了梳理,并提出了自己的見解。我國學者胡聯合博士則對1982年后出現的50個定義進行了分析,也提出了自己的看法:認為(恐怖主義犯罪)是“一種旨在通過制造恐怖氣氛、引起社會注意以威脅有關政府或社會,為達到某種政治或社會目標服務的,無論弱者或強者都可以采用的,針對非戰斗目標(特別是無辜平民目標)的暗殺、爆炸、綁架與劫持人質、劫持交通工具、投毒、危害計算機信息系統以及其它形式的違法或刑事犯罪性質的暴力、暴力威脅或非暴力破壞活動”。[1]也有觀點認為“是指對特定目標的不確定公眾及財物使用爆炸、殺人或者其他危險行為,或威脅使用上述手段制造社會恐怖氣氛,以實現政治的、宗教或者其他社會目的的行為。但是,個人實施的恐怖活動不是恐怖主義犯罪。”[2]2016年1月1日起施行的《中華人民共和國反恐怖主義法》第三條正式將“恐怖主義”和“恐怖活動”作了界定,(恐怖主義)是通過暴力、破壞、恐嚇等手段,制造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產,或者脅迫國家機關、國際組織,以實現其政治、意識形態等目的的主張和行為;(恐怖活動)則是指具有恐怖主義性質的行為。具體包括組織、策劃引發人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞及社會秩序混亂等嚴重社會危害活動的行為;準備實施、已然實施或意圖實施上述行為的;宣揚恐怖主義和煽動實施恐怖活動,非法持有前述物品,強制他人在公共場所穿戴宣揚恐怖主義的服飾、標志的行為;組織、領導、參加恐怖活動組織的行為;為恐怖活動組織、恐怖活動人員實施恐怖活動提供幫助的行為。

總體上講,無論是學術定義還是法律定義,基本都是從主客觀兩方面概括了“恐怖主義犯罪”的三大特征:一是以社會秩序、公共安全和人身財產為行為對象;二是客觀上以暴力、破壞或恐嚇方式侵害上述對象,或者脅迫國家機關或國際組織;三是主觀上以實現某種政治或意識形態的目的和主張為最終目標。

就極端民族主義與恐怖主義的關系而言,一般認為,首先“民族主義沒有純粹的表現形式,它必須與某種政治或社會力量結合起來,表現為社會運動,或歷史過程”。[3]而從恐怖主義的發展歷程來看,“民族主義乃是恐怖主義的最持久的根源之一”,也是“恐怖主義最強有力與最致命的根源之一”。[4]當今世界民族型恐怖主義組織約占到世界恐怖主義組織的30%。比如北愛爾蘭的“愛爾蘭共和軍”(臨時派)、西班牙的“埃塔”、俄羅斯車臣民族分裂主義恐怖組織、斯里蘭卡的泰米爾伊拉姆猛虎解放組織、巴勒斯坦的“阿布·尼達爾”等都是這類組織的典型代表。對民族型恐怖主義犯罪的基本內涵,我國學者的認識較為一致,即認為(民族型恐怖主義犯罪)是指以暴力、破壞或恐嚇等手段,制造社會恐慌、危害公共安全、侵犯人身財產,或以前述方式脅迫國家機關或國際組織,以實現民族獨立、民族自治或取得政治優勢目標服務的犯罪。

我國的恐怖犯罪主要是極端民族主義引發,其中以“藏獨”和“疆獨”為代表。通常具有如下特征[5]:

1.以爭取實現族裔獨立建國或完全自治為終極目標。霍布斯鮑姆曾將民族主義分為公民民族主義與族裔民族主義兩種類型[6]。簡言之,公民民族主義是將一國公民組成之共同體視為民族,而族裔民族主義則從特定的民族性出發定義民族。從共同體維系角度看,公民民族主義以一國公民為一個民族,來實現國家的文化凝聚和整合,而族裔民族主義則支持特定族裔獨立權利的要求,其結果將是對多族裔政治共同體產生致命的解構。目前發生在我國的絕大多數恐怖主義犯罪都同分裂國家的政治目的具有高度的重合性。根據學者田剛收集的數據顯示,在我國發生的126起恐怖襲擊案件中,有117起具有鮮明的政治目的[7]。比如“疆獨”是以泛伊斯蘭主義和泛突厥主義為思想基礎的分裂勢力,其直接目標在于制造新疆獨立。[8]而“藏獨”勢力則以“一國兩制”、“高度自治”的口號掩蓋其“藏獨”的本質。

2.以具有廣泛號召力的極端民族主義作為思想基礎,多有強大的經濟后盾和境外支持。以“疆獨”恐怖主義犯罪為例,它是中亞地區國際恐怖主義犯罪的重要組成部分,以“泛伊斯蘭主義與泛突厥主義”為思想基礎,政治上與中亞地區“三股勢力”企圖建立“大突厥統一體”政治圖謀完全一致。行動上,其主導的恐怖主義犯罪活動得到了“基地組織”的大力支持。[9]我國境內多次發生的重大民族型恐怖主義犯罪活動都具有明顯的國際背景。

3.我國極端民族主義恐怖犯罪在襲擊對象地選擇上經歷了從“硬目標”向“軟目標”的轉變。[7]比如以傳統的政府機構(要員)、軍事設施、交通設施、標志性建筑及飛機等為重點對象逐漸轉移到以普通的基層政府機構、一般商業目標,尤其是平民等為襲擊對象。

襲擊對象

時間交通設施商業機構基層政府機構平民教育機構其他得逞率1993-200233%19%23%20%1%3%74%2003-201218%15%31%28%4%4%89%由于“軟目標”的防范能力更弱,犯罪目的容易實現且遭受襲擊后的恐怖效果更強,因而近10年來愈發成為我國極端民族主義恐怖犯罪的首選對象。

4.鑒于極端民族主義與宗教天然的聯系,很多極端民族主義恐怖活動因而帶有明顯的宗教色彩,我國也概莫能外。從上世紀20世紀末開始,隨著兩極格局結束,在冷戰背景下被兩大陣營對峙所掩蓋和壓制宗教極端主義被釋放,一些宗教極端勢力和伊斯蘭原教旨主義勢力迅速壯大,并成功執掌了西亞和中東部分地區和國家的政權。[10]同時,隨著全球化趨勢,宗教極端主義得以迅速滲透到世界上很多信仰伊斯蘭教的地區和民眾中間。我國的新疆作為中國信仰伊斯蘭教群眾集中聚居的地區,已成為宗教極端勢力和恐怖主義宗教滲透的重要目標。近年來,新疆地區基層宗教社會生態惡化,宗教極端勢力將宗教問題與民族問題混淆在一起,煽動民眾對政府的仇恨,并強迫引誘部分教民制造暴力恐怖活動,嚴重威脅到新疆地區政治社會穩定和民族關系。

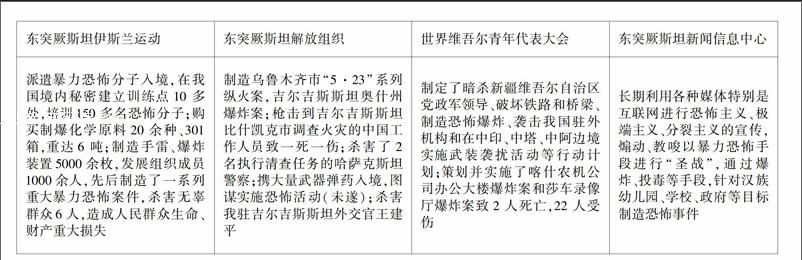

5.嚴密的組織性是國際恐怖主義犯罪的一個重要特征,我國極端民族主義恐怖犯罪多以嚴密的有組織形式實施。2003年12月,我國公安部第一批認定了4個“東突”組織為恐怖組織,分別是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”、“東突厥斯坦解放組織”、“世界維吾爾青年代表大會”、“東突厥期刊新聞信息中心”。四個組織均在我國境內策劃實施了多起恐怖犯罪。[11]

東突厥斯坦伊斯蘭運動東突厥斯坦解放組織世界維吾爾青年代表大會東突厥斯坦新聞信息中心派遣暴力恐怖分子入境,在我國境內秘密建立訓練點10多處,培訓150多名恐怖分子;購買制爆化學原料20余種、301箱,重達6噸;制造手雷、爆炸裝置5000余枚,發展組織成員1000余人,先后制造了一系列重大暴力恐怖案件,殺害無辜群眾6人,造成人民群眾生命、財產重大損失制造烏魯木齊市“5·23”系列縱火案,吉爾吉斯斯坦奧什州爆炸案;槍擊到吉爾吉斯斯坦比什凱克市調查火災的中國工作人員致一死一傷;殺害了2名執行清查任務的哈薩克斯坦警察;攜大量武器彈藥入境,圖謀實施恐怖活動(未遂);殺害我駐吉爾吉斯斯坦外交官王建平制定了暗殺新疆維吾爾自治區黨政軍領導、破壞鐵路和橋梁、制造恐怖爆炸、襲擊我國駐外機構和在中印、中塔、中阿邊境實施武裝襲擾活動等行動計劃;策劃并實施了喀什農機公司辦公大樓爆炸案和莎車錄像廳爆炸案致2人死亡,22人受傷長期利用各種媒體特別是互聯網進行恐怖主義、極端主義、分裂主義的宣傳,煽動、教唆以暴力恐怖手段進行“圣戰”,通過爆炸、投毒等手段,針對漢族幼兒園、學校、政府等目標制造恐怖事件6.極端民族主義恐怖犯罪對我國國家安全和公眾人身財產安全造成極其嚴重的危害。[7]從發案數與死亡人數看,二者不再體現正相關關系。

數量時間發案數致死人數單次案件平均致死人數1993-2002701632.32003-2012463086.7可以看出,與前10年相比,2003年—2012年發案數有所降低,但死亡人數卻明顯上升,單次作案平均致死人數上升了近3倍。根據已有資料顯示,2008年至2014年7年中,全國因恐怖主義犯罪一次性死亡百人以上的案件1起,死亡29人的案件1起,死亡15人的案件2起,死亡13人的案件1起,死亡6人的案件1起,死亡3人的案件2起,死亡1—2人的案件5起。僅新疆一地,一次性造成10人以上死亡的案件就有4起,其中最多的一次性死亡197人。[12]

從犯罪發生的地域來看,地處西部的少數民族聚集區、一線城市和華北華中等部分區域發案數相對較高。[7]地區新疆北京廣東四川西藏上海云南湖北福建陜西浙江發案數35191487654433地區河北河南廣西寧夏重慶江西黑龍江甘肅湖南內蒙山東發案數33321111111從作案方式看,公然地武裝襲擊明顯增加。[7]

作案方式

時間爆炸刺殺劫持綁架基礎設施破壞普通襲擊武裝襲擊1993-200257%13%12%7%6%1%02003-201263%05%02%2%28%通過對比發現,除爆炸犯罪始終占據較高比例之外,近10年來,曾經占比較高的刺殺和綁架犯罪已經消失,劫持型恐怖襲擊亦大量減少,而武裝襲擊則成為最顯著的恐怖主義犯罪行為方式。二、我國懲治極端民族主義恐怖犯罪的刑事立法和刑事政策(一)立法活動回溯

1.1997年修訂刑法首次將恐怖組織納入刑事懲罰

進入20世紀90年代以后,與恐怖主義有關的犯罪在我國開始呈現頻發趨勢。鑒于“有些地方已經出現有組織進行恐怖活動的犯罪”,且“組織、領導恐怖活動組織進行恐怖活動的犯罪具有極大的社會危害性,對于社會穩定、公民人身財產的安全都有極大的破壞力”,“為了有力地打擊這種犯罪”,在新修訂的97刑法在“危害公共安全罪”一章中增設了“組織、領導、參加恐怖組織罪”(第120條),同時規定,犯該罪如果同時還實施了殺人、爆炸、綁架等其他犯罪行為的,依照數罪并罰的規定處罰。[13]雖然恐怖主義犯罪通常以殺人、爆炸、劫持航空器等作為常見的作案手法,我國此前的刑法里也有相應罪名能懲治此類犯罪,但97刑法專門將組織、領導、參加恐怖組織行為本身也規定為一種犯罪,至于行為人是否還實施了其他犯罪并不影響此罪的成立。這無疑體現了立法者對恐怖活動犯罪實施之前犯罪組織形成的危險性的高度重視。盡管當時基于種種原因,97刑法對恐怖組織的內涵尚未界定,但并不妨礙將刑法介入的時間提前。

2.2001年《刑法修正案(三)》關于恐怖主義犯罪的重大立法

2001年9月11日發生了震驚世界的“9·11”恐怖襲擊事件。這之后,國際社會迅速做出回應,9月29日,聯合國安理會通過《國際合作防止恐怖主義行為》的決議,并組建反恐特別委員會。歐盟委員會即通過兩項法案,明確了歐洲范圍內恐怖主義行為的概念和相關罪犯罪的量刑標準,并首次設立了有助于跨國引渡的歐洲逮捕證制度(2001年9月19日)。隨后,英、美、澳、加、意、德、印等國均相繼制定和完善其國內的反恐法。[14]我國也面臨“東突”等恐怖勢力的威脅,加強反恐刑事立法刻不容緩。同年12月29日,我國通過了《刑法修正案(三)》,其中,涉及恐怖主義犯罪的內容作了如下修改:

第一,將組織、領導恐怖組織罪的法定最高刑,由原來的10年提高到無期徒刑,旨在強化對恐怖活動組織之組織者和領導者的懲治。另外,對參加恐怖活動組織的,增設了剝奪政治權利的附加刑。

第二,增設資助恐怖活動罪(刑法第120條之一)。對恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人提供資助的,處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,并處罰金;情節嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產。同時將該條亦規定為單位犯罪。這可以視為對2001年9月28日聯合國安理會第4385次會議通過的第1373號決議(2001)和1999年12月9日聯合國通過的《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的履約義務。①

第三,隨著恐怖主義新浪潮的出現,恐怖主義犯罪者已不再滿足于使用傳統的爆炸、劫持、暗殺等手段,轉而尋求使用大規模的殺傷性和毀滅性武器來制造恐怖。由于核技術、生物技術、化學武器技術的傳播,恐怖分子使用核武器、生物武器、化學武器等大規模殺傷性武器來攻擊其仇視的國家和地區的可能性越來越大。[15]因此,有必要將這一危險趨勢納入規制范圍。《刑法修正案(三)》擴大了“投毒罪”中“毒物”的范圍,將“投毒罪”(刑法第115條)修改為“投放危險物質罪”;將“非法買賣、運輸核材料罪”(刑法第125條第2款)的“核材料”修改為危險物質”,并增加處罰“非法制造”和“儲存”兩種行為。在盜竊、搶奪、搶劫槍支、彈藥、爆炸物罪(刑法第127條)之后增加“危險物質”作為犯罪對象。根據刑法規定,這些條款中的“危險物質”除了毒害性物質,還包括放射性、傳染病病原體等物質。

第四,修改《刑法》關于洗錢罪(第191條)上游犯罪的規定。將“恐怖活動罪”與毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、走私犯罪等一并納入洗錢罪的上游犯罪加以懲治,切斷恐怖活動犯罪違法所得合法化的途徑。

第五,為防止虛假投放危險物質,編造并傳播虛假恐怖信息行為給社會秩序帶來混亂,增設了“投放虛假危險物質罪”、“編造、故意傳播虛假恐怖信息罪”(《刑法》第291條之一)。

3.2011年《刑法修正案(八)》強化對恐怖犯罪分子刑罰適用的力度

第一,將實施“恐怖活動犯罪”與“危害國家安全犯罪”、“黑社會性質組織犯罪”相并列,作為特殊累犯成立的前提條件之一。

第二,嚴格了緩刑的適用條件。規定犯罪集團的首要分子和累犯都不得適用緩刑。由于我國目前的恐怖主義犯罪大多以犯罪集團的形式組織實施,這一規定實際上加大了對恐怖主義犯罪組織領導者的懲罰力度。[16]

第三是修改死刑緩期執行和假釋的相關規定。對有組織暴力犯罪等被判處死刑的犯罪人,人民法院根據其犯罪情節可以同時決定對其限制減刑;規定對有組織的暴力犯罪等被判處10年以上有期徒刑、無期徒刑的犯罪人,不得假釋。由于恐怖主義犯罪大都與“有組織的暴力犯罪”有關,因此,上述條款應也適用于符合條件的恐怖主義犯罪。

4.2012年3月新修訂的《刑事訴訟法》》在第2編第2章第8節中專門規定了針對恐怖活動等犯罪的技術偵査措施②,從而確立了此類偵查措施在刑事訴訟基本法律上的合法地位。在第5編第3章中,增設了對恐怖活動等重大犯罪案件違法所得的沒收程序;將(恐怖主義犯罪)案件規定由中級人民法院作為一審管轄,有利于更好地打擊這類犯罪。”[17]對(恐怖主義等犯罪案件)辯護律師的會見權作出了限制(第37條);對恐怖活動等犯罪的證人、鑒定人、被害人及其近親屬的保護措施(第62條);增加規定了對涉嫌恐怖活動等的犯罪嫌疑人在執行監視居住時,如存在可能有礙偵查的情形,經上一級人民檢察院或者公安機關批準,可以在指定的居所執行(第73條)。另外,涉嫌恐怖活動犯罪和危害國家安全犯罪的犯罪人可不必執行在拘留后24小時內通知家屬的規定(第83條)。

上述特別規定,針對的都是恐怖活動犯罪和危害國家安全犯罪、賄賂犯罪、黑社會性質組織犯罪、毒品犯罪以及其他嚴重危害社會或重大的犯罪。但值得注意的是,除了對“恐怖活動犯罪”無任何限制性條件普遍適用這些特別規定外,對其它犯罪均不同程度地限制性適用或某些不適用,可見新刑訴法對恐怖活動犯罪的格外重視。[18]

5.2015年《刑法修正案(九)》大幅度增設罪名,對恐怖主義犯罪實施全面打擊

2015年11月1日正式實施的《刑法修正案(九)》中有關恐怖主義犯罪的規定,主要是針對近年來暴力恐怖犯罪出現的新情況、新特點,同時有必要從總體國家安全觀出發,統籌考慮刑法與反恐怖主義法的配套、銜接,[19]大量增設了有關反對恐怖主義、極端主義的罪名,進一步嚴密了反恐法網、加大了反恐力度。主要體現如下:

第一,在之前立法中確立的“恐怖活動”、“恐怖活動組織”、“恐怖活動犯罪”等概念的基礎上,進一步引入了“恐怖主義”、“極端主義”、“宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音頻視頻資料、服飾、標志或者其他物品”、“恐怖主義、極端主義犯罪行為”等一系列概念,延伸了反恐犯罪的領域。

第二,增設新罪名。《刑法修正案(九)》增設了6個新的涉恐罪名,分別是:“準備實施恐怖活動罪”(《刑法》第120條之二);“宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪”(《刑法》第120條之三);“利用極端主義破壞法律實施罪”(《刑法》第120條之四);“強制穿戴恐怖主義、極端主義服飾、標志罪”(《刑法》第120條之五);“非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪”(《刑法》第120條之六)。

第三,修改罪狀。《刑法修正案(九)》還對兩種罪名的罪狀予以完善:一是對“資助恐怖活動罪”(《刑法》第120條之一)的罪狀進行修改,將資助恐怖活動培訓的行為增加規定為犯罪,并明確規定對于為恐怖活動組織、實施恐怖活動或者恐怖活動培訓招募、運送人員的,要追究刑事責任。二是對“拒絕提供間諜犯罪證據罪”(《刑法》第311條)的罪狀進行修改,將拒絕向司法機關提供恐怖主義、極端主義犯罪證據且情節嚴重的行為納入該條加以懲處。

第四,完善刑罰配置。具體表現為:一是對《刑法》第120條組織、領導、參加恐怖組織罪增設了財產刑,并且根據行為人在恐怖組織中的地位和作用,分別配置了并處沒收財產、并處罰金、選處罰金等不同刑罰;二是將偷渡出境參加恐怖活動培訓或“圣戰”的行為作為偷越國(邊)境罪(《刑法》第322條)的加重處罰情節,規定行為人為參加恐怖活動組織、接受恐怖活動培訓或者實施恐怖活動而偷越國(邊)境的,在該罪1年以下自由刑,并處罰金的基礎法定刑上,加重至1年以上3年以下自由刑,并處罰金。

(二)從“兩少一寬”到“寬嚴相濟”——控制極端民族主義恐怖犯罪刑事政策的變化

“刑事政策作為社會政策的一種,是及時針對各種不同情況,提出相應的對付犯罪現象的對策和措施,這一點決定了刑事政策的制定必然要與一定時期的社會政治、經濟形勢相聯系”。[20]建國以來,我國曾根據不同時期的社會現實需要與犯罪態勢制定過相應的刑事政策。③為保持各民族和諧共處的需要,考慮到對少數民族文化、風俗的尊重,在同等情況下,對少數民族犯罪分子實行“少捕、少殺,處理上一般從寬”的刑事政策(簡稱“兩少一寬”)。然而在今天看來,這個曾經在處理少數民族犯罪案件的司法實踐中發揮重要作用的刑事政策,已不再適合作為我國控制民族型恐怖主義犯罪的基本刑事政策。首先,我國對民族地區的普法宣傳和法制建設在經過30多年后已取得了很大進步,很多民族地區的民眾對國家法律也不乏了解,再不加改變地執行“兩少一寬”的民族刑事政策已有悖于社會主義法治原則。其次,極端民族主義恐怖犯罪與民族習慣、宗教信仰、生產生活方式無直接必然聯系,對其實行“兩少一寬”的刑事政策缺乏法理依據。[21]另外,極端民族主義恐怖犯罪多以爆炸、綁架、劫持、暗殺,甚至是武裝襲擊為行為方式,在侵害對象上多針對平民大眾和公共財產作無差別殺戮和損害,實為違背人類共同倫理價值的嚴重危害行為,具有嚴重的社會危害性,無論哪個民族,信奉何種宗教,只要實施的是恐怖主義犯罪,都應根據行為的社會危害性與犯罪人的人身危險性來處理。[22]

“二戰”后,世界各國的刑事政策呈現出“輕輕重重”,并行發展的特點。對犯罪輕微,危害不大,或主觀惡性較小的犯罪,適用輕緩的處理,包括非犯罪化、量刑輕緩、非監禁化等;對罪行嚴重或主觀惡性較深的犯罪,適用更為嚴厲的處罰。建國后我國長期秉承的“懲辦與寬大相結合”的刑事政策與這種“輕輕重重”的刑事政策有著相通的內在實質。新的歷史時期下,在繼承懲辦與寬大相結合的刑事政策的合理內涵,總結改革開放以來“嚴打”刑事政策經驗教訓的基礎上,“寬嚴相濟”成為我國當前處理刑事犯罪的基本政策。其基本內涵為“該寬則寬,當嚴則嚴;寬中有嚴,嚴中有寬;寬嚴適度,于法有據”。[23]毫無疑問,這一新的刑事政策在現階段對懲治包括極端民族主義恐怖犯罪在內的一切刑事犯罪均具有指導性意義。在2014年出臺的《關于辦理暴力恐怖和宗教極端刑事案件適用法律若干問題的意見》(簡稱《意見》)中,這一精神已鮮明的體現出來。根據《意見》的規定,依法從重處罰的對象包括:組織、策劃、實施暴力恐怖、宗教極端等違法犯罪活動的首要分子、骨干成員、罪行重大者;曾因實施上述違法犯罪活動受到行政、刑事處罰或者免予刑事處罰又實施上述犯罪活動者。依法從輕處罰的對象包括:具有自首、立功等法定從寬處罰情節的;對情節較輕危害不大、未造成嚴重后果,且認罪悔罪的初犯、偶犯,受裹脅蒙蔽參與犯罪者。免予刑事處罰的對象包括:在犯罪中作用較小,犯罪情節輕微不需要判處刑罰者。三、對我國懲治極端民族主義恐怖犯罪刑事立法及刑事政策的評價(一)從無到有,相關刑事立法與國內恐怖主義犯罪的發展態勢和反恐形勢相契合

在上世紀90年代之前,恐怖主義、極端主義犯罪在我國的表現并不突出,所以我國建國以后的第一部刑法——79刑法未涉及有關恐怖主義犯罪的內容。但自1990年至2001年,境內外“東突”恐怖勢力在中國新疆境內制造了至少200余起恐怖暴力事件,造成各民族群眾、基層干部、宗教人士等162人死亡,440多人受傷,嚴重地破壞了我國的政治穩定和經濟發展。[24]美國“9·11”事件發生后,聯合國,歐盟都相繼通過法案或決議,明確對恐怖主義犯罪打擊的立場和措施。其后英、美、澳、加、德等國均相繼制定和完善其反恐立法。與之相呼應的是,我國從97年初入刑單一罪名“組織、領導、參加恐怖組織罪”后,時隔四年,即在《刑法修正案(三)》中針對恐怖主義相關犯罪的法定刑、犯罪對象、罪名設置等展開了大量立法活動。在其后的《刑法修正案(八)》中強化了對恐怖犯罪分子尤其是首要分子的刑罰適用力度,包括特殊累犯的認定,限制減刑,不得假釋和嚴格適用緩刑等。另外,新修訂的刑事訴訟法也同樣對恐怖主義犯罪案件的偵查手段、管轄、違法所得的沒收、律師會見權限制、刑事強制措施的適用等一系列問題作出了新規定。隨著“近年來,我國部分地區發生的暴力恐怖案件表現形式呈現多樣化,且均與宗教極端犯罪活動有直接關系,對國家安全、社會穩定、民族團結和人民群眾生命財產安全造成了嚴重危害。”[25],在2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》中進行了大幅度的立法,包括新增罪名和完善法定刑。同時,考慮到恐怖主義犯罪一旦得逞以后危害后果的嚴重性和廣泛性,所以將刑法打擊的時間節點提前,將準備實施恐怖活動行為單獨成罪,規定獨立的犯罪構成,并配置法定刑,以實現對恐怖主義犯罪的有效懲治。

(二)與聯合國反恐戰略相呼應,履行締約國應盡義務

1937年國際聯盟的《防止和懲處恐怖主義公約》是國際社會所制定的第一個針對恐怖主義的專門公約。“二戰”以后,聯合國在國際反恐領域一直扮演著重要角色。截至2005年4月,在聯合國框架內通過了13項針對某一具體領域或某一類型恐怖主義犯罪的專門性質的公約(又稱“部門性反恐公約”或簡稱“部門公約”)、多邊反恐公約或議定書,內容涉及空中劫持、傷害應受國際保護人員、劫持人質、海上航行安全、大陸架固定平臺安全、恐怖主義爆炸、向恐怖主義提供資助、核恐怖主義等國際恐怖主義行為,體現了聯合國在應對全球性威脅與挑戰方面采取行動的能力和不可替代的作用。特別是“9·11”事件后,聯合國在領導反恐方面的作用與地位更加突出。進入20世紀90年代,我國亦面臨“東突”等恐怖主義勢力的威脅,特別是這些勢力又與境外恐怖勢力聯系密切,因此,加強以聯合國為主導的反恐國際合作勢在必行。

迄今為止,我國加入了《關于在航空器內進行的犯罪和其他某些行為的公約》、《關于制止非法劫持航空器的公約》(海牙公約)和《關于制止危害民用航空安全的非法行為的公約》(蒙特利爾公約)、《制止危及海上航行安全非法行為的公約》和《制止危及大陸架固定平臺非法行為議定書》、《關于防止和懲處侵害受國際保護人員包括外交代表的罪行的公約》、《反對劫持人質公約》、《制止核恐怖主義行為國際公約》、《制止恐怖主義爆炸的國際公約》、《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》等一系列重要的反恐公約。另外,作為聯合國安理會常任理事國,我國還參與制定了一系列的聯合國安理會反恐決議,④并在國內立法上加強與國際公約的銜接以實現義務履行。例如,為履行《關于在航空器內進行的犯罪和其他某些行為的公約》、《關于制止非法劫持航空器的公約》和《關于制止危害民用航空安全的非法行為的公約》的義務,在97刑法中增設了劫持航空器罪、暴力危及飛行安全罪;為履行《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》義務,在《刑法修正案(三)》中增設資助恐怖主義罪,編造、故意傳播虛假恐怖信息罪,將恐怖活動犯罪增列為洗錢罪的上游犯罪。同時,為防范控制洗錢活動,建立防范恐怖分子融資的制度,制定了《反洗錢法》,出臺《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,設定金融機構對涉恐可疑交易的報告義務。

(三)有明顯的“重刑威懾”傾向

從2001年《刑法修正案(三)》就反恐怖主義犯罪大規模立法以來,從提高組織、領導恐怖活動組織罪的法定刑,將投毒罪中的“毒物”擴大到“放射性、傳染病病原體等“危險物質”,增加懲處資助恐怖活動的行為,將實施“恐怖活動犯罪”作為特殊累犯的成立條件,嚴格緩刑適用,不得假釋;到刑事訴訟法對恐怖活動犯罪案件增設特殊偵查措施、違法所得沒收程序、對辯護律師的會見權作出限制等,無不體現了一種從嚴從重的精神。而這一重刑威懾趨勢在《刑法修正案(九)》中體現得更加鮮明和突出。比如,對組織、領導參加恐怖組織罪增處財產刑。對一般情節的煽動抗拒法律實施類的犯罪最高處3年有期徒刑,造成嚴重后果的,最高處7年有期徒刑,但如果是利用極端主義煽動、脅迫群眾破壞國家法律確立的婚姻、司法、教育、社會管理等制度實施的,即便是非暴力抗法,最高也可處3年有期徒刑,并處罰金;造成嚴重后果的,最高處7年有期徒刑,并處罰金,對情節特別嚴重的,最高可處15年有期徒刑,并處罰金或者沒收財產。另外,對持有型犯罪的設定,比如新增的“非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪”(《刑法》第120條之六)也是典型例證。一般來講,對持有型犯罪的處罰“是為了避免已然犯罪逃避處罰或者避免持有行為人進一步實施危害社會的其他關聯性犯罪行為”。[26]而就目前來看,持有宣揚恐怖主義、極端主義的圖書、音視頻資料等,既不能有效推知持有人已經實施了恐怖主義、極端主義犯罪,也難以推定行為人有可能進一步實施相關犯罪。所以,這一罪名設定被認為有“過分追求重刑威懾”不當擴大犯罪圈之嫌。[27]

(四)刑法的修正開始受風險刑法觀的影響

自20世紀80年代德國社會學家貝克在其《風險社會》一書中提出“風險社會”的概念以來⑤,關于風險社會的理論已然對社會科學的各個領域發揮著廣泛的影響。“風險刑法觀”的出現正是這一理論在刑法學研究中的體現。風險刑法觀認為,在現代社會中,由于人類主體性實踐活動而給社會帶來的現代風險,具有不確定性、不可預測性和廣泛性,倘若等到危害結果出現時刑法再予以干涉,可能會喪失保護法益的即時性和有效性,無法滿足社會的安全需求。因此,風險刑法強調將行為的抽象危險性法定化,只要這種危險出現,即便危險尚未變為現實,也可啟動刑法介入,從而避免現實危害結果的出現。此次《刑法修正案(九)》中關于懲治恐怖主義和宗教極端主義犯罪的規定,可視為對風險刑法觀的體現。主要表現在兩個方面:一是“預備行為實行行為化”和“共犯正犯化”。[28]即將犯罪預備行為作為實行行為、參與行為作為正犯行為予以規制,將以前作為預備犯、幫助犯的行為作為單獨犯加以處罰。前例如新增的“準備實施恐怖活動罪”(第120條之二)和“宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動罪”(第120條之三);后例如“幫助恐怖活動罪”(第120條之一)。二是降低入刑門檻,將需要處罰的行為直接規定為行為犯(抽象危險犯),如“強制穿戴恐怖主義、極端主義服飾、標志罪”(第120條之五)。四、結語我國刑事立法和刑事政策在控制極端民族主義恐怖犯罪方面內容從無到有,程度由輕到重,規制范圍層層遞進,對懲治此類犯罪無疑具有積極的意義。但在犯罪控制策略的把握與實現方式的選擇方面,整體控制體系的構建與貫徹方面,仍表現出一定的欠缺。為此,在隨后的立法完善中應處理好以下問題:

第一,將某種新的行為類型作入罪時,不應忽略判斷新罪名所附的規范義務之于民眾是否是一種超過合理程度的苛刻的吁求。

第二,刑事立法預期控制目標的合理性并不能保證具體制度設定的合理性,因此,實現目的手段合理與否也是立法者必須要考慮的。

第三,應充分重視非刑事處罰措施應有的功能,實現它與刑事處罰的理性協調發展,構制一個控制極端民族主義恐怖犯罪的嚴密體系。恐怖主義犯罪的生成原因復雜,對刑法措施寄予過高的期望,指望重刑威懾就能減少犯罪是不現實的。從犯罪學的角度來看,事前的預防比事后的懲罰,無論在社會效果上還是司法成本上講都更有價值。

第四,我國的反恐刑事立法和刑事政策不應忽略人權的保障。基于國際社會反恐的大背景,我國國內目前懲治恐怖主義犯罪的法律措施帶有明顯的應急性傾向。這種傾向的直接后果就是導致不同程度地忽視對人權的保障。[29]由于我國正處在推進人權保障和法治建設的進程中,在打擊和防范恐怖主義犯罪的制度設計上,我國應更強調國家權力部門間的相互配合而非相互制約。

注釋:

①《決議》要求世界各國必須取締和懲罰對恐怖主義行動的資助、支持與庇護,并在國內法中確定此種恐怖主義行為是嚴重刑事罪行。《公約》要求每一締約國應酌情采取措施,在本國國內法中規定向恐怖主義提供資助的罪行為刑事犯罪,并根據罪行的嚴重性質,以適當刑罰懲治這些罪行。

②包括監聽、監視、密取、網絡監控、截取電子郵件、秘密拍照、秘密錄像、電子通訊定位等技術偵查措施,臥底偵査、化裝偵査和誘惑偵査等秘密偵査措施和控制下交付三種。

③1956年9月黨的第八次全國代表大會的政治報告提出了懲辦與寬大相結合的刑事政策,20世紀80年代初,黨和國家確立了“嚴打”刑事政策。

④聯合國2001年關于開展國際合作以應對恐怖活動對國際和平與安全的威脅的第1373號決議;聯合國2001年關于就2001年9月11日發生在美國紐約、華盛頓和賓夕法尼亞的恐怖活動進行譴責的1368號決議;聯合國1999年關于在打擊恐怖主義方面的國際合作問題的1269號決議。

⑤貝克將當代社會概括為“風險社會”,并指出,風險社會是當代社會發展的一個階段,在這個發展階段里,全球性風險開始出現,使人類日益生活在文明的火山口上,面臨著越來越多的威脅其生存的由社會所制造的風險。

參考文獻:

[1]胡聯合.第三只眼看恐怖主義[M].北京:世界知識出版社,2002:20.

[2]田宏杰.恐怖主義犯罪的界定[J].法律科學,2003,(6).

[3]徐迅.民族主義[M].北京:中國社會科學,1998:42.

[4]Donna M.Schlagheck,International Terrorism[M],Lexington Books,1988:31.轉引自羅開卷 李偉華.民族型恐怖主義犯罪防范淺議——中國語境下的探討[J].犯罪研究,2007,(1)

[5]胡聯合.當代世界恐怖主義與對策[M].北京:東方出版社,2001:45-48;趙秉志.國際恐怖主義犯罪極其防范對策專論[M].北京:中國人民公安大學出版社,2005:10.

[6][英]安東尼·D.史密斯.全球化時代的民族與民族主義[M].龔維斌,良警宇譯.北京:中央編譯出版社,2002.115.

[7]數據由學者田剛根據以下三處數據來源,并根據我國官方公布的數據進行增補、刪減和調整所得出:(1)UniversityofMaryland,GlobalTerrorismDatabase,http://www.start.umd.edu/gtd/contact/;(2)PewResearchCenter,http://www.Pewresearch.org/search/terrorism/;(3)MaplecroftTerrorismandSecurityResearchCenter,Deadlyyearforglobalterrorism,http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2014/07/23/global-terrorism-fatalities-30-risk-attacks-increase-most-china-egypt-kenya-and-libya-maplecroft/.參見田剛.我國恐怖主義犯罪的實證分析和未來刑法之應對[J].法商研究,2015(5).

[8]段志丹.“東突”運動是極端民族主義和極端宗教主義的產物[J].新疆社會科學,2007(6).

[9]王新建.當前我國恐怖活動形勢分析與對策研究[J].安徽警察職業學院學報,2005(3).

[10]王懷強,張雪雁.當前我國民族宗教問題凸現原因及治理思路[J].西北民族大學學報(哲社版),2015(1).

[11]王雷鳴.公安部認定第一批“東突”恐怖組織和恐怖分子[OL].[2002-12-15].http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2247175.html.最后訪問時間2016年6月30日.

[12]中國遭遇過恐怖襲擊的城市新疆居多曾一次致197人死http://www.qianzhan.com/news/detail/365/140303-bf7158b8_2.html最后訪問時間2016年6月30日.

[13]王漢斌.關于〈中華人民共和國刑法(修訂草案)〉的說明[J],1997年3月6日在第八屆全國人民代表大會第五次會議上;全國人大常委會法制工作委員會刑法室編.〈中華人民共和國刑法〉條文說明、立法理由及相關規定[M].北京:北京大學出版社,2009:167.

[14]吳孟栓、羅慶東.刑法立法修正適用通解[M].北京:中國檢察出版社,2002:252以下.

[15]何秉松.中國有組織犯罪研究(第一卷)[M].北京:群眾出版社,2009:311.

[16]周光權主編.刑法歷次修正案權威解讀[M].北京:中國人民大學出版社,2011:331.

[17]郎勝主編.中華人民共和國刑事訴訟法修改與適用[M].北京:新華出版社,2012:67.

[18]樊崇義、張品澤.論“恐怖活動犯罪”訴訟程序—以年刑事訴訟法修正案為分析對象[C].社會穩定與反恐斗爭學術研討會論文集,北京:中國社會科學院法學研究所印,2012/10/13:339.

[19]關于《中華人民共和國刑法修正案(九)(草案)》的說明.

[20]馬克昌.中國刑事政策學[M].武漢:武漢大學出版社,1992.

[21]吳大華.論西部開發與少數民族人權保障——理念、政策與制度[J].廣西民族學院學報(哲學社會科學版),2004(2).

[22]杜邈,徐雨衡.寬嚴相濟在懲治恐怖主義犯罪中的運用[J].政法論壇,2008(1).

[23]莊建南,葉建豐.寬嚴相濟刑事政策與檢察工作[C].中國檢察(第13卷).北京:北京大學出版社,2007:365-366.

[24]國務院新聞辦公室.“東突”恐怖勢力難脫罪責[N].人民日報(海外版).2002年1月22日第1版.

[29]最高人民法院、最高人民檢察院、公安部.關于辦理暴力恐怖和宗教極端刑事案件適用法律若干問題的意見.公通字〔2014〕34號.

[26]Paul H. Robinson.Imputed Criminal Liability [J].93YaleL.J.671.轉引自王志遠.刑法修正案(九)的犯罪控制策略視野評判[J].當代法學,2016,(1).

[27]王志遠《刑法修正案(九)》的犯罪控制策略視野評判,當代法學,2016,(1).

[28]林鈺雄.新刑法總則[M].北京:中國政法大學出版社,2009:344.

[29]劉仁文.恐怖主義與刑法規范[J].中國法律評論,2015,(2).

收稿日期:2016-09-11責任編輯:王玨DOI:103969/jissn1674-9391201701009