腐敗如何影響外商直接投資技術溢出

李子豪

(河南財經政法大學 國際經濟與貿易學院,河南 鄭州 450046)

腐敗如何影響外商直接投資技術溢出

李子豪

(河南財經政法大學 國際經濟與貿易學院,河南 鄭州 450046)

基于1995-2013年29個省區和2003-2013年220個地市的面板數據,本文從腐敗程度、經濟發展水平和外資來源地三個視角,實證檢驗了腐敗對中國FDI技術溢出影響的三個理論假說。研究表明,腐敗對FDI技術溢出存在顯著的腐敗門檻效應,當地區腐敗程度較低時,FDI技術溢出能夠有效發揮作用;地區腐敗程度過高時,FDI技術溢出則很難產生。與東部經濟發達地區相比,腐敗對中西部地區FDI技術溢出的負面影響相對顯著。與港澳臺來源FDI相比,腐敗對非港澳臺來源FDI技術溢出的消極影響更加明顯。擴展分析表明,腐敗對中西部高腐敗省區FDI技術溢出有顯著負面影響;同時,腐敗對全國多數省區FDI技術溢出都有一定消極影響。

腐敗;FDI技術溢出;中國

一、問題的提出

經典經濟增長理論認為,與資本積累和勞動力投入相比,技術進步是更為重要的經濟增長動力。對于發展中國家來說,外商直接投資(foreign direct investment, FDI)流入不僅是國內資本積累的有效渠道,更是獲取技術溢出的重要途徑。改革開放以來,中國實際利用外資不斷提升:2014年,中國實際利用外資額達1262億美元,連續24年成為吸收FDI最多的發展中國家。持續大規模的外資流入與FDI技術溢出的重要性,使得FDI對中國技術溢出的影響成為學界長期關注的重要問題。雖然絕大多數學者認為,相比其他發展中國家甚至發達國家,中國FDI技術溢出效果更為顯著[1],但FDI對中國不同地區的技術溢出卻存在顯著差異[2-3]。對于此種差異,部分學者從地區吸收能力角度加以解釋,如賴明勇等[4]從地區人力資本、李燕等[5]從地區技術差距、羅軍和陳建國[6]從地區研發投入進行了適當解釋;其他學者從地區發展差異的角度加以分析,如地區經濟發展、市場分割、金融發展、對外開放、基礎設施等[2-3,7]。但是,腐敗程度作為地區外資流入和技術進步的重要影響因素,地區腐敗差異是否會影響FDI技術溢出?現有文獻卻極少涉及。“十八大”以來,中國反腐敗力度不斷提升。據香港《大公報》的報道顯示,截止2016年5月,已有近160名黨政軍省部級高官應聲落馬,薄熙來、周永康、令計劃、徐才厚、郭伯雄、蘇榮等“超級大老虎”被縛,不到四年查處省部級官員總數超過之前建國60余年的總和。黨的十八屆六中全會明確提出,“堅定推進全面從嚴治黨,堅持思想建黨和制度治黨緊密結合,嚴厲懲治腐敗,凈化黨內政治生態”。因此,面對當前全國反腐敗持續深入推進的態勢,考察腐敗對FDI技術溢出的影響,對黨中央“全面從嚴治黨”方針的深入貫徹,對“十三五”規劃中“提升利用外資綜合質量”和“強化科技創新引領”目標的實現,均具有重要意義。

與以往研究相比,本文可能的創新之處在于以下三方面:第一,腐敗對FDI技術溢出影響方面。腐敗作為外資流入和技術進步的重要影響因素,地區腐敗差異必然會對當地FDI技術溢出產生一定影響,但現有研究對此少有涉及。本文通過構建腐敗對FDI技術溢出的三個理論假設和進行實證檢驗,從地區腐敗對FDI技術溢出的門檻效應、不同經濟發展水平時腐敗對FDI技術溢出的影響差異、腐敗對不同來源地FDI技術溢出的影響差異三個視角,較為系統地考察了腐敗對中國FDI技術溢出的影響,彌補了現有研究的缺憾。第二,中國FDI技術溢出研究方面。現有研究多從國家或省級地區層面分析,或者從行業和企業層面研究。但是,外資在中國分布呈現典型的地市分布差異,但受數據限制中國地市層面FDI技術溢出的研究十分少見。本文在對地市層面資本積累和技術進步進行較為科學測算的基礎上,系統考察了2003-2013年中國220地市FDI技術溢出問題,提升了現有研究的廣度。第三,腐敗對中國技術進步影響方面。現有腐敗對國內經濟發展影響的研究主要集中在經濟增長、收入差距、公共支出、環境污染、企業生產效率等諸多方面,但腐敗對地區技術進步的影響研究甚少。本文在搜集整理中國1995-2013年29個省區和2003-2013年220個地市腐敗數據和相關計量分析的基礎上,較為全面地考察了腐敗對地區技術進步的影響,也是對現有研究的有益拓展。

二、文獻綜述和理論假說

20世紀80年代以來,伴隨國際投資向發展中國家和轉型國家的大規模流入,作為東道國重要制度因素之一的腐敗對FDI的影響開始引起部分學者的關注。對現有研究梳理發現,腐敗對FDI影響的研究集中在以下兩個方面:一個是腐敗對FDI影響方向的討論,即腐敗是FDI流入的“沙子”還是“潤滑劑”的爭論。如,Habib和Zurawicki[8]對1996-1998年89個國家的考察、韓冰潔和薛求知[9]對2002年113個經濟體的研究、高遠[10]對1998-2004年中國30個省區的考察、Amarandei[11]對2000-2012年10個中東歐轉型國家的實證檢驗表明,東道國腐敗程度提高將增加跨國公司的運營成本而降低當地對FDI的吸引力,是阻礙FDI流入的“沙子”;但是,Egger和Winner[12]對73個發展中國家的考察、Bellos和Subasat[13]對14個轉型國家的研究、廖顯春和夏恩龍[14]對中國29個省區的研究卻表明,腐敗作為規避東道國管制和制度缺陷的有效手段,并未阻礙FDI流入,反而是促進FDI流入的“潤滑劑”。另一方面則是,腐敗對FDI具體影響的研究。如,Smarzynska和Wei[15]、薛求知和韓冰潔[16]察了腐敗程度對流入FDI股權結構的影響,認為東道國腐敗程度的上升將降低FDI(尤其是發達國家FDI或市場導向型FDI)以合資形式進入當地的傾向;Wei[17]、Wooster和Billings[18]考察了腐敗對FDI進入模式的影響,認為東道國腐敗程度上升將降低外資以綠地投資進入當地的可能性;Cole等[19]、李子豪和劉輝煌[20]考察了腐敗對FDI環境效應的影響,認為東道國腐敗程度上升將顯著抑制FDI對投資地環境積極效應的發揮。

腐敗對FDI影響的研究,現有學者已經做出富有成效的探索。但是,外資作為發展中國家技術進步的重要來源,但腐敗如何對FDI技術溢出產生影響,現有文獻并無系統研究。極少的相關研究,如 Gorodnichenko等[21]、Meyer和Sinani[22]也只是在考察FDI對東道國技術溢出時,將東道國腐敗程度作為影響因素簡單探討。但是,Mauro[23]、Dong和Torgler[24]等學者的經典研究表明,腐敗行為會傾向性降低政府在科教文衛方面的支出,進而影響到投資地FDI技術溢出的吸收能力;Wei[17]、薛求知和韓冰潔[16]等學者的研究表明,投資地腐敗也會直接影響流入FDI的投資動機、結構和外資來源,進而會對FDI技術溢出的源泉產生直接影響。所以,深入探討腐敗對FDI技術溢出的作用機制和影響效果,有利于該領域研究的進一步完善。因此,通過梳理相關文獻,本文提出了中國各地區腐敗對FDI技術溢出影響的三個理論假說。

首先,腐敗程度差異對FDI技術溢出的影響。第一,從FDI進入模式和投資股權結構方面來看。Wei[17]、Wooster和Billings[18]研究表明,當投資地腐敗程度較高時,FDI本地化經營的風險較高,會傾向采用跨國并購模式而不是綠地投資模式進行投資;Smarzynska和Wei[15]、薛求知和韓冰潔[16]等研究也表明,伴隨投資地腐敗程度提升,出于對投資地司法公平和知識產權保護力度的擔憂,跨國企業的獨資化投資傾向明顯上升;腐敗程度較高時,投資模式和投資股權結構變化不利于FDI技術溢出產生。第二,從腐敗對投資地FDI吸收條件影響來看。Mauro[23]、Dong和Torgler[24]研究表明,投資地腐敗程度上升將顯著降低政府在科學研究、公共衛生等領域的支出,不利于當地科學研究和人力資本水平提升;而眾多學者發現,只有當投資地研發投入和人力資本達到一定水平時FDI技術溢出才能有效產生[4,6-7],較高的腐敗程度對研發投入、人力資本的阻礙不利于FDI技術溢出產生。第三,從腐敗對企業家創新精神、吸收FDI投資質量來看。李后建[25]的研究表明,較高的腐敗水平將顯著制約企業家的創新精神,不利于FDI技術溢出的產生;而韓冰潔和薛求知[9]的研究表明,較高的腐敗水平將顯著限制來自減少發達國家的外資流入,降低引進FDI企業的質量,降低了FDI對中國的技術溢出。因此,提出本文的第一個理論假說。

假說1:FDI在中國的技術溢出可能存在腐敗門檻效應,只有當地區腐敗程度控制在較低水平時,FDI技術溢出才能有效產生;反之則相反。

其次,地區經濟發展水平不同時,腐敗對FDI技術溢出的影響差異。一方面,地區經濟發展對FDI技術溢出的影響。地區經濟社會發展水平較高時,其研發投入水平、人力資本水平和制度建設水平也會相對較高,較高的研發投入和人力資本水平能夠顯著提升當地吸收FDI技術溢出的能力[4,6-7],較高的制度質量也有利于FDI技術溢出產生[26];因此,較高的經濟發展水平有利于當地FDI技術溢出產生。另一方面,地區經濟發展對腐敗負面作用的抑制。Del Monte和Papagni[27]、吳一平和萬廣華[28]的研究表明,地區經濟發展與腐敗水平呈現一定的倒“U”型的關系,即地區經濟發展水平較高時,地區經濟發展帶來的人力資本提升、制度環境改善會抑制當地腐敗問題惡化。因此,較高的經濟發展水平一定程度也會抑制腐敗對當地技術進步、FDI技術溢出的負面影響。基于以上理論梳理,考慮到中國東部、中西部地區在經濟社會發展上存在顯著差異的現實,提出本文的第二個理論假說。

假說2:與東部沿海地區相比,腐敗對中西部地區FDI技術溢出的負面影響會更加顯著。

最后,腐敗對不同來源地FDI技術溢出的影響。現有腐敗對FDI的影響研究中,東道國腐敗對不同來源地FDI的影響也已經為諸多學者所關注[9-10]。考慮到中國外資來源現實和相關研究結論,本文認為,腐敗對港澳臺地區FDI技術溢出和非港澳臺FDI技術溢出的影響會存在一定差異。第一,從地區腐敗對FDI企業的影響程度方面。由于港澳臺FDI與中國大陸存在較多的宗親、文化和政商關系聯系,港澳臺FDI更容易參與到地方政府、官員腐敗行為當中,獲取相應的政策和商業利益;而非港澳臺FDI、OECD國家FDI受到《禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》,美洲國家FDI受到《美洲反腐敗公約》等限制,其腐敗行可能面臨嚴厲的法律制裁,腐敗行為對其負面影響更大[9,18]。第二,從不同來源地FDI技術溢出的可能性來看。由于流入中國的港澳臺FDI企業多數屬于價值鏈低端的加工制造業,受研發投入和技術水平限制,其對投資地技術溢出的影響通常不甚顯著[29];而非港澳臺企業(尤其是歐美日等發達國家FDI)借助自身技術優勢,加上其市場導向型發展戰略影響,通過設立研發中心、培訓員工和母公司提供技術等手段對中國技術溢出的效果相對顯著[30]。因此,提出本文第三個理論假說。

假說3:與港澳臺FDI相比,腐敗對非港澳臺FDI技術溢出的消極影響可能會更加明顯。

三、研究設計

(一)模型設計

基于中國1995-2013年29個省區和2003-2013年220個地市的數據,本文主要考察地區腐敗對中國FDI技術溢出的影響。參考陳龍豐和徐康寧[1]、李燕等[5]、蔣殿春和張宇[26]的模型框架,本文基本計量模型框架設計如下:

TFPi,t=β0+β1FDIi,t+β2CORi,t+β3Xi,t+μi,t

(1)

其中,TFP為全要素生產率;FDI為外資水平;COR為腐敗程度;X為模型其他控制變量;β0為常數項;β1、β2、β3為相關變量的估計系數;μ是隨機擾動項;i、t表示地區和年份。

為了驗證理論假說1的合理性,即考察不同腐敗水平FDI技術溢出的差異,本文借鑒李燕等[5]門檻面板的估計方法,建立FDI對全要素生產率TFP的分階段估計模型如下:

TFPi,t=α0+α1CORi,t+α2Xi,t+α3FDIi,tIi,t

(cor≤γ)+α4FDIi,tIi,t(cor>γ)+δi,t

(2)

其中,cor為門檻變量,即地區腐敗水平;γ為待估計的具體腐敗門檻值;I(·)為指示函數。模型(2)假設存在單一門檻效應,多重門檻模型可又此擴展得到。通過估計不同腐敗水平,FDI估計系數的差異來判斷假說1的合理性

為了驗證理論假說2的合理性,即考察東部和中西部地區腐敗對FDI技術溢出的影響差異,本文將FDI與COR的交叉項FDI*COR引入基本模型框架,分別對東部省區、中部省區、西部省區進行估計比較,通過考察不同地區FDI*COR系數差異,來判斷理論假說2的合理性。具體模型設計如下:

TFPi,t=γ0+γ1FDIi,t+γ2CORi,t+γ3FDIi,t*

CORi,t+γ4Xi,t+φi,t

(3)

為了驗證理論假說3的合理性,即考察腐敗對港澳臺地區和非港澳臺地區FDI技術溢出影響的差異,本文分別將港澳臺FDI(FDICH)與COR的交叉項FDICH*COR、非港澳臺FDI(FDICH)與COR的交叉項FDIEL*COR引入基本模型,通過考察同一樣本兩個交叉項系數的差異,來判斷理論假說3的合理性。具體模型設計如下:

TFPi,t=χ0+χ1FDICHi,t+χ2CORi,t+

χ3FDICHi,t*CORi,t+χ4Xi,t+ηi,t

(4)

TFPi,t=φ0+φ1FDIELi,t+φ2CORi,t+

φ3FDIELi,t*CORi,t+φ4Xi,t+πi,t

(5)

眾多實證研究表明,受投資地吸收能力的限制,FDI技術溢出存在一定滯后性[31-32]。為消除FDI變量可能存在的內生性影響,借鑒李燕等[5]的做法,本文所有解釋變量滯后一期進行估計。面板數據計量估計時,通常涉及到固定效應和隨機效應的選擇問題,由于隨機效應估計要求缺省變量和解釋變量不相關,計量模型受到解釋變量限制都很難滿足,本文估計時采用固定效應(fixed effect, FE)。

(二)變量說明

被解釋變量:全要素生產率(TFP)。參考該領域多數學者的做法,本文將研究期內每個省區或城市作為一個決策單元,以不變價格的資本存量和年度平均就業人數作為投入要素,以不變價格的GDP作為產出,利用產出導向的DEA模型,以計算得到的各地區Malmquist生產指數表示全要素生產率。

具體來說,各省區資本存量以張軍等[33]的各省區1995年的資本存量數據為基礎,同樣按照他們9.6%的折舊率進行永續盤存法延展計算,并折算為2000年不變價格。中國地市層面資本存量的系統測算少有學者涉及,但柯善咨和向娟[34]對2000-2009年286個地市的資本存量進行了細致測算。因此,本文以他們2000年各城市資本存量為基礎,采用永續盤存法(按照建筑物20年、設備7年的折舊年限),對2001-2013年220個城市的資本存量進行了延展計算,資本存量數據同樣也折算為2000年的不變價。就業人數,各省區、城市就業數據為當地三次就業總數的合計;各省區、城市GDP則按照定基GDP平減指數折算為2000年不變價。

主要解釋變量:外商直接投資(FDI)。現有學者通常采用存量或流量兩類指標來衡量地區外資水平:流量指標由于其波動性較大估計可能存在一定偏誤,存量指標則更全面衡量的外資的影響。為更全面客觀考察腐敗對FDI技術溢出的影響,本文用省區、城市層面的FDI存量指標。具體來說,參考陳國亮和陳建軍[35]FDI存量的計算方法,本文分別以1990年、2003年作為省區、城市FDI存量初始年份,以6%作為折舊率,利用永續盤存法,估算了研究期內省區和城市層面的FDI存量,并用FDI存量占當年GDP的比重作為實際估計時的FDI指標。另外,為了更加穩健地考察FDI存量指標的影響,估計時還用各省區、地市港澳臺工業企業與外商投資工業企業產值之和占當地工業總產值的比重表示FDI存量,用指標(FDII)表示。同時,為了考察不同來源外資的影響,本文用各省區、地市港澳臺工業企業占工業總產值的比重表示港澳臺外資(FDICH)的影響,用各省區、地市外商投資工業企業占規模以上工業總產值比重衡量非港澳臺外資(FDIEL)的影響。

地區腐敗(COR)。現有腐敗指標可以分為主觀調研數據或客觀腐敗數據兩類,前者主要是一些國際性研究采用,如Smarzynska和Wei[9]、Cole等[19]、薛求知和韓冰潔[18]分別采用世界競爭力報告、國際風險指南、透明國際的腐敗調研數據;后者主要用于地區層面腐敗程度考察,如吳一平和萬廣華[28]、李子豪和劉輝煌[20]、聶輝華等[36]分別采用各省區單位人口腐敗案發數、城市企業平均“旅行招待費”、單位公職人員腐敗案發數量表示。考慮到本文研究層面屬性以及地區層面腐敗主觀調研數據缺失的現實,本文選擇后者,用各省區十萬腐敗案件發案數來衡量省區腐敗水平*本文腐敗被定義為“公共權力被用來以違反規則的方式追求個人利益的行為”;腐敗案件數是根據《中國檢察年鑒》和各省檢察院網站,匯總各地檢察機關當年立案偵查的職務犯罪案件的數量得到。;城市層面的客觀腐敗指標,現有研究極少涉及,本文用手工匯總得到的《中國審計年鑒》中各地級城市審計局以及各市附屬區、縣審計局審計出違規總金額占地市GDP比重來衡量*審計機關的主要工作職責是對政府機關財政預算和其他收支的執行情況、國家事業組織的財政資金和其他收支使用情況等進行監督,涉及到了可能發生“公共權力違規追求個人利益行為”的主要領域。。

其他控制變量:地區人力資本水平(H),多數研究用人口受教育情況衡量。一般認為,只有中等教育以上的人力資源才能對FDI技術溢出產生有效影響[1,20]。因此,省區層面用當地接受初中、高中和大專教育人口占總人口的比重表示;城市層面受到數據可得性限制,用各城市中學、大學在校生人數占城市總人口的比重表示。地區基礎設施水平,參考陳龍豐和徐康寧[1]、李燕等[5]、蔣殿春和張宇[26]的做法,省區層面本文用各地每平方公里等級公路通車的公里數(road)表示,地市層面用每百人互聯網入戶數(NET)表示。地區研發投入水平(RD),省區層面借鑒多數學者的做法,用地區2000年不變價格的單位科研人員內部活動經費表示[5];城市層面則用當地公共預算中科學研究支出占GDP的比重表示。地區經濟發展水平(EY),用各省區、地市2000年不變價格的人均GDP表示。

(三)數據來源和相關說明

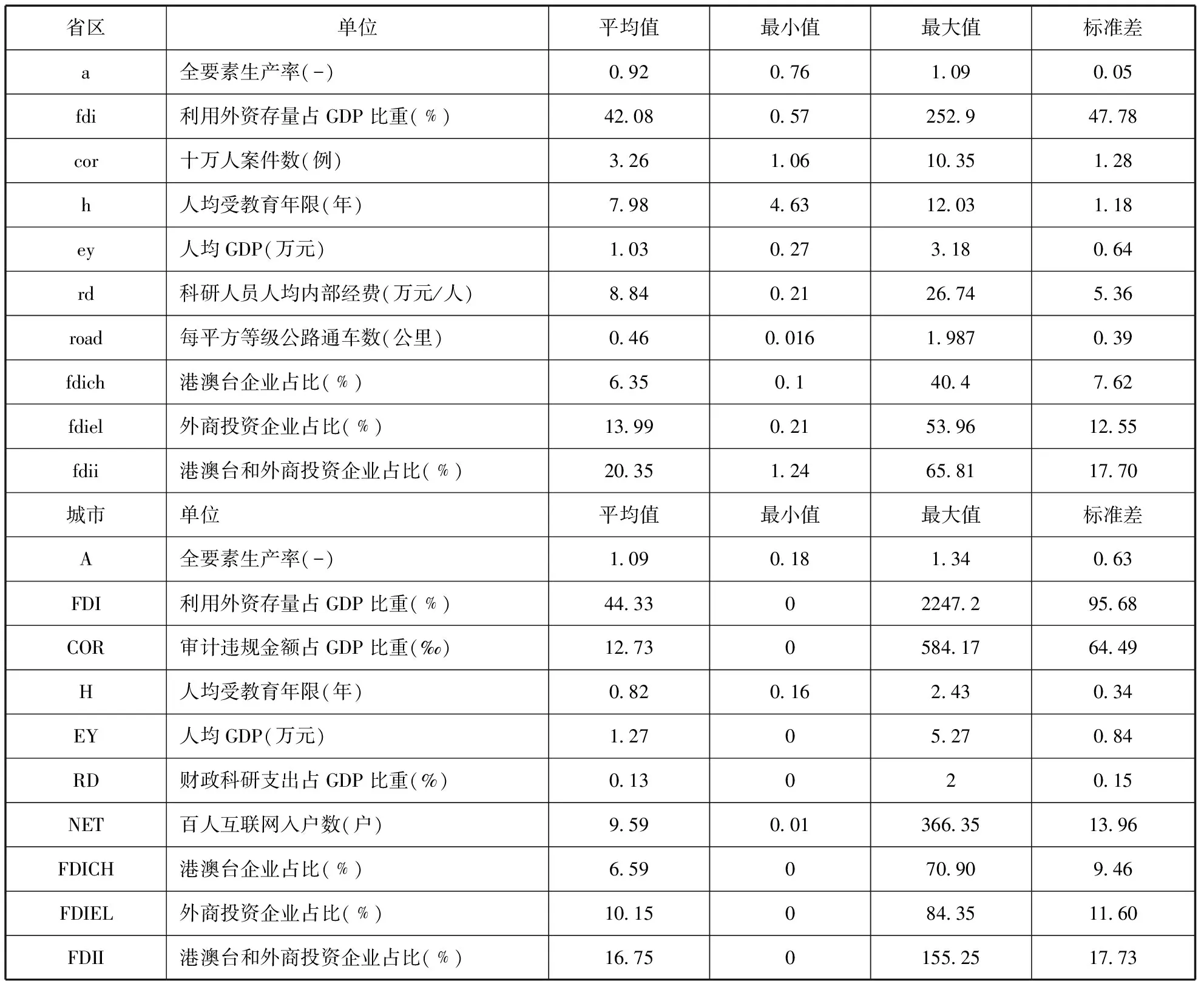

考慮到研究數據的一致性、可得性,本研究以1995-2013年中國29個省級地區(不含西藏、重慶和港澳臺)和2003-2013年中國220個地市作為研究對象*220個城市中,東部城市92個,中部城市83個,西部城市45個,共來自全國29個省級行政單位,具有較強的代表性。另外,省區分FDI來源的估計時期為2001-2013;城市分來源估計時期為2004-2013。借鑒多數學者的做法,本文東部包括遼寧、河北、北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南11個省(市),中西部地區包括吉林、黑龍江、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8個省區,西部省區包括內蒙古、陜西、青海、寧夏、新疆、甘肅、貴州、云南、四川和廣西10省(區、市)。;1997-2013年重慶相關數據并入四川省;所有涉及到價值形態數據均調整為2000年為基期的不變價。其中,地區腐敗數據來源于《中國檢察年鑒》、《中國審計年鑒》和各省級檢察院網站;地區外商直接投資、GDP、人均收入、固定資產形成、基礎設施、人力資本等數據來源于《中國統計年鑒》、《中國城市年鑒》、《區域經濟統計年鑒》、《中國工業經濟統計年鑒》等;地區研發投入數據主要來自《中國科技統計年鑒》;地區就業數據主要來自《中國勞動統計年鑒》、《中國人口和就業統計年鑒》和2010-2013年各地市統計年鑒。表1是變量的統計性描述。由表可知,cor、COR均值為3.26、12.73,標準差為1.28、64.49,說明省區、城市腐敗水平存在較大差異,顯示本文考察地區腐敗對FDI技術溢出影響的必要性。

表1 變量的統計性描述

表2給出了本文解釋變量的Spearman相關系數檢驗表。根據表中相關系數值,可以判斷解釋變量之間是否存在多重共線性問題。由表可知,多數變量之間相關性并不顯著;但是,地區人均收入與外資水平、人力資本、研發投入和基礎設施相關系數在0.5-0.6左右,地區基礎設施與外資水平、人力資本、研發投入和基礎設施的相關系數也十分顯著。為防止多重共線性對估計結果影響,本文在實際計量估計時將人均收入、基礎設施剔出解釋變量。而且,省區、地市層面兩種外資存量的相關系數分別為0.86、0.72,說明本文選擇的外資存量替代指標的合理性。

表2 解釋變量的Spearman相關性系數矩陣

四、計量估計與結果分析

(一)平穩性檢驗和門檻面板檢驗

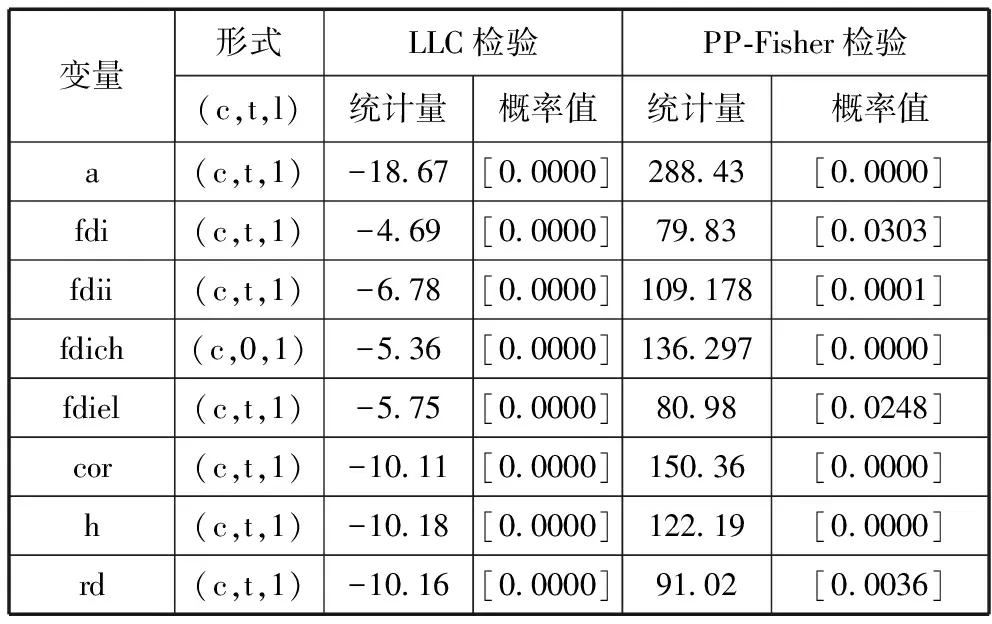

本文假說1驗證將涉及到面板門檻估計,而門檻估計要求模型中的所有變量,尤其是門檻變量必須為平穩變量。本文研究周期為1995-2013年或2003-2013年,時間跨度較長,很可能存在變量的非平穩問題。同時,為了避免計量估計時“偽回歸”現象出現,在計量回歸之前,首先對變量進行面板平穩性檢驗。考慮到面板數據單位根可能存在的差異狀況,同時用LLC檢驗和PP-Fisher檢驗兩種方法。省區估計變量的檢驗結果見表3*本文對城市層面變量同樣做了LLC檢驗和PP-Fisher檢驗,結果表明變量同樣為平穩變量。。由

表3 省區變量的平穩性檢驗

注:c,t,l分別表示帶有常數項、趨勢項和滯后階數。

表可知,所有變量的平穩性檢驗均可在5%的顯著性水平拒絕存在單位根的原假設;可以認為,省區回歸變量均為平穩變量。

進行門檻面板估計時,本文有兩個重要問題需要解決:一是腐敗門檻值和FDI系數的估計,這通過最小化假定門檻數下普通最小二乘估計的殘差即可得到。另一個則是對腐敗門檻的顯著性和置信區間進行估計檢驗,這需要相應的F檢驗和似然比檢驗統計估算。表4報告了以模型(2)為基礎,省區和城市層面外資(fdi、fdii和FDI、FDII)技術溢出的腐敗門檻效應(cor、COR)的顯著性檢驗和腐敗門檻值置信區間估計。由表可知,無論是省區腐敗變量還是地市腐敗變量,外商直接投資對地區全要素生產率的影響均存在單一腐敗門檻,且所有門檻效應的F檢驗均至少在5%水平上顯著,表明中國各地區的FDI技術溢出在統計上存在較為顯著腐敗門檻效應。

(二)結果分析

表5顯示了FDI技術溢出的腐敗門檻效應估計。其中,方程1、方程2是省區層面估計結果,方程3、方程4是地市層面估計結果。由表可知,方程中地區腐敗水平(cor、COR)估計系數均至少在10%水平上顯著為負,說明腐敗顯著抑制了地區技術進步。這是因為,伴隨地區腐敗程度增加,政府財政的科研教育投入、地區企業家的創新精神、高技術水平的外資流入等都會顯著下降,從而

對地區進步產生顯著抑制[23-25]。地區研發投入(rd、RD)估計系數為正,但只有rd統計上比較顯著;表明研發投入增加對地區技術進步有一定推動作用,但效果不甚顯著。此結論與陳龍豐和徐康寧[1]、李燕等[5]、聶輝華等[36]研究結論一致;這是因為,發展中國家政府主導型的研發投入市場化不足、研發投入效率普遍不高,加上制度不完善帶來的激勵扭曲,研發投入對技術進步的推動作用并不明顯[1]*地市RD變量作為政府科研投入衡量,其正面影響并不顯著,一定程度也佐證了本文解釋的合理性。。人力資本(h、H)的估計系數顯著為正,此結論與理論預期和多數研究結論一致,表明人力資本水平提升是促進地區技術進步的重要力量。本表重點關注不同腐敗水平下FDI技術溢出差異。省區層面估計顯示,當cor≤3.03或cor≤2.91時,fdi、fdii估計系數顯著為正;而當cor>3.03或cor>2.91時,fdi、fdii系數雖為正值,但統計上很不顯著;地市層面結果與此類似。這表明,當地區腐敗程度較低時,FDI技術溢出效應效果顯著,能夠顯著促進地區技術進步;而當地區腐敗程度較高時,FDI技術溢出很難產生;此結果驗證了理論假說1的合理性,即只有地區腐敗程度控制在一定程度之內,FDI技術溢出才能有效發揮。這是因為,只有投資地腐敗程度控制在適度范圍以內,才能吸引更多外資企業采用合資模式、有效提升投資地技術吸收能力、激發本土企業家的創新熱情,從而有利于FDI技術溢出產生;而腐敗程度過高時則相反[9,24-25]。

表4 腐敗門檻的顯著性檢驗和置信區間估計

注:表中的F值和10%、5%、1%的臨界值均為采用“自抽樣”300次得到的結果;***和**分別表示在1%和5%水平顯著。

表5 FDI技術溢出的腐敗門檻效應估計

注:()內數字為估計值的t檢驗值,***、**、*表示t檢驗值在1%、5%、10%水平顯著;下表同此含義。

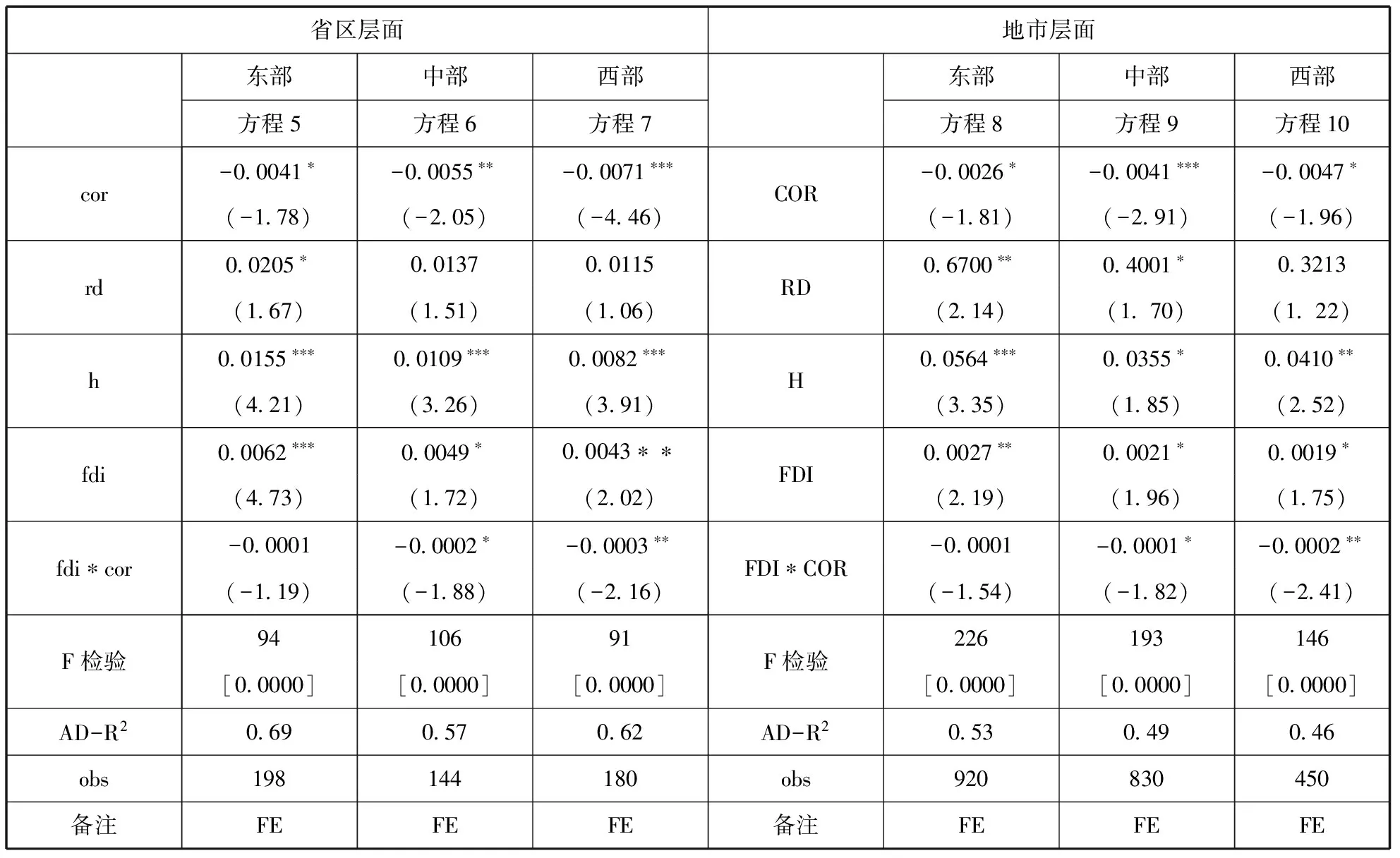

表6顯示了腐敗對東部、中部和西部地區FDI技術影響的差異。其中,方程5、方程6和方程7是省區層面估計,方程8、方程9和方程10是地市層面估計。整體來看,表6中解釋變量的估計結果與表5類似,但東部、中部和西部地區相關變量的影響存在顯著差異。具體來說,腐敗對技術進步影響來看,腐敗對東部、中部、西部地區技術進步負面影響的估計系數呈現階梯式遞增,且系數顯著性也逐步增強;這表明,與東部地區相比,腐敗對中西部地區技術進步的負面影響更顯著。這可能是,長期以來,東部地區腐敗問題的形勢相比中西部地區更為緩和,加上東部較為完善的制度環境、更加發達的經濟水平、更高的科研投入等優越環境的影響,腐敗對東部技術進步的負面影響不會太強[26]。研發投入、人力資本的影響方面,東部地區研發投入、人力資本對地區技術進步的積極影響更強,中部地區、西部地區的積極影響相對較弱或者很不明顯。這可能是,東部地區市場化程度更高、自主創新能力更強,促進了研發投入對技術進步的積極影響[2,5];而且,東部地區人力資本水平較高,正處于人力資本對技術進步“正反饋”作用有效發揮的階段,人力資本對技術的促進作用更為明顯[5]。FDI對不同地區技術進步的影響差異本文關注部分。FDI對技術進步的直接影響方面,雖然東部、中部和西部地區FDI的系數均為正值,但東部地區FDI系數和顯著性都更高;說明FDI技術溢出在東部地區更加明顯,這與多數研究結論類似。這是因為,東部地區擁有更好的人力資本、基礎設施、經濟發展水平和制度環境,更有利于FDI技術溢出發生[2-3,7]。FDI與腐敗對地區技術進步的共同影響方面,外資與腐敗交叉項(fdi*cor、FDI*COR)估計系數均為負值,且統計上均比較顯著;說明腐敗通過對FDI的交互作用,降低了各地區FDI技術溢出效果。而且,東、中、西部的影響效果比較發現,東部地區交叉項的系數估計值或顯著性水平均低于中部地區、西部地區;這表明,與中西部地區相比,腐敗對東部地區FDI技術溢出的負面影響相對較弱,此結論驗證了理論假說2的合理性。究其原因,東部優越的技術吸收能力使得FDI技術溢出更易產生,東部良好的制度環境、較高的發展水平也能更有效地抑制腐敗對技術進步的負面影響,降低了腐敗對當地FDI技術溢出的負面影響[26,28];而中西部地區則相反。

表6 不同地區腐敗影響的比較

表7報告了地區腐敗對不同來源地FDI技術影響的差異。其中,方程11、方程12是省區層面的估計結果,方程13、方程14是地市層面的估計結果。由表可知,地區腐敗、研發投入、人力資本等因素對地區技術進步的影響與表5、表6的估計基本類似,表明本文估計結果的穩健性,不再贅述。不同來源FDI技術溢出影響差異方面,無論是省區層面還是地市層面,與港澳臺外資(fdich、FDICH)相比,非港澳臺外資(fdiel、FDIEL )估計系數數值或顯著性更加顯著;這與本文理論預期一致,即非港澳臺外資對地區技術進步的促進作用更加明顯。腐敗對不同來源FDI技術溢出影響方面,省區和城市層面非港澳臺外資與腐敗交叉項(fdiel*COR、FDIEL*COR)的估計系數均顯著為負,港澳臺外資與腐敗的交叉項(fdich*COR、FDICH*COR)的估計系數雖為負值但統計上均不顯著。這表明,與港澳臺地區的外資相比,地區腐敗對非港澳臺FDI技術溢出的抑制作用更加明顯。此結果驗證了理論假說3的存在性。

(三)擴展分析

表5的實證結果顯示,腐敗對FDI技術溢出的負面影響存在顯著的門檻效應。省區層面腐敗門檻估計值表明,只有當cor≤3.03或cor≤2.91時,FDI技術溢出才能有效產生。因此,根據各省區腐敗程度,可以判斷腐敗對各地區FDI技術溢出的影響方向。以本文省區腐敗門檻標準為依據,圖1顯示2013年大陸29個省區腐敗程度分布。由圖可知,2013年,共有內蒙古、甘肅、云南、黑龍江、吉林、遼寧、河北、山西、河南、湖北等10個省區的腐敗程度超過3.03的標準,新疆、青海兩省區腐敗程度則超過2.91的標準,說明腐敗對中西部部分省區的FDI技術溢出具有顯著抑制作用,這也印證了理論假說2的合理性。由于當前中國外資分布仍以東部為主,腐敗對中國FDI技術溢出的整體負面影響可能并不嚴重;但是,考慮到中西部地區作為“一帶一路”戰略下對外開放的新前沿、承接國際國內產業轉移新基地的發展趨勢,腐敗對中國FDI技術溢出的負面影響則值得擔憂。

表7 腐敗對不同投資來源地FDI影響的比較

圖1 2013年29個省區腐敗程度分布圖

表7的實證結果顯示,與非港澳臺外資相比,腐敗對港澳臺外資技術溢出的負面影響相對較弱。因此,根據各省區不同來源外資占比情況,也可以一定程度判斷腐敗對不同省區FDI技術溢出的影響態勢。圖2是根據2013年各省區港澳臺外資工業企業占比情況繪制的外資占比分布圖。由圖可知,2013年青海、山西、河南、浙江、福建、江西等六省港澳臺外資占比超過一半,腐敗對此6個省區FDI技術溢出的負面影響可能較弱;而其他23個省區非港澳臺外資占比則相對占優,表明腐敗對中國多數地區的FDI技術溢出具有負面影響。結合圖1、圖2可以發現,新疆、甘肅、內蒙古、寧夏、陜西、黑龍江、遼寧、山東、上海等10個省區的非港澳臺外資占比甚至超過7成,且10個省區中又有6個省區屬于腐敗程度較高的省區,腐敗對當地FDI技術溢出的消極影響值得關注。

圖2 2013年29個省區港澳臺外資占比分布圖

五、結論與啟示

從地區腐敗程度、經濟發展水平和外資來源地等三個角度,本文提出了腐敗對中國FDI技術溢出影響的三個理論假說,并同時以1995-2013年29個省區和2003-2013年220個地級城市為研究對象,進行了較為系統的實證檢驗。研究證實了相關理論假說:第一,中國FDI技術溢出存在顯著腐敗門檻效應,地區腐敗程度較低時,FDI技術溢出能夠有效地發揮影響;地區腐敗程度較高時,FDI技術溢出很難產生。第二,與東部沿海地區相比,腐敗對中西部地區FDI技術溢出的負面影響更為顯著。第三,與港澳臺地區來源FDI相比,腐敗對非港澳臺FDI技術溢出的消極影響更為顯著。此外,研究也發現,人力資本、研發投入是地區技術進步的推動因素,也是地區FDI技術溢出有效產生的重要影響因素。

本文研究結論對“十三五”時期中國腐敗治理、外資利用、人力資本和科技研發等政策制定均具有重要啟示。

第一,繼續加大反腐力度,構建外資技術溢出良好政治生態環境。地方(尤其是中西部地區)黨政部門必須從自身出發,繼續加強腐敗預防教育、反腐制度建設和腐敗官員治理等并舉的腐敗治理措施,全面深入貫徹十八屆六中全會“全面從嚴治黨”的指示精神,筑牢拒腐防變的思想防線和制度防線,著力構建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制,全面完善腐敗預防體系建設,深入推進腐敗治理機制的制度化建設,加大對貪污賄賂等職務性犯罪的懲治力度,全面規范政商、政企關系,建立良好的地方政治生態環境,為外資企業在華健康發展、本土企業有效利用FDI技術溢出創造良好的制度環境。

第二,全面推進外資管理模式改革,優化FDI技術溢出的商業運營環境。地方政府要繼續堅持“對外開放”的基本國策,加大外資引進力度,全面推進外資準入前國民待遇加負面清單管理制度改革:擴大外資開放領域,放寬對外企資質、股權和經營范圍等限制,完善法治化、國際化、便利化的營商環境,營造高效廉潔的政務環境和開放包容的人文環境,統一內外資法律法規,保護外商投資企業合法權益,促進內外資企業一視同仁、公平競爭,有效提升進入中國外資的質量和水平,為外資企業技術溢出創造良好的商業運營環境。

第三,繼續加大人力資本投入,優化人才培養和人力資源配置,提升FDI技術溢出的吸收條件。地方政府要深入貫徹“建設人才強國”的發展戰略,推動人力資源結構戰略性調整,突出‘高精尖缺’導向;發揮政府投入引導作用,鼓勵企業、高校、科研院所、社會組織、個人等有序參與人力資源開發和人才引進;深入推進人才發展體制和政策改革,優化人力資本配置;繼續加大全社會教育投入力度,全面提升普通教育水平,創新各層次各類型職業教育發展模式,實現人力資源大國向人力資源強國的轉變,為各地區外資技術溢出提供良好的吸收條件。

第四,大力強化科技創新的引領作用,提升科技研發效率,為外資技術溢出提供良好基礎條件。全面貫徹“十三五”規劃中“科技創新驅動”的經濟社會發展戰略,繼續加大研發投入的同時,著力強化企業創新主體地位和主導作用,全面推動政府從研發管理向創新服務的職能轉變,構建政產學研用一體的創新網絡;深化科技研發體制改革和創新,促進科技成果與經濟深度融合,大力借助互聯網等新興平臺優勢突破地域、體制限制,推動高校、科研院所等研發基礎設施和研發資源的社會共享;推進科教融合發展,促進高等學校、職業院校和科研院所全面參與國家創新體系建設,提升科研產出效率,為地區利用外資技術溢出創造良好基礎條件。

[1]陳豐龍,徐康寧.經濟轉型是否促進技術溢出:來自23個國家的證據[J].世界經濟,2014(3): 104-128.

[2]趙奇偉.東道國制度安排、市場分割與FDI 溢出效應:來自中國的證據[J].經濟學(季刊), 2009(3):891-924.

[3]謝建國,吳國峰.FDI技術溢出的門檻效應:基于1992-2012年中國省際面板數據的研究[J].世界經濟研究, 2014,(11):74-79.

[4]賴明勇,包群,彭水軍,等.外商直接投資與技術外溢: 基于吸收能力的研究[J].經濟研究, 2005(8):95-105.

[5]李 燕,韓伯棠,張慶普.FDI溢出與區域技術差距的雙門檻效應研究[J].科學學研究,2011(2):220-229.

[6]羅 軍,陳建國.研發投入門檻、外商直接投資與中國創新能力——基于門檻效應的檢驗[J].國際貿易問題,2014(8):135-146.

[7]何興強,歐 燕,史 衛,等.技術溢出與中國吸收能力門檻研究[J].世界經濟,2014(10):52-76.

[8]Habib M, Zurawicki L. Corruption and foreign direct investment [J]. Journal of International Business Studies, 2002, 33(2): 291-307.

[9]韓冰潔,薛求知.東道國腐敗對FDI 及其來源的影響[J].當代財經,2008(2):99-105.

[10]高 遠.反腐敗與外商直接投資:中國的經驗[J].南方經濟,2010,28(2):15-27.

[11]Amarandei C M. Corruption and foreign direct investment: Evidence from central and eastern European states [J]. Centre for European Studies Working Papers, 2013, 5(3): 311-322.

[12]Egger P, Winner H. Evidence on corruption as an incentive for foreign direct investment [J]. European Journal of Political Economy, 2005, 21(4):932-952.

[13]Bellos S,Subasat T. Governance and foreign direct investment in Latin America: A panel gravity model approach [J]. International Review of Applied Economics, 2012, 26(3): 303-328.

[14]廖顯春, 夏恩龍.為什么中國會對FDI 具有吸引力?—基于環境規制與腐敗程度視角[J].世界經濟研究, 2015(1):112-119.

[15] Smarzynska B K, Wei S J. Corruption and composition of foreign direct investment: Firm-level evidence [R]. NBER Working Paper, No.7969, 2000.

[16]薛求知,韓冰潔.東道國腐敗對跨國公司進入模式的影響研究[J].經濟研究,2008(4):88-98.

[17]Wei S J. Local Corruption and global capital flows [J]. Brookings Paper on Economics Activity, 2000, 62(2):303-354.

[18]Wooster R B, Billings J. Foreign direct investment: Policies, economic impacts and global perspectives [M]. New York: Nova Science Publishers Inc, 2013.

[19]Cole M A., Elliott R JR, Fredriksson P G. Endogenous pollution havens: Does FDI influence environmental regulations [J]. Scandinavian Journal of Economics, 2006, 108(1): 157-178

[20]李子豪,劉輝煌.外商直接投資、地區腐敗與環境污染—基于門檻效應的實證研究[J].國際貿易問題,2013(7):50-61.

[21]Gorodnichenko Y, Svejnar J, Terrell K. When does FDI have positive spillovers? Evidence from 17 emerging marketeconomies [J]. Journal of Comparative Economics, 2007,42(4):954-969.

[22]Meyer K E, Sinani E. When and where does foreign direct investment generate positive spillovers? A meta-analysis [J].Journal of International Business Studies, 2009, 40(7):1075-1094.

[23]Mauro P. Corruption and the composition of government expenditure [J]. Journal of Public Economics, 1998, 69(2):263-279.

[24]Dong B, Torgler B. The consequences of corruption: Evidence from China [R]. QUT School of Economics and Finance Working Paper, No456, 2010.

[25]李后建.市場化、腐敗與企業家精神[J].經濟科學,2013(1):99-111.

[26]蔣殿春,張 宇.經濟轉型與外商直接投資技術溢出效應[J].經濟研究,2008(7):26-38.

[27]Del Monte A, Papagni E. The determinants of corruption in Italy: Regional panel data analysis [J]. European Journal of Political Economy, 2007, 23(2):379-396.

[28]萬廣華,吳一平.司法制度、工資激勵與反腐敗:中國案例[J].經濟學(季刊),2012(3): 997-1010.

[29]張 成,郭炳南,于同申.FDI 國別屬性、門檻特征和技術效率外溢[J].科研管理,2016(9): 78-88.

[30]周云波,陳 岑,田 柳.外商直接投資對東道國企業間工資差距的影響[J].經濟研究,2015(12):128-142.

[31]Zahra S, George G. Absorptive capacity:A review, reconceptualization, and extension [J].The Academy of Management Review, 2002, 27(2):185-203.

[32]楊紅麗,陳 釗.外商直接投資水平溢出的間接機制:基于上游供應商的研究[J].世界經濟, 2015(3):123-144.

[33]張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952-2000[J].經濟研究,2004(10): 35-44.

[34]柯善咨,向 娟.1996-2009年中國城市固定資本存量估算[J].統計研究,2012(7):19-24.

[35]陳國亮,陳建軍.產業關聯、空間地理與二三產業共同集聚—來自中國212 個城市的經驗考察[J].管理世界, 2012(4):82-100.

[36]聶輝華,張 彧,江 艇.中國地區腐敗對企業全要素生產率的影響[J].中國軟科學,2014(5): 37-48.

(本文責編:辛 城)

How Does Corruption Affect Technology Spillovers of FDI

LI Zi-hao

(InternationalEconomicsandTradeSchool,HenanUniversityofEconomicsandLaw,Zhengzhou450046,China)

Based on the panel data from 29 provinces during 1995-2013 and from 220 cites during 2003-2013, from the angles of regional corruption degree, regional economic development and origin of FDI, this article empirically tests the three hypothesis about regional corruption’s effect on FDI technology spillover. The study show that, there are significant corruption threshold effects of FDI technology spillover: If the degree of corruption is low, the effect of FDI technology spillover is very significant, and vice versa. Compared with the economically developed eastern areas, the negative impact of corruption on central and western regions’ FDI technology spillover is more significant. Compared with the FDI from Hong Kong, Macao and Taiwan, the negative impact of corruption on the other source FDI’s technology spillover is more significant. Extended analysis shows that, corruption has a significant negative impact on FDI technology spillover in some high corruption, central and western provinces; at the same time, there are some negative effects of corruption on the majority of China’s provinces’ FDI technology spillover.

corruption; FDI technology spillover; China

2016-09-20

2016-12-25

國家社科青年項目“反腐敗與地方政府環境治理提升研究”(15CGL042)階段性研究成果;河南省優勢特色學科建設項目。

李子豪(1982-),男,河南鄭州人,經濟學博士,講師,研究方向:外商直接投資、環境治理。

F062.6

A

1002-9753(2017)01-0161-14