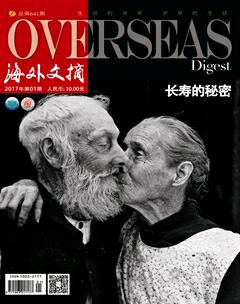

星辰隕落

羅伯特·哥特列波++謝廖沙

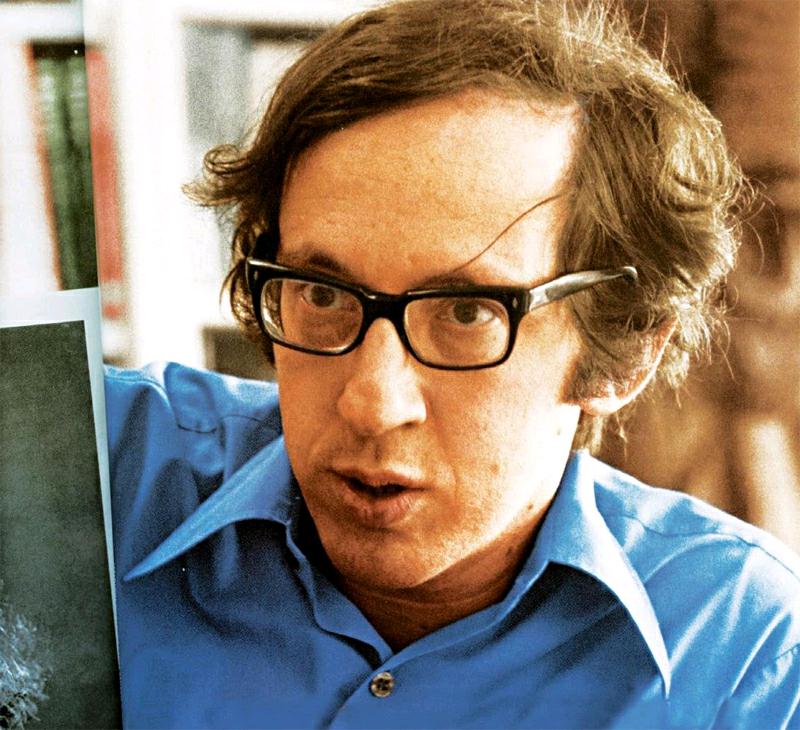

離開著名的克諾夫出版社,就職于《紐約客》雜志之前,羅伯特·哥特列波為3名好萊塢女星編撰了回憶錄。這3名女星分別是:勞倫·白考爾、艾琳·塞爾茲尼克和凱瑟琳·赫本。羅伯特在他即將出版的自傳中,講述了他與她們之間的往事。

連我自己都驚訝,我竟然會為一些名人寫作傳記——進入出版行業的時候,我還不曾預料會有這一天。這3本傳記中,我認為最具可讀性的要數勞倫·白考爾的傳記《我自己》了。我無法抗拒她的魅力——也許是因為,最初幾次與她見面,我就能夠理解她的感受,并且愿意有朝一日與她一起工作。她是個聰明的猶太女孩,生于紐約北部的布朗克斯,畢業于茱莉亞·里奇曼高中。如果不是她比我大幾歲,我也許會與她約會。最初,是好萊塢經紀人歐文·拉扎爾介紹我們認識的。他們是一對歡喜冤家,那時候我得經常聽他們抱怨彼此。

勞倫不需要一個合作者,她也幾乎不主動與他人建立合作關系,她只是需要一種工作方式。開始寫傳記一兩個月后,她告訴我,她無法在家工作了,因為太容易分心了。所以我給她在克諾夫出版社安排了一間辦公室,她每天都會來城里——每天到了辦公室以后,她就開始工作——在黃色的便箋上寫作,穿著長筒襪在辦公室里踱來踱去,自己泡咖啡喝。每逢節日,她就會給大家帶甜甜圈。工作完畢,她就把手稿交給辦公室前臺,前臺把她的手稿輸入到電腦里,給我看。

雖然她在好萊塢是出了名的執拗和不隨和,但是和我們在一起的時候,她放松而慷慨:盡管她魅力四射、名利雙收,但是她依然認為自己在演藝圈的地位不穩定——她的確是明星,但是不如第一任丈夫博加特,或是他的第二任丈夫杰森·羅巴茲那樣地位穩固,她需要她的整個工作室為她捧場,給她支持,她才能獲得安全感。她對自己的公眾形象非常在意。我怎么會忘記,我去亞特蘭大美國書商協會大會采訪她的時候,最重要的事情不是采訪,而是給她捎來卷發夾。

她不費吹灰之力就寫完了自己的傳記——她對書籍的編輯工作要求很苛刻。這并不是說,我需要重新整理她的故事,或是重新安排敘事順序。實際上,我們之間最大的爭執就是這本書的主題——勞倫·白考爾。這本書的封面是她自己的照片,但是我決定在封底用她和博加特的照片。她說:“這怎么可能?這是我的書,而不是他的。”這實在令我惱火:“聽著,白考爾,人們都好奇你和博加特之間的故事,而且你也用了很大的篇幅寫了你和他的往事。我的任務就是幫你賣書,博加特是個大賣點,所以他得出現在封底。”“好吧。”她說。和其他很多演員一樣,她在傳記出版的整個過程中,也要事事過問。在這個過程中,我們發展出了真摯的……友誼?也不算是吧,因為我認為她不太會處理親密關系,她有些謹慎。但可以說,我們是很好、很忠誠的伙伴,而且這種關系持續了幾十年之久。

《我自己》獲得了巨大的成功——幾個星期位列暢銷書排行榜首位,精裝版銷量超過30萬冊,更令人驚訝的是,這本書還獲得了美國國家圖書獎。勞倫很激動,但是她對自己的成功并不驚訝。我為她的成功感到高興,但是我沒想到她會獲得如此巨大的成功。我沒預料到,她的回憶錄比其他明星的回憶錄贏得了多得多的猶太讀者。直到她最近去世,讀者們的憂傷和懷念,才讓我意識到她的成功曾經鼓舞了那個時代那么多的猶太女性。

我清楚地記得,1993年拉扎爾死后,她叫來了拉扎爾生前的密友開追悼會。在洛杉磯,追悼會的聲勢很大,但是在紐約,卻沒有舉行類似的追悼活動。我們中的十幾人——包括凱蒂·哈特、貝蒂·科姆登和阿道夫·格林——到白考爾位于達科塔的家追憶歐文·拉扎爾。每個人都回憶了一段自己與拉扎爾之間的往事。我講的故事是這樣的:

有一天,他一如既往地大嗓門叫我:“嘿,哥們兒,我一般不會把小說發給你,但是我拿到了一手材料,我保證這本小說高于你們出版社的水準。你想要的資料,我都能第一時間給你,其他人可不會對你這么好。到時候,這就是你的獨家作品。”一開始,我對他說的“一手資料”并沒有太大的興趣,但是那天晚上讀過之后,我竟喜歡上了這部小說,他的小說可謂真實細致,盡管其中也有些平淡。早上,我給他打電話,告訴他,我覺得這部作品很不錯,我也樂意為他出版,但是這部作品可能無法獲得巨大的商業利益,我最多花兩萬美元買下這本書的版權。我的話音未落,他就高聲尖叫道:“好,就這么定了。”這就是博加特叫他斯威夫特的原因。不過,我從來沒這么叫過他,因為我覺得這個名字有些戲謔的成分。雖然有時候,他的確做了讓人當作笑柄的事情,但是不可否認的是,他是個聰明、有風度、性格堅韌的男人。他在事業上順風順水,在生活中,卻有不少傷心事。

我的好朋友艾琳·塞爾茲尼克在事業上與勞倫和歐文沒有什么交集——她處于好萊塢的另一端。我通過沃爾特和吉恩·克爾與她相識,他們兩人都非常崇拜艾琳。她是路易斯·梅耶的女兒,大衛·塞爾茲尼克的前妻,好萊塢的大牌明星。與大衛分手,搬到紐約后,她出演了《欲望號街車》,并因此成為了百老匯的大牌明星。她來我辦公室之前,我對她幾乎一無所知,她安靜、大方、從容。她跟我說,她決定寫作一部回憶錄。盡管她不喜歡暴露自己的個人生活,透露自己的隱私,但是這本書的名字還是耐人尋味——《個人視界》。出于家庭原因,她決定打破沉默:自己寫作一部生活記錄。但是她真的會寫作嗎?她給我看了她口述給助理,讓助理寫作的手稿,等待我的答復。她不是個苛刻的人,也沒有跟我擺架子,她是唯一一個在我看完手稿后,愿意送出門,并送上車的人。那一年是1975年,她68歲。

我們約好第二天到她家討論回憶錄出版的事情。她的公寓位于皮埃爾酒店,房間布局怪異,四面都有窗戶,她在那里生活了幾十年。我6點到她的公寓,我們邊喝邊聊,一直聊到半夜,甚至沒抽出時間去吃飯。出版回憶錄的事很快就敲定好了。她的故事非同尋常,語言也獨具一格,最重要的是,她的作品情感真摯,體現出她強烈的自我認知。這種作品,我當然會出版。但是讓我們聊了6個小時——甚至是15年之久的——卻是我們之間的共鳴。她比我大24歲,但我們總有一種惺惺相惜之感,相同的人生觀成就了我們的忘年之交。

艾琳以一種嚴肅的心態開始了她的寫作歷程。她想要寫一部回憶錄,于是就去寫了,專心致志,一絲不茍,這種精神的確難得。“我打算辦一次聚會,讓所有朋友都來參加,就當作是寫完書前的最后一次見面。接下來,我就要沉潛待發,閉關寫作了。”她也的確這么做了。接下來的幾年,她一直和助理安妮·格羅斯曼(也有人叫她酷奇)潛心寫作。助理安妮聰穎又具同情心,她幾乎每天都來找艾琳,記下她零零散散的回憶,督促她,鼓勵她,忍受她的情緒波動。(和艾琳在一起,每件事情都很戲劇化——盡管艾琳在百老匯很有名,但是她并不善于處理生活瑣事。)艾琳零散的回憶有時只是只言片語,助理安妮都會記下來,并按照講述的主題貼上標簽:媽媽、布蘭多、妹妹艾迪……這些回憶的片段最終集結成冊,取名《隨風而逝》。

幾年下來,每個主題的故事都漸漸豐富起來,艾琳和安妮開始把故事串連起來。這部回憶錄是由零散的回憶拼湊的,但是成品是完整而流暢的。她們開始整理的時候,我加入了進來,我們對彼此都充滿信心。那時,我決定在她家住3天,為她整理手稿。除了睡覺以外,我們一直在梳理手稿——不出門,飲食從簡。我瀏覽了一遍內容最多的主題,發現有幾個相同的事件出現了不同的故事版本,每一個版本又都是不同的年份寫就的。第三天,我們完成了工作,我想這本書會有適當的商業利潤——盡管艾琳害怕在公眾場合露面,為新書開發布會。她以前說話口吃,在公開場合講話對她是一種折磨,而且她討厭舞臺燈光。但就是這樣的艾琳,卻是父親和前夫的精神依靠,他們常常詢問艾琳的建議,艾琳是那些偉大靈魂背后的力量。

她寫書的那幾年,以及她出書后的六七年里,我們一直在保持聯系。每周至少一次,通常是在深夜,我們會聊上一兩個小時,一般都是我到皮埃爾酒店找她,我們聊彼此的家庭,聊好萊塢,聊過去、當下和未來。她嚴肅的判斷和豐富的情感持續不斷地吸引著我。我的判斷能力與她旗鼓相當,這讓我們的談話總能擦出火花,也讓我們對彼此保持著敬佩之情。我們唯一持不同看法的事情就是她對待兒子杰弗瑞和丹尼爾的方式。她的兒子們對她愛恨交加。我極其不贊同她用金錢去控制她的孩子們,這一點她和她的父親竟如出一轍。她的父親也曾用金錢來控制她和妹妹艾迪。有一次,她和父親說:“爸爸,我負擔不起你的金錢了。”但是她卻不能換位思考,理解她的兒子們的苦衷。她的兒子們都已經40多歲了,她還是把他們當成孩子。讓她改變想法,我實在是無能為力。她的父親路易斯·梅耶極大程度上干涉了她的人生,不讓她上大學,告訴她大學里會遇到混小子,她就會失去處女之身,扼殺她學醫的夢想。她關于年少的記憶就是中學時的姐妹會,以及淪為廢紙的韋爾斯利大學錄取通知書。她背著父親申請了大學,但她父親卻拒絕讓她入學。

她對我的家庭和生活很感興趣。她很欣賞我的妻子(盡管我妻子有些嫉妒她)。她認為我們的女兒利茲很可愛,但是她更喜歡我們的兒子尼克,并對他投入了很深的感情。她自己沒有孫子孫女,所以她對尼克視如己出。尼克出生于英國南安普頓醫院,他剛出生一兩周的時候,艾琳就到醫院看他。她看了尼克一會兒,就下了判斷說:“他讓我想起了我的父親路易斯。”我很驚訝,我剛出生一兩周的兒子怎么會和路易斯·梅耶有相似之處呢?但是,很快我們就發現,尼克有著異于常人的執拗和決心——他強迫自己走路,盡管他走向的那個人并沒有逗弄他,這有可能是一種精神異常。這時,我們又回味了一番艾琳的話。

艾琳每年圣誕節都和我們一起度過,有時也和我們一起過感恩節。我們對于禮物的爭論總是翻來覆去,她對禮物的審美也異于常人。她經常考慮到遺囑的問題,這也是她的家族傳統。她顧慮自己的身后事,不斷過目遺囑,讓她的律師抓狂。她一次又一次地詢問我關于她的遺囑的意見,但是我沒法給她意見。“我不想考慮如果你死了,會發生什么。”我說。“不是‘如果我死了,而是‘當我死后。”她糾正道。6年后,我勉強同意幫她清算財產——雖然她能留給我的只有一張人造皮革的蘇丹躺椅——我曾經在那張躺椅上度過了漫長的時光。她還留給我一席綠色的阿富汗針織毛毯,讓我躺著的時候可以暖和一點。

我還有一件能為艾琳做的事,就是加入路易斯·梅耶基金會的董事會。那時,她的兒子杰弗瑞是董事會的主席,但是無需多說,她實際上掌控著杰弗瑞的決策。我最終松口說,如果基金會投入舊片修復的資金與醫療研究的資金相當的話,我可以加入——但那時我哪里懂什么醫療研究呢,我只知道梅耶先生一直致力于此。隨著時間流逝,基金會的規模日漸縮小,杰弗瑞死后,臨時董事長意欲讓我和卡羅·法爾克斯中的一人接手基金會。卡羅推薦我接手。此后的20年里,我依然在運營著梅耶的基金會,與董事會的卡羅(卡羅死后,是他的女兒朱迪)和埃利奧特·卡塔羅拉相處和諧。我們在舊片修復領域和醫療領域投入了不少,我想艾琳會因此而欣慰。

我通過艾琳認識了她的朋友凱瑟琳·赫本。她們都生于1907年,30歲出頭的年紀成為了好友。她們曾著裝隨意地外出閑逛,也曾只是為了一時有趣而闖入別人家的泳池。路易斯很贊賞凱瑟琳——凱瑟琳曾經果斷地把《費城故事》的版權給予米高梅制片公司,在此之前她和米高梅公司沒有任何商業來往,路易斯對此印象深刻。

艾琳是寥寥幾個了解凱瑟琳與屈塞秘密戀情的人之一。過去,凱瑟琳很注重保護隱私,也從來不為好萊塢和演藝圈中的浮華所迷惑,這一點深受艾琳的欣賞。凱瑟琳·赫本不喜歡在加州生活,也不喜歡演繹生涯中的起伏(時而被捧紅,時而票房低迷)。她認同自己是紐約人。她30多歲時在紐約曼哈頓城買了房,此后就常穿梭于曼哈頓城和位于康乃迪克州的老家。巧合的是,我們在紐約的房子都位于海龜灣花園,所以我們成了鄰居。

凱瑟琳知道艾琳在寫回憶錄,也要找我寫一部回憶錄。艾琳提醒我說,凱瑟琳控制欲強、爭強好勝,但是她工作認真、信守承諾。艾琳沒有想到的是,凱瑟琳想把我“從她身邊搶走”。也許這樣說,實在荒唐。凱瑟琳·赫本又不能從我這里獲得什么。經過一段時間以后,我才發現,她需要的不僅是關注,還有一位崇拜她的助手。

赫本的回憶錄起名為《非洲女皇號》。我們一起工作的條件很便利——穿過我們的公共花園,就可以到她家的后院了。我們可以一起寫作新內容。她一般都在臥室接待我,她喜歡半臥在床上。就在手稿快寫完的時候,新聞爆出我即將從克諾夫出版社離職,并就職于《紐約客》的消息。一天上午,她氣憤地闖入我的辦公室,問我新聞上的消息是怎么回事。她認為,我明明有離職的打算,無法跟進她的回憶錄的出版,還欺騙她簽下了出版合約。我馬上安慰她,并道出了實情(盡管實情并不是她所期待的答案):我離開克諾夫出版社才不到一周,除了家人、關系最緊密的同事瑪莎·卡普蘭(她也同樣有離職打算)和兩個要好的朋友,沒有人知道我離職的計劃。而且任何情況下,我都會繼續監督她的回憶錄的出版。克諾夫出版社和《紐約客》雜志是兩個媒體,一個老板,我不會完全扔下過去未盡的工作不管的。我只是到了另外一個辦公室而已。她的心情終于平靜下來,我們之間的合作也得以維系。

一段時間后,我發現她想獲得公眾關注的心情越來越強烈。她開始頻繁地出演電影,或出席電視節目,盡管那些節目根本夠不到她的水準,她也并不缺錢。她不再保護自己的隱私,而是高調地出現在公眾面前:她曾經搖下小轎車的車窗,朝人群揮手,站在49號街她的住宅的門前,享受著別人的注視。她出格的行為激怒了艾琳。因為隨著時間流逝,隱私對艾琳來說更重要了。一次,凱瑟琳參加電視專訪,采訪她和屈塞的往事,電視臺還邀請了我和艾琳到百老匯錄制那期節目。根據凱瑟琳的描述,屈塞臨死時,她跪在他的床邊,然后,她準備在屈塞夫人到達之前,收拾自己的東西離開。凱瑟琳描述這段故事的時候,我覺得艾琳一定感到凱瑟琳很不可理喻。屈塞對于自己女兒的事情很少提及,但在那期節目中,凱瑟琳還曝光了關于屈塞的女兒的事情,好像這么說就使他們的愛情神圣化了。“真卑鄙。”艾琳嘟囔著,與我一起逃離了節目現場。

從那以后,艾琳就盡量避免與凱瑟琳來往了,但是凱瑟琳并不知趣。凱瑟琳經常邀約艾琳,甚至到皮埃爾酒店找她。一天上午,艾琳往我的辦公室打電話——這種情況極少發生,因為她一直謹遵她父親的教誨,不打擾正在忙碌工作的人——她情緒很激動地告訴我:“你一定想不到,她竟然邀請我赴邁克爾·杰克遜的晚宴。她是不是瘋了?”對艾琳來說,凱瑟琳想要去邁克爾·杰克遜的晚宴,只不過是她仍然想保持高調和獲得關注的舉動。“你怎么說的?”我問。“我說我高攀不起她了。”艾琳回答說。正面爭執不是艾琳的風格,她只是選擇漸漸疏遠凱瑟琳,她覺得凱瑟琳并不值得她付出友誼。艾琳覺得自己被利用了。我一直覺得艾琳有些夸張了,直到艾琳去世前,她把和凱瑟琳之間的通信拿給我看,我才改變了想法。我看到她們之間并無真摯的交流,通信內容空洞,甚至如完成任務一般。凱瑟琳拍一部電影時,想要住進艾琳位于比弗利山莊的住宅,于是就在信里理所當然地提出了這個要求。“我不想讓錯誤的人保存這些信件,”艾琳說,“尤其是她。”這也是她讓我保管她的遺囑的原因之一。

她們之間最后一件糾結的事就是艾琳的比薩拉比亞地毯。那條地毯長到可以覆蓋艾琳公寓里的整條走廊。凱瑟琳想要那條地毯,所以很多年前就讓艾琳在遺囑里邊寫明這條地毯歸她。后來,艾琳猶豫了:“她不會拿到那條地毯的,她什么也別想要。”我覺得這很滑稽。艾琳的兒子丹尼爾給我打電話說:“你千萬要攔著點我媽媽。如果她要對自己的遺囑反悔,肯定會落下笑柄,我和杰弗瑞還得去處理。”于是,我試著去勸說艾琳。艾琳說:“好吧,我是得留給她點什么,但是她別想要那條地毯。”最后艾琳同意把一面鍍金的小鏡子送給凱瑟琳,名聲算是保住了。

艾琳去世時,凱瑟琳拒絕在她的葬禮上講話,盡管她也出席了葬禮。追悼會在巴里摩爾劇院舉行,那里是大獲成功的戲劇《欲望號街車》演出的地方。追悼會結束后,凱瑟琳勉強地對我說:“你的講話很好。”從那時起,我徹底嫌惡她了。盡管她依然有讓我欽佩的地方——即使是她對生活永無止盡的貪婪,也有讓人肯定的地方。

我們第一次見面的時候,我為她的美貌而驚艷,我說:“前一段時間,我看了你的一部電影,你在電影中美麗的扮相僅次于嘉寶的……”“《寂寞芳心》。”她接道。但是,給我印象最深的一次對話,是我們之間的一通電話。那天,暴雪席卷紐約,雪堆得很厚,整個紐約都癱瘓了。凱瑟琳的助理和廚師不能像往日的早晨一樣,趕來她家了。她那時已經太老了,所以我決定給她打個電話,問問她是否需要幫助。電話響了很久,在我開始擔心她出事的時候,她接了電話。“抱歉,我費了好半天才走到電話邊,”她邊說,邊急促地呼吸,“我剛才在屋頂上,把雪推下去,我必須得這么做。如果你不知道怎么打掃屋頂上的雪,我可以到你那里幫你。”她是怎樣的女人啊,就算她只是跟我演戲,也足以令我欽佩了。我離開克諾夫出版社很久以后,她的另一部更長更完整的回憶錄《我》出版了。我很慶幸,那時我已經離職了,因為那本書充滿著虛偽和自戀。但至少書名是切題的,從最初到最后,她始終是她自己。

[譯自美國《名利場》]