與民族文化互動的一種當代理念

—— 美術在生態博物館建設及運營中的作用

文:李萬萬

與民族文化互動的一種當代理念

—— 美術在生態博物館建設及運營中的作用

文:李萬萬

使美術結合到“生態博物館”的建設與運營中,是一種值得思索和嘗試的當代理念。生態博物館在博物館發展史上是一個相對新鮮的事物。但實際上,從國際范圍來看,它已經有了不少積累。使民族美術的專業優長融入生態博物館建設和運營的各個環節中,有可能更好地表達出生態博物館的本質,更好地幫助當地居民成長,更好地服務于前往參觀的人群,更好地保護民族和地區的特異性自然景觀與傳統文化。

民族文化;生態博物館;美術;當代理念

2005年6月,中央美術學院畢業,進入中國美術館學術部工作。2011年9月,調入中國國家博物館展覽策劃與管理中心。現主要從事20世紀中國美術研究、藝術博物館學研究及展覽策劃工作。編輯出版著作10余種,發表專業論文60余篇。主持策劃10余項國家重大展覽項目。

李萬萬

從事民族美術創作、研究的專業人士,都離不開寫生、采風、田野調查等直接接觸原生態民族文化的活動。如果按照比較常見的方式來進行,可能會止步于觀察、寫生、拍攝、主題采訪,再進一步的深層互動并不多,尤其可能缺乏持續性,在某種情況下或許更接近人類學調研。然而,保護民族文化遺產、使之可持續發展,對于民族美術領域內的專業人士而言,既是專業需要、社會責任,也經常帶有理想色彩、深深的情懷。可是,扶貧救困式的幫助或者直接進行旅游開發,往往收效不甚理想。在這種情況下,使美術結合到“生態博物館”的建設與運營中,或許不失為一種值得思索和嘗試的當代理念。

生態博物館在博物館發展史上是一個相對新鮮的事物。但實際上,從國際范圍來看,它已經有了不少積累。若從其雛形——1891年建立的瑞典斯堪森露天博物館算起,相關的實踐已有逾百年的歷史。如果尋找這個概念被創造的起點——1971年法國博物館專家喬治·亨利·里維埃、雨果·戴瓦蘭與法國環境部長交流遺產和環境問題時的創造了這個詞語(ecomuseum),有關它的理論研討亦有四十余年經驗。也可以從新博物館學的興起這一角度來看,拉丁美洲起源和法國起源的不同類型的生態博物館幾乎同時在20世紀六七十年代開始發展,所以生態博物館的建設活動在全球范圍內已經走過了將近五十年的歷程。

生態博物館在登陸中國,首先是概念的引入。1985年,“生態博物館”一詞經安來順翻譯進入中文語境。1986年,蘇東海在“貴州‘七五’期間發展博物館事業規劃”論證會上首次倡議在中國建設生態博物館。經過博物館界專家近十年的理論準備,以及社會支持力量幫助下的實踐準備,1995年成為了生態博物館在中國發展的重要轉折。貴州省政府委托博物館界的專家成立了生態博物館調研的課題組,1997年與挪威共同建設中國首家生態博物館的項目正式開始,1998年10月31日中國、也是亞洲第一座生態博物館——貴州六枝梭嘎生態博物館正式開館、對外開放。中國開始接觸生態博物館的理念到今有30年,首家生態博物館落成距今18年。根據生態博物館研究專家蘇東海的總結,在短短18年間,中國的生態博物館已經歷了四代發展。第一代,中挪合作項目下的貴州生態博物館群,重在實踐生態博物館對遺產動態、整體、當地保護的理念。第二代,內蒙古敖倫蘇木生態博物館和廣西生態博物館群,重在嘗試學者代表的科研力量和村民代表的當地力量互動合作,并努力加強文化展示功能。第三代,云南西雙版納的布朗族生態博物館實現村民自主管理;貴州的地捫生態博物館引入企業力量,建立村民合作社,實現村民受益、自主經營。第四代,一方面發展云南民族文化生態村,一方面從偏遠山村、民族地區,走向經濟相對發達的區域及城市,生態博物館文化在中國本土進一步深化與拓寬。

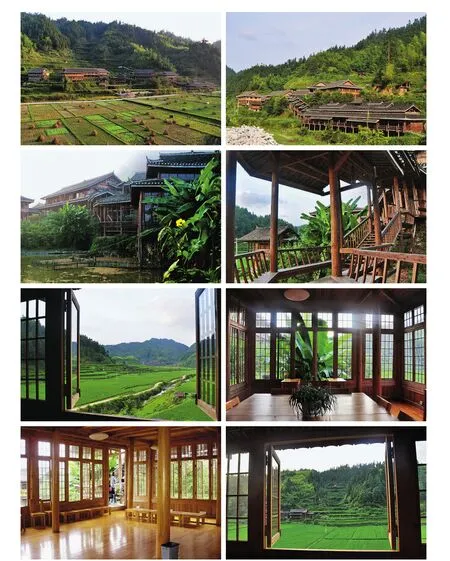

■ 黎平縣地捫侗族人文生態博物館 全木結構建筑

■ 龍脊梯田 龍勝龍脊壯族生態博物館

對于具體各處生態博物館在中國運營情況究竟如何,各方面人士的看法不一。樂觀的人會傾向于認為它給具有異質性的文化保護提供了很好的契機;悲觀的看法則把生態博物館看成當代的文化殖民。對于生態博物館在中國的存在,筆者持相對積極的態度。在信息傳播越來越便利的時代,全球化、標準化、雷同化的文化會非常迅速地大面積流行,但人們在文化上的需求不止于此,而且不斷提高。矯正全球文化趨同的一種重要方式就是不斷發現、珍重并保護、發揚“小地方”的、“土著”的、“部落”的、“民族”的、傳統社會的價值。生態博物館的理念與這種需求的趨勢基本契合。但當前中國的生態博物館生存現狀確實有不少問題,比如被許多研究者指出的一點:把生態博物館當成旅游景點的一種,過度開發、過分商業化,乃至加速當地傳統文化特質的消失。這樣的問題不僅停留在具體操作層面,在相對上層的領域也有所反映。重慶師范大學的研究者姜麗以CNKI為數據源,運用文獻計量法及Citesspace III分析軟件獲取數據進行研究,得到了這樣一項結論:截止至2015年5月1日,中國的生態博物館研究“從高引論文來講,基于生態博物館的旅游開發利用居于絕對地位”[1]。生態博物館應該是什么樣子或許見仁見智,確實也要因各地情況而有所差異,但英國紐卡斯爾大學教授彼特·戴威斯于2005年調研意大利五個生態博物館之后得出的標準,或許有一定的參考意義:

評價生態博物館成功性之結論:

觀眾數量不十分重要;

基于項目的長期目標是不是清楚;

文物和檔案與無形遺產是否緊密相關;

主要成果看來給予了參與項目的人,提升了他們的社會和文化資本;

項目的意義比產品更重要。[2]

生態博物館的意義最終在于保護自然和人的文化,并且要依靠當地居民實現文化自覺來達成長久保護、可持續發展的目標。“觀眾數量不十分重要”這一標準排在首位,使生態博物館明顯區別于一般的博物館。基于這樣的標準,筆者認為美術界,尤其是民族美術領域的專業人士,以專家學者身份參與到生態博物館的建設指導和運營輔助工作中,可能會給目前中國的生態博物館發展帶來新的生長點,同時有利于民族美術領域的長遠發展。

■ 《光之館》,James Turrell,2000(攝|山田努)

■ 《最后的教室》,Christian Boltanski & Jean Kalman,2006(攝|倉谷拓樸)

■ 白褲少女跳起猴棍舞迎接賓客(南丹縣里湖白褲瑤生態博物館)

■ 為百褶裙設計圖案(南丹縣里湖白褲瑤生態博物館)

第一,在勾勒建設和發展理念的階段,美術可以成為一條有價值的線索。以區域的自然特征或人文特征為主題的藝術創作及展覽,可以成為一座生態博物館的常規活動。以相當前衛的藝術展覽來提升某傳統地區的文化景觀品質,甚至使之獲得國際好評,在日本等地已有成功的先例,比如越后妻有大地藝術節。那是目前世界上規模最大的三年展,760平方公里的越后妻有整個被劃定為展覽區域。和那些作品搬來又搬走的展覽不同,每屆藝術節都會給當地留下一些優秀的長存作品。越后妻有本來是偏僻而幾乎被遺忘的地方,七屆藝術節辦下來,當地的傳統民族和文化遺產與藝術緊密聯系在一起,起了奇妙的反應,產生了新的意義。在中國,若以一座生態博物館的獨特的自然景觀或文化特異性吸引國內外的藝術家,前往思考、創作、在博物館范圍內完成自己的想法,其成果值得期待。更重要的是,以此類方式吸引到的關注遠不止于一般游客,可以為生態博物館建構起更有文化品位的社會形象,符合當地居民的長遠利益,有利于遺產保護和可持續發展。

■ 客家圍屋

第二,在規劃和設計的階段,民族美術領域專家學者的參與有助于提升項目的視覺品質。生態博物館不拒絕參觀和旅游,而且有必要提升自身作為景觀的各方面質量。舉例來說,除了宏觀的建筑景觀規劃,還有不少配套服務設施的建設,絕不應采取因陋就簡的態度,也不能因追求現代社會參觀者所需的舒適度而破壞當地的人文景觀。以何種文物和檔案來表達無形遺產,這樣的表達最終必當會落實到具體形式上,所以策劃與設計密不可分,有時兩者的重要性難分伯仲。小到一個指示標上的字體和顏色,大到紀念品售賣中心的面貌,諸如此類這些看似不那么核心的問題,實際上往往影響項目的成敗。設計會在相當的程度上影響環境中人群的行為,早已是不爭的事實。當大家抱怨參觀者行為不當的時候,是不是也應該檢討一下設計上的不夠便利、不夠打動人?生態博物館雖然不是一座封閉的建筑,但沒有理由降低它作為博物館的服務要求。設計在這里不僅是形象的問題,而是直接關乎參觀體驗效果的重要保障,也是深刻影響當地居民生活品質的重要因素。既整體又細微的設計活動中有許多具體問題,可能會讓不熟悉民族美術、民族文化特征的普通設計者感到棘手,因此非常有必要聘請民族美術領域的專家從這個環節就進行細致的幫助和指導,或者直接組建團隊承擔這類工作。

第三,在生態博物館的運營中,提升當地居民的文化素質,使之在提高生活水平的同時逐步完成文化自覺,加深對本民族、本地區文化的認識,產生自豪感和文化自信心、自尊心,是十分重要的核心價值。而從中國第一座生態博物館開始,就存在一個問題:當地居民中缺乏人才,按照常規教育途徑培養了有知識的人卻又往往留不住。一味地感慨生態博物館畢竟條件不如都市,或者反過來對流失到城鎮的人才進行道德批判,并不能解決任何問題。或許應該從對當地居民的教育中尋找改善這一狀況的途徑,比如加強美育的比重。把民族美術工作者的研究和創作成果結合到當地居民的教育中,可能是畫冊、視頻、各門類的設計作品——使那些即使不識字、不能講漢語普通話的居民也可以從新的角度審視本地區、本民族的文化和藝術,啟發他們從自己的生活中發現更多的可能性。也可能是從藝術的角度幫助當地在校學生和具備一定知識的居民更好地詮釋自己的文化。踏實地、長久地堅持美育,應當比在鄉村小學普及英語教學更有益于一座生態博物館的運營與發展,而且兩者的投入未必相差懸殊。

民族美術工作者當然也可以像參與其他文化遺產保護項目一樣,幫助生態博物館進行設計,既可能是開發當地人力和技藝來批量生產售賣到外界的產品,也可能是依托博物館資源進行設計,但在外界生產加工之后再來這里出售的紀念品。一定不能忽略生態博物館的博物館屬性,要拿出給其他博物館開發設計衍生品一樣的創意精神去做設計,使之真正區別于一般景區里大同小異的紀念品。而有效的美術教育或許在并不遙遠的將來,能使當地居民中一些熱愛本地文化的設計師成長起來,承擔起新的美育和設計工作。打造這樣的人才鏈,對生態博物館建設和發展的意義十分重大。

經常有熱心人士擔憂,外界的干預會造成生態博物館背后的意義世界瓦解,僅余奇異的表象。其實,任何發展都會造成不再適應當地居民生活的傳統逐漸結束或者轉型。生態博物館之合理性就在于“生態”二字,真正貫徹這種尊重當地生態的精神,就不必過分地遺憾某些東西逐漸地消失。而藝術的介入則有可能激發產生新的意義,至少可以從形式和儀式上更好地保留某種傳統曾經存在過的痕跡。生態博物館給民族美術領域的專業人士提供了一種跟民族文化互動的當代理念。使民族美術的專業優長融入到生態博物館建設和運營的各個環節中,有可能更好地表達出生態博物館的本質,更好地幫助當地居民成長,更好地服務于前往參觀的人群,更好地保護民族和地區的特異性自然景觀與傳統文化。

■ 發髻(堂安侗族生態博物館)

注釋

[1]姜麗.我國生態博物館研究的知識圖譜分析.科技情報開發與經濟.2015(13): 139-141.

[2]彼特·戴威斯,張晉平. 生態博物館價值評估[ J ]. 中國博物館. 2005(3): 34-36.