管理層權力與管理者激勵的研究:一個文獻綜述

毛梅+趙建梅

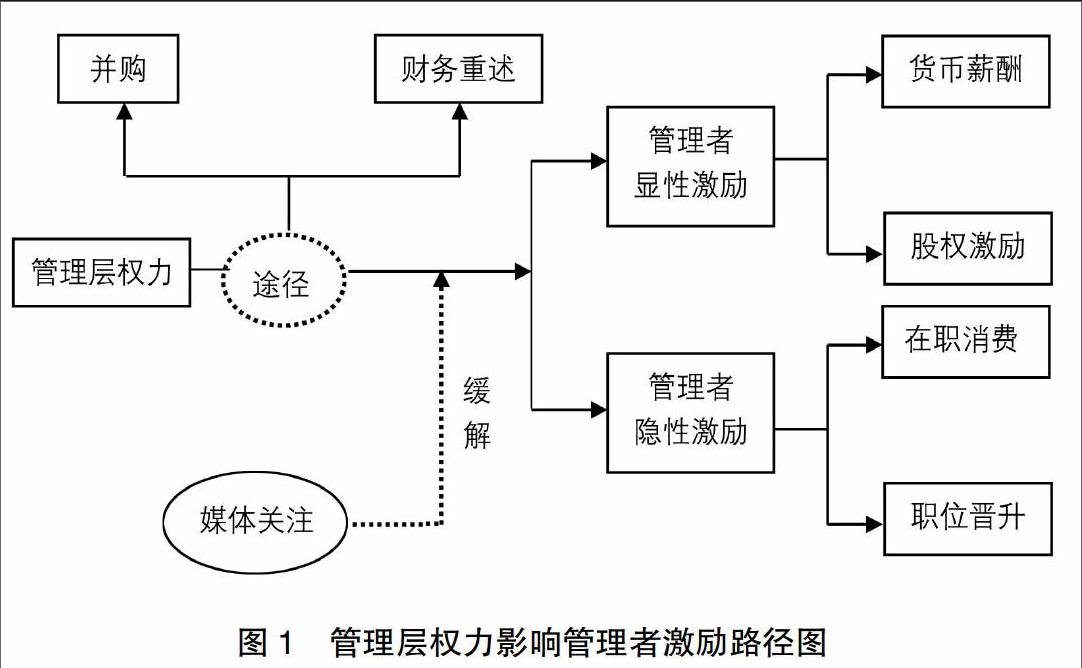

【摘 要】 管理層權力理論已經成為國內外解釋管理者各種激勵形式的基礎理論。文章將管理者的激勵形式分為顯性激勵(貨幣薪酬、股票期權)和隱性激勵(在職消費、職位晉升),梳理了目前關于管理層權力影響管理者各種激勵形式的相關文獻。在此基礎上,就媒體關注管理層權力對于管理者激勵影響作用的調節效應,以及管理層權力影響管理者激勵路徑(并購、財務重述)的相關文獻進行了整理。

【關鍵詞】 管理層權力; 高管薪酬; 管理者激勵

【中圖分類號】 F275 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1004-5937(2016)22-0018-06

一、引言

對于管理者激勵的研究最早的理論依據是委托代理理論,該理論認為管理者激勵計劃是緩解股東和經營管理者之間利益沖突的有效方式。而后衍生出的最優契約理論從管理者公平偏好的角度出發認為董事會能夠有效監督管理者制定出最優薪酬契約設計,實現管理者和股東利益的同時最大化。管理層權力理論的提出者Bebchuk和Fried認為,管理層權力的存在使得管理層通過影響董事會成員的聘任,使董事會形同虛設,起不到應有的監督作用,從而達到影響自身薪酬水平的目的,同時隱性租金的存在會對管理層激勵契約的結構造成影響。20世紀90年代以后,管理者激勵的方式逐漸豐富和多元化,管理者不再僅僅關注自身貨幣薪酬水平,股權激勵以及在職消費和職位晉升等隱性收益成為管理者追求的目標。為了緩解社會輿論和政治管制的壓力,管理者通常通過并購、財務重述等途徑使自身私有收益合法化,但媒體關注等外部監督增加了信息透明度,管理者運用權力提高收益和自定薪酬結構的行為得到了緩解。管理層權力影響管理者激勵的路徑如圖1所示。

二、管理層權力和管理者激勵研究的理論基礎

(一)管理者激勵的理論基礎

亞當斯密在《國富論》中指出:當公司的所有者和管理者相分離時,管理者和所有者之間存在潛在的利益沖突。后來的委托代理理論指出,代理沖突帶來了管理者的逆向選擇和道德風險問題,因而必須設置一個恰當的機制以激勵和約束經理人員(Coase,1937;Jensen and Meckling,1976;Fama and Jensen,1983)[ 1-3 ]。包括薪酬在內的與公司業績相掛鉤的管理者激勵計劃被認為是緩解股東與管理層之間利益沖突、降低代理成本的有效途徑。最優契約理論指出,股東可以通過和經理人簽訂最優或次優薪酬激勵合同促使經理人和股東的利益達到一致,從而減少代理問題。在最優契約理論觀點下,董事會作為股東的代表能夠按照股東價值最大化原則設計薪酬方案,達到股東與管理者之間最優契約的目的。然而,20世紀90年代發生在西方國家的“肥貓”事件,擊碎了人們關于高額薪酬與績效關系的幻想。隨后,大量的實證研究結果證實,管理層薪酬與公司業績敏感性沒有達到理論預期,企業經營者報酬中甚至只有不到5%的成分可用公司經營績效來解釋(Tosi et al.,2000)[ 4 ]。顯然,外部市場對管理者的約束作用是有限的,董事會也沒有制定出保護股東利益的薪酬政策。經理貨幣薪酬的“過度支付”(Cyert et al.,2002)[ 5 ],以及伴生于股權激勵的盈余管理行為等,反倒成為代理問題的一部分。因此,一些學者開始從管理者權力出發對管理者薪酬的相關問題作出解釋。他們指出,董事會之所有沒有起到應有的作用,是因為管理者可以通過影響董事會的決策從而使董事會或薪酬委員會制定出有利于自己(管理者)的薪酬(Bechuk and Fried,2003)[ 6 ],這種影響董事會薪酬決策的能力就是管理層權力。在管理層權力的影響下,薪酬設計者也傾向于投高管所好,通過薪酬設計使高管延期獲得高額回報(如養老金計劃),從而令高管避免了市場對其不當薪酬的關注和懲罰。

(二)管理層權力理論的提出

關于管理層權力的定義,March(1966)[ 7 ]將其描述為“壓制不一致意見的能力”(權小鋒等,2010)[ 8 ]。March避開了權力的構成屬性和權限范圍等具體內容,從管理者與其“反對者”之間的博弈關系來解釋管理層權力。權力的根本就是要借助權力賦予的能力達成目標,當管理者戰勝了“反對者”(壓制了不同意見)就具有了執行自身意愿的能力從而得以實現某種目標。以董事會為核心的公司治理機制天然是為監督和約束管理者產生的。董事會在設置經營者報酬機制和監督經營者的管理活動時起著重要的作用(Finkelstein and Hambrick,1996)[ 9 ]。當董事會較弱時,管理層在與監督者之間的博弈中處于優勢,使得管理層可以超過權限范圍影響公司決策,以實現自身的利益目標。所以管理層權力理論被正式提出時是將管理層對董事會決策的影響能力作為管理層權力的內涵。

較早將管理層權力與高管薪酬制定聯系起來的是Boyd,他發現當董事會的控制能力越弱時管理層權力越大,此時高管薪酬水平也就越高。企業中存在高管操控董事提名和選聘過程,甚至決定董事任免的現象。由于董事會的成員通常由高管提名,因此董事決策往往會投高管所好,出現高管薪酬即便在企業經營業績較差的情況下依然很高的現象(Core,1999)[ 10 ]。基于以上關于董事會和管理者薪酬的研究,Bebchuk,Fried and Walker于2003年正式提出了管理層權力理論,他們將企業治理弱勢狀態下的董事會決策時受到的來自于管理者的影響界定為管理層權力。所謂管理層權力就是高管影響董事會或者薪酬委員會薪酬制定的能力,當董事會不能對高管薪酬的契約進行有效控制的時候,高管就很有可能利用自身的權力進行尋租。當管理層尋租的能力相對較大時,高管薪酬水平通常較高,但與公司績效的敏感性較低。繼Bebchuk和Fried之后,越來越多的學者開始基于管理層權力來解釋薪酬現象并開展管理者激勵的研究。

在管理層權力與管理者激勵研究中,存在兩個關鍵性問題,一個是管理層權力的衡量,一個是管理者激勵的方式。管理層權力的衡量方法為管理層權力變量的指標選取提供了基本依據;管理者激勵方式的劃分,使人們關于管理層權力和管理者激勵的研究得以細化和深入。

(三)管理層權力的衡量

Fimkelstein(1992)[ 11 ]按照權力來源的不同將管理層權力劃分為結構性權力、專家權力、所有權權力和聲望權力四種類型。雖然后來關于管理層權力的研究多是基于這四個維度來選取指標,但是學者們所選用的具體指標呈現多樣化的特征。不同的學者所使用的高管權力測量指標存在顯著的差異,甚至同一個學者在不同的研究中所使用的指標往往也不相同(李勝楠、牛建波,2014)[ 12 ]。這說明目前關于管理層權力的衡量在原有基礎上已有發展,但還存在較大的分歧。

國外學者對于管理層權力的衡量基本是在Finkelstein的四維度模型基礎上發展而來的。Bertrand和Mullainathan(2001)[ 13 ]采用股權分散度、總經理任職年限、董事會規模和獨立董事比例這四個指標來衡量管理層權力。基于弱化的公司治理會提升管理層權力尋租空間的觀點,Hu和Kumar(2004)[ 14 ]增加了董事長與總經理是否兩職兼任、高管中是否存在大股東、高管是否在兩年內退休等指標來綜合衡量管理層權力。Bebchuk和Cremers(2010)[ 15 ]在衡量管理層權力時相較之前的研究有了突破性的進展,他們將管理層權力與管理者激勵相結合,創造性地引用了總經理在前五位高管薪酬總額中所占的比例這一指標,用高管薪酬反過來衡量管理層權力。

國內的相關研究中,盧銳和魏明海(2008)[ 16 ]、呂長江和趙宇恒(2008)[ 17 ]以兩職兼任、股權集中度、高管任職年限、獨立董事比例這四個指標來衡量管理層權力。針對我國國有企業最終控制人的性質以及高管政治聯系等特殊背景,納超洪(2009)[ 18 ]、方軍雄(2009)[ 19 ]等從公司股權特征和董事會特征的視角來衡量國有企業的管理層權力,引入了最終控制人性質、控股比例、是否設立薪酬委員會等指標。而代彬和劉星等(2011)[ 20 ]在衡量管理層權力時,選取的指標最為全面和綜合,從以下八個方面來刻畫高管權力的大小:管理層結構權力、高管是否持股、董事會規模、獨立董事與上市公司工作地點一致性、高管任職年限、高管是否在其他公司兼職、高管是否具有較高的職稱和學歷背景、高管政治聯系。權小鋒(2010)除引用兩職兼任等指標以外,還創造性地引用國企金字塔控制鏈條的長度,鏈條越長則管理層的權力越大。

(四)管理者激勵方式

管理者激勵方式,按照激勵契約的性質可以分為顯性契約激勵和隱性契約激勵。顯性契約指具有成文的契約條款、基于客觀績效評價標準的契約,具有強制性和法律效力;隱性契約由于未形成成文的條款而不具有第三方可驗證性,是基于主觀績效評價指標來激勵代理人,通過慣例、信用而不是外部強制來執行(李敬湘、張銜,2009)[ 21 ]。隱性契約由于自身的特性難以有效保護交易雙方的權益,為管理者實施機會主義行為獲取投機收益提供了便利。顯性契約激勵主要指貨幣薪酬激勵和股票期權激勵,而管理層隱性契約激勵報酬則指的是因職務消費、職位晉升以及社會聲譽和政治關系等帶來的控制權收益(徐細雄,2012)[ 22 ]。

本文將管理者激勵方式劃分為顯性激勵(表現為高管貨幣薪酬水平和股權激勵)和隱性激勵(表現為高管在職消費和職位晉升),就管理層權力對管理者各種激勵方式影響效應的相關文獻進行分類梳理。

三、管理層權力與管理者顯性激勵

(一)管理層權力與管理者貨幣薪酬水平研究

早期關于高管薪酬的研究基本都只是針對高管貨幣性工資的研究,不包括其他福利,主要以上市公司年報公布的年度報酬為依據,即便不同學者衡量管理層權力的指標略有不同,但是都得出了一致的結論:管理者貨幣薪酬水平隨管理層權力的增大而有所提升。Core et al.(1999)[ 23 ]研究發現當公司董事會規模較大、外部獨立董事多由高管任命,同時外部獨立董事任職的公司個數超過三個時高管的貨幣薪酬水平較高。因為當董事會規模較大時,董事難以達成一致意見對高管的薪酬契約提出質疑和反對;那些由高管介紹進企業的獨立董事在做決策時會傾向于保護高管的權益;而當董事任職的公司較多時則會分散他們的注意力,從而影響他們的決策效果。以上三個狀況都降低了董事會對高管的監督和約束能力,間接增強了高管權力,從而出現了高管貨幣薪酬較高的現象。兩職合一增加了管理層權力,Cyert,Kang and Kumar(2002)得出結論:董事長與總經理兩職合一時,高管貨幣薪酬水平會高出20%~40%。Eriksson(2005)[ 24 ]研究發現管理層權力變量與高管薪酬水平有顯著的正向相關性,驗證了管理層權力理論關于管理層權力是薪酬契約設計的重要影響因素的觀點。

隨著國外逐漸采用管理層權力理論來解釋高管薪酬現象,國內學者從2005年開始將這一理論結合我國國情來解釋上市公司高管薪酬契約的問題,尤其是國企高管薪酬普遍過高的現象。張必武和石金濤(2005)[ 25 ]從董事會特征的角度研究了管理層權力對高管薪酬水平的影響,發現董事會在受管理層控制的前提下幾乎起不到任何的監督作用,這種監督缺失為高管決定自己的薪酬提供了便利條件。管理層權力在一定程度上成為了管理層尋租并創造虛假業績的誘因。熊風華和彭鈺(2012)[ 26 ]針對管理層權力對高管薪酬和薪酬業績敏感性的影響展開研究,發現管理層權力對高管薪酬水平具有正向影響作用,同時管理層權力大的公司高管薪酬與業績的敏感性較低,進一步支持了管理層權力理論。

(二)管理層權力與管理者股權激勵研究

在設計薪酬契約時,管理層不僅要滿足政府出臺的關于薪酬披露的相關政策要求,而且還要盡可能減輕股東對于管理層較高薪酬可能產生的憤怒。股票期權計劃被認為是平抑外部投資者憤怒情緒,同時又可以順理成章地打著提高激勵效果的名義來提高自身薪酬水平的有效方式。同貨幣薪酬一樣,高管所獲得的股票期權這種非貨幣薪酬水平也會受到管理層權力的影響。Cyert、Kang and Kumar等(2002)通過實證研究發現,管理層持股比例與外部大股東持股比例和機構投資者的集中程度呈負相關關系。Benz、Kucher and Stutzer(2001)[ 27 ]得出結論,管理層所持的股票期權比例會隨著股權集中程度的升高而相應下降。

我國于2006年后股權激勵計劃才被逐漸應用并推廣,從一些學者的研究成果不難發現,雖然我國上市公司股權激勵計劃的實施將管理層的薪酬同公司的業績緊密結合,提高了薪酬與業績的敏感性,但是同時也為管理層利用其進行最大化自己私利的機會主義行為提供了便利條件。較小的獨立董事比例更有可能激發公司管理層通過影響董事會制定出自利性的股權激勵方案(盧銳,2008)[ 28 ]。呂長江等(2009)[ 29 ]創造性地將我國實施了股權激勵計劃的上市公司分為福利性公司和激勵性公司兩類,發現股權激勵計劃在管理層權力的作用下呈現出福利效應,成為管理層謀求福利的手段。實施股權激勵計劃的公司管理層行權后公司的業績大幅下降(蘇冬蔚、林大龐,2010)[ 30 ],說明管理層股權和期權的增多與公司的業績狀況并不相符,證實了股權激勵計劃的實施并沒有激勵管理層以股東利益最大化為己任,反而刺激了其謀求私利的機會主義行為。在管理層權力較大的公司,管理層會利用手中的權力設計出對己有利的股權激勵方案(王燁等,2012)[ 31 ]。

四、管理層權力與管理者隱性激勵

(一)管理層權力與管理者在職消費研究

國外的相關研究中,Rajan和Wulf(2006)[ 32 ]以為高級管理人員配備專人專用私人飛機的237家公司為樣本進行深入研究,發現這些公司以在職消費名義用公司資金為高管配飛機行為的目的在于提高管理層的工作效率,更好地為公司創造價值服務,屬于合理的在職消費。而Yermack(2005)[ 33 ]針對這一問題進行的研究卻得出不同的結論,這些私人飛機的使用與高管任職年限、高管學歷以及高管年齡這些個人特質變量呈顯著的相關關系,這說明在職消費可能被管理層濫用,以滿足其個人需要。

國內對于在職消費問題的研究主要針對國有上市公司。盧銳(2007,2008)證實了管理層權力與管理層在職消費之間存在正相關關系,管理層權力大的公司其管理層在職消費數額越大,但業績并不相應更好。管理層權力較大的國企和央企尤其偏好諸如在職消費等隱性私有收益(權小鋒等,2010)。楊蓉(2011)[ 34 ]對高管控制下的在職消費對貨幣薪酬的替代效應進行研究,發現管理層權力較大的壟斷行業上市公司,管理層在職消費的增加會帶動貨幣薪酬也相應增多。

(二)管理層權力與管理者職位晉升研究

在高管晉升機制的研究中,職位晉升不僅指公司內部職位由低級到高級的晉升,還包括企業高管“旋轉門”式的政治晉升,即高管升任為國家政府部門的高級官員(楊瑞龍等,2013)[ 35 ]。政治晉升的激勵形式在央企中表現尤為突出,甚至有研究(鄭志剛,2012)[ 36 ]表明央企高管出于對政治職業生涯的追求,其對政治晉升的偏好程度要強于貨幣薪酬,公司高管的職位只不過是他們成為更高級別政府部門領導人的跳板。即便是在公司內部層級的職位晉升,對于高管來講依然極具誘惑力。因為高職位不僅能帶來較高的聲譽和地位,而且自身權力也會隨著職位的晉升而有所提高,帶來更高的貨幣薪酬和在職消費。呂長江等(2008)經過研究證實管理層權力大的管理者可以憑借權力通過職位晉升為自己爭取權力收益,而權力薄弱的管理者則只能選擇貨幣性補償,通過虛構利潤的方式來提升收益水平。這說明,管理層權力的大小可以影響貨幣薪酬和職位晉升所帶來的控制權收益之間的替代關系。王曾等(2014)[ 37 ]突破了“顯性—隱性”激勵機制的研究范式,而從“隱性—隱性”激勵的角度考察各個隱性激勵機制之間的替代關系,發現在職消費和職位晉升之間存在非對稱的替代效應,即獲得職位晉升的高管,其在職消費行為會隨著職位的晉升而暫時出現收斂現象。但是,有的研究者卻持相反的觀點。傅頎和汪祥耀(2013)[ 38 ]認為管理層權力大的企業高管更傾向于通過在職消費去討好自己的上級或者公司最高的管理者,目的在于從權力和租金的分配中獲取更大的份額。究其原因在于管理層權力大的企業高層管理者通常并不是公司業績的忠實追求者,因此其他的管理者也不會以提升公司的業績為己任而去追求職位上的晉升。

五、管理層權力影響管理者激勵的途徑

通過上面的文獻梳理,可以肯定管理層權力能夠影響管理者激勵(顯性和隱性),但是管理層是通過哪些途徑和操控性行為來影響激勵契約進而提升私有收益的呢?很多文獻以此作為研究的切入點,發現管理者可以通過并購、財務重述等基于管理者自利動機來實現提高收益的目的。

(一)并購與管理層薪酬問題述評

Jensen and Mecking(1976)提出高管會出于自我私利的目的來推動并購的發生。Grinstein and Hribar(2004)[ 39 ]對管理層的并購動機進行研究,發現管理層的權力越大,就越有可能推動大規模的并購以求獲得高額的并購獎金。因為公司規模的擴大會給管理層帶來規模收益,因此高管樂于促成并購行為以實現私有收益的增多。

在國內的研究文獻中,納超洪(2009)發現并購是管理層利用權力提高薪酬的一個有效途徑。胡煜熙(2013)[ 40 ]將發生并購的公司與沒發生并購的公司進行對比,發現在管理層權力影響下,并購行為與高管薪酬呈顯著正相關關系,同時相較于沒有發生并購行為的公司,管理層權力在并購公司中對高管薪酬的影響作用更大。傅頎等(2014)[ 41 ]探究了不同產權性質公司管理層權力對并購行為的作用機制,發現國有控股公司比民營控股公司的管理層更有可能推動大規模的并購活動以擴大公司規模進而提升自身薪酬水平。

(二)財務重述與管理層薪酬問題述評

關于財務重述和管理層薪酬之間關系的研究,大多將著眼點放在基于薪酬契約的股權和期權的收益上。Hemang Desai et al.(2006)[ 42 ]和Jap Efendi(2007)[ 43 ]通過研究都證實了薪酬激勵中的股權激勵是高管采用財務重述方式進行盈余管理的動機。管理層薪酬激勵和公司業績壓力成為了高管促成財務重述發生的動機,如此給管理層帶來的好處是公司發生財務重述以后高管接受的股票期權薪酬比例提高,即高管通過操縱財務報告來提高薪酬。Burns(2006)[ 44 ]從管理層持股比例角度進行研究,發現較高的管理層持股比例(較大的管理層權力)會激發管理層的投機行為,其會通過財務重述提高薪酬。國內學者馬晨、張俊瑞(2012)[ 45 ]提出了管理層持股的塹壕效應,即當管理層持股比例較高時,會出于自利的目的投機性地操縱會計報表,導致財務重述的發生。他們還指出,這種塹壕效應在兩職合一的公司中體現更明顯。而根據管理層權力理論,管理層較高的持股比例和兩職合一皆是管理層權力較高的表現。楊蓉(2011)在管理層權力理論的基礎上提出了高管控制論,考察了管理層以財務重述為途徑提高薪酬的可能性,發現高管在控制權的作用下會通過財務重述的途徑來影響自身薪酬水平。

六、媒體關注對于管理層權力與管理者激勵之間關系的調節效應

新聞媒體與我們的日常生活息息相關,媒體將信息清晰明了地傳遞出來,緩解了市場中的信息不對稱,同時還能對社會各方起到很好的監督約束作用。上市公司高管“天價薪酬”和“零薪酬”等現象一直是社會大眾熱議的話題,同時也是新聞媒體關注的焦點所在。已有很多文獻表明,新聞媒體的報道尤其是負面報道可以在一定程度上對高管薪酬發揮監督職能(楊德明、趙璨,2012)[ 46 ]。Kuhnen and Niessen(2009)[ 47 ]、李培功等(2013)[ 48 ]研究發現媒體發布了有關高管薪酬的負面報道以后,公司高管會迫于輿論的壓力調整薪酬契約。劉琴(2013)[ 49 ]考察了媒體關注對管理層權力與高管薪酬之間關系的調節效應,發現較高的媒體關注度會削弱高管權力對高管薪酬的影響。而張瑋倩等(2015)[ 50 ]分別考察了媒體關注對高管顯性激勵和隱性激勵的影響,發現媒體負面報道會促使高管貨幣性薪酬下降、在職消費上升,而對高管持股沒有顯著影響,同時貨幣性薪酬和在職消費的總和不降反升,因此得出結論:在媒體關注的情形下,管理層權力對高管薪酬依然發揮作用,高管會利用自身的權力尋求薪酬替代以保證自身可觀的薪酬總和。

七、結論與啟示

通過回顧國內外的文獻可以發現,目前關于管理層權力和高管薪酬激勵的相關研究較多集中在顯性激勵層面,而對于在職消費和職位晉升等隱性激勵的研究還處于起步階段,研究不夠充分。未來的研究可以從以下方面著手:

(1)深入研究管理層權力對在職消費和職位晉升等隱性激勵機制的影響,以及在管理層權力的作用下各種激勵形式的替代關系;(2)對于高管隱性激勵形式,要進一步拓展研究高管的名譽、地位等,尤其是央企高管獲得政治晉升后得到的“灰色收入”;(3)針對媒體關注于管理層權力對高管薪酬激勵的調節效應,研究還可以從如何加強媒體關注的監督作用展開,以及探討如何整合發揮媒體關注、政府干預、法律約束等多方的監督作用。

【參考文獻】

[1] COASE R. The nature of the firm[J].Economics,1937(4):386-405.

[2] JENSEN M C,MECKLING W H.Theory of the firm:managerial behavior,agency costs and ownership structure[J].Journal of Financial Economics,1976(3):305-360.

[3] FAMA E, JENSEN M. Separation of ownership and control[J]. Journal of Laws and Economics,1983(26):301-325.

[4] TOSI H, WEMER S,KATZ J, et al.How much does performance matter?A meta-analysis of executive compensation studies[J]. Journal of Management,2000(2):302-339.

[5] CYERT R M, KANG S H, KUMAR P. Corporate governance, takeovers, and top-management compensation: theory and evidence[J]. Management Science,2002,48(4):453-469.

[6] BEBCHUK L A,FRIED J M. Executive compensation as an agency problem[J]. Journal of Economic Perspectives,2003,17(3):71-92.

[7] MARCH J. The power of power, in d. easton(ed.), varieties of political theory,englewood Cliffs:Prentice-Hall,1966.

[8] 權小鋒,吳世農,文芳.管理層權力、私有收益與薪酬操縱[J].經濟研究,2010(11):73-87.

[9] FINKELSTEIN S, HAMBRICK D. Strategic leadership: top executives and their effect on oyganization[M].West Pub Co,1996.

[10] CORE J E, HOLTHAUSEN R W, LARCKER D F. Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance[J]. Journal of Financial Economics,1999,51(3):371-406.

[11] FIMKELSTEIN S. Power in top management teams: dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal,1992,35(3):505-538.

[12] 李勝楠,牛建波.高管權力研究的述評與基本框架構建[J].外國經濟與管理,2014(7):3-13.

[13] BERTRAND M,MULLAINATHAN S.Do people mean what they say?Implications for subjective survey data[J]. American Economic Review,2001(2):67-72.

[14] HU A,KUMAR P.Managerial entrenchment and pay out policy[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2004(4):759-790.

[15] BEBCHUK L A,CREMERS M,et al.The CEO pay slice[Z].Working Paper,2010.

[16] 盧銳,魏明海.薪酬制定的管理層權力理論進展[J].經濟管理,2008(1):90-93.

[17] 呂長江,趙宇恒.國有企業管理者激勵效應研究:基于管理者權力的解釋[J].管理世界,2008(11):99-109.

[18] 納超洪.管理權力、自由量裁性投資與高管薪酬:基于中國上市公司的實證研究[D].廣州:暨南大學,2009.

[19] 方軍雄.我國上市公司高管的薪酬存在粘性嗎?[J].經濟研究,2009(3):110-124.

[20] 代彬,劉星,郝穎.高管權力、薪酬契約與國企改革:來自國有上市公司的實證研究[J].當代經濟科學,2011(33):90-98.

[21] 李敬湘,張銜.國有企業高管激勵中的契約選擇:隱性契約與顯性契約[J].云南社會科學,2009(4):121-124.

[22] 徐細雄.晉升與薪酬的治理效應:產權性質的影響[J].經濟科學,2012(2):102-116.

[23] CORE J E,HOLTHAUSEN R W, LARCKER D F. Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance[J]. Journal of Financial Economics,1999,51(3):371-406.

[24] ERIKSSON T. The managerial power impact on compensation-some further evidence[J]. Corporate Ownership and Control,2005(2):87-93.

[25] 張必武,石金濤.董事會特征、高管薪酬與薪績敏感性:中國上市公司的經驗分析[J].管理科學,2005(4):32-39.

[26] 熊風華,彭鈺.高管權力對高管薪酬的影響研究[J].財經問題研究,2012(10):123-128.

[27] BENZ M,KUCHER M,STUTZER A.Stock options:the managers blessing:institutional restrictions and executive compensation[Z].University of Zurich Working Paper,2001.

[28] 盧銳.管理層權力、薪酬與業績敏感性分析:來自中國上市公司的經驗證據[J].當代財經,2008(7):107-112.

[29] 呂長江,鄭慧蓮,嚴明珠,等.上市公司股權激勵制度設計:是激勵還是福利?[J].管理世界,2009(9):133-188.

[30] 蘇冬蔚,林大龐.股權激勵、盈余管理與公司治理[J].經濟研究,2010(11):88-100.

[31] 王燁,葉玲,盛明泉.管理層權力、機會主義動機與股權激勵計劃設計[J].會計研究,2012(10):35-41.

[32] RAJAN R G, WULF J. Are perks purely managerial excess?[J].Journal of Financial Economics,2006,79(1):1-33.

[33] YERMACK D. Flights of fancy: corporate jets, CEO perquisites and inferior shareholder returns[Z].Working Paper,2005.

[34] 楊蓉.高管控制下的財務重述與高管薪酬關系研究[J].證券市場導報,2011(1):31-37.

[35] 楊瑞龍,王元,聶輝華.“準官員”的晉升機制:來自中國央企的證據[J].管理世界,2013(3):23-33.

[36] 鄭志剛.經理人超額薪酬和公司治理:一個文獻綜述[J].金融評論,2012(1):103-126.

[37] 王曾,符國群,黃丹陽,等.國有企業CEO“政治晉升”與“在職消費”關系研究[J].管理世界,2014(5):157-171.

[38] 傅頎,汪祥耀.所有權性質、高管貨幣薪酬與在職消費:基于管理層權力的視角[J].中國工業經濟,2013(12):104-116.

[39] GRINSTEIN Y, HRIBAR P. CEO compensation and incentives: evidence from M&A bonuses[J]. Journal of Financial Economics,2004,73(1):119-143.

[40] 胡煜熙.管理層權力與高管薪酬的實證研究:基于我國國有控股上市公司的分析[D].南昌:江西財經大學碩士學位論文,2013.

[41] 傅頎,汪祥耀,路軍.管理層權力、高管薪酬變動與公司并購行為分析[J].會計研究,2014(11):30-37.

[42] DESAI H, HOGAN C E,WILKINS M S.The reputational penalty for aggressive accounting:earnings restatements and management turnover[J].The Accounting Review,2006,81(1):83-112.

[43] EFENDI J,SRIVASTAVA A,SWANSON E P.Why do corporate managers misstate financial statements?The role of option compensation and other factors[J]. Journal of Financial Economics,2007,85(3):667-708.

[44] BURNS N,KEDIA S.The impact of performance-based compensation on misreporting[J]. Journal of Financial Economics,2006,79(1):35-67.

[45] 馬晨,張俊瑞.管理層持股、領導權結構與財務重述[J].南開管理評論,2012(2):143-160.

[46] 楊德明,趙璨.媒體監督、媒體治理與高管薪酬[J].經濟研究,2012(6):116-126.

[47] KUHNEN C M, NIESSEN A. Is executive compensation shaped by public attitudes?[Z].Working Paper,2009.

[48] 李培功,沈藝峰.經理薪酬、轟動報道與媒體的公司治理作用[J].管理科學學報,2013(10):63-80.

[49] 劉琴.媒體關注下國企高管權力對高管薪酬的影響研究[D].成都:西南財經大學,2013.

[50] 張瑋倩,曲延英,鄭迎飛.媒體負面報道能有效監督高管薪酬嗎:基于薪酬替代視角的實證分析[J].山西財經大學學報,2015(6):69-81.