挹婁與周邊地區關系考

梁玉多

挹婁與周邊地區關系考

梁玉多

[內容提要]挹婁與外界的聯系很活躍。兩漢時期,挹婁部分部落與夫余、高句麗等政權均有接觸,且經常侵擾、掠奪南鄰北沃沮。魏晉時期,挹婁力量壯大起來,與中原曹魏政權確立了臣屬關系。挹婁在這些對外聯系中,直接或間接地吸收了中原及周邊地區的先進經濟、文化,促進了挹婁社會的發展。

挹婁 夫余 高句麗 沃沮 中原政權

兩漢時期的挹婁僻處今中國東北地區的東北隅。雖然地處偏遠,但其與周邊地區的聯系和交往卻很活躍。這些聯系無論是以戰爭還是以貿易的形式呈現,在客觀上都大大促進了挹婁社會的發展與進步。

一、與周邊各族的關系

西漢時期,挹婁①雖然“人多勇力”,卻因“無大君長”,沒有建立起國家政權,無法形成合力,因而在與高句麗、夫余這樣的政權競爭時常居劣勢。但對同樣“無大君長”,沒有建立起政權的沃沮,挹婁始終居于優勢。東漢以后,挹婁社會經濟得到了發展,逐漸形成了若干較大的部落聯盟,對外稱臣的總體情況才得以改變。

部分挹婁部落曾與高句麗發生過戰爭。朱蒙建高句麗國后,北與挹婁南境毗連,以“恐侵盜為害”為由,出兵攻打挹婁,一度使挹婁“畏服”。高句麗太祖大王六十九年(121),挹婁曾獻紫狐裘、白鷹、白馬。②后來當挹婁擺脫了夫余人的統治,與曹魏政權建立了臣屬關系后,趁高句麗受到曹魏毌丘儉軍的沉重打擊之機,斷絕了與高句麗國的來往。降至西晉,鮮卑慕容氏崛起,與高句麗爭奪遼東,挹婁乘機南下,攻掠高句麗北境,“屠害邊民”,以報舊仇,結果高句麗于西川王十一年(280)由西川王派其兄弟抵御,用奇策殺死挹婁酋長,掠走挹婁“六百余家”③。此后很長一段時間,雙方處于敵對狀態。談德為高句麗國王后,好太王八年(398)“遣偏師”進攻挹婁,挹婁大敗,300余人被俘。④

挹婁西南鄰夫余。秦末漢初中原戰亂,缺乏一個中心力量統領東北亞地區,給夫余貴族以侵凌鄰近弱小民族的時機。史書記載,挹婁“自漢興以后,臣屬夫余”⑤,向夫余貴族繳納繁重的租賦。這種關系,一直持續到公元3世紀初。

東漢時期,挹婁社會已經發展到“好寇盜”階段,即處于原始社會后期的軍事民主制時期,挹婁社會出現了一定程度上的部落聯盟。社會的進步和實力的增強使他們越來越不堪夫余貴族“責其租賦重”⑥之苦,愈益要求掙脫這種民族壓迫和剝削,于是在曹魏黃初年間(220-226)起兵反抗。夫余貴族多次調兵遣將進行鎮壓,但未能使挹婁人屈服。最終,挹婁人擺脫了夫余人的統治。

所謂的挹婁“臣屬夫余”,也并非是全部的挹婁人,應只是在地域上靠近夫余的那部分挹婁人。按上述文獻記載,挹婁人的分布范圍相當廣泛,考古發現證明,挹婁人的北界已越過今黑龍江(中下游段),達黑龍江北岸及下游地區。黑龍江北岸俄羅斯境內的波爾采文化被學界看作是北部挹婁人的文化。受夫余役使的當是居于三江平原及其南部低山丘陵地區,包括牡丹江中下游地帶在內的挹婁人。

挹婁經常侵擾、掠奪南鄰北沃沮。此時北沃沮人還沒有進入階級社會,處于氏族部落時期。史書記載其“無大君王”,說明始終未形成強大力量,故沃沮人雖稱“疆勇……便持矛步戰”,卻抵不過挹婁人的掠奪。為了躲避挹婁人的騷擾,“夏月恒山巖深穴中為守備,冬月冰凍,船道不通,乃下邑落”⑦。

北沃沮與挹婁的邊界,西在老爺嶺,北在興凱湖以南。在這一地區溝通雙方且能行船的河流,只能是烏蘇里江上游的穆棱河、刀畢河、烏拉河等幾條支流。挹婁人應當是上溯這幾條河到北沃沮掠奪的。其中尤以穆棱河的可能性最大,因為它的下游距挹婁的核心區最近。

了解文獻記載中挹婁的地理位置,清楚了這一時期的民族關系,挹婁可以稱得上是這一地區的主要民族,吸收夫余和北沃沮的文化成分,扮演了這一時期黑龍江東部地區歷史的主角。但是“山地多山險”的挹婁,與“于東夷之城,最為平敞”的夫余相比,經濟實力與社會發展程度的差異是不言而喻的。

“便乘船,好寇盜,鄰國畏患,而卒不能服。”這里的鄰國是挹婁東南的北沃沮,西南的夫余。挹婁特殊的地理位置和原始的生活結構,使得挹婁人既要反抗夫余的統治,又想掠奪北沃沮的財富。

當然,挹婁與周鄰不僅有沖突和戰爭,也有貿易和交流。挹婁本來沒有豆,“東夷飲食類皆用俎豆,唯挹婁不”⑧。但在屬于挹婁、勿吉的鳳林古城遺址發現多個陶豆,⑨這可能是挹婁與中原地區交往的結果,但也可能是挹婁、勿吉人與北沃沮、夫余交往的結果,抑或是二者兼而有之。

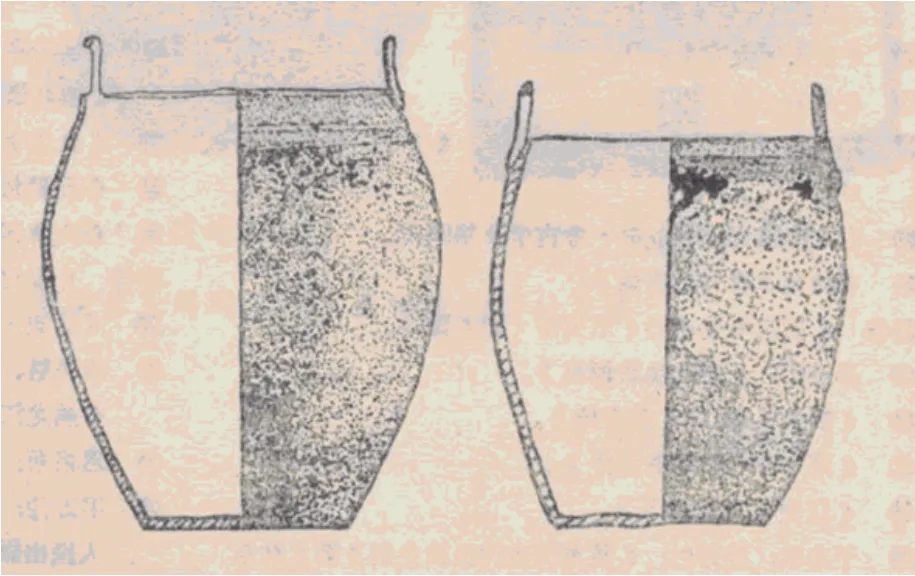

在鳳林古城遺址還發現一個鄂爾多斯式青銅釜。鄂爾多斯式銅釜是北方游牧民族特有的一種炊具,兩耳穿繩后可以吊起,適宜于不定居生活。由于有較強的實用性,隨著魏晉時期的民族大遷徙也傳到中原以及今遼寧、吉林等農業區。鳳林古城所在的三江平原腹地距北方游牧地區較遠,銅釜由游牧民族直接傳入的可能性不大。距離鳳林古城最近的另一個銅釜發現于吉林榆樹老河深夫余遺址,⑩可見夫余人有此類銅釜,鳳林古城的銅釜可能是鳳林古城居民與夫余人交往的結果。另外,銅釜的形狀雖然大同,但有小異。從下圖可以看出鳳林古城的銅釜與榆樹老河深的夫余銅釜十分相像,也可證明二者之間有聯系。

左 榆樹老河深出土的夫余銅釜,右 鳳林古城的挹婁勿吉銅釜?

二、與中原王朝的關系

三國時期,挹婁的社會經濟進一步發展,實力逐漸壯大起來。為了與夫余及正在興起的高句麗抗衡,挹婁于青龍四年(236)派使者前往洛陽向曹魏政權“獻楛矢”?,從而與中原政權建立了直接的聯系,確立了對曹魏政權的臣屬關系。曹魏將其劃歸遼東郡管轄。這是挹婁人繼肅慎以后,第一次與中原王朝直接來往,并自此與之保持著融洽的臣屬關系。挹婁人直接與中原王朝來往,見于史載的共6次,其中特別值得一提的有兩次:一是曹魏景元三年(262),挹婁向曹魏朝獻,第一次詳細記錄了貢物種類和數量,也是首次記錄了中原王朝回賜物品的品名。挹婁的貢物有“弓三十張,長三尺五寸,楛矢長一尺八寸,石弩三百枚,皮骨鐵雜鎧二十領,貂皮四百枚”?。魏帝賜其王傉雞以“錦罽、綿帛”?等珍貴物品。二是公元311年,西晉朝經“永嘉之亂”后,雖有“元帝中興”,但轄區已大體局限于淮河一線以南,挹婁仍于大興二年(319)遣使向東晉獻“楛矢石砮”,?表示臣服。由此可知,即使在中原王朝勢力極大削減的情況下,挹婁人仍不忘對東晉政權的朝貢,足見挹婁與中原王朝已經形成了十分友好的臣屬關系。

顯而易見,挹婁與中原王朝政治上的密切關系,必然伴以經濟和文化方面的交往。西漢前期,挹婁臣屬夫余,?與漢的交往受到夫余的節制,雙方雖可能有接觸,應該不頻繁。黃初時期擺脫夫余控制以后,雙方直接接觸大大增加,經濟文化交流也比以前頻繁。根據挹婁故地的考古發現,從遺物反映的文化內涵上,看到了中原經濟和文化對挹婁的影響。在滾兔嶺和鳳林城址等遺址中均出土石制生產工具。雖然不少石器形狀反映了挹婁原始文化的特點,比如刮削器、磨制和壓制的石鏃、磨石、石環等,但也發現了與中原地區同類器物一致的遺物。如在滾兔嶺、小八浪發現的半月形、長方形穿孔石刀,流行于我國的仰韶文化,是中原地區常用的收割工具。小八浪發現的石斧,與龍山文化時期的山東半島和遼東半島一帶出土的石斧形狀基本相同。文獻記載挹婁之地“土無鹽鐵”?。但是,三江平原挹婁遺址中的鐵器已相當發達,生產工具有斧、矛、魚鉤、鏃等工具及甲片、帶卡等等,表明鐵器是從中原傳入挹婁故地的。鐵原料的來源,根據挹婁人那時還不能冶煉鑄鐵的情況看,很可能也是在中原居民地區交換來的。?由此可見,挹婁人使用了比較精致的磨制石器,尤其大量使用了鐵器,這無疑是兩地經濟來往頻繁的結果。

鳳林城址出土的高柄豆和矮柄豆、甑等陶器,均屬于中原地區古代文化中常使用的生活用具。陶豆,在我國仰韶文化、大汶口文化及青蓮崗文化中早已出現。古代發明桌子以前,人們吃飯時席地而坐,一些盛食物的器皿也放在地上,陶豆的形狀,就是適應這種需要的結果。豆形器,是我國黃河流域和東部沿海一帶古代文化中具有特點的生活用具。“東夷夫余飲食類(此)皆用俎豆,唯挹婁獨無,法俗最無綱記者也。”?這明確告訴我們肅慎族系的挹婁和穢貊族系的夫余之間在是否使用豆形器方面有明顯差別。滾兔嶺遺址和小八浪遺址均無豆類陶器,這說明挹婁人的早期生活還沒有使用豆類陶器。由于人類社會是不斷地由落后向先進的方向邁進,各種文化因素交織在一起,不斷發展變化,器物的類型與形態也常常隨之改變。因此,器物類型與形態的穩定性是相對的,變化性則是絕對的。換句話說,挹婁早期不用豆,后來受先進的中原文化影響,包括與中原地區交往受到的直接影響,及通過夫余、沃沮等周邊民族受到的間接影響,接受了先進文化。

另一個挹婁與中原王朝密切交往的證據是五銖錢的發現。五銖錢是中國錢幣史上使用時間最長的貨幣,在中國五千年貨幣發展史上占有重要一席。西漢武帝元狩五年(前118),中原開始發行五銖錢,該錢一直發行到東漢末年,流通則持續了相當長的時期。考古學者在小八浪墓葬中發現了五銖錢。漢代中原地區流通的貨幣存在于挹婁故地,而且作為隨葬品埋在墓里。五銖錢的來源,推測是挹婁人與中原地區居民在經濟交往中換來的,是挹婁人與中原地區交往的見證。挹婁此時還沒有流通貨幣,五銖錢是被挹婁人當作珍寶藏起來的。

根據史書記載,挹婁人這一時期帶到中原的土特產品較多,特別是貂皮,僅一次就帶了400多張。《后漢書》記載,挹婁出“挹婁貂”?,說明挹婁貂是中原地區比較認可的高檔物品。馬匹也是挹婁人與中原居民相互交換的物質之一。為了對外交換,挹婁人專門養馬,“有馬不乘,但以為財產而已”?,另據史書記載,挹婁人食豬肉,衣豬皮,對馬沒有留下類似記載。再從他們所處社會階段分析,馬匹尚未用于農耕。那么既不當食肉,又不用于農耕和乘騎的馬匹卻能“以為財產”,顯然是對外具有交換價值的商品。否則,對挹婁人并無使用價值的馬匹怎能當作財產呢??

挹婁的貂皮、馬匹、鎧甲等傳入中原,大量陶器、鐵器、石器等生活用具和生產工具及其制作方法引進到挹婁地區,反映了挹婁人與中原居民經濟與文化交往的頻繁。中原器物與技術的傳入促進了挹婁生產力的發展及經濟與社會的進步;挹婁的土特產也豐富了中原居民的物質生活。挹婁在漢代與中原地區的政治、經濟文化交往,在臣屬夫余時期也未完全中斷,擺脫了夫余控制后更加密切。

挹婁自中原政權朝貢一覽表

[注釋]

① 一般認為西漢時期的挹婁即為古之肅慎,挹婁在《三國史記》和《好太王碑》中被記為肅慎,本文所據部分史料,即為文獻所載有關“肅慎”內容。

② [高麗]金富軾:《三國史記》卷15《高句驪本紀第三·大祖大王》,長春:吉林文史出版社,2003年,第193頁。

③ [高麗]金富軾:《三國史記》卷17《高句驪本紀第五·西川王》,長春:吉林文史出版社,2003年,第212頁。

④ 王健群:《好太王碑研究》,長春:吉林人民出版社,1984年,圖4-37,碑文第二面(無頁碼)。

⑤ (宋)范曄:《后漢書》卷85《東夷列傳·挹婁》,北京:中華書局,1965年,第2812頁。

⑥⑦ (晉)陳壽:《三國志》卷30《烏丸·鮮卑·東夷傳·挹婁》,北京:中華書局,1959年,第848頁,第847頁。

⑧ (宋)范曄:《后漢書》卷85《東夷列傳第七十五·挹婁》,北京:中華書局,1959年,第2812頁。

⑨ 靳維柏、王學良、黃星昆:《黑龍江省友誼縣鳳林古城調查》,《北方文物》1999年第3期。

⑩ 顧志界:《鄂爾多斯式銅(鐵)釜的形態分析》,《北方文物》1986年第3期。

? 潘玲:《黑龍江友誼縣出土的鄂爾多斯式青銅釜探源》,《北方文物》1994年第3期。

?(晉)陳壽:《三國志》卷3《魏明帝紀第三》,北京:中華書局,1959年,第107頁。

?(晉)陳壽:《三國志》卷4《三少帝紀第四》,北京:中華書局,1959年,第149頁。

?(唐)房玄齡等:《晉書》卷97《四夷傳·東夷·肅慎氏》,北京:中華書局,1974年,第2535頁。傉雞是挹婁“王”的名字,這也是肅慎族系第一個見諸于史的人名。還有一種觀點認為,魏景元末,挹婁已改成勿吉,傉雞就是勿吉,是民族或部族名,魏廷誤以族名為人名了。

?(唐)房玄齡等:《晉書》卷3《武帝紀第三》,北京:中華書局,1974年,第70頁。

? 準確地說是西南部和南部的挹婁臣屬于夫余。

??(唐)房玄齡等:《晉書》卷97《四夷傳·東夷·肅慎氏》,北京:中華書局,1974年,第2534頁,第2534頁。

?也可能是從沃沮、夫余間接獲得的。

?(南朝)范曄:《后漢書》卷85《東夷列傳·挹婁》,北京:中華書局,1965年,第2812頁。

?(晉)陳壽:《三國志》卷30《挹婁》,北京:中華書局,1959年,第848頁。

? 楊保隆:《肅慎挹婁合考》,北京:中國社會科學出版社,1989年,第204頁。

? 原文為“武帝元康初來貢”,但晉武帝無元康年號,應為武帝咸寧五年。

? 學界一般認為,建平元年與建武六年這兩次實為一次,是對同一事件的不同表述。但據楊保隆的《肅慎挹婁合考》考證,確為不同的兩次。

責任編輯:趙欣

K232

A

1009-5241(2016)04-0074-04

梁玉多 黑龍江省社會科學院歷史所研究員 黑龍江 哈爾濱 150018